解州关帝庙预防性保护实践和探索

郭波

(运城市解州关帝庙文物保护所,山西 运城 044000)

预防性保护应用最早、最成功的案例应该是4000多年前中医经典著作《黄帝内经》的中医理论精髓“不治已病治未病”,体现了“未病先防”和“既病防变”的思想,那是保护人的身体健康,至今仍是当之无愧的医学典籍。到了近代,预防性保护被应用到保护祖先遗留下来的珍贵遗产。

1 预防性保护的起源和发展

文物保护中的“预防性保护”这一概念最初是1930年在意大利罗马召开的一次国际艺术品保护研讨会上提出的,当时主要是对文物保存陈列内部环境的控制。1963年,意大利学者切萨雷·布兰迪在《修复理论》一书中首次提出“预防性保护优先原则”,他认为,采取预防性保护措施的效果极大地优于在紧急情况下的抢救性修复。这一理念得到了ICCROM(国际文化遗产保护与修复研究中心)的支持,从20世纪70年代开始在全球多个国家博物馆间推广。目前,预防性保护的理念已经成为国际文化遗产保护的共识和首选策略。但是这一理念在21世纪初才在中国落地,当时国家文物局第一次提出预防性保护的方针,主要针对的也是馆藏的可移动文物的保护。2018年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》中,明确“支持文物保护由抢救性保护向抢救性保护与预防性保护并重转变”的思路。山西省是全国文物大省,运城市作为全国文物大市,近期出台《关于加强新时代文物保护利用的意见》,大力推动文物保护从抢救性保护向抢救性保护和预防性保护并重转变。

2 解州关帝庙的文物概况

解州关帝庙位于山西省运城市盐湖区解州镇西关,始建于陈隋时期,经宋元到明清直至新中国成立,解州关帝庙历经焚毁、重建、扩建,成为全国始建最早、面积最大、规制最高、保存最全的关帝庙,有天下“关庙之祖”和“武庙之冠”之誉。1988年被国务院公布为全国重点文物保护单位,2012年以“关圣文化建筑群”之称被列入中国世界文物遗产预备名单,2020年山西省文物局因其品质卓绝、价值超群、类型独特,将其定为山西省首批国保中的国宝级文物单位。庙内保存有明清时期的单体文物本体建筑40余座300余间,计10000余平方米,百年甚至千年以上古树名木百余株,精美绝伦的彩塑10余尊,以及铁质、石质的附属文物30余件(套),在文物库房里保存有各个时期的泥塑、铁、铜、陶、棉麻塑像标本以及古籍善本等珍藏可移动文物1800余件(套),这些保存至今的历史遗存无不展示着这座千年古庙的沧桑历史。

3 预防性保护的政策依据

习近平总书记在山西视察时就保护历史文化遗产、传承弘扬中华优秀传统文化发表重要讲话,指出:“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。要敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,全面保护好历史文化遗产,统筹好旅游发展、特色经营、古城保护,筑牢文物安全底线,守护好前人留给我们的宝贵财富”。习近平总书记关于历史文化遗产保护的重要论述和重要指示批示精神,体现了以习近平同志为核心的党中央对历史文化遗产保护的高度重视,内涵深刻,思想精深,论述精辟,为新时代文物事业改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。2021年11月,国务院办公厅《“十四五”文物保护和科技创新规划》提出,提高预防性保护能力,到2025年要基本实现国保单位从抢救性保护到预防性保护的转变。

4 预防性保护的必要性

解州关帝庙集古建筑、彩塑、壁画、石雕、铁艺、匾额、碑刻题记等于一身,具有极高的历史、艺术、科学价值,是中华五千年历史文明的瑰宝。由于年代久远,历风雨侵蚀,经材料退化以及地震造成地基沉降、环境气候等外部作用,文物古建筑不可避免地出现潜在损伤积累和抗力衰减。之前对文物的保护大多是“可视”的外在层面上的,而一些内部的“隐性”危机难以发现,古建木结构的承载力和稳定性均下降,安全受到严重威胁。解州关帝庙作为人类文明的重要载体,面临的建筑日益老化和抗力衰减是前所未有的严峻和复杂。并且由于关帝庙范围广、构成要素多,造成问题错综复杂,给文物古建保护带来极大困难,甚至造成难以挽回的损失。因此,亟需深入研究考虑环境恶化、材料劣化、损伤累积等因素,科学评估古建木构的安全稳定性,并识别风险因素及早发现潜在问题,预先采取有效的、积极主动的防范控制措施,最大限度保存关帝庙文物的价值和历史信息。

5 解州关帝庙开展预防性保护基础条件

解州关帝庙进行文物预防性保护具有较好的基础,体制机制的转变、职责职能的明确、高素质专业人员的招录引进以及员工思想意识的培训提升都为预防性保护提供了内在动力,再加上外部政策和其他单位的成功经验,助推解州关帝庙预防性保护实现跨越式发展。2020年,解州关帝庙进行了体制机制改革,解州关帝庙文物保护所加挂“关公文化研究院”的牌子,其职责转变为文物保护和文化研究,原来内设的工程科转变为文物保护管理科,负责文物保护工程项目的实施和文物的日常养护,另外新成立了信息管理部内设科室,负责关公文物的数字化数据采集,建立文物数字化资源保护和管理平台(图1)。2021年招录了三名硕士研究生,从事文物保护和文化研究。这些举措的实施都夯实了关帝庙进行文物预防性保护的基础。

图1 数字化采集

解州关帝庙的文物保护工作和其他文物保护单位一样,在“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物方针的指导下,文物保护工作也经历了一个漫长的探索和实践过程。由于历史原因,解州关帝庙从新中国成立后到改革开放前,被当地政府的多个部门和单位“分而居之”,没有进行统一、规范的文物保护。1978年后,将结义园的结义亭、君子亭以及关帝庙的端门、稚门、午门、崇宁殿、春秋楼等主体建筑逐一进行修缮,同时按照“不改变文物原状”“最小干预”原则及“修旧如旧”的要求,加强文物的经常性日常保养和定期的岁修维护(图2)。

图2 对木构件进行桐油钻生

近几年来,预防性保护一直是解州关帝庙文物保护工作理念。它不同于以前只注重古建筑文物本体损毁后被动的应急抢险,而是强调提前对可能危及文物安全的各种风险因素主动进行分析、检测、评估,对各种可能危及文物安全的隐患进行排查,并将其整改,将各种风险因素尽可能早地化解在日常的文物保养维护工作中,最大限度地保存、延续古建筑群的真实性和完整性。

5.1 古建筑屋顶拔草勾抿

拔草勾抿是关帝庙加强文物本体预防性保护的最成功的一个措施。每到秋冬季节和春夏交替时期,关帝庙都要对每一座古建筑屋顶进行保养维护。具体做法是先将瓦缝中长出的小草、小树苗拔出,然后连同屋面上的杂物一同清扫干净,最后将松动的瓦片和其他构件用麻刀灰勾抹(图3),勾抹后用短毛刷子蘸水和青浆刷抹,再用瓦刀轧实赶光。这样做主要是防止草籽在瓦缝里生根发芽,造成屋面裂隙,雨季汛期时雨水可以沿着瓦垄顺利流下,防止下渗到灰背泥里,造成屋面漏雨、梁架受损,影响建筑本体的安全。造成古建筑屋檐上瓦片、构件松动另一个原因是建筑旁边树枝的刮扫。关帝庙内古树以侧柏和国槐为主,大多栽植在古建筑附近,由于树木自身生长特性,国槐发枝较快,枝条较长,栽植在古建筑附近,枝条极易扫刮建筑屋檐上的瓦片和翼角上的兽头,为了防止出现这一现象,不定期对毗邻古建筑的树枝进行修剪、打理,消除这一安全因素。

图3 拔草勾抿

5.2 古树名木复壮支撑保护

古树名木是自然和历史遗留给后世的珍贵遗产,更是人们了解当地历史文化和风土人情的见证,被誉为“活文物”,具有十分重要的历史、文化和科研价值。解州关帝庙有60余株的古树名木,最长的树龄有1800多年,最短的树龄也有500多年,这些见证关帝庙风雨沧桑的“老人”每天都向前来领略关公文化的游客信众讲述着鲜为人知的历史传说。解州关帝庙对于古树的保护也体现了预防性和前瞻性的理念,主要通过两个方面进行:一是古树复壮;二是加固支撑(图4)。经过千余年的生长,关帝庙的古树多出现根系萎缩、树枝干枯、树叶稀疏泛黄等现象,究其原因主要是根部养分供给不足。而简单的通过地表施肥和浇水,很难供到深层的根部。为解决这一难题,关帝庙通过深入学习和大胆探索,对古树进行复壮。具体做法是:在不伤及树根的区域深挖2米长、50厘米宽、1米深的壕坑,按照一定比例,将一些动物油脂、有机易腐的枝干和复合肥、生物菌肥以及其他一些营养元素混合均匀,保留通气孔,然后将其回填。这种做法实际上是将营养直接输送到古树的根部,所留的通气孔能够帮助树根更好地吸收氧气。关帝庙先后于2006年、2011年、2017年三次复壮,使几十株古树根部萌发了细密的毛细根,树冠上也生长了新的枝叶。古树保护的第二方面是进行支撑加固。解州关帝庙位于中条山南麓,当地有一句俗语“条山一场风,从春刮到冬”,且多是东南风,所以庙区内的古树全部朝西北方向倾斜,倾斜角度从5度到40度,为了防止这些年迈的古树倾倒,关帝庙根据每一株古树倾斜的角度和长势,都进行了支撑牵拉,如同给每一个老人拄了一个拐杖。通过古树复壮和支撑加固,使这些“活文物”能够延年益寿、屹立挺拔。

图4 古树支撑

5.3 建立安全预防机制

文物安全是文物工作的红线、底线和生命线,是文物保护利用的前提和基础,事关文化遗产传承保护,事关国家文化安全。识别、分析风险因素,对其进行科学评价评估,制定预防管控措施,排查安全隐患,是保证系统安全的重要手段。解州关帝庙主要包括文物保护和文物旅游两大工作职能,通过古建筑本体、消防设施、安全用电以及明火作业、旅游参观等安全因素的分析评价,建立了解州关帝庙安全风险作业台账和清单,根据《企业安全风险管控和隐患排查治理工作指南》,按照分级管控治理原则,制定了《解州关帝庙安全风险四色分布图》《解州关帝庙安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管控手册》《解州关帝庙安全生产管理制度》《解州关帝庙安全生产事故应急预案》,并定期组织培训学习、演习演练。在隐患排查方面,一是聘请第三方专业机构,定期对关帝庙所有办公、生活场所以及景区各种服务设施的隐患进行检查,形成隐患排查报告,在进行分析评估后,限期整改;二是根据关帝庙的巡查检查制度,在重大节假日前,各部门联合进行专项检查,发现隐患由责任部门进行整改;三是安全保卫部在值班期间对岗位定期进行安全巡查检查,立行立改。通过风险排查、识别、评估以及整改,最大限度地消除各种隐患,达到安全系数最大化。

6 关帝庙预防性保护的体系建设

解州关帝庙的预防性保护主要是通过对古建筑的本体、附属文物、彩塑壁画、碑刻题记等进行研究分析,形成关帝庙整体的文物价值认知。然后依据“不改变文物原状”和“最小干预”原则,对文物进行病害调查和探查,识别出对于文物本体的风险因素。在识别出风险因素后,通过对关帝庙的外部环境、内部结构、地层状况等进行全面的风险评估,然后采取具有针对性的应对措施,及时消除隐患,最大限度地延续文物价值。

第一,通过搜集整理古建木结构相关资料及其力学性能研究文献,掌握古建木构的基本信息,作为确定勘测、监测内容和方法以及保护流程的依据。

第二,通过探索性、研究性的工作,为制定能指导后续的古建木结构勘测、分析、评估工作程序以及形成古建木构预防性保护工作的技术体系和评价体系奠定科学理论基础;采用适用性的勘察、检测技术,获得古建木构的地质条件、结构构造、构件内部残损状况等客观数据信息(图5),为结构稳定性分析及风险识别提供真实的输入数据;基于理论分析和数值模拟,综合评估影响古建木结构安全稳定性及识别风险,并作为进一步确定监测内容的依据。

图5 对彩塑进行无损取样

第三,通过监测,获得古建木结构的实时响应,及时发现并消除隐患,同时为更新结构数值模型和风险评估提供数据支持;综合监测数据和数值预测分析结果,研究退化规律、损毁变化趋势和风险程度,开展风险评估、安全预警。

第四,在风险评估的基础上,主动采取科学有效的、最小干预的预防性保护措施,通过持续的、重复的评估与反馈,实现延缓损毁和预防灾害。通过对文物本体进行风险因素识别,划分风险等级,确立风险监测因素,建立风险信息管理系统,从而进行风险的综合评估,最终获得风险应对的方法。

第五,针对关帝庙保存现状建立文物大数据库及综合监测预警系统,通过完整的监测体系建设,完善古建筑监测内容,全面实现动态监测和信息化管理(图6、图7);实现相关监测指标动态信息分析、统计,以及信息查询与检索的功能,从整体上提高监测管理水平;且通过监测信息管理,可建立环境监测机制、应急响应处置方案,实现“变化可监测、风险可预防、保护可提前”的保护管理目标,进一步提升文物建筑的预防性保护和可持续利用水平。

图6 工作人员检测殿内温湿度

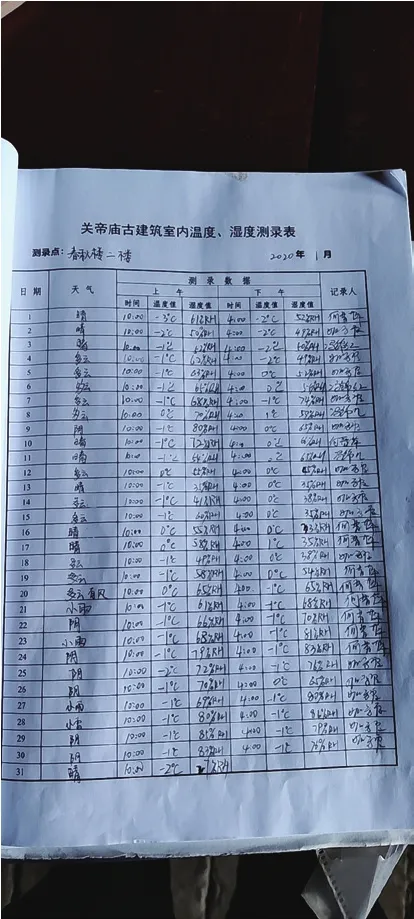

图7 古建筑内温湿度登记表