北魏洛阳时代陶俑服饰浅析

史崧志

(郑州大学历史学院,河南 郑州 450000)

太和十八年(494),孝文帝迁都洛阳,北魏正式进入洛阳时代,为了巩固统治,孝文帝实行汉化改革,在服饰上实行华化政策,禁止鲜卑胡服。但孝文帝卒于推行华服的第六年,导致移风易俗未能取得完美成效。因此,北魏洛阳时代的服饰显示出一种鲜卑游牧民族和汉晋传统相融合、相促进的独特风格,体现了民族融合的大趋势并对后世中国的服饰产生了深远的影响。本文将北魏洛阳时代墓葬中出土陶俑的服饰作为研究对象,意在解读北魏洛阳时代独特的服饰特征,揭示其发展的历史文化进程和民族融合背景。

1 北魏洛阳时代墓葬发现情况

北魏迁都洛阳以后,孝文帝诏令北人葬于北邙山,不得北归。《魏书》记载魏孝文帝诏令:“及迁洛阳,乃自表瀍西以为山园之所。”①因此,北魏洛阳时代的皇室及重臣的墓葬大多位于洛阳及周围地区。其中有大量陶俑出土且具有代表性的典型墓葬有元睿墓②、郭定兴墓③、前社楼北魏石棺墓④、侯掌墓⑤、吕仁吕达父子墓⑥、元遵墓⑦、染华墓⑧、联体砖厂二号墓⑨、元邵墓⑩、元祉墓⑪、王温墓⑫、元恭墓⑬、杨机墓⑭、洛阳衡山路北魏墓⑮、洛阳朱仓北魏墓⑯等。在北魏旧都平城发现有少量该时期墓葬,如大同云波路北魏M10⑰、大同县陈庄北魏墓⑱。位于关中地区的有杨舒墓⑲、邵真墓⑳、韦辉和墓㉑、韦乾墓㉒等;位于山东地区的有贾思伯墓㉓、崔氏家族墓㉔等。位于河北地区的有韩贿妻高氏墓㉕、李翼墓㉖、崔楷墓㉗等。

2 陶俑服饰分析

北魏洛阳时代墓葬中出土的陶俑大致可分为镇墓类、出行仪仗类、侍从类、乐舞劳作类四大类。

2.1 镇墓武士俑(图1)

图1 北魏洛阳时代各地区镇墓武士俑

洛阳地区出土的镇墓武士俑大致有三种类型:一种是头戴尖顶兜鍪,身着裲裆式鱼鳞甲;一种是头戴圆顶兜鍪,身披明光铠,有的外披披风;一种是头戴风帽,身披披风。

第一种以郭定兴墓和侯掌墓为代表,头戴尖顶兜鍪,脑后及两侧有顿项,上身内穿圆领衫,外着裲裆式鱼鳞甲,下身着袴褶,膝下加缚,足蹬圆头靴。第二种以染华墓为代表,头戴圆顶兜鍪,脑后及两侧有顿项,身披明光铠,下身着袴褶,有的外套披风,两袖空垂。第三种以杨机墓为代表,头戴风帽,帽顶圆鼓,顶部有“十”字形缝线,帽裙上束带一周,帽帔覆耳垂肩,外穿风衣,两袖空垂,内着曳地长袍,双手拄剑于胸前,足蹬圆头靴。

山东地区和河北地区墓葬中出土镇墓武士俑与洛阳地区第一种身披裲裆式鱼鳞甲的镇墓武士俑相似。

旧都平城地区出土镇墓武士俑以大同云波路M10为代表,武士深目高鼻,头戴尖顶兜鍪,脑后及两侧有顿项,身披铠甲,甲衣、臂甲、裙甲皆由鱼鳞状甲片编缀而成。

关中地区的镇墓武士俑头戴兜鍪,顶部有柱状凸起以插缨,脑后及两侧有顿项,身着高圆领上衣,外披加了圆护的裲裆甲,腰束带,下身着袴褶,加缚。

2.2 出行仪仗俑

北朝高等级墓葬中大多有规模庞大的体现出行仪仗队伍的俑群,它们代表着墓主的社会地位和等级。

2.2.1 文吏武吏俑(图2)

图2 文吏武吏俑

洛阳地区出土的文吏武吏俑风格较为统一,头戴小冠,身着交领宽袖长袍,长可曳地,腰束带,武吏俑外着裲裆衫,下着缚裤,加缚,如联体砖厂二号墓出土文吏俑和武吏俑。小冠是一种由平巾帻演化而来的首服,前部低平,后部斜起一个斜面,中间有扁簪以插发髻。裲裆衫是因裲裆铠而得名,以前多是穿在裲裆铠的内里作为里衣,后演变成常服。

山东地区和河北地区出土的文吏武吏俑与洛阳地区出土的文吏武吏俑大致相似。

旧都平城地区未出土此类陶俑。

关中地区出土的文吏武吏俑衣着服饰与洛阳地区大致相同,只是小冠样式不同。洛阳地区小冠后部为一个斜面,而关中地区小冠后部为凸起一个平台,侧截面呈阶梯状,如韦辉和墓出土的小冠武吏俑。

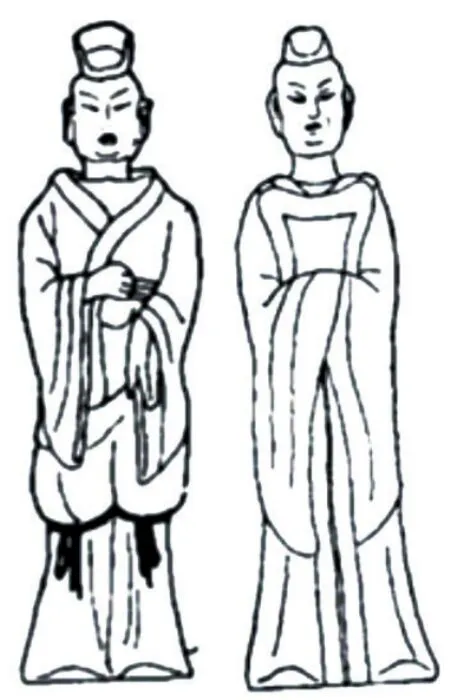

2.2.2 女官俑(图3)

图3 女官俑

北魏洛阳时代女性地位提升,因此出现了少量的头戴笼冠的女官俑。如洛阳地区元邵墓和元祉墓出土的笼冠女俑,其头戴黑色笼冠,上身着交领宽袖衫,腰束带,下身着曳地百褶长裙。在河北崔楷墓中也出土一件笼冠女俑俑头,其余地区则不见。

2.2.3 武士俑(图4)

图4 武士俑

墓葬中出土的武士俑多种多样,根据所执武器不同,其功能也各不相同。有持长柄武器的(武器大多已失,仅留拳孔作执物状),有执盾护卫的,有背负箭箙的,也有骑兵和步兵的区别,但其着装服饰大体可分为两类:一类披甲戴胄,为重装武士;一类身着常服,手持各类兵器。

洛阳地区的墓葬中出土的武士俑,上述两类着装皆有。披甲戴胄者以王温墓出土的两种重装武士俑为例:一种头戴尖顶兜鍪,顶部有尖锥状凸起以插缨,脑后及两侧有顿项,内着窄袖小衣,外披裲裆式鱼鳞甲,另有披膊、裙甲,皆为鱼鳞甲,下身着袴褶,加缚,足蹬圆头靴;另一种头戴圆顶兜鍪,脑后及两侧有顿项,身披明光铠,胸前及背后有圆护,另有披膊、裙甲,下身着袴褶。常服武士的首服既有鲜卑风帽,也有小冠,另有束发扎巾的,服饰一般上身着翻领窄袖短衣,腰束带,下身着袴褶,加缚,足蹬圆头靴。

河北地区出土的武士俑服饰与洛阳地区大致相似,崔楷墓出土有头戴风帽的俑头,李翼墓中也见头戴小冠的男俑。山东地区材料不足,难以判断。

旧都平城地区出土的武士俑皆着鲜卑服,与北魏平城时代武士俑相差不大。头戴鲜卑风帽,身着交领窄袖小衣。

关中地区出土的武士俑也有披甲戴胄和常服两种。前者头戴的兜鍪有如该地区镇墓武士俑顶部有圆柱状凸起的,也有顶部稍平、额头有冲角的;铠甲则与镇墓武士俑相似,为胸前加了圆护的裲裆铠,下身缚裤,加缚。后者头戴风帽或小冠,身着窄袖短衣,腰束带,下着缚裤,加缚,足登靴。

2.3 侍从俑

侍俑是服侍墓主人日常生活的俑类,可分男侍俑和女侍俑(图5)。

图5 洛阳地区男女侍俑

男侍俑的服饰与武士俑的服饰大体相同,只是上身衣着为交领,不为翻领。翻领本是圆领演化而来的,可抵御风沙严寒,温暖时便将扣子解开,将领外翻,成为翻领,以散热去暑。

洛阳地区的墓葬中出土的女侍俑服饰多为汉服,头顶各式发髻,上身着窄袖或宽袖小袄,腰束彩带,下身着百褶曳地长裙或长衫。

河北地区和山东地区受洛阳地区影响,女俑服饰大致相似。

旧都平城地区,女侍俑以云波路北魏M10为代表,仍以鲜卑服为多。头戴高耸的风帽,帽顶有“十”字形的缝痕,帽裙扎带一周,身着交领窄袖曲裾长孺,内着长衣(图6)。在大同县陈庄北魏墓中发现一件头戴小冠的女俑俑头,表明洛阳时代洛阳地区的陶俑风格对平城地区有一定影响。

图6 平城地区女侍俑

关中地区出土的女侍俑头顶束单髻或双髻,身着开领宽袖衫,腰束带,下身着长裙(图7)。

图7 关中地区女侍俑

2.4 乐舞劳作俑

乐舞劳作俑的服饰与男女侍俑相似,不再赘述。只是乐舞俑多为宽袖长衫,劳作俑多为窄袖短衣。

3 北魏洛阳时代陶俑服饰特征浅析

通过对北魏洛阳时代各个地区陶俑服饰的分析,我们可以得出一些结论。

第一,在北魏洛阳时代存在着三种陶俑风格文化,分别是以旧都平城陶俑风格、新都洛阳陶俑风格和以关中地区为中心的特色风格。在北魏平城时代,平城地区陶俑文化占据主流并影响着各个地区的陶俑风格,它的特征是典型的鲜卑特色,以鲜卑风帽和窄袖小衣为特征。到了北魏洛阳时代,洛阳地区的陶俑风格占据主流并向山东、河北等地区辐射,采纳魏晋汉族服饰葆衣博带,以宽衣大袖式的服饰风格为特征,并传承遗留了一些鲜卑特色的平城陶俑风格。在旧都平城地区,虽平城时期的陶俑风格仍占主流,但陈庄北魏墓中出土的戴小冠的女俑头表明当时平城地区也在一定程度上受到洛阳地区陶俑风格文化的影响。总体而言,北魏洛阳时代以新都洛阳陶俑风格为主流,占据上风,旧都平城陶俑风格逐渐没落。而在关中地区,其在整个北魏时期呈现自身的特色,传承十六国时期的陶俑风格,如女俑的服饰为十六国时期流行的六瓣长裙,并在此基础上接收着来自北魏统治中心——平城和洛阳地区的陶俑风格影响。其在北魏洛阳时代仍是以自身特色为主流,并接收了洛阳因素的影响,陶俑服饰由圆领改为开领和交领,袖口变窄袖为宽袖等。

第二,孝文帝汉化改革的重要措施之一就是服饰改革,但效果不甚显著。《魏书·咸阳王禧传》载:“(高祖)昨望见妇女之服,仍为夹领小袖,我阻东山,虽不三年,既离寒暑,卿等何为,而违前诏?”㉘可见,在民间当时还是有穿着胡服的存在的。这在出土陶俑的服饰上也能够体现出来,北魏洛阳时代墓葬陶俑中仍有少量头戴风帽的俑类存在,武士俑中多有着翻领窄袖小衣的,陶俑普遍下身着袴褶并加缚。风帽、翻领、窄袖小衣、袴褶,这些都是草原游牧民族为了方便骑马或抵御风沙严寒而穿着的服饰。墓葬中出土陶俑也能体现出汉族文化,如:文吏武吏俑服饰皆为宽袍大袖,曳地长袍且衣纹稠密,显示出一种衣袂飘飘的飘逸之感;女侍俑也以上襦下裙为主流,下身多着百褶曳地长裙,更显优雅闲适。由此看来,北魏洛阳时代陶俑存在着胡风和汉风两种文化传统,彼此共存。

第三,为了适应中原气候和统治者的汉化政策,北魏洛阳时代陶俑上的胡服大致都经过了一些改进。如风帽,传统的风帽为了抵御风沙严寒而做得厚实宽大,且多帽帔垂裙至肩,更能保暖防沙,进入洛阳时代以后,气候温暖,于是风帽开始变得轻薄,帽檐变低变小,帽帔也不再覆耳垂肩,只垂在脑后或干脆扎起;又如袴褶,袴褶本是鲜卑民族为了方便骑马而设计的,较窄紧身,并在膝上系带加缚以固定,进入洛阳时代以后,为了配合宽衣大袖式的衣衫,文武官员所穿着的袴褶开始向宽广发展,增肥以后更符合汉族传统审美下裳的飘逸之感。而胡服向“宽、广、博”方向发展的情况在北魏洛阳时代陶俑中极为普遍,说明鲜卑游牧民族带来的胡风已经开始与汉族传统服饰风格相融合,并形成了独属于该时期的服饰风格。

4 结语

北魏洛阳时代墓葬中出土陶俑的服饰可在一定程度上代表当时人们的穿着服饰,并可从中管窥当时人们的社会生活。北魏洛阳时代以洛阳地区的陶俑文化为中心,并向其余地区辐射影响,而该时期最大的服饰特征便是草原胡风与汉族传统的并存和融合,并在相互借鉴的过程中发展成为一种独特的风格文化。沈括在《梦溪笔谈》中说:“中国衣冠,自北齐来,乃全用胡服,窄袖、绯绿短衣、长靿靴、有蹀躞带,皆胡服也。窄袖利于驰射,短衣、长靿皆便于涉草。”㉙其实在北魏洛阳时代,已经开始了胡服与汉服的融合。朱熹《朱子语类》言:“今世之服。大抵胡服……中国衣冠之乱,自晋五胡,后来遂相承袭,唐接隋,隋接周,周接元魏,大抵皆胡服。”㉚可见,北魏服饰的变化和发展对以后中国的衣冠影响深远且巨大。

注释

①㉘魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

②徐殿魁.河南偃师县杏园村的四座北魏墓[J].考古,1991(9):818-831.

③王文浩,王遒义.洛阳纱厂西路北魏HM555发掘简报[J].文物,2002(9):9-20.

④史家珍,严辉,吴业恒,等.偃师前杜楼北魏石棺墓发掘简报[J].文物,2006(12):37-51.

⑤赵春青.洛阳孟津晋墓、北魏墓发掘简报[J].文物,1991(8):48-61.

⑥程永建.河南洛阳市吉利区两座北魏墓的发掘[J].考古,2011(9):44-57.

⑦吴业恒,褚卫红,屈红国,等.北魏淮南王元遵墓发掘简报[J].洛阳考古,2013(2):33-37.

⑧⑨王竹林.河南偃师两座北魏墓发掘简报[J].考古,1993(5):414-425.

⑩黄明兰.洛阳北魏元邵墓[J].考古,1973(4):218-243.

⑪吴业恒,张西峰,王云涛,等.洛阳北魏元祉墓发掘简报[J].洛阳考古,2017(3):3-26.

⑫朱亮,李德方.洛阳孟津北陈村北魏壁画墓[J].文物,1995(8):26-35.

⑬严辉,刘斌,李光夫,等.洛阳涧西衡山路北魏墓发掘简报[J].文物,2016(7):4-14.

⑭沈天鹰,郭画晓,刘航宁,等.洛阳北魏杨机墓出土文物[J].文物,2007(11):56-69.

⑮邓新波,赵书水,蔡梦珂,等.洛阳衡山路北魏墓发掘简报[J].文物,2009(3):41-46.

⑯卢青峰,张鸿亮,严辉,等.洛阳孟津朱仓北魏墓[J].文物,2012(12):38-51.

⑰张志忠,古顺芳,侯晓刚,等.山西大同云波路北魏墓(M10)发掘简报[J].文物,2017(11):4-26.

⑱高峰,高松,李晔,等.山西大同市大同县陈庄北魏墓发掘简报[J].文物,2011(12):37-46.

⑲崔汉林,夏振英.陕西华阴北魏杨舒墓发掘简报[J].文博,1985(2):4-11.

⑳景璧.西安任家口M229号北魏墓清理简报[J].文物参考资料,1955(12):59-65.

㉑㉒王久刚,潘颖瑞,李明亮,等.西安南郊北魏北周墓发掘简报[J].文物,2009(5):21-49.

㉓贾效孔,黄爱华.山东寿光北魏贾思伯墓[J].文物,1992(8):15-19.

㉔苏玉琼,蒋英炬.临淄北朝崔氏墓[J].考古学报,1984(2):221-244.

㉕郑绍宗.河北曲阳发现北魏墓[J].考古,1972(5):33-35.

㉖沈丽华,朱岩石,汪盈.河北赞皇县北魏李翼夫妇墓[J].考古,2015(12):64-77.

㉗田韶品.曲阳北魏崔楷墓[J].文物春秋,2009(6):35-39.

㉙沈括.梦溪笔谈[M].上海:上海书店出版社,2019.

㉚黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,2020.

——记大同市劳动模范、大同市平城投资集团有限公司董事长、总经理王开龙