阿姆河右岸区块侏罗系盐下碳酸盐岩油气动态成藏过程研究

白振华,张良杰,王红军,单云鹏,陈怀龙,文光耀

1 中国石油勘探开发研究院;2 中国石油国际勘探开发有限公司;3 中国(土库曼斯坦)阿姆河天然气公司

0 前 言

阿姆河盆地(也称卡拉库姆盆地)位于中亚地区图兰板块,天然气资源丰富,已探明天然气储量19.6×1012m3、油和凝析油储量5.2×108t,侏罗系盐下碳酸盐岩是主要的油气富集层系[1]。在盐下碳酸盐岩中发现的油藏以小型油藏和气藏周围的油环为主,分布于盆地布哈拉阶地和查尔朱阶地北部,储层地温小于80 ℃、埋深为700~1 800 m 的地区是含油气藏主要发育区[2-3]。阿姆河盆地盐下发育2 套烃源岩:中下侏罗统含煤碎屑岩以III—II 型干酪根为主,已进入生气窗;上侏罗统海相泥灰岩和泥岩以I—II型干酪根为主,但对于其处于生油窗还是生气窗尚存在争议[4-5]。苏联学者对盆地内布哈拉阶地侏罗系油藏进行了分析,指出其主要可能来自于上侏罗统烃源岩,原油被天然气从早期油藏中驱替出来,在大型气田周缘的小圈闭内重新聚集形成油气藏[6-7],在膏盐岩缺失区烃类气体等轻质组分垂向逸散,剩余的液态烃形成油藏[8]。从阿姆河右岸区块新发现的盐下油藏特征来看,其形成机理可能与布哈拉阶地有所不同:首先,阿姆河右岸区块新发现油田位于桑迪克雷凸起西翼,多口井在盐下卡洛夫阶—牛津阶碳酸盐岩内见原油,埋深在3 365~3 390 m 之间,较布哈拉阶地油藏埋藏深度大;其次,对从2 个油田2 口井获取的原油进行的实验分析表明,研究区原油呈现中质原油特点,而紧邻研究区北部边界的科克杜马拉克油田原油在20 ℃条件下的密度为0.874 g/cm3、黏度为1.4 mPa·s,呈现轻质原油的特征;最后,新发现油藏周围储层物性差,为构造-岩性油藏,上部膏盐岩盖层发育良好,天然气等轻质组分垂向逸散作用弱,与布哈拉阶地侏罗系油藏残余液态烃的形成机制存在差异。

针对这些全新的问题,本文以阿姆河右岸区块为研究对象,选取重点井的烃源岩和原油样品开展地球化学分析与油气源对比,并通过储层流体包裹体分析厘定油气充注的期次与时间,综合盆地构造演化史、埋藏史、热史研究,建立阿姆河右岸区块生烃演化模型,对盐下油气藏形成时期及油气动态成藏过程进行恢复,以期为阿姆河盆地盐下油气勘探提供参考。

1 地质概况

阿姆河右岸区块自西向东分布于阿姆河盆地的坎迪姆凸起、坚基兹库尔凸起、桑迪克雷凸起、别什肯特坳陷,以及西南基萨尔逆冲带的部分区域(图1)。

图1 阿姆河盆地东北部构造单元划分与油气分布图Fig.1 The tectonic units and oil and gas distribution in northeastern Amu Darya Basin

阿姆河盆地经历了二叠纪—三叠纪裂陷、侏罗纪—白垩纪拗陷及古近纪以来挤压隆升3 个阶段[1],自下而上沉积了二叠系—三叠系过渡层系,侏罗系赫塘阶—巴通阶含煤碎屑岩、卡洛夫阶—牛津阶碳酸盐岩、钦莫利阶—提塘阶膏盐岩,白垩系海相碎屑岩和碳酸盐岩及古近系—第四系(图2)。赫塘阶—巴通阶含煤碎屑岩、卡洛夫阶—牛津阶碳酸盐岩和钦莫利阶—提塘阶膏盐岩形成了研究区主要的生储盖组合(图2)。盐下卡洛夫—牛津阶沉积环境自西向东从蒸发台地—开阔台地向台地边缘和台缘斜坡带转变,储层类型从西部孔隙(洞)型向中部裂缝-孔隙型和东部缝洞型转变。

图2 阿姆河右岸区块地层综合柱状图Fig.2 The comprehensive stratigraphic column in the right bank block of Amu Darya River

新生代以来,由于印度板块与欧亚板块碰撞效应的影响,西南基萨尔山逐渐隆升,阿姆河盆地内自东向西构造活动强度逐渐减弱,盐下构造类型从大型高幅度逆冲构造向继承性低幅度背斜逐渐转变:东部地区盐下发育多排北东向大型逆冲构造带,构造幅度向西明显降低;中部地区盐下构造活动强度明显减弱,逆冲构造零星分布,构造形态一定程度上受到基底古构造控制;西部地区坎迪姆凸起和坚基兹库尔凸起盐下以发育基底古构造控制的继承性背斜为主。

2 油气特征与来源

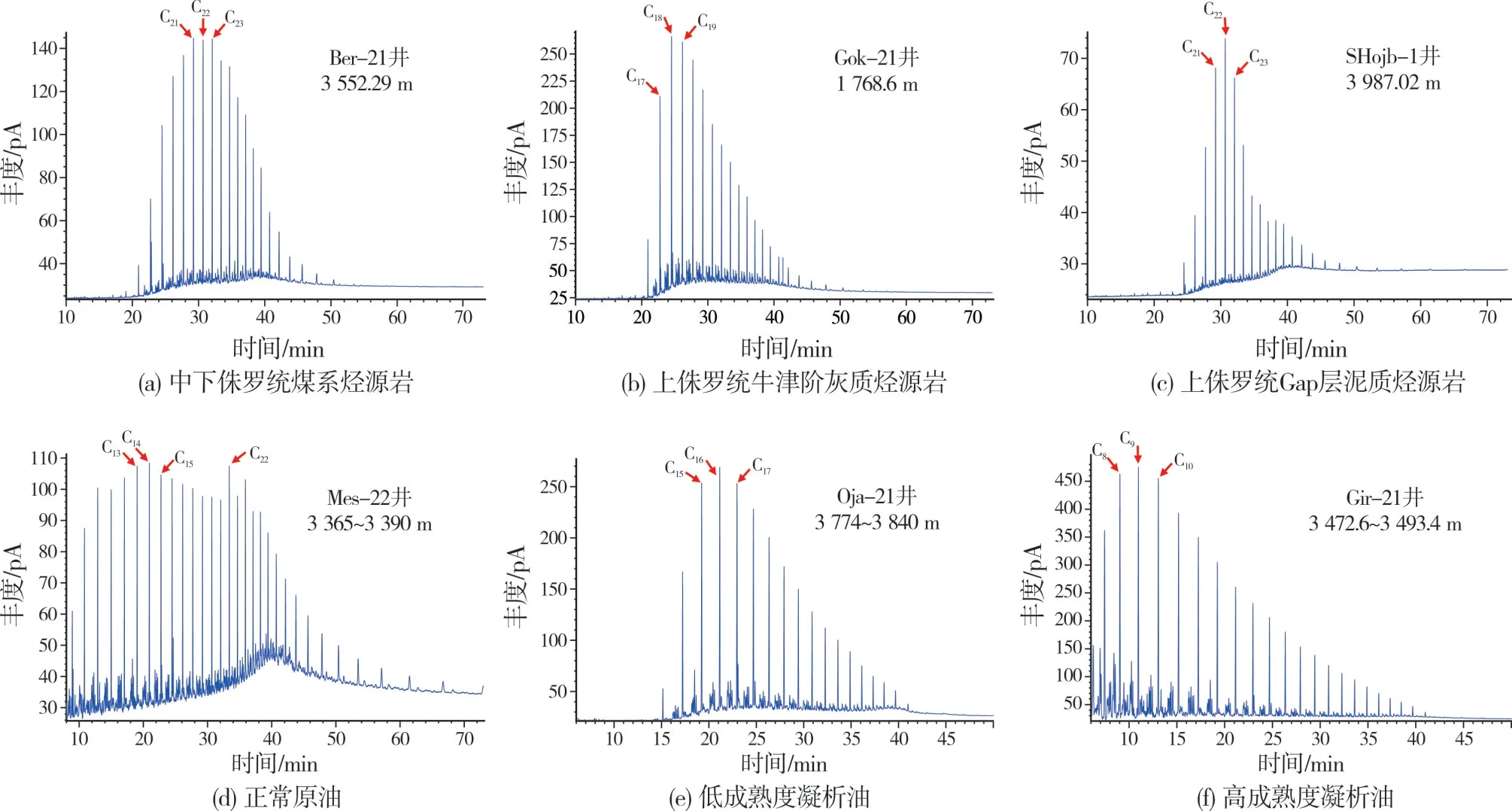

通过对阿姆河右岸区块11 口井17 个典型油样样品的物理特征、地球化学特征以及色谱特征(表1,图3)进行分析对比,将原油划分为3种类型,结合中下侏罗统煤系烃源岩、上侏罗统碳酸盐岩与上侏罗统Gap 层泥岩等3 套烃源岩的地球化学特征,开展油源对比分析,基本厘定了主要原油类型的油源,为后续油气藏成藏演化分析奠定了基础。

第1 类原油来自阿姆河右岸区块首次发现的盐下油藏,以Mes-22 井原油为代表(表1)。此类原油密度为0.914 g/cm3,黏度在50 ℃条件下为98.18 mPa·s。在地层温度110 ℃条件下,黏度会大幅降低(温度增加10 ℃,黏度降低一半),推断该井原油在地下呈现正常原油特征。Mes-22 井原油高含硫,体现咸化的强还原环境,油源岩可能为海相碳酸盐岩或泥岩(煤成油通常含硫量低)[9-10]。该类原油姥植比(Pr/Ph)为0.51,Pr/nC17小于0.5,Ph/nC18大于0.3,CPI 为0.93(表1,图3d),显示烃源岩母质类型主要为陆源输入,还可能受到海相母质的影响,这与中下侏罗统顶部样品多处于海陆过渡相沉积环境有关。原油遭受轻微生物降解[11-12]。油源对比表明,此类原油主要来源于上侏罗统碳酸盐岩和上侏罗统Gap层泥岩。

第2类原油以低成熟度凝析油为代表,Ner-21井、Yan-21 井、Oja-21 井等钻井的凝析油都属于这种类型(表1,图3e)。该类凝析油C21-/C22+小于4,表现为重碳优势,正构烷烃碳数系列完整,未遭受生物降解,显示烃源岩母质类型主要为陆源输入,来源于中下侏罗统烃源岩,但也可能有来源于上侏罗统泥灰岩和泥岩的凝析油混入。

第3类原油以高成熟度凝析油为代表(表1,图3f)。此类原油C21-/C22+大于4,最高可达64,轻碳优势明显,正构烷烃碳数系列完整,未遭受生物降解,显示烃源岩母质类型主要为陆源输入。推测该类凝析油也来源于中下侏罗统烃源岩,但第3 类原油热演程度明显高于第2类原油。

图3 阿姆河右岸区块典型烃源岩与3类原油气相色谱特征Fig.3 Gas chromatographic characteristics of typical source rocks and three types of oil samples in the right bank block of Amu Darya River

表1 阿姆河右岸区块烃源岩与典型原油气相色谱参数特征Table 1 Gas chromatographic parameters of source rocks and typical crude oils in the right bank block of Amu Darya River

阿姆河右岸区块天然气的相对密度为0.6 404 g/cm3,干燥系数为0.89~0.93,属凝析气类型。天然气组分以烃类为主,甲烷含量为78.85%~93.01%,重烃含量为6.64%~11.58%。在C7轻烃中,甲基环己烷占优势,表明研究区天然气的母质为陆源高等植物。天然气甲烷碳同位素组成(δ13C1)为-34.26‰~-32.26‰;乙烷碳同位素较重,δ13C2值为-25.53‰~-23.81‰,乙烷碳同位素组成明显区别于源于二叠系的天然气。此外,δ13C1与δ13C2-4差异较大,这是中下侏罗统煤系烃源岩的典型同位素特征,据此可以判断天然气主要来自中下侏罗统煤系地层[13]。

3 油气成藏期次

流体包裹体是成岩-成藏流体的直接记录,它保存了地质时期油气成藏环境的地质地球化学信息。基于详细的流体包裹体岩相学观察分析可以确定油气包裹体特征与期次,并结合烃类包裹体所伴生盐水包裹体的均一温度测定结果,综合盆地埋藏史、热史研究,厘定油气充注的期次与时间,为最终恢复油气动态成藏过程提供依据。

3.1 烃类包裹体类型划分

通过大量的薄片观察,发现阿姆河右岸区块中上侏罗统碳酸盐岩储层中发育大量的烃类包裹体,主要赋存于粒间方解石胶结物的愈合裂缝、溶孔方解石胶结物以及自形方解石胶结物颗粒中(图4),包裹体形态多样,长度(或直径)一般小于15 μm。根据包裹体的产状、赋存矿物、荧光特征与红外光谱特征,可将储层烃类包裹体划分为2种主要类型。第1类是主要赋存于嵌晶粒状结构方解石胶结物的愈合裂缝中成带分布的烃类包裹体(图4a)。这类包裹体强烈定向分布,呈现串珠状,包裹体丰度高,显示一期大规模油气运移充注,同一视域中常伴有定向分布的同期次气液两相盐水包裹体;液态烃包裹体发叶黄色荧光(图4a),表明包裹体中含有较多重烃组分,总体表现出中低成熟度油气充注的特点。第2类主要为赋存于溶孔内的方解石胶结物中与有机杂质及沥青包裹体共生的气液两相或液相烃类包裹体。这类包裹体呈现蓝白色荧光(图4b),与之伴生的沥青包裹体不发荧光;包裹体丰度明显小于第1类包裹体;气液比变化较大,介于5%~70%,主要集中在15%~50%之间,表明包裹体中轻烃组分较多,显示油气具有较高成熟度。考虑到不同期次油气运移形成的烃类包裹体的成分特征及热演化程度存在差异,可以根据烃类包裹体的荧光特征初步判断充注油气的性质[14]。通过烃类包裹体岩相学镜下观察,并结合其荧光颜色和红外光谱特征,可以初步判断阿姆河右岸区块碳酸盐岩储层中普遍接受了至少2期的油气充注。

图4 阿姆河右岸区块烃类包裹体特征Fig.4 Characteristics of hydrocarbon inclusions in the right bank block of Amu Darya River

3.2 烃类包裹体形成温度

均一温度是流体包裹体研究的最基础的参数,代表了包裹体形成时的最小温度。根据阿姆河右岸区块碳酸盐岩储层中气液两相烃类包裹体的显微测温分析,储层中部分烃类包裹体均一温度主要集中在90~140 ℃之间(图5),具有连续分布特征,反映出盆地规模上整体处于连续充注的状态;主峰温为100~110 ℃,代表一期整体大规模的油气充注。Oja-21 井样品包裹体均一温度分布在90~140 ℃之间,存在两个峰温(图5a),分别是100~110 ℃和130~140 ℃,个别包裹体的均一温度达到150~160 ℃,超过了现今储层的温度。在没有经历大规模地层抬升的情况下,包裹体均一温度超过现今储层的温度,可能是因为深层热液流体被捕获或者是包裹体被捕获时并不是均一相态,为不混溶捕获,导致测温时的均一温度远远高于被捕获时的地层温度。Aga-21 井样品的均一温度分布在90~140 ℃之间,两个峰值分别为100~110 ℃、120~130 ℃(图5b)。

(3)井底板及接缝漏水,可采用水泥或化学注浆补漏处理。如大而积渗漏水,可将渗漏部位凿毛,洗净、湿润,抹压1-2 mm厚素水泥浆层,再用防水砂浆或膨胀水泥砂浆抹而,或用刚性防水多层抹而补漏。在内部净宅允许的情况下,亦可在内部加设60-80 mm厚细石防水混凝土套紧贴底板及刃脚部位,以阻止防渗漏水。

图5 阿姆河右岸区块典型井流体包裹体均一温度直方图Fig.5 Homogenization temperature histogram of fluid inclusions of typical wells in the right bank block of Amu Darya River

3.3 成藏期次综合分析

大量研究结果表明,与烃类包裹体共生的盐水包裹体可以记录油气成藏的温度和压力,通过分析该类盐水包裹体的均一温度,结合盆地的古地温模式以及储层埋藏史,就可以确定与烃类包裹体流体形成或与成藏对应的地层埋深和相应的地质时代。

综合上述烃类包裹体的荧光特征、红外光谱特征及显微测温分析,认为阿姆河右岸区块碳酸盐岩油气藏存在先油后气的充注顺序,前期成藏主要捕获以油为主的烃类包裹体,后期主要捕获以气为主的气液两相的烃类包裹体。

阿姆河右岸区块包裹体样品镜下的产状与荧光特征的不同,应该为不同期次的油气充注所造成。从Oja-21 井和Aga-21 井包裹体均一温度主峰判断,主要可以分为2期,分别为方解石愈合裂缝中产出的叶黄色荧光包裹体所代表的油气充注和粒间方解石胶结物中产出的蓝白色荧光包裹体所代表的油气充注。选取Oja-21 井与Aga-21 井的包裹体数据投影到对应的埋藏史-热史图上(图6),可反映油气充注的地质年代。中部地区阶地上的Oja-21 井储层样品流体包裹体均一温度峰温分别对应于120~105 Ma 的早白垩世和75~65 Ma 的晚白垩世—早古新世,分为两期油气充注;并且与叶黄色荧光烃类包裹体相伴生的盐水包裹体(直径为4.16 μm)均一温度为106.3 ℃,落在全区的主峰温中,说明盆地规模的大范围油气运移形成第1期充注。东部地区冲断带上的Aga-21 井储层样品流体包裹体均一温度峰温分别对应于110~95 Ma的早白垩世晚期—晚白垩世早期、80~60 Ma 的晚白垩世—早古新世,分为两期油气充注。

图6 阿姆河右岸区块典型井埋藏史-热史曲线Fig.6 Burial history and thermal history curve of typical wells in the right bank block of Amu Darya River

4 生烃演化模拟

阿姆河右岸区块发育中下侏罗统煤系烃源岩和上侏罗统灰质、泥质烃源岩,其中煤系泥岩为研究区主力烃源岩。白垩纪早期圈闭首先充注成藏,古近纪以来油气重新调整成藏[15-18]。本次研究利用地球化学资料以及含油气系统模拟技术(PetroMod软件),对热演化史和生烃演化的过程进行重建。

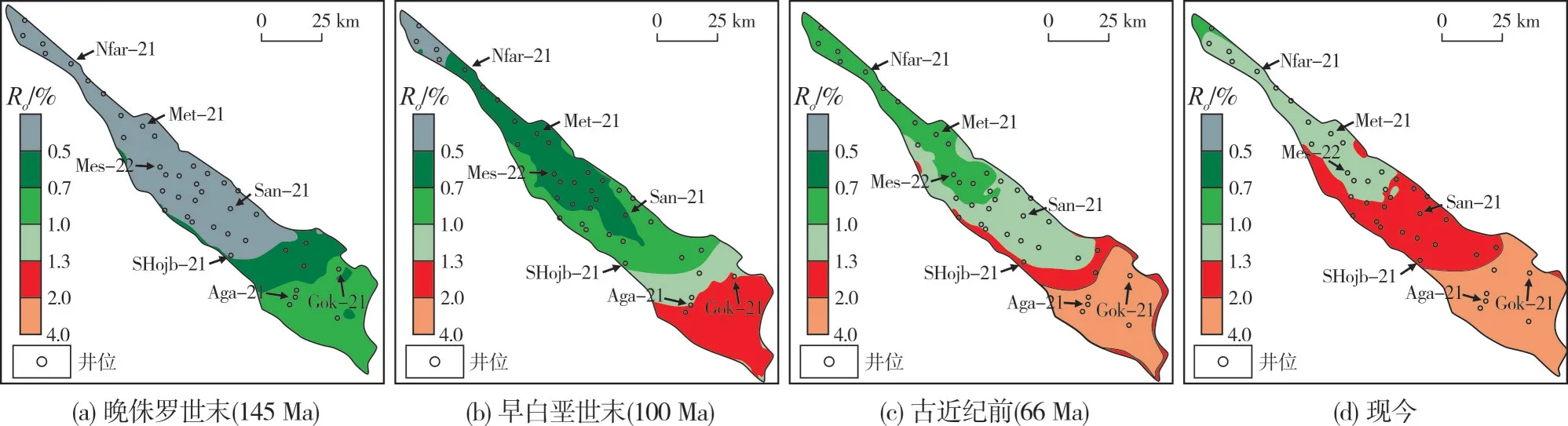

研究区6 口井有镜质组反射率(Ro)数据,Ro一般介于0.8%~1.72%,平面上表现出由东向西变低的特点:东部(山前带)介于1.0%~1.72%,中部(别什肯特坳陷—坚基兹库尔凸起)一般介于0.8%~1.42%,西部(坎迪姆岩性带)介于0.75%~1.0%。在恢复剥蚀厚度和埋藏史的前提下,以实测的Ro为约束,以验证热模拟结果的准确性。采用现今比较流行的EASY%Ro成熟度模型,对研究区烃源岩热演化史进行模拟,通过不断调整古热流参数,直到Ro模拟值与实测值符合。根据6 口井的热模拟Ro标定,模拟曲线与实测数据点吻合较好,验证了模拟成熟度的准确性(图7)。

图7 阿姆河右岸区块不同区带单井成熟度模拟成果Fig.7 The maturity modeling results of single well in different zones in the right bank block of Amu Darya River

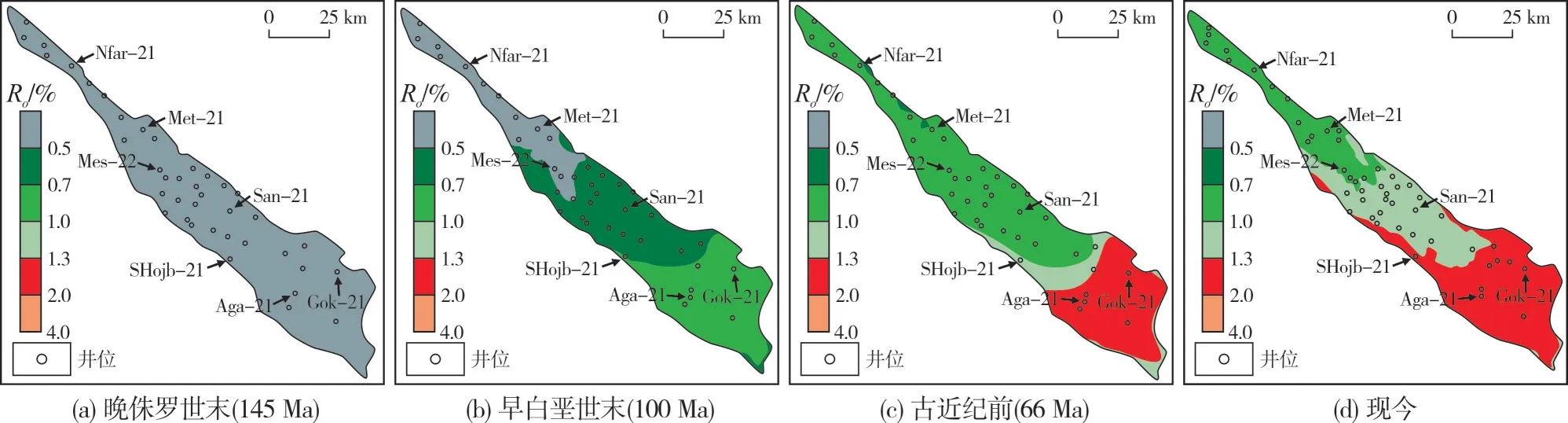

生烃演化分析表明:中下侏罗统煤系源岩在早白垩世初期开始生烃,晚白垩世初进入生烃高峰,现今主要处于湿气和干气阶段;上侏罗统泥灰岩和泥岩在早白垩世末期成熟,古近纪初期进入生烃高峰,现今主要处于生油窗。烃源岩热成熟度平面演化分析表明,由于区域热流值从东部向西部逐渐降低,烃源岩平面热演化程度呈现由东向西逐渐降低的特点。

4.1 中下侏罗统煤系烃源岩热演化史

中晚侏罗世,仅东部烃源岩进入成熟阶段(图8a),产少量油,以气为主。早白垩世,东部烃源岩进入高成熟阶段(图8b),处于凝析油—湿气生成阶段;中部烃源岩进入成熟阶段,开始进入生油窗。白垩纪末期,东部烃源岩进入过成熟阶段(图8c),完全进入干气窗;中部和西部烃源岩全部进入成熟阶段。现今,东部烃源岩处于过成熟阶段(图8d),保持在生气窗口;中部烃源岩处于高成熟阶段,进入生气窗口;西部烃源岩处于成熟阶段。

图8 阿姆河右岸区块中下侏罗统煤系烃源岩热演化平面图Fig.8 The thermal evolution maps of Middle and Lower Jurassic coal measure source rocks in the right bank block of Amu Darya River

4.2 上侏罗统烃源岩热演化史

中晚侏罗世,区内烃源岩处于未成熟窗(图9a)。早白垩世,东部和中部烃源岩进入生油窗(图9b)。白垩纪末期,东部烃源岩进入湿气窗,中部和西部烃源岩全部进入大量生油阶段(图9c)。现今,东部烃源岩处于干气窗(图9d);中部烃源岩Ro为1.0%~1.3%,处于晚期生油窗;西部烃源岩Ro为0.7%~1.0%,处于早期生油窗。

图9 阿姆河右岸区块上侏罗统烃源岩热演化平面图Fig.9 The thermal evolution maps of Upper Jurassic source rocks in the right bank block of Amu Darya River

5 油气动态成藏过程恢复

含油气系统模拟表明:阿姆河右岸区块中下侏罗统煤系烃源岩以供气为主,上侏罗统烃源岩以供油为主,全区则以气为主;烃源岩在白垩纪进入生排烃期,古近纪达到峰值,新近纪生排烃减弱;东部构造圈闭主要形成于喜马拉雅中期并定型于晚期,构造形成时间与烃源岩大规模排烃期相匹配[19-20]。根据包裹体分析结果,结合两期成藏特征(油先气后,持续充注;早期集中在中东部,逐渐向西部拓展,晚期东部调整),恢复了阿姆河右岸区块的油气动态成藏过程(图10)。

白垩纪初期,东部中下侏罗统烃源岩进入生烃门限,烃类开始少量生成,以液态烃为主(图10d),但排烃量较少,研究区东南侧礁滩圈闭可形成零星油藏。此时上侏罗统烃源岩尚未成熟。

早白垩世晚期,中下侏罗统烃源岩热演化程度增加,中东部整体进入生烃高峰阶段,油气开始大量生成(图10c),并向碳酸盐岩中运移;而中西部烃源岩尚处于低熟阶段,以生油为主。此时中东部上侏罗统泥灰岩和泥岩处于低熟—生烃高峰阶段,液态烃开始生成,油气主要聚集在古隆起背景的背斜圈闭和礁滩体圈闭。早期聚集的油气逐渐被驱替,形成油气藏或局部气藏;同时少量油气在中上侏罗统碳酸盐岩圈闭中聚集成藏,且东部以气为主、中西部以油为主。

古近纪前,中西部中下侏罗统烃源岩处于生烃高峰—湿气阶段,东部进入干气阶段(图10b),天然气大量产出。上侏罗统烃源岩则主要处于生烃高峰阶段,以生油为主,东部局部进入凝析油—湿气阶段。中上侏罗统砂岩圈闭早期存在的油气藏均被驱替,形成一定规模的气藏;中上侏罗统碳酸盐岩圈闭近距离捕获本层油藏被驱替的油气,同时捕获到下伏中下侏罗统煤系泥岩生成的天然气,逐渐形成大规模的油气藏。

新近纪至今,中下侏罗统烃源岩整体进入凝析油—湿气阶段(图10a),上侏罗统烃源岩成熟度进一步增加,但生排烃减弱。在喜马拉雅期挤压运动影响下,油气开始重新调整:东部受挤压作用较强,褶皱裂缝发育,地层抬升形成低势能区,断层沟通输导油气,同时接受中下侏罗统烃源岩以及先存气藏改造散逸的天然气补给,形成晚期气藏;中东部地区局部早期无圈闭,但晚期挤压形成褶皱,现今形成构造-裂缝圈闭成藏;中部早期形成的油气藏受晚期挤压影响构造幅度调整,由原来的宽缓低幅度圈闭演变为窄陡高幅度圈闭,晚期断层沟通下伏气源,经过进一步驱替形成现今的纯气藏,少量油藏仅在局部地区保存。总之,阿姆河右岸区块经历了早油晚气两期成藏,具有“东西分异、差异驱替、调整改造”的成藏演化特点。东部地区油气生成和运移较早,但由于圈闭形成晚(形成于古近纪,定型于新近纪),因此主要保存晚期的天然气;西部地区经历了晚白垩世油气同注、古近纪以来气驱油的演化过程,驱替强度的差异是现今油气相态差异的主要原因。

图10 阿姆河右岸区块碳酸盐岩储层油气动态成藏过程Fig.10 Dynamic hydrocarbon accumulation process of carbonate reservoir in the right bank block of Amu Darya River

6 结 论

(1)阿姆河右岸区块发育中下侏罗统煤系、上侏罗统泥灰岩和泥岩共3套烃源岩,赋存正常原油、高成熟度凝析油、低成熟度凝析油等3 类原油。油源对比分析表明,正常原油主要来自上侏罗统泥岩,两类凝析油主要来自中下侏罗统煤系烃源岩,且存在混源特征。

(2)阿姆河右岸区块存在早白垩世末—晚白垩世早期、晚白垩世末期—古近纪早期共2 个主要成藏期:早成藏期以中下侏罗统煤系烃源岩生成的凝析油气充注为主,混入部分上侏罗统烃源岩生成的正常原油;晚成藏期以中下侏罗统煤系烃源岩生成的天然气充注为主。

(3)生烃演化分析表明:中下侏罗统煤系烃源岩在早白垩世初期开始生烃,晚白垩世初进入生烃高峰,现今主要处于湿气和干气阶段;上侏罗统泥灰岩和泥岩在早白垩世末期成熟,古近纪初期进入生烃高峰,现今主要处于生油窗。各套烃源岩的热演化程度在平面上呈现由东向西逐渐降低的特点。

(4)阿姆河右岸区块具有“早油晚气、东西分异、差异驱替、调整改造”的成藏演化特点。东部地区油气生成和运移较早,但由于圈闭形成晚,因此主要保存晚期的天然气;西部地区经历了晚白垩世油气同注、古近纪以来气驱油的演化过程,驱替强度的差异是现今油气相态差异的主要原因。