缅怀导师刘国昌先生*

谭周地 杜东菊 谭以安 王允鹏 李同录

(①吉林大学, 建设工程学院, 长春 130061, 中国) (②天津城建大学, 天津 300384, 中国) (③中国国际工程咨询有限公司, 北京 100048, 中国) (④黑龙江省地质矿产局, 哈尔滨 150036, 中国) (⑤长安大学, 地质工程与测绘学院, 西安 710054, 中国)

0 简 介

注:1951年12月,成立东北地质专科学校; 1952年,东北地质专科学校与相关院校地质类合并为东北地质学院; 1957年1月,东北地质学院更名为长春地质勘探学院; 1958年12月,更名为长春地质学院; 2000年6月并入吉林大学。

刘国昌(1912~1992),河北省饶阳县人,中国民主同盟会会员(1952年加入),中国共产党党员(1956年加入),杰出的工程地质学家,中国工程地质事业的奠基人之一,区域稳定工程地质学创始人,中国工程地质教育事业的一代宗师(孙广忠, 1992; 谭周地等, 1992; 孟宪来, 1992; 杜东菊, 1994)。

刘国昌先生1936年毕业于北京大学地质系,毕业后到湖南地质调查所从事矿业资源调查,先后任技佐、技士和技正。1945年借调南京地质调查所, 1946年任南京国家资源委员会矿产勘测处工程师(殷维翰等, 1993)。1949年中华人民共和国成立后,在华东军政委员会工业部南京矿产勘测处任工程师、高级工程师, 1951年到南京地质工作计划指导委员会任高级工程师。1951年底,到刚成立的东北地质专科学校任教, 1952年该校整合为东北地质学院。从此,刘国昌先生开启了工程地质教育事业的生涯,创办了东北地质学院水文地质与工程地质系,任系主任、教授。1981年到西安地质学院,任副院长、教授, 1985年开始培养博士生。

刘国昌先生开创了我国区域稳定工程地质学的研究领域,推动地质力学理论在水文地质工程地质领域的应用,奠定了具有中国特色的工程地质学科, 开启了我国工程地质教育事业,培养了我国第一代工程地质专业人才。大学毕业后,年轻的他响应国家“找矿救国”的号召,冒着战争的烽火硝烟,为国家找煤和金、铜、锡、铅、锑、汞等稀有矿产。中华人民共和国成立后,他在从事工程地质教育的同时,投身国家建设事业,足迹踏遍了祖国的山山水水,为新中国一系列重大工程建设作出了重要贡献。

刘国昌先生曾任国际工程地质学会会员,中国地质学会理事,工程地质专业委员会名誉主任委员,地质力学专业委员会副主任委员,中国地质灾害研究会名誉理事,中国灾害防御协会高级会员,中国水利水电建设工程咨询公司顾问等。1980年被地质矿产部授予地矿系统劳动模范称号, 1991年被国家教委授予对我国教育事业有突出贡献的专家,1992年5月20日病逝于西安。

1 生平事略(1)主要依据刘国昌先生的夫人石均生前回忆“刘国昌生平事略”整理。

1.1 励志求学——结缘地质

刘国昌先生1912年农历10月18日出生于河北省饶阳县北齐村(现名大齐村), 7岁入本村私塾,两年后转入饶阳县小学, 13岁升入天津高小, 15岁考入天津市中学(现第三中学)。1932年20岁的他以优异的成绩被北京大学录取。

由于当时时局动荡,地质工作又充满艰辛和危险,地质专业鲜有人报考,因此国家急缺地质人才。截至1936年,北京大学、清华大学、中山大学、中央大学4所大学累计培养的地质专业毕业生也仅有188人(据章士钊统计)。救国是当时中华民族的主旋律,救国先要兴实业,兴实业就离不开工业建设,而工业建设不能没有矿产。在这样的背景下,先生毅然报考了地质专业,入北大地质系求学。

先生在大学期间表现出强烈的爱国情怀。据他的北大同学边兆祥回忆:“国昌在北京大学学习时,各科每学期考试成绩都在95分以上,每年都能获得100大洋的奖学金,但他只领取过一次,其余几次都主动放弃了。国昌解释说:‘现在是国难时期,应节约救国’”。

1.2 一片丹心——探矿救国

1936年,刘国昌先生从北京大学毕业,在湖南省建设厅所属湖南地质调查所开始了第一份工作。由于专业功底扎实,对待工作认真负责,很快得到了领导和同事们的认可。据该所老同事童文蔚先生回忆:“所领导给国昌分配的第一件任务是翻译两本地质专业的书籍,一本英文译成中文,另一本中文译成英文,要求3个月内完成。他只用了两个月多就完成了任务,受到领导和同事们的赞扬。”

1937年初,先生作为领队被派往湘西辰州专区从事野外地质工作,在那里一直工作到1941年。这5年里,他的足迹踏遍湖南63个州县。当时正值抗日战争时期,野外条件极为艰苦,不仅风餐露宿,还要躲避日军的空袭,也得提防土匪的劫扰。先生的3位同行好友许德佑、陈康和马以思, 1944年4月在黔西考察时就被土匪杀害。

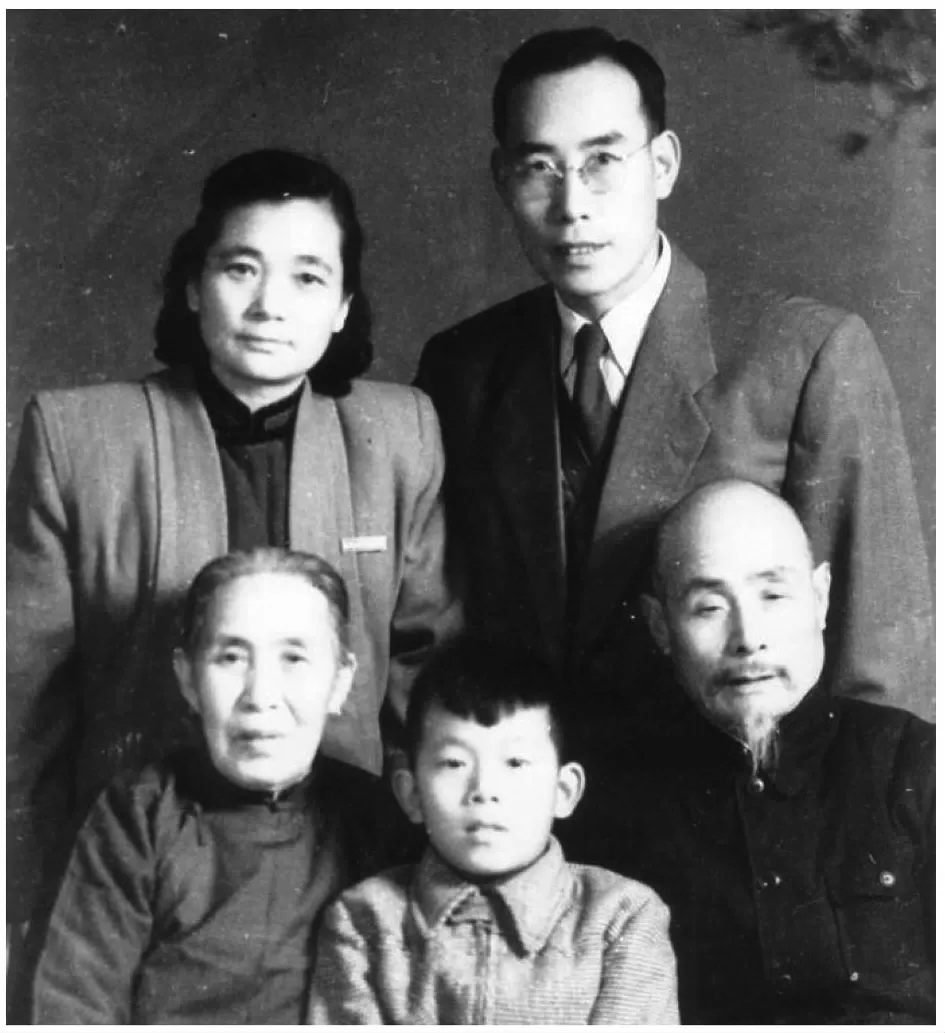

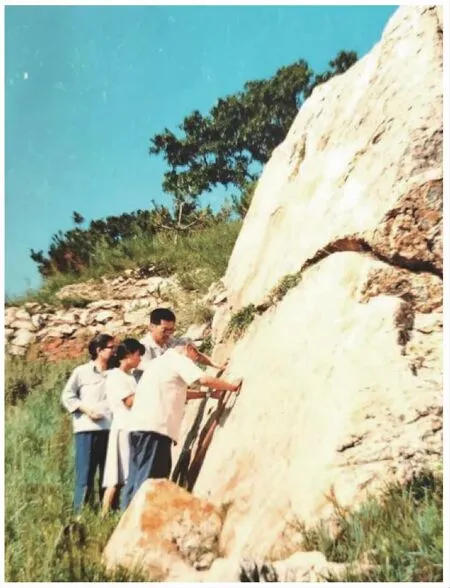

据师母石均忆述,先生和她是1938年初经人介绍认识,当年4月在辰州专区沅陵县结婚。当时师母就读于当地的一所女子学校,校长是地下党,由于校长身份暴露,学校不得不解散。战争使很多同学失去了家园,回家已不可能,为了同学们的“生计”,校长让大家各自找“归宿”。先生与夫人就是在这样的背景下闪电结婚。新婚当年的9月,先生再次奉命去野外进行地质调查,春节也未能回家。他们夫妇相伴55载,历经沧桑、同甘共苦、白头偕老,直到先生1992年与世长辞(图 1)。

图 1 刘国昌先生及家人(王清教授提供)Fig. 1 Prof. Liu Guochang and his families (provided by Prof. Wang Qing)

刘国昌先生在青年时代,就有坚实的理论基础,又注重积累实践经验,常常受到同行们的赞叹。1939年4月中旬,同事唐先生等邀他去黔阳县附近山区勘测沙金矿。他调查后说此处中段有沙金,上、下段没有。同行人皆不信,上、中、下段全面开工后,结果正如先生所言。因此有人便戏说:“湖南地质调查所刘工是‘神仙’”。

1939年10月,在“探矿救国”口号的鼓舞下,先生去湘西北桑植等县勘测铁矿等矿产。这一带与川鄂交界,山高林密,道路崎岖艰险,常有土匪出没。一次先生一行乘车行进在山路上,前方一辆车正遭土匪抢劫,幸有路人打哑语提醒他们,才及时撤回、幸免一劫。农历12月初,湘西北出现罕见的大雪低温,途中先生两次感觉身体不适,但稍事休息后又继续工作。同事劝他说:“现在天气恶劣,你身体又不适,还是回县休息为好。”他却回答:“这是抗战任务,一定要坚持下去,完成野外工作。”即将到达目的地时,先生突然休克,同事和民兵将他抬回桑植县,县长亲自请医护人员抢救,才得以转危为安。休养一周后,县里又雇了3名农民将他抬回湘西黔阳县的湖南地质调查所,在继续服中药治疗1个月后病情才有所好转。医生叮咛:“你的病对心脏、肾脏影响较大,应注意休养。”但此后先生仍然坚持带病工作,编写报告。

1941年初,湖南省建设厅通知地质调查所派一名地质干部去湘西靖县太平庵金矿领导开采工作,所领导要派先生去,但他表示自己应多做野外工作,而不是做领导。基于专业判断,他认为该矿已无多大开采价值,但囿于建设厅命令,只好走马上任。2月初,先生携夫人同去靖县太平庵金矿,开采将近半年,但矿石含金量很少。省厅官员来检查工作时,先生要求派一名采矿工程师来接管金矿的领导工作,后来接管的何工程师也认为没有开采价值,半年后政府关闭了该矿。

1941年3月,南京国家资源委员会借调刘国昌先生去湘西汞矿管理处工作,几个月内他就解决了矿区存在的诸多问题。因此资源委员会给湖南省建设厅去函,想正式调他到汞矿管理处,但建设厅和省地质调查所没有同意,于是他又回到湘南耒阳县,随后前往常宁县的矿区开展工作。

1.3 烽火连天——患难与共

1941年四五月间,日寇沿粤汉线南北两路向湖南大举进攻,湖南省政府下令一周内撤离所有机关工作人员。在撤退令下达第5天,先生仍在野外未回。此时建设厅总工程师帅武先生夫妇对先生的夫人说:“国昌现在还没有回来,形势紧急,你同我们今天下午一起走吧”,但夫人没有同意,一定要等丈夫回来。房东把孩子都送回乡下了,看先生的夫人不肯走,就在家陪着她,等了3天,先生终于回来了,他们夫妇才与房东依依泪别,各自逃命。

离开耒阳3天后,他们才辗转到达衡阳专区东站,从此处需过江转往湘桂路车站。当时渡江小船靠人力摇橹,载客量有限,而逃难人多,导致渡口交通瘫痪。他们夫妇被困在渡口十几个小时,后来在离渡口几公里处找了一只小木筏,才得以过江到达湘桂路车站。之后又在车站滞留了两天两夜才挤上火车,火车上摇曳了4天才抵达零陵县锑矿管理处。本想回湘西湖南省地质调查所,但锑矿管理处刘德村处长(原湖南省地质调查所所长)告诉他们说:“现在去湘西的公路不通,还是去广西桂林中央地质研究所找李四光老师,和他一道去贵州为好。”于是夫妇俩便离开了零陵县,一周后到达了广西桂林。

到桂林后,他们才发现中央地质研究所也已撤迁,李四光先生全家去了贵阳。由于一路奔劳,先生夫人突然病危,经红十字会医疗所抢救,在桂林一个清真寺修养了12天才转危为安。此后他们离开桂林去了柳州、金城江,后又转至贵州独山。

金城江在黔桂两省交界处,山高谷深,火车过山走“之”字路,每趟列车两个车头只能挂四、五节车厢,行车速度很慢,3天后才到达独山。此时大家已腿脚浮肿,步行艰难。所幸到达独山后,巧遇原汞业管理处刘里康科长夫妇,他们亲切安置刘国昌夫妇在家住了一个多月。之后刘里康科长帮他们租住了一间6平方米的小平房,条件虽陋,盛情可感。稍作安顿后,先生向贵阳市原资源委员会锑业管理处处长谢家荣老师求援,请他代购两张运矿产卡车的乘车证。一个多月后从谢老师处寄来了乘车证,并从谢老师那儿得知李四光老师已去了国外。刘国昌先生夫妇遂乘运矿卡车离开独山,经6天日晒雨淋,终于安全到达贵阳,并受到谢家荣老师一家的热情接待。谢老师安排他们夫妇住在家属宿舍,一连住了45天。之后谢老师帮他们代购了去重庆的运输卡车乘车证。8月下旬,先生夫妇离开贵阳,经过近一周的长途颠簸,9月初抵达重庆。当时重庆已遭日机疯狂轰炸了7日,刚解除警报。他们在重庆同学家住了两天,即去北碚原中央地质调查所,借住在白家居同事家。几个月后经同事帮忙,又在于圹湾何家院子租了一间原是养猪养牛的房屋,由于实在没法住,他们又托同事在高梯子租了一间房,一直住到两年后的抗日战争胜利。

1945年8月抗战胜利后,先生夫妇随同中央地质调查所返回南京,此时才有“白日放歌须纵酒,青春做伴好还乡”的喜悦心情。当时交通异常紧张,客车特别少,坐的都是大卡车。他们乘大卡车到陕西宝鸡后,同事们即转陇海路乘火车回南京。先生夫人又患重病,他们在宝鸡逗留了12天,夫人病情好转后才转火车到南京。路上医生还特意给开了个证明:“该患者病重,不能坐立,特请谅解。”有了这个证明,一路上得到了乘客们的特殊照顾,总算安全到达南京。从重庆经宝鸡至南京,辗转行程20余天。

在长达5年的流离生涯中,先生夫妇历经生死劫难,也体会到了师友和同窗们在患难时的真情,这一幕幕直到他们晚年仍念念不忘,师母常和我们这些学生们谈起,记忆清晰,犹如发生在昨天。

抵南京后, 1946年12月先生调任南京中央资源委员会矿产测勘处工作, 1947年下半年参加了在台湾召开的抗战胜利后的第一次中国地质学会年会。到此时,先生一家在南京的生活才安定下来。但紧接着内战爆发、物价飞涨,生活又日益艰难。好在困境不长, 1949年4月南京解放,先生应召在华东军政委员会工业部南京矿产勘测处任工程师、高级工程师。1950年,军政委员会的解放军干部邀刘国昌先生等出差去山东做野外工作。回南京后,他多次对夫人谈到与解放军相处这段时间的感受,说解放军干部非常亲切、平易近人,对他们也非常尊重、非常关照,这对他思想触动很大。1951年初,刘国昌被调到南京地质工作计划指导委员会任高级工程师。

1.4 改天换地——献身教育

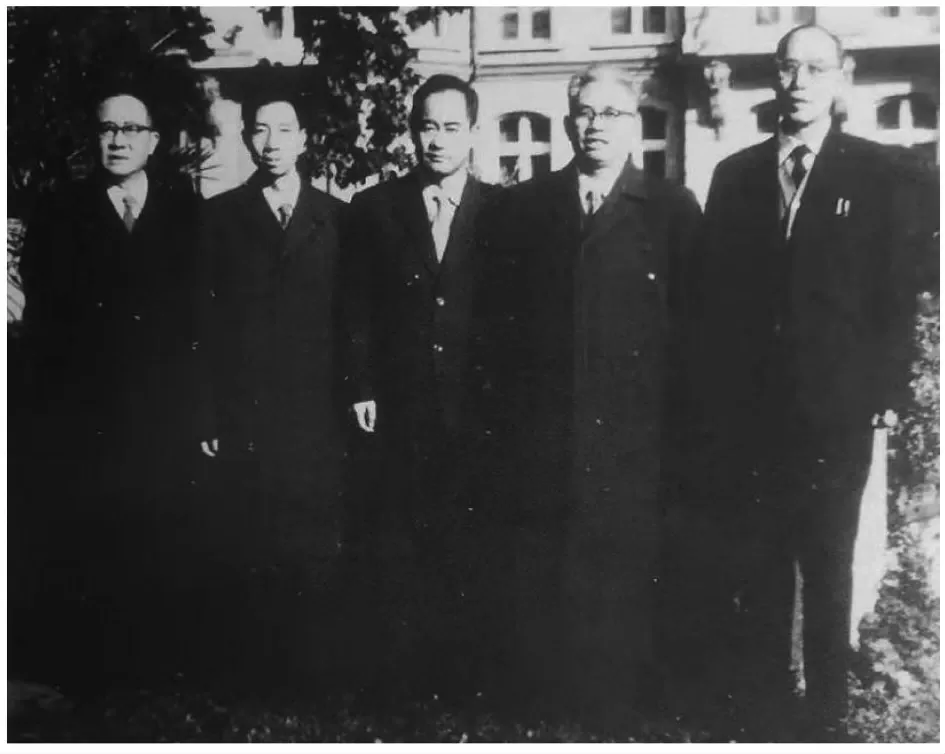

中华人民共和国成立后,为了适应社会主义建设对地质人才的需求, 1951年初,中央政府决定在长春创办东北地质专科学校,并任命中国地质工作计划指导委员会主任李四光为校长(图 2),喻德渊、汪家宝为副校长,负责建校事宜。创办东北地质专科学校亟需各专业的教师。刘国昌先生已经是公认的杰出青年地质学家,喻德渊副校长多次与先生商谈前往该校任教的事宜。1951年8月下旬,先生等一批地质学家接受喻德渊的盛情邀请,赴长春组建东北地质专科学校, 1951年12月1日,东北地质专科学校正式成立。

图 2 1960年春刘国昌先生(左2)等与李四光先生 在紫竹院公园合影(王清教授提供)Fig. 2 Prof. Liu Guochang(Second from left) et al. and Prof. Li Siguang in Zizhuyuan Park, Beijing (provided by Prof. Wang Qing)

1952年春,全国开展对知识分子思想改造运动。刘国昌先生属于民国时期成长起来的知识分子,他在党组织的亲切关怀和帮助下,努力学习、认真检查、自我改造。先生夫人曾讲:“在第3次大会上被检查通过时,同学、老师和领导们起立鼓掌,有的同学们热情洋溢地朗诵诗歌和感言进行表扬,那种激动人心的场面,感动得国昌热泪盈眶。”从中华人民共和国成立前的知识分子脱胎换骨为中华人民共和国成立后的知识分子,继续为国家和人民奉献自己的才智,这是先生人生道路的一大转折。

1952年下半年,全国高等学校院系调整中,原山东大学、东北工学院、大连工学院等高等学校的相关系科并入东北地质专科学校,成立了东北地质学院,同时成立的还有北京地质学院。在此以前,我国还没有水文地质与工程地质专业,学院根据上级指示决定创建这一专业,并将此项任务交给刘国昌先生。先生毫不犹豫地承担起了创建水文地质与工程地质新专业的重任,出任水文地质与工程地质系主任,兼工程地质教研室主任,满怀热情开始新的工作。从此,先生把他的毕生精力献给了工程地质教育和新中国工程建设事业。

2 杰出贡献

2.1 学术贡献——工程地质科学新领域的开拓者

2.1.1 创建了中国区域工程地质学

刘国昌先生是公认的我国区域工程地质学的创始人。中华人民共和国成立后,随着国家大规模经济建设和重大工程选址的需要,迫切要求阐明工程地质条件的区域性分布规律。工程地质工作者积极参与国土规划和重大工程的选址工作。50年代初期,我国先后开展了黄河、长江、松花江、新安江、西江、浑河、海河等流域规划工作,并开展了“治淮”和“治黄”工程。结合三门峡、官厅和密云水库及刘家峡、龙羊峡、大伙房水电站等水利水电工程开展了广泛的区域工程地质调查。根据我国大规模工程规划选址的需要,先生开始研究我国的区域工程地质特征。他于1957年发表了《中国区域工程地质学纲要》的长篇论文,提出了工程地质条件的区域性要素和地带性要素,论述了地质构造、新构造运动、岩土组合类型、地貌等区域性要素及气候、土壤、潜水等地带性要素的区域分布变化规律,提出了我国工程地质区划原则。按大地构造单元及大地貌单元将我国划分为24个工程地质地域,进而按地质构造、岩土组合及地貌等因素划分了42个工程地质地带,并阐述了各地域、地带的工程地质基本特征。其后他又进一步充实和深入研究各地域、地带以及地区的工程地质特征。于1964年编写了《区域工程地质学基本原理》教材,并开始为学生讲授; 1965出版了《中国区域工程地质学》专著,开创了我国区域工程地质学这一重要研究领域,为我国后来开展的工程地质区划工作奠定了基础。

2.1.2 开辟了区域稳定工程地质研究的新领域

我国地质构造较复杂,位于全球两大地震活动带的交汇区,地震活动频繁,且常发生强烈地震; 与之关联的山崩、滑坡等地质灾害也常造成严重危害。刘国昌先生在区域工程地质研究著作中,又重点研究了以地震活动为核心的区域稳定性工程地质问题。1962年3月19日,我国新丰江水库发生了MS6.1级地震,引起了我国政府和有关部门的高度重视。刘国昌先生根据大量工程实践明确指出:任何建筑都存在区域稳定问题,并将区域稳定性研究作为工程地质学研究的重要组成部分。1964年,他发表了以区域稳定为题的专题研究成果“辽吉东部山地区域稳定性的初步工程地质评价”。自20世纪60至70年代,随着我国经济建设的蓬勃发展,水电、交通、能源、港口及城市建设规模日益加大,特别随着我国核电工程的兴起,海上石油平台的建立,迫切需要对工程区域稳定性作出评价。此时期我国先后发生了通海(1970年)、炉霍(1973年)、海城(1975年)、唐山(1978 年)、松潘(1976年)、澜沧(1988年)地震,这一地震高潮期的到来,进一步推进了我国的区域稳定工程地质研究工作。先生相继完成辽吉东部山地(郯庐断裂带北段地区)、吉黑东部山地(四平-伊通-伊兰断裂带地区)和长江三峡地区工程地质区域稳定性分析评价等研究课题。1979年刘国昌先生在第一次全国工程地质大会上发表了长篇论文——《区域稳定概论》,首次论述了工程地质区域稳定性的含义、研究意义和研究的内容及方法,同时还发表了《区域稳定性与地震》学术论文,指出影响区域稳定性的主要因素是地震。20世纪80年代,先生相继开展了秦皇岛市、焦作—鹤壁矿区、西安市的区域稳定性工程地质研究。从1964年开始,还给高年级学生开设“区域稳定工程地质”专题讲座,以后成为研究生的一门专业课程。其讲稿、文稿已由学生们整理成遗著《区域稳定工程地质》(1993年)出版。书中全面、系统地论述了地质构造作用、新构造活动、活动断裂及活动构造体系、现代构造应力场、地壳结构与深部构造、地震作用、火山活动和区域山体稳定性及地壳变形等有关因素在区域稳定性研究中的意义,以及这些因素在我国领域内的基本特征。同时论述了区域稳定性分级、分区的原理、原则和方法。这本书是刘国昌先生学术思想、理论的代表性论著。刘国昌先生倡导的区域稳定工程地质是被公认的具有我国特色的工程地质学。

2.1.3 开拓了地质力学在水文地质工程地质方面应用的新领域

在北京大学学习时,刘国昌先生受教于李四光、A.W.Grabau、丁文江和谢家荣等国际知名地质学者。据刘先生的大学同学孙殿卿教授回忆,当时李给他们讲岩石学、构造地质学和地壳发生史,Grabau先生讲地层学、古生物学和沧桑论,丁讲普通地质学,谢讲煤岩学和矿床学等。他们的学术思想对刘先生影响至深,奠定了刘先生早期从事地质矿产事业的基础。

刘国昌先生对地质力学理论的研究尤为深入。据孙殿卿教授回忆,李四光先生20世纪30年代发表的《The Geology of China》中提到中国东部存在独特的构造体系,即华夏系和新华夏系。中华人民共和国成立前夕,刘先生约他讨论在中国东部为何会于不同时代形成华夏系和新华夏系这种不同雁列方向的构造。他们当时讨论得出的两种解释,经后来40余年的地质工作检验,表明都是可能的(孙殿卿, 1992)。在解放后的教育和工程实践中,他敏锐地意识到,地质力学可作为水文地质工程地质的理论基础。自20世纪50年代,他一直致力于将地质力学理论用于水文地质工程地质研究。20世纪60、70年代多次给高年级学生、研究生和生产单位的专业技术人员讲授该方面的专题。1975年,出版了《地质力学及其在水文地质工程地质方面的应用》专著。20世纪70至80年代发表的《三峡坝区区域稳定性》、《唐山地震力学解析及地震效应解释》、《高地应力矿区工程地质问题》、《论活动断裂》、《中国断裂构架与区域稳定》等论文中,都深入探讨阐述了各种构造体系及构造体系的复合、现代活动构造体系和现代构造应力场、各种不同性质结构面与地应力集中现象等,以及所反映出的水文地质工程地质特性的差异及其变化的规律。他将地质力学理论应用于工程地质,深化了工程地质问题的研究。同时还应指出,刘国昌先生不仅开辟了将地质力学应用于水文地质工程地质研究的新途径,而且还是最早认识和提出我国东部存在现代活动的北西向构造体系,并在地震活动中占有重要地位的学者。这一新的认识对研究我国地震地质和震源机制的解析发挥了重要指导作用(谭周地等, 1992)。

地质力学是中国学者独创的地质学理论,李四光先生用该理论解释大至全球构造,小至微观构造的力学机制。20世纪60年代以来,在板块构造理论一直风靡全球的环境下,刘国昌先生仍坚持推动地质力学理论的发展,并在水文地质工程地质领域取得了卓越成就,在国际工程地质学界也有深远影响。他在国际工程地质学会会刊发表的论文“论活动断裂(On active faults)”和“区域稳定与地震(Regional stability and earthquakes)”一直是中国工程地质学者基于地质力学理论的经典之作,代表了中国特色的学术思想。1977年刘国昌先生率团出席了在布拉格举行的国际滑坡与块体运动学术会议(图 3), 1978年率团出席了马德里举行的第三届国际工程地质大会,将新中国的工程地质成就介绍给国际同行,产生了广泛的影响。

图 3 1977年9月参加布拉格国际滑坡与块体运动学术会议的刘国昌先生和其他中国代表,右1刘国昌,右2谷德振 (王清教授提供)Fig. 3 Prof. Liu Guochang and other Chinese delegates who attended the International landslide and mass movement conference in Sept. 1977, Prague. Liu Guochang and Gu Dezhen from right in order(provided by Prof. Wang Qing)

2.1.4 倡导中国环境工程地质学的研究

环境工程地质学是工程地质学的一个新分支。于20世纪70年代兴起后发展迅速。刘国昌先生于20世纪60年代即关注上海地面沉降、广东新丰江水库地震等突出环境地质问题的研究。20世纪70、80年代,他积极参加矿山地壳变形、塌陷、滑坡及西安市地裂缝等的调查研究。先后在1982年的第一次和1986年的第二次全国环境工程地质会议上,都撰写发表论文,论述了我国的主要环境工程地质问题及其研究方向和方法,提出第一环境(自然环境)和第二环境(人为环境)的思想,为推进我国环境工程地质研究发挥了重大作用。

刘国昌先生除在工程地质学领域内做出了卓越贡献,在水文地质学领域中亦颇有建树。据房佩贤(1992)回忆, 1955年刘先生就带领他们开展了长春市地下水和水文地质条件的研究, 1966年还进行了黄土、岩溶,松辽平原水文工程地质和区域工程地质等课题的研究。20世纪70年代,刘先生对构造裂隙水的研究,具有独创和实用的特点,提出的找水规律,受到全国水文地质界的高度重视,广为应用。

2.2 教育贡献——我国工程地质教育事业的一代宗师

新中国建立初期,我国水文地质工程地质还是空白,既缺专业人才,也无专业教材和实验设备。1952年,刘先生带领5名由其他专业转来的青年教师,开始了艰难的建立水文地质与工程地质系的工作。1953年又接收了一批其他专业的毕业生,增到16名。据王秉忱(1992)回忆,他和杨成田、房佩贤、谭周地等就是1953年从东北地质学院地质矿产勘查系毕业留到水工系随刘先生一起工作的, 1954年秋才有水文地质与工程地质专业毕业生分到系里。刘国昌先生从头自学,虚心求教,边翻译边学习苏联土质学、土力学和岩石力学教材,旁听了数学、理论力学、材料力学、弹性理论等数理课程,还听了水利、土木、建筑等工程学科课程。1953~1954年刘先生首次开出了水文地质学和工程地质学两门专业课。

据河海大学魏克和教授回忆:先生给他们讲水文地质和工程地质课,是在既无教学大纲,又无任何教材的条件下开始的。他一面从苏联学者波波夫、普里克朗斯基的著作中汲取有益内容,又十分谦虚地听一位年轻的苏联副教授的课,再结合他自己的实践经验和当时国内重要工程实例,自编教材。在讲台上,他诚心诚意地说:“我给你们讲课是边学边讲,咱们共同学习,共同研究。”一位系主任、教授,在学生面前非常谦虚。他经常向年轻的数学、力学教师请教。他的虚心好学精神,当时在全校是人所共知的。据房佩贤教授(1992)回忆: 1954年春,刘先生带领学生去辽宁大伙房水库区,开启了首次教学实习。当年又带领5名教师和65名学生去三门峡库区进行水文地质工程地质调查,历时两个半月完成了三门峡西渭南-大荔一带野外调查、室内实验,编写出生产报告,结合生产任务完成了生产实习。据关文章(1992)回忆:刘先生1954年带他们在渭北黄土地区实习时,便发现了在大型黄土冲沟底部堆积有截然不同于马兰黄土的另外一种黄土,这便是今天工程地质界称之为的新近堆积黄土。先生野外逢露头必看,从细微现象,进而观察较大区域,大、小证据彼此联系,反复求证,对同一现象多次去研究,不解决问题从不离开。观察现象时,总是手持记录本,边观测、边思索、边打手式、边书画、边记录、边讲解,从不知疲倦。工作时吃、住随意,和学生一样一个馒头、一块咸菜、一壶水,走到哪、吃到哪、住到哪,乐此不疲。刘先生的谦虚好学和艰苦创业精神感染了系里的所有教师,于是教师间互相请教、集体备课、试讲、观摩评议之风甚盛,促进了青年教师业务水平的提高(房佩贤, 1992)。1954年东北地质学院首届水文地质工程地质专科学生毕业, 1956年该专业首届本科生毕业,以后近40年总计培养工程地质人才约8000人。魏克和教授讲: 1958年,他毕业留校任教。当时水工系每年招十多个班,师资极缺。刘老师提出大胆培养青年助教上讲台。刘老师和教研室老教师一起帮他制定授课大纲、指导备课; 再让他提前试讲,面对面指正试讲内容和教学方法不足; 又带领部分老师到课堂听课,下课后及时讲评,在这样手把手的帮助下,他很快能独当一面,毕业仅3年就走上了讲大课的讲台。刘先生不仅关怀学生和青年人的学业,特殊时期,对他们的身心和生活也十分关心。魏克和教授还提到,三年严重苦难时期,吃的奇缺,为了缓解困境,学校允许有条件的家庭在院内空地种点五谷或养点家畜,自力更生。有的人家喂猪杀了去市场卖高价肉。师母也喂了一头小猪,杀了猪那天,邀请他们十多个单身汉到家聚餐,每人一碗红烧肉,当时刘老师家还有两位高龄老人。饭后,刘老师亲自操琴,组织大家唱京剧,其乐融融。那顿饭、那碗红烧肉让学生终身难忘; 患难之中,凸显师生深情。看着一帮单身教师,刘老师就让师母帮介绍对象。系里每个年轻人结婚,刘老师和师母都会一道前去祝贺。先生在长春地质学院工作30年,从系到教研室大多是他的学生。但他从不摆老资格,日常政治学习、支部生活,集体活动,包括做广播操、学游泳、跳舞,甚至年轻教师编写相声,搞文娱节目他都热情参加,从不搞特殊。学生们把他看成是一位尊敬的长者,在他面前毫无拘束。

1954年10月至1956年10月,苏联专家B.H. 诺沃日洛夫教授来东北地质学院工作,先生有了一个得力助手,他在苏联专家的协助下,建成当时国内一流工程地质实验室,编写了国内首部《工程地质学讲义》(1955)。刘国昌先生与B.H. 诺沃日洛夫联合开办了国内首批工程地质研究生班和进修班,为地质院校和十多所重点工科院校培养了急需的工程地质师资和人才。他们制定了详尽的研究生培养方案,共同指导,精诚协作,两人结下了深厚的友谊(图 4)。

图 4 刘国昌先生和苏联专家B.H. 诺沃日洛夫会商 教学计划(王清教授提供)Fig. 4 Prof. Liu Guochang discussed Teaching Plan with the former Soviet Union Specialist B.H.Novorinov (provided by Prof. Wang Qing)

该研究生班共有11名研究生,其中有中国地质大学彭一民教授(班长),河海大学陆兆瑧教授(秘书),同济大学孔宪立教授,东北地质学院唐大雄教授和谭周地教授,成都地质学院孔德坊教授,西安地质学院孙建中教授,中国科学院地质与地球物理研究所的孙广忠研究员和武汉岩土力学研究所的郭见扬研究员等(图 5)。

图 5 我国第一届工程地质研究生班成员,前排自左至右:彭一民(班长),陆兆瑧(秘书),唐大雄,吴巨业,孙建中; 后排自左至右:周象乾,郭见扬,陈焕东,孔宪立,孙广忠,谭周地 (王清教授提供)Fig. 5 Member of the first Post-graduate class in the New China. Front row from left to right: Peng Yimin(Monitor),Lu Zhaozhen(Secretory),Tang Daxiong, Wu Juye, Sun Jianzhong; Back row from left to right: Zhou Xiangqian, Guo Jianyang, Chen Huandong, Kong Xianli, Sun Guangzhong, Tan Zhoudi (provided by Prof. Wang Qing)

图 6 我国首部工程地质学讲义封面(孙建中教授提供)Fig. 6 The first edition of “the Textbook of Engineering Geology” in China(provided by Prof. Sun Jianzhong)

进修班有20余名进修教师,其中有西安地质学院的胡广韬教授、成都地质学院的张倬元教授,西南交通大学的蒋爵光教授,水利部能源部东北勘测设计院的刘普高工,天津矿产研究所的王淑芳研究员等。这30余名研究生和进修生是刘国昌先生为我国工程地质事业培育的第一把“种子”,他们被撒向了全国各地,在新中国的这块沃土上生根、发芽、结果,经过近70年的风雨砥砺,成就了当今我国工程地质教育事业和工程建设事业日益繁荣的景象。

据研究生班毕业的郭见扬研究员回忆:当时的工程地质学教材有两个不同的版本,一是以Ц.B. 波波夫的《工程地质学》为代表,内容以工程动力地质学和工程地质勘察及土质学为主,属于苏联的主流派。B.H诺沃日洛夫给他们讲课主要采用这个版本。另一个版本就是刘国昌先生主持下工程地质教研室编写的, 1955年东北地院铅印的《工程地质学讲义》(图 6),包括土质学、土力学、工程动力地质学和工程地质勘察4部分。在刘先生的主持下东北地质学院后来用第二版本取代第一版本,把土力学归入工程地质,这是此版本与第一版本的最大区别。刘先生曾著文表示“按照科学的划分,工程地质学应包括土质学、土力学、岩体力学、动力工程地质学、区域工程地质学、工程地质勘察、岩土改良学”(《见刘国昌工程地质文集》, 93页, 1992)。在20世纪50年代全面学习苏联的氛围下,刘先生在接受苏联模式的同时,对专业知识结构提出了自己的构想,强调工程地质应将地质基础和岩土力学相结合,他的这一构架至今还在沿用; 并为20世纪80年代我国勘察行业由计划经济走向市场经济奠定了知识基础。

据王秉忱(1992)研究员回忆:苏联专家在校工作期间,刘先生是工程地质教研室主任,让他做教研室秘书,他和两位老师都有很深的交情。1991年6~7月,他应邀到苏联进行学术交流时,遇到了B.H. 诺沃日诺夫教授和其他几位熟悉刘先生的专家,“他们一致认为:刘国昌教授是当之无愧的中国水文地质工程地质教育事业的奠基人,并盛赞刘教授的治学与工作作风及辉煌业绩”,作为刘先生的学生,他甚为感动。

图 7 刘国昌先生遗著《区域稳定工程地质》Fig. 7 “Engineering Geology for Regional Stability” written by Prof. Liu Guochang

1959年开始,刘国昌先生开始自主培养工程地质研究生,这一时期招收的研究生有刘伯礼、梁武卿、闫永和与刘玉海等。刘伯礼研究方向为区域稳定与地震,毕业后在河北地震局工作; 梁武卿的研究方向为岩体力学,闫永和的为土力学,刘玉海的为区域工程地质,3人毕业后都留校任教,以解决当时急需的师资问题。刘玉海后来跟随刘先生由长春到西安地质学院,几十年一直从事教学和科研工作。

当时研究生选拔非常严格,也不是年年都招。1965年刘先生从当年毕业生中招收了两名研究生,王允鹏和李汉杰。据王允鹏教授级高工讲,当年学院所有专业共选拔了8名研究生,都是在地质部、教育部、科技部和人事部等部门备案的各学科后备人才。1967年“文革”期间,国家取消了研究生制度, 1968年他被分配到了黑龙江省地矿局,李汉杰分到了新疆石油学院。1978年国家恢复研究生招生,李汉杰再次考上了刘先生的研究生,同时考上的还有1965年毕业的姜贵州和1967年毕业的杜东菊。李汉杰毕业后回到新疆石油学院,姜贵州分到大庆石油学院,杜东菊分配到了天津城建学院。

1981年末,刘国昌先生调往西安地质学院,任副院长。他为初建的西安地质学院制定了完善的教学和科研计划,将西安地院很快由一个中专转变为大学。一批他曾经培养的学生追随他来到西安,其中有杨成田、孙建中、刘玉海、李汉杰等,为新生的西安地质学院水文地质工程地质系带来了活力,为其后的发展打下了坚实的基础。刘国昌先生在西安地质学院,继续培养硕士生,共指导4届8名硕士生。1984年,在刘先生的组织下,西安地质学院获批我国首批水文地质工程地质博士点, 1985年开始招收博士生。自1985年到1992年,刘国昌先生共指导博士生4届8人。首届博士有天津城市建设大学原校长杜东菊教授,中国国际工程咨询公司的谭以安高级工程师(图 8)。其后有陕西省地震局的冯希杰研究员,清华大学的王恩志教授,上海交通大学的仵彦卿教授等。

图 8 刘国昌先生与首届博士生杜东菊(中)和谭以安Fig. 8 Prof. Liu Guochang and his first Ph. D students Du Dongju(middle) and Tan Yi’an

在博士生培养方式上,他保持了和B.H. 诺沃日洛夫教授共同指导研究生的模式,组织了多人指导小组,博采众长,集体指导。这种指导模式对当今博士生的培养仍具有借鉴意义。他还注重结合工程建设项目选题,以解决实际问题为导向,这一指导方针影响到数代人,至今被弟子们传承。他的弟子在区域稳定工程地质、水文地质、水资源、水土保持、环境工程地质、地质灾害、地下工程、黄土工程地质和土力学等工程地质分支领域取得了丰硕成果,为推进我国工程地质学的发展做出了卓著贡献。

刘国昌先生从事教育工作40余年,是当之无愧的我国工程地质教育事业一代宗师,他的教育理念深刻影响了一代又一代的工程地质人,是工程地质教育的宝贵遗产。

2.3 国家建设的贡献——矿产资源开发的先行者,国家重大工程建设的践行者

刘国昌先生是我国工地质学理论的奠基人之一,也是矿产地质与重大工程建设的践行者。从大学毕业到解放初期,一直在野外一线从事找矿工作,辗转华南、华北、华东和东北地区,为我国在民族危难时期的探矿事业做出了卓越贡献,也为这些地区地层划分、构造运动、岩浆活动历史及成矿作用的研究开展了卓有成效的研究,被誉为当时地质界“四大金刚”的一员,十多年间发表地质矿产论文20余篇,所著地质矿产调研报告为我国地质科学的重要文献资料,至今仍显示其实用和科学价值。中华人民共和国成立后的1950年,进入大兴安岭中段调查地质矿产,有许多新的发现,成绩显著(谭周地, 1992)。他命名的“桐湾运动”(1945)和“鲁中运动”(1950)被地学界所公认(房佩贤, 1992)。早年从事地质工作的经历,为他开拓新中国工程地质事业奠定了基础。正如曲永新等(1992)所言:“从刘国昌教授的身上我们深深地感到他之所以能够成为一位公认的杰出工程地质学家,首先是因为他是一位著名的地质学家。他有深厚的地质功底,在解决工程地质问题时,能把地质学上的基础知识与工程地质问题的理论与实践高度融合,正是这种融合才造就了他在工程地质理论和我国工程建设中的巨大贡献。”

1951年后,先生投身工程地质教育事业的同时,出于对新中国建设的满腔热情,始终坚持科研和教学面向国民经济建设,承担了诸多国家重大工程攻关项目,解决了国家急需解决的工程地质问题。1951年,初到东北的先生就带领学生到本溪煤田调查,为煤田解决太子河是否存在断层错断煤层的问题。经认真调查后,先生否定了断层存在,为煤田扩大开采提供了依据(杨成田, 1992)。50年代初至70年代,先生指导完成了黄河三门峡水库库区 1︰5万水文地质工程地质测绘,松嫩平原、江汉平原 1︰20万水文地质工程地质区测; 松辽运河规划选线、汉江南水北调工程规划选线。在此基础上,指导了东北松花江、辽河及鸭绿江水系白山水电站、葠窝水库、观音阁水库、桓仁水电站、太平哨水电站、云峯水电站,黄河上的刘家峡水电站、三门峡水库、万家寨水库,长江葛洲坝工程、三峡工程及淮河水系的一系列水库工程地质勘察。

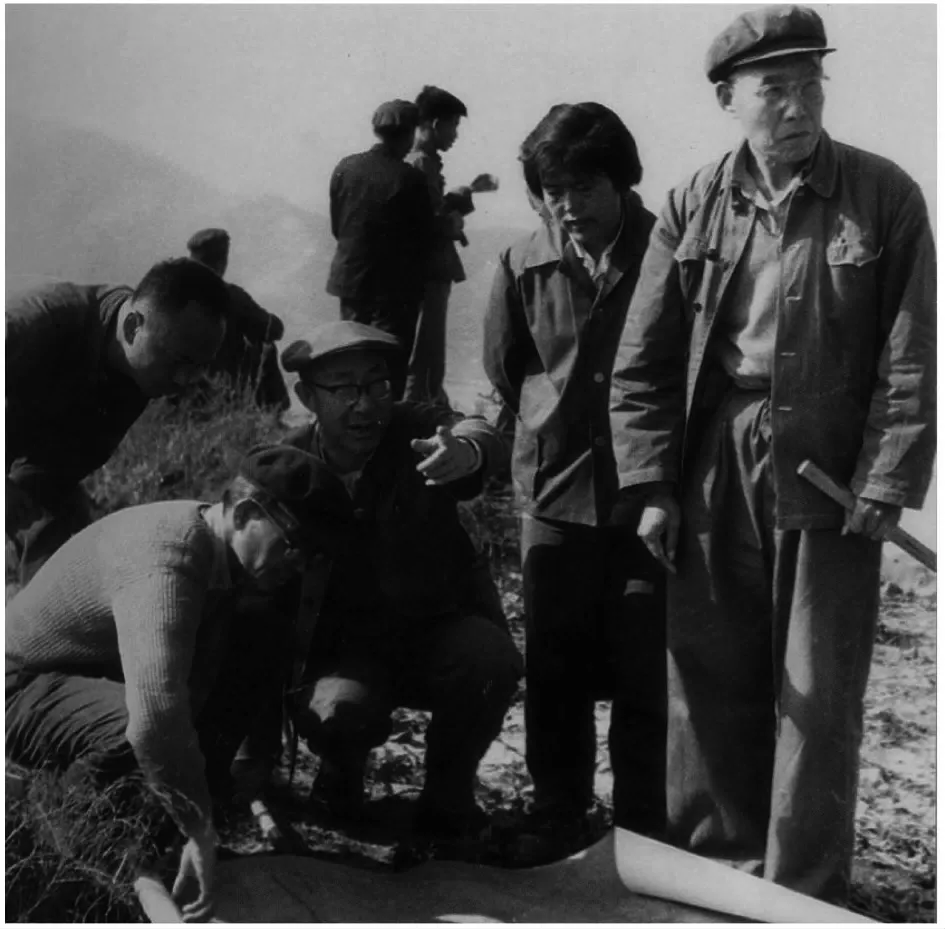

三峡大坝是我国建设的集发电、防洪、航运等功能的综合水利工程,自20世纪50年代,刘国昌先生参与了多项三峡工程的科技攻关,曾对南津关、石牌、三斗坪、太平溪等坝址进行考察,亲自参与了历次三峡工程重大论证会议,为三斗坪坝址最后的选择做出了系统的地质论证。据长江委综合勘测局陈德基大师回忆: 1956年初夏,刘老师亲临南津关坝区指导毕业生实习和检查工作; 60年代三峡科研大发展时期,多次参加三峡科研讨论会; 1970年葛洲坝工程开始上马施工时,刘老师参加长办主办的《葛洲坝工程地质地基讨论会》,在会上作了两次重要讲话; 1976年长办勘测处在宜昌市举办地质力学学习班,邀请刘老师讲地质力学工程实践课,从理论到实践方面使学员受益匪浅,推动了大江上下勘测队学习地质力学热潮; 1978~1979年,刘老师和他的学生奔赴三峡外围的鄂西大山,对三峡工程的区域稳定问题开展了野外调查研究工作; 1979年刘老师参加了三峡工程选坝预备会议,并对三斗坪及太平溪两坝址进行了现场考察(图 9)。

图 9 刘国昌先生在长江三峡工程三斗坪坝址考察, 左二为曹炳兰教授(王清教授提供)Fig. 9 Prof. Liu Guochang investigated the Sandouping dam site of The Three Gorges Project on the Yangzi River, the second from left is Prof. Cao Binglan(provided by Prof. Wang Qing)

刘国昌先生还应邀指导了铁路成昆线、襄渝线、太西线、太焦线、京通线、京原线、京秦线及大秦线等地质复杂地段的选线与勘察。据铁道第三勘察设计院叶宗荣高级工程师等回忆:太西线吕梁山地层构造问题,太焦线滑坡群问题、京通线桃山隧道地下水和潮河关陡坡稳定性问题、红旗隧道选线问题及京秦线青龙河高烈度地震区大桥选址问题都是在刘老师深入现场,亲自指导下完成的。如1967年京通铁路越岭地段红旗隧道勘测选线中,刘老师带领20多名师生与三院技术人员一起进行了36km2的 1︰50,000的大面积区域地质测绘,查明了区域断层位置及侏罗系砂砾岩、凝灰岩等组成的构造盆地。在他的指导下,布置了钻探和抽水试验,查明了构造盆地的埋深和水文地质条件,提出了在构造盆地下的花岗岩中通过的方案,该方案在当时与长隧道方案比较节省投资600多万元,缩短了一年工期,还改善了运营条件。又如1975年冬季京通线潮河关沿河一段陡山坡施工中发生路堑滑坡,隧道偏压变形开裂,经先生调查发现沿线山坡存在顺层蠕动现象,提出了改线往山里靠的长隧道方案,保证了铁路的安全通过。再如桃山隧道施工中,由于大量地下水涌出,被迫停工; 同时造成隧道上河水断流,导致村民饮水、灌溉中断和水库电厂停运的后果。先生亲临现场调查,查明了岩溶水受断层构造控制,根据断裂带岩溶发育的规律,提出了围幕灌浆的堵水方案,不仅止住了隧道涌水,而且保住了居民饮用、灌溉和电厂供水问题。

先生曾多次深入峰峰、开滦、淄博、焦作等国家重点开发的大型煤矿进行调查研究,解决煤炭资源开发中的岩溶水害问题,以地质力学理论为引导,建立了岩溶发育的构造网络系统理论及其对岩溶水害的控制规律。他的这一理论对我国北方石炭、二叠纪煤炭开发,对减轻奥陶纪灰岩的岩溶水害起到了重要的指导作用。

1982年夏季,先生亲赴甘肃金川矿区,深入400m深的井下(图 10),考察高地应力下的矿山开采问题,对矿山建设提出了宝贵的意见。

图 10 1982 年刘国昌先生在金川矿区考察(王清教授提供)Fig. 10 Prof. Liu Guochang investigated the Jinchuan Nickel Mine in 1982(provided by Prof. Wang Qing)

刘国昌先生还一直关注城市环境工程地质的研究,参与了包头、大连、抚顺、长春、西安、延安、上海、秦皇岛等城市的工程地质勘查工作,开展了西安市地裂缝、大同市地裂缝、上海和天津地面沉降、秦皇岛市活动断裂和区域稳定性的研究,为城市发展建设解决了一系列地质环境问题。1987年75岁高龄的刘国昌先生前往秦皇岛市进行野外考察,指导和检查博士生的研究工作,图 11为刘先生在现场耐心仔细观察活动断裂的性质(杜东菊等, 1992)。

图 11 1987年刘国昌先生在秦皇岛观察鸽子窝断裂面Fig. 11 Prof. Liu Guochang observed the slicken-side of Geziwo active fault in Qinhuangdao City in 1987

刘国昌先生求真务实、艰苦朴实的工作作风,深受工程建设部门的欢迎和好评,解决了大量重大工程规划选址、选线和工程设计、施工中的疑难地质问题,对国家工程建设做出了卓越贡献。

3 精神永存

先生亲历民族危亡的艰难岁月,从血脉里就渗透着民族大义和爱国情怀。中华人民共和国成立前夕,他已经是地质矿产领域一名很有成就的知名学者。解放初,又义无反顾地由南京的政府机构调到长春地质专科学校,甘愿做一名普通教师,创建了一个新专业和新学科。国家需要,就是他的人生目标,正是这种强大动力,促使他为国家工程地质事业贡献了全部心血。

虚心好学、慎密思考、勇于求索是刘国昌先生一贯的治学风格。在长期的教学和工程实践中,他坚持学习地质学和工程学科的新理论、新知识; 广泛学习环境科学等新兴学科的理论与方法,一生都在孜孜不倦的学习中,先生谦虚好学的精神是他留给我们的宝贵遗产。

重视实践、细心观察、不辞劳苦是刘国昌先生一贯的工作作风。他曾在战争的硝烟中为祖国找矿事业奉献了青春年华; 又为新中国建设事业奔波于大江南北,奋斗到终身,为一系列重大工程建设项目解决了疑难问题。先生求真务实、艰苦创业的精神始终激励着我们不忘初心、报效国家。

热爱教育、关怀学生、诲人不倦是刘国昌先生的为师之道。为了尽快给新中国培养出急需的工程地质人才,创业初期,身兼系主任的刘国昌先生,边授课边亲自带领同学们奔波于各个工程现场实习。不仅关心学生的学业进步,也关怀他们的身心健康。学生们把他看成是一位尊敬的长者,受教于先生的人都对他怀有很深的感情。

胸怀坦荡、诚恳待人、精诚协作是刘国昌先生的高贵品格。我们跟随刘先生从事教学科研与重大工程建设的勘察论证,深深感受到先生对同行专家的谦虚诚恳、热情友好和相互尊重。他与工程地质学家谷德振、姜达权、胡海涛、戴广秀,孙殿卿、贾福海、陈梦熊、张咸恭、张宗祜等都有很深友谊,应该说这是我国工程地质界的优良风气,为新一代学者树立了榜样。

刘先生留给我们的这些宝贵精神财富,学生将永远继承和传承下去,为新时代中华民族的伟大复兴继续培养人才、不断奉献!

致 谢

长安大学地质工程与测绘学院地质工程系沈伟博士和李萍教授做了细致的资料整理和编辑,吉林大学王清教授提供了部分照片,同济大学汪发武教授审校了最终稿,在此致谢!