从岩土体原位检测、探测、监测到感知*

施 斌 朱鸿鹄 张 丹 程 刚②

(①南京大学地球科学与工程学院, 南京 210023, 中国) (②华北科技学院计算机学院, 北京 101601, 中国)

0 引 言

今年是刘国昌先生诞辰110周年,他创立的区域稳定工程地质理论为我国重大工程的区域稳定性评价奠定了重要的理论基础。翻开刘先生1983年撰写的《区域稳定工程地质》一书,一个鲜明的特色就是作者从工程地质观点出发,采用地质力学的原理来综合研究区域稳定性的问题,强调地质与力学的结合。非常凑巧的是,前段时间我们团队部分成员一起重温了R. E. Goodman撰写的《Karl Terzaghi: The Engineer as Artist》一书,该书于2020年已由朱合华和史培新翻译为中译本,取名为《工程艺术大师:卡尔·太沙基》。将太沙基称为工程艺术大师,我们认为非常贴切,点出了岩土工程学的本质特点。作为土力学之父的太沙基,十分强调力学与工程地质的结合。他认为:土力学或岩体力学中未解决的大部分问题,与其依靠理论研究或室内试验来解决,还不如在野外现场通过坚强而精细的观察与调查获得解决。从上述二位大家的论著中,可见无论是研究区域稳定工程地质,还是岩土力学,只有将力学与工程地质学密切结合,才能真正解决岩土工程和地质工程问题; 同时,他们都强调了野外和原位观测的重要性,它是推动工程地质、岩土力学和岩土工程学科发展的基础性工作。

有感于这二位大家的学术思想,我们撰写这篇文章,简要回顾了岩土体原位观测技术的演化过程,对它们进行了分类,并分析了各类别的特点与不足; 提出并阐述了岩土体多场感知的概念、内涵与特点,最后介绍了分布式光纤感测技术及其应用,以此纪念刘国昌先生对我国区域工程地质发展的贡献。

1 岩土体原位观测的重要性

无论是区域稳定工程地质研究,还是岩土力学与岩土工程稳定性研究,都与岩土体有关。区域稳定性的实质是该区域内岩土体的稳定性,而所有岩土工程的基础都坐落在岩土体上,因此岩土体的稳定性决定了岩土工程的稳定性。岩土体与土木工程中的人造结构系统如钢筋混凝土结构和钢结构不同,它是自然历史的产物,在岩石圈、大气圈、水圈和生物圈的共同作用下,经过了漫长的地质历史时期演化而来,是一个固、气、液多相体系。岩体坚硬,构造不规则; 土体松软,具有多孔和低强度等特征,它们不断地受到自然界和人类工程活动的多场作用和影响。岩土体一般规模大、深度深; 结构界面复杂、空间变异性大; 多场作用,影响因素混杂。岩土体作为一个有机组成的自然体,它的体积大小是一个相对概念。作为各类基础工程和人类活动的载体,岩土体甚至没有明确的边界,它的边界常常根据地貌、地质条件和力学性质等因素,人为进行确定。因此,岩土体的上述特点,使得人们几乎不可能在实验室中开展岩土体的原型试验,没有一个实验室能容纳一个完整的滑坡,也几乎无法复制岩土体复杂的原状结构与构造特征。因此,要精准获取岩土体在多场作用下的演化信息,唯一的途径就是加强岩土体的原位观测。

原位观测的重要性还体现在其观测数据的真实性。如果观测手段可靠准确,那么所获得的观测数据和结果具有岩土体的本征性,而在实验室中通过岩土模型试验获得的观测数据,可以用来揭示岩土体的某些变化规律,但一般不能直接用来评价原位岩土体的稳定性和破坏过程。因此,岩土体原位观测数据的获取直接关系到人们对岩土体强度与稳定性评价和灾害成因机理认知的准确性。

原位观测也是防治地质灾害、解决岩土工程问题的关键一环。目前,防灾减灾的途径主要有两条:一条是灾害风险控制,即通过对地质灾害和岩土工程目标区的工程地质条件分析、分区和风险评价,采取各种地质灾害防治和岩土工程措施,防患于未然,预防各类地质灾害和岩土工程问题的发生; 另一条是临灾预警预报,即通过各种监测手段,对一些具体的地质灾害(如滑坡和泥石流等)及岩土工程问题(如基坑失稳等)进行临灾预警,疏散人群,转移财产,并采取相应的防治措施,以减少损失。显然,在上述两条途径中,始终都离不开岩土体原位观测这一基础性工作。

事实上,岩土体的原位观测一直受到工程地质、岩土力学与岩土工程界的高度重视,但由于岩土体组成、结构和构造的高度复杂性、随机性和隐蔽性,以及在多场作用下变化的多样性,目前原位观测技术在时间和空间上尚无法完全覆盖岩土体内部错综复杂的物质界面、状态界面和运动界面的定位与动态观测,而这些界面控制着岩土体的稳定性。因此,发展岩土体多场原位观测技术,创新地质与岩土工程观测范式,势在必行!

2 岩土体原位观测技术的演进

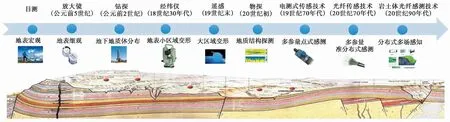

根据一些资料,作者简要地总结了岩土体原位观测技术的演化历史,见图 1。据《史记 · 夏本纪》记载,早在4000多年前,大禹采用了“准”、“绳”、“规”、“矩”等一些最古老的工具治理洪水,开展了有历史记录以来最早的大地测量工作。相对于目测方法,工具的应用使岩土体的观测更加客观、准确。公元前5世纪有了关于放大镜的记载(Kriss et al., 1998),后来放大镜作为地质工作者的“三大件”之一,用于岩土体细观结构的野外观察和岩性的现场鉴别。之后,相继出现了放大倍率更高的光学显微镜、电子显微镜等,实现了对岩土体在微观尺度下的精细观测。1608年,荷兰出现了最早的望远镜。望远镜的发明推动了光学测量仪器(如光学水准仪、经纬仪)的发展和广泛使用,成为大地测量工作中的重要工具,为研究地球的形状和大小以及精准确定地面(包含空中、地下和水下)点空间位置、观测岩土体的时空变化提供了科学技术手段(张正禄, 2005)。1947年,第一台光电测距仪在瑞典诞生,从此,世界进入了电子大地测量时代,大大提高了岩土体测量精度和自动化程度。

图 1 岩土体原位观测技术的演化之路Fig. 1 Evolution of in-situ observation technology of rock-and-soil

对深部岩土体的观测应归功于钻探技术的发展。钻探技术始于我国秦代(公元前255年)四川自贡,当时主要是为了解决喝水和吃盐的问题,到1835年我国的钻探技术已非常先进,钻成了世界上第一口深超千米的天然气卤水井,而且对西方勘探与开发石油天然气起到了启迪促进作用(刘广志, 1998)。利用钻孔可以对地球深部岩土体进行取样、观察、测试和试验工作,钻探技术成为了解地球深部物质与结构,解决矿产资源安全高效利用的重要技术手段。同时,也应注意到,钻孔本身也是一类非常宝贵的观测资源,通过在钻孔内安装各类观测仪器,可以实现对深部岩土体的长期观测。虽然钻探技术发展迅速,但万米以上钻孔的技术难度依然很大,受钻探造价的制约,钻孔的密度也不会很大。可见,钻探技术难以满足对岩土体更深、更大范围的观测要求。

地球物理勘探简称物探,它是指通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件,反演岩土体的分布、特征和变化过程,实现对岩土体在更深、更大尺度上的观测。物探兼有勘探与试验两种功能,与钻探相比,具有设备轻便、成本低、效率高、工作空间广等优点,但由于地球物理场固有的等效性,观测数据的离散性和有限性,以及观测场包含的误差和其他场源的影响,导致了地球物理反演结果具有多解性,通常需要钻探数据加以验证。此外,物探方法的空间分辨率不高,在解决岩土体空间分布及时间变化高精度探测方面仍存在不足。

随着人类对天空和太空探索,通过一定的观测平台,如卫星、飞机、无人机等,从空中获取大量地表信息成为可能,从而产生了一种不接触物体而感知和观测物体,并测量、分析和判定该物体或目标的性质、空间展布、类型和数量的感知技术——遥感(童庆禧等, 2018)。借助于遥感技术,可以在更大尺度,甚至是在全球尺度下对岩土体进行感测。遥感观测数据也非常丰富,包括可见光、紫外、红外,甚至更长或更短波段的电磁波。民用卫星的空间分辨率已达0.25m,时间分辨率可达秒级; 合成孔径雷达也已突破了云雾的限制,可以实现岩土体地表形变的高精度观测。我国已建成了由空、天、地3个层次观测平台组成的大气、陆地、海洋高分辨率先进对地观测体系(李德仁, 2013)。由于电磁波的穿透能力弱,目前遥感技术还难以对深部岩土体进行有效的观测。

传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成(中华人民共和国国家标准编写组,2005)。1870年前后,人类进入了电气自动化时代,电测式传感技术得到飞速的发展,如今,集成化、多功能化、网络化、智能化的传感技术已遍布社会各个角落。通过在岩土体中安装各类传感器,可以对岩土体物理、力学状态的时空变化进行观测或连续监测,从而对岩土体的灾变过程、劣化程度进行准确的评估,预测各类工程灾害发生的可能性,以降低工程事故风险、减少工程灾害损失,其中: 20世纪70年代出现的光纤传感器相对于电测式传感器,具有灵敏度高、体积小、耐高温、防水、防潮、抗电磁干扰,可以远距离传输,易于实现分布式测量等特点,成为解决复杂条件下深部岩土体观测的极具发展潜力的新技术(施斌等, 2019)。

除了上述原位观测技术外,地质体中物质组成和化学成分的原位检测与监测技术也在不断发展,如常规地球化学方法、深穿透技术等。这些方法是利用地球化学的原理,研究一定区域内甚至全球范围内,包括岩石、土壤、水系沉积物、地表水、植物及空气中元素的分布情况,找出它们的地球化学规律,用于各类矿产资源的勘查(谢学锦, 2002)。

从上述岩土体原位观测技术(Observation)演化过程来看,作者将岩土体原位观测技术大致分为5类:第1类是测量(Survey)技术,如水准仪、经纬仪等; 第2类是遥测(Remote sensing)技术,如遥感、航测等; 第3类是检测(Testing)技术,如现场测试等; 第4类是探测(Exploration)技术,如钻探和物探等; 第5类是监测(Monitoring)技术,如深部测斜、静力水准技术等。其中前两类技术主要属于岩土体表面或浅表面的观测,后3类可深入岩土体内部进行观测。

从所获得的观测数据时空连续性来看,目前这些技术还存在以下4个方面的不足:(1)时空都不连续,如常规测量技术; (2)时间不连续、空间连续,如探测和检测技术; (3)时间连续、空间不连续,如点式类监测技术; (4)难以获取岩土体深部的变化信息,如遥测技术。岩土体原位观测技术的上述不足,阻碍了相关学科的发展,也是各种地质灾害和岩土工程问题难以准确风险评价和预测预警的技术瓶颈。因此,发展岩土体时空连续的原位观测技术,以满足地质与岩土工程灾害预测预警的要求,是防治地质灾害,确保岩土工程安全,推动学科发展的必由之路。

3 岩土体多场感知

针对现有岩土体原位观测技术的上述不足, 2017年,施斌基于对人体感知神经的认识,在长期研究岩土体光纤感测技术的基础上,提出了大地感知系统与大地感知工程的构想(施斌,2017)。

大地是指对人类活动直接产生影响的地球表层圈,它包括人类赖以生存的地质环境以及在这个环境中建造的各类地质与岩土工程。这里指的大地不是一个空洞的概念,它是由具有一定结构和构造的岩土体组成,并受地球内外动力和人类工程活动影响,在应力场、渗流场、温度场、化学场等多场作用下发生各种物理与化学变化,它们的稳定性直接关系到各类基础工程的安全和运行。因此,大地多场感知也就是岩土体的多场感知。

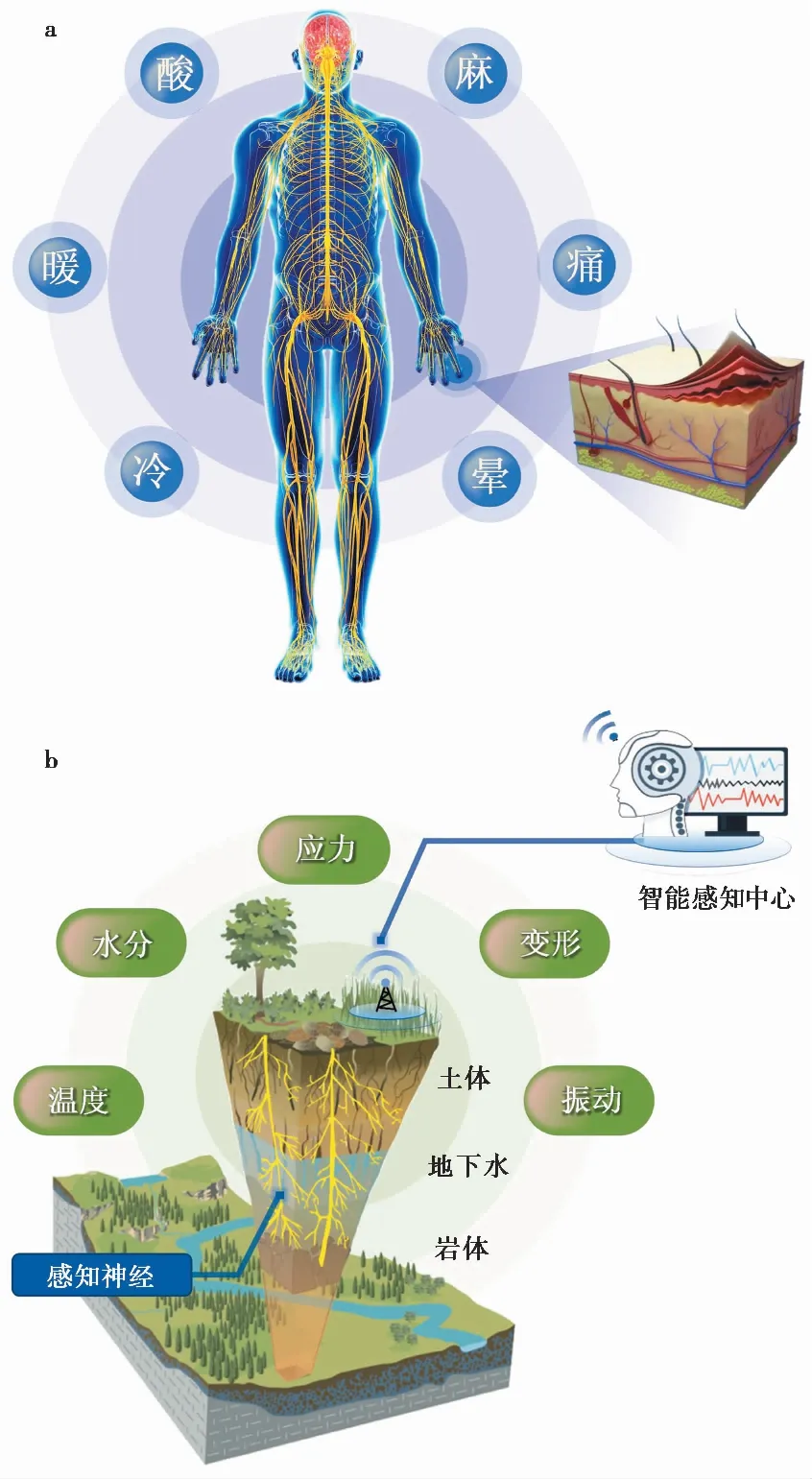

所谓“感知”,对于人体而言,指的是人的意识对内外界信息的觉察、感觉、注意、知觉的一系列过程,可分为“感”和“知”两个层次(图 2a)。前者指对信息(各类刺激信号)的接收,反映感知主体与环境客体的存在关系; 后者是信息解读与破译,使得内心获得各种感觉(主观反映,如酸、疼、痒、晕、冷、热等)。人体感知所依赖的是分布于全身的神经系统,它们纤细、柔韧、敏感,其基本活动方式是反射,即对内、外环境的各类刺激做出实时的、全方位的反应,因此,感知的最大特点是时空连续性。

与人体感知功能比照,由于岩土体本身不存在所谓的感知神经,因此,人类必须给它安装神经系统,以感知岩土体的应力、应变、温度、水分、渗流、位移、振动、化学等多场多参量数据的时空连续变化,实现地质与岩土工程灾害的风险评价与临灾的预警预报。它与岩土体常规检测、探测和监测的最大不同点是感知数据的时空连续性,以实现犹如人体一样的感知功能,这是岩土体原位观测的最高境界。显然,要实现岩土体多场感知不是一件容易的事,其难度甚至超越机器人完全替代人的难度,但这并不妨碍人们向研发智能化更加强大的机器人和岩土体多场感知系统目标的前进步伐,因为人类总是通过不断的理论创新和技术发明去逼近这些目标,而这一逼近的过程也是推动学科发展和工程应用的前进过程。

图 2 人体感知神经与岩土体感知神经示意图Fig. 2 Schematic illustration of sensing nerves of human body and rock-and-soil materials a. 人体感知神经; b. 岩土体感知神经

从感知技术的角度,构成一个岩土体多场感知系统(图 2b),必须具备相应的感知神经网络(神经)、信号调制解调技术(大脑)和数据分析感知系统(身体),其中岩土体感知神经最为重要,因为它是获取岩土体多场信息的媒介。感知神经是一个宽泛的概念,成为感知神经的传感基元可以是传感探头、线、带、面和体等,但是,只有当传感基元数量达到岩土体多场感知所需的密度要求,形成一定规模的传感阵列时,才能称为感知神经网络。由于岩土体结构复杂、存在大量的不连续面,赋存环境又恶劣,故一个完备的岩土体多场感知系统必须满足分布式、大范围、实时性、准确性和鲁棒性5个要求(施斌, 2017),并且能够充分感知岩土体内部各种目标要素在多场作用下的演变过程。因此,要实现岩土体多场感知,必须广集相关学科先进的光电感测新技术和新方法,并结合人工智能、大数据、BIM等手段,开创岩土体多场感知新范式,以实现防灾减灾的国家目标。

4 分布式光纤感测技术与应用

2000年以来,分布式光纤感测技术因其独特的性能和优点,在地质与岩土工程防灾减灾领域得到了快速的发展,成为构建岩土体感知系统的重要手段。这类技术是20世纪80年代伴随着光导纤维及光纤通信技术的发展而迅速发展起来的一种以光为载体,光纤为媒介,感知和传输外界信号(被测量)的新型传感技术。光纤感测技术具有分布式、长距离、无源、耐久性好、抗干扰性强、易组网等优点,已成为分布式监测的首选技术,也是新一代监测技术发展的重要方向,十分适合岩土体感知系统的构建。

图 3 分布式光纤感测技术示意图Fig. 3 Schematic of distributed fiber optic sensing(DFOS) technology

所谓分布式感测,是指利用相关的感测技术获得被测量在空间和时间上的连续分布信息,而实现分布式感测的重要手段就是分布式光纤感测技术(Distributed Fiber Optic Sensing, DFOS),见图 3。DFOS利用光纤几何上的一维特性,把被测参量作为光纤长度位置的函数,感测被测参量沿光纤经过位置的连续分布情况。将传感光纤按照一定拓扑结构布置成一维、二维或三维网络,就像在“死”的岩土体与工程结构体中植上了能感知的神经网络,感知被测对象相关参量在长度、平面和立体上的变化规律。目前DFOS主要有用于温度分布观测的拉曼温度感测技术(DTS)、用于应变分布观测的布里渊应变感测技术(DSS)和用于振动观测的瑞利声波感测技术(DAS),简称3Ds。此外,准分布式的布拉格光纤光栅感测技术(FBG),特别是近年来快速发展起来的弱光栅感测技术(UWFBG)也得到了快速发展。

将特制的传感光纤通过合理的布设工艺植入岩土体,即可使其成为大地的感知神经网络,原位感知多场信息变化,赋予岩土体“生命”,为掌握岩土体灾变的发生和发展规律、提高防灾减灾水平提供技术支撑。为了实现这一目标,必须攻克从岩土体光纤感知神经、数据采集到分析与预警3个方面的技术瓶颈,其中多场感知神经的研发最为关键,必须满足坚韧、敏感、多参量、多量程、高精度的感知要求。让作者欣慰的是,最近十余年间,这些技术瓶颈正在不断被攻克,岩土体多场光纤感知系统在崩塌(李晓赫等, 2018)、滑坡(孙义杰等, 2013; Zhang et al.,2017a, 2017b;Zhang et al.,2018a,2018b, 2021; Han et al.,2021a, 2021b)、泥石流(Chu et al.,2013; Li et al.,2021)、地面塌陷(卢毅等, 2018; 程刚等, 2022; 韦超等, 2022)、地面沉降(Wu et al.,2017;Gu et al.,2018; 施斌等, 2018; Zhang et al.,2018, 2020)和地裂缝(卢毅等, 2014;Suo et al.,2016; 张诚成等, 2019)等地质灾害防治领域,以及桩基(朴春德等, 2008; 魏广庆等, 2009; Lu et al.,2012; Zheng et al.,2021)、隧道(张丹等, 2004; 施斌等, 2005; Wang et al.,2018; Zhu et al.,2022)、管道(王德洋等, 2020; Fu et al.,2022; Li et al.,2022)、基坑(隋海波等, 2008; Han et al.,2021a)等多个地质与岩土工程领域,得到了广泛的应用,为重大工程安全监测与灾害预警做出了重要贡献。同时,在滑坡诱发机理、地面沉降预测和采煤“三带”定位等多个方向上产出了一批原创性成果(张丹等, 2015; Zhang et al.,2017a, 2017b; Sang et al.,2019; Shi et al.,2021; Cheng et al.,2022; Liang et al.,2022;Ye et al.,2022),推动了工程地质学、岩土力学和岩土工程等学科的发展。

目前,岩土体多场分布式光纤感知技术已成为各国竞相研发的尖端技术。未来,应用暗光纤感知各类基础工程与设施的场地稳定性是岩土体多场光纤感知研究的一个十分重要的课题。通过功能性传感光缆研发,实现光纤传感技术“望”、“闻”、“问”、“切”的全方位感知功能,同时,基于大数据和AI技术,增强岩土体灾变事件的光纤认知功能,是岩土体灾变多场光纤感知技术的发展方向,最终实现大地感知与智慧控灾。

5 结 论

岩土体原位观测是推动工程地质、岩土力学和岩土工程学科发展不可或缺的关键一环。由于岩土体的自然属性,其内部组成、结构和构造表现出高度复杂性、随机性和隐蔽性,以及在多场作用下变化的多样性,因此,目前的原位观测技术由于存在时间和空间上的观测不连续性,还无法满足地质与岩土工程灾害风险评估和预测预警的要求。本文在阐述了岩土体原位观测重要性的基础上,从岩土体原位观测技术测量、遥测、检测、探测和监测的历史演化过程出发,进一步阐述了岩土体多场感知的概念、技术与特点,认为时空连续的岩土体感知技术是地质与岩土工程原位观测的一个新范式,是岩土体原位观测的最高境界,而分布式光纤感测技术是实现岩土体多场感知的重要手段。

我们相信,随着信息技术和传感技术的迅猛发展,岩土体多场感知技术必将更加丰富和多样,使得大地感知系统更加完善和提升,为防治地质灾害,确保岩土工程安全,实现社会可持续发展保驾护航。

致 谢感谢博士生孙梦雅在论文成稿过程中做了大量工作。