经济权力差距与贸易自由度的关系探讨

沈 洁 张可云

(1.国际关系学院 经济金融学院,北京 100091; 2.中国人民大学 应用经济学院,北京 100872)

提要: 在世界百年未有之大变局的背景下,中美关系已转向战略竞争。以此为基点,通过量化中美之间的不对称相互依赖关系,揭示中美贸易摩擦背后的经济相对权力转化过程对两国贸易秩序的影响。选取APEC成员作为样本,基于2010—2019年各经济体间双边经贸数据开展实证分析,运用Hausman-Taylor估计方法和面板probit模型探讨经济权力差距与贸易自由度之间是否存在“U”形关系。研究结果显示,经济权力差距与贸易自由化程度之间的确存在较为显著地“U”形相关关系,两国权力十分相近或相差甚远时都有利于促进贸易。不对称依赖关系形成的经济权力差距对于贸易自由秩序的影响颇为关键,且基于脆弱性依赖形成的经济权力影响更为深远。两国经济总量越大,政府治理水平越高,双边贸易往来越自由开放。当人均GDP差距拉大时,双边贸易趋向自由化,侧面体现了APEC成员之间贸易模式仍以产业间贸易为主,也体现了不同成员之间的产业互补格局;相反,制度距离增加时,双边贸易则趋向于保护主义,符合双边治理水平差距越大、贸易往来越困难的预期。相同的语言文字作为一种社会文化的表现形式可能对经贸关系的构建和延续发挥着重要影响。

一、问题的提出

特朗普就任美国总统期间,美国政府以“美国优先”为原则,实施了一系列贸易保护措施,包括抛弃奥巴马引以为傲的“政治遗产”《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)等多边政治经济协定,提出对《北美自由贸易协定》(NAFTA)进行重新谈判,以及质疑世界贸易组织(WTO)的制度设计不合理等等。2018年,美国主动挑起与中国的贸易摩擦,对大量中国出口商品加征关税,导致中美双边贸易额在2019年出现大幅下滑。拜登执政以来,基本延续了特朗普对华强硬的政策导向,针对中国制定了一系列立法举措,包括2021年6月8日投票表决通过的“美国创新与竞争法案”,都对中美关系形成了多维度、全方位的冲击。

不少学者就中美贸易摩擦背后的原因进行了深入探讨,如诺贝尔经济学奖获得者Stiglitz[1]认为,“美国式全球化”背后隐藏的国际秩序问题开始初露端倪;范黎波和施屹舟[2]的研究指出,由于发达国家内部各阶层间收益分配不均、收入差距扩大,导致中下阶层正合力阻挠全球化进程,特朗普一定程度上代表了这部分群体的利益所在;此外,另有观点认为当前全球范围内贸易自由化程度的下降反映了美国作为霸权国家的相对实力正在衰落,因为要维持开放的国际经济体系这一公共品,需要霸权国付诸成本,而竞争者的出现“偷走”了自由市场带来的大量经济收益,成本收益的相对变化进而转化为国家权力的来源,对霸权国地位形成挑战[3]。

早在1984年,Stein通过比较英国、美国霸权形成和衰落的过程认为,霸权国与自由的国际经济秩序之间存在一种“霸权困境”:霸权国需要在追求绝对获益与相对获益间进行权衡取舍,选择前者可能导致竞争者“后来居上”,选择后者则有损于国际秩序趋向于“重商主义”而非“自由化”[4]。这一观点也基本代表了新自由主义学派和新现实主义的两种主张,即追求共同利益的增加[5]抑或是关心当事双方间的利益分配[6]。从理论层面来说,不对称性相互依赖关系的增强是会产生自由主义者所期望的良性影响,还是如现实主义者告诫我们的,做好可能爆发冲突的准备才是应对瞬息变化的战略形势的明智之举。由此可见,国际政治经济学者对于权力差距与自由经济秩序之间的相关关系始终没有得到较为统一的结论,类似的争论也持续到了区域层面的研究中。

1983年,Lawson研究考察了阿拉伯半岛三个港口贸易城市的商业关系,发现地区间竞争关系加剧时贸易更活跃[7]。Crone对亚太地区经济合作进程和美国霸权关系的研究表明,美国权力的介入总体上促进了亚太地区经济合作的进展[8]。Mansfield的研究体现了一种折中,即权力集中和自由贸易之间呈现出一种“U”形关系:在权力非常集中或极其分散时,国际贸易的体系更为开放[9]。霸权稳定论中所指的单一霸权国家维护自由国际经济秩序的情形只是连续谱系中的一个极端,而新自由主义者预言的“霸权之后”小集团合作提供国际机制的领导模式则是另一个极端。钟飞腾在梳理前人研究的基础上认为,尽管霸权国和自由国际经济关系之间的因果关系并不一定成立,但是从经验上看两者的吻合程度很高[10]。

虽然在理论层面积累的成果颇丰,单独研究国家权力消长和市场(包括贸易、资本、金融等多个层面)开放度或自由度的文献数量也相当可观①,但在新兴大国经济不断成长、国家间相对经济权力不断变化的背景下,探讨权力差距的变化是否会对双边市场秩序产生影响的经验分析相对较少。笔者选择APEC成员作为研究样本,通过测度每对国家(地区)间存在的不对称相互依赖关系衡量经济权力差距,以此为基础重新探讨当代世界经济政治格局下权力集中与贸易自由化之间是否仍然存在显著的“U”形关系。

二、经济权力差距:基于不对称相互依赖理论

“相互依赖(interdependence)”这一概念最早由Cooper于1968年提出[11]。Keohane与Nye则是该理论的集大成者,二人合著的《权利与相互依赖》中对相互依赖理论进行了更为完整的阐述,提出了复合相互依赖(complex interdependence)的概念,他们认为相互依赖关系的不对称程度取决于一个行为主体对另一方依赖的敏感性和脆弱性[12]。其中,敏感性(sensitivity)是指在国内政策不发生任何改变时,国外冲击对本国造成的成本效应,反映的是直接和初始影响;脆弱性(vulnerability)是指在允许国内政策做出应对和调整时,国外冲击所导致的损失,更多体现的是一个国家的韧性和修复能力。Keohane和Nye认为,不对称的相互依赖关系是当代世界经济政治格局下构成国家权力的主要来源之一,当A国在经济上更多地依赖B国时,B国对A国的支配能力就更强,也就是B国能够利用A国的这种依赖性通过经济层面的措施改变A国的意志和决策。

本文参考杨文龙等[13]的研究测算两国间经济相互依赖的敏感性和脆弱性,计算公式如下:

Senj→i,t=(Eij,t+Iij,t)/Tj,t

(1)

式(1)中,Eij,t指t年i国出口到j国的贸易值;Iij,t指t年i国由j国进口的贸易值;Tj,t是t年j国的贸易总额;从而Senj→i,t代表t年j国对i国的敏感性依赖,该值越大,意味着j国对来自i国的冲击越敏感,相应地i国对j国的经济权力越大。

Vulj→i,t=(Eij,t+Iij,t)/Gj,t

(2)

式(2)中,Gj,t代表t年j国的GDP;Vulj→i,t为t年j国对i国的脆弱性。类似地,该值越大,说明j国对i国的贸易政策越脆弱,越难以应对与i国贸易往来受到冲击时造成的负面影响,因此i国对j国的经济权力相应越大。

显然,依据式(1)和式(2)可以计算得出i国对j国的贸易依赖程度Seni→j,t和Vuli→j,t,进而得到j国对i国的经济权力。由于不同国家间贸易总额和经济产出规模存在差异,任意一对国家之间彼此的相互依赖程度一定不同,即构成不对称相互依赖关系,本文将这种不对称性定义为经济权力的来源所在。Keohane和Nye认为,相比敏感性,脆弱性在依赖关系的形成和权力的产生过程中发挥着更重要的作用,据此将i国与j国之间经济权力差距Dpowerij,t的计算公式设定为:

Dpowerij,t=0.4×|Senj→i,t-Seni→j,t|+0.6×

|Vulj→i,t-Vuli→j,t|

(3)

三、中美贸易发展历程回顾与两国相对权力的变化

长期以来,中美贸易关系受到世界格局与政治环境的影响,始终在动荡中不断摸索前进。宋泓[14]详细梳理了中美经贸关系发展的跌宕70年,并指出第二次世界大战结束以来直至1972年尼克松总统访华后,中美经贸关系才开始进入蓬勃发展的阶段。随着1979年中美两国签署贸易关系协定,为两国经贸关系的发展奠定了法律基础,此后十年间中美双方给予对方最惠国待遇,美国放宽对华出口管制范围。但是1989年后,随着中美关系恶化,美国围绕对华贸易政策展开激烈政治斗争,这种情况一直持续到1994年。

对于美国而言,应该说1970年是打破贸易平衡的分水岭。随着欧洲和日本的迅速崛起,作为二战后唯一贸易强国的美国在1971年首次出现经常账户逆差,并在此后一路攀升。针对这种前所未有的贸易失衡现象,美国先于1974年通过《贸易改革法》取代《扩大贸易法》,首次确定各类非关税壁垒的法律地位,增设“301”条款;其后又于1988年升级“301”条款为“超级301”条款,赋予美国政府调查并解决他国对美国出口产品的贸易壁垒问题的“权利”。20世纪80年代初,美国对中国的贸易就已经处于进口大于出口的状态,但这一阶段美国的经常账户逆差主要来源于日本以及德、法等国家。20世纪80年代,美国为遏制对日贸易逆差的扩大趋势,与日方签订“广场协议”。在该协议影响下,日元大幅升值,带动“亚洲四小龙”币值上升,导致这些国家和地区的劳动密集型出口产业被迫向海外转移。中国正是把握住了这一契机,凭借丰富的劳动力资源和相对低廉的工资水平,顺利融入东亚生产网络中,并逐渐发展成为“世界工厂”。

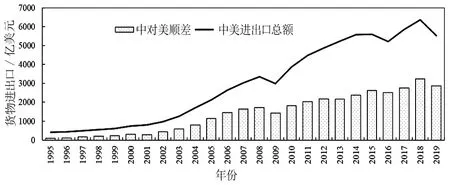

1994年以后,一方面美国对华贸易政策趋于稳定,另一方面中国业已形成区域性的生产和制造中心,此后中美货物进出口总额不断攀升,并在2018年达到了6357亿美元的历史高点(见图1)。但是贸易总额积累的过程同时也是中国对美贸易顺差扩张的过程,对比1995年的86.1亿美元,到2018年中国对美贸易顺差已高达3236.9美元,其增长速度远超两国进出口贸易总额。

图1 1995—2019年中美货物进出口情况

不过,尽管美国每年对华进口高额产品,但并不意味着中国在对美经贸关系中占据主动。中国自改革开放以来长期施行“出口导向型”经济发展方式,对于国外市场的依赖程度已经远超发达国家;相反,对美国而言,中国生产的大部分产品为劳动密集型,附加值有限,可替代性强,如失去价格优势或遭遇政策阻挠,较容易实现进口渠道的转移。因此,贸易出超或入超难以作为衡量中美经贸关系的准绳,而不对称相互依赖关系能够兼顾双边进出口情况和一国经济产出水平,可以作为有益的补充。

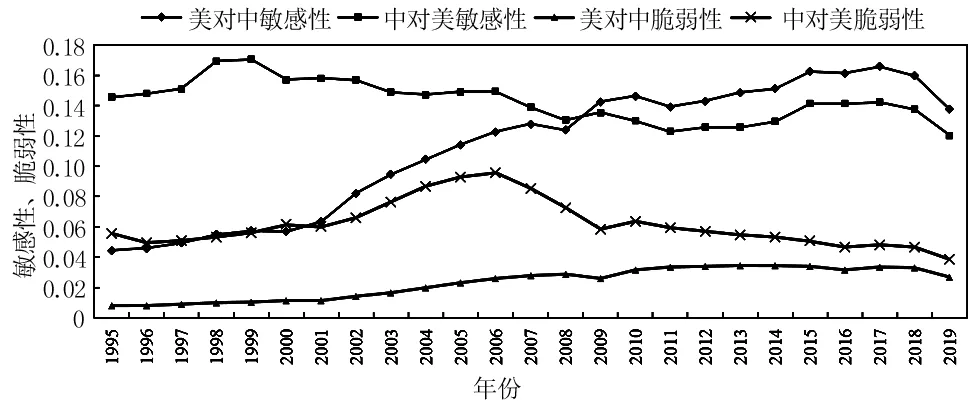

依据式(1)和式(2)计算可得中美不对称相互依赖程度。如图2所示,2008年是两国相对权力发生重要变化的关键时点。1995—2008年,美国对华贸易敏感性始终低于中国对美贸易敏感性,直至金融危机后这一趋势发生了逆转;2017年特朗普执政后,对中美正常的贸易往来造成了诸多阻碍,因此2017—2019年中美彼此间贸易敏感度均出现下滑。脆弱性方面,1995—2006年中国对美贸易脆弱性较强,证明这一阶段美国市场对于拉动中国出口而言具有重要意义;但2007—2019年间中国对美贸易脆弱性显著下降,这一转折意味着我国出口贸易对象变得更加多元化,在经贸关系中受制于美国的可能性逐步缩小。最后,不得不提的是尽管美国贸易账户上存在巨额逆差,但贸易在美国经济增长中发挥的作用相当有限,表现为美国对华贸易脆弱性较小,其指标值始终控制在0.04以内,这也是近年来美国肆无忌惮地挥舞经济制裁“大棒”的底气与根源所在。

结合图2的不对称相互依赖关系演化历程可以发现,2008年之前中国对美始终处于更加依赖的状态,美国牢牢把握着中国的出口命脉,两国间经济权力差距较大。这一时期中美市场开放程度也相对较高,尤其是加入WTO后,中国凭借人口红利优势、庞大的潜在市场、积极的招商引资政策成为全球新一轮产业转移和对外投资的热土[14]82。1995—2008年,中国货物进出口总额占世界货物贸易总额的比重由2.874%增长至8.859%,仅次于德国(8.955%),位居世界第二。

图2 中美不对称相互依赖度

但是,2007年年底金融危机爆发后,美国经济进入持续的低迷期,各种逆全球化思潮暗流涌动。2009年起,美国众议院通过了奥巴马提出的8190亿美元的经济刺激计划,明确提出“购买美国国货”条款[15]。也正是在这一关键节点,中美贸易敏感性地位发生逆转,结合中国对美贸易脆弱性依赖程度持续下降,美国对华贸易政策同步收紧,主要表现在贸易争端的进攻力度逐步强化,挑起贸易争端的节奏明显加快。这一时期,美国开始对中国出口商品采取贸易保护手段,涉及中国发展较快的新兴高科技产业,如2010年9月起,美国主张中国有义务开放银行卡电子支付服务市场并诉诸WTO争端解决机制;2012—2014年,美先后两次针对中国光伏产品实施“双反”政策,征收高达26.71%~165.04%的反倾销税以及27.64%~49.79%的反补贴税[16]。这一阶段,尽管中国在争端处理过程中采取了相对克制的态度,但也适当地运用了WTO规则在汽车、农产品等领域进行反制,两国间在战略性新兴产业、关键性原材料和高科技领域的矛盾愈加凸显,竞争日趋激烈,双边贸易自由化进程受到阻碍。

特朗普就任美国总统后,这一情况无疑变得雪上加霜。2017年4月美国贸易代表办公室发布《特别301报告》,指出中国存在大量侵权行为,并认为中国在市场准入、在华企业本土化等方面实施了歧视性政策;2018年1月,美商务部公布国家安全调查报告,建议对中国向美出口铝征收关税23.6%;2018年3月,特朗普政府要求中国将美对华贸易逆差减少1000亿美元;2018年7月起,中美先后经历几轮“你来我往”的加征关税举措。中美经贸摩擦不断升级,严重损害了中美两国经济,对全球化造成了极其不利的影响。受美国政府的单边主义贸易政策干扰,中美进出口总额在2018年后大幅减少,同时两国间相互依赖程度明显降低。但从脆弱性角度看,中国对美脆弱性依赖程度的下降速度更快,使得两国间经济权力差距反而有所缩小。针对这种情况,可以预见美国未来势必将延续遏制中国的策略,2021年6月出台的“美国创新与竞争法案”即体现了美国谋求科技霸权并对中国进行科技遏制的战略定位。

回顾中美贸易发展的历程,不难发现中美间贸易环境的改善或恶化与两国经济权力的相对差距息息相关,主要表现为经济权力差距缩小时,双边贸易自由度显著下降。2008年之前,中国对美贸易依赖度极强,而这一阶段尽管美国已经对中国存在贸易逆差,仍表现出相对宽容开放的态度,两国贸易往来逐年加深;但是到2008年以后,随着美国对华贸易敏感度反超中国,中国对美贸易脆弱性连年下跌至0.06左右,美国作为守成大国对于中国迅速崛起的焦虑已经鲜明地体现在对华贸易政策中,我们必须清醒地认识到这一点,为国际贸易环境的进一步恶化做足心理和实战准备。

四、经济权力差距如何影响贸易自由度:实证研究设计

尽管中美间的经济权力转换与贸易关系的变化过程能够一定程度上为本文的核心议题提供证据,但考虑到中美作为世界最大经济体的特殊地位,其代表性如何尚不可知,中美由合作竞争转向战略竞争的历史经验是否能够推广至全球其他双边关系,进而证明权力差距与贸易自由间的相关关系,仍需在扩大样本范围的基础上做进一步实证检验。

(一)理论探讨

基于现有文献分析,经济权利差距与贸易自由度可能存在着“U”形相关关系。换句话说,当两国间经济权力差距相当大时,贸易关系通常较为开放;当经济权力差距开始缩小时,贸易关系趋向于紧张,贸易自由度下降;可一旦双方经济权力极为接近,也就是达到势均力敌的程度时,贸易往来反而会重新开始增加。中美两国间1995—2019年的贸易发展历程符合第一至第二阶段的情况。这一规律表现在世界体系中,即权力的绝对集中或完全分散都有利于开展自由贸易,但权力分布结构处于两者之间时自由市场秩序较难维系。

除核心解释变量经济权力差距外,可能影响双边贸易自由程度的因素还有很多。首先,经济总量与经济发展水平差距是影响双边贸易关系的重要因素。Baier和Bergstrand的实证研究结果显示,两国之间经济规模越大且越接近时,贸易创造效应越明显,政府越倾向于建立FTA[17]。国内学者中,李荣林和高越采用相似的研究方法证实了经济规模、经济规模相似性与两经济体之间建立FTA的正向相关性[18]。其次,从政治角度而言,Grossman认为自由贸易形成的原因取决于国内政治环境,政府会选择能使利益集团与民众福利加权之和最大化的贸易政策[19]。Mansfield等认为国内政治制度会影响一国是否与他国达成FTA,政治越民主的国家越容易达成FTA[20]。由此可见,通常情况下,双边制度环境均较好时,贸易自由度较高;同时,双边治理水平差距较大时,会对贸易往来造成阻碍。最后,地理距离、语言文化背景、是否曾存在殖民关系、是否接壤等非经济因素也可能发挥着关键作用。根据Cyrus的研究,文化距离越远的国家,贸易量越少[21]。Melitz和Toubal对语言相似性的研究表明,语言越是相近的国家之间贸易量越多[22]。Jayathilaka和Keembiyahetti的实证研究结果认为,地理距离越近、没有共同边界的两个经济体之间建立FTA的可能性更高[23]。而曹吉云和佟家栋的研究结果显示两经济体是否接壤对两国贸易关系没有稳健的显著影响,但是有共同的官方语言能够一定程度上促进自由贸易协定的建立[24]。基于此,合理的假定地理距离越近、使用相同语言的两国之间贸易自由度更高,而是否曾存在殖民关系、是否拥有共同边界对于贸易自由的影响暂不确定。

(二)计量模型设定、变量和数据说明

根据上述文献梳理及理论探讨,本文构建以下基准计量模型:

β3GDPj,t+β4PGdifij,t+β5GIi,t+β6GIj,t+β7GIdifij,t+

β8contiij,t+β9langij,t+β10coloij,t+β11distij,t+εij,t

(4)

其中,i、j分别代表存在贸易的双边经济体,本文选择的研究样本为21个亚太经合组织(APEC)成员两两匹配形成的210个成员对。t为研究年份,研究跨度为2010—2019年。Fij,t代表被解释变量贸易自由度,Dpowerij,t为核心解释变量经济权力差距;GDPi,t和GDPj,t分别代表两个经济体的经济产出规模,GIi,t和GIj,t分别代表双边经济体的治理水平,用以反映国内制度环境;PGdifij,t体现经济发展水平差距,GIdifij,t对应制度距离;distij,t指的是经济体之间的地理距离,contiij,t、langij,t、coloij,t是一组虚拟变量,分别代表两经济体是否接壤、是否使用共同语言、是否曾存在殖民联系,是则取值为1,否则取值为0。α0为常数项,β0~β11为估计系数,εij,t为随机误差项。

具体来看,贸易自由度的衡量视角有两种,一种是贸易开放度,其基本原理是通过两国间的贸易流量反向推算贸易成本的高低,认为实际贸易额越大,贸易越开放。这种方法简单方便,数据容易获取,但其缺陷在于影响因素众多,如人口规模、自然条件等都会对贸易额造成影响[25],因此测算结果难以准确反映贸易自由度。另一种代表性观点则是将贸易自由化定义为“减少控制严格程度或取消限制措施的行动过程”[26],也就是直接从关税以及非关税壁垒的角度进行测算,政府干预程度越小,贸易自由程度越高。这种方式更加直观,但现实中的贸易干预措施十分复杂,通过计量手段来完整反映一国贸易体制的全貌较为困难。

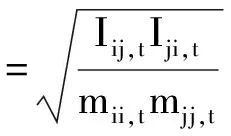

考虑到两种视角各有利弊,本文在衡量贸易自由度时分别采用两类指标,其一为参考李坤望等[27]的研究测算双边贸易自由度指标(free),利用双边贸易和生产数据获得,反映运输成本和贸易政策等天然与人为贸易壁垒,计算公式为:

(5)

其中,Iij,t指t年i地区由j地区进口的贸易值,mii,t等于i地区总产出GDPi,t减去i地区的对外总出口Ei,t。其二为区域贸易协定(RTA),通过二值虚拟变量的形式体现,当t年两经济体之间存在生效的区域贸易协定则取值为1,否则为0。区域贸易协定通常能够大幅减少两国间的贸易障碍,若两国间签订了RTA,对签约国贸易的优惠和待遇一般不低于本国和第三国。但是考虑到贸易协定只是衡量双边贸易政策的一个部分,并不能准确地对应政府干预措施的减少,因此本文只在稳健性检验部分使用RTA数据作为因变量对理论假设进行验证。RTA数据来自WTO网站区域贸易协定信息系统(RTA-IS)。

解释变量方面,通过量化贸易敏感性和脆弱性程度体现经济权力差距Dpowerij,t。GDPi,t和GDPj,t使用国内(地区)生产总值衡量,PGdifij,t为人均生产总值差额的绝对值,按2015年不变价格计算,数据来自联合国贸易和发展会议(UNCTAD)统计数据库。参照世界银行发布的世界治理指数(Worldwide Government Indicators,WGI)衡量制度环境,其中包括6个维度:话语权与问责制、政治稳定与杜绝暴力、政府效率、监管质量、法治水平和腐败控制。考虑到WGI中的6个子项间相关性较强,本文直接取其算数平均值作为各国治理水平的代理指标(GIi,t和GIj,t),此外取两国间治理指数差值的绝对值衡量双边制度距离(GIdifij,t)。distij,t、contiij,t、langij,t、coloij,t等指标数据来自法国国际经济研究中心数据库(CEPII),考虑到对外贸易涉及一国的多个地区,地理距离的测度参考Keith和Thierry[28]提供的加权距离计算公式,以两国间各城市距离与人口的加权平均值综合衡量。在进入计量回归过程之前,为避免数据量纲不同对系数回归结果产生的影响,对所有指标值进行标准化处理。

(三)实证结果分析

1.基准模型

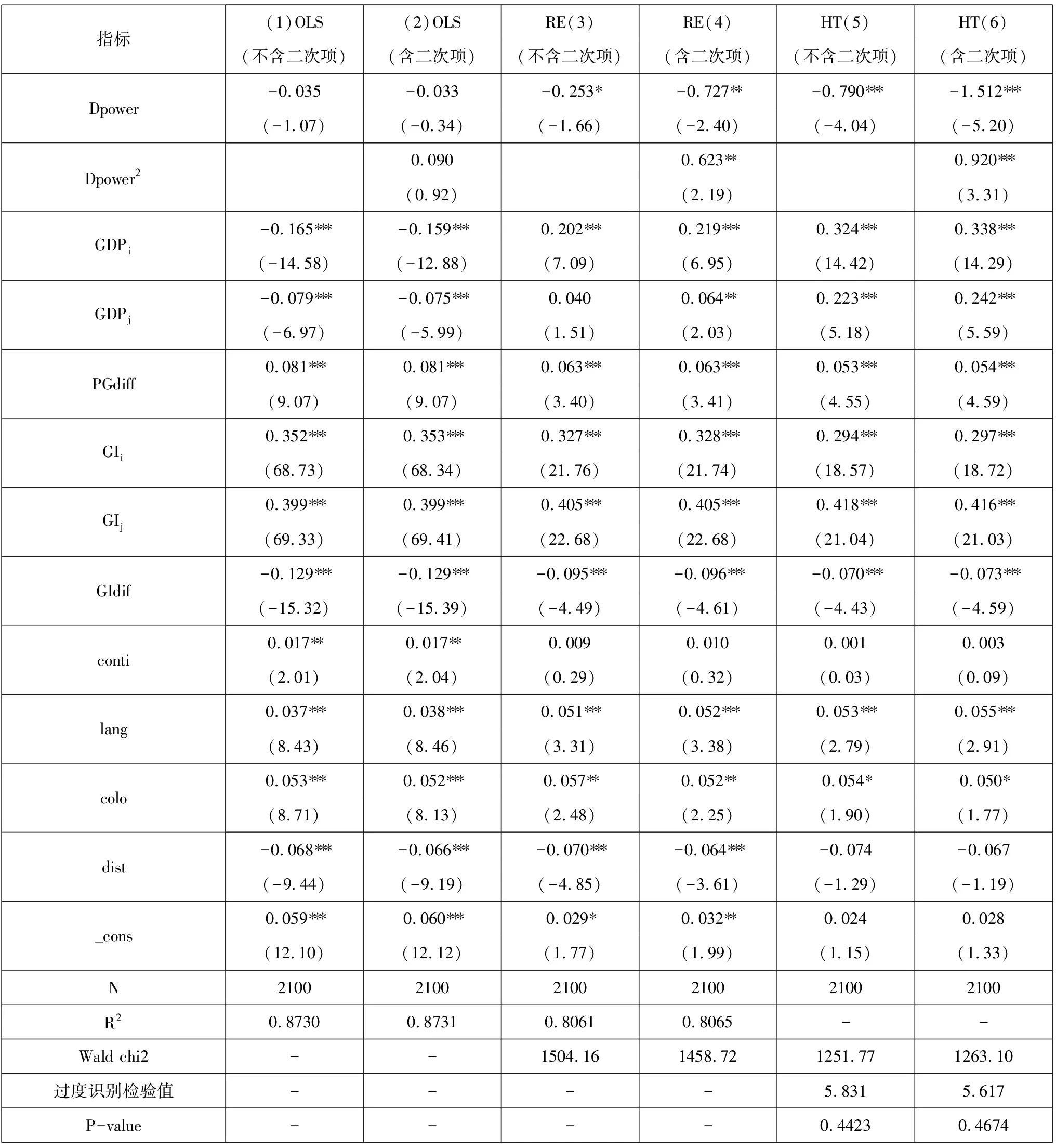

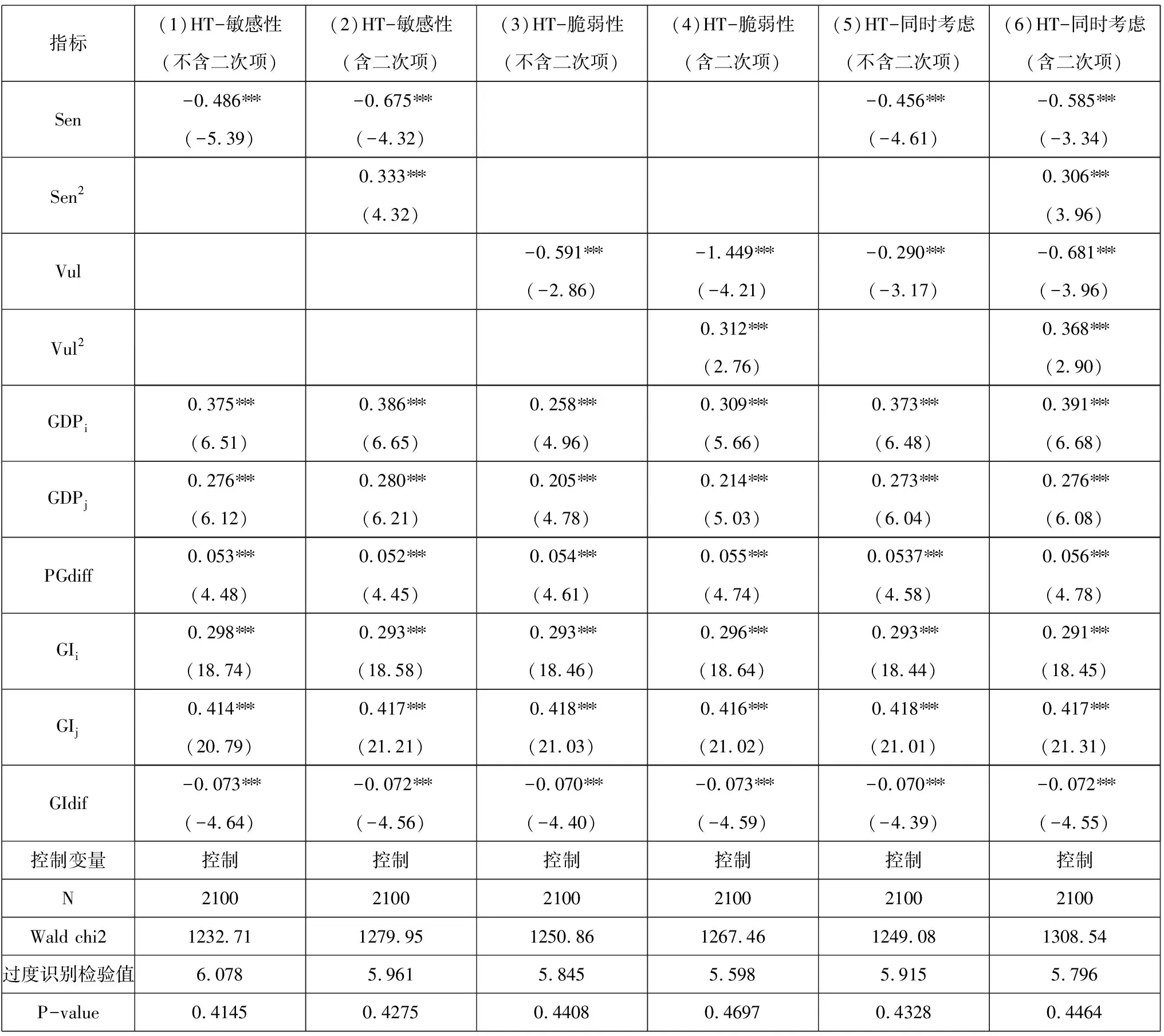

采用双边贸易自由度指标(free)作为被解释变量进行回归分析,因为本文所采用的部分解释变量如distij,t、contiij,t、langij,t、coloij,t等不随时间变化,首先用OLS估计方法估计混合横截面数据。其次使用面板随机效应模型(RE)和解决跨时不变变量系数问题的Hausman-Taylor估计方法。为确保数据适用于Hausman-Taylor估计方法,对回归方程使用Sargan-Hansen统计量进行过度识别检验,如果检验结果在1%的显著性水平上明显小于相应临界值,则不能拒绝“个体异质性与部分解释变量不相关”的原假设。回归结果见表1。

表1 基准回归结果(因变量:双边贸易自由度)

由表1可见,模型整体回归拟合度较高,R2基本稳定在0.8以上,且列(5)~(6)中的Hausman-Taylor估计方法通过了过度识别检验②,表明该方法较好地解决了内生性问题,适用于本文的分析。对比混合横截面OLS、面板RE和Hausman-Taylor估计结果可以看出,OLS回归结果与后两者相去甚远,其中一些变量的系数估计值符号相反,证明本文所选用的样本数据不能满足OLS回归要求,直接使用OLS估计得到的结果是有偏的。面板RE模型和Hausman-Taylor的系数估计结果在符号上完全一致,但系数估计值和显著性存在差异,列(5)~(6)系数普遍大于列(3)~(4)的系数,这也说明了随机效应的估计可能存在向下偏误,采用Hausman-Taylor估计是非常必要的。具体而言,核心变量经济权力差距的一次项系数回归值大多表现为负值,即经济权力差距越大,双边贸易自由化程度越低,这一结果与“霸权稳定论”中对于单一霸权国家维持自由市场秩序的论断似有不符;不过,将二次项纳入考量后发现,不论在何种回归模型下,经济权力的二次项系数估计值均为正,且加入二次项并不影响原有一次项的显著性水平,由此可以判断基准模型的设定较为合理,经济权力差距与贸易自由化程度之间的确存在较为显著的“U”形相关关系,两国权力十分相近或相差甚远时都有利于促进贸易。而且,在Hausman-Taylor估计结果中,Dpower的一次项与二次项系数估计都满足1%的显著性水平,系数回归结果绝对值分别为1.512和0.920,远高于其他变量的估计系数,说明不对称依赖关系形成的经济权力差距对于贸易自由秩序的影响颇为关键。

除此之外,其他变量的回归结果也与预期基本吻合,两国经济总量越大,政府治理水平越高,双边贸易往来越自由开放,GDP与GI两个变量的系数估计值在0.20~0.42之间波动,都满足1%的显著性水平。但是人均GDP差距与制度距离对贸易自由度的影响方向相反,根据回归结果,人均GDP差距拉大时双边贸易趋向自由化,其影响系数虽然不大(0.053)但显著性水平很高;相反,制度距离GIdif增加时双边贸易则趋向于保护主义,影响系数估计值为-0.072,同样在1%的显著性水平下显著。双边治理水平差距较大时,会对贸易往来造成阻碍,这一结果符合理论预期。而对于人均GDP差距,也就是经济发展水平如何影响贸易自由度,除了陈志明和黄晖[29]在2018年的研究中有所涉及外,此前的研究大多忽略了这一点。本文的实证结果显示,人均国民收入差距对双边贸易的作用主要表现为正面影响,这不同于需求相似论的产业内贸易结论,但是从侧面印证了所选样本APEC成员之间近年来的贸易模式仍以产业间贸易为主,也体现了不同成员之间的产业互补性格局。

不随时间变化的控制变量中,各变量系数回归符号基本与理论假设一致,但显著性水平不足。如conti变量仅在列(1)~(2)的混合OLS回归中满足5%的显著性水平,且系数估计值很小,说明两国是否接壤对于现代贸易关系而言已经不再重要。colo、dist两个变量在OLS和RE估计中都比较显著,证明殖民联系和地理邻近性对于维系贸易自由仍然发挥着一定作用,但剔除内生性后显著程度有所下降。最后,仅lang变量通过了全部的显著性检验,证实相同的语言文字作为一种社会文化的表现形式的确对经贸关系的构建和延续发挥着重要影响。

将核心自变量Dpower拆分为Dsen和Dvul,即分别考察不对称相互依赖中的敏感性差距与脆弱性差距作用于贸易自由度的方式是否存在差异,沿用Hausman-Taylor估计方法得出的回归结果见表2③。首先在只考虑敏感性的情况下,经济权力差距与双边贸易自由度之间的“U”形相关关系仍然成立,且满足1%的显著性水平。只考虑脆弱性时,经济权力差距的一次项与二次项回归结果同样非常显著,但是对比来看,脆弱性差异对于贸易自由度的影响系数值要高于敏感性。另外,如表2中列(6)的结果所示,当敏感性和脆弱性同时纳入模型中时,后者的系数估计结果绝对值要略高于前者。“相互依赖理论”认为,相比基于敏感性依赖产生的权力不对称,基于脆弱性依赖形成的经济权力影响更为深远,实证检验结果也证实了这一点。其余解释变量的系数回归结果符号、显著性均保持稳定,一定程度上体现了实证结果的稳健性。

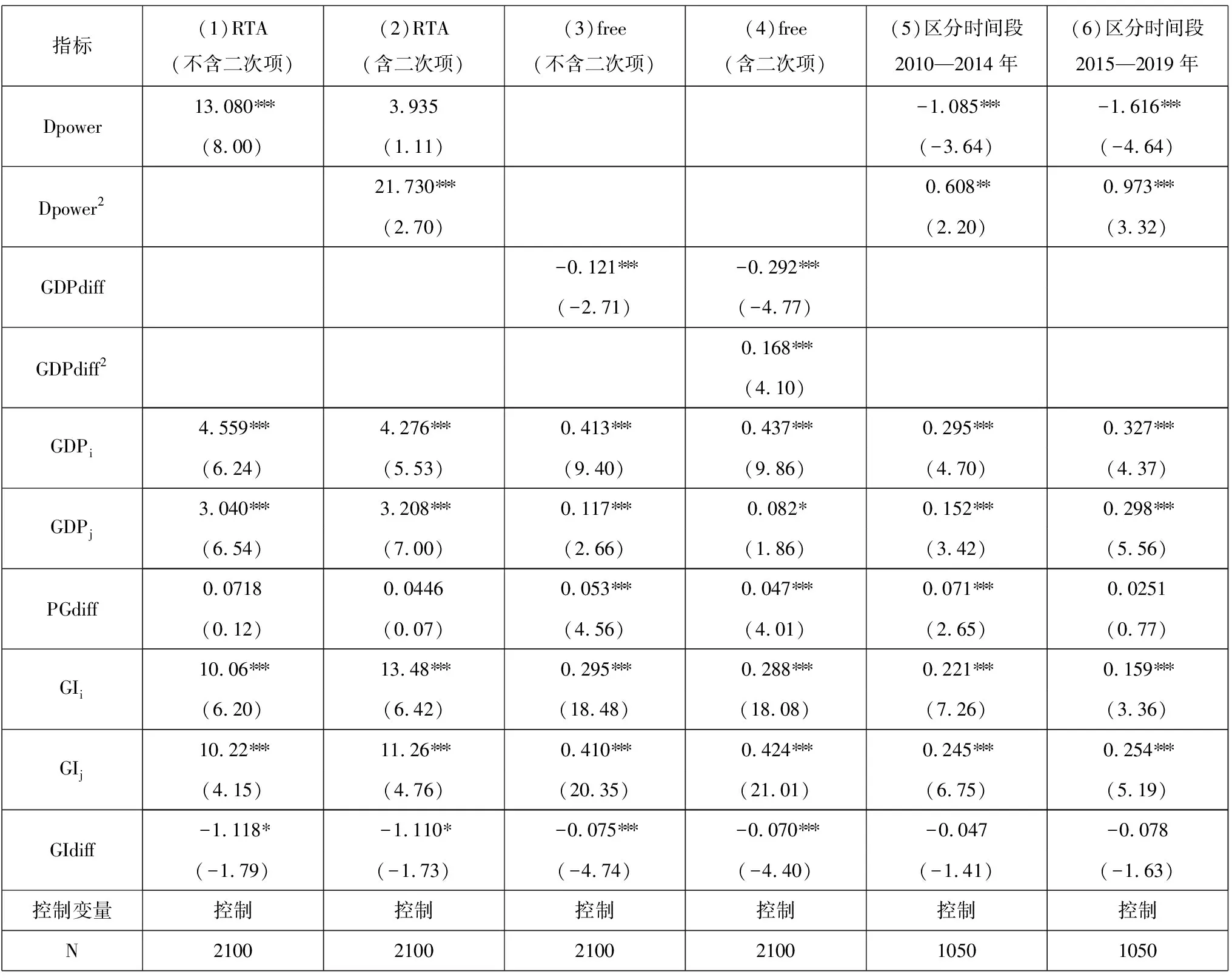

2.稳健性检验

为确保回归结果的稳健性,本文在基准回归基础上采用更换被解释变量、更换核心解释变量和拆分研究时段三种策略重新进行回归。首先将因变量替换为是否存在双边区域贸易协定(RTA),通过二值虚拟变量的形式体现,若当年两经济体之间存在生效的区域贸易协定则取值为1,否则为0。由于被解释变量是虚拟变量,采用常规估计方法会导致估计不一致,因此采用面板Probit回归进行估计,结果如表3中(1)~(2)列所示。采用RTA作为因变量时,一次方程回归结果存在差异,核心解释变量Dpower系数估计值为正;但在回归中加入二次项后,一次项变得不再显著。这一结果再次证实了权力差距对自由秩序的影响机制并非线性的,而是存在“U”形关系。

其次,替换核心解释变量,采用两国GDP总量的差额(GDPdiff)代替经济权力差距进行回归。GDP总量虽然不能完全体现一国在国际体系中的权力地位,但无疑是最具影响力的指标之一。时至今日,军事力量和经济水平仍是决定世界舞台中话语权的最关键因素,而后者又很大程度上支撑着前者的实现和发展。因此采用GDP总量之差作为替代变量较为合理。回归结果如表3列(3)~(4)所示,可以看到,相比基准回归结果,核心解释变量发生变化后回归系数仍维持了相当强的显著性水平,只是在系数绝对值上存在一定的下降,意味着GDP水平差距对于贸易自由度的解释能力相对弱一些,但二者之间的因果关系毋庸置疑。

表2 区分敏感性和脆弱性的回归结果

最后,表3列(5)~(6)给出的是拆分研究时段后分别回归得到的结果,列(5)对应2010—2014年数据,列(6)对应2015—2019年数据。研究结果表明,即使缩短研究时段,本文的基本结论仍然成立,即模型稳健性较强。不过需要注意的是,人均GDP差距和制度距离两个变量的回归系数虽然符号稳定一致,但显著性水平存在较大差异,尤其是在列(1)~(2)更换被解释变量的情况下。说明国家间人均收入水平和制度距离可能并非直接影响RTA签订的最关键因素,RTA作为衡量双边贸易自由度的替代变量也存在局限性。

五、结论与启示

本文通过量化贸易不对称相互依赖关系,揭示了中美贸易摩擦背后的经济相对权力转化过程。结果表明,尽管美国对华贸易逆差自1994年后一直处于不断积累上升的态势,但双边关系中的敏感性和脆弱性依赖关系在此过程中已经发生了深刻变化。以2008年金融危机为关键节点,美国对华的敏感性依赖程度反超中国,意味着我国对外贸易伙伴更加多元化,抵御来自美国的贸易冲击能力增强。但是美国始终维持较低的脆弱性水平,具备更为灵活和丰富的政策工具,这也是美国悍然挑起贸易摩擦的底气来源,也为我国今后面临的世界贸易格局带来了挑战。

考虑到中美经济地位的特殊性,本文进一步选取APEC成员作为样本,基于各国双边经贸数据设计实证模型,从经验分析角度探讨经济权力差距与市场自由度之间是否存在“U”形关系。研究结果显示,经济权力差距与贸易自由化程度之间的确存在较为显著地“U”形相关关系,两国权力十分相近或相差甚远时都有利于促进贸易。不对称依赖关系形成的经济权力差距对于贸易自由秩序的影响颇为关键,且实证结果表明基于脆弱性依赖形成的经济权力影响更为深远。除此之外,两国经济总量越大,政府治理水平越高,双边贸易往来越自由开放。当人均GDP差距拉大时,双边贸易趋向自由化,侧面体现了APEC成员之间贸易模式仍以产业间贸易为主,也体现了不同成员之间的产业互补格局;相反,制度距离增加时,双边贸易则趋向于保护主义,符合双边治理水平差距越大,贸易往来越困难的预期。最后,相同的语言文字作为一种社会文化的表现形式可能对经贸关系的构建和延续发挥着重要影响。

表3 稳健性检验结果

总结以上结论可以发现,表面上中美经贸摩擦的起因是中美贸易逆差,美国的诉求是减少对华贸易逆差;但本质上,中美经贸摩擦不是简单的经贸之争,而是金融危机之后中美经济权力差距缩小、美国对华控制力日渐流失的表现。在此前提下,美国视中国为强劲的战略竞争对手,打着贸易保护主义名头阻碍中国发展,是在位霸权国家对新兴大国崛起的遏制,是由发展模式、意识形态、文化价值等差异所引发的世界领导权更迭之争。中美贸易冲突的爆发并非偶然,也并非特朗普政府的短期策略,中美经贸领域的结构性矛盾是长期存在的,中国对此要保持战略警惕与战术耐力并行。

基于APEC成员的实证结果也说明,经济权力差距非常巨大或极其接近时,较容易维持自由开放的市场环境,这一结论再次佐证了当今中美贸易摩擦的真正来源和背后的复杂性。就区域经济一体化而言,若要推动进一步扩大开放,各国政府应致力于提升自身经济实力和治理水平,在国际层面上增加交流对话机制,通过统一标准、共建规则等方式推动要素自由流动、促进市场发挥其优化配置作用。此外,东亚各国具备较为接近的语言文字体系,十分相似的文化背景和传统观念,中国应当以此为契机,把握与周边国家的合作机会,在发掘国家间的共同语言和利益交汇点基础上构建和拓展经贸关系。

注 释:

①考察大国实力消长的研究如:王文,刘典.中美博弈与中国复兴:基于两国实力消长的视角[J].东北亚论坛,2019,28(2):49-66+130;围绕市场自由度或开放度开展的研究也较多,比如综述性文章:Gräbner C,Heimberger P,Kapeller J,Springholz F.Measuring Economic Openness:A Review of Existing Measures and Empirical Practices[J].ICAE Working Paper Series,2018,84(8);廖涵,房师杰.贸易自由化及其度量理论述评[J].中南财经政法大学学报,2000(5):19-24+126。

②P值显著不等于0,意味着无法拒绝原假设。

③不随时间变化的变量回归结果此处省略,如有需要可向作者索取。