卒中单元模式下醒神启闭针刺治疗卒中后抑郁疗效观察及对血清Th型细胞因子的影响

刘淑英

(广元市中心医院,广元 628000)

卒中后抑郁(post-stroke depression, PSD)是卒中最常见并发症之一,流行病学调查显示,其发病率约为20.0%~40.0%[1-2],若未予以及时干预,严重者可能出现自残、自杀等极端行为,威胁生命安全。PSD病因较为复杂,涉及神经再生、神经递质学、炎性细胞因子、社会心理学等一系列因素[3],其中炎性细胞因子可影响保护性细胞因子及脑中神经递质,损伤神经元及情绪调节相关环路,从而间接促进PSD的发生、发展[4-5]。目前临床治疗PSD主要采用抗抑郁药物治疗,但长期服用可能出现不同程度毒副作用、依赖性及撤药综合征。近年来,中医凭借多靶点优势在PSD治疗中取得了一定成效,PSD归属于“郁病”范畴,气机运行不顺,情志不畅为主要病机,治疗宜调理阴阳、宽胸理气、宁心安神[6-7]。醒神启闭针刺法具有醒神启闭、清心除烦、宽胸理气之效。同时,卒中单元作为一种管理卒中新型模式,由神经专科医师、物理治疗师、心理医师、康复医师及专业护理人员等组成,可最大程度恢复患者功能障碍,缓解患者身体、精神上功能缺陷[8-9]。但既往临床多侧重于研究抑郁症状、认知功能的改善效果,关于卒中单元模式下醒神启闭针刺调节炎症反应、改善神经功能报道较少。基于此,本研究首次采用卒中单元模式下醒神启闭针刺治疗,探讨其对PSD患者血清Th1/Th2型细胞因子的干预作用。具体分析如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

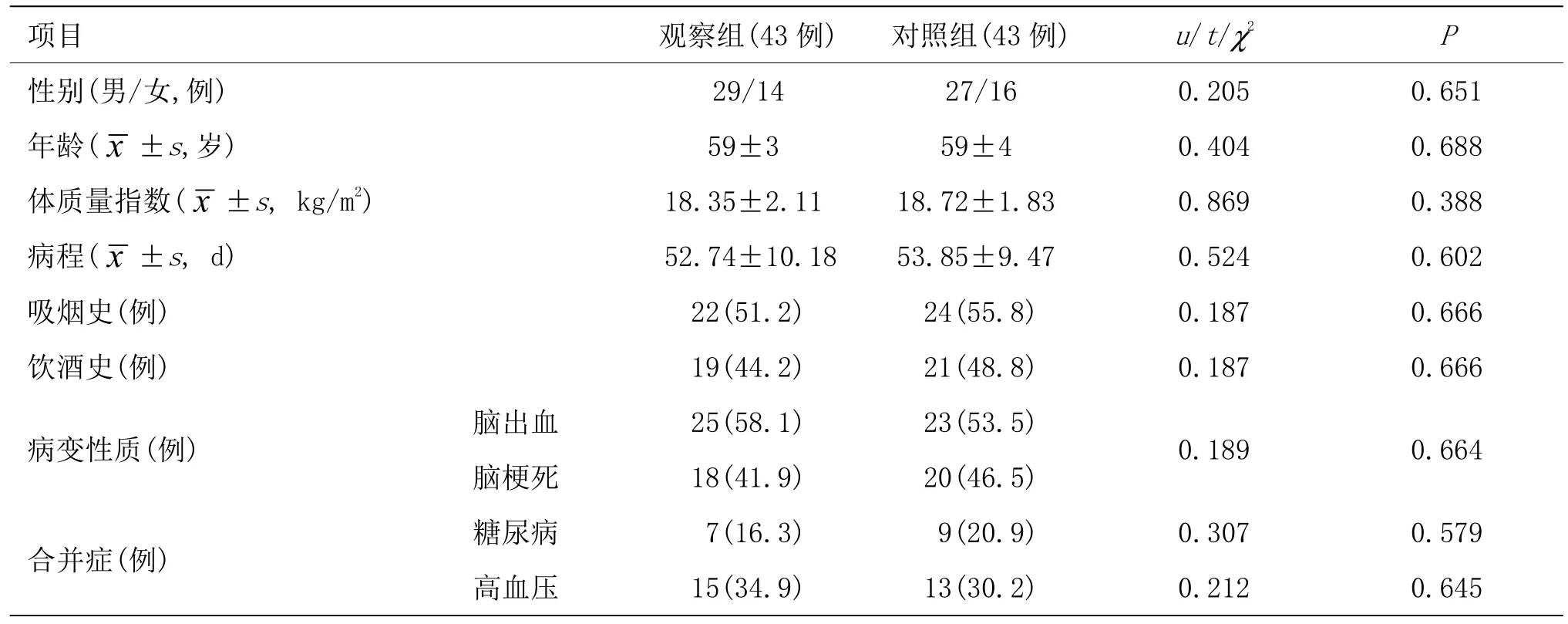

选取2018年2月至2020年3月广元市中心医院收治的PSD患者86例作为研究对象,应用简单随机化分组方法,将符合标准患者按照1:1分配,每位患者赋予1个随机数,其中1~43号者为观察组,44~86号者为对照组。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗过程中无脱落病例。详见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 纳入标准

①符合PSD相关标准[10];②经头颅CT或磁共振成像等影像学检查证实为首次脑梗死或脑出血;③汉密尔顿抑郁量表(Hamilton depression scale, HAMD)-17>7分;④伴有情绪低下、焦虑暴躁、兴趣减退、入睡困难、早醒、噩梦、睡眠过度及晨醒心境恶劣等临床表现;⑤所有研究对象均签署知情同意书,治疗依从性良好。

1.3 排除标准

①精神分裂症、精神发育迟滞、癫痫或高热惊厥者;②近4周内接受抗抑郁药、非甾体类抗炎药物等治疗者;③卒中患病前曾诊断为抑郁症者;④病情加重或复发性卒中者;⑤血管畸形、脑肿瘤等其他脑器质性病变者;⑥心、肺、肝、肾功能不全及恶性高血压等其他限制活动并发症者;⑦临床资料不完整者。

2 治疗方法

2.1 对照组

采用常规疗法治疗,即降颅压、稳定血压、给予脑血管药物、营养脑细胞等,并口服盐酸舍曲林[成都奥邦药业有限公司,国药准字H20060383,规格为50 mg(按舍曲林计)]。每次50 mg,每日1次。共治疗4周。

2.2 观察组

在对照组基础上加用卒中单元模式下醒神启闭针刺治疗,主要包括醒神启闭针刺法治疗、运动疗法及作业治疗、社交活动训练、认知功能训练、健康宣教,从住院期间延续至家庭。

2.2.1 针刺治疗

主穴(醒神穴)选取水沟、双侧太冲、患侧通里、双侧内关和大陵;配穴(通络穴)取患侧曲池、合谷、阳陵泉、悬钟、足三里、气海、血海。患者取仰卧位,常规消毒穴位皮肤,选择一次性0.35 mm×40 mm无菌毫针。首先刺水沟穴,往鼻中隔方向刺入0.3~0.5寸,旋转针柄,轻轻震颤,持续60 s;双侧内关以提插捻转平补平泻法直刺0.5~1.0寸,持续60 s;双侧太冲以提插捻转泻法直刺0.5~1.0寸,两边均持续30 s;患侧通里、双侧大陵以提插捻转平补平泻法直刺0.3~0.5寸。合谷以提插捻转平补平泻手法直刺约1.0寸;曲池、阳陵泉、足三里、血海均以提插捻转平补平泻法直刺1.0~1.5寸;悬钟以提插捻转平补平泻法直刺0.5~0.8寸;气海以提插捻转平补平泻法直刺1.0~2.0寸,持续30 s。针刺得气后每隔10 min按上述手法行针1次,留针30 min,每日1次,每周治疗6次,6次为1个疗程。

2.2.2 运动疗法及作业治疗

其中运动疗法主要包括Bobath、Brunnstrom、PNF技术等神经促通技术及运动再学习技术,比如患肢主被动活动、牵伸训练、步行及步态矫正训练、肢体控制能力训练、床上翻身、坐起及坐位站立平衡训练、协调控制训练、日常生活能力训练,每次45 min,每日1次。同时结合患者各阶段恢复情况制定针对性、趣味性且治疗性的作业活动,每次30 min,每日1次,每周5次。

2.2.3 社交活动训练

进行自社交活动训练,加强其与医生、护理人员及康复治疗师沟通;出院后,可通过外出买菜、聚餐、跳广场舞、练太极等锻炼自身社交能力,每周≥3次。

2.2.4 认知功能训练

入院后立即开始心理疏导及认知功能训练,出院后由照料者协助督促加强数字图片记忆游戏,每周≥3次。

2.2.5 健康宣教

在卒中单元内,利用口头讲解、集中听课、观看影像及发放健康教育手册等多种方式进行规范化健康宣教,讲解内容包括PSD危险因素及预防、治疗等相关知识,每周≥3次。出院时发放院外训练处方、健康教育手册、PSD随访卡,并与医生建立固定联系,要求对应随访医生定期电话随访指导,2周1次,重点记录训练执行情况及适当调整训练处方。

上述治疗均共治疗4周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 Th型细胞因子和神经细胞因子水平

治疗前、治疗后2周、治疗后4周、治疗后6周空腹取10 mL静脉血,3000 r/min离心12 min(离心半径10 cm),分离取血清,置于﹣20 ℃低温保存。采用酶联免疫吸附试验检测白细胞介素(interleukin, IL)-2、IL-10、IL-17a、干扰素(interferon, IFN)-γ、神经营养因子(neurotrophin, NT)-3、脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor, BNDF)、酪氨酸激酶B受体(tyrosine kinase B, TrkB)表达水平,试剂盒购自北京浩轩凯文生物科技有限公司,严格按照试剂盒说明书操作。

3.1.2 汉密尔顿抑郁量表-17(HAMD-17)

采用HAMD-17评分从焦虑/躯体化、体质量减轻、日夜变化、抑郁阻滞、绝望感等维度比较两组治疗前、治疗后2周、治疗后4周、治疗后6周抑郁症状情况,量表包含17个条目,每个条目0~4分,得分与抑郁症状呈正相关。

3.1.3 认知功能

采用自动思维量表(automatic thoughts questionnaire, ATQ)[11]、重复性成套神经心理状态测试(Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status, RBANS)[12]比较两组治疗前、治疗后2周、治疗后4周、治疗后6周评估患者认知功能,其中ATQ评分共30个条目,每个条目按5级评分,即无为1分,偶尔为2分,有时为3分,经常为4分,持续存在为5分;RBANS评分包括语言、空间结构、即刻记忆、延迟记忆、注意力5个维度,分值越高,认知功能越好。

3.1.4 匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)[13]

采用PSQI从睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍7个因子比较两组治疗前、治疗后2周、治疗后4周、治疗后6周睡眠质量,总分0~21分,评分越高,睡眠质量越差。

3.2 疗效标准

根据治疗前、治疗后6周HAMD-17减分率进行疗效评估,即HAMD-17减分率=[(治疗前HAMD-17总分-治疗后6周HAMD-17总分)/治疗前HAMD-17总分]×100%。

痊愈:HAMD-17评分减分率>75.0%。

显效:HAMD-17评分减分率51.0%~75.0%。

有效:HAMD-17评分减分率25.0%~50.0%。

无效:HAMD-17评分减分率<25.0%。

总有效率=痊愈率+显效率+有效率。

3.3 统计学方法

采用SPSS22.0统计学软件处理数据。计数资料以例数描述,比较采用卡方检验;等级资料比较采用Ridit检验;符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

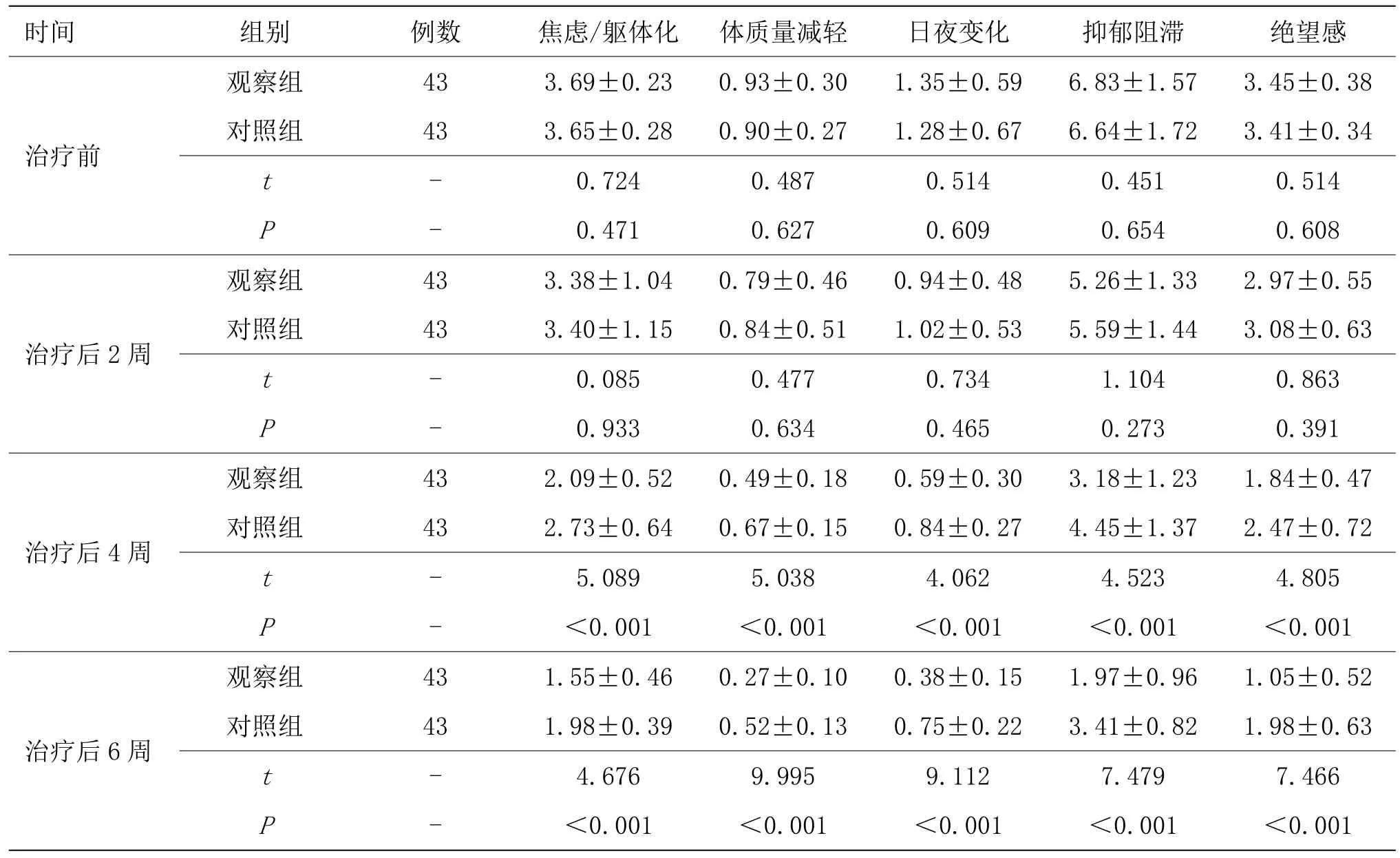

3.4.1 两组治疗前后抑郁症状情况比较

两组治疗前、治疗后2周焦虑/躯体化、体质量减轻、日夜变化、抑郁阻滞及绝望感评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后4周、6周观察组焦虑/躯体化、体质量减轻、日夜变化、抑郁阻滞及绝望感评分低于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后抑郁症状情况比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后抑郁症状情况比较 (±s,分)

时间 组别 例数 焦虑/躯体化 体质量减轻 日夜变化 抑郁阻滞 绝望感治疗前观察组 43 3.69±0.23 0.93±0.30 1.35±0.59 6.83±1.57 3.45±0.38对照组 43 3.65±0.28 0.90±0.27 1.28±0.67 6.64±1.72 3.41±0.34 t - 0.724 0.487 0.514 0.451 0.514 P - 0.471 0.627 0.609 0.654 0.608治疗后2周观察组 43 3.38±1.04 0.79±0.46 0.94±0.48 5.26±1.33 2.97±0.55对照组 43 3.40±1.15 0.84±0.51 1.02±0.53 5.59±1.44 3.08±0.63 t - 0.085 0.477 0.734 1.104 0.863 P - 0.933 0.634 0.465 0.273 0.391治疗后4周观察组 43 2.09±0.52 0.49±0.18 0.59±0.30 3.18±1.23 1.84±0.47对照组 43 2.73±0.64 0.67±0.15 0.84±0.27 4.45±1.37 2.47±0.72 t - 5.089 5.038 4.062 4.523 4.805 P - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001治疗后6周观察组 43 1.55±0.46 0.27±0.10 0.38±0.15 1.97±0.96 1.05±0.52对照组 43 1.98±0.39 0.52±0.13 0.75±0.22 3.41±0.82 1.98±0.63 t - 4.676 9.995 9.112 7.479 7.466 P - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

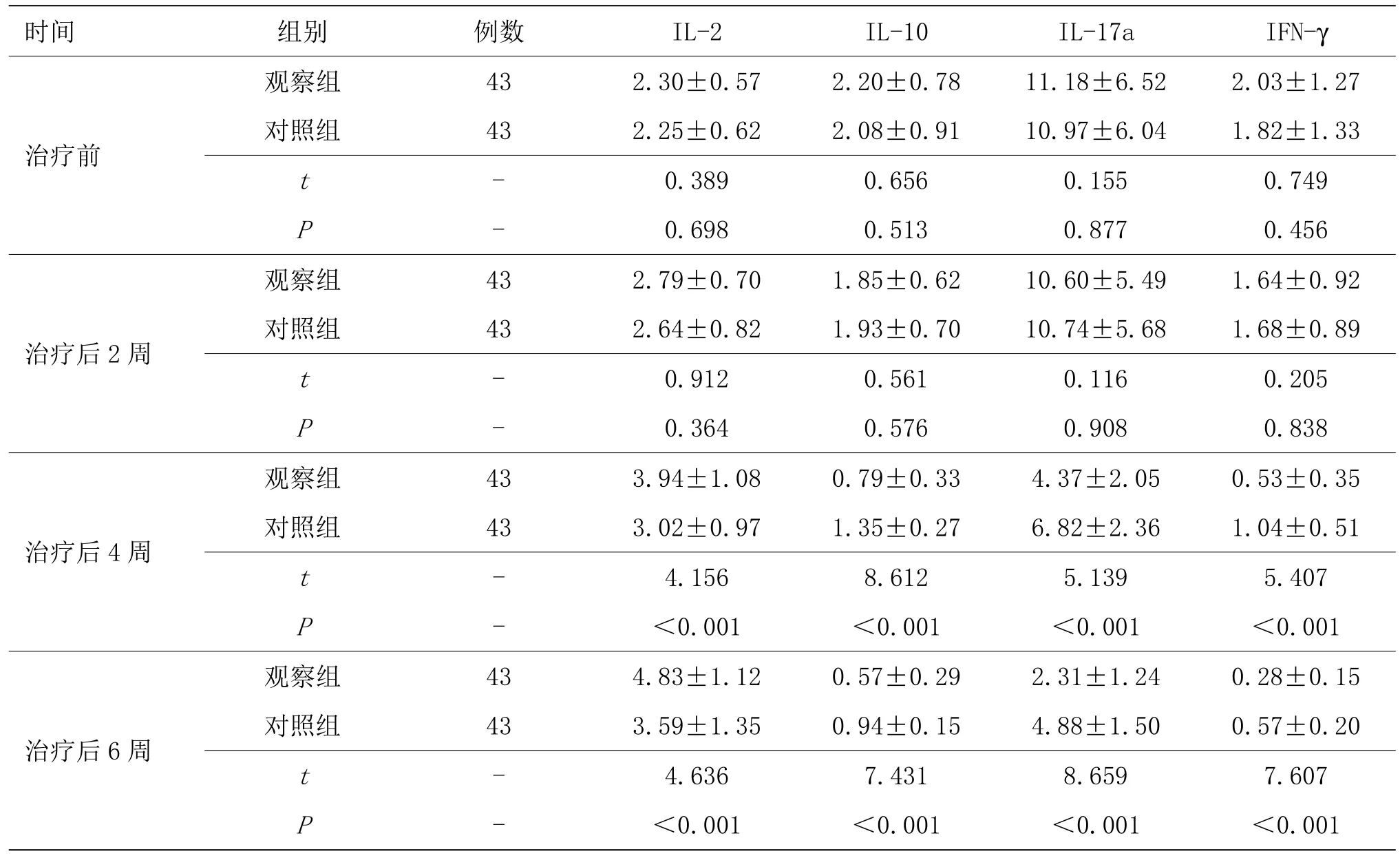

3.4.2 两组治疗前后Th型细胞因子水平比较

两组治疗前、治疗后2周血清IL-2、IL-10、IL-17a、IFN-γ水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后4周、6周观察组血清IL-2水平高于对照组(P<0.05),血清IL-10、IL-17a、IFN-γ水平低于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后Th型细胞因子水平比较 (±s, pg/mL)

表3 两组治疗前后Th型细胞因子水平比较 (±s, pg/mL)

时间 组别 例数 IL-2 IL-10 IL-17a IFN-γ治疗前观察组 43 2.30±0.57 2.20±0.78 11.18±6.52 2.03±1.27对照组 43 2.25±0.62 2.08±0.91 10.97±6.04 1.82±1.33 t - 0.389 0.656 0.155 0.749 P - 0.698 0.513 0.877 0.456治疗后2周观察组 43 2.79±0.70 1.85±0.62 10.60±5.49 1.64±0.92对照组 43 2.64±0.82 1.93±0.70 10.74±5.68 1.68±0.89 t - 0.912 0.561 0.116 0.205 P - 0.364 0.576 0.908 0.838治疗后4周观察组 43 3.94±1.08 0.79±0.33 4.37±2.05 0.53±0.35对照组 43 3.02±0.97 1.35±0.27 6.82±2.36 1.04±0.51 t - 4.156 8.612 5.139 5.407 P - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001治疗后6周观察组 43 4.83±1.12 0.57±0.29 2.31±1.24 0.28±0.15对照组 43 3.59±1.35 0.94±0.15 4.88±1.50 0.57±0.20 t - 4.636 7.431 8.659 7.607 P - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

3.4.3 两组治疗前后神经细胞因子水平比较

两组治疗前、治疗后2周NT-3、BNDF、TrkB水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后4周、6周观察组血清BNDF、TrkB水平高于对照组(P<0.05),血清NT-3水平低于对照组(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后神经细胞因子水平比较 (±s)

表4 两组治疗前后神经细胞因子水平比较 (±s)

指标 组别 例数 治疗前 治疗后2周NT-3(ng/L)观察组 43 227.38±40.52 189.29±35.58对照组 43 225.49±42.36 198.74±27.63 t - 0.211 1.376 P - 0.833 0.173 BNDF(mg/mL)观察组 43 3.31±0.80 4.32±1.14对照组 43 3.42±0.59 4.05±1.27 t - 0.726 1.037 P - 0.470 0.303 TrkB(mg/mL)观察组 43 3.08±0.60 4.57±1.02对照组 43 3.21±0.45 4.16±1.59 t - 1.137 1.423 P - 0.259 0.158治疗后4周 治疗后6周131.36±18.97 106.70±15.29 158.64±20.82 133.85±17.64 6.351 7.627<0.001 <0.001 8.11±1.45 9.92±1.87 5.98±1.83 7.45±1.63 5.982 6.529<0.001 <0.001 8.38±1.30 10.64±2.09 6.23±1.71 8.58±1.92 6.563 4.760<0.001 <0.001

3.4.4 两组治疗前后认知功能比较

两组治疗前、治疗后2周ATQ、RBANS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后4周、6周观察组RBANS评分高于对照组(P<0.05),ATQ评分低于对照组(P<0.05)。详见表5。

表5 两组治疗前后认知功能比较 (±s,分)

指标 组别 例数 治疗前 治疗后2周 治疗后4周 治疗后6周ATQ观察组 43 93.79±16.84 75.35±16.42 60.82±9.42 51.73±7.38对照组 43 94.28±17.35 83.64±14.39 68.61±8.87 57.89±7.44 t - 0.133 1.286 3.948 3.855 P - 0.895 0.201 <0.001 <0.001 RBANS观察组 43 208.50±15.39 235.57±15.65 273.95±16.84 291.82±14.69对照组 43 206.74±17.22 229.92±18.31 250.62±12.77 269.76±17.45 t - 0.500 1.538 7.239 6.342 P - 0.619 0.128 <0.001 <0.001

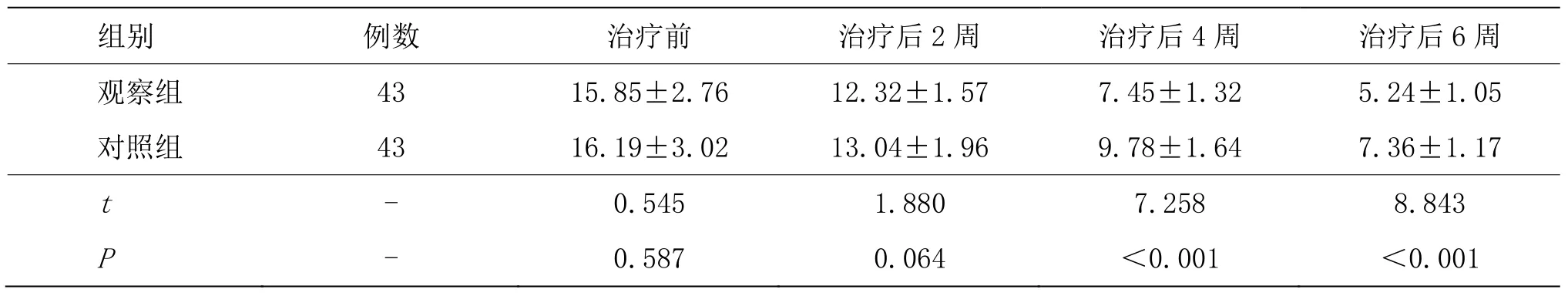

3.4.5 两组治疗前后PSQI评分比较

两组治疗前、治疗后2周PSQI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后4周、6周观察组PSQI评分低于对照组(P<0.05)。详见表6。

表6 两组治疗前后PSQI评分比较 (±s,分)

表6 两组治疗前后PSQI评分比较 (±s,分)

组别 例数 治疗前 治疗后2周 治疗后4周 治疗后6周观察组 43 15.85±2.76 12.32±1.57 7.45±1.32 5.24±1.05对照组 43 16.19±3.02 13.04±1.96 9.78±1.64 7.36±1.17 t - 0.545 1.880 7.258 8.843 P - 0.587 0.064 <0.001 <0.001

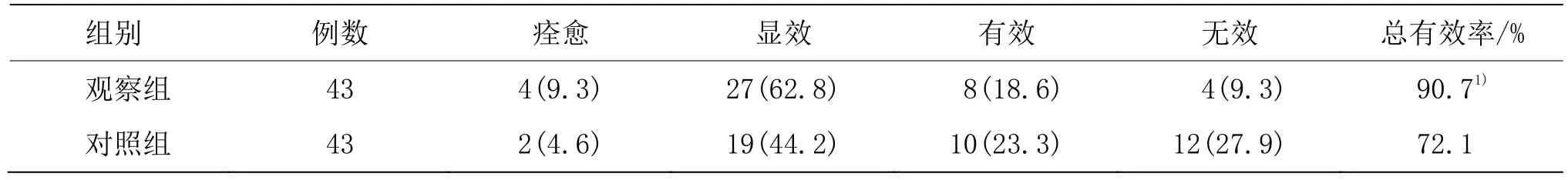

3.4.6 两组临床疗效比较

观察组总有效率为90.7%,高于对照组的72.1%,差异有统计学意义(χ2=4.914,P=0.027<0.05)。详见表7。

表7 两组临床疗效比较 [例(%)]

4 讨论

研究[14-15]认为,卒中后炎性反应以小胶质细胞炎症细胞浸润为主,可引起神经元坏死,产生氧自由基,诱发炎症级联反应,进而参与PSD发生、发展。盐酸舍曲林是既往临床治疗PSD常用抗抑郁药物,虽能改善PSD患者负面情绪,但相关案例显示[16],PSD患者单纯抗抑郁药物治疗后仍存在明显抑郁表现及行为。因此探索一种合理有效的治疗方案是目前PSD研究重点。

明代张介宾《景岳全书》中指出“五气之郁,因病而郁,情志之郁,因郁而病”。清代顾锡在《银海指南》中也认为“气血不顺,脉不和平,即是郁证,乃因病而郁也”。由此可见,PSD发生是由郁怒、思虑、悲哀、忧愁七情所伤,导致肝失疏泄,心神失常,大脑气机紊乱,脏腑阴阳、气血失调,其病变主要部位是肝、心、脑,故治疗关键在于宽胸解郁、疏肝理气[17-18]。醒神启闭针刺以水沟穴为君,为手、足阳明及督脉之会,可开窍醒脑;内关为心包经之腧穴,能通调气血、宽胸解郁;太冲为足厥阴肝经之穴,有疏肝理气之功;大陵穴为手厥阴心包经的输穴和原穴,能除烦清心;合谷为手阳明大肠经原穴,有疏风散表、宣泄热邪、宽胸理气、宣调气血之效;曲池穴为手阳明大肠经之合穴,可清热解表、疏经通络;足三里穴为足阳明胃经主要穴位,能调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪;阳陵泉穴为“筋会”,属足少阳胆经,有舒筋活络、濡养经脉、调和阴阳气血之功;血海穴、气海穴能固本培元、调理脾胃、扶正补虚,诸穴共奏开窍醒脑、宣调气血、疏经通络之效。王正阳等[19]研究指出,在基础治疗及口服氟西汀治疗的基础上加用醒神启闭针刺法,可通过调节炎症因子水平,从而改善PSD患者抑郁状态。分析机制在于,卒中单元模式下醒神启闭针刺通过将一般治疗、心理治疗、康复治疗及健康教育等联合起来,形成一个完整有机整体,有助于提高神经递质数量及活性,修复受损中枢神经系统,恢复机体功能,调整情绪与心态,保持积极乐观态度,同时配合醒神启闭针刺法,通过针刺水沟穴、内关穴、通里穴、足三里穴等,不仅可促进肢体功能恢复,还能增加脑组织血流量,兴奋大脑皮层,调节整个中枢神经系统平衡,从而达到清心除烦、减轻抑郁症状的目的[20]。

研究[21]显示,卒中可引起炎性细胞因子异常,激活炎性应答系统,参与对神经递质合成代谢及免疫调节作用,在PSD发病机制中发挥重要作用,主要表现为Th细胞因子分泌失衡。IL-10属Th2型细胞因子,单小瑞等[22]研究指出,其在PSD患者血清中呈高表达,并与抑郁程度存在一定相关性。IL-17a属Th17型细胞因子,王艳[23]研究发现,PSD患者IL-17a含量与HAMD评分存在正相关性,可为PSD精准诊断及疗效评估提供科学依据。IL-2、IFN-γ属Th1型细胞因子,其水平异常表达可能参与PSD炎性病理机制的发生、发展[24-25]。既往临床多侧重于抑郁症状改善,而本研究创新性从不同时间点动态分析卒中单元模式下醒神启闭针刺对Th细胞因子水平的影响,结果表明观察组优于对照组。这主要是由于卒中单元模式下醒神启闭针刺一方面通过联合运动疗法、作业疗法等,有助于减弱炎症因子应答,减轻对神经元的伤害,促使神经元逐渐恢复至原有水平,另一方面通过针刺气海、血海等穴位,可纠正炎症因子水平失衡,增加抗炎性细胞因子浓度,进而起到减轻抑郁倾向的作用。提示卒中单元模式下醒神启闭针刺通过调整Th细胞因子水平,有助于抑制PSD病情进展,但具体机制有待进一步论证。

另有学者认为,卒中患者神经营养状态损伤及神经细胞过度凋亡均可能导致PSD发生[26]。NT-3具有调节神经元数量、维持神经元存活、促进神经再生、影响神经-肌肉突触功能活性等生物学功能,其水平升高与抑郁症患者免疫功能紊乱存在一定相关性[27]。BDNF属神经营养因子,是卒中后神经元再生的关键因子,李婛等[28]研究结果显示,血清BDNF水平是PSD的独立保护因素。TrkB是BDNF的高亲和力受体,在神经元重塑及神经网建设中具有重要作用。本研究通过对比研究可知,卒中单元模式下醒神启闭针刺治疗PSD,能改善神经功能,这可能归因于卒中单元模式下醒神启闭针刺通过制定有计划、有目的的针对性训练,加以针刺水沟穴,可增强神经干细胞增殖作用,刺激迷走神经功能,促进神经营养因子表达,调节自主神经系统功能。这也许是卒中单元模式下醒神启闭针刺改善PSD患者负性自动思维的重要生物学机制,但具体机制仍需大量研究证实。此外,本研究还发现,卒中单元模式下醒神启闭针刺对改善PSD患者认知功能、减轻睡眠障碍具有积极效应,可能与神经营养因子水平表达有关。

综上可知,卒中单元模式下醒神启闭针刺治疗PSD,通过纠正炎性因子水平紊乱,调节神经功能,从而进一步减轻抑郁症状,改善认知功能,缓解睡眠障碍,达到治疗目的。