浮刺联合安神定志针法对面肌痉挛患者面神经传导速度影响

杨雅慧,田野,陈华

(河北省沧州中西医结合医院,沧州 061001)

面肌痉挛是一类常见的神经内科疾病,多发于中年人群精神紧张、疲劳、情绪激动后,患者表现为单侧眼轮匝肌有间歇性的抽搐症状,随着病程迁延抽搐范围可扩散至眼轮周围其他面部肌群,表现为口角抽搐,严重者可有面部疼痛、患侧耳鸣等症状,睡眠时症状停止。随着社会生活节奏的加快,来源于工作、学习、生活的压力无形中导致本病发病率逐年上升,临床上对于本病的治疗方案包含口服卡马西平、苯妥英钠等抗癫痫药物或解痉药,局部注射治疗A型肉毒杆菌,以及微血管减压术等,但卡马西平等药物可能导致患者出现头晕、嗜睡等不良反应,A型肉毒杆菌注射治疗则费用较昂贵,同时伴有并发复视、眼角闭合无力、口角歪斜等不良反应,微血管减压术作为手术方案不可避免地存在手术风险和复发的可能性[1-2]。本次研究探讨了浮刺联合安神定志针法对面肌痉挛患者面神经传导速度的影响,现将结果汇报如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

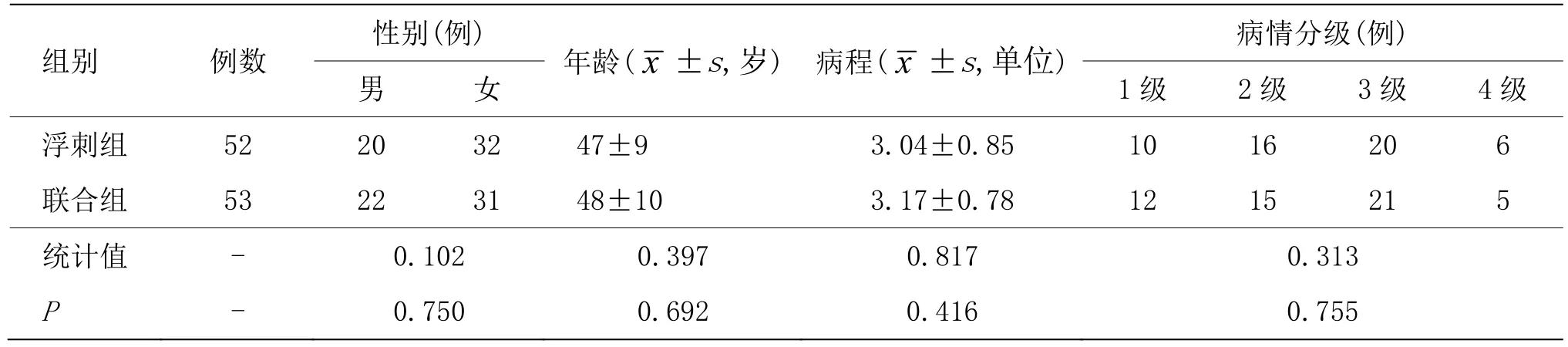

选择2019年12月至2020年12月于河北省沧州中西医结合医院治疗的105例面肌痉挛患者进行前瞻性研究,根据随机数字表法将纳入研究的病例分为浮刺组52例和联合组53例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可行性。详见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参考第 7版《神经病学》[3]面肌痉挛诊断标准。①中年以后发病,以女性发病居多;②患者有面部抽搐症状,抽搐多由眼轮匝肌开始并逐渐扩散至全脸,严重者睁眼困难,甚至颈阔肌也可有抽搐症状;③情绪紧张、劳累过度可诱发或加重抽搐症状,睡眠时症状停止,不受主观控制;④神经系统除面肌阵发性抽搐外无阳性体征。

病情分级标准参考 2010年中华中医药学会脑病分会通过的《面肌痉挛的中西医结合评定及疗效标准(草案)》[4]。0级为无痉挛;1级为痉挛局限于眼睑,可间歇停止,静止时不影响眼部形态;2级为痉挛时眼肌与同侧面肌痉挛联动,可间歇停止,间歇时不影响眼面形态;3级为痉挛时眼肌与同侧面肌痉挛联动,致眼肌强直痉挛而睑裂变小,同侧面肌强直痉挛而使口角偏向患侧,使面部形象发生改变;4级为3级症状基础上伴发颈部肌肉痉挛抽搐,或双侧面部肌肉痉挛频繁发作,致睑裂、口裂均变小,且不可逆,睁眼、喝水、进食、语言交流等日常活动存在障碍。

1.2.2 中医诊断标准

参考第 2版《针灸治疗学》[5]中相关诊断标准。①单侧面部肌肉由阵发性抽搐症状;②抽搐症状可扩展到面颊部、眼睑、口角等处,痉挛范围不超过面神经可支配区域;③可有疼痛症状,并有肌无力、肌萎缩、肌瘫痪的可能性。

1.3 纳入标准

①经上述中西医诊断标准确诊为面肌痉挛且病情分级为1~4级;②为原发性面肌痉挛而非因手术、外伤等导致的继发性面肌痉挛;③年龄 18~60周岁;④病程不超过 5年;⑤无针刺治疗禁忌证且可较好配合研究者;⑥同意研究相关条例并签署知情同意书。

1.4 排除标准

①伴有心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病等不适宜参与本次研究的疾病;②属于双侧面肌痉挛或合并癫痫、梅杰综合征或精神性面肌痉挛;③合并其他神经系统疾病;④妊娠期或哺乳期妇女;⑤对本次研究药物过敏。

2 治疗方法

2.1 浮刺组

服用卡马西平(齐鲁制药有限公司,批准文号国药准字H37021327,规格为每片0.2 g),每日3次,初始剂量每次 0.2 g,随着痉挛控制程度逐渐减少剂量,每日用药量不超过0.6 g。在用药的基础上行浮刺治疗,取双侧合谷和患侧瞳子髎、大迎、阳白、四白、颊车、内庭,选用0.35 mm×25 mm毫针(华佗牌,苏州医疗用品厂),快速捻转进针后使针自然悬于面部皮肤穴位上,留针30 min,其间以平补平泻手法行针2~3次。每日1次,连续治疗5 d后休息2 d。

2.2 联合组

在对照组治疗基础上行安神定志针法。取本神(双侧)和神庭穴,选用0.30 mm×40 mm毫针(华佗牌,苏州医疗用品厂)平刺进针,进针后行平补平泻法使局部穴位有酸胀麻感,得气后本神穴接电针仪,频率选择2 Hz,波形选择连续波,强度以患者耐受为准,治疗20 min。隔日治疗1次。

两组均连续治疗4周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

①根据面部残疾指数(FDI)[6]评估两组患者治疗前后面部神经肌肉功能障碍。FDI量表包含两类和10个问题,第一类为躯体功能,共 5个问题,每个问题分为4个等级并分别计2、3、4、5分,分数越高则对应项目存在的功能障碍越严重;第二类为社会生活功能,共5个问题,每个问题分为6个等级并分别计1、2、3、4、5、6分,分数越高则对应功能障碍越轻。②采用肌电诱发电位仪检测两组患者治疗前后面神经F波运动潜伏期时限和诱发CMAP的波幅以及面神经传导速度,于眼眶匝肌下表面连接记录电极端,于茎突凹窝连接刺激电极端,外眦眉梢向后1 cm处连接参考电极,手腕处连接接地电极,设置带通 2~10 Hz,刺激时间为0.1 ms,逐渐增加刺激量直至波形稳定,记录稳定反应波形并确定面神经传导速度。

3.2 疗效标准

参考 Cohen Albert面肌痉挛分级改善评定标准[7]。

治愈:面部、眼睑牵拉症状消失。

显效:各项临床症状缓解,较少出现面部、眼睑抽动症状,由治疗前的2~4级降为1~2级,痉挛分级下降2级以上。

有效:面部、眼睑抽动症状较治疗前有很大改善,由治疗前的4级降低为3级,痉挛分级下降1级。

无效:各项临床症状和体征无明显改善,痉挛分级程度也无明显变化。

3.3 统计学方法

采取SPSS23.0软件进行处理分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验;计数资料比较采用秩和检验;等级资料比较采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

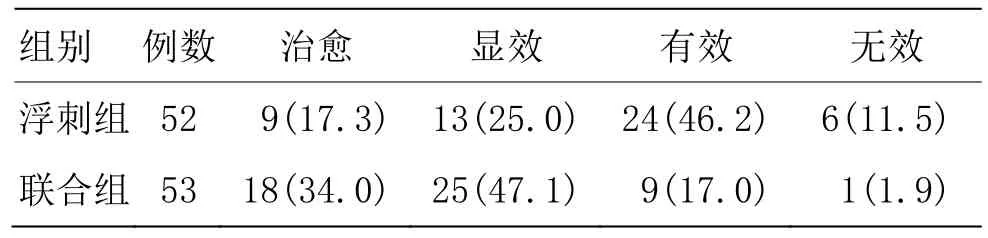

3.4.1 两组临床疗效比较

联合组临床疗效明显优于浮刺组(Z=3.734,P<0.05)。详见表2。

表2 两组临床疗效比较 [例(%)]

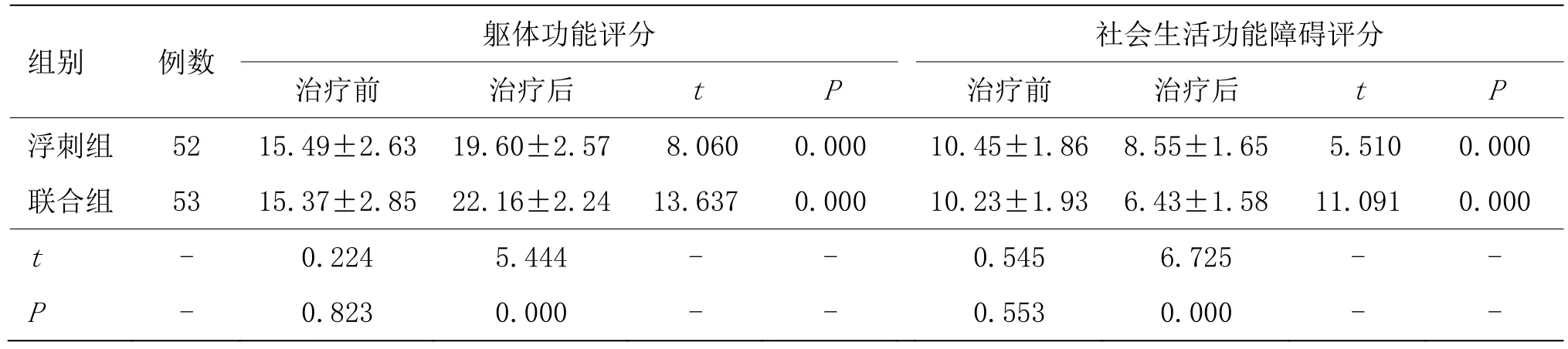

3.4.2 两组治疗前后FDI评分比较

治疗前,两组患者 FDI评分中躯体功能评分和社会生活功能障碍评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者躯体功能评分均升高(P<0.05),且联合组明显高于浮刺组(P<0.05);两组社会生活功能障碍评分均降低(P<0.05),且联合组明显低于浮刺组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后FDI评分比较 (±s,分)

表3 两组治疗前后FDI评分比较 (±s,分)

组别 例数 躯体功能评分 社会生活功能障碍评分治疗前 治疗后 t P 治疗前 治疗后 t P浮刺组 52 15.49±2.63 19.60±2.57 8.060 0.000 10.45±1.86 8.55±1.65 5.510 0.000联合组 53 15.37±2.85 22.16±2.24 13.637 0.000 10.23±1.93 6.43±1.58 11.091 0.000 t - 0.224 5.444 - - 0.545 6.725 - -P - 0.823 0.000 - - 0.553 0.000 - -

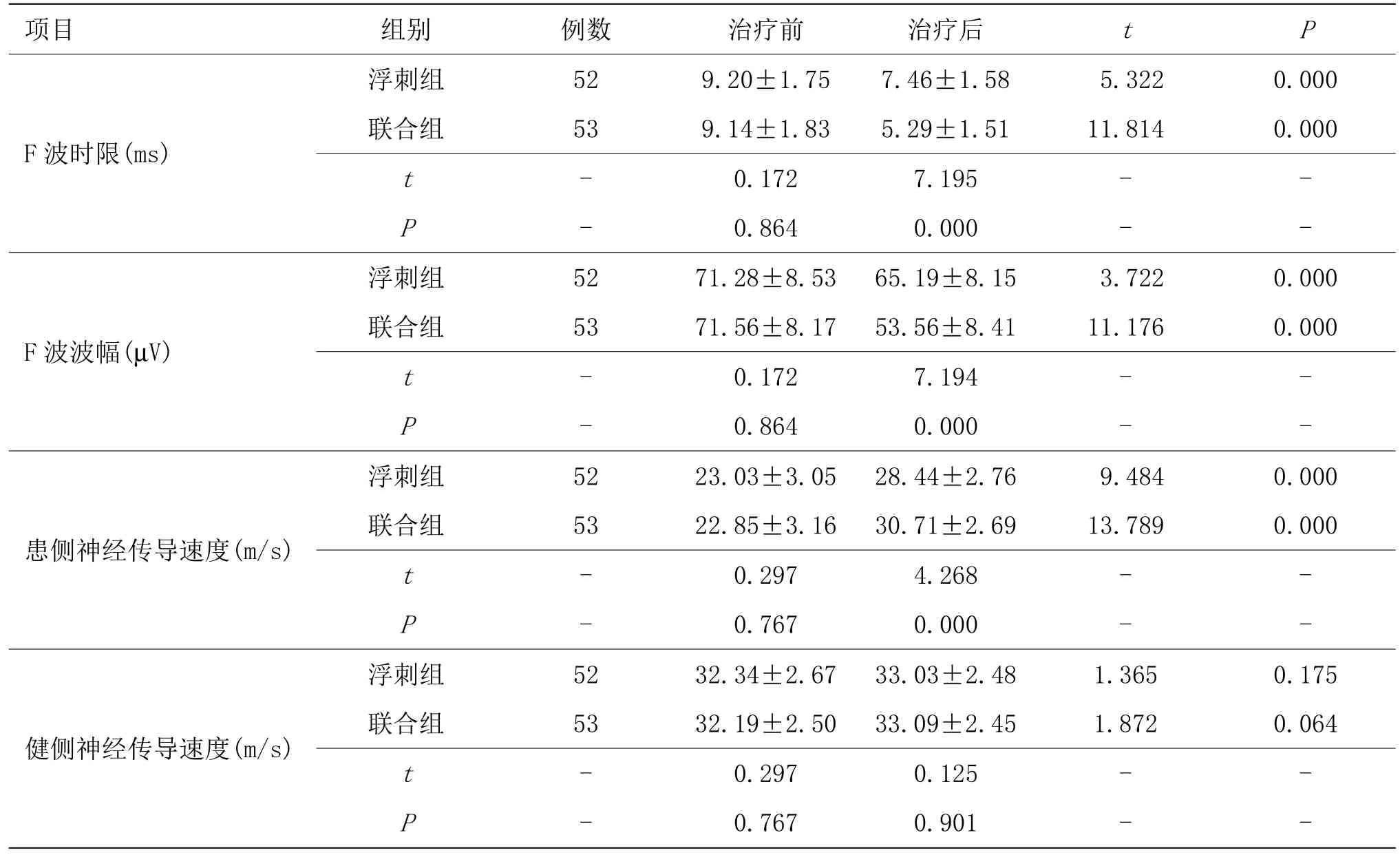

3.4.3 两组治疗前后神经电生理指标比较

治疗前两组患者F波时限、F波波幅、患侧和健侧神经传导速度比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者F波时限和F波波幅均下降(P<0.05),且联合组明显低于浮刺组(P<0.05);两组患者健侧神经传导速度治疗前后无变化(P>0.05);患侧神经传导速度高于治疗前(P<0.05),且联合组明显高于浮刺组(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后神经电生理指标比较 (±s)

表4 两组治疗前后神经电生理指标比较 (±s)

项目 组别 例数 治疗前 治疗后 t P F波时限(ms)浮刺组 52 9.20±1.75 7.46±1.58 5.322 0.000联合组 53 9.14±1.83 5.29±1.51 11.814 0.000 t - 0.172 7.195 - -P - 0.864 0.000 - -F波波幅(µV)浮刺组 52 71.28±8.53 65.19±8.15 3.722 0.000联合组 53 71.56±8.17 53.56±8.41 11.176 0.000 t - 0.172 7.194 - -P - 0.864 0.000 - -患侧神经传导速度(m/s)浮刺组 52 23.03±3.05 28.44±2.76 9.484 0.000联合组 53 22.85±3.16 30.71±2.69 13.789 0.000 t - 0.297 4.268 - -P - 0.767 0.000 - -健侧神经传导速度(m/s)浮刺组 52 32.34±2.67 33.03±2.48 1.365 0.175联合组 53 32.19±2.50 33.09±2.45 1.872 0.064 t - 0.297 0.125 - -P - 0.767 0.901 - -

4 讨论

面肌痉挛是一类表现为患者一侧面部肌肉出现不自主抽动症状的疾病,部分患者抽搐部位为眼轮匝肌周围,大部分患者则可扩散至眼角、口角等处,甚至全面部肌肉,本病对患者的日常社交、生活和心理状态带来一定的影响。目前本病的发病机制主流假说包含核性学说和短路学说,核性学说认为面神经出脑桥区在受到周围血管压迫的情况下点燃面神经核,因此兴奋性提高、突触活跃性增加从而发生面肌痉挛;短路学说认为面神经出脑桥区处存在一定的不受鞘组织包围的少突胶质细胞,因此在周围血管的压迫下导致面神经受损,发生跨突触神经冲动传导,故而出现面部抽搐的症状[8-9]。西医治疗本病主要通过抗癫痫药物、物理治疗、神经阻滞、肉毒素注射以及手术治疗等,以微血管解压术为代表的手术疗法有效率相对较高,但也存在一定的手术风险和术后复发以及颅神经并发症的风险[10-11]。针刺对于面肌痉挛的治疗有丰富的经验,故本研究在普通浮刺治疗基础上联合安神定志针法治疗。

中医学将面肌痉挛归属于“痉证”“筋惕肉瞤”“胞轮振跳”等范畴,《备急千金要方》中曾对本病描述为“夫眼瞤动、口唇动、偏喎,皆风入脉”,与现代医学描述的本病临床症状和体征相似。本病的病因病机主要在于外邪侵体、肝风内动、气血亏虚、滞留经脉所致的经络不通及筋脉失养,六淫、外伤等外邪侵体可致人体经气阻滞,机体上下气血运行受阻,经脉拘急而失去相应濡养,以致虚风内动而发为此证;此外,邪气可导致人体阴阳失衡,肌表不固,邪气中里,耗损气血津液等精微物质以致于脏腑经络功能失调,器官代谢异常,以体表腠理为始,而见颜面肌肉抽搐症状,正是风邪致病之症。浮刺法为《灵枢·官针》所记载的经典针法,本病病位在于筋脉,病因在于经筋失调,取双侧合谷和患侧瞳子髎、大迎、阳白、四白、颊车、内庭,其中合谷为大肠手阳明经之原穴,具有平肝熄风、通经活络之效,常用于治疗风动诸证;而瞳子髎位于眼轮匝肌发病之处,其下布有丰富的颧眶动静脉和面神经支,针刺可达疏风解痉之效;大迎配颊车、合谷、内庭有祛风通经活络之效;阳白、四白具有祛风明目之功。安神定志针法是根据中医学“神定则痉止”治疗理念和多年治疗经验所改良的针法,“肝者,罢极之本,其充在筋”,人体气机疏泄逆乱则可致使经筋不安。本病以痉挛为标,以气机逆乱为实,旨在以宁心安神达到调养气血、滋润经筋而治疗面部痉挛的疗效。安神定志针法取本神(双侧)和神庭穴,其中本神为足少阳胆经和阳维脉之交会,脑为人之本,主神志,功效在于安神定志、清热止痛,神庭穴属督脉之要穴,也为足阳明胃经和足太阳膀胱经之交会穴,可祛风泻热、安神宁心,通过针刺以上二穴并通过连续波刺激,使肝气升发、条畅气机,循经脉走行使不受阻滞从而濡养筋膜,疏通经脉,停止痉挛抽搐等症状。

本次研究结果表明,联合组疗效分级情况优于浮刺组,且联合组FDI评分中躯体功能评分更高,社会生活功能障碍评分更低,说明浮刺联合安神定志针法对于面肌痉挛患者疗效更佳,原因在于普通浮刺治疗可促进交感神经系统的兴奋性,促进面部血液循环,安神定志针法可增进疗效机制在于大脑额叶对于精神活动的影响,本神、神庭位于前额,通过电针直刺可使气至病所,调节脑额叶的神经活动,从而激活不同的信息传导途径使缓解肌肉痉挛[12]。面神经电生理是反映神经功能状态和结构完整性的神经电生理指标,其中波幅反映神经纤维数量和兴奋肌纤维的兴奋程度,时限反映的是最快的运动纤维从受刺激到反馈至所支配的肌肉所花费的时间,二者提示神经传导兴奋程度[13],治疗后两组患者F波时限和F波波幅均下降,且联合组明显低于浮刺组;两组患者健侧神经传导速度治疗前后无变化,但患侧神经传导速度高于治疗前,且联合组明显高于浮刺组,说明浮刺联合安神定志针法可降低面神经异常兴奋,促进面神经正常传导,原因可能在于针刺穴位刺激可继发中枢神经阻断或干扰异常神经冲动到面神经核的传导,从而调节面神经运动核团兴奋性[14]。

综上所述,浮刺联合安神定志针法治疗面肌痉挛疗效较好,可抑制异常神经冲动传导和面神经的异常兴奋,有效改善面部功能障碍,恢复面肌功能。