火针围刺治疗斑块状银屑病疗效观察及对炎症因子的影响

肖雪,杨素清

(1.黑龙江中医药大学,哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,哈尔滨 150040)

银屑病(psoriasis)是一种由 T淋巴细胞介导的以边界清晰的红斑丘疹样皮损并上覆银白色鳞屑为主要特征的免疫炎症性皮肤病[1]。根据一项来自全球20个国家的流行病学研究表明,全世界银屑病患病率约为2%~3%,并且呈现逐年升高的趋势[2]。同时,根据一项最新的研究结果显示,我国银屑病现患病例数约为866万例,患病率及发病率为1990年的1.95倍[3]。斑块状银屑病(plaque psoriasis, PP)是常见的银屑病分型之一,好发于慢性病程的高龄患者,发病率高且治疗难度大[4]。根据2019年美国皮肤病学会和国家银屑病基金会调查结果显示,PP还可引起不同程度的心理健康受损,导致生活质量严重降低[5]。

PP的发生与免疫炎症因子密切相关,由T细胞驱动的炎症反应刺激角质形成细胞生长及血管生成,引发PP发生与发展[6]。火针具有操作简便和疗效显著的特征,已成为中医药领域的重要治疗方法之一[7]。有研究证实火针能够通过抑制T淋巴细胞增殖从而改善银屑病的临床症状和皮损面积。同时还有研究表明,火针具有调节免疫的作用,能够通过促进调节性 T细胞的分化和抑制炎症反应,达到治疗皮肤病的效果[8-10]。课题组采用火针局部围刺法治疗PP取得了较好疗效,现将结果汇报如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2020年8月至2021年1月在黑龙江中医药大学附属第一医院皮肤科门诊及住院部就诊的 80例符合标准的PP血瘀证患者。采用随机数字表法随机分为对照组和治疗组,每组40例。两组患者性别、年龄和病程等一般资料的比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照《中国银屑病诊疗指南(2018完整版)》[11]中相关标准。①皮损为边界清晰的红色斑块,皮损上覆着银白色鳞屑,剥离后可见筛状出血点;②直径 1 cm到数厘米不等,数量不等;③多发于头皮和四肢伸侧,亦或散在分布全身任何部位,甚则遍及全身;④起病骤,病程久,可随季节发展;⑤皮损表面附着紧密鳞屑,基底色黯红,可有明显浸润倾向。

1.2.2 中医诊断标准

参照《寻常型银屑病中医外治特色疗法专家共识(2017年)》[12]中血瘀证诊断标准。主症为皮损暗红,肥厚浸润,迁延不愈。兼症为肌肤甲错,唇甲青紫或面色黧黑;月经色暗,或夹有血块;舌质紫黯或有瘀斑瘀点;脉涩或细缓。主症和一项以上兼症具备即可确定。

1.3 纳入标准

①符合PP的西医诊断标准。②符合中医学血瘀证辨证分型诊断标准。③年龄20~60岁。④知情同意,可进行本治疗研究者。

1.4 排除标准

①备孕、怀孕或哺乳期患者;②肝肾功能损害、造血系统及心脑血管等严重原发病及精神病患者;③已知对某类药物成分过敏者,及不耐受本治疗者;④近 4周接受过雷公藤或昆明山海棠等同类药物、化学疗法或免疫抑制剂治疗者; ⑤正进行他项药物临床研究的受试者。

1.5 剔除标准

①治疗过程中受试者依从性差;②未服用药物或自行服用他药者;③不能判断疗效而影响结果判断者;④因各种原因疗程未结束退出治疗、失访或死亡者。

1.6 脱落标准

①发生严重不良反应或其他生理改变,不宜继续受试者;②资料缺失,对判断该治疗有效性和安全性产生影响者。

2 治疗方法

2.1 对照组

予以药物卡泊三醇软膏外用(重庆华邦制药有限公司,国药准字H20113541),每日2次,涂擦于皮损处。

2.2 治疗组

在对照组治疗基础上采用火针围刺治疗。嘱患者取舒适体位,对皮损部位进行两次碘伏消毒。以示指、中指、拇指三指“握笔式”夹持火针(0.35 mm×40 mm),在乙醇灯上烧热至红白后,迅速垂直刺皮损部位,直入直出。针刺深度以刚穿透皮损组织 0.2~1 cm为度,针刺密度为每间隔皮损2~5 mm针刺,由皮损中心放射围刺。刺后以碘伏消毒,24 h不沾水,每周1次。

两组患者均治疗8周,结束后随访4周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 皮损评分

参照皮损严重程度指数(psoriasis area and severity index, PASI)[13]分别记录两组PP血瘀证患者治疗前和治疗后的红斑(E)、浸润(I)、鳞屑(D)及皮损面积(A)的改善情况。该量表以不同部位严重程度评分×皮损区域面积评分之和作为PASI分值,分值范围为0~72分。

3.1.2 瘙痒程度

参照瘙痒视觉模拟量表(visual analog scale,VAS)评分标准[14]对两组患者的瘙痒情况进行评分。该评分范围0~10分,无感为0分,轻度痒感为1~3分,中度痒感为4~7分,重度痒感为7~10分,分数越高提示瘙痒程度越重。

3.1.3 中医证候积分

参照文献[15]中标准,根据皮损颜色(无红斑、淡红色、深红色、暗红色)、皮损厚度(高度与正常皮肤表面一致、略高出皮肤表面、中度隆起伴皮损边缘为斜坡或圆形、皮损增厚且隆起十分明显)、瘙痒程度(无、轻微、瘙痒但不影响睡眠、严重瘙痒致影响睡眠)、舌下脉络(不显著、曲张且局部青紫、曲张且明显青紫、曲张且紫黑粗胀)分别计0、2、4、6分,总分范围为0~24分,分值越高,血瘀证越重。

3.1.4 生活质量评分

参照皮肤病患者生活质量指数(dermatology life quality index, DLQI)[16]对两组患者生活质量进行评估。该表共涉及10个问题,涵盖知觉感受、心理健康、工作学习、日常活动、社交以及家庭生活等方面内容。采用4级计分法,0~3 分,分别代表对生活质量的影响为无、小部分影响、比较影响和显著影响;合计评分分为5个等级,总分为0~30分,分值越大患者生活质量越差,依次代表的患者生活质量影响程度为没有影响、轻度、中度、重度以及极其严重。

3.1.5 免疫炎症因子

分别于治疗前后收集患者晨起静脉血,离心。分别用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测两组患者血清中白细胞介素(interleukin, IL)-17、白细胞介素(IL)-23、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)-α以及转化生长因子(transforming growth factor, TGF)-β的含量。另采用流式细胞术检测两组患者治疗前和治疗后外周血中辅助性T细胞(helper T cell 17, Th17)和调节性 T淋巴细胞(regulatory T lymphocytes, Treg)细胞的比例。

3.2 疗效标准

参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[17]对两组患者治疗后疗效进行判定。疗效指数=[(治疗前PASI评分-治疗后 PASI评分)/治疗前 PASI评分]×100%。

痊愈:疗效指数>95%。

显效:疗效指数>60%且≤95%。

有效:疗效指数>30%且≤60%。

无效:疗效指数≤30%。

总有效率=[(痊愈+显效+有效)例数/总例数]×100%。

3.3 统计学方法

采用SPSS23.0统计软件进行统计学分析。计数资料以例(率)表示,等级资料比较采用Mann-Whitney U非参数检验。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

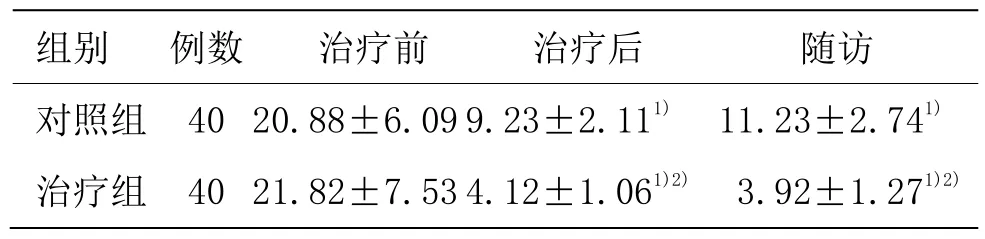

3.4.1 两组治疗前后及随访PASI评分比较

两组治疗后及随访的 PASI评分均较同组治疗前显著降低,且治疗组明显低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后及随访PASI评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后及随访PASI评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 随访对照组 40 20.88±6.09 9.23±2.111) 11.23±2.741)治疗组 40 21.82±7.53 4.12±1.061)2) 3.92±1.271)2)

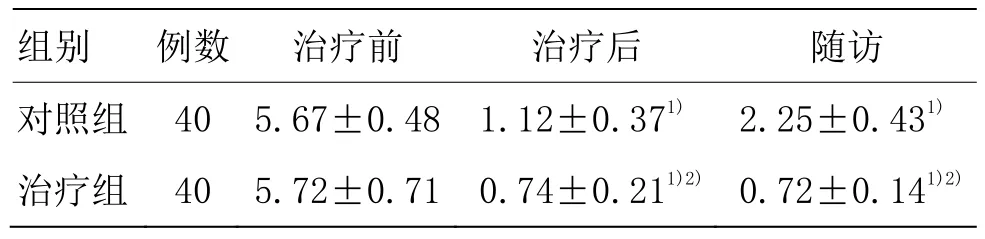

3.4.2 两组治疗前后及随访瘙痒评分比较

两组治疗后及随访瘙痒评分较同组治疗前均显著降低,且治疗组明显低于对照组,差异均具统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后及随访瘙痒评分比较 (±s,分)

表3 两组治疗前后及随访瘙痒评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 随访对照组 40 5.67±0.48 1.12±0.371) 2.25±0.431)治疗组 40 5.72±0.71 0.74±0.211)2) 0.72±0.141)2)

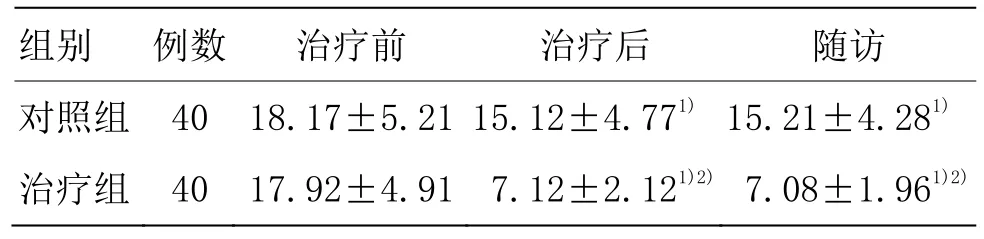

3.4.3 两组治疗前后及随访中医证候积分

两组治疗后及随访中医证候积分均明显低于治疗前,且治疗组明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后及随访中医证候积分比较 (±s,分)

表4 两组治疗前后及随访中医证候积分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 随访对照组 40 18.17±5.21 15.12±4.771) 15.21±4.281)治疗组 40 17.92±4.91 7.12±2.121)2) 7.08±1.961)2)

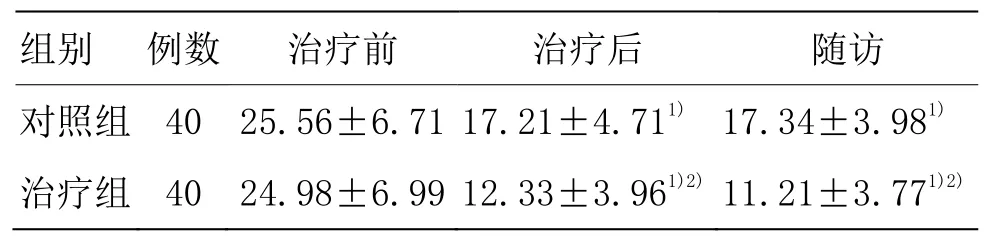

3.4.4 两组治疗前后及随访DLQI评分比较

两组患者治疗后及随访 DLQI评分均明显低于同组治疗前,且治疗组明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表5。

表5 两组治疗前后及随访DLQI评分比较 (±s,分)

表5 两组治疗前后及随访DLQI评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 随访对照组 40 25.56±6.71 17.21±4.711) 17.34±3.981)治疗组 40 24.98±6.99 12.33±3.961)2) 11.21±3.771)2)

3.4.5 两组治疗前后血清炎症因子水平比较

两组治疗后血清IL-17、IL-23及TNF-α水平与治疗前相比均显著降低(P<0.05),TGF-β水平均明显升高(P<0.05),且治疗组各项指标明显优于对照组(P<0.05)。详见表6。

表6 两组治疗前后血清炎症因子水平的比较 (±s, pg/mL)

表6 两组治疗前后血清炎症因子水平的比较 (±s, pg/mL)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 IL-17 IL-23 TNF-α TGF-β对照组 40 治疗前 87.12±12.31 135.12±27.12 43.12±8.19 32.12±4.16治疗后 71.21±8.951) 100.21±19.871) 28.18±4.161) 58.18±7.121)治疗组 40 治疗前 90.17±13.14 141.38±31.27 45.17±7.12 31.74±4.12治疗后 51.23±6.121)2) 62.18±9.881)2) 16.19±2.171)2) 72.19±8.111)2)

3.4.6 两组治疗前后Th17和Treg百分比比较

两组治疗后血清Th17百分比及Th17/Treg的比值较治疗前显著降低(P<0.05),Treg百分比显著增高(P<0.05),治疗组优于对照组(P<0.05)。详见表7。

表7 两组治疗前后Th17和Treg百分比比较 (±s)

表7 两组治疗前后Th17和Treg百分比比较 (±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 Th17(%) Treg(%) Th17/Treg对照组 40 治疗前 9.21±1.31 4.12±0.51 2.12±0.31治疗后 7.21±1.011) 6.16±0.771) 1.02±0.251)治疗组 40 治疗前 9.34±1.42 4.32±0.58 2.21±0.41治疗后 4.15±0.621)2) 10.33±1.021)2) 0.47±0.171)2)

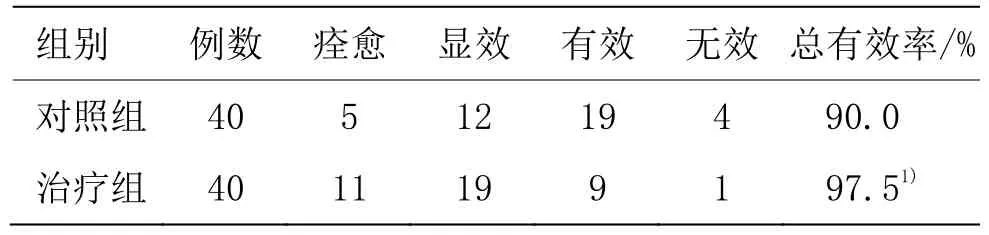

3.4.7 两组临床疗效比较

治疗组临床疗效明显优于对照组,差异具有统计学意义(Z=2.303,P=0.0021)。详见表8。

表8 两组临床疗效比较 (例)

4 讨论

银屑病作为一种反复发作的慢性迁延的炎症性皮肤病,其发病过程除由成纤维细胞和角质形成细胞参与外,还与免疫系统的其他细胞及分子密切相关,其中以树突状细胞和T淋巴细胞在银屑病炎症反应中的作用最为重要[18]。IL-23和 TNF-α作为重要的促炎性因子,有研究结果显示在中重度斑块型银屑病患者的血清中IL-23和TNF-α的表达水平较健康受试者显著增加。此外,皮肤含有大量的T淋巴细胞,其总数约为体循环的2倍。当机体收到抗原刺激的时候,T淋巴细胞通过活化并且分泌大量的炎症细胞因子(如 IL-17、IL-23和 TNF-α)并作用于角质形成细胞,从而通过旁分泌或自分泌的方式产生免疫级联反应[19]。Th17和Treg作为T淋巴细胞的2个重要亚群,两者的平衡在慢性炎症性疾病及自身免疫性疾病的发生和发展过程中发挥着重要的作用[20]。有报道显示银屑病患者外周血中 Th17的比例较正常对照组显著增加,并且 Th17的水平与银屑病的严重程度呈现显著的正相关。而IL-23还能够通过诱导Th17分泌促炎性因子IL-17,进一步扩大银屑病的炎症反应[21]。与Th17相反,Treg是一类具有抑炎作用的免疫细胞亚群,有研究证实其在银屑病患者外周血和皮损中的数量显著低于正常人,同时其对效应 T细胞的抑制能力明显降低[22]。TGF-β是由Treg分泌的一类具有抑炎作用的细胞。因此,一方面可以通过作用于效应细胞发挥抑炎的作用,另一方面还可以促进Treg中Foxp3的表达,从而促进Treg的增殖[23]。因此,调控Th17/Treg的平衡是治疗斑块状银屑病(PP)的重要的途径。

银屑病属于中医学“白疕”的范畴,此病乃因血气相搏,以致肌表失于濡养而发,而斑块状皮损属银屑病中医证型血瘀证之表现。李斌教授认为本病血瘀证多由血热证迁延转变,热盛伤阴、煎熬阴血、气血瘀结发为本病[24]。血瘀作为病机关键贯穿银屑病静止期始终,影响病理的转归和预后[25-27]。本病治疗上应活血散瘀,通络散结[28-29];PP病机为瘀血阻滞而发病,针灸能疏通气血,活血化瘀[30-32]。佐以火针特有的温热之功,使血得温而行,针感与热感结合,以促络通血行,鼓舞阳气,泻其病邪,通畅气血。

本研究结果显示,火针局部围刺能够提高临床疗效,显著降低PP血瘀证患者PASI评分、瘙痒程度、中医证候积分和DLQI评分。此外,火针局部围刺还能够显著降低 PP血瘀证患者血清 IL-17、IL-23、TNF-α的水平和Th17/Treg的比率,增加血清TGF-β的水平,且明显优于对照组。

综上所述,火针围刺法对治疗PP能够减缓患者的皮损症状,改善患者生活质量,降低炎症因子水平,临床效果显著。