针刺联合中药外敷治疗急性痛风性关节炎湿热痹阻证的疗效观察

肖艺,周芬,宋清,陈星

(河南中医药大学第一附属医院,郑州 450002)

痛风性关节炎(gouty arthritis, GA)是由于嘌呤代谢紊乱,尿酸生成增加,和(或)排泄减少,尿酸盐沉积在关节及其周围软组织中,引起的关节炎性疾病[1]。多发于40岁以上男性,发病率随年龄递增,但近年来有向年轻化发展的趋势。GA急性期发病急骤,表现为关节局部红肿热痛,疼痛剧烈,呈咬噬样、刀割样,难以忍受,多伴头晕、头痛、发热、关节活动不利等。病程进入慢性期后,出现大量痛风石,关节畸形,残废,常伴有肾脏尿酸结石,最终发展为肾功能衰竭,导致患者死亡[2-3]。在急性期西医主要采用秋水仙碱、非甾体类抗炎类、糖皮质激素等缓解症状,不良反应多,病情易反复[4]。中医药治疗 GA经历了长期的临床实践,疗效确切,不良反应少,为近年来研究的热点。王国书等[5]采用针刺联合中药汤剂治疗 GA湿热痹阻证总有效率高达 92.5%(37/40),患者血清尿酸水平明显降低。杨益等[6]采用针刺联合中药外敷可明显减轻患者关节疼痛,患者血清 C-反应蛋白含量明显降低,血沉速度明显减慢。笔者采用针刺联合中药热奄包外敷治疗急性GA湿热痹阻证,并与西药治疗相比较,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选择2019年1月至2020年1月河南中医药大学第一附属医院收治的100例急性GA湿热痹阻证患者,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组50例。对照组中男41例,女9例;年龄40~64岁,平均(54±6)岁;本次发病时间0.9~24 h,平均(10.2±1.6)h;发病部位位于第一跖趾关节 45例,膝关节 3例,踝关节 2例。观察组中男43例,女7例;年龄41~65岁,平均(54±6)岁;本次发病时间 0.7~24 h,平均(11.1±1.3)h;发病部位位于第一跖趾关节 46例,膝关节3例,踝关节1例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准

西医诊断参照《中国高尿酸血症与痛风诊疗指南(2019)》[7]。①受累关节区域红肿热疼,关节活动功能受限;②X线摄片下显示非对称性关节内肿胀;③血尿酸升高,血沉加快,影像学下可见尿酸盐结晶。中医辨证标准参照《中医病证诊断疗效标准》[8]。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②年龄 40~65岁;③病程为急性期;④本次发病病程<24 h;⑤患者签署知情同意书。

1.4 排除标准

①合并关节肿瘤,造血功能障碍,骨骺滑脱症患者;②合并严重心肝肾严重不全患者;③妊娠与哺乳期患者;④过敏体质,或对本研究药物过敏患者。

1.5 脱落标准

①依从性差;②自行退出;③数据不全;④失访。

2 治疗方法

2.1 对照组

口服秋水仙碱片(昆药集团股份有限公司,国药准字H53021534),每1~2 h口服0.5 mg,24 h不超过6 mg;关节疼痛缓解后,每次1.5 mg,每日3次,连续治疗7 d。

2.2 观察组

采用针刺联合中药热奄包外敷治疗。针刺主穴取三阴交、阴陵泉、足太阴脾经荥穴(大都)、阿是穴。经穴皮肤局部常规消毒,采用0.30 mm×50 mm一次性无菌针灸针进行针刺。三阴交、阴陵泉针灸针快速入穴位浅层,慢慢深入至 1.5~2寸,得气后行捻转提插手法,轻插重提 24次,再重插轻提 36次,提插幅度约为1.0寸,留针20 min,第10分钟再捻转提插1次。阿是穴针刺与皮肤呈 60°角斜刺进针,拇指用重力向前左转动针体,用轻力向后右转行补法,刺入1.0~1.5寸。荥穴针刺时针尖与皮肤呈45°角斜刺,刺入深度约 0.8寸,行平补平泻捻转手法,以患者有酸麻重胀感为宜。配穴取委中、足三里、合谷、太溪、太冲、曲泽。委中、足三里、合谷缓慢进针约1.5寸,只捻转不提插。太溪、太冲、曲泽直刺约1.0寸,得气后采用捻转泻法。以上各穴均留针20 min。中药热奄包组成为泽泻、大黄、黄柏各30 g,地骨皮、木通各20 g,蜈蚣10 g。上述中药粉碎后,用蜂蜜调匀成糊状,摊平,厚度约2 cm,置于微波炉中加热30 s,趁热敷涂于患处,每日1次,每次2 h。连续治疗7 d。

3 治疗结果

3.1 观察指标

3.1.1 临床整体症状量表(TSS)[9]

治疗前后分别观察患者关节疼痛、肿胀程度、压痛、皮肤红晕、痛风石、关节畸形。每项0~3分,分值越低表示症状越轻。

3.1.2 疼痛数字评价量表(NRS)[10]

观察患者安静平卧疼痛,翻身疼痛,咳嗽疼痛,深呼吸疼痛,疼痛对睡眠的影响等,总分 0~10分,分值越低表示症状越轻。

3.1.3 滑膜厚度和关节液深度

采用THP1200型彩色多普勒超声仪(德国Ambion公司)检测滑膜厚度和关节液深度。

3.1.4 实验室指标

①采用荧光法检测血尿酸、关节液尿酸、24 h尿尿酸排出量、血沉,试剂盒由瑞典Entomed AB公司生产。②采用酶联免疫吸附法检测血清和关节液炎性因子[肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-8(IL-8)]的含量,试剂盒由美国Beckman公司生产。

3.1.5 安全性指标及随访情况

治疗前后检测患者的血、尿常规,心电图,肝、肾功能。观察治疗期间出现的不良反应。治疗后随访12.1~14.9个月,观察两组患者复发及加重情况。

3.2 疗效标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[8]。

临床控制:关节疼痛、肿胀消失,关节活动功能自如,血尿酸、血沉恢复正常。

显效:关节疼痛、肿胀消失,关节活动功能改善,血尿酸恢复正常,血沉下降。

有效:关节疼痛、肿胀基本消失,关节活动功能改善,血尿酸、血沉下降。

无效:未达到有效标准。

3.3 统计学方法

采用SPSS22.0统计软件进行数据处理。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验;计数资料以百分率表示,比较采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

研究期间对照组脱落3例(2例依从性差,1例失访),观察组脱落1例(依从性差)。

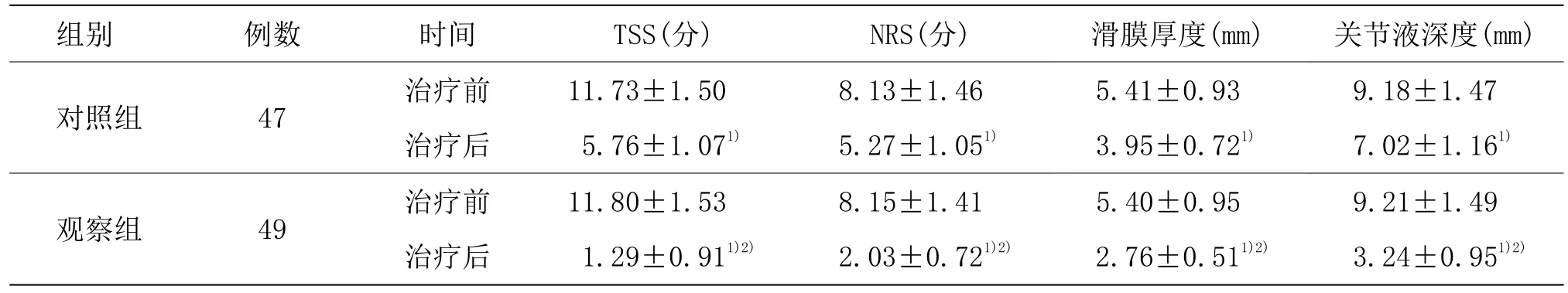

3.4.1 两组治疗前后TSS评分、NRS评分、滑膜厚度、关节液深度比较

治疗前,两组TSS评分、NRS评分、滑膜厚度、关节液深度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后TSS评分、NRS评分、滑膜厚度、关节液深度明显降低(P<0.05),且观察组上述指标低于对照组(P<0.05)。详见表1。

表1 两组治疗前后TSS评分、NRS评分、滑膜厚度、关节液深度比较 (±s)

表1 两组治疗前后TSS评分、NRS评分、滑膜厚度、关节液深度比较 (±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 TSS(分) NRS(分) 滑膜厚度(mm) 关节液深度(mm)对照组 47 治疗前 11.73±1.50 8.13±1.46 5.41±0.93 9.18±1.47治疗后 5.76±1.071) 5.27±1.051) 3.95±0.721) 7.02±1.161)观察组 49 治疗前 11.80±1.53 8.15±1.41 5.40±0.95 9.21±1.49治疗后 1.29±0.911)2) 2.03±0.721)2) 2.76±0.511)2) 3.24±0.951)2)

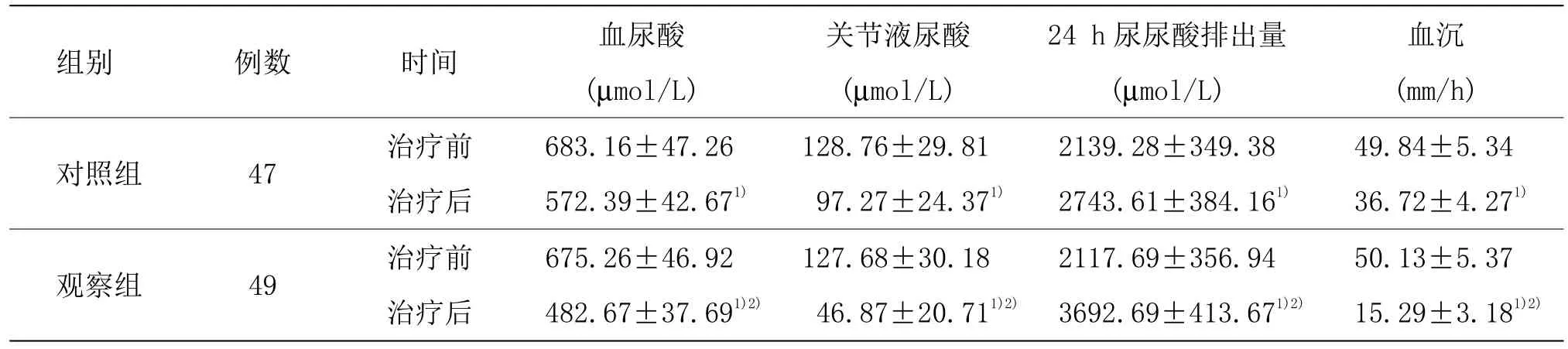

3.4.2 两组治疗前后尿酸及血沉水平比较

治疗前,两组血尿酸、关节液尿酸、24 h尿尿酸排出量、血沉比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后血尿酸、关节液尿酸、血沉明显降低(P<0.05),24 h尿尿酸排出量明显升高(P<0.05);且观察组优于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后尿酸及血沉水平比较 (±s)

表2 两组治疗前后尿酸及血沉水平比较 (±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 血尿酸(µmol/L)关节液尿酸(µmol/L)24 h尿尿酸排出量(µmol/L)血沉(mm/h)对照组 47 治疗前 683.16±47.26 128.76±29.81 2139.28±349.38 49.84±5.34治疗后 572.39±42.671) 97.27±24.371) 2743.61±384.161) 36.72±4.271)观察组 49 治疗前 675.26±46.92 127.68±30.18 2117.69±356.94 50.13±5.37治疗后 482.67±37.691)2) 46.87±20.711)2) 3692.69±413.671)2) 15.29±3.181)2)

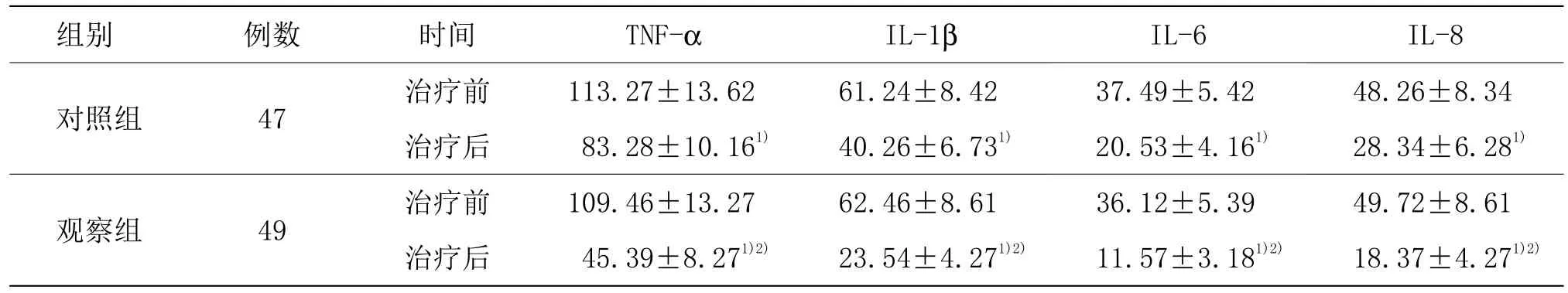

3.4.3 两组治疗前后血清炎性因子比较

治疗前,两组血清中 TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-8水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后血清中TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-8明显降低(P<0.05),且观察组优于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后血清炎性因子比较 (±s, ng/L)

表3 两组治疗前后血清炎性因子比较 (±s, ng/L)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 TNF-α IL-1β对照组 47 治疗前 152.37±14.23 94.36±12.26治疗后 106.21±12.151) 58.49±8.161)观察组 49 治疗前 149.83±15.17 93.21±11.84治疗后 61.43±9.161)2) 37.16±6.271)2)IL-6 IL-8 53.26±9.26 73.27±10.24 41.29±7.261) 51.26±8.431)51.39±9.72 74.16±10.34 35.27±5.161)2) 38.26±6.421)2)

3.4.4 两组治疗前后关节液中炎性因子比较

治疗前,两组关节液中炎性因子水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后上述指标明显降低(P<0.05),且观察组优于对照组(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后关节液中炎性因子比较 (±s, ng/L)

表4 两组治疗前后关节液中炎性因子比较 (±s, ng/L)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 TNF-α IL-1β IL-6 IL-8对照组 47 治疗前 113.27±13.62 61.24±8.42 37.49±5.42 48.26±8.34治疗后 83.28±10.161) 40.26±6.731) 20.53±4.161) 28.34±6.281)观察组 49 治疗前 109.46±13.27 62.46±8.61 36.12±5.39 49.72±8.61治疗后 45.39±8.271)2) 23.54±4.271)2) 11.57±3.181)2) 18.37±4.271)2)

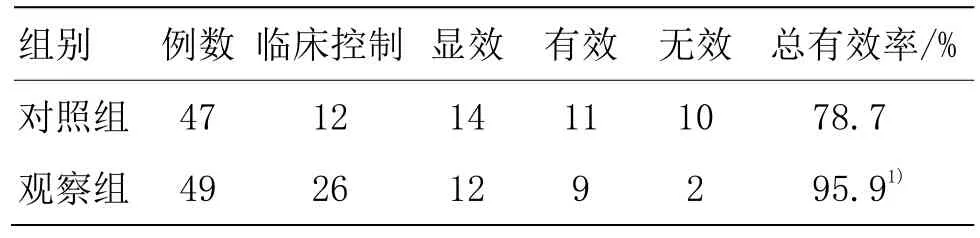

3.4.5 两组临床疗效比较

观察组总有效率为 95.9%(47/49),高于对照组的78.7%(37/47)(P<0.05)。详见表5。

表5 两组临床疗效比较 (例)

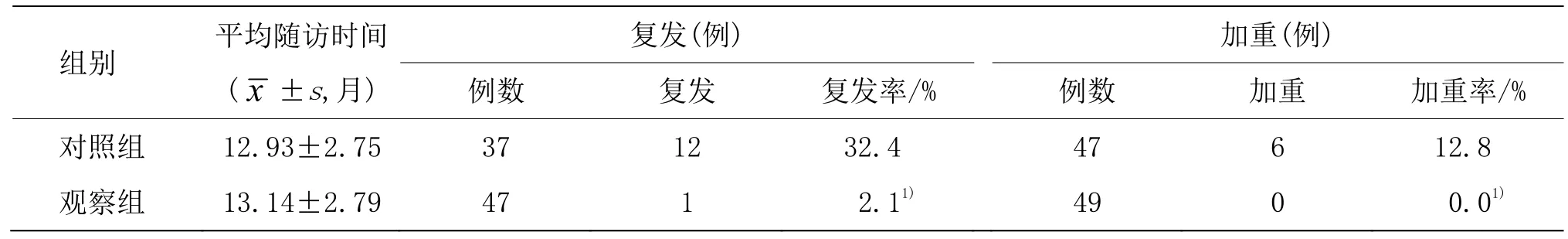

3.5 两组随访情况比较

观察组复发率为 2.1%,低于对照组的 32.4%(P<0.05);观察组加重率为 0.0%,低于对照组的12.8%(P<0.05)。详见表6。

表6 两组随访情况比较

3.6 安全性评价

研究期间所有患者均未见心电图,肝、肾功能,血、尿常规明显异常改变。对照组出现恶心呕吐11例,腹痛腹泻 7例,皮疹 5例,食欲不振 3例,脱发 1例,发热1例。观察组出现1例晕针,平卧休息后好转。观察组不良反应发生率 2.0%(1/49),低于对照组的 59.6%(28/47)(P<0.05)。

4 讨论

流行病学报道[11-12]显示痛风性关节炎(GA)在欧洲成年人中发病率为 0.89%~2.51%,在美国成年人中发病率约为3.75%,在我国成年人中发病率为1%~3%,且以每年超过9.0%的速度递增,预计到2035年将发展为仅次于糖尿病的第二大代谢性疾病。GA为进展性疾病,病程可分为急性期、间歇期、慢性期,病情不可逆转,在急性期给予积极的治疗,对控制病情进展,保护患者关节,减少并发症,至关重要[13]。秋水仙碱可抑制白细胞活性,减少乳酸生成,以拮抗尿酸结晶沉积,减轻炎性反应,为治疗急性GA的常用药物,但不良反应较多。

GA归属于中医学“湿热痹”“浊痹”“白虎历节”等范畴[14]。急性期以湿热痹阻证最为常见。《伤寒指掌·伤寒类证》:“湿热证,因长夏多阴雨,得日气煦照,则潮湿上蒸,袭人肌表,着于经络。”患者素体虚弱,湿热入侵,或寒湿侵袭,入里化热,湿热之邪凝聚关节,阻滞脉络,日久化毒,“湿、热、瘀、毒”壅滞关节,导致关节红肿热痛,痛如白虎吞噬骨结,形成“白虎历节”。《景岳全书》:“以肥甘过度,酒醴无节,或多食乳酪湿热等物,致令热壅下焦,走注足胫,而日渐肿痛,或上连手节者此内因也。”患者饮食不节,浊液排泄不畅,湿热内生,下袭足胫,流注关节,湿热内蕴,气血运行不畅,痹阻脉络,日久形成“湿热痹”。

针刺主穴取三阴交、阴陵泉、荥穴、阿是穴。三阴交为足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经三条阴经气血物质交汇之所。“穴内天部之气的运行分为三支,干燥偏热的气态物在天之上部循脾经上炎,湿热的风气循肝经向上横行,滞重的湿冷之气循肾经下走筑宾穴”。针刺三阴交可调脾经湿热,肝经气血,肾经水湿[15]。阴陵泉为脾经合穴。阴,水也;陵,土丘也;泉,水泉也。意指脾脏的经水与脾土气血混合物在本穴聚合堆积。针刺所至可贯通气血,疏通经脉水道,外可柔筋,内可养神,强筋壮骨,以保护骨骼细胞,抑制疼痛信号的传递,缓解关节组织紧张,修复受损骨骼[16]。《灵枢·邪气藏府病形》:“荥俞治外经,合治内府。”荥穴为五输穴之一,经气流行之所,脉气至此渐大,犹如泉之已成小流,荥迂未深,故称荥穴。针刺荥穴逆气而泻,理气血,除热毒,祛水湿,消关节红肿,解关节重痛。阿是穴以痛为腧。《千金方》:“人有病痛,即令捏其上,若里当其处,不问孔穴,即得便快或痛,即云阿是,灸刺皆验。”针刺通过刺激压痛点促进局部血液循环,加速致炎因子吸收,缓解关节疼痛,见效快、效果显著[17]。针刺上述诸穴通过局部刺激,激发体内的经络系统,调节局部气血运行,改善机体微循环,缓解关节局部肌肉痉挛,促进局部炎性介质的吸收,减轻炎性反应引起的疼痛感,提高关节活动度。

外敷中药热奄包中泽泻利水渗湿,泄热化浊。《药品化义》:“泽泻除湿热,通淋浊,分消痞满,透三焦蓄热停水,此为利水第一良品。”大黄泻热毒,破积滞,行瘀血。黄柏味苦性寒,清湿热,除骨蒸。地骨皮退蒸除蒸。木通通经络,利水湿。蜈蚣为血肉有形之品,善走动,攻毒散结,通络止痛,引药入经,祛筋骨脉络伏邪。诸药合用清湿热,祛热毒,化瘀滞,通关节。

本文采用TSS、NRS及影像学评价患者临床症状和体征,观察组治疗后患者关节静息痛、压痛、肿胀、皮肤红晕、疼痛对睡眠的影响明显减轻,滑膜厚度和关节液深度明显降低,提示针刺联合中药热奄包外敷可能通过疏通经脉水道,调节气血运行,使湿去热化,以缓解关节红肿热痛,促进关节液吸收,修复受损骨关节。血尿酸水平升高,尿尿酸排泄降低,尿酸盐结晶沉积于关节组织,为导致GA的直接原因[18]。血沉为常用的反映炎性因子活跃程度的重要指标,GA急性期炎性因子处于活跃期,血沉加快。观察组治疗后患者的血尿酸、关节液尿酸、血沉明显降低,24 h尿尿酸排出量明显增多,表明针刺联合中药热奄包外敷可降低血液及关节液中尿酸水平,促进尿酸从尿液排泄,抑制炎性因子的活跃程度。炎症反应在 GA病情发展中起着重要作用,尿酸盐结晶沉积于关节组织,刺激中性粒细胞和巨噬细胞分泌,激活炎性细胞反射轴,诱导炎性因子TNF-α、IL-6分泌[19]。其中 TNF-α为炎性反应网链中首个炎性因子,可激活IL-1β、IL-6、IL-8等多个炎症因子,加重炎性反应。IL-1β为炎性趋化因子,当尿酸盐结晶沉积关节,不断刺激关节滑膜组织,IL-1β向关节区域迁移,并趋化其他炎性因子向受累关节区域聚集,使关节滑膜被炎性细胞浸润,导致关节损伤[20]。IL-6与IL-8通过调节中性粒细胞活性,从而启动机体免疫炎性反应,促进炎症介质生成。观察组治疗后患者的血清及关节液中TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-8水平降低,提示针刺联合中药热奄包外敷可能通过抑制炎性因子分泌,减轻关节腔炎性反应,抑制关节软骨降解,保护骨关节组织。

针刺通过穴位局部刺激,改善机体微循环,通畅三焦水道,清一身湿热浊毒,促进局部炎性介质的吸收;中药热奄包局部外敷,药力直达病所,祛湿化浊,通络除痹。针刺联合中药热奄包外敷可明显改善急性GA湿热痹阻证患者症状,抑制尿酸生成,增加尿酸排泄,降低血清及关节液中炎性因子水平,不良反应发生率低。