基于红外热像技术观察穴位贴敷对阳虚质人群督脉皮温影响

陈璐佳,江丹娜,邓艳华,刘宏飞

(宁波市中医院,宁波 315000)

中医体质学提出“体质可调论”,认为体质的稳定性应是相对的,具有动态可变性[1]。因而对判定为阳虚质的人群,应进行早期干预,调整机体阴阳、气血、津液平衡,纠正偏颇状态。中医干预治疗阳虚的方法众多,其中穴位贴敷是在中医基础理论的指导下,选用辛散、温通性味的中药,通过腧穴、经络传导,来激发人体经气、抵御外邪,从而纠正阳虚的体质偏颇状态,进而达到防治疾病目的的一种疗法。

目前,临床中对中医体质干预疗效判定主要依靠中医体质评估量表,该量表具有良好的信度和效度,然而易受到个人的知识水平、理解能力、主观感受等因素影响,造成问卷结果偏差,且缺乏可视化依据。红外热成像技术是利用仪器探测接收人体散发的红外辐射能,经过一系列信号处理和转换,形成可见光图像分布图。与中医体质评估量表相比,该检测不受被检者主观理解的影响,因而能够有效地避免由个人主观因素造成的误差,且目前医用红外热像仪的图像分辨率高,以不同色彩呈现人体皮温差异,可定量分析皮温变化,进而能可靠地评价治疗效果[2-3]。笔者基于医用红外热成像技术,采用随机对照试验研究,选取与阳虚相关的督脉为研究点,主要观察督脉热成像及腧穴皮温变化,可视化地评价中药穴位贴敷干预阳虚体质的疗效。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2019年3月至2019年9月宁波市中医院治未病中心接受中医体质辨识且辨识结果为阳虚质的受试者 78例,按照随机数字表制作随机信封隐藏方案,按具体进入治疗的先后顺序采用单盲法将患者随机分为治疗组 40例和对照组 38例。治疗组中男 17例,女23例;年龄21~62岁,平均(42±11)岁。对照组中男16例,女22例;年龄19~63岁,平均(41±11)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

采用中华中医药学会发表的《中医体质分类与判定表》进行评分,由调查人员根据回答按5级评分,计算原始分及转化分。原始分=各个条目分值相加,转化分数=[(原始分-条目数)/(条目数×4)]×100。转化分数≥40分评定为阳虚体质。由两名医师分别评定,当对阳虚质认定结果不一致时,由第三名高年资医师校准。

1.3 纳入标准

①符合上述阳虚体质诊断标准,即阳虚质转化分≥40分;②年龄18~65岁,性别不限;③4周内未接受任何药物及中医外治法治疗;④自愿参加试验并签署知情同意书者。

1.4 排除标准

①兼夹阴虚质者;②糖尿病、心血管、肺、肝、肾、造血系统等严重原发性疾病者、精神病患者;③有器质性病变、传染病、发热者;④妊娠期和哺乳期患者;⑤皮肤过敏者;⑥皮肤有疥疮、疱疹、破损、疤痕等影响体表温度成像者;⑦正在参加其他临床试验者;⑧依从性差者。

1.5 剔除和脱落标准

①受试者未坚持完成治疗或检查者;②研究过程中使用了其他影响疗效判断的药物或方法者;③在治疗的过程中,因感染因素或组织损伤、免疫反应所致体温升高者;④主动退出者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

自拟贴敷阳虚方,白芥子、细辛、干姜、肉桂、肉豆蔻、生黄芪、冰片按10:10:10:5:5:10:1的剂量比例混合,生姜榨汁,混合后的生药粉再以10 g:10 mL:2 mL的比例加入生姜汁和蜂蜜,相混并调成干稠膏状,压制制成直径2 cm、厚度0.5 cm圆饼,保鲜膜覆盖以备使用。配置好的药饼置于4 cm×4 cm专用防过敏贴中央,贴敷于关元、气海、中脘、肾俞(双)、脾俞(双)、命门、足三里(双)穴位上。采用远红外灯(重庆中芝医用仪器有限公司,型号 CQBS6,波普范围 2~25 µm)距离人体 20~30 cm,照射10 min以促进药物吸收。每次贴药时间为2 h。10 d治疗1次,共治疗4次。

2.2 对照组

用面粉制成色泽、大小相同的药饼作为安慰剂。贴敷取穴、操作及疗程同治疗组。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 督脉腧穴及督脉红外皮温

采用远舟医疗 MTI-Economy-2013型医用红外热成像仪,工作波段8~12 µm,空间加分辨角≤0.9 mrad,测温度范围为0~70 ℃,温宽设置为6.4~12.8 ℃,连续可调,最小温度分辨率为 0.02 ℃,测温误差±1 ℃,测温范围25~40 ℃。以体表解剖标志、骨度分寸方法定位(腧穴定位依据中华人民共和国国家标准 GB/T12346-2006)选取督脉线上大椎、身柱、至阳、脊中、腰阳关 5个穴位作为检测部位,在穴位旁开 1.5寸处进行绝缘标记(自制乙醇小球),便于图像采集后准确的定位测试点。受试者进入试验观察室,裸露全身,静坐休息20 min,以适应环境温度。观察室保持在(26±1)℃室温,60%~70%湿度,密闭门窗使室内空气处于静止状态。在情绪稳定、无汗、适应室温后应用红外热像仪进行图像采集,受检者站在距红外摄像机1.5 m处,检查者适时调整探头的角度和方向,使所需要采集的部位完全摄入镜头,观察人体主要穴位的红外辐射动态变化,待成像显色稳定后摄取背面全身图1次。治疗前后各做1次检查,即治疗前1 d和治疗后第30天分别观察督脉平均温度(大椎穴和腰阳关穴连线的平均温度[4])、身柱、至阳、脊中、腰阳关的温度。腧穴温度值以边长0.5 cm×0.5 cm的正方形投影为数据采集区,最终以采集区上下左右和中心共5格的平均值代表该腧穴温度。

3.1.2 体质量表积分

以中医体质辨识软件(北京炎黄东方KY3H中医体质辨识软件)辨识中医体质,记录治疗前后患者阳虚质积分变化。

3.2 疗效标准

3.2.1 体质量表积分疗效标准[5]

显效:症状改善明显,量表积分<40分。

有效:症状好转,量表积分虽有下降但仍≥40分。

无效:症状无明显改善或加重,量表积分不变或升高。

总有效率=[(显效+有效)例数/总例数]×100%。

3.2.2 红外热成像疗效标准[3]

ΔT={[治疗前该穴(区域)平均温度-治疗后该穴(区域)平均温度]/治疗前该穴(区域)平均温度}。

显效:ΔT>8%。

有效:ΔT为3%~8%。

无效:ΔT<3%。

3.3 统计学方法

采用SPSS22.0统计软件处理数据进行统计分析。计数资料比较采用卡方检验。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,先行方差齐性检验,方差齐则用t检验,方差不齐时用校正t检验,干预前后比较采用配对样本t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

共入选73例,治疗组38例,脱落2例(5.0%),对照组35例,脱落3例(7.9%)。样本量及脱落率(<10%)符合试验设计及统计分析要求,总体完成情况较好。

3.4.1 两组治疗前后体质量表积分比较

由表 1可见,治疗组治疗后阳虚体质量表积分较治疗前降低,且下降幅度大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组治疗前后体质量表积分比较 (±s,分)

表1 两组治疗前后体质量表积分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 治疗前后差值治疗组 38 51.45±5.39 39.84±4.951) 11.34±5.502)对照组 35 51.03±5.20 47.94±4.85 2.80±4.08

3.4.2 两组治疗前后督脉腧穴及督脉红外皮温比较

由表2可见,治疗后,治疗组各检测穴区温度均较治疗前上升,且升高幅度大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后督脉平均温度较治疗前升高,且升高幅度大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后督脉腧穴及督脉平均红外皮温比较 (±s, ℃)

表2 两组治疗前后督脉腧穴及督脉平均红外皮温比较 (±s, ℃)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

部位 治疗组(38例) 对照组(35例)治疗前 治疗后 差值 治疗前 治疗后 差值身柱 33.61±0.41 34.96±0.581) 1.35±0.562) 33.77±0.39 33.82±0.52 0.05±0.12至阳 33.30±0.49 34.84±0.881) 1.54±0.392) 33.23±0.52 33.38±0.44 0.15±0.21脊中 32.97±0.48 34.68±0.891) 1.71±0.402) 33.08±0.57 33.10±0.44 0.13±0.07腰阳关 32.78±0.61 34.40±0.911) 1.63±0.302) 32.80±0.65 32.86±0.49 0.07±0.07督脉平均 33.16±0.59 34.72±0.851) 1.56±0.262) 33.23±0.54 33.51±0.46 0.14±0.13

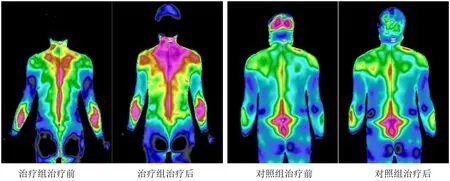

3.4.3 督脉循经红外辐射轨迹(IRRTM)比较

由图1可见,治疗前,两组督脉辐射轨迹显示弥散、连续性较差、宽度较小。治疗后,治疗组该轨迹变得连续规整、宽度加大,高温区往督脉线集中,部分病例可见督脉连续;对照组督脉轨迹仍较窄、中断不连续。

图1 两组治疗前后督脉辐射轨迹比较

3.4.4 两组体质量表积分疗效比较

治疗后,治疗组的总有效率为94.7%,高于对照组的68.6%(P<0.05)。详见表3。

表3 两组体质量表积分疗效比较 (例)

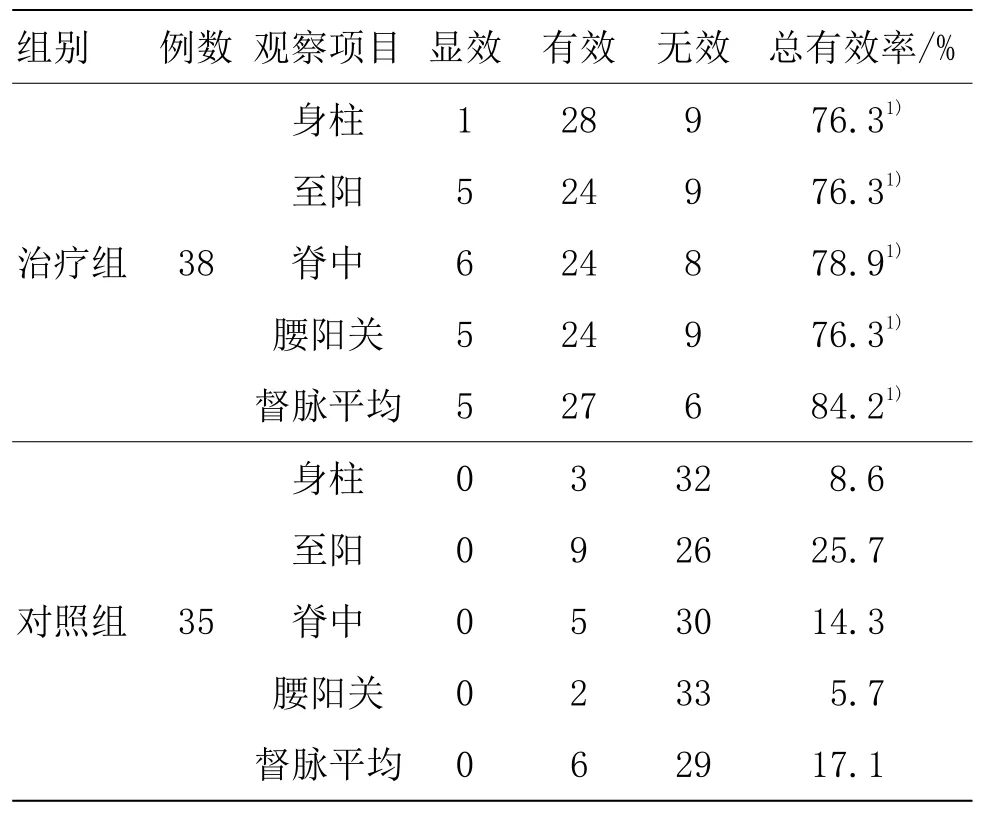

3.4.5 两组督脉腧穴红外皮温疗效比较

治疗后,治疗组督脉腧穴及督脉平均红外皮温总有效率优于对照组(P<0.05)。详见表4。

表4 两组督脉腧穴红外皮温疗效比较 (例)

4 讨论

阳虚质为常见的体质类型[5],在古籍中也多有论述,古代医家常称之为“阳虚之体”“阳气素虚”“阳气虚弱”“阴脏人”等。《素问·阴阳应象大论》指出“阴胜则寒”。阳虚质人群素体阳气不足,根据阴阳相长,阴气便处于相对的偏盛状态,其主要表现为畏寒肢冷、喜热饮食、精神不振、全身皮表温度偏低等虚寒现象。穴位贴敷联合经络学说及中药配伍理论,以辨证论治和整体观念为原则,在特定腧穴上敷以中药制成的药饼,利用中药辛热走窜和腧穴激发经气的双重作用,药性透过经穴、皮部而由表入里,循经而行,直达病所[6]。胡贵荣等[7]对300例阳虚质肺系疾病患者予穴位贴敷治疗,总有效率为93.3%;尹波[8]将60例慢性肾衰竭氮质血症期阳虚质患者进行随机对照试验,试验组联合穴位贴敷治疗的总有效率为83.3%,显著高于对照组;贾跃进等[9-10]分别对30例阳虚质患者进行穴位贴敷干预后发现体质评分明显下降。

本研究采用白芥子、细辛、肉桂、干姜等辛散温通的药物,以激发人体阳气,驱散内伏寒邪,达到平衡阴阳、调理脏腑、改善体质的作用。其中白芥子辛散走窜,外敷可刺激皮肤,引导其它药物透皮吸收;配伍细辛解表散寒,干姜回阳通脉,肉豆蔻温中行气,肉桂补火助阳,共奏温补脾肾、散寒通络之功,改善阳虚体质偏颇状态。另根据经络理论,近治和远治相结合,选取任脉、督脉、膀胱经、胃经的穴位,如命门为督脉要穴,可培元固本,温通肾阳,关元、气海、中脘同属任脉,关元补肾通阳,气海补肾固精,中脘健脾和胃,三者互通,温通元阳;与命门互滋,任督二脉循环互通,互为表里,可调畅气机,阴阳双补;肾俞、脾俞合补脾肾;足三里为胃经合穴,能培土固元,升降气机,佐助扶正祛邪之功。本研究结果显示,治疗组干预后阳虚体质量表积分明显降低,总有效率为94.7%。

医用红外热成像检测仪通过接收人体体表各部位因温度的差异而辐射出不同强度的红外线。李红娟等[11]认为红外热成像可通过收集这些辐射信号,转换成的热图像可用于评估人体代谢状态,达到辨识体质的目的。罗翠文[12]研究显示,阳虚质组平均腋温及颧髎、膏肓、至阳、大椎等穴皮温均低于健康对照组。邓品等[13]采集对比阳虚质和平和质受试者红外热图,得出阳虚质人群的虚里、胃脘、左右腰区、鼻部区域明显凉偏离,且督脉热值较平和质组偏低。《素问·痹通论》:“是人者,阳气少,阴气多,与病相益,故寒也。”又见《素问·调经论》描述“阳虚则外寒”。这与阳虚质红外热成像检测中呈现出体表皮温偏低温的表现相符。背为阳,督脉循行于人体背部正中,总督诸阳,为一身阳脉之海,故而为一身阳气最充盛之处,前期大量研究亦表明阳虚质人群可出现督脉轨迹不连续或不显影[14],因测量督脉的长短、宽度受个体差异影响较大,故本研究选取督脉上等距的4个穴位身柱、至阳、脊中、腰阳关作为观察指标,分别位于督脉的上、中、下部,定量分析其温度变化,以大椎和腰阳关连线的平均温度代表督脉的平均温度,进而分析疗效。

治疗前,笔者对两组阳虚质人群督脉上身柱、至阳、脊中、腰阳关进行测温,发现其基础温度由上到下依次递减,符合中医“上为阳,下为阴”的理论观点。干预后,红外成像腧穴身柱、至阳、脊中、腰阳关穴区皮温升高,督脉平均皮温升高,且差值大于对照组。

通过对比红外热成像与体质量表两组评价机制可见,治疗组干预后阳虚体质量表积分降低,红外热像评估各穴温度总有效率均在76.3%以上,督脉平均总有效率为84.2%,低于体质量表总有效率(94.7%)。推测其原因为红外热成像虽为客观表象,但亦受试验环境(外界气候、温度)、操作者、受试者身体状态(如女性经期、饥饱)等各种影响,因此指标可变因素较大;所选穴位虽能体现治疗效果,但是否为阳虚质最敏感指标,需要进一步研究。综上,红外热像技术可作为阳虚体质辨识工具,但评价方法和具体指标仍需进一步验证。

根据“春夏养阳”的原则,试验入组病例治疗所选时间段为3月至9月的春夏两季,但由于时间跨度较大,不同节气、气温贴敷也会对结果造成偏倚,人体体表温度分布特点即红外热成像表现亦会有所差异[15],在后续试验设计可加入不同时间段贴敷对阳虚质的疗效影响对比,以期最大限度地减少变量因素对研究结果的影响。