基于数据挖掘技术探讨针灸治疗肩周炎的选穴规律

李会会,王翔,杜国庆,熊轶喆,陈硕,郭小玉,宋妩维

(1.上海中医药大学附属曙光医院,上海 201203;2.上海市中医药研究院骨伤科研究所,上海 201203)

肩关节周围炎,又被称为肩周炎、冻结肩、漏肩风等,主要是指肩关节囊及其周围组织的慢性无菌性炎症反应,临床表现为肩关节疼痛及活动受限,严重者可出现肌肉萎缩或骨质疏松等改变[1]。相关流行病学报道其发病率约 3%~5%[2],绝大多数患者的症状可通过相应的治疗得到明显的改善。目前,肩周炎的临床治疗方法包括药物治疗、康复理疗、针灸、推拿、针刀及关节腔注射、手法松解、手术等。其中,针灸治疗肩周炎具有明显优势,并且临床疗效确切,本研究采用数据挖掘方法探讨针灸治疗肩周炎的选穴规律,以期为临床上针灸治疗肩周炎方面提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源及检索策略

计算机检索中国知识资源总库(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、万方数据知识服务平台(万方)、中文科技期刊数据库(VIP),检索时间范围为2000―2021年。检索策略为采用高级检索,以主题词、关键词和标题为检索入口,以“肩周炎”“肩关节周围炎”“冻结肩”“肩凝症”“漏肩风”“针灸”“针刺”“温针”“电针”“刺”“灸”为主题词组合检索。以CNKI为例,检索式为(“肩周炎”OR“肩关节周围炎”OR“冻结肩”OR“肩凝症”OR“漏肩风”) AND(“针灸”OR“针刺”OR“温针”OR“电针”OR“刺”OR“灸”)。

1.2 纳入标准

①针灸治疗肩周炎的所有临床研究文献,研究类型不限,可包括临床疗效观察或试验研究;文献类型不限,会议、期刊、学位论文均可纳入;②干预对象明确诊断为肩周炎,且无其他兼症;诊断标准主要参照《实用骨科学》[3]和《中医病证诊断疗效标准》[4];干预对象性别、年龄、病程及严重程度均不限制;③干预手段主要以针灸为主,可结合其他中医或西医治疗方法,如有对照组,其干预措施不限;④文献样本量≥20例。

1.3 排除标准

①动物实验、个案报道、文献综述、系统评价、个人经验总结或数据不全的会议论文;②干预措施为火针、内热针、耳针、腕踝针、脐针的文献;③文献中处方未交代具体穴位、表述不全,或无疗效分析;④重复发表的文献或同一批研究对象从不同角度分析者只取其中1篇,其余排除。

1.4 数据规范与录入

由2名研究人员严格按照文献纳入和排除标准进行检索、筛选、交叉审核,排除不符合标准的文献,提取最终所纳入文献的相关信息。其中,对于存在辨证分型的文献,本研究按照“1组主穴+1组配穴=1条处方”的原则进行提取。参照2016年版《经络腧穴学》[5]、1954年版《新针灸学》[6]《中医临床新编》[7]《常用新医疗法手册》[8]对腧穴名称进行规范,如“肩前”规范为“肩内陵”,“中平”规范为“肩痛穴”,“人中”规范为“水沟”等。最终将所有针灸处方的编号、分型、腧穴名称、归经以及特定穴的归经等录入Microsoft Excel 2016建立原始数据库。

1.5 统计学方法

采用Microsoft Excel 2016统计腧穴使用频次、归经及特定穴的归属情况。使用IBM SPSS Statistics 25.0软件对高频腧穴进行系统聚类分析,得到针灸治疗肩周炎的核心针灸处方。利用 IBM SPSS Modeler 18.0对高频腧穴进行关联规则分析,采用Apriori算法,设置支持度>10%、置信度>80%、最大前项数为2,得到针灸治疗肩周炎的常用腧穴配伍;对结果进行可视化关联网络处理,图中线条粗细与关联频次成正比。

2 结果

2.1 基本情况

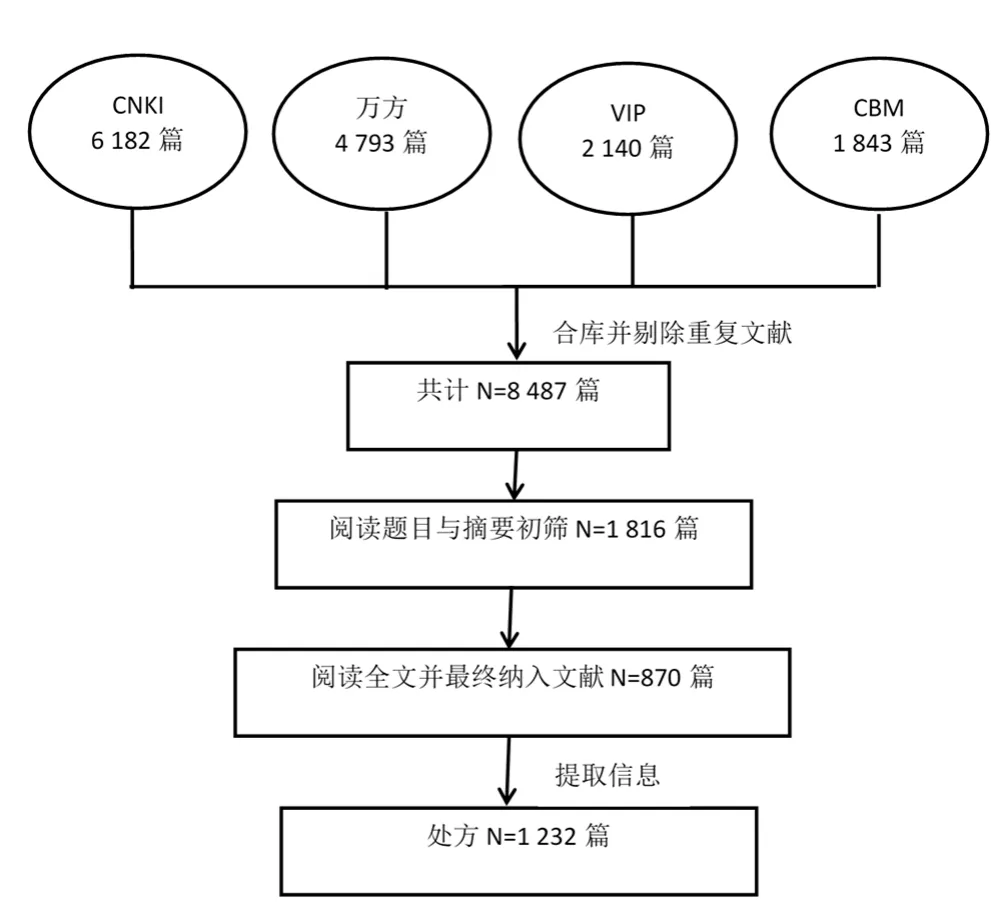

共检索到14 598篇针灸治疗肩周炎的相关文献,根据文献纳入、排除标准,运用NoteExpress 3.3软件进行在线筛选和查重,最终纳入文献870篇,涉及针灸处方1 232条。具体流程见图1。

图1 针灸治疗肩周炎的文献筛选流程图

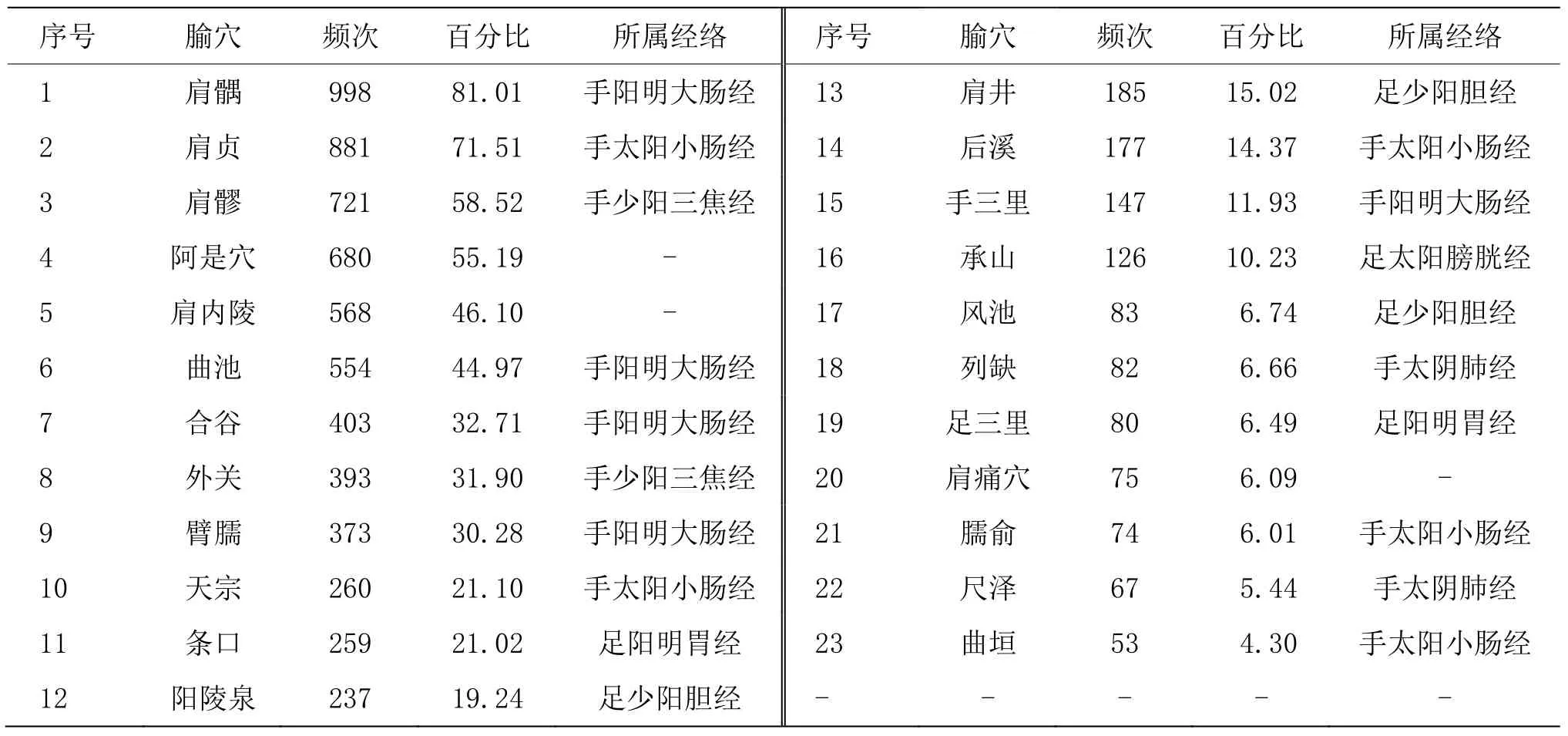

2.2 针灸治疗肩周炎高频腧穴

1 232条针灸处方共涉及穴位160个,累计总频次8 562次。使用频次超过50次的腧穴共23个,设定为高频腧穴(见表1)。其中频次排序前20位的腧穴分别为肩髃(998次)、肩贞(881次)、肩髎(721次)、阿是穴(680次)、肩内陵(568次)、曲池(554次)、合谷(403次)、外关(393次)、臂臑(373次)、天宗(260次)、条口(259次)、阳陵泉(237次)、肩井(185次)、后溪(177次)、手三里(147次)、承山(126次)、风池(83次)、列缺(82次)、足三里(80次)、肩痛穴(75次)。

表1 针灸治疗肩周炎高频腧穴(频次≥50)

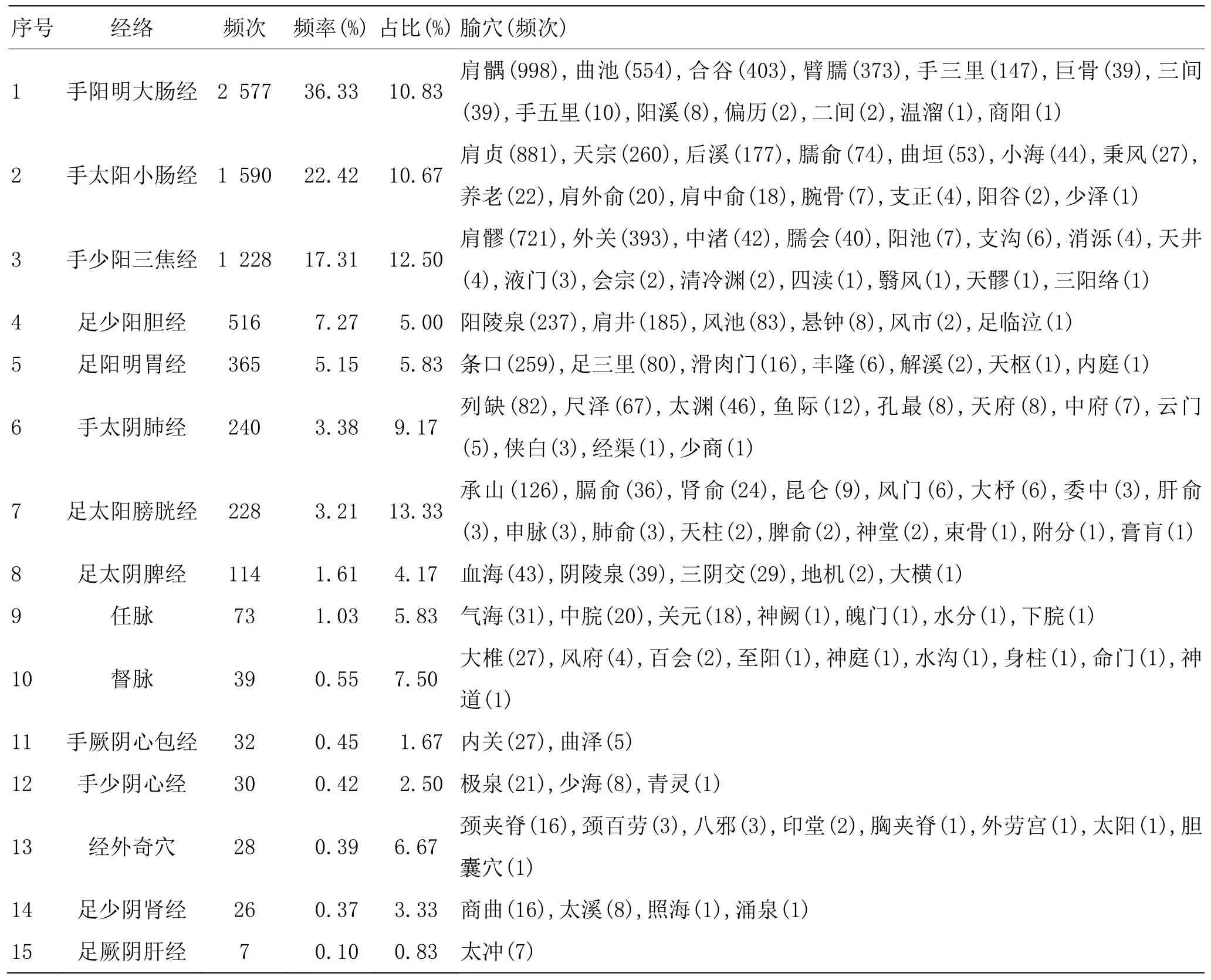

2.3 针灸治疗肩周炎腧穴归经分布

排除阿是穴、董氏奇穴及《经络腧穴学》所未提及的经外奇穴后,分析腧穴归经,结果见表 2。手阳明大肠经、手太阳小肠经和手少阳三焦经选穴数量和使用频次最高。其中手阳明大肠经腧穴13个(10.83%),共使用2 577次,占总频次的36.33%;手太阳小肠经腧穴14个(10.67%),共使用1 590次,占总频次的22.42%;手少阳三焦经腧穴 15个(12.50%),共使用 1 228次,占总频次的17.31%。

表2 针灸治疗肩周炎腧穴归经分布

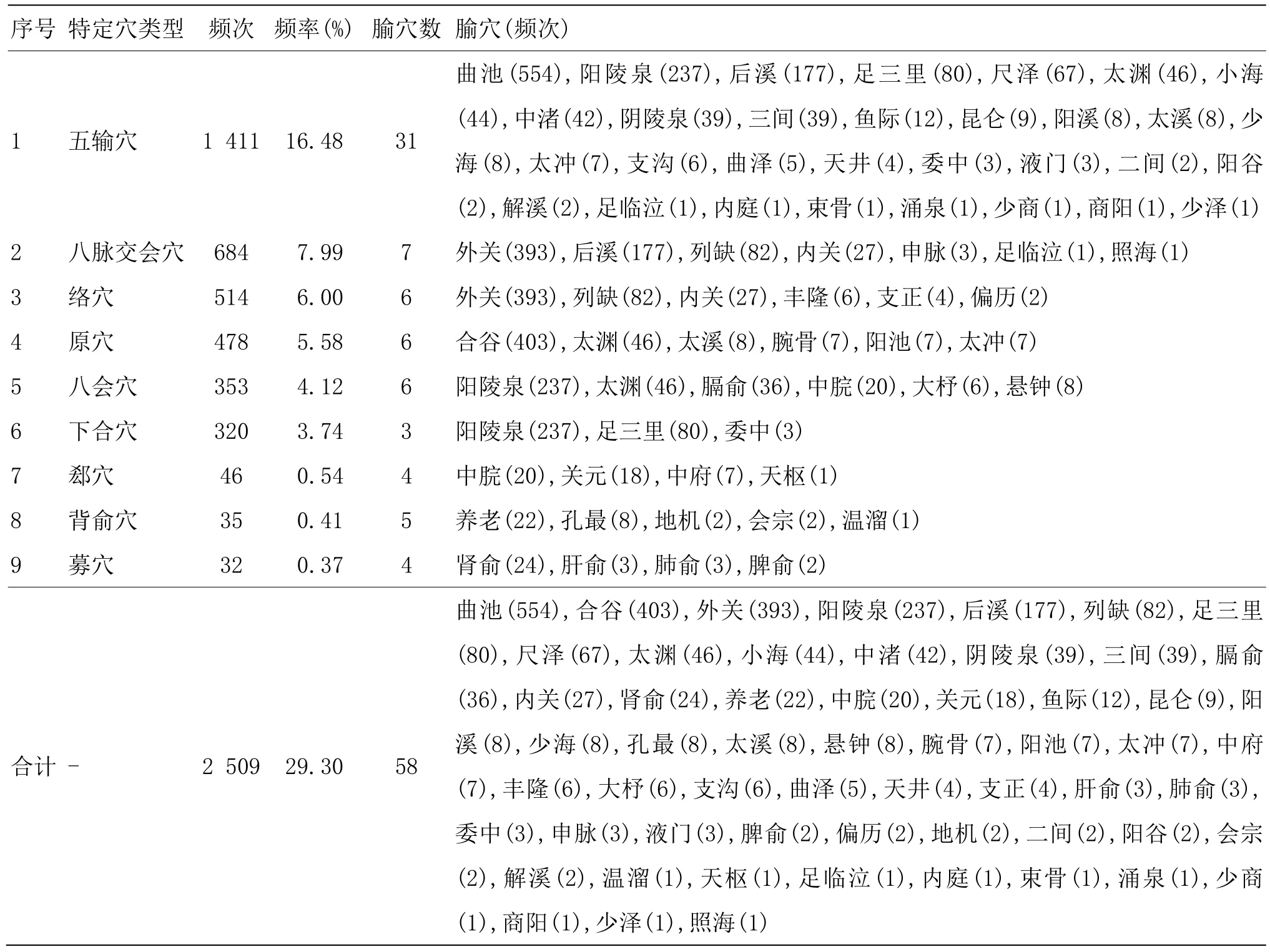

2.4 针灸治疗肩周炎特定穴使用情况

按特定穴归属对腧穴进行归纳,若某一腧穴同时具备几种特定穴属性,将其划分至每一种特定穴分类中,结果见表3。特定穴共58个,使用2 509次,占总频次的29.30%,其中五腧穴使用频次最高,共31个,使用1 411次。其余腧穴按照频次使用的高低依次为八脉交会穴,络穴,原穴,八会穴,下合穴,郄穴,背俞穴和募穴。其中曲池、阳陵泉、外关、后溪占五输穴和八脉交会穴的比例较大;外关,合谷占络穴和原穴的比例较大;下合穴频次较多且选穴数量少,主要集中在阳陵泉和足三里。

表3 针灸治疗肩周炎特定穴使用情况

2.5 针灸治疗肩周炎高频腧穴聚类分析

对所有高频腧穴进行系统聚类分析,结果如图2。以20为标度,可将腧穴分为6个有效聚类群。类1为承山-足三里-阳陵泉-条口,肩髎-外关,曲池-合谷-臂臑;类2为天宗-肩井;类3为肩髃-肩贞-阿是穴-肩内陵;类4为手三里-曲垣-风池-臑俞;类5为后溪;类6为列缺-尺泽-肩痛穴。

图2 针灸治疗肩周炎高频腧穴聚类分析

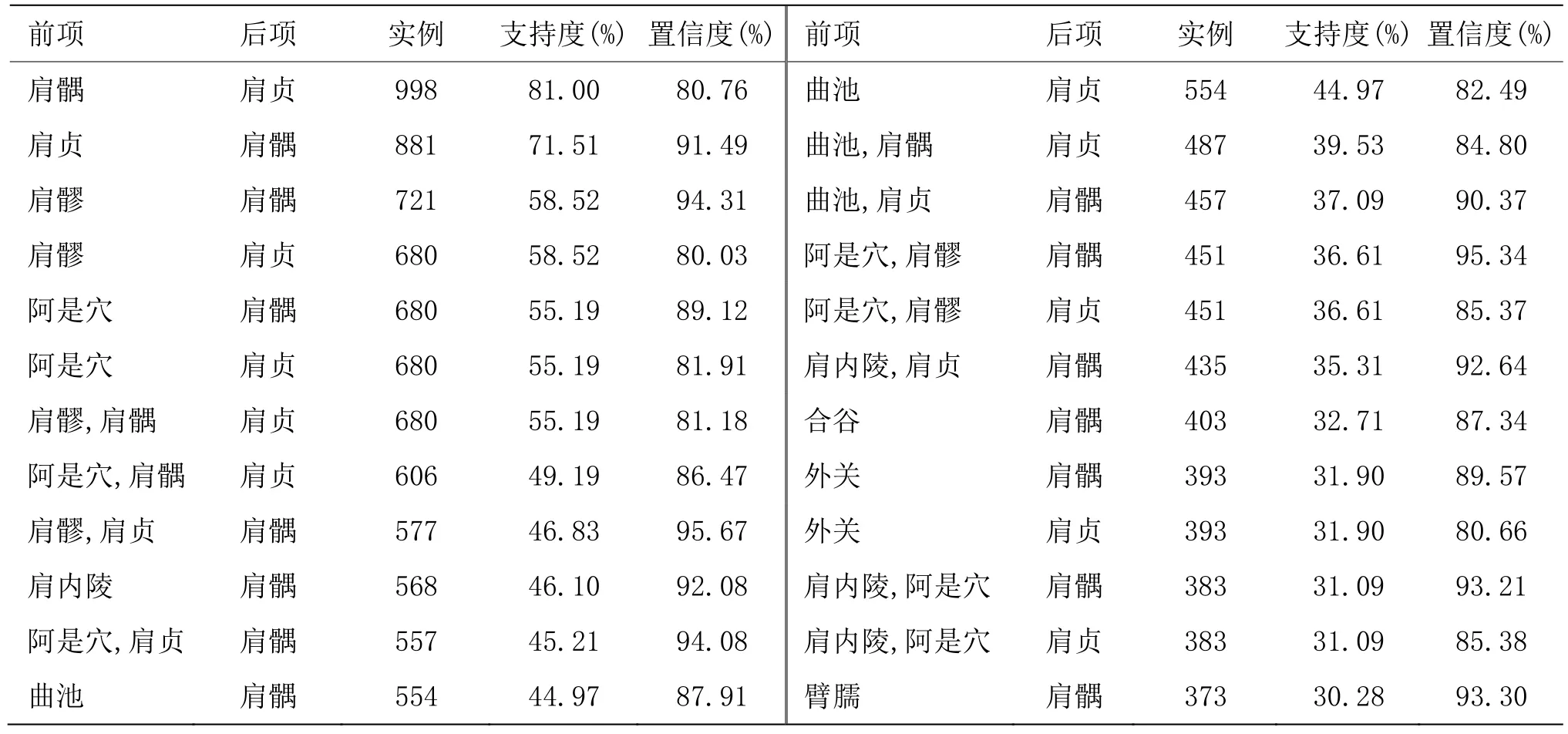

2.6 针灸治疗肩周炎高频腧穴关联规则分析

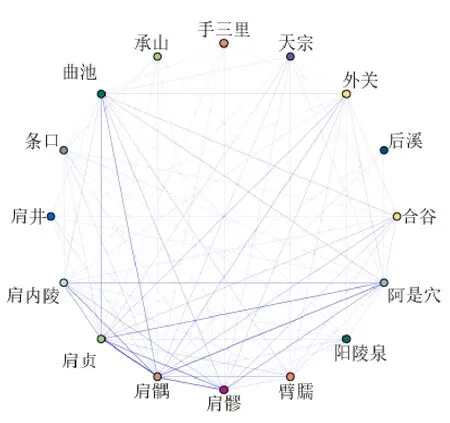

以支持度>10%,置信度>80%的设置模式对所有高频腧穴进行关联规则分析,共得到95条关联规则。其中支持度>30%,置信度>80%的共 24条关联规则,其支持度从高到低排序,结果详见表4。强关联腧穴配伍主要有肩贞-肩髃,肩髃-肩髎,肩贞-肩髎,肩髃-阿是穴,肩贞-阿是穴,肩髃-肩贞-肩髎,肩髃-肩贞-阿是穴,肩髃-肩内陵,肩髃-曲池,肩贞-曲池等。其关联规则网络图如图3所示。

图3 针灸治疗肩周炎高频腧穴关联网络

表4 针灸治疗肩周炎高频腧穴关联规则

3 讨论

肩周炎归属于中医学“痹病”范畴,又名“漏肩风”“冻结肩”。病因主要包括外感风、寒、湿之邪,年老体弱,气血不足及外伤劳损,病机主要为外感邪气、内伤劳损或跌扑闪挫所导致的肩部经络气血阻滞不通,或久病因虚致实,血不荣筋,日久组织挛缩而出现疼痛及活动受限。临床上肩周炎的治法繁多,其中针灸应用较为广泛,安全性较好。其基于经络学理论,重视局部取穴结合远近配穴,通过针刺来疏通经络,缓解疼痛,并在一定程度上松解粘连的组织,从而改善关节功能活动[9]。

本研究结果表明腧穴在使用频次方面,取穴部位与病灶密切相关,针灸治疗肩周炎高频腧穴中的前 5位是肩髃、肩贞、肩髎、阿是穴和肩内陵,其中前 3位即为临床上大部分文献所提及的“肩三针”。《针灸甲乙经》曾指出“肩中热,指臂痛,肩髃主之”和“肩重不举,臂痛,肩髎主之”,提示针刺肩髃和肩髎穴治疗肩部疾患这一观点在我国从古代传承至今。其中肩髃为手阳明大肠经穴,手阳明经、阳跷脉交会穴,位于肩峰前下方,肩峰与肱骨大结节之间的凹陷处,深部有头静脉、前回旋肱动脉穿行,分布的有腋神经、锁骨上神经和肩胛神经。现代药理学研究表明针刺肩髃穴可通过对高位中枢进行刺激,促使脑垂体释放内源性阿片类物质,5-羟色胺和乙酰胆碱等神经递质,阻滞神经对痛觉的传导,进而达到止痛的作用,同时通过促进局部血液循环,加快炎症吸收来改善关节内的内环境,进而修复受损的组织[10-12]。肩髎为手少阳三焦经穴,当臂外展时,在肩峰后下方凹陷处,该处分布的有旋肱后动脉以及腋神经;肩贞为手太阳小肠经穴,在肩关节后下方,臂内收时腋后纹头上1寸,深部分布的有旋肩胛动、静脉,腋神经以及大、小圆肌,均舒筋利节,通经活络,可用于治疗肩臂痛、上肢不遂等病症[13]。阿是穴多位于病痛局部,为病理变化的主要反应点,针刺阿是穴能增强感应传导[14],直达病所,改善局部循环,减轻无菌性炎症,其使用频次排第4位,是临床治疗肩周炎的重要选穴,也体现了“以痛为腧”和“腧穴所在,主治所在”的近治特点。肩内陵,又名肩前穴,属于经外奇穴,位于肩前结节间沟处,肱二头肌长头肌腱起止点。以上腧穴统称为“肩四针”,均为肩周炎常用穴。

阳经经穴使用频次明显高于阴经经穴,其中阳经中以手三阳经为主,手阳明大肠经居首位。肩周炎临床表现主要是肩关节的疼痛及活动受限,因手三阳经循行分布于上肢,直接或间接相交会合于肩部,其中手阳明经循行于肩外前侧,手太阳经循行于肩后侧,手少阳经循行于肩外侧,因此肩关节相应部位的疼痛可考虑所对应经脉的病变,正如《灵枢》中所提及的“大肠手阳明之脉所生病者,肩前臑痛”和“手太阳之筋其病绕肩胛引颈后痛”。肩周炎患者大多为中老年人,脏腑相对亏虚,实属本虚标实证,治疗此病需标本同治,又因阳明经为多气多血之经,故欲调补气血,宜首补阳明,阳气振奋,经络通畅,关节通利。太阳经主一身之表,针刺此经经穴可疏散风寒,通络止痛。少阳经位于两经之间,为太阳经和阳明经的重要枢纽。有研究[15]表明近取或远取三阳经经穴均可振奋三阳经阳气,直达病所,故选穴以手三阳经为主。

从特定穴来看,针灸治疗肩周炎的选穴主要以五输穴、八脉交会穴、络穴、原穴为主。其中外关为手少阳三焦经穴,兼八脉交会穴、络穴和交会穴,可疏通经络止痛。阳陵泉为胆经合穴,兼下合穴和八会穴之“筋会”,属足少阳胆经穴,该经循行路线过肩,针刺此穴可通经活络,舒筋利节,以实现“经脉所在,主治所及”及“病在上,下取之”。后溪为小肠经腧穴和八脉交会穴,“输主体重节痛”,不仅缓解关节疼痛症状,还调畅小肠经气血,强化督脉之阳气。足三里为足阳明胃经合穴,兼下合穴,早在《素问·缪刺论》就有相关记载“邪客于足太阳之络,令人头顶肩痛,……刺外踝上三寸,左取右,右取左,如食倾已”。由此可见针刺足三里不仅可以固护后天之本,还可通过驱邪外出以治疗肩周炎。现代动物实验发现,针刺足三里后,乙酰胆碱的释放量增加,促使神经分泌物质和脑啡肽的释放量增加,从而提高痛阈来缓解疼痛和促进功能锻炼[16]。曲池为合穴,合谷为原穴,均为手阳明经穴,可行气活血,调和阴阳,通常两者合用时先刺原穴,再刺合穴可激发人体真元之气,使脏腑之气汇聚集中,以振奋人体正气来抵抗病邪[17]。列缺属络穴和八脉交会穴,太渊兼腧穴、原穴和八会穴之“脉会”,均为手太阴肺经穴,可疏风散邪,通络止痛;膈俞为八会穴之“血会”,属足太阳膀胱经穴,通过补血养血、活血通络以实现“治风先治血,血行风自灭”,从而佐治肩周炎。

针灸治疗肩周炎的高频腧穴所得聚类分析结果与关联规则得到的强关联配伍腧穴大致相同,核心腧穴主要包括病灶附近的肩贞、肩髃、肩髎、阿是穴、肩内陵、曲池、外关等穴,针刺这些局部穴位可“直达病所”。此外,关联规则还指出临床选穴中条口、承山、足三里、阳陵泉等穴也较为常用,通过“上病下取”以整体调节机体。由此可见,针灸治疗肩周炎以“近部选穴”为主,然后根据患者的具体情况进行辨证选穴,多穴联用可发挥协同作用,能有效改善患者的疼痛症状。

综上可知,针灸治疗肩周炎取穴集中在病灶,多采用阳经经穴,重视阿是穴和局部取穴,多选特定穴。现代医家多采用肩部腧穴为主的基础方,配合以肩痛的具体部位进行辨经取穴的方法,且在缓解疼痛、疏通经脉气血的同时不忘疏散外邪。此外,部分医家不局限于患侧取穴,当患者疼痛较为剧烈时,取健侧肩痛穴、条口、承山等穴也能得到良好疗效[18-21]。

本研究基于数据挖掘技术,探究针灸治疗肩周炎的取穴规律,结果表明,临床上针灸治疗此病的穴位覆盖范围较广,其中主要以肩髃、肩贞、肩髎、阿是穴等病灶处为主,取穴集中在手阳明大肠经、手太阳小肠经和手少阳三焦经,常用特定穴主要是五腧穴、八脉交会穴、络穴和原穴。但本研究存在一定的不足之处,此次仅纳入肩周炎在针灸、温针、电针治疗方面的研究,其他如火针、内热针、耳针、腕踝针、脐针等治疗未进行相关讨论,同时所纳入的文献排除了个案报道及医家经验等,仅有部分研究考虑辨证选穴,腧穴选择可能相对较为主观。