鄂尔多斯盆地南部延长组湖相水道-朵状体浊积扇沉积模式

庞军刚,常梁杰,国吉安,楚美娟,马治国,王梓萱,王欣月

(1.西安石油大学 地球科学与工程学院/陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西 西安 710065;2.陕西地矿第二综合物探大队有限公司,陕西 西安 710016;3.中国石油天然气股份有限公司 长庆油田分公司,陕西 西安 710021)

深海/湖沉积物重力流已经成为国内外学术界广泛关注的前沿领域。Kuenen 等1950年发表了“粒序层理是由浊流沉积”的观点,开启了深水重力流的研究;而后Bouma总结出了单次浊流事件的垂向序列特征,即著名的的鲍玛序列,成为鉴定浊流沉积的识别性标志;Walker于1978年提出了著名的“海底扇”模式。这些有关重力流研究的相关理论具有里程碑式的意义,在深水沉积研究领域被广泛接受并应用于油气勘探实践中。油气勘探中,在多个含油气盆地中发现了重力流砂体,表明这些重力流砂体是深湖/海有利的油气储集体。而后,大量的研究工作结合现代深海沉积的观察、野外露头、室内模拟实验及计算机数值模拟,对于浊流及相关深水重力流的搬运和沉积过程、相模式等方面的研究,深化了人们对深水领域的认识[1-8]。

前人在该领域的研究重点主要表现为:① 传统浊流理论指导下的滑塌浊积扇、浊积水道沉积的特征和展布规律;② 对深水重力流的沉积类型及特征进行较详细研究,但对与油气勘探开发关系密切的不同类型重力流沉积物的平面分布特征及其模式,研究得不够充分,对重力流砂体的规模、内部结构及分布规律认识不清;③ 近年来,中国学者广泛采用砂质碎屑流理论,过分夸大了砂质碎屑流的贡献而忽略了经典的鲍玛序列及海底扇模式[9-10]。英国国家海洋中心国际著名深水沉积学家Tailing[11]及英国利兹大学重新厘定了水下沉积物密度流的相关概念及形成机理,代表了当今国际深水沉积学研究的最新进展。深水沉积研究的难点在于深水沉积和流态转换过程中的识别标志、沉积类型及沉积模式[12]。目前已有的研究成果多集中于海相地层,对湖相重力流沉积的研究相对薄弱。 前人对湖泊深水重力流沉积的识别主要通过岩心观察、测井、地震等地下勘探资料,而对露头剖面的精细解剖较少。

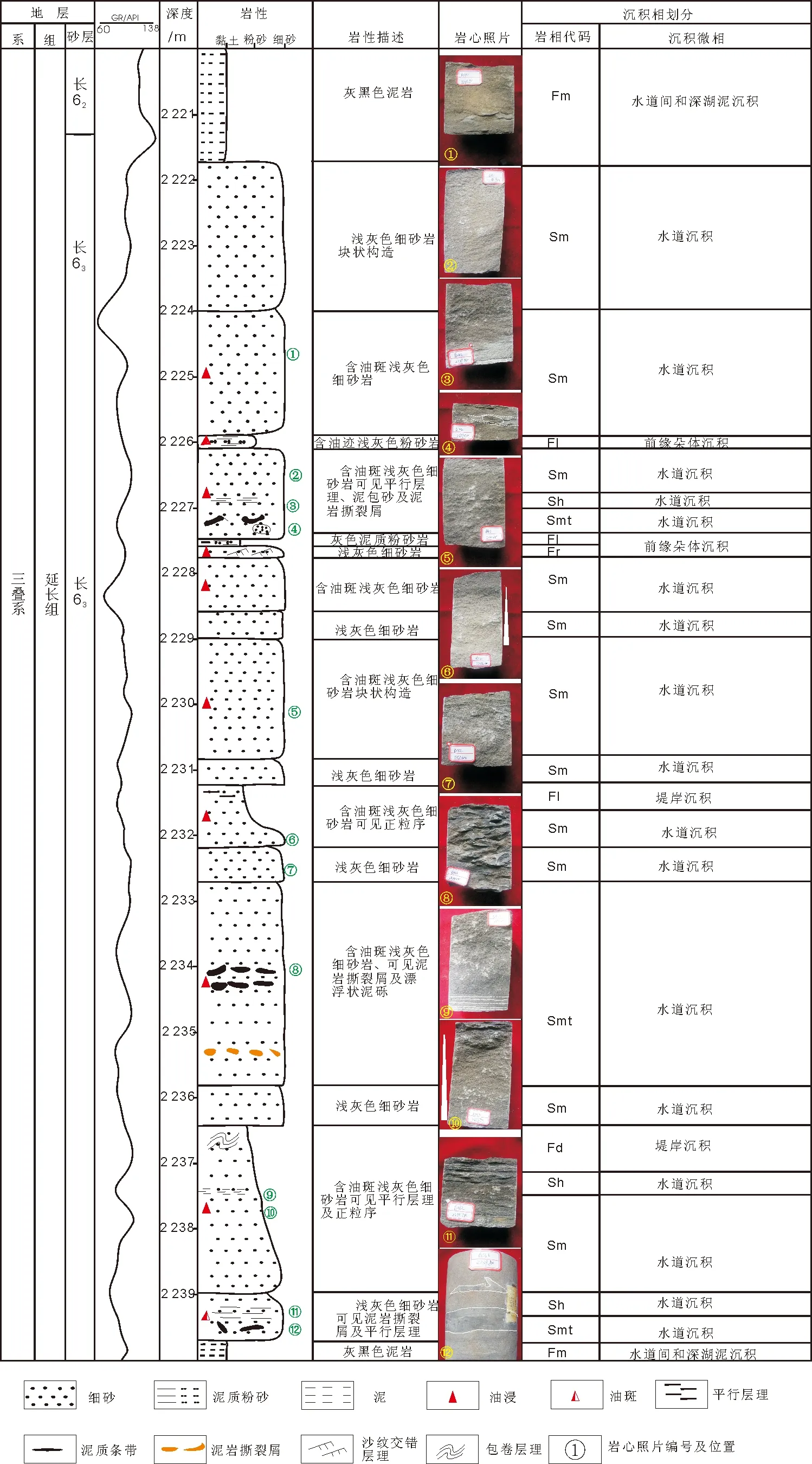

鄂尔多斯盆地上三叠统延长期湖盆沉积中心重力流沉积广泛发育,石油储量巨大,是当前和今后重要的勘探地域[13-14]。然而勘探中发现,其深水砂体普遍含油,但富集程度明显不同,不同区域的砂体结构与连通性存在一定的差异,有必要进一步认识不同类型砂体的特征、成因及其分布规律,指导页岩油的勘探与开发。本研究通过对盆地西南部(华庆地区)的40口钻井岩心(长度约820 m)及盆地东南部2个露头剖面的沉积学描述,以鄂尔多斯盆地南部长6和长7为例,描述了重力流的岩相类型、岩相组合及沉积微相,识别出了浊积岩、滑塌岩、深水原地沉积等类型;划分出了水道、堤岸/溢漫、前缘朵状体、水道间/深湖沉积等不同沉积相单元,并系统刻画了不同沉积微相的沉积特征及其分布规律。

1 地质背景

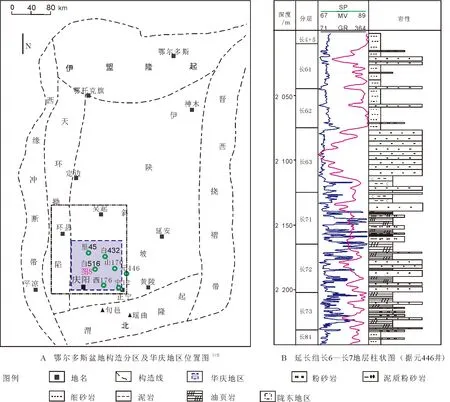

鄂尔多斯盆地为中国第二大沉积盆地,发育下古生界、上古生界及中生界多套含油气层系。现今的鄂尔多斯盆地包括渭北隆起、伊盟隆起、西缘逆冲带、天环拗陷、伊陕斜坡和晋西挠褶带等6个一级构造单元(见图1A)。盆地内部主要为西倾单斜,局部发育鼻状隆起。盆地内中生代地层广泛分布,其中上三叠统延长组是最重要的烃源岩和主力产油层位之一,为一套典型的内陆湖盆沉积,三角洲及深湖重力流砂体广泛发育[15]。根据地层划分标志层及沉积旋回,延长组自上而下可划分为长1~长10等10个油层组,其中长10~长8期为湖盆开始发育阶段,长7~长4+5为湖盆扩张阶段,长3~长1为湖盆淤浅和消亡阶段。长7期湖水深度及湖盆面积均达到最大(面积约5.5×104km2),代表了伴随着南部秦岭的造山隆升过程中,湖盆最大下陷期和发展鼎盛期[16]。长6、长7期,盆地南部深湖沉积砂体广泛发育,也是陇东地区页岩油的主要勘探开发层系。长7可划分为长71、长72、长73,长6划分为长61、长62、长63(见图1B)。

图1 华庆地区位置及地层柱状图Fig.1 location of area Huaqingandstrata column

地层对比及过井地震剖面资料均显示:鄂尔多斯盆地东北部及西南部存在多级坡折带,浅水与深水区存在明显的地形坡度突变带[17],有利于形成深水重力流;大范围的资料追踪显示,延长组深水斜坡及湖底水道/沟道广泛发育,为深水区搬运、卸载了大量的碎屑物,且砂体发育,叠置连片性好,为深水区页岩油藏的形成提供了有效的储集层[18-19]。

前人研究表明,延长组存在滑动、滑塌、碎屑流、浊流等多种成因的深水重力流,多种类型的流体在搬运和沉积过程中相互转化,形成了垂向上相互叠置、侧向上连接的复合成因的砂体,从而影响了不同层段的岩性、物性及其含油性[20-21]。从延长组的沉积演化看,这几种重力流在湖盆由鼎盛向萎缩转换的长6、长7期最为发育。而已有的沉积学研究成果缺乏更加细致的微相划分,对不同沉积微相在垂向及横向上的形成转化机理认识不清,影响了深水区石油的勘探与开发。

2 半深湖—深湖沉积的主要识别标志

中国中生代湖泊沉积广泛发育,通常采用风暴浪基面、正常浪基面、季节性枯水面和洪水面,将湖泊划分为深湖、半深湖、浅湖和滨湖4个亚相类型。深湖处于风暴浪基面以下,通常为静水缺氧的还原环境,波浪、湖流的水动力,甚至风暴时期水流的搅动作用也触及不到;半深湖为风暴浪基面与正常(天气)浪基面之间的地带;浅湖为季节性枯水期湖平面和正常天气浪基面之间的浅水地带;滨湖为季节性洪水期岸线和枯水期岸线之间的湖平面波动带。延长期这几个亚相在平面上大致呈环带状分布。根据保存的地层沉积记录进行沉积环境恢复时,特别是应用井下岩心及测井资料时,受识别精度的影响,这些微相的识别有一定的难度。因此,滨湖、浅湖统称为(滨)浅湖亚相;相应地,半深湖、深湖合一称为半深湖—深湖亚相[18]。陈全红等[13]根据古生物化石、遗迹化石、原生沉积构造、自生矿物等沉积相标志恢复的延长期古水深显示,其风暴浪基面在15~30 m。

(滨)浅湖区牵引流沉积广泛发育,而深湖—半深湖区重力流沉积大量发育。因此,在这些不同水深域沉积的砂体表现出明显的差异,如砂体的展布及连通性,以及作为油气储层时物性的差异等。在沉积相及古地理恢复中,对浅湖与深湖沉积的识别就显得尤为重要。庞军刚等[17]通过收集能反映古水深的岩石矿物、沉积构造、古生物等方面的相标志,并根据浅湖与深湖沉积在岩性、沉积构造、生物化石、测井曲线及垂向沉积序列等方面存在的差异,对二者加以识别。

半深湖—深湖泥岩呈深黑色,质地较纯,以发育块状层理和水平层理为特征,未见如泥裂、雨痕等地表暴露沉积标志,未见浪成波痕、大型交错层理、槽状交错层理等典型浅水成因的沉积构造,鱼、鱼鳞化石常见,地层中黄铁矿团块普遍,这些标志均指示了较强的水下还原、深湖—半深湖沉积环境。与深色泥页岩互层的重力流砂岩、含砾砂岩等粗粒沉积往往为顶底突变接触关系,或者为底部突变、上部渐变的接触方式;即使中厚层砂岩夹薄层泥岩的地区,泥岩也常呈黑色或者深灰色。

3 岩相类型及特征

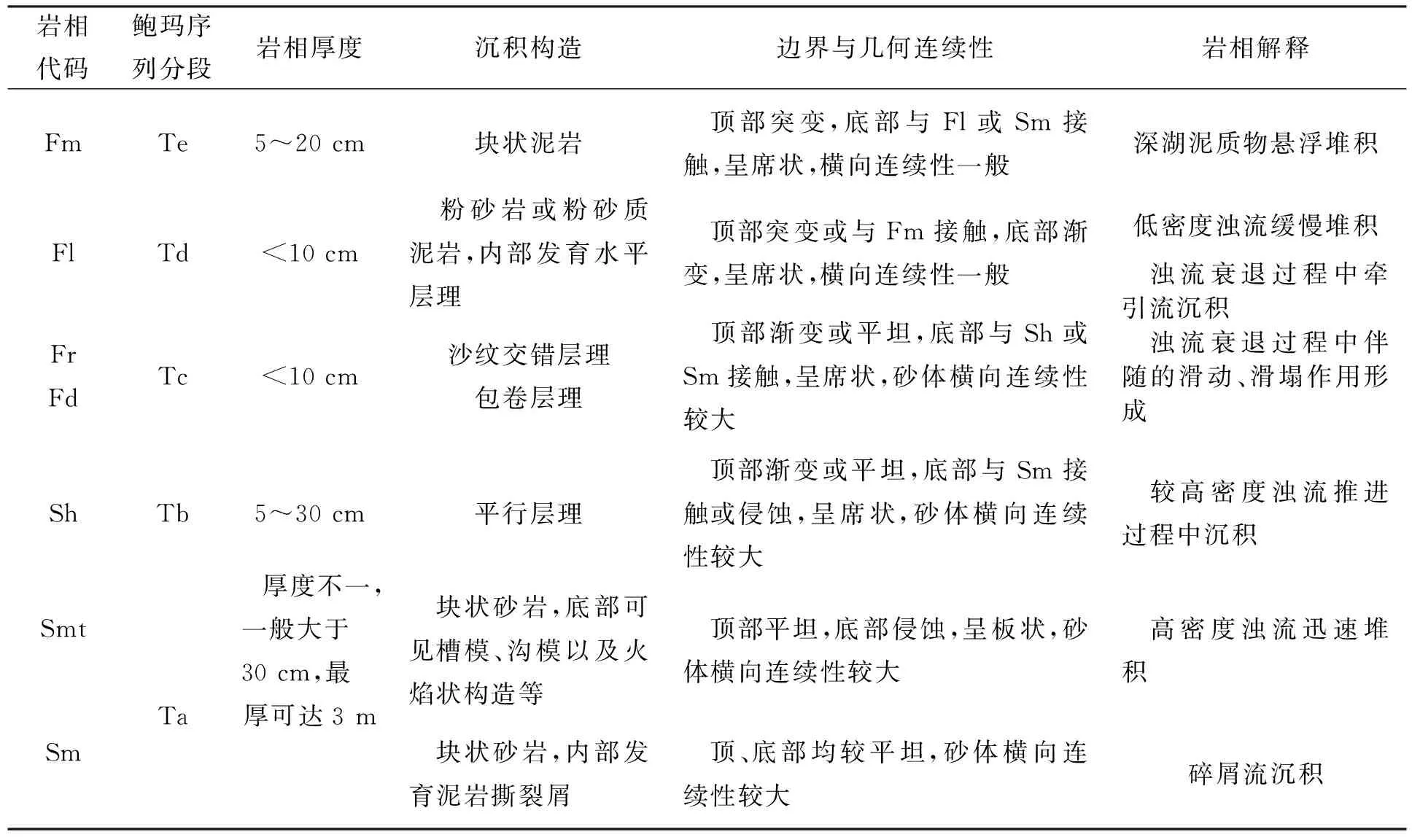

岩相是能指示特定沉积环境的岩石单元,可通过岩石颜色、粒度、纹层类型、成分等特征表现出来,通过岩相类型可以推测沉积物的搬运方式和水动力条件,集中表现为岩石粒径大小和沉积构造方面的特征。本研究主要依据Maill[22]提出的岩相分类方案,在鄂尔多斯盆地延长组内识别出7种岩相类型(见表1), 这些类型及其主要特征分述如下。

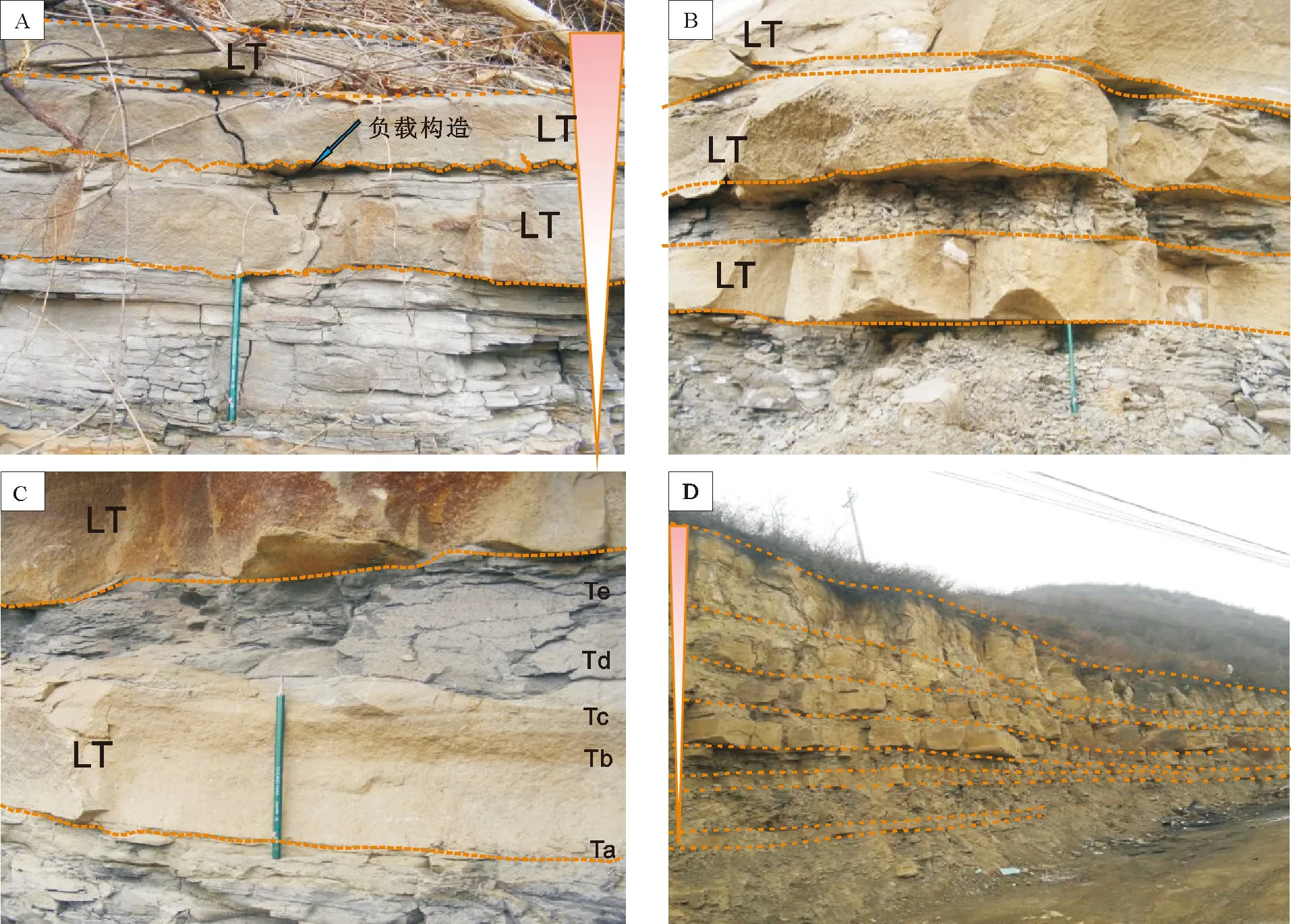

1)块状砂岩相(Sm):为灰色—灰绿色砂体,呈均匀块状或局部可识别出微弱正粒序;砂岩底面可见槽模、沟模、负载及火焰状等底面侵蚀或不均匀负载构造;可进一步分为巨厚—厚层块状砂岩相和中层块状砂岩相,这两类岩相均指示了很强的水动力条件 (见图2A,B, C)。该岩相解释为高密度浊流迅速堆积的结果,一般发育在浊流沉积的早期或头部。

2)具泥岩撕裂屑块状砂岩相(Smt):为灰绿色块状砂岩,基质支撑,泥岩撕裂屑呈漂浮状,一般出现在厚层块状砂岩的下部,代表了水道底部的侵蚀沉积。该岩相解释为碎屑流沉积,通常在垂向上与块状砂岩相叠置 (见图2D)。

3)平行层理砂岩相(Sh):为浅灰绿色砂岩,厚度为3~20 cm,发育平行层理(见图2E, F),常发育在块状砂岩相的上部,其解释为较高密度浊流迅速堆积的结果。

4)沙纹交错层理粉砂岩相(Fr):为灰绿色粉砂岩,内部纹层呈缓波状,单组纹层起伏1~2 cm,单层厚度4~10 cm,由水下小型沙波侧向迁移形成(见图2I)。其多位于平行层理砂岩相之上,在砂体的中、上部常见;其常发育在浊积水道顶部或堤岸漫溢沉积内,解释为伴随浊流衰退过程中的牵引流改造沉积。

5)同生变形粉砂岩相(Fd):为灰绿色粉砂岩,单层厚度一般小于10 cm。研究区延长组的变形构造主要有阶梯状断层和滑动面(见图2G, H)以及包卷层理,常发育在沙纹交错层理粉砂岩相的上部。其解释为浊流衰退过程中伴随的滑动-滑塌沉积或液化变形。

6)水平层理粉砂岩相(Fl):为一套深灰—灰黑色泥质粉砂岩,单层厚度一般小于10 cm,水平层理发育(见图2J),常与薄层状泥岩互层,多发育在沙纹交错层理粉砂岩相之上。其解释为静水环境下低密度浊流的缓慢沉降作用。

7)块状泥岩相(Fm):呈灰绿—灰黑色,常与粉砂岩互层,层厚3~15 cm,常夹于厚层块状砂岩相之中,或发育在水平层理粉砂岩相之上。其解释为深水重力流的横向迁移或深湖泥质物悬浮堆积。

根据上述岩相类型分析该区湖相流体的成因类型可知,研究区延长组主要发育浊流、碎屑流、沉积液化流、滑塌沉积。

表1 重力流沉积岩相类型划分方案(据文献[23]修改)Fig.1 Lithofacies classification schemeof sediment gravity flow deposits

4 重力流沉积微相类型及其特征

按照不同的沉积位置,研究区延长组发育的水道型重力流沉积可分为斜坡沉积、坡底沉积和湖底平原沉积3个亚相[4,7,23-24]。斜坡沉积亚相主要发育限制型水道和水道间沉积微相,且由于斜坡处重力作用强,流体携砂能力强,沉积作用较弱。限制型水道主要作为沉积物向深水区输送的主要通道,而坡底附近为主要沉积区,主要发育非限制型水道、漫溢沉积和水道间。湖底平原主要发育水道前缘朵体和深湖泥沉积微相。

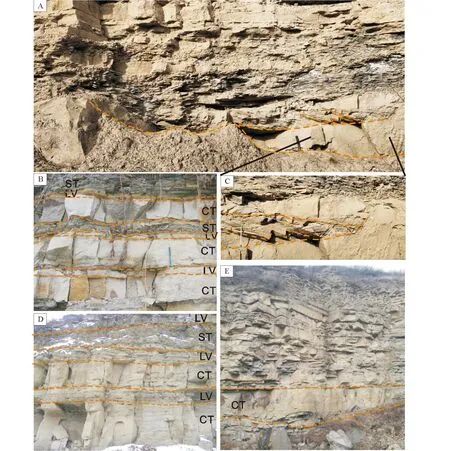

4.1 水道沉积(CT)

1)限制型水道:在深水斜坡的中上部,水道多具有较强的侵蚀性,表现为侵蚀-弱沉积型的特征,以浊流沉积为主,局部发育滑动-滑塌岩及碎屑流沉积;沉积物粒度相对较粗,以细砂岩为主,多为Sm、Smt、Fd岩相;单砂体厚度相对较薄(一般小于2 m),块状构造发育,砂岩底部可见冲刷面构造及揉皱变形构造,早期沉积的泥岩被侵蚀卷入水道底部沉积;常与堤岸或深水原地沉积互层产出;平面上,砂体呈窄条带分布,垂向上多呈孤立式间隔叠置,野外也可见侵蚀为主的水道,不规则的侵蚀面上部主要为泥质充填沉积。GR曲线多为齿化箱形或钟形(见图3A, C, E)。

2)非限制型水道: 在深水斜坡底部, 由于逐渐远离物源区, 水道多以沉积卸载为主, 主要发育浊流及部分碎屑流块状砂岩, 单砂体厚度较大(一般为5~10 m), 粒度相对较细, 多为Fd、 Sm/Smt和Fm相,砂岩内部可见泥岩撕裂屑或漂浮泥砾,底部可见冲刷面构造;常形成下部碎屑流沉积、上部浊流沉积的反复叠置,叠置砂体厚度可达25 m以上,该微相上部可见堤岸细粒沉积;平面上,砂体呈条带状分布,由于水道的侧向迁移频繁,可形成广泛分布的水道砂体。GR曲线多为平直箱型(见图3B, D)。

A 块状砂岩,顶部突变接触, 西176, 长63, 1 724.9 m; B 块状砂岩,白213,长6,2 151.3 m; C 块状砂岩中见正粒序,白432,长63,2 247.1 m;D 含撕裂屑块状砂岩,山170,长63,2 048.9 m;E 下部平行层理,上部块状层理,白432,长63,2 237.5 m;F 平行层理砂岩,白432,长63,2 239.7 m;G 阶梯状断层,里45,长63,4-29-80; H 滑动面,白516,长63,2 027.2 m; I 沙纹层理粉砂岩,白432,长61,1 959.0 m; J 水平层理粉砂岩,白432,长63,2 245.2 m(井号位置见图8)图2 华庆地区长6重力流不同岩相类型Fig.2 Lithofacies type of sediment gravity flow deposit of Chang 6 in area Huaqing

4.2 堤岸/漫溢沉积(LV)

其发育于斜坡底部非限制型水道的侧翼,往往是由于小规模的溢漫而形成较细粒粉砂岩及泥质粉砂岩,砂泥互层沉积也常见。单砂体厚度为0.5~2 m,多由Fl、Fm岩相组成,主要为低密度浊流的产物,常与厚层块状砂岩伴生发育。 在垂向上常处于水道砂岩的上部,而横向延伸有限;平面上呈条带状或板状平行重力流水道展布。GR曲线多为齿化钟形或指形(见图3B, D)。

A 侧向多期叠置的砂体沉积,限定性水道沉积,可见重力流水道底冲刷及侧向加积作用沉积,旬邑山水河,长71;B 厚层砂体向上渐变为粉砂岩及泥岩,由水道向堤岸/漫溢及水道间过渡,水道底冲刷幅度较小,旬邑山水河,长71;C A 图局部放大;D 厚层砂体向上渐变为粉砂岩及泥岩,由非限制性水道沉积向朵状体、堤岸/漫溢及水道间沉积过渡,旬邑山水河,长71;E 厚层砂岩呈顶平底透状,限定性水道沉积(最下部厚层砂岩),水道底冲刷面起伏较大,水道形态呈下凹上平状,铜川瑶曲,长71(剖面位置见图1)图3 铜川—旬邑地区长7重力流水道、漫溢及水道间沉积特征Fig.3 Depositional characteristics of the channels,overflow and interchannels deposits of turbidite of Chang 7 area Tongchuan-Xunyi

4.3 前缘朵状体沉积(LT)

其发育于远离物源区的湖底平原或湖底沉积前端,由于碎屑物的水道区不断卸载沉积,流体密度逐渐降低,水道侵蚀能力减弱,流体呈大面积漫流状,在水道末端形成席状分布的朵叶体沉积。其由Fd、Fr、Fl岩相组成,为低密度浊流沉积的产物,砂体厚度较薄,一般小于0.5 m,呈薄板状与深湖泥岩互层,多层朵状体砂岩中间夹薄层泥岩。GR曲线为齿化箱形状或指状(见图4)。

A 叠置状中—薄层砂岩,底部发育沟模构造,铜川瑶曲,长71;B 中—薄层砂岩夹深灰色泥岩,铜川瑶曲,长71;C 砂岩中发育Ta-Te 段,铜川瑶曲,长71;D 多层中—薄层砂岩叠置,具有向上变厚、变粗的趋势,铜川瑶曲,长71(剖面位置见图1)图4 铜川地区长7重力流朵状体沉积特征Fig.4 Depositional characteristics of the turbidite lobes deposits of Chang 7 in area Tongchuan

4.4 水道间/深湖泥沉积(ST)

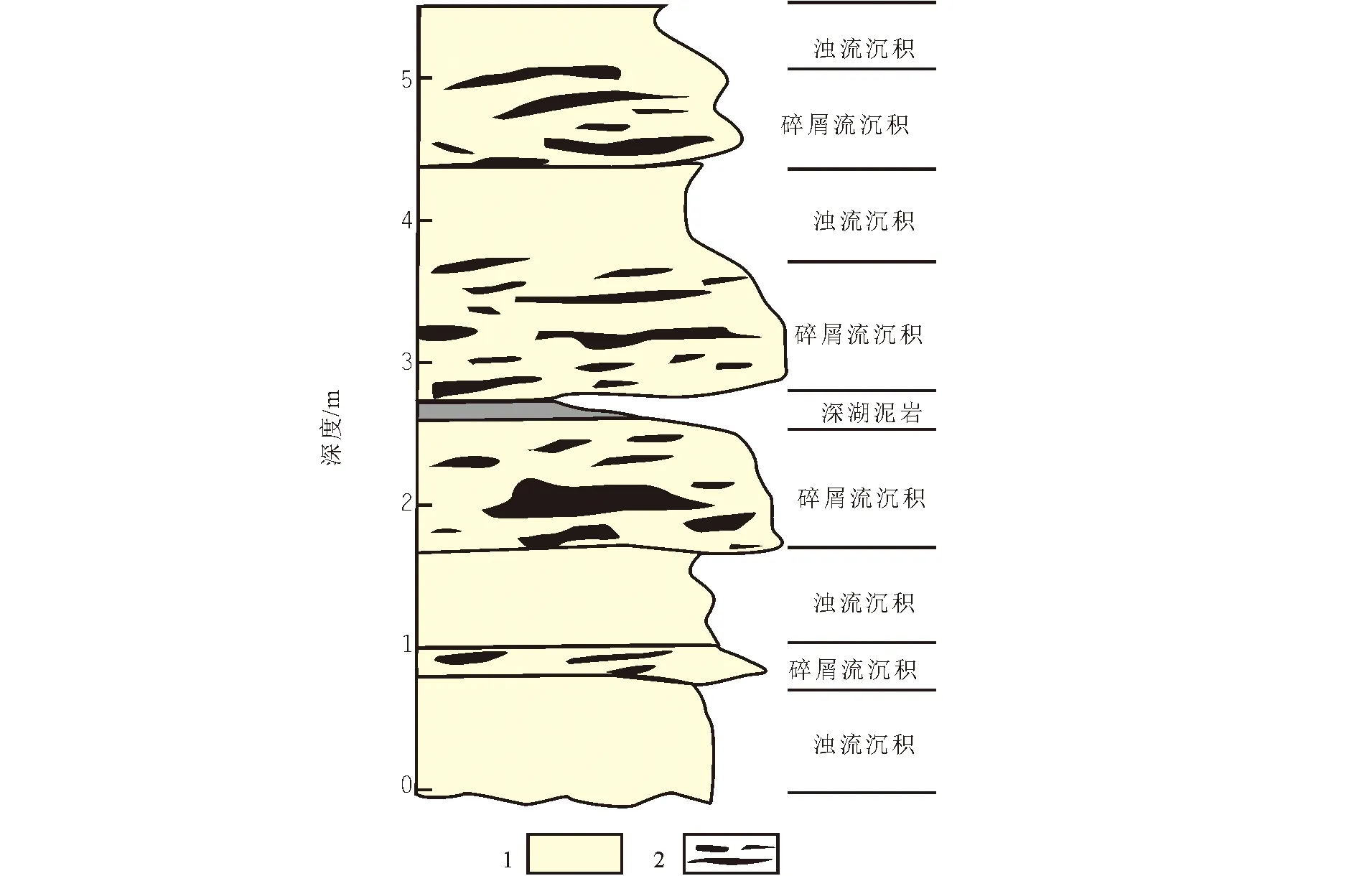

其以深水原地泥岩、页岩为主,主要由Fl、Fm岩相构成,在横向上分布稳定,且沉积厚度较大,可见黄铁矿团块/结核。根据发育特征,水道间沉积可分为斜坡沉积水道间和坡底水道间,斜坡水道间常在多期重力流沉积间隙期形成,坡底水道间多为重力流沉积间隙期或末期的沉积;而深湖泥多为黑色质纯的泥岩。其测井曲线呈低幅齿化状,幅度接近于泥岩基线(见图3B, 3D,图5)。

5 重力流沉积动力学过程分析

5.1 垂向沉积层序及微相组合

根据不同成因重力流砂体的垂向组合可以推测沉积期不同流体性质的转换或者同种性质流体的多期叠加,从而分析沉积岩形成的流体性质、沉积动力学过程等。通过对盆地南部野外露头及研究区典型井岩心的观察(见图5),将研究区重力流砂体的成因类型及其垂向组合关系归纳为以下5类。

1)多期水道浊积砂体垂向叠置[25](见图6)。这种组合主要为多期块状砂体在垂向上的叠置,累计厚度可达20 m,在长6、长7油层组中最为常见。多期叠置的水道浊流沉积砂体的横向连通性较好,为研究区最有利的储集体类型。

2)滑塌沉积与水道浊积岩的叠置。在三角洲前缘斜坡的坡脚处,纵向上形成变形层理的砂泥混杂滑塌体上覆块状浊流砂体的叠置关系,也可出现滑塌体与浊积水道砂体的多期叠置。

3)水道浊积砂体与朵状浊积砂体的叠置。朵状低密度浊积砂体可由早期碎屑流及高密度浊流沉积物浓度的降低而形成,这种叠置关系的出现,反映了2种不同时期流体性质之间的转换。不同期次、不同流态的重力流沉积物在同一地点的叠置也可形成这种垂向关系。野外剖面中可见水道与朵状体沉积砂体之间的垂向叠加和侧向渐变过渡,水道沉积碎屑流及浊积砂体一般厚度较大(>0.5 m),朵状浊流砂体厚度较薄(<0.3 m),呈席状展布。

4)多期朵状体浊积砂体的叠置。不同期次的浊流朵状体砂体可以在同一位置叠置出现,这种叠置关系在研究区也常见,并且具有较好的连通性,但砂体厚度一般较薄,中间往往有薄的泥岩隔层。

图5 华庆地区白432井长6 重力流垂向组合特征Fig.5 Characteristics of vetical facies association of Chang 6 of well Bai 432 in area Huaqing

图6 合水地区宁12井长7多期水道砂体垂向叠置(据文献[25]重新解释)Fig.6 Vertical superimposition of multi-stage channel sand bodies of Chang 7 of well Ning 12 in area Heshui

5.2 沉积相与砂体横向展布及其组合

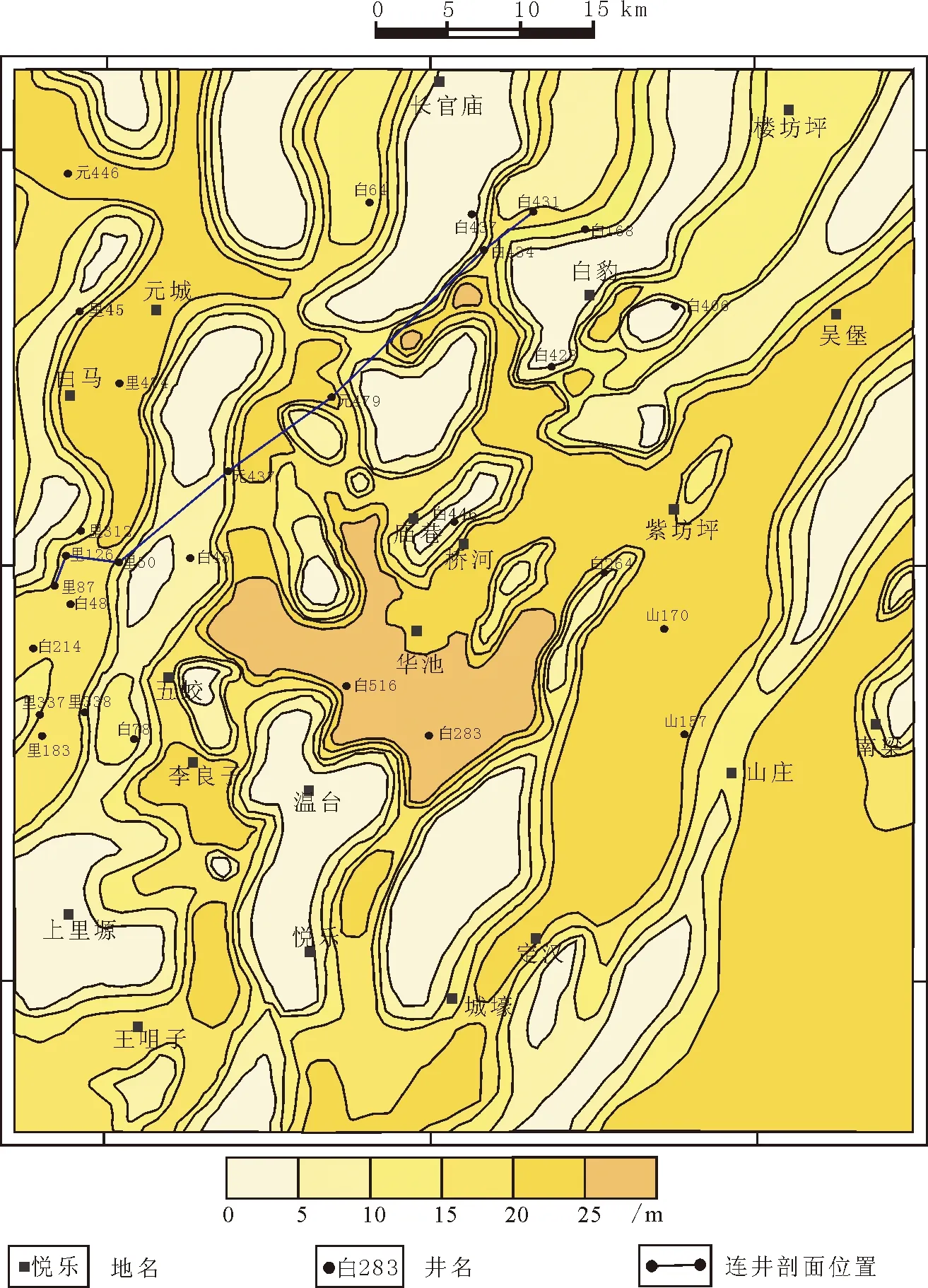

通过以上单井沉积微相及砂体垂向组合的研究,明确了研究区重力流砂体的垂向层序。从延长组长8~长6期沉积微相及砂体剖面图分析可知(见图7,8):长8期主要发育浅湖沉积背景,三角洲前缘砂体广泛发育,长6—长7期湖盆扩张,水体加深,半深湖—深湖范围急剧扩大,重力流砂体广泛发育。滑塌砂体自然伽马呈中幅齿化钟型或指型,多分布在半深湖—深湖的滑移面上,但研究区分布较少,常为孤立的透镜体状;水道浊积岩砂体的伽马曲线呈中幅箱型或钟型,分布广泛,构成了湖底扇水道的主体,砂体垂向叠置厚度大,连通性好,构成了最主要的含油层段;朵状体浊流砂体的自然伽马曲线呈指状、低幅齿化,在水道浊积砂体的前端或其侧翼分布,砂体厚度相对较薄,有一定的连通性,但沉积物粒度较细,较强的非均质性,在部分地区可形成油气的有效储集体。

根据延长组不同成因砂体的组合及分布研究可知:在这几种重力流沉积中,浊流最为发育,其次为碎屑流,而沉积液化流仅在局部层段发育,发育于浊流启动的初期;从空间分布上看,滑动-滑塌及碎屑流主要分布在深水坡折带附近,浊积岩分布在其前方或顶部。

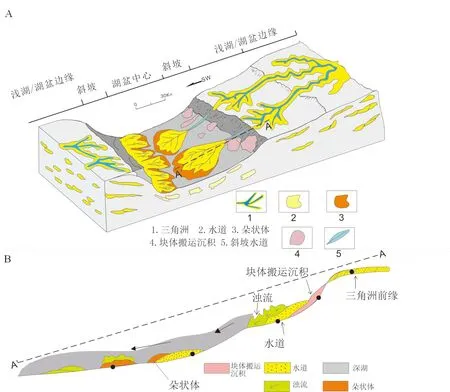

6 水道-朵状体组合的湖底扇沉积模式

结合前人大量的研究成果[21,23-24],认为鄂尔多斯盆地长6、长7段广泛发育水道型浊流沉积(见图3,图7)。同时,本研究建立了斜坡-水道-朵状体的重力流沉积模式,其主要的沉积特征如下(见图9)。

注:重力流水道常呈下凹上平状,横向延伸远,前缘朵状体常呈顶底突变的薄层状图7 华庆地区长6—长7重力流沉积微相剖面对比图(剖面位置见图8)Fig.7 Profile of sediment gravity flow deposits of Chang 6 and Chang 7 in area Huaqing

图8 华庆地区长63砂体厚度等值线图Fig.8 Isopach map of sandstone thickness of sub-member Ch 63 in area Huaqing

图9 鄂尔多斯盆地延长组长6—长7期湖相水道-朵状体型重力流沉积模式图Fig.9 Depositional model of lacustrine sediment gravity flow deposits characterised by channels-lobes of Chang 6 and Chang 7 of the Yanchang Formation, Ordos Basin

1)鄂尔多斯盆地华庆地区长6、长7主要受盆地东北部物源的影响[26],在东北部浅湖或湖盆边缘广泛发育三角洲前缘。这些三角洲前缘分流河道沉积往湖盆中心推进的过程中,尚未固结或处于半固结状态,在坡折带附近快速堆积,发生失稳垮塌并向坡折带下方搬运,随着下伏泥质碎屑物质的不断侵蚀、卷入,流体的密度和状态不断发生变化,依次发育滑移、滑塌、碎屑流、浊流4个阶段。非限制性水道化的水道以泥质沉积为主;当水体相对较长时间限定在相对固定的河道内时,形成限制性水道,主体为高密度浊流。在搬运过程中,这些水道体的边缘或前端不断与湖水混合,并沉积卸载,不断发生稀释转化,最终演化为低密度浊流朵状体沉积2,13,23,27]。从延长组盆地斜坡的坡折带向深水湖盆方向,不同类型的重力沉积依次发育,坡折带附近常发育滑动-滑塌沉积,向斜坡远端及湖底平原深水区发生流态转化,形成碎屑流及浊流沉积,研究区浊流沉积最为发育。

2)重力流沉积砂体横向展布的水道化特征显著, 野外露头可见限制性和非限制性水道类型。 根据地貌及沉积物特征, 从斜坡向盆地方向可依次形成限制型水道、 非限制型水道、 溢漫沉积、 水道间、 前缘朵体和深湖泥。 水道沉积砂体底部的泥岩撕裂屑发育,常呈不规则分布, 粒径为1~5 cm, 向上过渡为块状砂岩或正粒序层理砂岩; 从斜坡区往深水平原区, 泥砾的粒径有逐渐减少的趋势,泥砾的含量也有降低的趋势。 推测该现象反映具有强侵蚀作用的浊流对深湖区早期沉积的、 尚未固结或半固结的泥页岩的侵蚀, 并再次被搬运 、破碎和沉积, 特别是在水道沉积的早期, 部分泥砾具有明显的棱角状和撕裂状, 部分保留有页理构造[12-13,28]; 随着浊流头部碎屑物的不断沉积, 流体密度逐渐降低, 水动力强度减弱, 砂岩底部内部的泥岩撕裂屑变得少见, 粒径也逐渐变小。

3)受外界因素触发,推测研究区为斜坡滑塌型重力流沉积。虽然同沉积期,季节性洪水、地震作用、火山喷发等均可触发重力流的发生[9,20],但根据研究区长6、长7 段地层中广泛发育软沉积物变形构造,表明研究区重力流沉积体系与斜坡区碎屑物的快速堆积、斜坡失稳、滑动-滑塌有着密切的联系。长7下部地层中凝灰岩夹层多见,长6地层中凝灰岩夹层也普遍多见,因此,同期秦岭周边的火山活动对滑塌型重力流的形成也有触发作用[6,8]。

4)研究区不同沉积类型砂体的叠置关系差异明显。连井剖面沉积微相对比显示:水道轴部或近端主要为厚层砂体,多为连续叠加型及间隔叠加型;在侧向或顶部发育薄层的砂体,主要形成侧向单层型、多期互层型。这些沉积叠置的砂体类型构成了研究区主要的储集体。通过野外露头及测井资料砂体的追踪对比可知,重力流水道沉积单砂体宽一般2~4 km,厚度5~15 m;朵状体流沉积规模相对较小,宽度一般3~5 km,厚度2~6 m。非限制性水道浊积岩厚度大,是深水沉积重要的储集体;朵状体浊积体分布范围广,厚度薄,常与深湖相泥岩呈互层状分布。

7 结论

1)根据研究区延长组半深湖—深湖沉积在岩性、沉积构造、生物化石、测井曲线及垂向沉积序列等方面的特征,识别和描述了7种岩相类型特征:主要岩相类型有块状砂岩相(Sm)、具泥岩撕裂屑块状砂岩相(Smt)、平行层理砂岩相(Sh)、沙纹交错层理粉砂岩相(Fr)、同生变形粉砂岩相(Fd)、水平层理粉砂岩相(Fl)、块状泥岩相(Fm),代表了浊流沉积(高密度、低密度)、碎屑流沉积岩、滑塌沉积、深水原地沉积等成因类型。

2)本研究识别出了研究区延长组存在重力流水道沉积、堤岸/漫溢沉积、前缘朵状体沉积和水道间/深湖泥沉积4种微相。其中,水道沉积广泛发育,顺着水道方向,水道的下切侵蚀作用逐渐变弱,由限制型演化为非限制型水道,在河道侧翼或前端逐渐演化为中薄层的朵状或堤岸浊积岩,以此建立了湖盆水道-朵状体的重力流沉积模式,认为其为外界触发因素影响的斜坡滑塌型重力流。

3)剖面及平面相分析表明,研究区湖底扇水道中厚层砂岩及中薄层朵状体砂岩沉积广泛发育,且块状砂岩普遍含油,这些砂岩储层邻近烃源岩,有利于形成致密油;在5种类型的重力流砂体的成因类型及其垂向组合关系中,多期水道浊积砂体垂向叠置类型最为发育,也是深湖—半深湖区最有利的储层类型。