何剑光:掌舵“运河号”,亮“剑”东六环

赵汉琪

11月的北京已入深秋,在东六环改造工程施工现场,超大直径盾构机“运河号”却在地下34米热火朝天地掘进。

这条总长165米、总重量约4500吨的“钢铁巨龙”横列地下,最前端是直径16.07米的圆形刀盘,镶嵌的六百余把合金刀片,在转动中将前方土壤挖掘下来……这台中国完全自主研发设计制造的国产最大直径泥水平衡盾构机,将在这里进行为期两年的地下穿越之旅,日夜兼程为北京城市副中心建设助力。

中交隧道局北京东六环改造工程项目经理何剑光是“运河号”这艘巨轮的“掌舵者”,这位“80后”从事盾构行业15年时间,从一名盾构机驾驶员成长为优秀项目经理,打造一系列“纵横地下世界”名片产品。

一次次跨越新高度、攻克新难度、创造新纪录,何剑光用他过硬的专业技能,为他热爱的盾构事业,为中交一公局集团打造成为具有全球竞争力的“科技型、管理型、质量型”世界一流企业奉献青春力量。

“项目是最好的练兵场”

1984年,何剑光出生在辽宁阜新蒙古族自治县。2003年,这个蒙古族小伙考入辽宁工程技术大学土木工程学院交通土建专业,结缘土木工程建设,同时也开启自己作为工程建设者的“新生命”。

毕业后,何剑光成为一名盾构机司机,在两三平米操作间中,驾驶各种“大家伙”,在地底穿行。“诚朴求是,博学笃行”的大学校训,让他时刻保持踏实、专注。2007年毕业以来,他驾驶6米级、8米级、11米级的不同种类盾构机,穿行于沈阳、郑州、武汉、厦门、福州、马来西亚吉隆坡等国内外特点鲜明的城市地下空间,为城市加速发展助力。

2013年2月,何剑光加入中交一公局厦门公司,参与的第一个项目就是中交一公局承建的首条沿海,具有复合地质环境,极小半径曲线始发掘进等特点的厦门地铁一号线盾构区间的施工,并任项目三标三工区总工程师。在盾构隧道行业,我国南方沿海地区地形复杂,拥有岩溶、断裂、硬岩、孤石、砂层及软土等地质,号称“中国地质博物馆”。项目启动不久,何剑光就以丰富经验顺利攻克330米小半径曲线始发、盾构法穿越孤石群、浅埋下穿铁路、城市2米直径主水管等施工难题。成型隧道在国务院安委会、住建部检查中获得优异成绩。

2015年,中交一公局厦门公司盾构中心团队初步成立,何剑光被任命为中心主任,受命组建一支“区域化、专业化、多元化、品牌化”为目标的盾构中心团队,打造盾构市场“王牌军”。从最开始人员奇缺、技术薄弱,到不断找资源、聘人才、多求学、守现场,盾构中心团队从无到有,从粗到精,短短两年,实现从“初学者”到“优等生”华丽蜕变,逐步形成专业化管理,标准化施工的连锁经营模式。

“项目是最好的练兵场”,何剑光带领着这群“盾构人”从厦门地铁1号线三标三工区始发,逐步发展到福州地铁2号线、4号线、6号线,厦门地铁2号线、武汉地铁6号线、深圳地铁8号线、广州地铁12号线等多个城市多种复杂地层下的多个盾构施工项目。

盾构作业连续性,要求他们在破晓之前便要进洞,日落之后才能出洞,阳光总和他们失之交臂。潮湿闷热、机器轰鸣的隧道内,40度以上高温讓他们一天要洗上几次“汗水澡”。何剑光带的队伍肯吃苦,敢创新,成功攻克各种“疑难杂症”。2018年5月,团队在厦门地铁2号线马銮西站内,创下首个6台盾构在同一站点同时掘进的纪录。这不仅是福建省内唯一,在国内也极为少见,真正打造福建省管片安装质量的“中交品质”名片,业界精益管理的示范工程。

荣誉接踵而来,何剑光施工的项目荣获厦门市“工人先锋号”、福州市“十佳青年突击队”、福州市“五一劳动奖章”、中交一公局“青年文明号”,他荣获中国公路建设行业协会“科技创新英才”奖、中交一公局厦门公司“优秀青年技术干部”等奖项。

耀眼成绩背后,离不开何剑光多年努力和坚守。毕业至今,他从事盾构专业相关工作已有15年,参与多个国家重大工程项目建设。正是对盾构有着独有的喜爱和感情,才能让他与之结下不解之缘。“盾构这个大家伙从设计、论证、制造、验收、吊装、调试,到正式始发,开始24小时作业,不论春夏秋冬、严寒酷暑,它永不后退,向前掘进,直到打通隧道那一刻。它带给我由衷的成就感、喜悦感。”

“每个环节都做到行业极致”

2019年11月,中交隧道局中标北京东六环改造工程准备1标项目(简称“东六环1标项目”)。远在鹭城的一公局厦门公司铁轨事业部总经理兼盾构中心主任何剑光,从众多项目经理候选人中脱颖而出,担任项目负责人,全面负责中间风井、南侧接收井建设,以及盾构机的设计生产。

东六环改造工程项目南起京哈高速立交,北至潞苑北大街,全长约16公里,被列为北京市重点工程。“项目旨在打造缝合城市功能的创新发展轴,有效织补城市空间,解决高速公路分割城市等问题,对促进京津冀区域交通协同发展,提升全市交通服务水平,构建综合交通体系,具有重要意义。”身处北京城市副中心,何剑光深知这个项目的分量。

“开局就是高潮,起步就是冲刺”,何剑光和团队充满干劲,快速进场,快速建设项目部。2020年初,新冠肺炎疫情快速、广泛传播,何剑光克服万难,带领项目管理团队集中出击,通过主动沟通、主动服务,调动一切资源配合业主征拆攻坚,三个月内完成城市副中心核心区域征地拆迁工作。2020年3月,项目部超前进场开工,顺利拉开项目高品质施工序幕。

东六环改造工程项目,包括直接加宽段和入地改造段两部分。“项目穿越副中心城市核心区,地下管线构筑物复杂,需上穿或下跨多条道路、轨道及河流,最深处穿越副中心站综合枢纽,最大深度约59米,是北京市埋深最深的地下隧道。”何剑光坦陈,项目实施难度大,项目部任重道远。

工欲善其事,必先利其器,“运河号”盾构机正是为满足东线盾构隧道施工需求量身打造,也是何剑光负责的东六环1标项目重中之重。

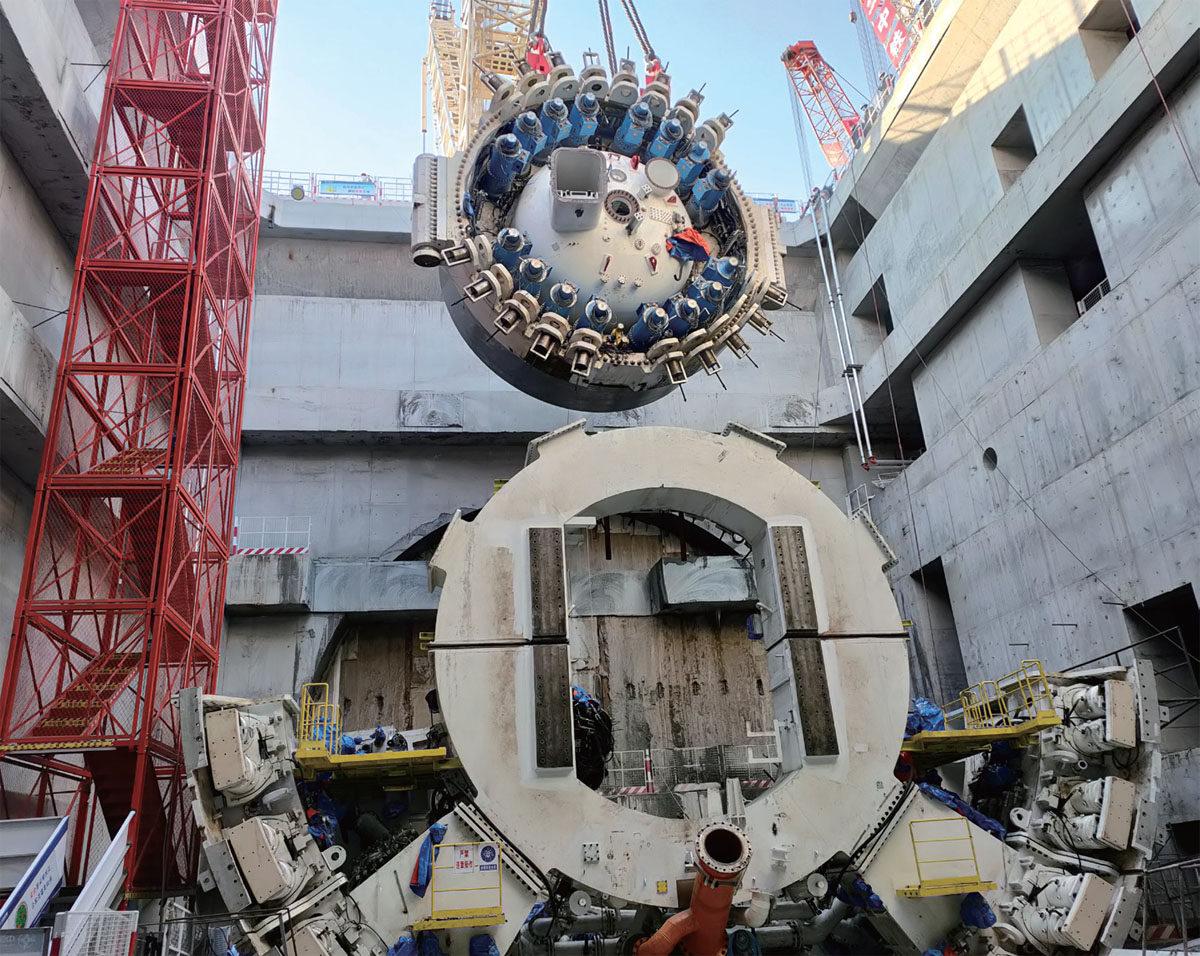

从盾构机选型、设计到制造、组装,每个环节都需要何剑光把关。时间紧、任务重,为加快施工速度,他转变思想、占据主动,对盾构机制造从被动监造转变为主动管理。项目盾构团队联合中交天和机械设备制造有限公司,组织召开多次专家会和调度会,制造过程严抓质量、科学筹划、紧控工期。

盾构机前端是由上百把合金刀片组成的刀盘,掘进开挖时,刀盘转动,如同“牙齿”一样,将前方岩层土壤缓缓“咬碎”。巨大刀盘后面“藏”有泥水舱、气泡舱、人舱,内部还设置了推动、注浆、拼装、泥水循环、密封五个系统。何剑光介绍,“运河号”采用国产自主研制的全球首创长距离掘进不换刀技术,可实现连续掘进4800米不换刀。此外,还应用自主研发的管片自动化拼装技术、智慧化远程安全监控管理系统、国产常压换刀装置等世界先进技术和设备,为项目施工保驾护航。

一个月完成16米宽、4500吨重、165米长的超大盾构机设计选型及专家论证;7个月完成盾构机设计、制造、监造工作,出厂验收;35天完成超大直径盾构刀盘吊装下井安装,创造用时最短的记录……“一个个数字表明,在16米级超大直径盾构领域,从最初设计到现场组装完成,每个环节都做到行业极致。”何剑光语气中难掩激动。

2020年12月15日,“运河号”盾构机一号台车下井吊装胜利完成,也代表着东六环1标项目施工取得骄人成绩。欣喜之余,何剑光不忘自勉:“这只是阶段性胜利,是长征第一步。”2020年,项目完成产值4.04亿元,为目标值108.5%,赢得业主信任,也为团队赢来新工程。

道阻且长,行则将至

北京东六环西侧,地下27米深处,一条长165米、重4500吨的“钢铁巨龙”正蓄势待发。

2020年10月,经过激烈投标竞争,何剑光带领的中交隧道局东六环1标项目部又承接东六环改造工程4标项目(以下简称东六环4标项目),包括入地改造段盾构隧道右线、中间竖井、接收井以及其他附属工程。隧道右线7.34公里,全长7.4公里,是整个项目中关键控制性工程。项目自2019年11月进场,计划于2023年12月完工,合同总额28.4亿元。

2021年8月10日,地下27米深的始发井中灯火通明。“运河号”盾构机徐徐转动,起锚扬帆,为东六环4标工程拉开帷幕。何剑光很自豪:“别看这个盾构机主驱动下井大家伙很笨重,它的掘进速度可达每天12环,即24米,保持着目前同直径盾构机最快纪录。”随着“运河号”慢慢步入正轨,前方河道、铁路、重要管线等近百个重大风险源,在等待它接受考验。

何剑光介绍,东六环4标工程集政治性、社会性、經济性于一体,承载着强大的区域功能和民生福祉,具有“政治要求高、掘进距离长、隧道直径大、环境条件险、工艺控制严”的特点。作为东六环四标工程这艘“运河之舟”的船长,他深感责任重大。

开工伊始,项目部就遇到“拦路虎”。面对16.07米的隧道开挖直径、59米的最大埋深、0.75兆帕的水压,以及必经之路上的高密富水砂层,如此巨大难度,如何管控施工风险,控制地层沉降、成型隧道位移和成型隧道防水,无疑是重中之重。

盾构施工通常采用传统单液注浆工艺,由于浆液凝结时间长、强度不高、填充效果欠佳等问题,容易引发地层沉降、隧道上浮、管片碎裂及渗水等安全质量问题。通过咨询专家、查阅案例资料,何剑光带领团队大胆创新,首次采用双液同步注浆工艺,利用双液注浆快凝、早强、抗渗的特点,克服单液注浆工艺的不足。然而,由于施工难度大,在大直径盾构应用同步双液注浆工艺,尚无先例。

“没有先例,我们就做‘第一个吃螃蟹的人’!”何剑光带领团队开始攻坚。为使双液注浆达到良好效果,项目反复对双液浆进行改良,开展3000多次试验后,最终确定最优配合比。浆液配比问题解决后,何剑光又开创性地将地面拌合站改移至盾构机台车上,设计出“制、运、注一体化集成系统”,既解决了双液浆长距离运输难题,又能满足北京核心城区高标准环保要求。

如今,随着“运河号”盾构机顺利掘进,超大直径盾构同步双液注浆工艺技术优势日趋显著,地层沉降控制在毫米级,隧道上浮控制由常规盾构隧道30毫米以上逐步控制在10毫米以内,成型隧道位移稳定在15毫米以内,渗漏水控制也达到“零渗漏”标准,填补了大直径盾构施工技术领域一项空白。

除此之外,“运河号”还配备一系列强大核心技术:绿色环保管路延长装置、泥水分层逆洗循环技术、刀盘伸缩摆动装置……“正是有这些新技术为项目施工保驾护航,才让‘运河号’有底气面对各种挑战。”

项目地处城市副中心,施工安全重于泰山。作为项目安全第一责任人,他始终把“以人为本,人民至上,生命至上”安全发展理念摆在首位。除日常安全管理当中保证安全生产措施费用足额投入、每日带班巡查、合理安排施工生产任务外,何剑光还全面推行“智慧工地”建设。通过智能识别、全方位监控、环境检测、VMT自动监测、视觉识别、安全帽视频执法等手段,使安全环保管理标准化,为“运河号”乘风破浪前进护航。

“东六环4标项目就像一艘大船,团队就像船员,我就像船长。”炎炎夏日,他亲自为一线员工发放防暑降温药品;深夜施工现场,时常看见他忙碌的身影。他与项目部职工交流,向大家征求促进项目改革发展的计策。他重视青年员工培养,有序开展导师带徒、青年大讲堂等系列工作……团队成员都说,他不是高高在上的领导,更像是一个关心后辈的好大哥。

“运河号”开启地下之旅以来,以“不渗、不漏”状态顺利始发,现盾构机已连续平稳掘进794环、1588米。前方,仍有许多“早有预料、接踵而至”的挑战等着何剑光和他的项目团队。“开弓没有回头箭”“逢山开路,遇水搭桥”是何剑光经常挂在嘴边的两句话。道阻且长,行则将至,胜利彼岸,“运河号”终会到达。

责任编辑 张惠清