江口沉银相关文献的十个待决疑案

——书于《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》后

汪启明,于潇怡,卢 慧

(西南交通大学 人文学院,四川 成都 611756)

一、引子

390 年前,中国出现“小冰河现象”,低温、鼠疫、水旱、蝗灾等导致税银减收;减收迫使朝廷削减驿站,最终一根偶然的导火索引爆了一个大王朝。明末清初的历史中,关于王二,关于高迎祥,关于十三家七十二营,关于崇祯,关于洪承畴、孙传庭、左良玉、杨嗣昌,关于李自成、张献忠,留下了许多扑朔迷离的历史谜案,最为引人注目的莫过于“江口沉银”的传说。四川一直流传着“石牛对石鼓,金银万万五,谁人识得破,买到成都府”的童谣,多年来引无数人遐思,在隐晦的童谣、浩瀚的野史、捕风捉影的传说间搜寻真相。清代,自杨展始官方就打捞过4 次;民国时亦设公司在锦江打捞沉银,无果而终。1975年4 月,成都锦江岸边望江楼附近,发掘出张献忠大西政权铸造的“大顺通宝”铜钱10 多公斤;2005年4月,彭山县江口镇岷江河道发现50 两重的明官银锭7 枚;2011 年,江口镇岷江河道陆续出土金封册、金银西王赏功币、银锭等器物。2015 年,文物部门对江口出土文物进行了鉴定,基本确认彭山为“江口沉银遗址”。“江口沉银遗址”的发现和后续挖掘的五万余件文物,证实了野史和民谣中张献忠“江口沉银”的传说。野史在此事件中居功至伟,但野史决不是信史,也不能代替信史。

二、“野史不可信”:讨论篇

明人好修野史,夏燮、谈迁、全祖望分别以“汗牛充栋”“野史如林”“不下千家”形容;纪昀则言“明人学无根柢,而最好著书,尤好作私史”①(清)永瑢,纪昀:《四库全书总目提要》,海口:海南出版社,1999年,第330页。。谢国祯《增订晚明史籍考》著录野史、稗乘之作1140 余种,未见书目620种①王记录:《中国史学史》,郑州:大象出版社,2012年,第238页。。梁启超曾总结为“治明史者常厌野史之多,治清史者常感野史之少”②梁启超:《中国近三百年学术史》,上海:上海古籍出版社,2014年,第269页。。

论及野史短长,鲁迅先生有说③鲁迅:《华盖集·这个与那个》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,1981年,第138页。。野史的史学价值在于广见闻、资考证、校正史、释疑闻、补佚阙,所记事件或佚闻佚事,不少为亲见、亲历和亲闻者所叙。但野史并非信史、正史。究其源,《汉书·艺文志》所谓“街谈巷语,道听途说者之所造也”;溯其流,则张岱:“有明一代,国史失诬,家史失谀,野史失臆,故以二百八十年总成一诬妄之世界。”④(明)张岱:《石匮书自序》,《琅嬛文集》,长沙:岳麓书社,2016年,第1页。证以宋洪迈《容斋随笔》用真宗朝三事立“野史不可信”专章:“野史杂说,多有得之传闻及好事者缘饰,故类多失实,虽前辈不能免,而士大夫颇信之。”⑤(宋)洪迈:《容斋随笔》,上海:上海古籍出版社,2015年,第36页。

正史失于讳,野史失于诬,明季以来记录张献忠的相关野史(下称“张献忠野史”或“江口沉银”野史)、正史诬妄之气更盛。

(一)野史有立场

学界或有以为野史较正史更客观、真实者,但张献忠野史并不如此。他们与历代正史一样,是有政治态度的:或有意,或无意,或外力,或内因。清廷对涉明书籍极敏感。他们认为,崇祯朝的坍塌缘李自成、张献忠农民军的造反;南明政权也当然是伪政权。为管控民心、强化统治,乾隆三十九年(1774),乾隆帝就《四库全书》上谕:“明季造野史者甚多,其间毁誉任意,传闻异辞,必有诋毁本朝之语,正当及此一番查办,尽行销毁,杜遏邪言,以正人心而厚风俗。”⑥中华书局编:《清实录·高宗实录》,北京:中华书局,1986年,第1084页。除“查办”“销毁”野史,清廷还对明朝档案进行了系统性摧毁。有人统计,现存的明代档案仅三千余件,多为天启、崇祯的兵部档案。其余一千余万份,已全为清人销毁。⑦张银龙:《晟溪流芳·湖州晟舍闵氏家族史研究》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2012年,第181页。张献忠野史自然也在严控之列。沈荀蔚《蜀难叙略》:崇祯十七年,“踞蜀王宫殿,僣伪位,国号大西,改元大顺,以成都为西京,自为圣谕四言勒之石。设伪宰相以下各府部内外文武官,以汪兆麟为伪相……以绵州严锡命充伪吏部,彭县令湖广王国麟充伪户部,彭县龚完敬充伪兵部,某县令某充伪礼部,而伪工部者王其姓”⑧汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第333页。。一律以“伪”称张献忠政权和官吏,可见野史的政治立场十分鲜明。

民间人士为了远祸,于野史多秘而不宣。如任乃强说《大西通纪》作者失名,原叫《劫余传信》,收藏者“不肯示人”,因此托人抄回;指《欧阳遗书》,又叫《蜀乱》,子孙亦不敢是露。道光二年(1822),其五世孙欧阳鼎方在成都梓行;《荒书》作者“当清修明史,求书时,他不肯献,并瞩子孙秘藏之”;《流离传》作者“一九二八年修县志征书时,其裔孙乃献出。大抵当时幸存人物所记祸乱之书,皆饬子孙秘守,不愿示人。故愈晚出者愈可贵”;《劫后录》作者“其子孙保存到民国初始石印”。⑨任乃强:《张献忠》(下),成都:巴蜀书社,2017年,第756页。

高压政策下,张献忠野史往往以道听途说为文,缺乏客观性,且又持清廷立场。日本学者内藤湖南《中国史学史》甚至认为“雍正、乾隆以后野史衰败了”“真正的野史此时已经绝灭了”⑩(日)内藤湖南:《中国史学史》,马彪译,上海:上海古籍出版社,2017年,第344页。。

(二)再谈“野史不可信”

野史本身有致命的缺陷,明王世贞《明野史汇》:“野史之弊三:一曰挟郄而多诬……二曰轻听而多舛……三曰好怪而多诞”①(明)王世贞:《弇州山人四部稿》,中国台北:伟文图书出版社有限公司,1976年,第3429页。。清刘鹗《老残游记》:“野史者,补正史之缺也。名可托诸子虚,事须证诸实在。”②(清)刘鹗:《老残游记》,杭州:浙江古籍出版社,2015年,第177页。以此,尽管张献忠野史提供了江口沉银的线索,但其中内容歧出,多虚妄之言,亦多抄袭之语,可信度不高。

张献忠野史多失实。如《绥寇纪略》《蜀碧》《客滇述》《后鉴录》《圣教入川记》等书均载“七杀碑”,称是张献忠杀蜀人的物证。经袁庭栋考证,这是伪造的“假古董”。③袁庭栋:《张献忠传论》,成都:四川人民出版社,1981年,第157页。任乃强:“今日传献忠事者,多依《蜀碧》。《蜀碧》撰于雍乾之际,去献忠据蜀已远。徒欲褒扬所谓忠义,记载遂多失实……其他各书,亦多有此类传说。这些说法,纯属揑造。”④任乃强:《张献忠》(下),成都:巴蜀书社,2017年,734页。任乃强又说:“《明史》与《罪惟录》两部正史都有《张献忠传》,但也都是极其不好的,再转手的坏史传。反不如傅维麟的《明书》。”⑤任乃强:《张献忠》(下),成都:巴蜀书社,2017年,第760页。张献忠入川次数又有二、四、五之说,一些具体史实更是无法证实。其中如顺治元年(1644)八月张献忠破蜀,成都知县吴继善事:“城破,一家三十六人同遇害,或曰,降贼被杀”。《小腆纪年附考》则:“继善之死,见吴伟业《文集》及《蜀碧》,而顾炎武《圣安本纪》注、毛奇龄《赵少府墓志铭》谓继善实未死,他书亦有谓继善降贼者,存之以侯考。”⑥(清)徐鼒:《小腆纪年附考》,北京:中华书局,1957年,第244页。基础不牢,地动山摇,各种野史互证,歧说比比皆是,如果执其一端作为信史,万万不可。

张献忠野史作者、人物行迹多不可考。如任乃强分析《艳滪囊》:“书中每见‘轶其名’者,度其身份属献忠从龙功臣,言论纯正而无官爵称。疑即撰《大西通纪》者。或疑其人即孙可望或李定国。”⑦任乃强:《张献忠》(下),成都:巴蜀书社,2017年,第759页。

野史的不可信,作者心里也有数。费密在《荒书》引论说:“一方大事,而杂书所纪,流传讹谬。盖知者不能言,而言者未深知,道听途说,多没其实。询问当时在事故老,采各州郡实历舆论,阅岁既久,合取而著焉。然不敢尽谓全获也,未详与差错者,恐亦尚有,而大端则在此矣。”⑧汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第299页。如是,从史源学考量,张献忠野史多不可信是可以成立的。

(三)野史抄袭成风

张献忠野史内容多大同小异,不少抄袭成编,前贤早已论及。(1)胡昭曦指出,《艳滪囊》《蜀碧》《蜀龟鉴》《蜀破镜》属“采辑与编纂”之类,有3 个主要特点:第一,“编者均非张献忠在四川时期的亲历者,成书时间迟”;第二,“采辑引录编纂而成,总体上不是第一手资料”;第三,“对引用史料或采编故事基本不注出处,内容互证不确处亦多”。这些书“均为辑编而成”。他举《蜀碧》“引录包括《明史》《明史纲目》《明纪本末》《绥寇纪略》《寄园寄所寄》《荒书》《蜀通志》《邛州志》《见闻录》等25 种”;称《蜀破镜》“多采他书而成,主要是《荒书》《蜀碧》,还有《明史》《蜀明诗》《井蛙杂记》《毛西河文集》《明史稿》《绥寇纪略》《大清一统志》等”;引胡淦“前言”“是书……详张献忠川西之乱,依据新繁费此度密《荒书》、丹棱彭磬泉《蜀碧》而成”;又论《蜀龟鉴》“辑书很多,编纂而成,编者写道,同辈遂劝予将《欧阳遗书》《艳滪囊》辑为一书,‘爰遍阅诸纪’,包括《荒书》《蜀破镜》《蜀碧》《蜀难叙略》等,加以合并删润而成”。①胡昭曦:《“张献忠与四川”史籍鉴析》,《地域文化研究》2018年第1期。(2)任乃强说《续绥寇纪略》,康熙二十七年(1688),“梅亭叶梦珠滨江纂辑”,凡四卷。“自云取材《滇蜀纪闻》及《楚中遗事》”;又指《艳滪囊》“采《山城纪事》《荒书》《蜀乱》《滇蜀纪闻》者为多,亦多有他书所未见的资料,皆直自叙事,不言出处”。《蜀碧》列有25 种书目,“当时记载献忠据蜀事的书大体已尽”。②任乃强:《张献忠》(下),成都:巴蜀书社,2017年,第759页。(3)《中华野史辞典》评论《蜀碧》“材料取之前人著书及传闻”;《蜀记》“虽然保存了有关张献忠及其起义军活动的一些资料,曲笔不实之处甚多,不可作为信史”;《蜀破镜》“失实之处亦更为显而易见”;《蜀龟鉴》“已有欧阳直《欧阳氏遗书》、李馥荣《滟滪囊》及费密《荒书》、孙錤《蜀破镜》、彭遵泗《蜀碧》、沈荀蔚《蜀难叙略》等,各有详略。刘景伯依据上述诸记所载,删繁就简,仿左氏书法义例,撰为是书”。③老铁:《中华野史辞典》,郑州:大象出版社,1998年,第703、704页。任乃强《关于张献忠史料的鉴别》谓《山城纪事》,营山王开禧撰,“李氏《滟滪囊》全取其文。李书既刊行,王书遂不传”④任乃强:《张献忠》(下),成都:巴蜀书社,2017年,第756页。。

这里我们还要举一个很典型的例子。《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》收入的《流贼张献忠祸蜀记》,因原文末有“永历二年,岁次戊子,建昌卫掌印都司兼领本道中军俞忠良鹃血书,民国三年桂月镌,板存西昌镇南寺,十方善友助印,板不取租”字样,该文2017 年收入,2018 年初统稿,循全书体例删去。该书统稿前大量报纸、图书、主流网站等有引,又有收藏者确切身份,鉴于是书系资料汇编性质,因此误采,并以《读史方舆纪要》《明季北略》《明史纪事本末》《明鉴汇纂》《元明事类钞》《明季南略》《续编绥寇纪略》《见闻随笔》等8 种书做了比勘。2021 年9 月,一位朋友致函网上有指该书内容系抄撮、改编、剪裁、拼凑而成,并提供了《流贼张献忠祸蜀记》与其他文献的文本比对。果不其然,其中发现大量雷同的内容。可见与其他野史一样,也是以各书内容杂凑、改写、抄袭而成,且托名南明俞忠良,不可以为信史。

三、再说“野史不可信”:材料篇——“江口沉银”的十个待决疑案

洪迈说“野史不可信”,“江口沉银”野史更是如此。围绕“屠蜀”和“沉银”两大迷案所撰野史,作者往往系民间人士或下层官吏,多以抄撮、剪切、拼凑、抄袭为书,内容重复,次序颠倒,时间错乱;又多以道听途说叙事、立论,极力夸大其词,给学者研究带来各种迷茫。

今人据野史记载提供的相关线索,辅以现代技术手段,找到了“江口沉银”的确切地点,但万万不可因此拔高这批野史的史学价值。诚如顾颉刚言:“不能以一部分之真证全部皆真”“今人恒谓某书上某点已证明其为事实,言下好像只要有一点真便可证为全部真。其实,任何缪妄之书亦必有几点是事实。”⑤顾颉刚:《顾颉刚读书笔记》,中国台北:台湾联经出版事业公司,1990年,第2340页。要之,不能因野史所载“江口沉银”为真,认为野史记载的其他内容亦为真。“江口沉银”野史自身的问题并未解决,水下文物、出土文物又带来了诸多新的问题。这里整理“江口沉银”传世文献,结合水下、地下文物,多方比勘,发现“江口沉银”有诸多谜团,先约略归出十端。

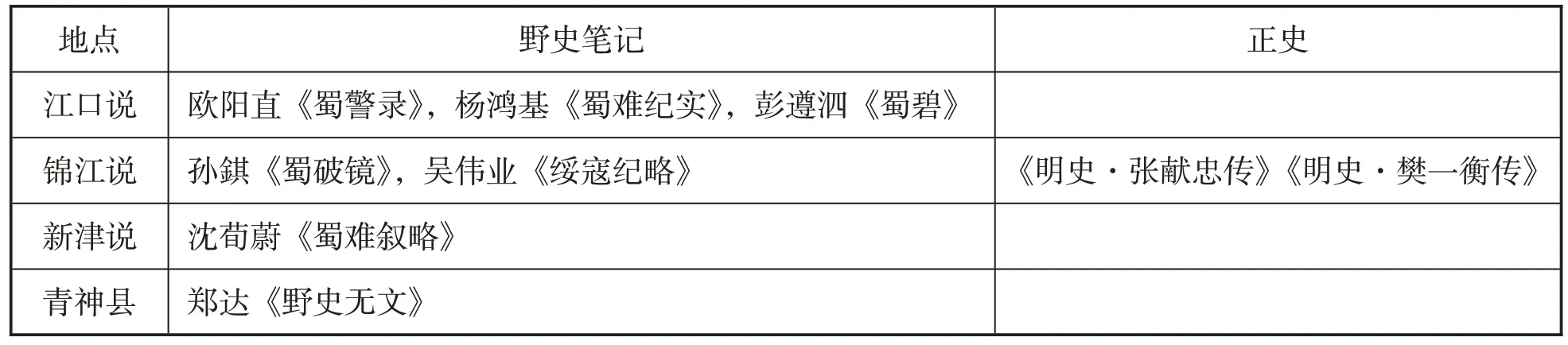

(一)沉银地点四说

归纳“沉银”地点的文献(见表1):三为江口,三为锦江,一为新津,一为青神;正史则记为锦江。结合地理信息,史载四地均处岷江流经区域。岷江自北向南流经成都、新津、彭山、青神,锦江是岷江流经成都市区的支流。“江口沉银遗址”位于四川眉山市彭山区江口镇的岷江河道内,“江口说”已被证实,那么,其他三个地点呢,尤其《明史》也同意“锦江”说。根据江玉祥的研究,沉银地点有六:成都锦江、岷江新津渡口江底、青神江底、峨眉山普贤峰顶、黎(今四川汉源县)雅(今四川雅安市)间、彭山江口,又有所不同。这些观点还有待证实。①江玉祥:《张献忠藏宝之文献考察》,《中国史研究动态》2016年第3期。

表1 传世文献所见“沉银”地点

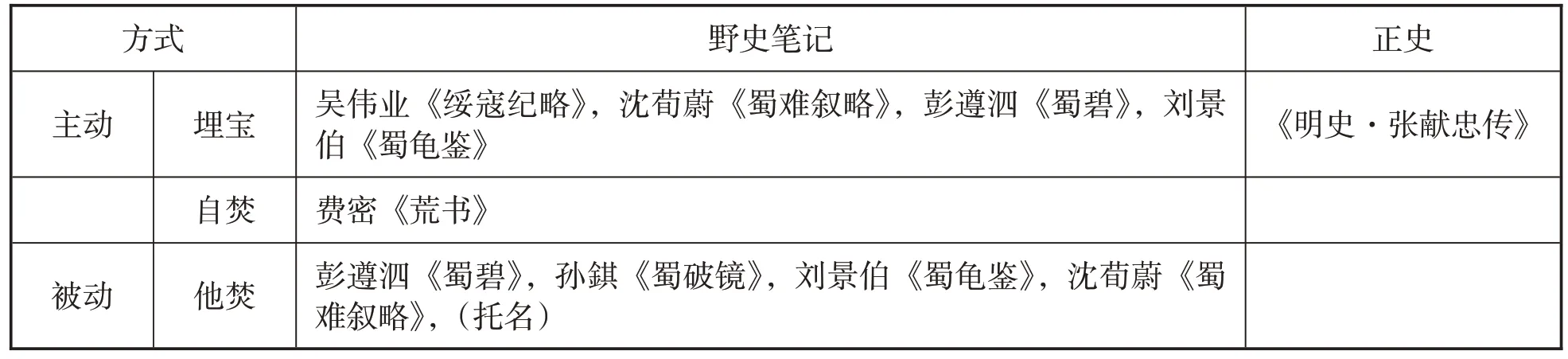

(二)主动沉银还是被动沉银

据表2,“沉银”方式有三:(1)张献忠主动埋宝,五种文献有载;(2)自焚,一种文献有载;(3)他焚,四种文献载之。今水下文物中可见烧融银饰、烧融金银器团块。《四川眉山市彭山区江口明末战场遗址2017 年_T1066发掘简报》:“银饰。IIT1066∶30,树枝状,目测疑似因过火高温,发生熔化变形。通高4.92厘米。”②刘志岩:《四川眉山市彭山区江口明末战场遗址2017_T1066发掘简报》,《四川文物》2018年第5期。结合火铳、铁蒺藜、铁刀、铁枪、铁矛、铁剑、箭镞等出水兵器,证“江口沉银”遗址实为明末古战争遗址。张献忠部队江中火战为杨展所败,被动沉银的可能性更大。

表2 传世文献所见“沉银”方式

(三)一次沉银还是两次沉银

彭遵泗《蜀碧》记载有两次,先“江口沉银”,后“锦江锢金”:(1)江口。张献忠大杀成都百姓,率众沿江而下,与杨展战于江口,杨展用火炮攻击,张献忠船着火,江口水道狭窄,张献忠船只数千艘,头尾相接,不易退兵,风烈火猛,“贼舟尽焚,士卒糜烂几尽,所掠金玉珠宝及银鞘数千百,悉沉水底”。(2)锦江。张献忠自江口败退沉银后,士气不振,听闻王祥、曾英靠近资阳、简阳,打算远走川北,“将所余蜀府金银铸饼及瑶宝等物,用法移锦江,锢其流,穿穴数仞实之。因尽杀凿工,下土石淹盖,然后决堤放流,使后来者不得发,名曰‘锢金’”。③汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第640页。

孙錤《蜀破镜》记载也是两次,时间更具体。(1)“秋七月,张献忠闻杨展兵执甚盛,大惧。率兵三十余万,载金宝千艘,顺流东下,与展决胜负,拟乘势出峡,变姓名作巨商。展闻,以兵逆于彭山之江口,大战,顺风纵火烧贼舟无算,士卒辎重丧亡略尽”;(2)“既望,张献忠将前自江口败回所余蜀府金宝,用法移锦江,锢其流,穿穴数仞,填之,下土石并凿工,掩筑,然后决堤放流,名曰水藏”。①汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第899页。

沈荀蔚《蜀难叙略》也认为是两次,但三月后先江底埋银,七月再新津自焚沉银:(1)“其所聚金银,以千余人运之江干,三月始毕。至是,测江水浅处,多支流以杀其势,一如筑决河法。水涸,于江底作大穴,投以金银,而杀运夫于上。后覆以土,仍决江流,复故道。后续有所得,俱刳木成鞘,运至新津江口,载以千余艘,将为顺流计至巫峡投之”;(2)“七月,逆以川北民未尽屠,且欲诱杀进忠,乃烧其财负舟楫于新津”。②汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第339页。

刘景伯《蜀龟鉴》卷三记为两次,先埋银于新津江口,后彭山“江口沉银”:(1)顺治三年五月后记:“锢金……前门外铺席满地,金银山集,盛木鞘数万。测江水浅处开支流,如筑决河法,水涸掘大穴,投以木鞘,杀运夫而实以土,乃决江流,复故道,续得金银亦盛鞘,至新津江口而覆”;(2)六月记:“明副将杨展大败献于江口。献率劲兵十余万,金宝数千艘,顺流东下,将变姓名走楚作巨商。展逆于彭山江口,纵火焚其舟,展身先士卒,殪其前锋,风烈火猛,展登岸夹攻,枪铳弩矢齐发。士卒辎重丧失多,急走成都。”③汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第779页。

据这些文献记载,除“江口沉银”外,张献忠当另有藏宝。(1)张献忠财富巨大,“江口沉银”或不为全部,应为部分,沉于府南河的“大顺通宝”铜钱可证;(2)张献忠有“窖金”的习惯。《蜀碧》记1639 年张献忠寇蜀,“贼盛言诸贼山中所窖金银处,以动将士”。④汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第612页。张献忠下属刘文秀临终向南明永历帝上书称:“(文秀)病革,上遗表曰:臣精兵三万人,在黎、雅、建、越之间,尝窖金二十万,臣将郝承裔知之。”⑤(清)邓凯:《崇祯长编·求野录》,中国历史研究社,1940年,第223页。孙可望居住的昆明王府的台基下,曾挖出窗银二十九万两,重五百两的金犁一个。故张献忠的财富或为四分:一为五月新津江口沉银;二为六月彭山“江口沉银”;三为七月成都“埋银”;四是随军北上。

(四)江口之战中军队人数和装金银的船只数量

彭遵泗《蜀碧》称“率兵数十万,装金宝数千艘”⑥汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第640页。;刘景伯《蜀龟鉴》称“献率劲兵十数万,金宝数千艘”③汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第779页。;孙錤《蜀破镜》称“率兵三十余万,载金宝千艘”①汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第899页。;古洛东《圣教入川记》:“先是献忠备船只无算,均满载金银贵重之物,是皆百姓之物,由劫掠而来者。数月前曾将金银诸物令载船中沉于河,以免落入敌军之手。”⑦(法)古洛东(Gourdon):《圣教入川记》,成都:四川人民出版社,1981年,第28页。

“十数万”“数十万”“三十万”差距不小,如果承认“千艘”之巨,那么就是海量的沉银,实际应该没有这么多。但依据目前水下文物数量推算船只的数量,“千艘”应系夸张之言,但现有的发掘离“金宝千艘”实在太远。

(五)沉银的来源及数量

张献忠积累的财富,当为劫掠所得。水下文物既有河南、湖广、湖南、广东、广西、江西、四川、云南等地的税银,金爵杯、“超光”银碗、双龙头金手镯、“忍耐”金戒指、“独占春魁”金簪、“江山共老”银锁、仙人银簪、莲花状银簪等贵重精致饰品用具,亦有普通银耳环。表明劫掠对象上至王府,下至百姓。核之文献,来源约略为三类:(1)王府宗藩。张献忠1641 年占襄王府,1643 年占楚王府,1644 年占瑞王府、蜀王府。《蜀龟鉴》:“时宗藩惟秦、晋、楚、蜀及近封福藩极天下膏腴,拥赀千万,无事不均给贫宗、有事不以赡军而以资大盗,坐视九庙沉沦,公私同尽而莫之省也。”①汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第742页。(楚王府)“宫中积金百余万,他珍称是,辇载数百车不尽。”②汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第732页。《明亡述略》:“明年,献忠果以轻骑疾驰陷襄阳,尽得所贮五省饷银数百万,而杀襄王。”③汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第438页。蜀王府财富最巨,明陆釴《病逸漫记》:“天下王府,惟蜀府最富。”《蜀破镜》:“计内江王至,某贤往说之曰:‘成都危在旦夕,而王府货财山积,不及此时募壮士杀贼,若疆场沦丧,谁与者?’”④汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第874页。《蜀碧》:“而世传献王得鸿宝之书于内府,子孙善黄白冶化,然皆积不用。”⑤汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第618页。张献忠从襄、楚、瑞、蜀王府所掠的财富应以亿计。(2)官吏富绅。《蜀破镜》:“献又尝以数十骑薄严城下,守令即率僚佐开门,匍匐道左,而贼性凶残嗜杀,吏虽降伏,犹被榜掠索金币。”⑥汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第883页。《蜀龟鉴》:“籍富民大贾,饬各州郡籍境内富民大贾,勒输万金,少亦数千金,事毕仍杀之。”⑦汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第759页。《蜀难叙略》:“又拘绅袍富室大贾,罚饷银皆以万计,少亦数千,不问其力足否,事甫毕,则又戮之如初。”⑧汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第336页。(3)普通百姓。《蜀龟鉴》:“石泉诸生奎嘉,李嗣泌养子,乙酉松潘兵乱,获嗣泌,拷掠金帛,将杀之,嘉请以身代,被杀,嗣泌获免”“绵州苟克孝,值献贼乱,父被执。绐贼曰:‘隔江有藏金,盍令吾父往取。’父甫渡,克孝急呼父远避,贼怒,杀克孝。”⑨汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第833页。《流贼张献忠陷庐州纪》:“贼知破城时人人决带有银,至是又一搜,凡有银者俱暗送相公娘子收贮。”⑩汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第235页。《滟滪囊》:“李氏坐路旁悬石上,掷金一半于地,贼至,李云:‘现在之银不知取,赶人何用?’贼见金,争拾之,将尽,又掷其半于地,贼又争拾之,须臾而尽。贼将逐逃走之人,李曰,‘汝等不过欲搜银钱耳,曷若到我家窖内取现成者邪。’贼喜从之,随行将所拾之金比其多寡,相顾而笑。不知李实舍死为众人脱身计,所以掷金饵贼者,将待老姑等进走得脱耳。”⑪汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第544页。

那么,张献忠野史记载的这些金银,有没有流通功能?进一层说,张献忠的经济政策、财政政策、生产政策怎样?要知道,明代初年是禁用金银,以宝钞和制钱作为货币。明代后期,财政、赋役、军饷都可以用白银,张献忠治下的百姓,平时是用什么货币买卖商品的?

(六)江口寻银

1646 年,张献忠兵败,当地居民时有所得。彭遵泗《蜀碧》卷三:“居民时于江口获木鞘金银……至今居民时于江底获大鞘,其金银镌有各州邑名号。”⑫汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第640页。由于民谣的广泛流传,官府、民间的各类人士对打捞这些财宝的兴致从未消减,前有杨展、裕瑞,后有杨白鹿、马昆山。

杨展寻银、得银。顾山贞《客滇述》记江中河口有金银数百万,他人寻之不得,“展甫至,则又得之”,⑬汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第385页。并且有招募泅者打捞财宝、分予兵民的细节。刘景伯《蜀龟鉴》:“展募泅者捞江口遗金,分给兵民,易米于董卜、高杨各土司,南道多全活命。”①汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第790页。欧阳直《蜀警录》:“(杨展)募善泅水手打捞江口金银。时无栽插,内地无粮,惟远诣董卜、高杨各边土司籴运。计斗米需值六七十两,尚难寻买。”②汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第284页。沈荀蔚《蜀难叙略》还载杨展得银的消息来源,张献忠焚船后,有人幸免,告知杨展,杨展方得捞出金银:“(顺治三年)逆之焚舟北走也。一舟子得免,至是诣展,告之”“展令以长枪群探于江中,遇木鞘则钉而出之,周列营外,数日已高与城等。”③汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第340页。

除杨展外,还有其他人寻找金银的记载。如(1)欧阳直《蜀警录》:“袁(韬)、武(大定)入城,大肆掳掠,吊拷炮烙,备极其惨,哀号之声,数日夜始息。初意江口所获金银如山积,及搜展府内,不满所愿。吊拷夫人,并烧毙经事之人,都无窑藏之物。”④汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第287页。(2)沈荀蔚《蜀难叙略》记十一年甲午(公元1653 年),在江口有捕鱼者获得银鞘,剖开以为是喂猪的器具,报告给守城将领,捕鱼者进献银鞘,将领认为不止这些,“于是制诸器日打捞于江中,亦时有所得,二三年后,尚矻矻不休”。⑤汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第348页。刘景伯《蜀龟鉴》所记相同,“连年打捞,时有所得”。⑥汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第803页。(3)《彭山县志》卷六《杂识志》记乾隆五十九年冬(1794),捕鱼者打捞出一具鞘,禀告制军孙相国,制军派人打捞数月,“获银万两有奇,珠宝多寡不一”。⑦《彭山县志》卷六,清嘉庆十九年刻本,线装书。张邦伸《锦里新编》卷十六《异闻》所载相同:“彭山县江口,明季参将杨展破献贼处,居民时于江底授采获沉银,多镌有各州县名号。乾隆五十九年冬(公元1794 年),渔民获鞘一具报县,转禀制军孙相国补山,饬令派官打捞数月,捞获银万两有奇,珠宝金花,多寡不一。然江阔水深,集夫捞取,费亦不赀。寻报罢。”⑧(清)张邦伸:《锦里新编·卷十六·异闻·江口淘银》。(4)“江口寻银”一事上达天听。《清高宗纯皇帝乾隆六十年二月谕》:“谕军机大臣等:据孙士毅奏,四川彭山县江口自上年起至本年正月止,捞获银三千余两等语。此事从未见奏明,今日问倭什布,方知所办殊为失体。江口地方,如果遇有饷银沉溺等事。自应地方官实力捞获,以重帑项。若并非官项,止系江中间有行旅往来,沉失银两,或于沙中淘摸零星银砂,附近贫民或在彼捞拣,亦不过沙里淘金,藉资糊口。又何值派官打捞,与细民争利?况国家帑藏充盈,又岂在此锱铢之数?”⑨赵之恒,牛耕,巴图:《大清十朝圣训·清高宗圣训》,北京:北京燕山出版社,1998年,第2433页。乾隆时期国力强盛,未予以重视。道光十八年(1821)、咸丰三年(1853),清政府两次设法捞取,均无所得。《清文宗显皇帝咸丰三年三月谕》:“谕军机大臣等、柏葰等奏:据编修陈泰初呈称,《明史》《四川省志》均载明末张献忠窖有金银数千万于锦江之下。并称,尝目见彭、眉居民捞得献忠遺弃之银,其色黑暗。又闻曾经查出归官,尚存藩库,有案可覈。道光十八年,曾派道员履勘,以未能确指其处,是以中止等语。著裕瑞按照所呈各情形,悉心访察,是否能知其处。设法捞掘,博採舆论,酌量等办。原折钞给阅看,将此谕令知之。”⑩《清文宗实录》卷 89,咸丰三年三月“己巳”条。

以上这些是主要的。究竟有多少人、多少次寻银?什么人寻银?线索?结果?如果从杨展开始,应该可以写一部“江口寻银史”。正史几无记载,如根据野史来写,又是一笔糊涂账。

(七)沉银的用途

1.用于兴军。李馥荣《滟滪囊》记载杨展于江口得到张献忠所弃的财宝,“运万年寺募兵屯耕”。①汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第570页。彭遵泗《蜀碧》:“展取所遗金宝以益军储,自是富强甲诸将。”②汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第640页。刘景伯《蜀龟鉴》:“展取所遗金宝以益军储。由是富强甲诸将。”③汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第899页。徐鼒《小腆纪传》补遗卷六十七列传(清光绪金陵刻本):“展取所沈金宝以益军储,士气益张。”④《续修四库全书》编纂委员会:《续修四库全书·史部·别史类》,上海:上海古籍出版社,1996年,第236页。

2.用于务农。李蕃《明末清初雅安受害纪》记杨展教百姓耕种,“仍取江口献贼所弃之金,买只牛以助耕夫”。⑤汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第260页。费密《荒书》记杨展得到了张献忠江口所弃的银鞘,各方都想要金银,“展亦散与牛种屯田,不能长应”。⑥汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第322页。农业初兴后,杨展以此招抚成都余民。费密《荒书》:“八月,杨展屯田成,上南军民足食。展遣禆将杨荣芳、李一进、陈应宗、黄国美往成都招抚残民,给以谷种。民始见稻,以为奇物,用碗分稻,锄地而种,乐生之心初生。”⑦汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第319页。

3.用于赈灾。顾山贞《客滇述》记张献忠命抚南将军张文秀,把从南直、河南、湖广、江西一带抢获金珠银宝共四五十船,载离成都,三日后,至彭山县口,沉入江中,恐驾船官兵私下窃取,将其于江边杀尽,“其后为明锦江侯杨展捞出,振救川南嘉定一带,皆献忠弃江之物也”。⑧汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第406页。冯甦《见闻随笔》、沈荀蔚《蜀难叙略》所记相同。《见闻随笔》:“后为杨展捞取,以赈川南残民,皆此日所沉物云。”⑨汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第505页。《井蛙杂记》:“后为杨展所泅取以赈川南,即是物也。”⑩汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第678页。刘景伯《蜀龟鉴》记杨展派子璟屯于洪、夹、乐、眉间,但因为百姓长久未耕种,出现饥民吃饿死者的情况,“展募泅者捞江口遗金,分给兵民,易米于董卜、高杨各土司,南道多全活命”。⑪汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第790页。

那么,杨展得到的宝藏,究竟做了什么。

(八)“江口沉银”的背景

江口沉银,客观原因是战败,主观原因是留退路,二者又不是孤立的,而是互为因果的。在江口与张献忠军队作战的是明将杨展,在西充与张献忠作战的是清军。江口沉银的历史背景和线索是张献忠四川称王——江口兵败于明军杨展——逃跑回成都——“火成都”“堕成部”——“逃川北”“奔顺庆”。这个事件发展脉络和时间、地点、细节各书记载分歧很大。

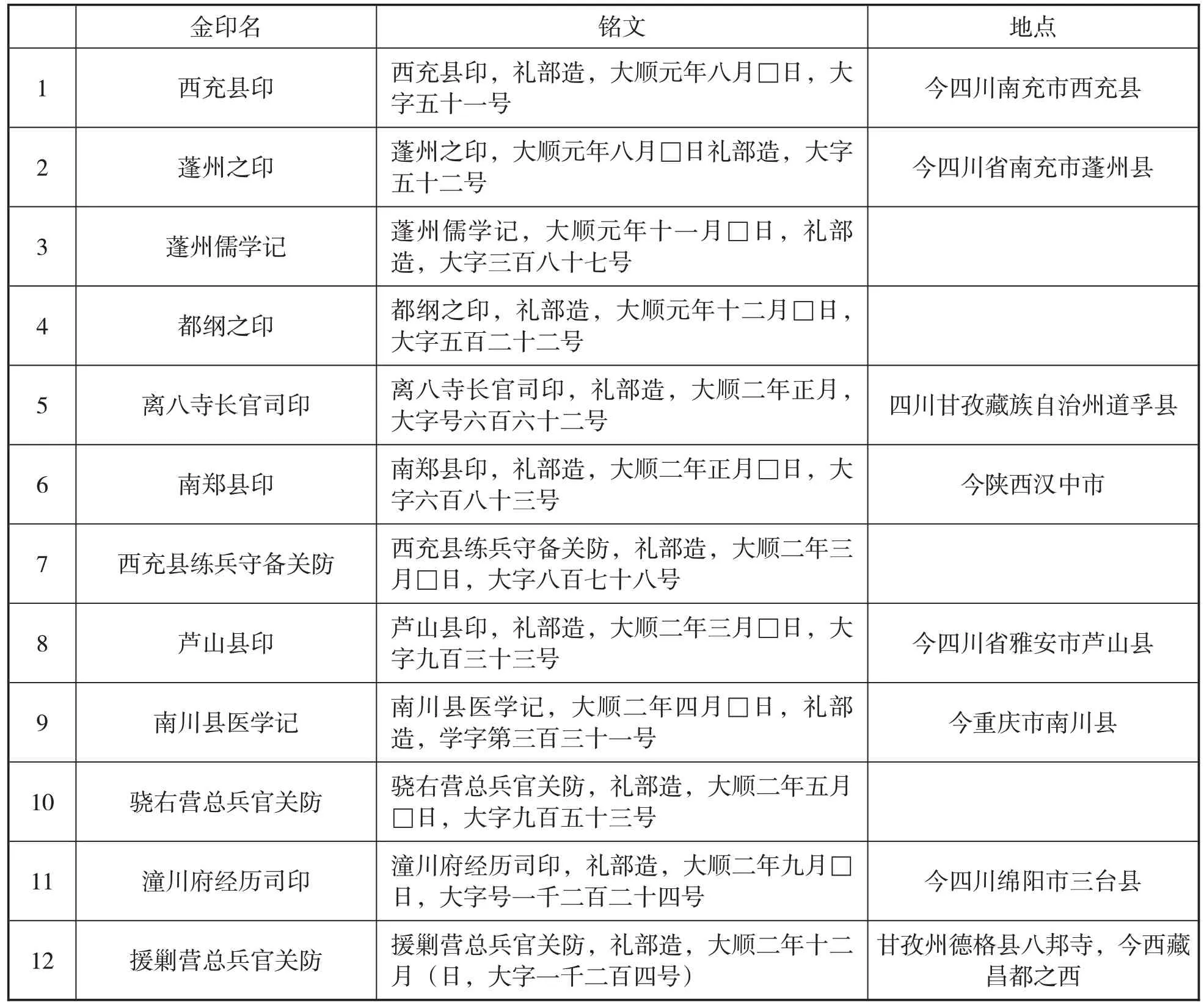

大顺三年(1646),川东、川南两地相继反正,清军由陕西逐步逼近川北,张献忠政权面临危机,统治区域趋向紧缩,呈现狭窄逼仄之势:(1)大顺三年(1646),张献忠势力范围周边豪强林立。《滟滪囊》记大顺三年(1646):“重庆之曾英、遵义之王祥、嘉定之杨展之外,黎州有曹勋,遂宁有吕大器,内江有范文光,宜宾有樊一蘅、张文灿,东乡有冉琳,达州有马乾行及喻思恂、王芝瑞等举,慨然以乌合之众,敌惯战之贼。”⑫汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第564页。(2)水下出土的银锭多是大顺元年(1644)、二年(1645)所铸,如“灌县徵完元年粮银伍拾两银匠陈”“西朝成都府绵竹县知县……元年征银五十两护吏杨崇圣银匠梁启登”“西朝眉州大顺元年分大粮银五十两正银匠陈启荣”“大顺元年崇州五十两银锭”“汉州征完大顺二年分军饷跟伍拾两户吏王应祥银匠沈成仁”“德阳县解完大顺贰年军饷银伍拾两银匠雷刘太”“汉州徵完大顺二年分军饷跟伍拾两户吏王應祥银匠沈成仁”“德阳縣觧完大顺贰年军餉银伍拾两银匠雷刘太”。①张彦,姚刚:《“江口沉银”遗址发掘后对张献忠研究的几点思考》,《中华文化论坛》2018年第12期。“大顺三年”(1646)银锭稀见,说明大顺三年四川部分县已脱离大西政权,不再向其缴纳税银。(3)地下出土的军印均为大顺元年(1644)、二年(1645)所铸(见表3),出土地多为所辖地,说明在大西政权收缴金银准备水运前,这些县亦脱离了大西政权。

表3 张献忠大西政权所铸军用印

结合野史和出土银锭地域、军印地域(见表3)分析,涉及地点有远有近,远者如南川、南郑,近者如潼川。那是不是意味着张献忠沉银时,控制范围已经很小?那么同样,张献忠“屠蜀”是不是限于成都及周边?

(九)“江口沉银”的后续

“江口沉银”这一历史事件或可说明大西政权战力不如杨展军,且大西政权内部不稳,有人“怀异志”。水运金银应是秘密执行,杨展却提前得知,早早埋伏。“江口沉银”也成为大西政权瓦解的催化剂,“江口之战”前因有大量金银财宝,陆运不便,故张献忠选择水运南下转移。“江口之战”损失了财宝、兵力、战船,川南、川西南明兵力强盛,张献忠难以突破,被迫弃成都北上。

张献忠离开成都最早应在大顺三年(1646)八月,《文物》1960 年第1 期发表的“大顺三年孟秋月造”铜镜,表明大西政权工部在大顺三年(1646)七月时仍在运转。张献忠离开成都时奉行“无为后人有也”政策,《爝火录》:“不留毫末贻他人尔”。①汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第667页。《蜀难叙略》:“人畜以蜀自我得之,自我灭之刀剑,而诸物可焚者则以火,惟金银必以水土沉埋之。”②汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第338页。所为有:(1)焚城。《四川成都东华门明蜀王府宫城囿建筑群发掘简报》:“此组建筑群的损毁与废弃年代约在明末或清初。”③易立,江滔,张雪芬:《四川成都东华门明蜀王府宫城苑囿建筑群发掘简报》,《文物》2020年3期。《明史·张献忠传》载:“尽焚成都宫殿庐舍,夷其城。”法人古洛东《圣教入川记》:“大明历代各王所居之宫殿,与及民间之房屋财产均遭焚如。”费密《荒书》:“焚蜀王宫室并未尽之物,凡石柱庭栏皆毁。大不能毁,则聚火烧裂之。成都一空,悉成焦土。”④汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第315页。(2)搜银埋银。1975年4月,锦江岸边望江楼附近发掘出张献忠大西政权铸造的“大顺通宝”铜钱十多公斤。证明张献忠离开成都前将带不走的部分财物沉入了锦江,说明“江口沉银”后,张献忠仍有部分金银宝物。

张献忠战败后,文献记载死因歧说众多。根据刘德鸿的研究:(1)被孙可望所杀;(2)兵败自刎;(3)病死蜀中;(4)中箭而死;(5)战死。其中,作者持战死说⑤刘德鸿:《张献忠之死》,《延安大学学报》1986年第4期。。但还有“炮击”“箭中喉”“被俘为清军所诛”等。又有人指张献忠的死因有鸩杀、兵败自刎、病死、被俘遇害、战死等诸多说法;⑥张荷:《张献忠死事考》,《张献忠与李自成——第二次全国明末农民战争史学术讨论会论文集》,成都:四川人民出版社,1989年,第349页。此外,死的地点则有:(1)西充、盐亭之间的凤凰山;(2)西充、盐亭之间的金山铺;(3)成都;等等。

(十)屠蜀问题

张献忠是不是“屠蜀”?江口沉银之前还是之后?有几种主张:(1)张献忠未屠蜀。任乃强《张献忠屠蜀考辨》指出蜀人“死于饥馑者十七八,杀于献忠者十一二而已”;袁庭栋《关于张献忠杀人问题的探讨》认为张献忠所杀只是蜀地的政府官绅等上层阶级,在四川人口减少的数字中只占一个很小的比例;谢国桢《农民起义与张献忠》、孙次舟《张献忠在蜀事迹考察》、黎邦正《浅谈张献忠》、孙祚民《张献忠“屠蜀”考辨》持此说。(2)张献忠确曾“屠蜀”。持此说者鲁迅、李颉人、流沙河、陈世松、冯广宏、张献忠、郑光路等。低位数杀“一万七千余人”(《荒书》《蜀难叙略》),高位数二百万人(郑)、六万万人(《明史》),中位数则冯广宏《张献忠屠蜀人数疑案》的三十万。除了张献忠是否屠蜀,还有谁在屠蜀:(3)清军;(4)明朝官军;(5)四川豪强;(6)吴三桂军;(7)南明军。或其中两种、三种或更多,等等。杀人地点,杨济堃《对张献忠“杀戮士子”的探讨——兼与孙祚民同志商榷》有“西门外青羊宫”“成都东门外”;所杀对象,《客滇述》说是教官、生监和家人,《荒书》《蜀难叙略》说是“进士、举人、贡监生员”,但文献却又载1644年至1646年张献忠都举行了开科取士。除了杀官绅,还有说杀平民的。这些不同的说法,都能从文献找到例证。有研究指张献忠入川有5 次,那么,屠蜀时间是哪次,是江口沉银之前还是之后?真相呢?

以上十端,都因为正史不载,野史诬妄所至。如细加比勘,相信张献忠野史会有大大小小不下上千处的歧异。

四、野史的采信:方法篇——“二重证据法”的双向互证

实物与文献互证,发现很多新问题;正史和野史互证,也同样能发现不少问题。那么,面对漏洞百出、歧说纷纭的野史材料应该如何使用呢?

(一)“野史——正史”互证

正史多缘马、班旧例,规模宏大,架构井然;但很多史实语焉不详,还要为尊者、贤者讳。与正史相较,野史笔记的作者身份多样,上至达官显贵,下至黎民百姓;史料来源丰富,往往选择稀见史料;采用不同而独特的叙述视角,文笔也更口语化。以张献忠野史为例,由于主角是明末农民军人物,基层官吏基于种种原因不上报或不如实上报,史官自然不会浓墨重彩、大书特书。《明史·张献忠传》“用法移锦江,涸而阙之,深数丈,埋金宝亿万计,然后决堤放流,名水藏,曰:‘无为后人有也’”①张廷玉等:《明史·李自成张献忠传》,郭超主编《四库全书精华·史部》卷三,北京:中国文史出版社 ,1998年,第3027页。,寥寥数语,难道其详。野史笔记却保存了这一事件更丰富的史料和细枝末节,虽非字字珠玑,众说歧出,但可宝者多,成为研究“江口沉银”的重要资粮。最显著的例子是《明史》认为张献忠沉银地点在锦江,但野史笔记多以为在彭山江口。从考古证据看,后者记述的史实更为可靠(当然,不排除锦江也沉过宝,但尚待考古证实);《明史》认为张献忠是主动埋宝,但据考古发掘和其他文献结合观察,还不能做出这样的结论。

正史、野史都造假。如(1)张献忠死因。康熙年间西充人李昭治有《凤凰山诛张献忠记》:“《纪事本末》谓逆献病死蜀中,《绥寇纪略》谓诛于盐亭者,失实。余西充人,少闻里中父老言当年手割献忠事。”②中国地方志集成编委会:《中国地方志集成·四川府县志辑·光绪西充县志》,成都:巴蜀书社,2017年,第553页。这里的“失实”当然是二者都失实。(2)关于“屠蜀”事件。《明史》载张献忠“共杀男女六万万有奇”。野史的描述则《井蛙杂记》:“岁丙戌元日,命四将军分路草杀,五月回成都上功疏:平东一路杀男五千九百八十万,女九千五百万;抚南一路杀男九千九百六十余万,女八千八百余万;安西一路杀男九千九百余万,女八千八百余万;定北一路杀男七千六百余万,女九千四百余万。”③汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第677页。但据《明会要》卷五十载,明万历六年(1578)四川省有“户二十六万二千六百九十四,口三百一十万二千七十三”。任乃强为此道:“献忠所据之地,不足蜀之三分之一,虽合鸡犬计之,亦不能达此数。正史之谬尚如此,野史胡言更可知矣。”④任乃强:《张献忠》(下),成都:巴蜀书社,2017年,第734页。胡昭曦则称“所记张献忠军杀人‘六万万’,明显荒诞,不足为据。要探求其确,殊多困难”⑤胡昭曦:《“张献忠与四川”史籍鉴析》,《地域文化研究》2018年1期。。如前所述,大顺三年(1646)时张献忠管制范围大大缩小,近有学者指明末四川人口约1300 万,⑥杜车别:《明末清初人口减少之迹》,北京:中国发展出版社,2018年,第67页。无论以出土文献与传世文献互证,还是正史与野史互证,诸多迹象表明1646 年张献忠“屠蜀”仍存疑。

(二)“文献——实物”的互证

“江口沉银”遗址发掘文物数量巨大。2016 至2020 年,四川省文物考古研究院先后于“江口沉银遗址”开展3 次挖掘工作,共发掘出5 万余件水下文物,包括大西朝的“虎钮金印”“蜀世子宝”“蜀王金宝”“西王赏功”金银币、“大顺通宝”铜币、金银锭、金册等自铸金银;河南、湖广、湖南、广东、广西、江西、四川、云南的“解银”“粮银”“饷银”“轻赍银”“义助银”“禄银”“税契银”“行税银”等明王朝金银锭;荣、襄、楚、荆、蜀等王府的金银册;金银饰品、生活用具、船只部件、兵器、火器等。

除近年发现的“江口沉银”水下文物,各地还存有挖掘出的大西政权地下文物,如大顺三年(1646)孟夏月铜镜、大顺三年(1646)孟秋月铜镜、绵阳古墓“大顺赤金”金戒指、西昌“大顺城砖”、成都东华门明蜀王府宫城苑囿建筑群、梓潼“除毁贼像碑记”、广汉“圣谕碑”、十三方张献忠军用印等。

这些水下、地下实物,很多都与“江口沉银”野史笔记材料记载契合;当然,也有很多文物需要做进一步的解释。(1)正史、野史都说张献忠杀人如麻,但也有文献载张献忠部队管理严格,严禁扰民,下属秋毫不敢动,财物全集中于大西政权。《蜀记》:“其城内财宝金帛,堆积无数,各贼不敢私分毫,尽缴献忠,令王尚礼收库。”①汪启明:《江口沉银历史文献汇编·野史笔记卷》,成都:巴蜀书社,2020年,第399页。(2)文献例证则崇祯十四年(1641)二月,张献忠攻下襄阳,“发十万金赈饥民”②孙承泽:《山书》卷十四,清钞本。。又如崇祯十六年(1643),大西朝在湖南长沙曾发布檄文,宣布三年免征钱粮③谈迁:《国榷》卷九九,北京:中华书局,1958年,第5887页。(有学者指这只是一个口号④万明:《“江口沉银”所见明朝与大西朝的货币财政》,《中华文化论坛》2020年4期。)。(3)出土文献则有“大西骁骑营都督府刘禁约碑”,系张献忠部申明纪律之石碑,立于大顺三年(1646)二月。碑文规定禁止擅自强民为兵、擅征百姓服役、地方武职擅受民词、以兵挠民、地方无赖充军和官员擅娶当地妇女为妻妾等六条禁令,中国历史博物馆藏有碑文的拓片。⑤王纲:《大西农民军五次攻克重庆始未》,重庆地方史资料组,1981年,第197页。

水下、地下文物是“埋藏的历史”,反映着“事实的历史”,即真实发生的历史,亦是“无言”的历史。仅凭出土文物,无法揭开“江口沉银”的神秘面纱,更无法细致地还原历史真相。应采用“二重证据法”或多重证据法,既要专注于“地下之新材料”,还须寻求“纸上之材料”,寻找与“江口沉银”相关的各方面历史文献。出土文物与传世文献两相印证,互为补充,方能提供更多有价值的信息。

虽然野史有种种不足,但“江口沉银”野史有其特殊性。正史所载“江口沉银”仅寥寥数笔,反而是野史笔记中记载了大量史料。前人研究张献忠所引用的史料,也多缘于野史笔记。因此野史笔记在江口沉银的研究中有不可替代的价值。高大伦《江口沉银研究的重要节点》曾以江口沉银的发掘为例论述野史笔记的价值:“清人著《蜀碧》《蜀破镜》两书均说到战争规模大,战斗惨烈,张献忠大败,士卒辎重损失殆尽。考古发现和两书对这个事件的记载,基本是吻合的。从原来认为是野史笔记的记载,不予采信,到现在两书中对一个重大事件甚至一些细节的描述都得到印证,进而提醒我们对两书中其他历史事件和人物的记载也不宜轻易否定。”⑥本刊编辑部:《江口沉银研究的重要节点》,《中国史研究动态》2017年第5期。

(三)野史材料的四象限互证

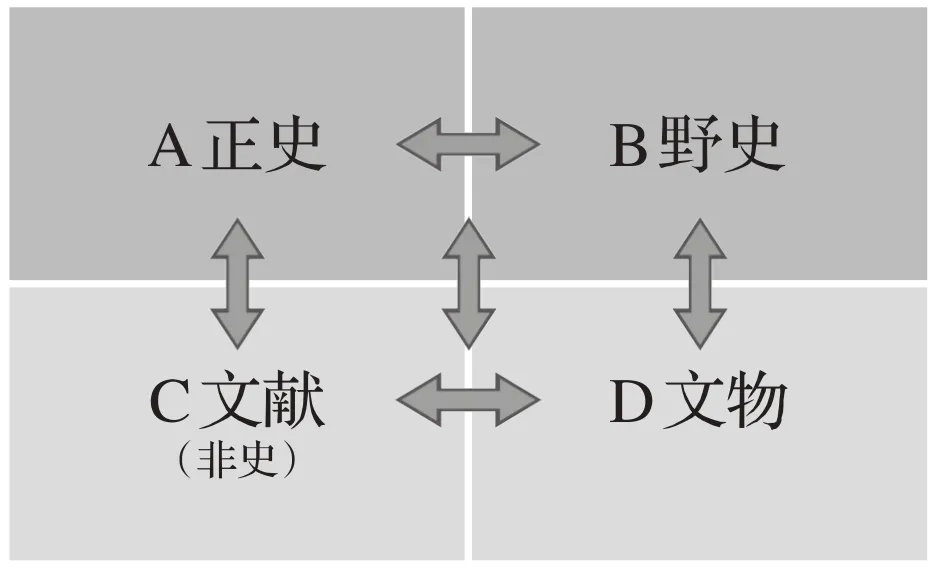

学术研究就是发现、分析、解决问题。就一般情况来说,“史”应分为三门:史实,即实际发生的历史;史书,即史学家笔下的历史;史识,即人们认知的历史。但就扑朔迷离的“江口沉银”野史而论,则可分为四类:正史、野史、文物、认知。研究这段历史,重在以不同的材料、从不同的维度,以比较的方法指向同一个问题。如果辅以其他非史文献的比较互证,我们将其称为“四重证据法”或许距史实更近一步。基于这个出发点,我们就“江口沉银”野史研究设计了一个“四象限图”(见图1)。

图1 江口沉银野正史、野史、非史文献、文物互证图

论证方式则有:

1.两两互证。如果把正史材料作为A,野史材料作为B,就有“A-B”和“B-A”两种互证;如果把正史以外的其他文献材料,如经、子、集等作为C,也有“A-C”和“C-A”两种互证;如果以文物(水下、出土)为D,有“B-D”和“D-B”“A-D”“D-A”方式,还有“C-B”“B-C”等等。

2.三者互证。则有“A-B-D”“A-C-D”“D-B-A”“D-C-A”……等等。

3.四者互证。又有“A-B-C-D”“C-B-DA”……等等。

因此,研究“江口沉银”野史,偏信某类材料立论,总是不完备的。明季、清初文献不足征,即使用了多种材料互证,取得一致,鉴于他们道听途说、互相抄袭、夸大粉饰的本质特征,我们也不能说就接近了历史事实。

(四)野史采信的原则

以野史做研究(这里我们主要指张献忠野史),根本的原则有三条。

1.史源学原则

傅斯年说:“近代历史学只是史料学。”①傅斯年:《中央研究院历史语言研究所工作之旨趣》,《傅斯年全集》第三卷,长沙:湖南教育出版社,2003年,第3页。例之野史,蒙文通:“史料是构成历史的基石,而史料的来源则是多方面的……各种野史的记载也是不同的,究竟谁可信,谁不可信,这种矛盾的材料,总须等到解决才可使用……许多野史记载的不同,都应当先研究作者是何种人,他为什么要这样说。解决了这些问题,才可以少些错误。总之,时代稍后的历史记载可信的成分就减少了一些,最初的史底是值得我们重视的。”②蒙文通:《从〈采石瓜洲毙亮记〉看宋代野史中的新闻报道》,《蒙文通全集》第3卷《经史抉原》,成都:巴蜀书社,1995年,第483页。胡昭曦在评价《张献忠剿四川》时称“对上述七书不可视为‘实录’,必须多方考证仔细辨别,冀求得见历史之本来面目”“对于本文所涉七本史书,还需厘清资料的原始性、了解作者编者的写作意图、解释其引用和论述的矛盾处,充分发挥历史文献探索历史真相的作用”。③胡昭曦:《“张献忠与四川”史籍鉴析》,《地域文化研究》2018年第1期。

2.审慎原则

在做清末明初张献忠和江口沉银相关史实研究时,谨慎的史学家对野史笔记一类文献,采信时总是取审慎原则。胡昭曦说:“它们记叙的不足和局限较多,或一事互异,或自相抵牾,或有不经之语,或存夸大之说,甚至所谈无稽。这就必须具客观史识,全面分析,仔细辨判,力求佐证,期达信实”③,任乃强说《圣教入川记》“虽属第一手资料,却也有第二手插入,引用不能不慎”④任乃强:《张献忠》(下),成都:巴蜀书社,2017年,第755页。,都是同一个意思。

3.非伪原则

收入《江口沉银历史文献汇编》的野史笔记,年代不明、作者不明、前后抵牾、无著录的情况不在少数,此种文献前人多斥以“伪书”。但由于清人大量销毁涉明文献,鉴于上述第一节的讨论,不能轻斥为“伪”。萧萐父认为:“从一定意义上说,并无所谓伪书;所谓辨伪,只是考辨思想和史料的年代。对泥古派和疑古派,应当双向扬弃。”①萧萐父:《中国哲学史史料源流举要》,北京:北京出版社,2017年,第188页。且严肃的学者使用野史材料都极有分寸。还是以《流贼张献忠祸蜀记》为例,尽管有收藏者的信息,但刻本未曾寓目,即便是资料汇编,亦是犯忌。学界须采用谨慎原则,不作为永历二年南明俞忠良所撰引用,或直接说明是“托名俞忠良”为是。

要之,野史虽然于沉银的发现居功至伟,但是沉银的发现给传世文献提出了很多新的问题,有待于更深入的研究。

五、结语

近年借助野史提供的关键信息和现代勘测技术,揭开了江口沉银水下文物的面纱,但同时提出了文物、野史互证和野史、正史互证的新命题。遵循历史文献“无征不信”的客观性和“心知其意”的主观性,尝试挖掘“江口沉银”背后的史实,这里略举十端;在正史不足征的情形下,比较野史的自相龃龉处,找出真相,尚有很多的路要走。

——以戊戌变法为中心