抗战时期晋绥边区粮食亩产研究*

张荣杰

亩产量是评价农业生产力水平的重要指标。目前, 关于中国粮食亩产量的研究已有较多成果。就已有成果看,现有研究主要集中于对古代、近代粮食亩产量的估计。 在近代粮食亩产研究中,学者又倾向于清至抗战前,而对抗战时期根据地的粮食亩产则涉猎较少, 相关成果较为缺乏。此外,从有关抗日根据地农业问题的现有研究成果看, 已有研究侧重对农业政策的梳理,如李金铮考察了抗日战争时期晋察冀边区的农业状况及政策,黄正林则侧重考察抗战时期陕甘宁边区的粮食制度。总体来看,已有研究侧重对根据地生产关系的关系研究,而对农业生产力的研究则相对欠缺。笔者认为,讨论近代粮食亩产问题和抗日根据地的农业问题离不开对抗日根据地粮食亩产的探讨。特别是,近代粮食亩产的已有研究未能对不同质量地块的亩产做出区分,多为平均值。为此,本文试图以晋绥边区为中心对抗日根据地粮食亩产做一考察,试图在较为混乱、多样化的亩产计量资料中梳理、估计出该时期不同地区不同质量土地的粮食亩产,希冀引起学界对该问题的进一步探讨。

一、抗战时期粮食亩产的计量标准

(一)耕地面积的计量

众所周知,中国历代耕地面积的计量标准是不相同的。即便是“亩”,不同时期、不同地域的实际面积亦有差别。因此,研究某地粮食亩产,首先需要厘清和确定的是耕地面积的计量单位及标准。正如吴慧所言:“情况之乱,不一而足。”及至抗战时期,晋绥边区耕地面积的计量单位渐趋统一,但仍有亩与垧两种计量单位。由于民间多年流传的传统计量标准,边区各地亩与垧的实际面积亦不相同,较为混乱。一般认为,西北地区亩与垧之间的换算比例是1垧等于3—5亩, 但具体是3亩还是5亩, 未有明确说明。 据资料显示:“绥德分区刘培润种垧半地,合四亩半。”由此可推算,绥德分区1垧等于3亩。又据资料载:“平鲁城福镇成商号,除做生意外,还有土地十八垧(每垧五亩)。”显然,平鲁地区1垧等于5亩。另据民国时期社会调查显示:“晋西北神池县农田面积,普通以五亩为一垧计算。”然据笔者在晋西北访谈调查,现在当地民众普遍认为1垧为3亩,岢岚民众亦认为1垧为3亩。可见,即便是地理位置较为接近的地域,亩与垧的换算比例依旧差别很大。因神池、平鲁均在晋西北,故本文使用1垧=5亩这种换算比例。

(二)亩产的计量

抗战时期晋绥边区亩产的计量单位有石、斗、升。一般来讲,1石等于10斗等于100升。在关于清至近代粮食亩产的研究中,各种粮食通扯每市石的重量一般按140市斤计,但事实上,不同时间不同区域不同物种1石等于多少斤、1斗等于多少斤是不同的。甚至不同的播种方法亦会导致同地域同物种的1斗重量出现差异。例如,阳曲试种大麦,采用浸种法所产大麦1斗为26斤,而采用不浸种法所产大麦1斗为25斤。江太新曾提示研究者,研究粮食亩产一定要注意各地计量标准的差异。为说明此问题,笔者参考了日本东亚同文会的调查资料。民国时期国内文献对于亩产的记载,大多仍主要采用石、斗、升等计量单位, 但对于1石等于多少斤、1斗等于多少斤并无详细说明。现有的关于近代亩产的研究亦通常采用1石等于140斤的换算方法来进行。日本东亚同文会这份调查资料关于20世纪10年代山西省各地物产亩产及1斗等于多少斤的调查范围广泛、统计数据精确, 可作为我们研究的大致参考依据。详见表1。

表1 20世纪10年代山西省各物产每斗斤数及亩产

显然, 山西各地同一物种1斗等于多少斤的具体数字是不同的,但大约均在30斤左右。《解放日报》刊登的“绥德分区每亩平均为9升多(每斗30斤)”也说明绥德地区1斗等于30斤。上述标准与通常的1石为140斤(则1斗为14斤)有较大差距。山西忻州一位农民谈到:“一般的印象是,1石大约为300斤,1斗为30斤。但不同的物种,每斗重量不同。比如1斗谷子28斤,1斗大豆则是34斤。”及至抗战时期边区亩产的计量标准仍较为混乱。光是斗,同一县份就有几个标准。如静乐的斗分小斗与大斗两种:小斗又称商斗、本地斗;大斗又称双斗、老阎斗。两种斗的换算比例是:3小斗等于2大斗。 两种斗所载重量分别是: 商斗17斤多(上宽下窄);双斗26斤(下宽上窄)。而兴县的小斗与大斗的重量则分别为13斤与26斤。边区公粮征收以小米为标准,单位1石(小米)等于260斤。由上可以看出,即便是边区内部,地理位置较为接近的各地,亩产计量标准亦存在差异。为此,行署积极统一边区度量衡。1941年,晋西北行署为统一各地度量衡, 求得贸易之便利,特制定统一度量衡办法:“(1)度以32公分为1尺,1尺分10寸;量以10公升为一小斗,二小斗为一大斗;衡以库平十钱为一两,16两为一斤。(2)标准器及法码:尺及斗之标准器由行署制发(在未制发之前可暂用原有之标准器), 秤之砝码亦由行署制发 (在未发之前可择用较新之银准作为法码,每元库平七钱二分)。”综上可见,边区尤其是民间的计量单位仍比较混乱。为此,文章在下文涉及换算的地方,除资料中明确说明当地的换算比例外, 未说明的一般采取1斗等于30斤的换算比例。

二、边区各地粮食亩产估计

晋绥边区位于山西省西北部和绥远省南部,是以晋西北管涔山为中心,管涔山、洪涛山、云中山、吕梁山和绥南的大青山等大山绵延千里的广大高原地区。除山区外,边区还包括大同平原、崞县平原以及太原平原等平原地带,但抗战时期这些地区均未被中国共产党实际管辖。绥远省南部地区基本属于游击区。中共实际控制的较为完整的县只有兴县、临县、保德三县,其他县属于部分控制。因此,我们考察的晋绥边区主要指晋西北广大的山区。该地区位于黄土高原区,气候属于大陆性气候,寒冷干燥,热量不多,降水量极少,大风天气较多。南部较北部稍暖和些,中部及北部尤其寒冷。1942年, 张闻天在晋陕农村调查中这样形容这里的自然条件:“濯濯的高山与险峻的深沟是这里地形的特点……许多曲折的深沟,横躺在不断起伏的山地里,造成一种很特殊的壮观。很多深沟天旱无水,到大雨时则水势很猛。深沟两边均为水成岩的石层……这里气候干燥,冷热不调,带大陆性。春夏间常少雨水,易成旱灾,而秋天则往往雨水过多,造成水灾雹灾。每年三月即刮起巨风,卷来大量沙土,盖在方才耕种过的土地上,损害种子的生长……天灾是这里人民最害怕的东西。”可以说,边区大部分地区经济较为落后,土地多为山地,自然条件较差。

多数学者在讨论粮食亩产时,一般会区分耕地面积亩产与播种面积亩产。因为中国大部分地区的农业有复种。本文不做此区分,因为晋西北自然条件很差,属于高寒地区,复种较少。不少学者认为,中国传统的计量单位复杂使得研究历史上粮食产量问题存在诸多困难。虽然近代以来中国耕地面积和容积的计量单位情况比古代已好很多,但边区各地的耕地面积和容积的计量单位仍较混乱,亦无法将其进行准确的折算,我们只能大致进行折算。显然,我们同样面临着计量单位混乱的困境。除计量单位混乱外,研究边区亩产还有一个困难是,调查资料的鉴别。与20世纪20、30年代亩产研究不同, 抗战时期革命根据地的亩产没有经过大规模统一的官方调查。最为详尽的就是1942年张闻天晋陕农村调查(以下简称张闻天调查), 调查对象包括晋西北兴县14个村,其中包括对亩产的调查。但即便如此,该调查关于亩产的数据也存在一些问题。如一些数据只记载了数字而未记录单位。更为关键的是,在调查中因为“农民不肯实说”,这使得调查数据与实际可能会有一定出入。曾在晋绥边区工作的高鲁在日记中写道:“关于土地产量, 说法不同, 甚至相差极远。”“原来我们将水地、平地、塌地、梁地、荒地、河滩地分为上中下三等,按这些地不同的经营方式(自种、租种、伙种)来计算产量。现在看来这样做不行。因为自种、伙种的产量不实,只有租种的产量(租地的数字由地主佃户双方提供的,很难隐瞒)。老百姓自报的产量大多不实。每年的年成不一样,但一个地区的年成应大约相同。”《高鲁日记》是较为详实的民间基层日记, 其中记载了不少关于亩产的数字,但由于作者在记载时省略了面积单位与容积单位,导致很多数字不能被使用。因此,文章尽可能较多地收集一些相关资料来互证、估算边区的粮食亩产。以下是各县亩产情况。

(一)兴县亩产

兴县是边区首府所在地,故关于该地亩产的记载比较多。据1947年兴县第二区收买站结算表显示,兴县小米以小石计,每斗(小斗)按13斤计; 兴县第三区第二次收买药材结算表显示,小米每斗(大斗)按26斤计。张闻天调查中记录了关于战前兴县不同质量土地的产量情况。战前山地“有的说平常年中山地可打谷子五大斗,有的说可打二斗五升,相差一倍”。不过山地村子的山地产量一般比川地村子的山地产量高,自种地产量比租种地高。如按每斗26斤折算,5大斗是130斤,2斗5升是65斤。战前中水地产量是“从一大石到六大石”,即260斤到1560斤;中平地产量是“从六、七斗到二大石”,即约160斤到520斤。 调查中没说明耕地面积的单位是亩还是垧,笔者根据相关资料推算,上述产量应该是1垧的产量。如果折成亩产,则山地每亩产量是13-26斤;中等平地亩产量是32—104斤;中等水地亩产量是52—312斤。这是战前兴县亩产情况。

抗战时期兴县亩产可从1941年边区政府工作团给兴县任家湾规定的标准产量推测出。上山地:谷子八大斗(折208斤),中山地:谷子五大斗(折130斤),下山地:谷子三大斗(折78斤);上水地:小米六大石(折1560斤),中水地:小米四大石(折1040斤),下水地:小米二石五斗(折650斤)。 资料中未记录单位, 但笔者推测应该是每垧。如果折成亩产,则上等山地亩产42斤,中等山地亩产26斤,下等山地亩产16斤;上等水地亩产312斤, 中等水地亩产208斤, 下等水地亩产130斤。据资料载,老百姓对政府规定的上述亩产极不满意。可以看到,该亩产标准与战前亩产是吻合的, 该亩产标准的制定依据是战前产量。百姓不满意充分说明,该亩产标准略高,抗战初期土地产量下降了。 表2与表3展示的是1936—1941年兴县山地的亩产变化情况。

表2 1937-1941年兴县山地8个自然村亩产统计

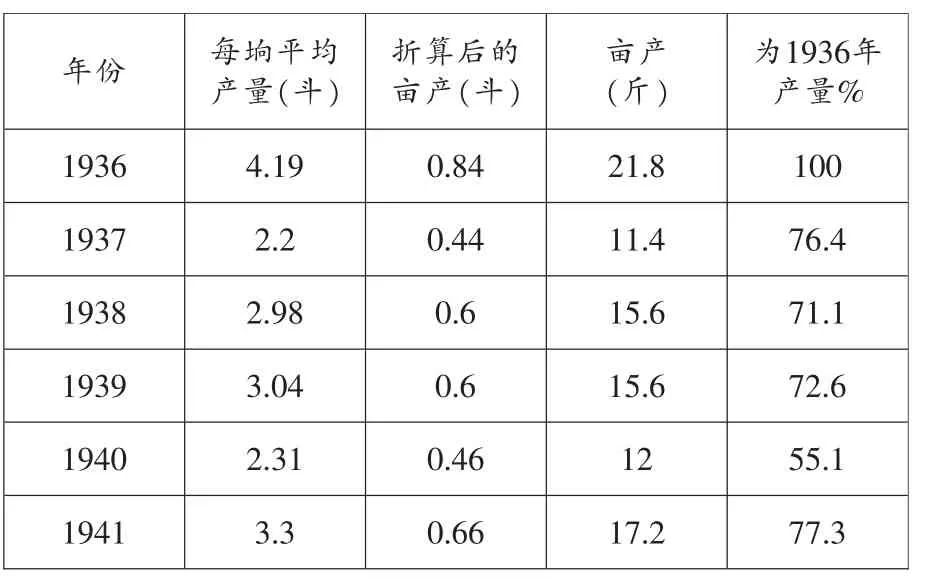

表3 1936—1941年兴县黑峪口山地亩产统计

表2、表3展示的是抗战开始后几年内兴县山地的亩产情况。 可以看出,1936—1940年兴县亩产量是下降的。 兴县山地8个自然村平均亩产从16.6斤下降到12.5斤,其中,1939—1940年为最低点,亩产仅10.7斤。黑峪口山地平均亩产从21.8斤下降到17.2斤。其中1937年最低,为11.4斤。1939年兴县是灾荒年,1940年社会不安定。因此,这两年亩产都很低。

1940年新政权成立后,社会较安定,年成较好,亩产逐渐提高。表2和表3显示1941年的亩产均有提高。 又如兴县二区某村,1943年征收公粮时白世英实报产量, 每垧山地平均产量1石2斗,折每亩2.4斗,62斤。据时人与农民谈话所得,兴县谷子一亩收获小米5大斗。折后为130斤,这应该是一般地的亩产。 大生产运动开始后,边区大量荒地被开发,荒地多为山地。据载,1943年兴县平均每垧熟地打1石1斗 (折每亩2.2斗,57斤);熟荒平均每垧打1石5斗(折每亩3斗,78斤);生荒打2石5斗 (折每亩5斗,130斤)。1944年兴县开荒增粮,每垧按6斗产量计算。折后每亩1.2斗,为31斤。进一步看,亩产除与土地质量有关外,也与经营状况有关。如“兴县二流子温初儿去年只种四垧地,只锄一次草,打了5小斗粮食,一家人吃了上顿没下顿”。二流子每垧产量仅1斗多,当然这是个别情况。可见,一般来说,1940年新政权成立后,兴县亩产最低为10多斤,最高为300斤左右,一般为130斤左右。与前述山地亩产相比,1944年亩产已经有了提高。

(二)保德亩产

张闻天调查记载了保德1斗等于多少斤的具体情况:1斗等于22斤。 据档案资料载,1948年保德一区西南沟村人多地少,每人平均8亩,每亩通产1.69斗。如果按照一斗22斤计算,保德该村的平均亩产约为37斤。 张闻天调查指出:“现在1亩中梁(中等梁地)可产6斗(22斤/斗),租额2斗,租率33%。战前1亩中梁可产8斗(22斤/斗),租额4斗,租率50%,普通为40%。”按此计算,抗战时期保德中等梁地亩产为132斤, 战前为176斤。可见,档案记载的保德西南沟村的产量极低。当然,西南沟村位于群山之中,为典型的西北干旱区,气候干寒冷,自然条件极差。这个记载没有标明作物种类与土地质量,是平均值。又如保德“袁双牛去年种5垧地,产3石粮,平均每垧0.6石(折每亩26斤);今年种7垧熟地,开荒10垧,共产粮20石以上,平均每垧1.2石(折每亩53斤),生活已达中农水平。二流子袁三八,去年只种2垧地,打了1石粮,平均每垧0.5石(折每亩22斤);今年种11.5垧熟地,加上开荒所得,共约10石粮,平均每垧0.6—0.7石 (折每亩26—31斤), 生活改善”。 综上可见, 保德亩产一般为20斤到150斤之间。

(三)河曲亩产

张闻天调查指出河曲1斗等于23斤,“抗战前山上一亩可打1石粗粮,出产米子(应为糜子)多,莜麦、黑豆少”。这样可推算,抗战前河曲山地1亩产量为230斤粗粮。据《高鲁日记》记载,巡镇战前水地1亩产量1.4石 (折322斤),1943年产量1.1石(折253斤)。夏营战前水地1亩6分,产量1.92石,平均亩产1.2石(折276斤);平地3垧,战前产量3石,平均每垧1石(折每亩2斗,46斤),1943年产量2.4石, 平均每垧0.8石 (折每亩1.6斗,37斤);战前山地3垧,产量2.4石,平均每垧0.8石(折每亩1.6斗,37斤),1943年产量同战前。大窊战前每垧产量最多,为1.2石(折每亩2.4斗,折55斤),1943年产量少了。可见,河曲上述几地亩产战前至1943年是下降的。日记中更为细致的记载是河南村与曲峪村的亩产情况。1943年河曲河南村上等水地亩产为2.56石, 以1斗等于23斤折算,亩产为589斤;中等水地亩产为566斤;上等平地亩产为78斤,中等平地为64斤,下等平地为51斤;上等梁地亩产18斤,下等梁地亩产12斤。曲峪村中等水地亩产368斤, 下等水地亩产290斤;上等平地每亩46斤,中等平地每亩46斤。总体来看,1943年河曲河南村亩产为12—589斤; 曲峪村亩产为46—368斤。显然,1943年亩产基本恢复并超过战前水平。1941年亩产比上述数字低些。具体到平均水平,以下一则史料可以说明情况。1944年河曲五花城的“庄稼特别好,每亩产量平均6斗2升多”,该村“开荒147亩,产粮98石5斗,平均亩产0.67石”。 折算后, 该村平均亩产为143斤;新开荒地亩产为154斤。据资料载,这是收成比较好时的平均亩产。

(四)临县亩产

抗战时期,临县在物力、财力方面付出巨大,是晋绥边区的主要产粮区, 是当时的模范县,被誉为“晋绥的乌克兰”。但即便如此,临县平均亩产亦不过百斤。“1943年临县临南某村村主任张年福把自己的土地产量一五一十的自动实报出来,平均每亩产粮2斗8升,在评议中大家一致认为报得实在”。亩产2斗8升折合84斤。劳动能手的亩产要略高一些:“劳动英雄牛长锁每亩地要比别人多打四五升粮食。他较一般的多收十分之一。”可见, 临县劳动能手的亩产约为100斤。1945年临县农业生产奋斗的目标是:“一般谷物平均每亩1.5斗,麦田每亩2.5斗。”折后谷物亩产为45斤,麦类为75斤。显然,1945年前亩产有时还达不到这个标准。又据资料载:“临南张家沟村实验公粮评定通常产量时,开始产生了严重的平均主义现象。把好地的产量压低,把坏地的产量抬高。比如将好地每亩记成五斗,中地记成三斗,坏地记二斗等,相差不远。实际上,好地能打1石,下地再好年景也不过斗数。”显然,临南好地亩产为300斤,坏地则仅有30—50斤。总体来看,临县亩产一般为50—80斤左右,好的约100多斤,个别能达300斤。

(五)神府、静乐、离石等地亩产

神府、静乐、离石等地亩产在各种资料中均有记载。神府县第五区第五乡盘塘村,“一亩水地种大麦可打1石,续重谷子可打1石。大麦五月底收割。山地好的可打4—5斗,有的甚至可打到6-7斗”。如按1斗30斤折算,盘塘村一亩水地耕地面积的亩产量是600斤; 山地亩产为120—210斤。张闻天调查显示,静乐1斗小米等于26斤。静乐“平地一亩打5斗小米,山地一垧打3斗小米,水地一亩打1石小米”。 折算后, 平地亩产为130斤小米:山地1垧产3斗小米,以1垧等于5亩推算,山地亩产小米为0.6斗,约16斤;水地亩产小米260斤。离石产量较低,劳动英雄山地亩产亦不过60斤:“劳动英雄张智升,产量比别人多,别人种的山地每亩收粗粮1斗半,他收二斗。”

抗战时期边区各地亩产及丰产记录在《抗战日报》中多有所见。如1941年边区某塔的粮食产量:“按我们初步工作中的了解,每垧产量平均要在六斗五升以上, 但第一次开民主调查会时,由群众自动报告的结果,平均却不到四斗。”1942年神府三区“有山地27030垧,平均每垧以1斗细粮计算”。1942年边区经自报、群众评议后的李有贵家的产量是:“自种地下川里平地4垧、 西梁儿上16垧,打14石谷子;西梁儿上15垧黑豆,打6石;王猴儿平地6垧、梁地24垧打谷子60布袋(1袋4斗)。”1943年三分区直属某部秋田丰收:“计种谷子12亩, 实收9石2斗, 亩产0.77石 (折231斤);糜子4亩,收获2石4斗,亩产0.6石(折180斤);山药蛋15亩,收12000余斤,亩产800斤;白萝卜1亩,收1200斤;胡萝卜2.5亩,收2800斤,亩产1120斤;绿豆7亩,收2石3斗,亩产0.33石(折99斤);以同等质地,比一般老百姓的产量高出四分之一。”1943年展览会上展出的优质玉米、谷子亩产情况是:“龙爪谷又粗又大,穗尖上结着一个拳大的疙瘩,两种谷的产量都相当好,每垧地都能打一石多。美国玉茭子长的又高又大,一亩地能收一百五十多斤。”1944年边区展览会上展出的玉米、谷子亩产情况是:“马齿玉蜀黍(俗名美国玉茭子),也是许多优良的品种之一。它比一般的长、大,收获量大,每亩至少收1石以上。在各种谷物的标本中,最吸引观众的是尺半长的狼尾谷。这是农试场种,实验学校产的。特点是比龙爪谷、黄粱谷都多产三分之一,每亩能收四斗(则龙爪谷每亩产3斗)。”综上可以看出,除土豆、萝卜等作物外,边区主要农作物如谷子亩产一般最高为250斤左右, 玉米亩产一般最高为300斤左右,大部分在100斤左右,低者则只有十几斤。与抗战初期相比,亩产有提升,但上升幅度有限。与边区只有一河之隔的绥德分区,自然环境与边区相同,其亩产最高亦为300斤,一般在100斤左右:“绥德分区劳动英雄刘培润每亩能收获谷子300多斤,比一般高出两三倍。”通过以上论述也发现,边区耕地面积计量单位虽有亩与垧混用的习惯,但并非没有规律。一般记录山地、梁地等较低产量的用垧,而记录平地、水地等较高产量的则习惯用亩。

三、与近代粮食亩产平均水平的比较

由上可见,抗战时期边区粮食亩产经历了先下降后回升的趋势,总体来看,亩产比较低,一般在10多斤至300斤之间, 平均大概为100斤左右。差距看似很大,但确实是客观存在。由于边区自然条件恶劣, 不同质量的土地粮食亩产相差较大。那么,这时期回升后的亩产与近代中国粮食亩产的平均水平相较又如何?我们试图对此进行进一步探讨。

学界前辈对清代鸦片战争前至民国前期的粮食亩产已有较多研究。主要观点如:吴慧认为清代中叶一般粮食亩产是2石, 折成市制是303斤/亩。赵冈估计清代鸦片战争前北方粮食亩产平均为1.822清石,折成市值是2.047市石/市亩,各种作物每市石平均重量按140斤算,为287市斤/市亩。史志宏认为19世纪上半期中国粮食亩产约为每亩310—341斤。郭松义认为:“大致在嘉道之际, 中国的粮食生产水平……平均亩产289市斤。”方行等认为经过折算后的1840年前夕全国平均亩产为238.7市斤。许道夫认为1931—1937年中国的粮食亩产是203.9斤。珀金斯推算出中国粮食亩产1850年为243斤,1933年为242斤,1957年为276斤。徐秀丽研究显示,20世纪初山东耕地面积年平均亩产为267斤,在159—375斤之间;1921—1925年冀豫两省几地粮食亩产在150—250斤之间;1924—1937年山东、河北、河南三省亩产100—200斤之间;算上复种指数,为212—270斤之间,平均为250多斤。吴承明曾对解放前中国粮食的亩产进行过估算, 他认为,20世纪30年代中国粮食的平均亩产为200斤左右,到1949年下降为约140余斤。综合前人研究可发现,清中叶至20世纪30年代,中国粮食亩产经历了下降至恢复、上升的过程。而自抗战开始到解放前夕,一般人们习惯认为粮食亩产是下降的。 那么这段时期亩产是一直下降, 还是个别阶段有上升? 表4显示的是1931—1947年中国主要农作物平均亩产变动情况。

表4 1931—1947年中国主要农作物平均亩产变动

通过表4可以看出,1946年与1947年全国主要农作物亩产大体均低于战前,印证了自抗战开始到解放前夕这段时间内亩产下降的结论。进一步看,抗战时期全国亩产数据是短缺的,从而已有的结论难以令人满意,给本文留下了研究的空间。显然,关于抗战时期亩产变动趋势,单单用下降来描述是较为笼统的。由于数据局限,我们无法找到抗战时期全国性的数据,而只能根据所掌握的晋绥边区的材料,对该地区的亩产作出初步研究。从我们的研究看,抗战时期晋绥边区粮食亩产的变动情况是:抗战初期由于战争导致亩产下降,但新政权成立后情况开始发生变化,各地粮食亩产开始恢复,农业生产形势较好。由前述可知,好的地块主要农作物如玉米亩产可达到甚至超过300斤。虽然由于自然环境因素,亩产十几斤在边区亦很普遍,但大致来说,抗战时期边区亩产是增长了的。其平均水平若与清中叶以及抗战前全国平均水平相较,仍存在一定差距。那么抗战时期边区亩产上升的主要原因是什么?除去气候等因素, 因为晋绥边区一般以干旱气候为主,主要是靠天吃饭,我们认为主要是新政权成立后大力提倡大生产运动、农田水利建设以及精耕细作的结果。如:“劳动英雄牛长锁,他耕种的地很细致、楞楞圪圪都削下,一亩地要顶一亩三分,锄地勤,普遍都锄到三遍,地里见不到一根草,上粪也比别人多,所以每亩地要比别人多打四五升粮食。他较一般的 多 收 十 分 之 一。”又如三分区某部:“丰收的原因在于施肥多、锄草勤,一般锄过3次,平地有锄过5次的,他们的地普遍都上粪3次,每亩地平均施肥39担以上。”显然,抗战时期边区新的农业技术虽 亦有引进,但 亩产提升主要依靠的是精耕细作与经验积累。

除与全国平均水平比较外,与清鸦片战争前至民国前期山西平均水平相比, 抗战时期边区的粮食亩产不算低。方行等经过折算后的1840年前夕山西的粮食亩产为0.7石,折每亩98市斤。及至民国,与1840年前夕相比, 山西亩产并未有明显增长。1933年农商部《第八次农商统计表》记载,1919年山西玉米亩产49.2公斤(折98.4斤);1936年实业部《中国实业志》 载,1935年山西省玉米亩产66公斤 (折132斤);1948年农林部编印的 《农林统计手册》载,1947年山西玉米亩产39.5公斤 (折79斤),1949年亩产为87公斤(折174斤)。民国年间,山西小麦亩产量长期徘徊在40公斤的水平上。又据中国经济年鉴载,1936年(该年是丰收年)各省小麦亩产量,最高产量每亩218斤,最低产量为76斤,全国平均亩产为123斤。其中,山西亩产为104斤,绥远为86斤。可见,抗战时期边区的一般亩产可以与近代山西平均水平基本持平,这是较为不容易的。因为直至今日,晋西北农业生产自然环境依然较差,亩产较低。

我们进一步把比较视线收缩至晋西北,与清鸦片战争前至民国前期晋西北的历史亩产水平进行比较。据方行等人估算,清代山西亩产高的可到1石以上,多数是7—8斗、5—6斗,晋北高寒地和其他山区大抵在1—2斗、3—4斗之间, 但也不排斥有产量较高田地和更低的劣等地。民国时期晋西永和县的某些山地,土地瘠薄,所得收成,亩只“五升”,常常连种子都难以收回。又据《合河政记》载,1918年兴县主要农作物的亩产分别是:莜麦2斗,黑豆、豌豆、亚麻、豇豆1斗,高粱4斗,糜黍山地1斗、平地2—3斗,春麦5斗,马铃薯500斤。《兴县志》载:1935年兴县麦、谷、高粱、黑豆、马铃薯亩产平均32公斤。可以看出,抗战时期边区亩产虽然与20世纪30年代全国平均水平有差距,与20世纪初期山西平均水平基本接近,但与清代至民国时期晋西北亩产水平相比, 抗战时期晋绥边区亩产则有一定提升。虽然亩产10多斤的亦较为常见,但亩产100—200多斤的亦有不少。无疑,抗战时期边区农业经济是落后的,但在中国共产党各项举措推动下,边区亩产比历史水平有提高,不少地区甚至超过战前最高水平,农民生活也有所改善。据史料载:边区“河曲五花城今年发展生产, 许多贫困农民翻了身。过去该村吃糠吃菜的人家很多,现在都能吃上糜米捞饭豆腐菜,全村有二分之一的人家经常能吃到白面和肉。今年过旧历七月十五时,一天内全村就吃羊肉三百余斤”。显然,抗战时期边区粮食亩产是有一定程度的回升的。

四、结语

综上所述, 抗战时期边区农业经济虽然落后,但粮食亩产却有所提升。虽然传统观点认为自抗战开始至解放前夕, 中国粮食亩产是下降的。但至少从晋绥边区这个局部地区来看,抗战时期边区亩产在经历下降后得以回升,农民生活也有相应的改善。粮食问题是边区经济建设的重中之重。抗战时期边区亩产的回升,不仅缓解了边区的粮食恐慌,使农业支持抗战、支持边区经济成为现实,而且成为近代中国农业经济增长的重要组成部分。

①被访谈人:李武,男,1932年生,小学文化,山西临县双塔村人。时间:2018年7月20日。

②被访谈人:杨胡,男,1955年生,初中文化,山西岢岚县闫家平人。时间:2018年7月22日。

③被访谈人:张三田,男,1949年生,初中文化,山西忻州董村人。时间:2017年10月3日。

——评《湘鄂渝黔边区少数民族艺术研究》