太湖流域柑橘生产史考*

严小青

橘,学名:Citrus,原产中国,起源于云贵高原,在中国有4000多年的生产史。柑橘是橘、柑、橙、金柑、柚、枳等的总称。中国柑橘资源极为丰富,品种品系不下百个,如:属于橘类的浙江早橘(黄岩蜜橘)、太湖洞庭的绿橘、广东年橘;属于柑类的浙江瓯柑、温州蜜柑、广西沙柑。

太湖流域被称为柑橘北缘。太湖洞庭所产柑橘适应性强,乃较耐寒的“负霜之橘”。范成大在《吴郡志·土贡》中称其:“芳香超胜,为天下第一”。李时珍称“橘非洞庭不香”。太湖洞庭柑橘中的“早红橘”产量稳定,尽管王鏊说“其品稍下”,但其早熟,基本无大小年现象。这保证了柑橘早市的消费需求。因此柑橘生产还影响了地区经济。早在汉代,司马迁就把“江陵千树橘”比作“千户侯”。明代美食家宋诩是今太湖流域的上海松江人,其饮食著作《竹屿山房杂部》记载了“蟹酿橙”“香橙汤”等美食,为饮食生活增添了稍许情趣。台州、衢州、温州在太湖流域以南,和太湖流域一样,也属吴越民系,其语言与风土相似。太湖流域的柑橘也在此流动。唐时,日本和尚田中间守来中国浙江台州的天台山进香,带回柑橘种子,在日本鹿儿岛、长岛栽植。浙江衢州、福建永春是中国椪柑的主要产地。1892年, 美国从中国引进椪柑 (学名:Citrus reticulata Blanco cv.Ponkan),取名“中国蜜橘”。中国柑橘在全世界的传播,构造了一个重要的饮食与消费体系。

有关柑橘的生产史,殷小霞对明清江浙地区的柑橘栽培与生产做了系统性的回顾,比较后发现此时佛手柑、香椽、甜橙等是浙江新出现或引进的品种;曾雄生考辨洞庭的位置、柑与橘的名实,从气候变迁角度研究柑橘生产中心的南移;陈桥驿对古代浙江柑橘栽培业的发展做了地域性的研究;孙华阳、黄寿波等人探讨了历史时期柑橘贮藏、加工、预防病虫害等技术。本文将在前人基础上,聚焦太湖流域的柑橘生产情况,讨论太湖洞庭柑橘之品种与栽培技术以及在古代食品加工、制香、制药等领域以柑橘为原料的各种加工技术。

一、太湖流域柑橘之品与业

橘柚的种植历史十分悠久。战国屈原在《橘颂》中说“后皇嘉树,橘徕服兮;受命不迁,生南国兮”,意思是天地孕育的橘树,只适合南方的水土。他描述橘树、橘花、橘果是“绿叶素荣,纷其可喜兮;曾枝剡棘,圆果抟兮;青黄杂糅,文章烂兮”。接着他夸赞橘香是“纷缊宜脩,姱而不丑兮”。

太湖洞庭山,一名包山。《方舆胜览》记载洞庭、包山之地名来历,其文曰:“包山,在吴县西南百二十里,又名洞庭山,中有洞庭深远,吴王使威灵丈人入洞穴,十七日不能尽,因得禹书;又有林屋洞,十大洞之一也。”苏舜钦《苏州洞庭山水月禅院记》称:“予观震泽受三江吞啮、四郡之封, 其中山之名见图志者七十有二, 惟洞庭称雄。”其述当地民俗物产,“皆以树桑栀甘柚为常产”:“每秋高霜余, 丹苞朱实与长松茂树,相差间于岩壑间,望之若图绘金翠之可爱。”至于太湖洞庭山所产橘柚之品种,苏颂说:“橘柚,今江浙、荆襄、湖岭皆有之,木高一二丈,与枳无辨,刺出茎间,夏初生白花,六七月成实,至冬黄熟。”他对“小为橘,大为柚”的看法提出质疑,说:“今医家乃用黄橘、青橘,不言柚,岂青橘是柚之类乎?”可知在当时,人们对柑、橘、柚的分类还有点模糊。

橘有绿橘、红橘、蜜橘、金橘数种。很多古人认为是洞庭橘为胜,甚至柑橘也在向适宜的地方传播。韩彥直在《橘录序》中说,洞庭山所产洞庭柑橘,皮细而味美,与其他柑相比,韵稍不及,但熟最早,可收藏至来年春天,其色如丹,当地人说其种自洞庭山来,所以叫洞庭柑。说明宋时苏州品种优良的柑橘已在其他地区引种。林学家陈植(1899—1989)在校注《长物志》时说:“绿橘,即今福橘。”柑橘学家曾勉(1901—1988)在《太湖洞庭山的果树》 中说:“洞庭山福橘栽培始于宋。” 福橘是福建产的橘子。 南宋范成大有诗《手植绿橘十年不花》:“绿橘生西山, 得自髯翁家。云此接活根,是岁当着花。”绿橘向南传播到福建的时间大概是在南宋之前。

奇妙的是,虽然橘畏霜冻,吴中太湖洞庭的霜很多,但是对柑橘生长与收成没有影响。欧阳询《艺文类聚》引南朝吴兴(今浙江湖州市)吴筠《饼说》,提到“洞庭负霜之橘”,说明洞庭柑橘可经历霜冻生长。当地人说是因为“洞庭四面皆水,水气上腾,尤能辟霜,所以洞庭橘最佳,岁收不耗”。

宋时吴中士大夫园圃中多种橙橘, 到明清之时,洞庭山人多以种橘之业,其利与农亩等。宋人李衡曾任吴江县(今江苏省苏州市所辖) 主簿, 在当地龙阳洲上种柑橘千棵, 临死前告诉儿子说, 我在洲里种有千头木奴,不会向你索取衣食,每年还能上交绢一匹,应当能满足家用,后来柑橘树结果,每年收入值数千匹绢。

实际上柑橘价钱不贵。宋人张世南(约1225)说,年来商贩小株,才高二三尺许,一船可载放千百株,果实累累如垂弹,特别可爱,价钱不贵,果实多而根部茂盛的才值二三个铜钱, 以前因温成皇后喜欢吃,在京城卖得贵,然而却不能久留。

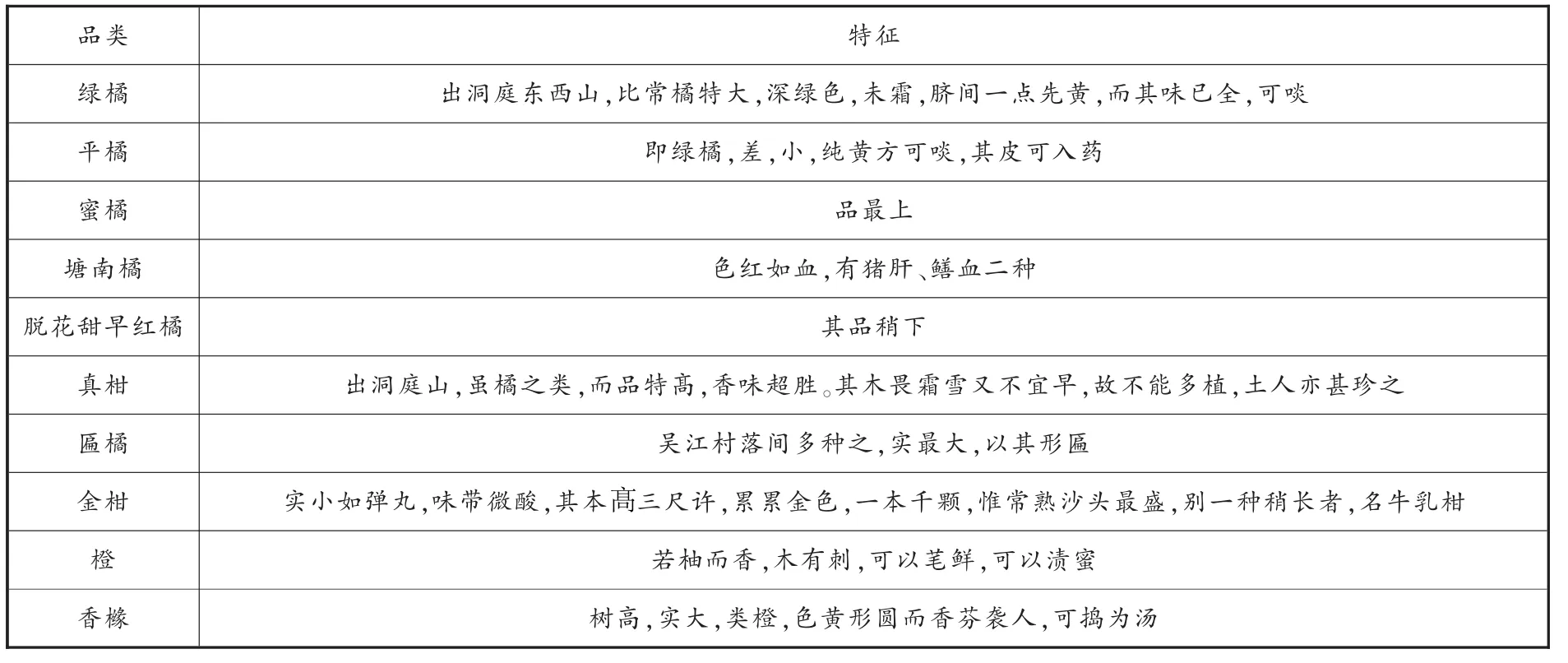

苏东坡作有《洞庭春色赋》,其文称:“命黄头之千奴,卷震泽而与还,翠勺银罂,紫络青纶,物固唯所用,酝酿得宜,真足以佐骚人之清兴耳”。 这都是对洞庭柑橘外形与品质的赞美。明代吴县(今江苏省苏州市所辖)人释妙声,字九皋,人称九皋声公,有诗《谢惠橘》:“洞庭嘉实正离离,满树黄金欲采迟”。关于洞庭山柑橘的品质也有争议。 明人王世懋说:“柑橘产于洞庭, 然终不如浙温之乳柑, 闽漳之朱橘”。姑苏洞庭之柑橘有如下之品,见表1。

表1

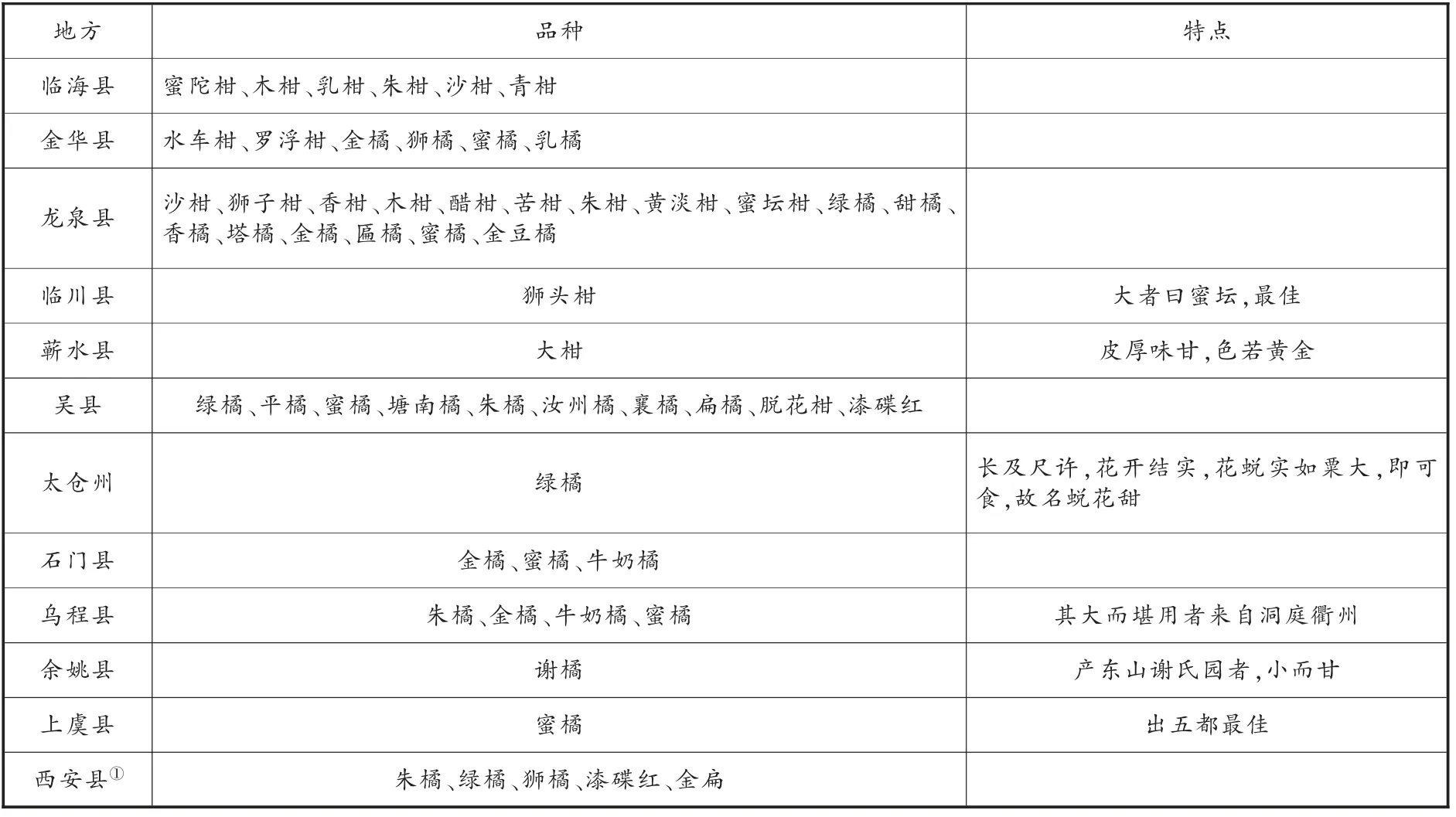

其实,除了太湖洞庭山之外,乌程县(今属湖州)等太湖流域其他地方所产柑橘也较多,以下表2即根据《古今图书集成》所引《直省志书》整理。

表2

早在南朝时太湖地区就有专门种柑橘的橘户。南朝任昉《述异记》载:“越多橘柚园,越人岁出橘税,谓之橙橘户,亦曰橘籍。”三国吴人阚泽自幼家贫,刻苦好学,后官至尚书,上表曰“请除臣之橘籍”。

柑橘自古是朝贡之物。 唐肃宗上元年间(760—761), 时土贡江陵府土贡方纹绫赀布、柑橙橘椑等;苏州吴郡土贡柑橘等;杭州余杭郡上土贡橘、蜜姜、干姜等;越州会稽郡土贡蜜橘、葛粉等;温州永嘉郡上土贡布、柑橘等;台州土贡金漆、乳柑、干姜、甲香等。

康骈是唐僖宗乾符四年(877)的进士,在其著作中提到被称为京城珍果的苏州洞庭贡橘:“时有水陆珍异,吴中进洞庭橘子,恩赐宰臣外,京辇未有此物。”宋时,户部贡熏橘一万五千颗,治平四年(1067)罢。北宋元丰七年(1084), 朱长文在其著作中说:“吴中地沃而物夥,其果则黄柑,香硕,郡以充贡橘。”

但是,随着气候的变迁,南宋后,姑苏地区经历了几次大寒,柑橘畏寒,损失惨重。洞庭柑橘逐渐式微,浙江、福建柑橘开始兴盛。韩彦直在《橘录序》中称:“橘也出苏州、台州,西出荆州,而南出闽、广数十州,皆木橘耳已,不敢与温橘齿,矧敢与真柑争高下耶?”

二、太湖流域柑橘之产与收

温州在太湖流域以南,风土物产与太湖流域相似,太湖流域和本地的柑橘也有一定的传播流动性。韩彦直在温州做知县时,在其《橘录序》中,第一次对柑橘进行了系统分类:“柑自别为八种,橘又自别为十四种,橙子之属类橘者又自别为五种,合二十七种。”他总结当时温州橘农用海涂或江边冲积地栽种柑橘的经验,着重提到栽种柑橘的土壤宜斥卤之地, 凡是园圃接近涂泥的地方,结出的果实味美,又多又大,储存时间长而没有损耗。这种柑橘就叫“涂柑”,品质好,适合长途贩运,很受卖柑人喜爱。

《避暑录话》说,橘比田利数倍,而培治之功亦数倍于田。种柑橘过程包括:整地排水、下种发芽、嫁接修剪、施肥治虫、抗旱灌溉。在每年大寒之时,还需在上风处“焚粪壤以温之”。

柑橘种子不能曝晒,如果曝晒至干,会失去发芽力。 对于用种子发芽问题, 古代园丁认为:“他柑必接,唯朱柑不用接而成。”我国古人在实践中创造出新的发芽法——柑橘连皮或剥开皮分瓣植入湿润的土中,待春暖发芽:

取朱栾核洗净,下肥土中,一年而长,名曰柑淡,其根荄蔟蔟然,明年移而疏之,又一年木大如小儿之拳。

不过这样自然发芽而长出的朱栾 (酸橙)果实很酸。如果欲得品质上乘的柑橘,还是要利用嫁接技术,人为选择优质品种。橘树的嫁接,春、夏、秋均可进行,以春季最为适宜。韩彦直赞美柑橘嫁接技术的神妙,称“人力之有参于造化每如此”,他提到,种植朱栾核做砧木,待一年后移栽,长到如小儿拳大之时,在春季才进行嫁接:

取诸柑之佳与橘之美者,经年向阳之枝以为砧。去地尺余,镏锯截之,剔其皮,两枝对接,勿动揺其根。拨掬土实其中以防水,蒻护其外,麻束之,缓急高下俱得所,以候地气之应。接树之法,载之《四时纂要》中。是盖老圃者,能之。工之良者,挥斤之间,气质随异,无不活者。

嫁接需要应时并及时, 如要过时而不接,那么其花果长成后还是“柚”(即“朱栾”或“酸橙”,《橘录》将其归为“橘”类,和金橘、冻橘、早黄橘等记载在一起)。 韩彥直第一次提出以朱栾为砧木的柑橘嫁接技术,至今仍在应用。种金橘,则需要以枳为砧木嫁接。《便民图纂》曰:“三月将枳棘接之,至八月移栽肥地,灌以粪水为佳。”据徐光启所言,种植柑橘,冬天用河泥壅其根,夏天溉以粪壤,不过,粪水忌用猪粪。

元人王祯的种橘法,说得更简洁。他说:

种子及栽皆可,枳树截接或掇栽,尤易成,但宜于肥地种之。冬收实后须以火粪培壅,则明年花实俱茂,干旱时以米泔灌溉则实不损落。

苏轼希望有一片自己的果园。 元丰七年(1084),他在《楚颂帖》中表达了他的愿望:“吾性好种植,能手自接果木,尤好栽橘,阳羡在洞庭上,柑橘栽至易得,当买一小园,种柑橘三百本。屈原作《橘颂》;吾园若成,当作一亭,名之曰《楚颂》。”

柑橘忌干旱、多雨、土贫。柑橘园贵“雨旸以时”, 干旱会使枝干枯硬而不生长; 雨多则长枝干,但果皮容易开裂,或果子味淡。柑橘刚种之时,要“畦垄沟以泄水”,每株距离七八尺,每年锄草四次,锄尽草。园丁需要挖沟排水,使树根不会浸在水中;在太阳毒辣之时,需要抱瓮去浇灌,用粪壤培树,就能枝叶繁茂,果实多。为了来年丰产,就将死鼠埋在橘树根下,第二年必然丰产。所以《涅盘经》云:“如橘得鼠,其果子多,橘见尸则多实。”

如有病虫害,古人也早已掌握生物防治柑橘病虫害的方法。柑橘之病有藓和蠧二种。生长年久之树木的枝干上往往生有苔藓, 如不去除,苔藓就会争夺树木膏液,使树木枝老而枯。有经验的园丁见到苔藓就用铁器刮去,并且修剪掉不能开花结果的多余繁枝,使树木通风,促使其长出新枝。如树生了虫,会有蛀屑流出;如不及时治理,就会病及木心,枝叶凋谢,提前结果,变黄,果瓣间有柑橘虫。因此,需要早日治虫。当时园丁有几种治虫法:

相视其穴,以物钩索之,则虫无所容,仍以真杉木作钉,窒其处。

取出虫后,还可“以硫黄和土塞其窍”。也可以将蚁窠放在树上,则虫自然就没有了。这蚁是“柑蚁”。有柑橘园的人家多要买蚁来治虫害。

每当重阳时,柑橘颜色未黄,有人不待其熟而采之,名曰摘青,用船带到江浙间贩卖,这也只能偶尔为之。只有经过两三晚的霜冻,才能采摘。在晴天,在枝间平蒂剪断,轻轻放入筐筥中,必须小必保护不能破皮。饮酒之人也不宜采摘,否则柑橘易坏。

柑橘采后需要马上收藏。苏轼在其《物类相感志》中说:“藏柑子,以盆盛,用干潮沙盖之。”此法比较笼统。如果讲究,收藏前,需要先打扫一间屋,使之密不透风,放入稻草,将柑橘堆在地上,远离酒气,十天就翻拣,拣出微有破损的“点柑”并丢掉,剩下可以卖的大概有十之五六。也有人在地上挖坑,用长枝条盖上,并覆之以土,至来年盛夏之时开取之,色味犹新,但伤动枝苗,次年不生耳。

还有一种生于江浙的金橘 (别称山金柑、金豆,英文名:Hongkong kumquat,学名:Fortunella margarita (Lour.) Swingle,黄岩、温州一带的山区有野生),不大,其皮甘、肉酸,也只有藏在绿豆中,才能长时间不变坏,大概是因为橘性热而豆性凉。农历十月后,也可以将金橘安放在锡器内;或杂以芝麻,或铺干松毛,藏于不近酒处,久而不坏。但是靠近米,就会烂。

不过,橘收藏得再小心,时间长了,外皮因为含有油分而使颜色不变,但其瓤瓣会逐渐失去水分。明人刘基《卖柑者言》中提到:杭州有卖果之人,善藏柑,经一整年也不溃烂,拿出的时候依然颜色金灿灿的有光彩,质地如玉石。放到市场上,能卖出比别人的高十倍的价钱。 人们争相购买。切开它,像有股烟直扑口鼻,但里面干枯得像破败的棉絮。 有人就问卖橘的:“你卖柑橘给人家,是打算让人家放在笾豆之中用于祭祀呢,还是拿去招待客人呢? 或者是要用这种外观去迷惑笨拙、眼瞎的人上当呢?这样欺骗人的行为实在是太过分了!”卖橘人笑答:“吾业是有年矣,吾业赖是以食吾躯,吾售之,人取之,未尝有言,独不足子所乎?”。 卖橘人从事这职业养活自己,已有多年,至今还未有人来对他所卖的橘子提意见, 估计当时人们把橘子买回去并不是用于食用,而是用于祭祀或观赏。

三、柑橘之制与用

古时柚(朱栾、香栾)等都属于不可食用的野生品种,但可用来制香。韩彦直称朱栾“颗圆实,皮粗,瓣坚,味酸恶,不可食”,哪怕将它采摘下来,放在几案间,时间长了,其臭如兰。此品种不珍贵,但其花绝香,乡人往往拾其花朵来蒸取香露,或折其皮入药,还是很有用。外形大于朱栾的香栾,形圆色红,其味芳馨,可用于把玩。

唐代中国人已经接触到了域外传入的古代版的香水——“蔷薇水”,宋代已经掌握了“蒸馏提香”之术。朱栾之花气味芬芳,很适合用来蒸馏做香水或浸香,《农政全书》记载:

朱栾作花,比柑橘绝大而香。就树采之,用笺香细作片,以锡为小甑,每入花一重则实香一重,使花多于香,窍花甑之旁以溜汗,液用器盛之。炊毕,彻甑去花,以液浸香,明日再蒸,凡三换花,始暴干,入瓷器密盛之。他时焚之,如在柑林中。

煮饭时,可预先准备一盏这样的“香露”,等饭初熟之时就浇在饭上, 浇过后再稍盖一会儿,拌匀放盛入碗中, 食者都以为是上等的异种之米。蔷薇露、香橼露、桂花露与谷性相似,使人食之难辨,故可用于煮饭。

柑橘和金柑除了可以食用新鲜果肉之外,还可切瓣,压去核,用蜜腌渍,制成蜜饯;可用糖熬成药橘,再在鼎里加入蒻(嫩的香蒲)之灰,使之色黑;对于微有破损的橘,则去其皮,把橘肉放在灶里,用火熏,谓之熏柑或熏橘。熏橘之法还有:“熟橘汤中滗过,焚砻谷糠烟熏,和柔,渐按匾,复熏干。”

橙与柑橘为同一家族。橙树高,有刺,橙的果实似柚而香;柚乃柑属之大者,早黄难留。橙乃橘属之大者,晚熟耐久,皆有大小二种。据《农政全书》记载,橙皮色黄而厚,香气馥郁,其皮除了熏衣,还“可以芼鲜,可以和菹醢,可以为酱齑,可以蜜煎,可以糖制为橙丁,可以蜜制为橙膏”。其意思是:橙皮还可以作为调味品放入其他食物中提鲜,制成酱;和捣碎的姜蒜末一起调成酱、制成蜜饯、用糖腌渍为橙丁、用蜜腌渍为橙膏。真是闻起来香,吃起来美!

橙能制成的美食着实不少。 切二斤橙皮、五两生姜,捣烂,放入一两炙甘草末、半两檀香末,调和成小饼;嚼饼时,喝热水服下,这就是宽中快气、消酒的“香橙汤”。切开大香橼,用竹刀刮去内瓤,收起囊袋和筋,刮去皮白,细细切碎,用笊篱在沸水中焯一二次,榨干后收起,放入瓤内,加四两炒盐、一两甘草末、三钱檀香末、一钱沉香末(不用亦可)、二钱白豆仁末,拌均匀,用瓶密封,可久藏用;每次用白开水服下,就是可醒酒化食、导痰开郁的“香橼汤”。香橼香气馥烈,吴人最善取其瓤,用白糖拌食。

菊花、 香橙与螃蟹一起腌熏可制成 “蟹酿橙”:

橙大者,截顶去穰,留少液,以蟹膏纳其内,仍以带枝顶覆之,入甑,用酒醋水蒸熟,加苦酒入盐供,既香而鲜,使人有新酒菊花、香橙螃蟹之兴。

橘花,因其清香,可窨制茶叶,可入茶,成为进贡绝品。以橘花蒸茶,一向是龙虎山进御绝品。高濂称橙花是:“细而白,香清可人,以之蒸茶,向为龙虎山上进御绝品,园林种之,可收作此,橙用更多。”

香汤不含茶叶,只用芳香花果草制成。崇祯《乌程县志》有:橙味酸,极香,可用盐配桂花入茶。清人顾仲《养小录》记载的可以制为香茶的芳香植物品种在当时最全面,指出凡一切有香无毒之花、草、叶、果都可制为香茶,将可以被制为香茶的香花、香草品种一一罗列出来,其中提到橘叶、橘花、香橼花、香橼皮、佛手柑。“香橙汤(茶)”中,香橙是主要用料。

橘皮可入药,去除筋脉后则是橘红。青橘则是青皮,其性温平,下气,止蕴热,攻痰疟,久服轻身。释道养生之人,多重之。还有一种与橘树的外形相似的枳树,白居易《有木诗》提到:

有木秋不凋,青青在江北;谓为洞庭橘,美人自移植;上受顾盼恩,下勤浇灌力;实成乃是枳,臭苦不堪食;物有似是者,真伪何由识?

此诗说的是,洞庭橘移栽到江北后,等结出果实, 才分辨出原来是臭苦不能食用的枳实。不过枳实(酸橙或甜橙的幼果)有破气消积,化痰散痞的功效,但有时不可多得,就用枸橘或朱栾代替。韩彥直在《橘录》中说,人们多在篱落间栽上枸橘,待其成熟后摘其果实,对半剖开,使其干燥,以之和药,其味与商州之枳非常逼真。待枸橘短缺之时,就取小朱栾,对半破之,晒干,代枳使用。有的外地医生无法辨别二者,就用朱栾治病,结果也能治好病。看来药不管真伪,只贵在能治病。

当然,太湖流域橙有多个品种。有的可食,如丹徒县的黄橙、绵橙、肥橙,石门县的望海橙、香橙,龙泉县的香橙;有的不可食,如丹徒县和龙泉县的木橙,其理粗、皮厚硬。不可直接食用的柑橘花果可熏香、可把玩。如香橼,形圆而香芬袭人,可捣为汤;王世懋《学圃杂疏》称“置盘中,盈室俱香”。明人陈宪章有诗《枳壳花》,赞美枳花之香:“蓓蕾枝头春意长,卧看蜂蝶往来忙;不知今日开多少,熏得先生枕席香。”

总之,太湖流域气候与地理环境特殊,所生产的柑橘不负霜雪,种类多,品质佳,曾是太湖流域的土贡之物,给世人留下了深刻印象。古有“橘户”“橘籍”,说明当时无数人以种橘、卖橘为生。柑橘下种、嫁接、收藏之法传承至今。柑橘的制用、赏玩之法被传颂与赞美,成为传统饮食文化的一部分。

①西安县:在今浙江省衢州市境内,民国元年西安县改为衢县。