从人机工程的角度分析中国犁具的发展变迁*

王 仲 周美玉

耕犁是农业生产基础性工具,是以翻土为主要功能并有松土、 碎土作用的土壤耕作机械。我国先民很早就发明了犁具。 早期的犁具比较简陋,经过历代不断改进,逐渐形成了结构合理、操作方便的耕犁。总的来说,农具的制作都要以人机结合的最佳状态为宗旨,以达到节省体力、提高工作效率、适于人工操作的设计目标。关于耕犁的发展历史, 农史专家已有详细的介绍和考证,本文着重从人机工程学的视角考察传统犁具从起源到新中国成立初期的设计变迁,并评估其得失。

一、从耒耜到耕犁的人机优化分析

人机工程学的研究内容是人在日常生活和工作中使用的产品、设备、设施等,以及它们和环境之间的相互关系,重点是人本身,以及物品的设计如何影响人。人机工程学在研究人、机、环境三个要素本身特性的基础上,不单纯着眼于个别要素的优良与否,而是将使用“物”的人和所设计的“物”以及人与“物”所共处的环境作为一个系统来研究。在人机工程学中将这个系统称为“人—机—环境”系统。这里的“人”不仅指人的肌体与机结合的舒适度, 还包括人的心理感受。劳动工具就是人所设计与制造的产品,这种非自然恩赐的物品,必须符合人的生理要求和心理上的良好感受。现代人机工程学也与中国古代设计理念有着很多相同点。 中国古代的设计理念强调“三才”即天、地、人的和谐统一,其造物过程重视人—物—环境的和谐统一。

中国是农业古国,先民很早就开始根据劳动需要而设计与制造工具。早期设计农业工具的目的就是为了满足省力的要求,达成提高效率的目标,其中耕犁的前身耒、耜的制作就贯穿着这一原则。但耒这种尖头木棒,仅凭双手用力,很难较深地刺入土中。 先民们对尖头木棒进行了改造,就是在木棒尖头的一端绑上一段横木, 用脚蹬踩,借用身体的重量刺深,再用双手扳动木棒,达到翻动掘松土层的目的。 在长期使用过程中,先民们把原始耒的尖头改为略向前倾,把耒柄加以火烤变成弯曲状,“煣木为耒” 就是这样制作的,以减少破土时人体的俯身角度,进而减少腰部肌肉疲劳感,提高掘土效率。为了加宽戽土的幅度,人们把磨得比较锋利的叶片状石板或较宽的片状兽骨,绑在木棒的下端,以代替耒的尖头。这种绑在木棒下端的部件,即典籍中所称的“耜”。初始的耜是单齿的。 在长期实践中,先民们发现单齿的耜在插入土壤时阻力大,人用力也大,易疲劳,于是将充当耜的兽骨板改为双齿,则阻力减小,也更省力,翻土效率更高。木板、片状石板和兽骨等的机械物理性能决定了其脆且强度不高,这就导致其在翻土时容易折断。因此,在韧性和耐磨性更高的金属出现后,先民们又在木耜的刃部加上金属的套刃, 这种套刃就是后来犁头的雏形,其结果是套上金属的耜刃在增加强度的同时,也可以将耜刃打磨得更薄,挖土阻力更小,使用起来就更利索。 套上金属的双齿耜有两条发展轨迹:一个方向是双齿耜演变为刃口如蛾眉月一般的铁锹、铁锄。《王桢农书》说“古谓臿,今谓锹,一器二名,宜通用”,可见,臿与锹,都是一种直插式起土农具。臿就是耜,《说文》:“耜,臿也。” 耜的另一个发展方向是套在结实的方木上的犁铲与犁壁,构成了耕犁前身。

图1 耒与耜

耜向犁的演变也有一个人机结合的过程。为了让耜翻土更具效率和省力, 古人采取两人合作进行耕地。 据专家考证, 两人相对而立, 一人手扶, 足跖耒耜, 一人用绳提拉, 这样可以减轻一人用耜的负担,既省力又提高了工作效率,但这种合作都是间歇性的。为了克服这一问题,把两个合作者由面对面提拉改为二人朝同一方向, 前面的人用绳索拉着耒耜前进,执耒耜的人跟在后面行进,原来间歇性动作就变成了连续性动作。 为了减轻执耒耜者的弯腰之累,先民们把耒耜木柄制成向后弯曲,后面执耜者直立就可以控制耒耜耕地的深浅,前面绳拉耒耜的人由于可以用肩膀发力, 减轻了手的用力负荷,感觉会轻松很多。

随着牲口驯化,以畜力代替人力,则可减轻人的劳动负担,提高劳动效率,其中最合适的牲口就是牛。牛具有牵引力大、耐力持久、易驯化等特点,适合役使。与此同时,先民们对翻地的机械耒耜的形制也进行了相应的改进,除了采用结实的木料,使其适合牛的拖拽外,还在结构上也进行了改进,便于单人直立操控,这便是早期的犁具。

图2 由耒耜向犁耕演变示意图

图3 出土汉画像石中的二牛抬杠耕作图

从设计学的角度考察当时的耕犁,可以看出汉代犁具的构型就比较成熟, 通过出土的画像石图像可以看出,当时犁的犁架都呈框形结构。方框犁的基本构成要素有犁梢、犁底、犁箭、犁辕和犁衡。铁制的犁铧装在犁底的前端。犁衡只在二牛抬杠方式中使用,与辕垂直相交,又叫打杠。此外,汉代还出现一种双梢犁(见图4辽阳犁)。这种犁行走平稳,但结构较复杂,不利于大范围推广。

图4 张传玺对汉代大铁犁复制图

汉代犁具金属部位是如何套装的?汉代的犁头有两种形状,根据考古发掘,当时犁头一面是平板,一面起双脊,然后套装在木犁底上。专家对当时两种套装犁头的犁进行了复原和试验:其结果是平面朝上脊面在下的犁入土深15.5厘米左右,平均拉力60公斤。而脊面向上平面朝下的犁入土深9厘米左右,平均拉力80公斤。由此可见,在外部条件相同的情况下,犁脊面向下时入土深且用力少,反之则入土浅而费力多。刘兴林认为脊面向下的铁犁虽然犁地深,阻力小,但起的土都落回沟中。而脊面向上犁虽然犁的浅,但脊面有起垡的作用,适合于“代田法”耕作。

框形犁和牛拉犁出现之后,人们考虑更多的是人和犁及牛和犁的友好关系、 便于施力与操控、耕地效率等问题。公认的牛耕起源于春秋战国时期,汉代是牛耕推广和普及时期。汉代,牛是如何与犁结合起来的?汉代的牛耕方式有三种情况:二牛抬杠、一牛独挽和一马一牛并耕,其中二牛抬杠是最常见的犁耕方式。二牛抬杠中牛和犁的结合,是通过长长的犁辕和双牛肩上衡杠实现的。当时犁的长直辕后接犁梢,前接犁衡(即架于两牛肩间的直木棒),辕与衡交接处有一联搭,以适当调节挽力有别的两牛在行进中的负担,保持犁平衡与直线前进。二牛抬杠的衡杠是牛和犁结合的传力棒。衡杠是如何架在两牛肩上?汉代是采用颈索系衡套驾。 颈索系衡箍于牛颈的方法,勒得过紧容易阻碍牛的呼吸,过松又使衡杠容易脱落。直到牛轭出现之后,这一问题才得以解决。

当时,人和犁是如何结合的?从人机工程学来看,二牛抬杠耕法的优点是二牛合力,犁得较深,速度快,效率高。二牛抬杠耕作法的缺点,其一,就是“回转相妨”;其二,是操犁者心理压力很大。因为两牛之间存在不协调行为,或者两牛撒欢,不听使唤,容易使犁头插入地垄深处,折损犁架和犁头。所以,二牛抬杠耕法需要很多人协作,一般采取二牛三人法,也称“二牛三夫”耕作法:一人牵牛,一人扶辕,一人撑梢。该耕作法尽管效率高,但人力成本也高,由于要求三个人配合默契, 而使人—犁—地三者关系变得更加复杂。二牛三人耕法传到边陲地区, 一直沿用很长时间。至少唐代南诏地区还在使用,“每耕田用三尺犁,格长丈余,两牛相去七八尺,一佃人前牵牛,一佃人持按犁辕,一佃人秉耒”。二牛抬杠自汉代至唐宋以至明清时期都是十分常见的牛耕方式,甚至今天有些边远地区仍在沿用。

人机工程学不仅重视人机关系的和谐与工作效率,还强调人机与环境的协调性。就犁具来说,初始的长辕犁耕适于北方旱作农业,不一定适合南方的水田稻作。西晋“永嘉之乱”后,农业受到严重破坏的北方世家大族纷纷渡江南迁。江南地区自然环境沮洳下湿,土质滞重。而衣冠南渡的中原大族所带来的二牛抬杠长直辕犁,显然不适宜南方小块不成规模的水田。环境迫使先民们对直辕犁进行改革,一牛牵引短曲辕犁便应运而生。到唐末,今长江下游的江苏、浙江、安徽大部分地区普遍使用了一牛牵引的新式短曲辕犁,又称“江东犁”。“江东犁”由“二金九木”构成。“二金”就是犁镵和犁壁;“九木”就是由九根木料共同构成犁的框架,分别是犁槃、犁辕、犁评、犁箭、策额、犁建、压镵、犁底、犁梢。

图5 张春辉、戴吾三复原的江东犁图

从结构设计来看,曲辕犁增加了犁搫,比衡杠更适合单牛耕作。 犁搫两头的绳索连接牛轭,由牛拉犁前进; 曲辕犁的犁壁呈流线型曲面,可以将翻耕的土推到一边,同时还能碎土以及减少耕犁前进的阻力。犁箭和犁评是调节犁地深浅的装置,通过调整犁评和犁箭,使犁辕和犁床之间的夹角张大或缩小, 这样就使犁头深入或浅出。犁辕是短辕曲辕, 辕头又有可以转动的犁盘,便于转弯。 牲畜是用套耕索连接牛轭来挽犁的。此外,曲辕犁还有轻巧灵便的视觉设计之美。

从牛犁结合关系来看,由于犁搫通过曲辕压得较低,牛拉犁的时候有一种向上的“抬力”,牛承受的阻力会减少。同时,操犁者只要稍微托一下犁梢,犁镵就能下插,达到深耕的目标。

从人机结合的角度来看,曲辕犁的犁槃与犁镵尖上下距离小,牛拉力产生的向前翻转扭矩也较小,相比直辕犁,这更易于撑犁人的操控,使他们能用较小的力来犁田。 另据张春辉等考证,江东曲辕犁梢手柄离犁底约96厘米,如果减去翻土的深度约10—27厘米的话,犁梢手柄高度处于操犁者的腰部左右,便于单手施力。此外,犁梢手柄离犁镵尖的纵向距离较长,易于操犁者控制犁的方向和犁土的宽度。犁梢手柄有顺着犁辕直置的,也有与犁辕方向垂直安置的,前者因与自然手握方向一致,所以手握舒适性好,后者更适合提拉施力。曲辕犁的重心在犁箭附近,这个位置也是犁辕曲线最高处,曲线比较平滑,与人的肩曲线吻合,便于单人背犁下田作业,也适合二人通过犁辕曲线最高处抬犁。人肩背犁下田耕作时,右手握着犁镵尖,增加人背负犁的稳定性。力大者还可以用扁担挑着犁和耙一同下田。

总之,从耒耜到曲辕犁的发明和使用,先民们不自觉地遵循着朴素的人机工程学理论来制作农具。早期是就地取材制成最原始的耒耜。为了省力和提高翻土效率, 先民对耒的形状进行改造而变成耜。在耒耜的基础上设计出框形犁,用牲口牵引替代人力。 汉代的长直辕犁就是在耒耜基础上发展而来,适合北方旱地耕作。唐代之后,随着南方的开发, 适合南方环境的曲辕犁被设计出来而广泛应用。曲辕犁轻便省力,是当时先进的耕犁,它是继汉代耕犁发展之后的又一次新突破, 具有划时代的历史意义。我国耕犁到唐代基本定型,历经宋元明清各代, 曲辕犁的结构没有明显的变化。“就步犁而言,明清时期的步犁已经与新中国成立前旧式步犁大抵相近或相同”。

二、新中国成立后引进的双轮双铧犁及随后的犁具创新运动

(一)引进的双轮双铧犁及人机结合之得失

新中国成立后,以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体决定大力发展农业。中央决定在生产工具和生产组织两方面同时推进,并使两者之间相互促进。而近代中国长期遭受战争破坏,农村极度贫困,大型农具如耕犁十分缺乏且很落后。 耕种时农户经常在家族间互借农具使用,不免耽误农时。因此,中央人民政府决定从苏联和东欧等社会主义国家引进一批成套马拉农具,并首先在东北平原和华北地区使用。这批农具中包括群众称为“洋犁”的双轮双铧犁。

双轮双铧犁的积极作用有两方面:一是提高劳动效率,这是毋庸置疑的;二是可以深耕。农民从长期实践中总结出深耕的重要性。当时中国工业基础薄弱、科技力量落后,没有能力大量生产化学肥料。农村主要使用有机肥料,包括绿肥及各种沤制肥料。 传统精耕细作农业一直强调深耕,深耕可以加厚松土层。在深耕的同时实行分层施肥,特别是厩肥、绿肥等有机肥料,促使深犁的生土熟化。

从生产组织方面来看,也具备了置办双轮双铧犁的条件。双轮双铧犁造价较高,尽管有政府补贴,但个体农户仍无力承担,农民组织起来共同分担则是可行的。 从1951—1956年,“土改”之后农民先后经历了互助组、初级社和高级社三个历史阶段。农民可自愿互利,互换人工或畜力,共同劳动,或农忙临时互助和常年互助。1956年,初级社发展为高级社,土地、耕畜、大型农具等生产资料归集体所有,取消了土地报酬,实行按劳分配的原则。社员通过农业生产合作社更有条件置办大件农具,双轮双铧犁就是其中之一。

双轮双铧犁全部由钢材制成,因有两个轮子和两张犁铧而得名,具体由犁架、犁底、前后轮、调节器组成。

犁架:犁架由左右两个犁梁合成,支持和连接犁的各个部分,承受土垡的阻力。犁架上装有扇形齿板、沟轮和生地轮的轴及尾轮支板等。

图6 双轮双铧犁结构图

犁头:双轮双铧犁有两个犁头,两犁头的形状、大小完全一样。犁头由犁铧、犁镜、犁侧板、犁后踵、犁托构成。犁铧的作用是切土,犁镜的作用是翻土和碎土。

前后轮:该犁共有三个轮子。前轮在耕地时沿着沟底前进,叫沟轮。中间一个轮子,耕地时在没有犁过的地上行走,故叫生地轮。后面一个小轮子,叫尾轮。平时,它和沟轮、生地轮共同支撑整个犁的重量,使犁头抬起,便于运送;耕地时,尾轮不起作用,可用插销把它固定收起。

双轮双铧犁耕作时的优点是行走平稳,人跟在犁后很省力。两张犁铧可以增加效率,通过调节器还可以根据需要调节深浅。如,开墒,由于地里还没有墒沟, 这时沟轮和生地轮都得提高,这就需要调节板来调节。如果是外翻法耕田,也就是从周围向中心翻地,特别是水田,最初两圈一定要浅耕,最后几犁要深耕,以免周围泥土露出水面遭日晒,田中又像水塘,不利于秧苗成活。

图7 双轮双铧犁耕作示意图

关于双轮双铧犁的优点,时任农业部部长的廖鲁言在南方双轮双铧犁会议上的讲话中做了肯定。《人民日报》在肯定双铧犁优点的同时,更强调它的推广意义。第一,双铧犁比旧犁犁得深、犁底平、翻土好、盖草严,能更好地发挥肥效,多蓄水分,促进作物根系发育、植株旺盛。在天旱地硬旧犁不能耕的时候, 双铧犁能翻耕硬板田, 抗旱耕种。第二,工作效率高,节省劳力和畜力。各地实践证明, 双铧犁可比旧犁节省一半牛工以及三分之二到四分之三人工。第三,减轻劳动强度,提高劳动利用率。双铧犁不用手扶,妇女和半劳力都能使用。第四,能促进农业生产合作社的巩固和发展。双铧犁是农业生产合作社的公共财产, 能增加生产、增加收入,成为促进农业生产合作社巩固发展的物质基础。

双轮双铧犁是从苏联引进的,在当地是用马拉。由于引进的双轮双铧犁违背了犁与耕作环境友好的原则,不适合南方水田耕作,社员纷纷要求使用旧犁。到1956年高级社成立后,双铧犁在南方事实上已被大多农民弃用。

(二)20世纪50年代末犁具创新运动

1958年5月,中共八大二次会议召开,确定了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,并以此作为建设社会主义的根本方针。一场面向全国的各行各业的技术革新运动迅速展开。由于耕犁在农业生产领域中是基础性工具,于是, 以犁具革新为引擎的农具设计运动在全国迅速展开。当时,农具创新设计有如下特点:

第一,坚持群众运动。刘少奇提出要“在尽可能地采用世界上最新的技术成就的同时,在全国的城市和农村中广泛地开展改良工具和革新技术的群众运动”。因此,各地政府都广泛发动群众,不论何人都可发明创造。农具是农民耕作和生产须臾不可缺少的器具,农民对农具有着非常直观的认知,积累了丰富的经验,对材料的性能也比较了解, 能够就地取材制造合适的农具,他们是农具设计的参与者和使用体验者。广大农民发挥了无穷的智慧,改良和设计了成千上万种各式各样的农具。

表1 人机工程角度比较旧犁和双铧犁的优点与不足

第二,改革农具要围绕着中央的农业战略部署有重点进行突破。新中国成立后,中央接受农业专家的建议,实行土地深耕和大规模兴修水利工程, 并引进推广深耕能力强的双轮双铧犁。所以,在农具设计中,群众和技术人员对深耕犁具的设计积极性空前高涨,创造出很多品种的深耕犁具。另外,运送土石的推车也是群众创新的重要领域。

第三,全国协同创新,互相取经,接受评估并及时推广。 西安农具研究所创制了十六号山地犁,在西北、西南许多山区推广了30多万部。1958年7月在许昌召开的全国深耕农具改良土壤会议上, 参加会议试验鉴定的改良深耕犁就有57部。安徽的双铧犁加心土铲等,能深耕八寸到一尺左右。1959年3月在广东番禺召开的全国深耕农具评选讲习会议指出, 深耕犁又有了很多改进提高, 并从中评选出19种较好的向全国各地推荐13](P10)。

在中央强力领导、各地协同配合、群众创新热情空前高涨的形势下,各地群众都围绕“深耕”的要求,设计出多种多样的适应旱地和水田耕作的深耕犁。以下以江苏省为例,选择两部具有代表性改进后的犁具,从人机工程学的角度分析其设计得失。

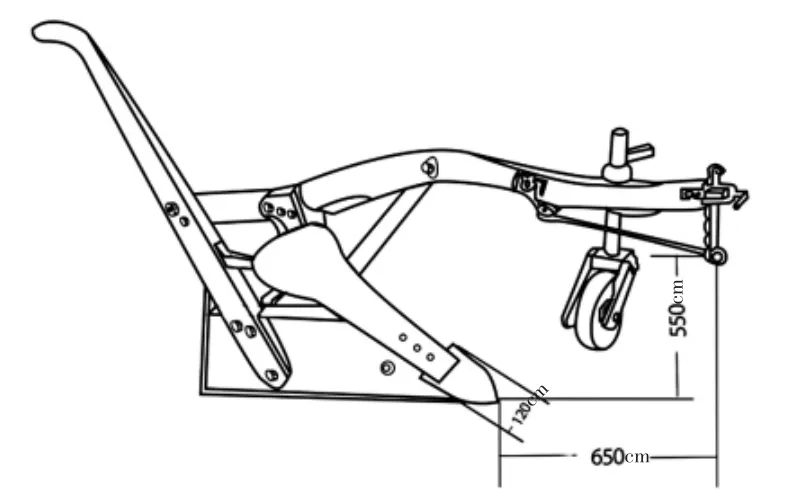

1.吴江把传统木犁改造成深耕犁。鉴于双轮双铧犁不适合于南方中小块水田且耗费钢材的现状, 吴江农具改革研究组改造的双牛单铧木犁,其基本结构与原来的单铧犁大体相同,但是在犁梢部位加了牵引杆及深浅调节装置等,并将犁铧加长,以利深耕,由双牛牵引,稻板田一次翻土深度可达1.2尺左右。但由于是双牛单铧犁,相较于双轮双铧犁, 实际耕田的效率有所降低。主要原因是深耕导致犁的阻力增大,木质犁的强度不足以承受双铧的阻力。由于加长了铁犁铧的长

图8 1958年吴江农技员设计的深耕犁

度和前轮等部件,致使犁的重量增加,操犁手在耕地时的劳动强度加大, 工作效率反而下降。此外,既要管束双牛,又要操控重犁,增加了操犁手的心理生理负荷。

2.盱眙群众设计出双层深耕犁。 工作原理是:(1)根据土质与土壤水分情况,调节犁刀入土角度和入土深浅。(2)运输或地头转弯时,拨动铁手柄,转动齿轮,使前后两个犁头同在一平面上。工作时放下小犁头, 并调节到适宜的耕作深度。(3)主犁的深浅宽窄调节和其他操作,和新式步犁相同。 这种犁是在原直辕犁上增设一个犁头,以此来增加耕田的效率。由于直辕与犁头间的垂直距离大,增加了犁的向前翻转力矩,因此增加了犁的控制力, 这会过多地消耗操犁手的体力,容易疲劳。犁梢手柄上翘,不利于手握;齿轮转动手柄短,需要较大操纵力来转动齿轮,以此来调节犁箭与直辕的角度,但过长的手柄容易碰到操犁手的脚。且齿轮转动手柄安装位置较低,需要弯腰才能转动手柄,使得操作便利性降低。全犁用钢铁制造,其重量不利于单人搬运;犁的零部件多,使其维护变得更加复杂。

图9 盱眙群众设计的双层深耕犁

总之,20世纪50年代末广大农民和农技人员焕发出了改进农具的浓厚热情, 纷纷设计出各式各样的新犁。“我国的农具改革工作, 就是从犁开始的。从1950年开始到1959年8月底的统计, 全国共推广各种改良犁和新式犁二千六百多万部”,据此估计,当时新设计的犁具总数不下万部。 这些创新的犁具虽然在深耕和提高耕作效率方面达到了要求, 但由于当时人们对人机工程学的基本原理了解有限, 所设计的耕犁在可用性、 操作便利性和人机匹配等方面也存在明显的缺陷。

三、结语

中国古代耕犁从耒耜发展到曲辕犁经历了漫长的过程,是先民们根据自然耕作环境和自身的协调融合, 并结合中国的哲学思想设计而来,其中贯穿了贵民、人犁齐一、牛犁和谐统一的理念以及效率、适宜、便利操控的原则。

新中国成立后,从国外引进新式犁并加以仿制和再设计,其设计过多强调耕作效率,而忽视了人机友好、机与环境相适应的原则。尽管相关技术人员对新犁进行了改进设计,但推广的效果并不理想,其结果是对人力和钢材造成了较大的浪费。

20世纪50年代后期, 农具创新运动掀起后,各地群众对犁具设计的热情有增无减。 本着节俭、深耕的原则,群众和农业技术人员对耕犁进行改进,所使用的材料多为木制,辅以钢铁轮、螺栓等零件,式样与旧犁和直辕犁相近,但对犁头、犁壁的“二金”进行了研究,以达到深耕目标。在这场犁具创新运动中,所设计的新犁在深耕和提高耕作效率方面确实取得了很大成就。但由于新犁设计过程中忽视人、牛、犁相和谐的考量,出现耕作人员心理生理负担增加情况及一牛拉不动,二牛不合犋的现象; 加上对犁的材质考虑失当,使木犁受力过大而容易损坏,最终并没有达到预期的目标。

到20世纪80年代,随着农村家庭联产承包责任制的实行,大田被田塍分割成很多小块,传统的曲辕犁又为农民所钟爱, 焕发出了新的生命力。

当代犁田图(转引自https://image.so.com)

①适于人机最佳结合,不仅包括人与犁的结合,也包含牲口与犁的结合。

②张传玺于20世纪80年代对1955年出土的辽宁辽阳犁和1958年出土的山东滕县犁进行复制和试耕研究。两款犁都是长辕犁,差别是辽阳犁是双犁梢的摇摆犁,犁头平面向上;而滕县犁的犁头脊背面朝上。在试验中,辽阳犁的犁头脊面向下,板面向上,套合在木犁的底上。滕县犁则相反,板平面向下,脊面向上。参见刘兴林《汉代铁犁安装和使用中的相关问题》,载《考古与文物》2010年第4期。