婴幼儿食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的研究现状

杨 凯,张天博,李朝旭*

河北三元食品有限公司,河北石家庄 050000

0 引言

氯丙醇酯和缩水甘油酯是油脂精炼过程中形成的潜在致癌和/或遗传毒性加工污染物。油脂精炼过程可以有效地消除原油中不良的味道、颜色、气味,但在油脱臭的高温条件下会形成这些脂肪酸酯污染物。由于植物油是婴幼儿配方奶粉(简称“婴配粉”)中的重要成分,而婴配粉是婴幼儿的重要食物来源,氯丙醇酯以及缩水甘油酯的存在被认为是婴幼儿的潜在健康风险。研究表明,它们会在胃肠道中水解,高效率地释放出游离氯丙醇和缩水甘油[1]。

德国联邦风险评估研究所(BfR)、联合国粮农组织和世界卫生组织下的添加剂专家委员会(JECFA)、欧洲食品安全局(EFSA)和美国食品和药物管理局(FDA)等多个国际机构已经评估了氯丙醇酯和缩水甘油酯在婴配粉中的暴露情况。所有评估结果都表明,配方食品喂养的婴幼儿有暴露于3-氯丙醇酯和缩水甘油酯的风险[2]。本文汇总分析了氯丙醇酯和缩水甘油酯的结构和性质、毒性及对健康的影响、来源、监管限制,提出了相对应的控制措施。

1 结构和性质

氯丙醇酯是脂肪酸与氯丙醇类物质经过酯化形成的产物,也是三酰基甘油上的酰基被氯原子取代而形成的一类化合物。根据氯原子取代位置的不同,氯丙醇酯可以分为两大类:单氯取代的氯丙醇酯(MCPD酯)和双氯取代的氯丙醇酯(DCP酯),共包括7 种化合物,即5 种单氯丙醇酯和2 种双氯丙醇酯,其中研究最多的是3-MCPD酯[3]。氯丙醇多以酯的形式存在于精炼植物油和富含油脂食品中,且酯的含量远高于其游离态的氯丙醇[4]。

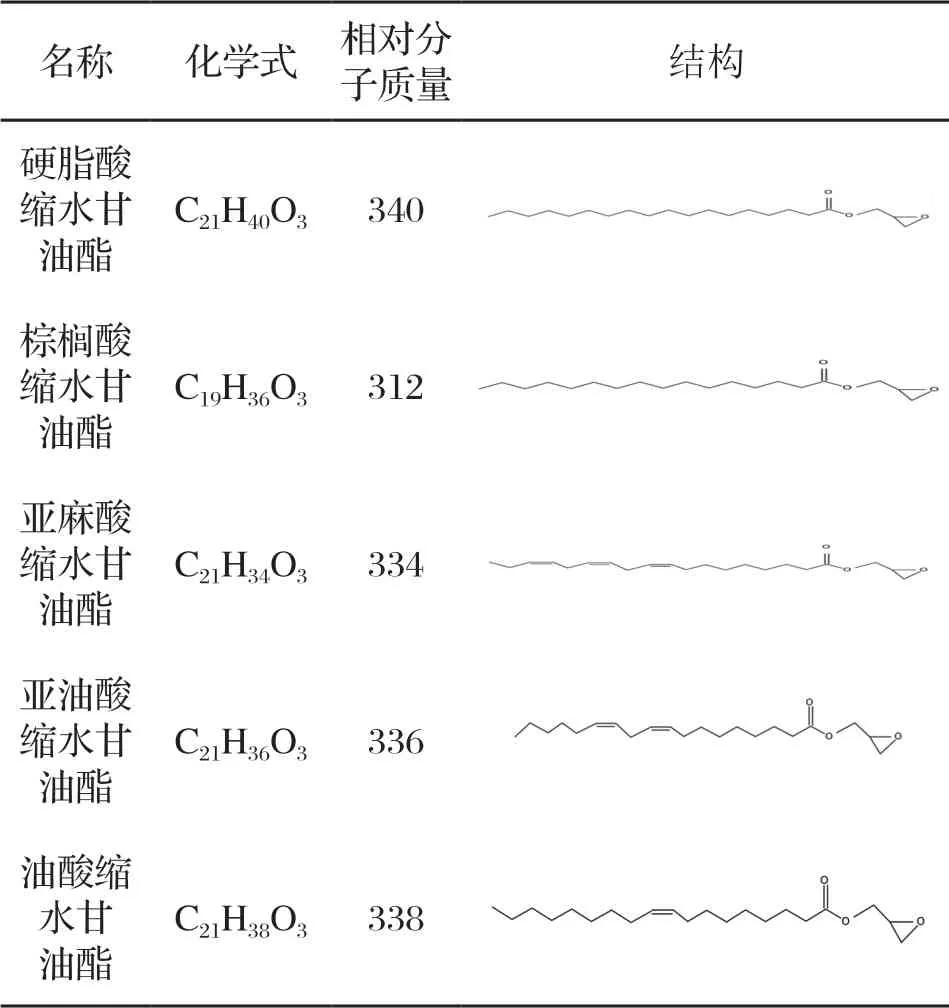

缩水甘油酯即甘油中1,2位羟基脱水缩合形成环氧基而另一个羟基与脂肪酸发生酯化反应所生成的酯化产物,是一类末端环氧酯,可代谢生成缩水甘油和脂肪酸,并且在一定条件下转变成3-MCPD[5]。缩水甘油酯是一类有价值的化工中间体或原料,如环氧树脂。目前在食用油脂中主要存在5 种缩水甘油酯:缩水甘油酯类、硬脂酸缩水甘油酯、棕榈酸缩水甘油酯、亚麻酸缩水甘油酯、亚油酸缩水甘油酯、油酸缩水甘油酯和缩水甘油,见表1[6]。

表1 食用油脂中的5 种缩水甘油酯类

2 毒性

目前对于氯丙醇酯直接毒性的相关研究较少,而氯丙醇酯的水解产物氯丙醇的毒性相对较为明确,如利用大鼠体内或人体外肠道细胞的研究报道表明,3-MCPD酯在小肠中被分解,进而转化形成3-MCPD。氯丙醇酯的主要水解产物有3-氯-1,2-丙二醇酯(3-MCPD)、2-氯-1,3-丙二醇(2-MCPD)、1,3-二氯-2-丙醇(1,3-DCP)和2,3-二氯-1-丙醇(2,3-DCP);其中3-MCPD和1,3-DCP毒性的研究相对较多,而且已给出了相关的参考限量[3]。3-MCPD是公认的食品污染物,3-MCPD被国际癌症研究机构(IARC)列为2B类“可能的人类致癌物”,具有潜在的致癌性、神经毒性、免疫毒性、遗传毒性和生殖毒性,会对人体健康造成极大威胁[7]。

缩水甘油酯本身不具有致癌性,而进入体内进行脂质代谢时产生的缩水甘油对人体可能存在致癌性,IARC将其定位人类2A级致癌物[8]。

3 来源

氯丙醇酯通常容易在油脂及油脂食品热加工及油脂精炼过程中形成,油脂中氯的来源非常广泛:油脂精炼中使用的辅料(如水、酸、碱液、脱色土等)、含氯包装材料(如聚氯乙烯和聚偏二氯乙烯)及在使用油脂(尤其是煎炸)过程中由原材料引入的含氯物质(主要是氯化钠、氯化钙、氯化镁等调味剂或添加剂)[9]。表2列举了动植物油脂和婴配粉中3-MCPD和2-MCPD的平均含量,表3中分别精炼油脂等食品中缩水甘油酯的含量。

表2 动植物油脂和婴配粉中3-MCPD和2-MCPD的平均含量

表3 精炼油脂等食品中缩水甘油酯的含量

缩水甘油酯是在食用油脂精炼过程中产生的副产物,在油脂中以酯化形式和游离形式存在,可能形成于食用油脂的脱臭过程。不同温度和时间的脱臭条件对缩水甘油酯的形成有显著的影响[10]。

氯丙醇酯和缩水甘油酯普遍存在精炼食用油等油脂性食品中,婴配粉含有约20%的脂肪,其主要来自于生产中添加的食用植物油,因此容易造成氯丙醇酯和缩水甘油酯的污染[13]。

根据《GB 10765—2021婴儿配方食品食品安全国家标准》《GB 10766—2021较大婴儿配方食品食品安全国家标准》和《GB 10767—2021幼儿配方食品食品安全国家标准》,婴儿配方奶粉脂肪含量下限为1.05 g/kJ,而较大婴儿和幼儿配方食品的脂肪含量下限为0.84 g/kJ[16~18]。因此,与较大婴儿和幼儿配方食品的配方相比,婴儿配方食品的配方添加了更多植物油。

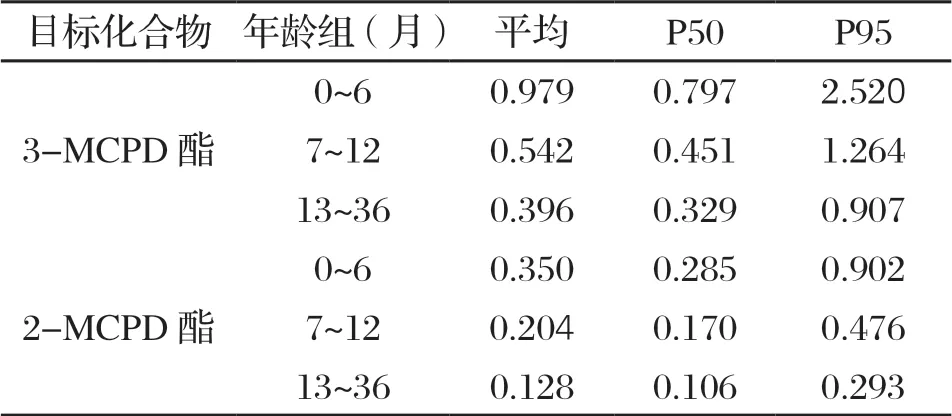

CuiX等[2]研究了中国婴幼儿配方奶粉中 3-MCPD酯和2-MCPD酯的存在情况及暴露评估,其结果表明,0~6个月龄婴儿的3-MCPD酯和2-MCPD酯暴露水平明显高于7~12 个月龄婴儿和13~36 个月龄幼儿(P<0.05)(表4),分析可能与2 个因素有关,一是1段配方中3-MCPD酯和2-MCPD酯的污染水平高于2段和3段配方中的污染水平,另一个是0~6 个月大婴儿的每千克体重的配方奶粉消耗量高于7~12 个月大的婴儿和13~36 个月大的幼儿。

表4 通过配方估算的3-/2-MCPD酯的每日摄入量(μg/kg)

WöhrlinF等[19]对70 个婴配粉进行了分析,在所有样品中都可以检测到3-MCPD酯和缩水甘油酯,与早期研究相比,发现3-MCPD酯和缩水甘油酯的浓度水平都较低;并首次研究了婴配粉中2-MCPD酯的存在情况,发现其浓度约为 3-MCPD酯浓度的1/2。

LeighJ等[20]检测了在美国购买的98 个婴配粉样品中3-MCPD酯和缩水甘油酯的发生数据。这些婴配粉样品是由7 个不同的制造商生产的,其中5 个制造商在其配方中使用棕榈油和/或棕榈油精。在含有棕榈油和/或棕榈油精作为成分的配方中(73 个配方),结合3-MCPD和缩水甘油的浓度范围分别为0.021~0.92 mg/kg和 Beekman等[1]将2013—2016年从美国购买的98 种婴配粉中结合3-MCPD和缩水甘油浓度与2017—2019年初购买的婴配粉进行比较(表5),自2016年以来,制造商A、B和C生产的产品中的污染物浓度有所下降,而制造商D配方中的污染物含量略有增加;2017—2019年间制造商B和C采购具有较低3-MCPD和缩水甘油含量的棕榈油,导致婴配粉中3-MCPD和缩水甘油的含量减少。 表5 美国婴配粉中氯丙醇酯和缩水甘油酯的含量变化情况 单位:μg/kg Jessica等[21]还研究了婴配粉生产对3-MCPD酯和缩水甘油酯浓度的影响,研究表明,婴配粉生产中使用的条件可能会引发缩水甘油酯的破坏或转化为其他化合物,导致最终产品中结合缩水甘油的浓度低于精炼油中的最初浓度。 目前氯丙醇酯和缩水甘油酯的质谱检测方法可大致分为直接法和间接法[19]。 4.1 直接法 直接法的优势在于结果直观明了、灵敏度高。由于油脂中氯丙醇酯和缩水甘油酯种类繁多(仅3-氯丙醇酯就有30 多种),市售标准物质难以覆盖所有酯类化合物,且价格昂贵,因此采用飞行时间质谱(TOF)、离子阱质谱(QE)等高分辨质谱法,建立氯丙醇酯和缩水甘油酯的质谱数据库,开展样品无标筛查、风险监控和特征组学研究,是未来可期的检测技术。 4.2 间接法 间接法通过酸、碱或酶催化,使样品中的氯丙醇酯和缩水甘油酯通过酯交换反应生成游离态氯丙醇和缩水甘油,经盐析、除脂净化、衍生化后,GC-MS测定,以游离态氯丙醇和缩水甘油的含量代表氯丙醇酯和缩水甘油酯的含量。该法虽然不能直接得到氯丙醇酯和缩水甘油酯的含量,且检测灵敏度低于直接法,但可覆盖所有种类的氯丙醇酯和缩水甘油酯,同时也满足对游离态氯丙醇和缩水甘油的风险监控要求。 表6为国内外研究者开发的氯丙醇酯和缩水甘油酯检测方法,其中主要采用气相色谱-串联质谱法。 目前,已经有多个国际组织的研究机构开始对3-MCPD酯和缩水甘油酯的限量和每日耐受摄入量(TDI)进行监测评估和限定。联合国食品添加剂委员会(JECFA)设定3-MCPD酯的TDI为4 μg/kg,缩水甘油酯的含量应遵循为合理、可行、尽可能低的原则(ALRA principle)。欧洲食品安全局(EFSA)设定3-MCPD酯的TDI为2 μg/kg[28,29]。 欧盟(EU)2018/290号法规对于缩水甘油酯的最大限值是:植物油脂为1 000 μg/kg;用于生产婴儿食品、婴/幼儿的谷类加工食品的植物油脂为500 μg/kg;从2019年7月1日开始,对于婴配粉、较大婴儿配方奶粉和特殊医疗用途食品,由2019年6月30日前的75 μg/kg更改为50 μg/kg;同样从2019年7月1日开始,对于液态婴儿配方食品、较大婴儿配方食品和特殊医疗用途食品,由2019年6月30日前的10 μg/kg更改为6 μg/kg[6]。欧盟(EU)2020/1322号法规对于植物油和婴配粉中的3-MCPDs和缩水甘油酯作出了限量规定,如表6所示[30]。 表6 国内外检测氯丙醇酯和缩水甘油酯的方法 我国自2015年开始启动3-MCPDE风险监测工作,自2017年开始启动缩水甘油酯风险监测工作。我国部分乳品企业相继对原料油中3-MCPD酯和缩水甘油酯设定严格限量[29]。目前我国还没有在国家标准中对3-MCPD酯和缩水甘油酯的限量做明确规定。 6.1 对油脂原料提出氯丙醇酯和缩水甘油酯的质量要求,建议供应商加强控制精制植物油等原料中的3-氯丙醇酯和缩水甘油酯。 6.2 加强对婴配粉中3-氯丙醇酯和缩水甘油酯的含量监控,制定公司内部的限量要求。 氯丙醇酯通常容易在油脂及油脂食品热加工及油脂精炼过程中形成,缩水甘油脂肪酸酯类是在食用油脂精炼过程中产生的副产物。氯丙醇酯是脂肪酸与氯丙醇类物质经过酯化形成的产物。缩水甘油酯是甘油中1,2位羟基脱水缩合形成环氧基而另一个羟基与脂肪酸发生酯化反应所生成的酯化产物。在一定条件下可与3-MCPD相互转化。 目前对于氯丙醇酯直接毒性的相关研究较少,而氯丙醇酯的水解产物氯丙醇的毒性相对较为明确,3-MCPD具有潜在的致癌性、神经毒性、免疫毒性、遗传毒性和生殖毒性。缩水甘油酯本身不具有致癌性,而进入体内进行脂质代谢时产生的缩水甘油对人体可能存在致癌性。 汇总了动植物油脂和婴配粉中3-MCPD、2-MCPD和缩水甘油酯的平均含量,以及近年美国婴配粉中氯丙醇和缩水甘油的含量变化情况。 我国目前尚无食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的限值标准,可以暂时参照第2020/1322号欧盟法规控制植物油和婴配粉中的3-MCPD酯和缩水甘油酯。

4 检测方法

5 监管限制

6 控制措施

7 结论