新中国黄河题材绘画发展史略

胡非玄

2019年9月18日,习近平总书记在郑州主持召开“黄河流域生态保护和高质量发展座谈会”时发表重要讲话指出:黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂;要推进黄河文化遗产的系统保护,守好老祖宗留给我们的宝贵遗产;要深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,讲好“黄河故事”,延续历史文脉,坚定文化自信,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。这次高瞻远瞩、振聋发聩的讲话,为黄河文化的重新挖掘、深入研究与现代转化提供了政策导向和路径指引的重要作用,因此,深入研读黄河文化重要表征之一的黄河题材绘画,便具有了响应时代号召的重要意义。

一、黄河题材绘画的界定、类型及代表作品

不可否认,与黄河相关联的绘画早已有之,但评论者如何明确地界定“黄河题材绘画”,或者说划定黄河题材绘画的涵盖对象,仍然是当前学界和绘画界悬而未决、却又必须解决的首要问题。

既然黄河题材绘画是黄河文化的表征之一,那么,明确黄河文化的界定便具有启发性的意义。也许人们会有一种望文生义的狭隘理解,认为黄河文化就是关于“黄河自身”的文化,即与黄河自身的时空特点、水文现象、河道变迁等问题相关的文化。这种理解的狭隘性,主要在于对“文化”理解的狭隘性。人们通常认为,文化是人类活动产生的物质及精神的总和,因此,黄河文化就是人们与黄河交互作用产生的物质及精神的总和。详细地说,黄河文化既包括黄河沿岸的华夏民族对黄河自身物理属性的认知与改造,更包括黄河沿岸的华夏民族创造的与黄河有关的一切物质与精神产品;概括地说,黄河文化既是“黄河自身”的文化,更是生于斯长于斯的“黄河沿岸的人民”的文化。

如若循此逻辑理路,关于黄河题材绘画的界定亦可初步明确:黄河题材绘画既是以“黄河自身”为描绘对象的绘画,更是以“黄河沿岸人民的生产生活及其劳动结晶”为描绘对象的绘画。那么,按照画作中描绘对象的“层层扩展”,黄河题材绘画可以被简约分为四类:第一类,仅仅以黄河自身为描绘对象的绘画,常常以黄河的水、浪、河床、岸景、特定河段为描绘对象;第二类,以黄河和河上、河边的人物共同构成描绘对象的绘画,黄河和黄河人的形象共同构成画面内容;第三类,以黄河沿岸的景物或人物为描绘对象的绘画,黄河自身在画面中并不突出,以黄河沿岸的景物和人群构成画面内容;第四类,以更广阔的黄河流域的风景及人群为描绘对象的绘画,即黄河流经的9省(区)的景物及人群构成画面内容。如果说,前三类绘画描绘的内容,因为与黄河自身是如此接近,都可以被归为黄河题材绘画的话,那么第四类绘画就不适合被归为黄河题材绘画,因为黄河流域包括青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9个省(区),几乎覆盖了我国北部大部分地区,若第四类绘画也可被归为黄河题材绘画,则其与“北中国题材绘画”几无二致。若如此,黃河题材绘画的涵盖对象,将因过于庞大而失去了这个概念的特有指向性和指向的准确性,因为,任何大而无当的概念,最终都会沦为无所不包而模糊不清的概念。当然,我们也可以用“狭义”“广义”之法来协调此问题,即前三类形成狭义的黄河题材绘画,而广义的黄河题材绘画则可以被纳入第四类。本文追求概念的准确指向性,故采用狭义上的黄河题材绘画,那么,以黄河、黄河渔民和黄河边的居民,以及黄河沿岸居民和景物为描绘对象而构成画面主体内容的画作,被统称为黄河题材绘画。

若以此界定为准的话,那么新中国成立之前的黄河题材绘画以第一种类型为主,如南宋马远的国画《黄河逆流》,明代陈洪绶的国画《黄河巨津》,民国时期黄宾虹的国画《黄河渡口》,关山月的国画《黄河冰桥》《黄河冰封》《黄河水车》,都是直接以黄河为描绘对象并构成画面主体。新中国成立后,黄河题材绘画的类型逐渐增多,尤其是第一种直接以黄河为描绘对象和画面主体的作品更为常见,代表性的作品有谢瑞阶的国画《黄河入海》(1960年)、罗工柳的油画《大河两岸》(1962年)、关山月的国画《黄河解冻》(1962年)、林岗的油画《静静的黄河》(1963年)、谢瑞阶的国画《黄河壶口》(1978年)和《黄河春雷鸣》(1979年)、关山月的国画《龙羊峡》(1979年)和《长河颂》(1981年)、周韶华的国画《狂澜交响曲》(1981年)、刘国松的国画《黄河水流泱泱》(1983年)、董旭的版画《黄河入中原》(1983年)、戴士和的油画《黄河·正午》(1985年)、赵震川的国画《九曲黄河》(1988年)、高相国的国画《黄河入睡图》(1988年)、吴冠中的国画《黄河》(1997年)和《咆哮》(1988年)、靳之林的系列油画《黄河古河槽》(2001年)、呼和浩特艺术家共同创作的百米国画长卷《黄河》(2001年)、郭润文的油画《五月黄河》(2006年)、靳之林的油画《雪后黄河大写意》(2008年)、樊林的国画《太行东望走黄河》(2009年)、徐惠君2012年展出的国画《水龙吟》《巴颜喀拉山的呼唤》《晨曲》《黄河在咆哮》《融》《三月》《天来之水润神州》《中华魂》《中国红》、王世利2013年创作的国画《无尽的乐章》《春朝晖》《夏奔涌》《秋华章》《冬流韵》、陈建明的国画《黄河魂》(2014年)、宋雨佳的国画《黄河雄姿》(2016年)、张传东的200米国画长卷《万里黄河图》(2016年)、王建国的油画《黄河之水》(2017年)、包泽伟的油画《天下黄河》(2018年)和《黄河大峡谷》(2018年)、段江华的油画《黄河颂》(2018年)、董宝宏的国画《上善若水》(2018年)、许丙屯的系列油画《黄河谣》(2018年)、孙建平的油画《黄河湍流》(2019年)、王辉的油画《黄河水》(2019年)和《正午的黄河》(2019年)、王克举的百米油画长卷《黄河》(2019年)、张朴野的国画《黄河之水天上来》(2020年)、陈卫国的油画《黄河龙门》(2020年)、陈毅刚的系列油画《黄河滩》(2020年)、冯大中的国画《黄河朝晖》(2020年),等等。

第二类以黄河和河上或河边人物共同构成描绘对象和画面主体的绘画,数量稍逊,代表性作品有刘岘的版画《黄河纤夫》(1955年)、李仲云的国画《向黄河进军》(1956年)、吴作人的油画《三门峡·中流砥柱》(1956年)、吕斯百的国画《又一条桥通过黄河》(1957年)、艾中信的油画《夜渡黄河》(1961年)、石鲁的国画《东渡》(1964年)、胡亚光的国画《转战黄河》(1965年)、方增先的国画《渡黄河》(1969年)、刘宝纯的国画《黄河分洪大闸》(1971年)和《花园口电灌站》(1971年)、陈逸飞的油画《黄河颂》(1972年)、邓邦镇的油画《刘邓大军过黄河》(1977年)、谢瑞阶的国画《中流击水》(1977年)、刘健健的油画《不尽黄河千古流》(1979年)、何海霞的国画《征服黄河》(1979年)、杨力舟的国画《黄河在咆哮》(1980年)、尚杨的油画《黄河船夫》(1981年)和《爷爷的河》(1984年)、钟涵的油画《纤夫上工》(1982年)、马树青的油画《黄河嫁女》(1985年)、忻东旺的油画《大河情》(1992年)、杜健的油画《在激流中前进》(1992年)、王胜利的油画《黄河谣》(1996年)、刘书军的国画《要把黄河的事情办好》(2001年)、于新声的国画《大河无声》(2001年)、袁汝波的国画《大河起舞》(2001年)、王宏剑的油画《天下黄河》(2002年)、段正渠的系列油画《黄河》(2005—2012年)、郭北平的油画《不尽黄河》(2007年)、詹建俊的油画《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争2》(2009年)、漆晓勇的油画《黄河颂》(2020年)、徐东林的油画《黄河渡》(2020年),金小民的油画《北上·北上》(2020年),等等。

第三类以黄河沿岸的景物或人物为描绘形象和画面主体的绘画,近五年更为常见,代表性的作品有谢瑞阶的国画《延安水土保持》(1972年)、王天德的油画《香炉寺》(1985年)、刘大为的国画《黄河源头》(1992年)、卞国强的国画《黄土春秋》(2001年)、黄乃源的油画《黄河之滨》(2005年)、孙景波的系列油画《河源系列》(2011—2013年)、唐满生的油画《黄河水畔丝绸路》(2014年)、贾涤非的油画《黄河古渡口》(2014年)、孟新宇的油画《家住佳县黄河边》(2015年)、范迪安的油画《塞上黄河》(2017年)、雷小洲的系列油画《乾坤湾》(2017年)、吕双明的油画《家在马家湾》(2017年)、聂明的油画《苍莽乾坤湾》(2017年)、汪昌俞的油画《高原人家》(2017年)、李学峰的油画《天下黄河·龙湾民居》(2018年)、杨诚的系列油画《甘肃黄河石林》(2018年)、翁凯旋的系列油画《天下黄河之炳灵寺》(2018年)、谢森的油画《黄河人家》(2019年)、石二军的油画《筑梦者》(2019年)、丁一林的油画《太极湾》(2020年)、李志兵的油画《黄河乡亲—香客》(2020年)、路宾的系列油画《黄河系列》(2020年)、孙纲的系列油画《黄河畔》(2020年)、马飞龙的油画《黄河人家》(2020年)、謝森的油画《黄河北长滩》(2020年)、谢永红的油画《黄河故宫嘉应观之御碑亭》(2020年)、张膑的油画《印象北堡》(2020年),等等。

二、“初步兴盛期”与“转折拓新期”

新中国成立后的七十余年间,涌现了众多的黄河题材绘画作品,共同构成了一部多姿多彩的新中国黄河题材绘画发展史。如若根据黄河在作品中的功能,画作的艺术手法,再结合社会的历史进程,新中国黄河题材绘画的发展史大略可被分为四个阶段。

第一阶段是“初步兴起期”。新中国成立到改革开放的近三十年间,黄河题材绘画作品时有出现并产生了一些经典之作,但黄河主要是画作所要展现的民族解放和国家建设主题的见证者,而自身并未成为画作的主要艺术形象;同时,此时期的作品主要以“写实”的艺术手法为主,再现性和叙事性突出。

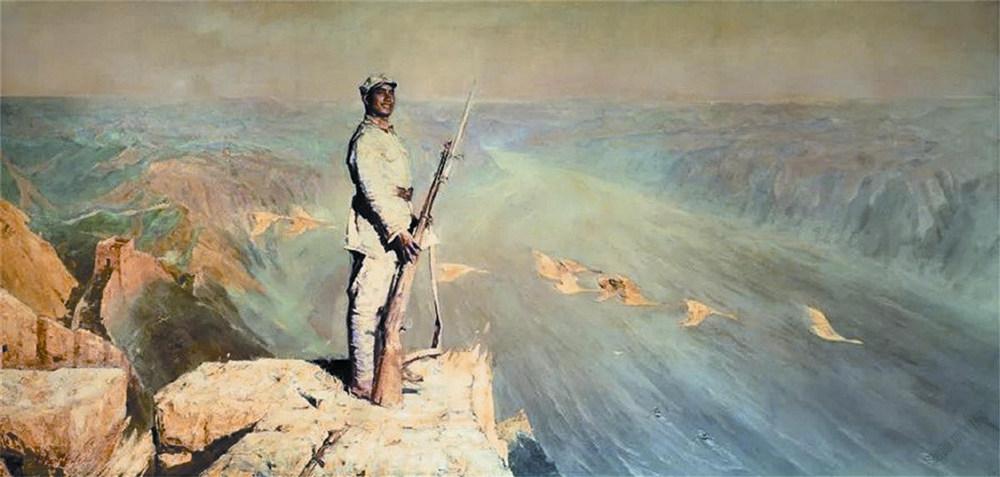

新中国成立后,新的国家、新的制度带来了新的生活,人们一方面回忆和歌颂党领导的民族解放的艰辛和伟大,一方面积极开展蓬蓬勃勃、如火如荼的社会主义建设。这样的时代氛围也赋予包括绘画在内的文艺作品两个重要任务:回忆和歌颂民族解放;再现和赞美国家建设。因此,绘画主体面对黄河时,常常让黄河和展现民族解放、国家建设的人及其场景共同构成绘画作品,从而使画作中的黄河成为再现民族解放和展现国家建设的“见证者”。所以,这些绘画作品中艺术形象的构成主要有两种形式:“参加民族解放的人及其活动”+“黄河”;“参加国家建设的人及场景”+“黄河”。比如,艾中信的油画《东渡黄河》(1959年),描绘八路军渡过黄河开赴华北抗日战场之事,画面左下部的红旗招展、人马集结,同上部的峭壁陡立、黄河水流荡漾共同构成;艾中信的油画《夜渡黄河》(1961年),描绘刘邓大军夜渡黄河、千里挺进大别山之事,画面由奋勇向前的解放军和浩荡的黄河水共同构成;石鲁的国画《东渡》(1964年),描绘毛主席率军离开延安、东渡黄河赶奔河北以指挥解放战争之事,画面由挺立船头的毛泽东、奋勇划水的船工和水流湍急的黄河共同构成;胡亚光的油画《转战黄河》(1965年),画面主要以毛泽东和周恩来探讨战局为主,而黄河仅为背景;方增先的国画《渡黄河》(1969年)和邓邦镇的油画《刘邓大军过黄河》(1977年),也均以解放军渡河作战为描绘对象,画面均以解放军为主体而黄河为背景;吕斯百的油画《又一条桥通过黄河》(1957年),画面主体是忙碌的施工者和将要架成的桥梁,而黄河及岸边的群山则为衬托;陈逸飞的油画《黄河颂》(1972年),描绘一名战士站立黄河岸边放哨的场景,画面由居于中心位置的战士和苍茫奔腾的黄河构成。仔细分析可以看到,这些作品中的黄河之功能就是见证“人的行动”,当行动的人是民族解放的推动者时,黄河就成为再现民族解放历史的见证者,当行动的人是社会主义建设者时,黄河就成为国家建设活动的见证者。因此,此时期的黄河具有强烈的“叙事性”——以静态的画面形象讲述民族解放和国家建设之事件;同时,这些画作又具有强烈的“写实性”,尤其是油画作品更加明显,吴作人的《黄河三门峡·中流砥柱》、吕斯百的《又一条桥通过黄河》、艾中信的《东渡黄河》和《夜渡黄河》、陈逸飞的《黄河颂》中的黄河,造型虽不尽相同却都接近现实之黄河,色彩虽然有黄有青,却仍是不同时空和光线下的客观之色。即使是常常带有一定写意性的国画,比如石鲁的《东渡》,其艺术手法也具有明显的写实性,而“大写意”国画很少出现,也间接证明了此时期黄河题材绘画写实性的艺术手法和艺术追求。

第二个阶段是“转折拓新期”。从改革开放开始到“八五新潮”的七八年间,国家不仅在政治和经济生活上发生了剧烈变革,而且思想解放的浪潮,也使得文艺不再拘束于直白地再现民族解放历史和展现国家社会主义建设;同时,西方文艺思想开始影响并改变着人们的绘画观念,因此,黄河题材绘画也发生了明显转变,其功能和创作的艺术手法都有所拓新。

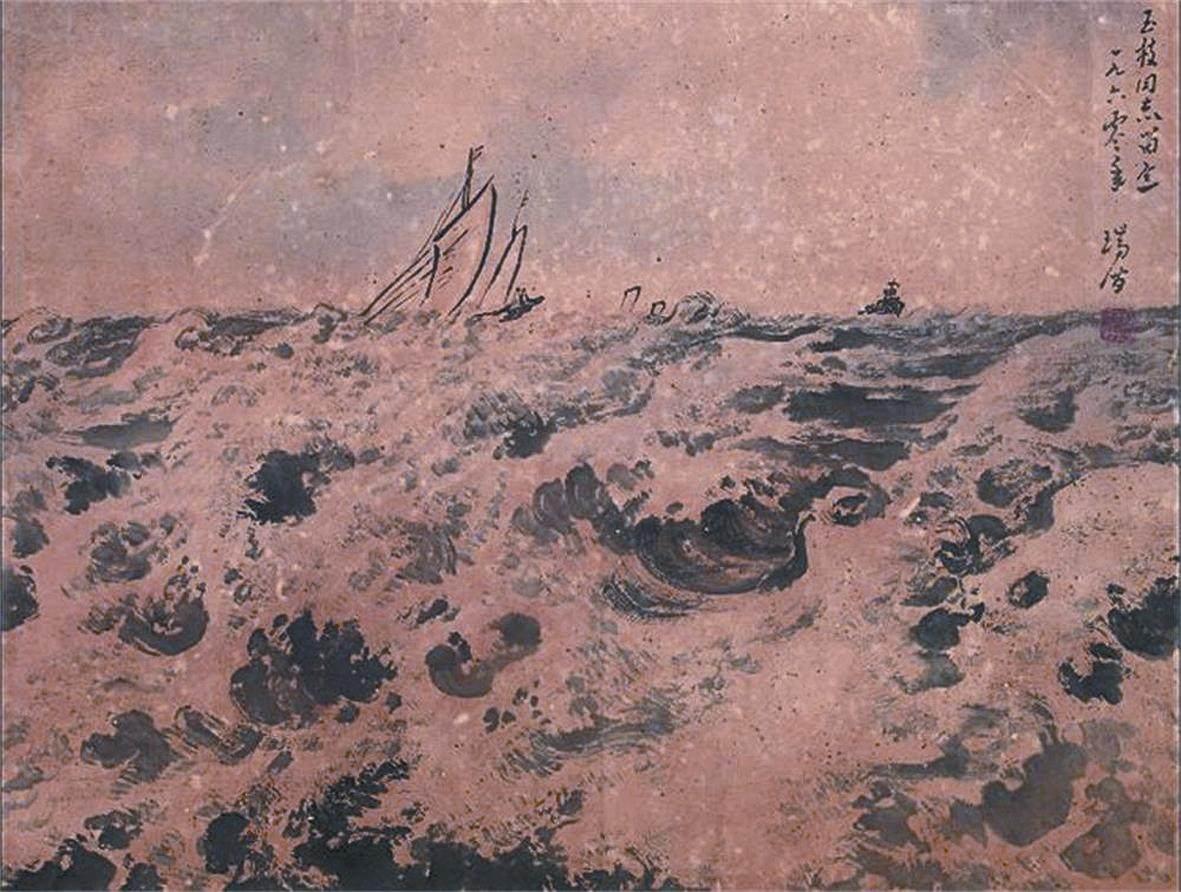

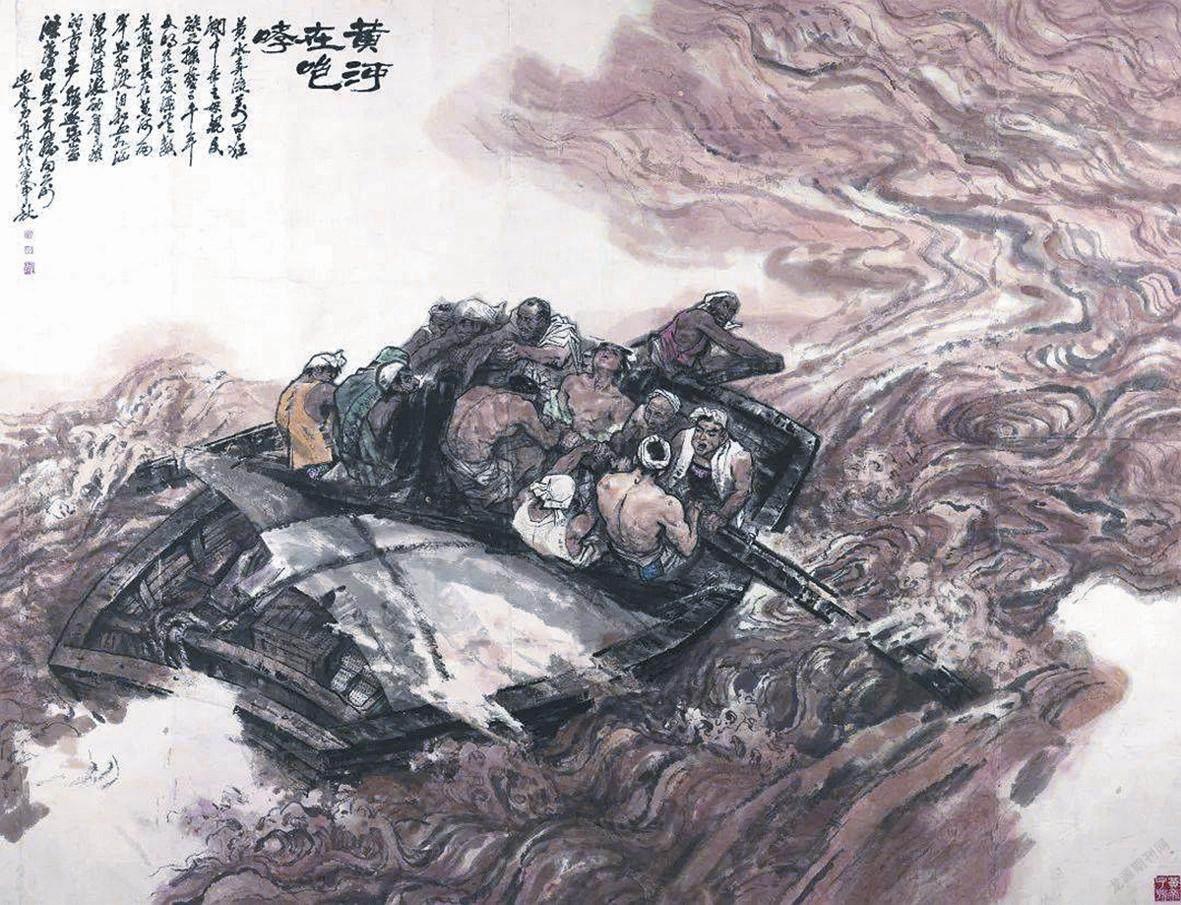

首先,黄河不再只是民族解放和国家建设的见证者,而成为民族精神和国家形象的隐喻者,更重要的是,黄河常常成为独立的描绘对象,可以单独构成作品的艺术形象而不再依赖于“行动的人”,即黄河自身开始成为独立的审美客体。改革开放之初,谢瑞阶创作了国画《黄河壶口》《湍流击水图》《中流砥柱》《黄河波旋》等,或以波澜壮阔的壶口瀑布为表现对象,或以波涛汹涌的黄河水和傲然挺立的山石为表现对象,而人和船等对象或者从画面消失或者成为一些点缀;同时,这些作品描绘的湍流中傲然挺立的山石,其实已经具有了隐喻的意味,虽然隐喻的内涵可以多重解读:隐喻历史苦难中挺立的中华民族?隐喻国际狂流中挺立的党和政府?隐喻战天斗地的工农群众?与此近似的画作,还有关山月的国画《长河颂》(1981年),以长河浩瀚、晨日初升来隐喻党和民族的伟大;还有周韶华的国画《狂澜交响曲》(1981年),以水从天上来、浪花四处飞溅的振奋之势,隐喻伟大的民族精神。其次,还有一些画作同时描绘黄河和黄河人民,让两者同时构成画面的艺术形象,以此思考和呈现黄河对于民族精神品质的塑造,如杨力舟的国画《黄河在咆哮》(1981年),通过描绘一群船工在咆哮的黄河上奋力前进,表现黄河对于黄河人民乃至华夏民族意志品质的锻炼;尚杨的油画《黄河船夫》(1981年)和《爷爷的河》(1983年),通过“并置”黄河、船、祖辈(民族之根的隐喻)的画面,表现黄河对于民族坚韧不屈精神的塑造。可以说,黄河能够成为“母亲河”,不仅仅是因为她哺育了华夏民族的肉体生命,更是因为她锻造了坚韧不屈的民族精神品质。第三,还有一些画作开始尝试将黄河和社会意识形态的传达进行适度疏离,让其成为一个比較纯粹的“个体审美承载体”,于是,一些浸染着浓厚个体主观情感色彩的“黄河风景画”便诞生了。此类画作的代表,当属王天德的油画《香炉寺》(1985年),其颇具印象派风格的画面,弱化了之前黄河题材绘画所追求的隐喻功能和思辨功能,故而凸显出明显的个人抒情性,即通过颇具个人化的色彩、造型来表现黄河及岸边的风景;与此近似的,还有戴士和的油画《黄河·正午》(1985年)和刘国松的国画《黄河水流泱泱》(1983年),前者通过黄色铺满整个画面来表现个人观感下的黄河,后者通过大写意的画面表现作者心中体验到的黄河及岸边的高山。

伴随着黄河功能的转变,或者说为了更好地表现黄河功能的这种转变,此时期的黄河题材绘画的艺术手法也有所改变拓新:写意性的画作增多,叙事性弱而表意抒情性强的画作增多。这种转变既同绘画主体的思想解放有关,也是受西方印象派、表现主义绘画流派影响的结果,具体体现在两个方面:一是造型方面,很多作品、尤其是油画开始增大写意性,比如尚杨的《黄河船夫》对人体的表现,杨力舟的《黄河在咆哮》对黄河水的表现;至于王天德的《香炉寺》,在整体造型上均明显写意化;二是色彩方面,很多作品开始脱离黄河本身“本该具有”的色彩,而趋向于呈现黄河“可能具有”的色彩,因此,具有一定程度的表意抒情性和个性主观性的色彩被使用,戴士和的《黄河·正午》和王天德的《香炉寺》等均是如此,而且这种趋向在下一个时期得到了更明显的体现。

三、“繁盛深化期”和“黄金发展期”

第三阶段是“繁盛深化期”。20世纪80年代后期到2018年的30余年间,伴随着改革开放的不断深化,国家经济的快速发展,人们思想观念更加开放和多元,束缚文艺创作的条条框框也相对减少,因此黄河题材绘画作品大量涌现,数量众多、极为繁盛;而且,在这些绘画作品中,黄河的功能和艺术手法也不断地得以深化。一是画作中的黄河功能更加多元化:既承袭“初步兴盛期”的路向而将黄河视为“见证者”,并且承袭和深化“转折拓新期”的三个路向,将黄河视为“隐喻者”“哺育者”“个体审美承载者”;二是艺术手法上,表意抒情性、审美主观性画作的数量更多、特性更明显。

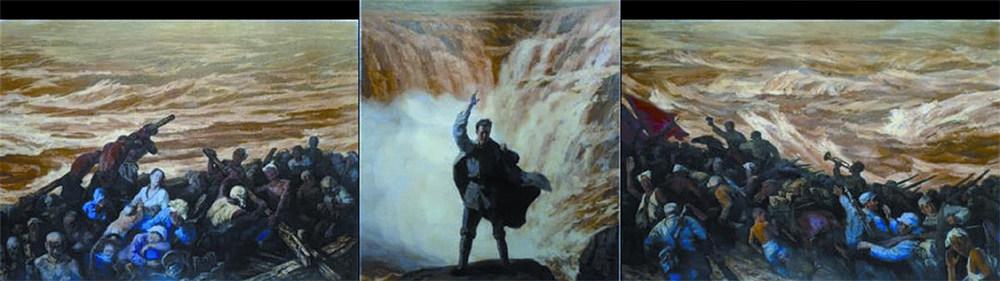

首先,此时期仍然有一些黄河题材绘画,将黄河定位为民族解放和国家建设的见证者。2009年,詹建俊和叶南的油画《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争2》(2009年),以“三联画”的形式再现抗战初期忍辱负重的中华民族奋起抗争、寻求民族解放的历史壮举:画作左侧描绘苦难中流亡的百姓,象征中华民族的忍辱负重,画作右侧描绘持枪秉旗、奋勇冲锋的战士,象征中华民族的奋勇崛起,画作中间描绘冼星海指挥《黄河大合唱》,表示画作灵感来自此作;而且,这三幅画均以黄河作为背景,从黄河的视角,表现中华民族从流亡到奋起抗争的历史选择,让黄河见证中华民族坚韧不拔的精神品质。刘书军的国画《要把黄河的事情办好》(2001年),表现新中国成立初期毛泽东号召治理黄河之事;邰浩然的油画《时代印记》(2017年),以“四联画”的形式再现黄河沿岸火热的工业生产场景,这些作品中的黄河,则以国家建设之见证者的功能而出现。

其次,此时期的大量作品将黄河作为独立的描绘对象来构成画面,通过描绘黄河的浩荡汹涌、浪花飞溅、激扬向东奔流至海的雄壮之势,来隐喻民族精神或国家形象。其中,关山月的国画《壶口观瀑》(1994年)、《黄河颂》(1994年)、《黄河魂》(1995年),吴冠中的国画《咆哮》(1998年),孔仲起的国画《黄河之水天上来》(2001年),王世利的国画《黄河之水天上来》(2011年)、《无尽的乐章》(2013年)、《东方巨龙》(2017年),徐惠君2012年个人画展展出的国画《水龙吟》《天下黄河一壶收》《中国红》,王克举的油画《黄河壶口》(2018年)等,均是通过描绘奔涌而下、浪花飞溅的壶口瀑布来隐喻民族精神或国家形象,因而形成了特定的“黄河壶口瀑布”主题绘画。与此同时,2001年呼和浩特画家联合创作的百米长卷《黄河》,2016年张传东的230米的长卷《万里黄河图》,均以水墨山水画的形式展现九曲黄河东流入海的浩荡气势,长卷中黄河水的奔涌不息、壶口瀑布的飞流直下、黄河岸边的高坡绵延和层峦叠嶂,以及黄河两岸石窟、大坝、塔寺等人造景物的瑰丽雄奇,既是呈现中华壮丽山河,更是对民族源远流长的历史、坚韧雄壮的精神品质和国家强盛繁荣的艺术隐喻。

第三,此时期也有很多作品展现黄河哺育者的功能,甚至深入文化学和人类学层面。其中,王胜利的油画《黄河谣》(1996年)和郭北平的油画《不尽黄河》(2007年),均是以老人为前景、以黄河为远景构成画面,老人的沧桑、质朴、慈祥正是黄河所哺育的黄河人民动人心怀的品质;于新声的国画《大河无声》(2001年)、袁汝波的国画《大河起舞》(2001年)和王宏剑的油画《天下黄河》(2002年),均以黄河沿岸的劳动者为前景、以黄河为远景构成画面,表现黄河哺育的黄河人民勤劳的品质和幸福的生活。值得一提的是,卞国强的国画《黄土春秋》(2001年)别有深意,画作以黄土上一沟沟、一道道的田地和禾苗为主景,以荷锄下地的农民为辅景,配以“日出而作”的题词,意图表现黄河孕育的黄土文化的根基,乃是厚重的“农业文化”,这可谓从文化学的高度来思考黄河给予黄河人民的哺育之功。更值得提及的是,中原画家段正渠的油画《金色黄河》(2005年)、《金色鲤鱼》(2010年)、《金色黄河》(2012年)、《黄河故事》(2014年)等,均是以中原地区的“黄河鲤鱼传说故事”为题材,以传说故事中的“黄河”“鲤鱼”“黄河人民”为核心意象构建而成画面。由于黄河鲤鱼对于中原人来说,既有食物层面的意义,又有文化层面的意义,还有精神层面的意义,因此说,这些画作意图从人类学的层面思考黄河对于黄河人民的哺育之功;同时,这些画作以刚硬浓烈的色彩、夸张变形的鲤鱼和人物造型来强化这种思考,从而使其风格独特、内蕴深沉,堪称此时期黄河题材绘画的特别收获。

第四,此时期还产生了数量可观的“黄河风景画”,充分发挥了黄河“个人审美承载”的功能。这些画作常以黄河及沿岸风景构成画面,而且取材更加宽泛:或者以黄河水及河岸为取材对象,表现黄河的静谧、安详等别样的情态,如高相国的国画《黄河入睡图》(1988年)、段建伟的油画《黄河》(2006年)、樊林的國画《太行东望走黄河》(2009年)、王克举的油画《黄河东去》(2014年)、范迪安的油画《塞上黄河》(2017年)等;或者以黄河沿岸的村落风光为取材对象,表现黄河岸景的旖旎、优美等迷人之处,如陈建明的国画《黄河人家》(2013年)、贾涤非的油画《黄河古渡口》(2014年)、吕双明的油画《家在马家湾》(2017年)、李学峰的油画《龙湾民居》(2018年)等。而且,越来越多的创作群体开始以油画“写生”的方式创作黄河题材绘画,因此取材于某个特定风景的“黄河系列题材风景画”大量产生,如靳之林2001年前后的《黄河古河槽》、孙景波2013年前后的《河源系列》、雷小洲2017年前后的《乾坤湾》系列等。总的来看,这些画作中的黄河开始褪去长期以来被赋予的“刚硬”气质和“崇高”美感,而呈现出“温柔”气质和“优美”美感,这显然是“黄河审美个人化”趋向的表现及强化,也是对长期的、惯常的“黄河审美集体化(国家民族化)”的一种突围。

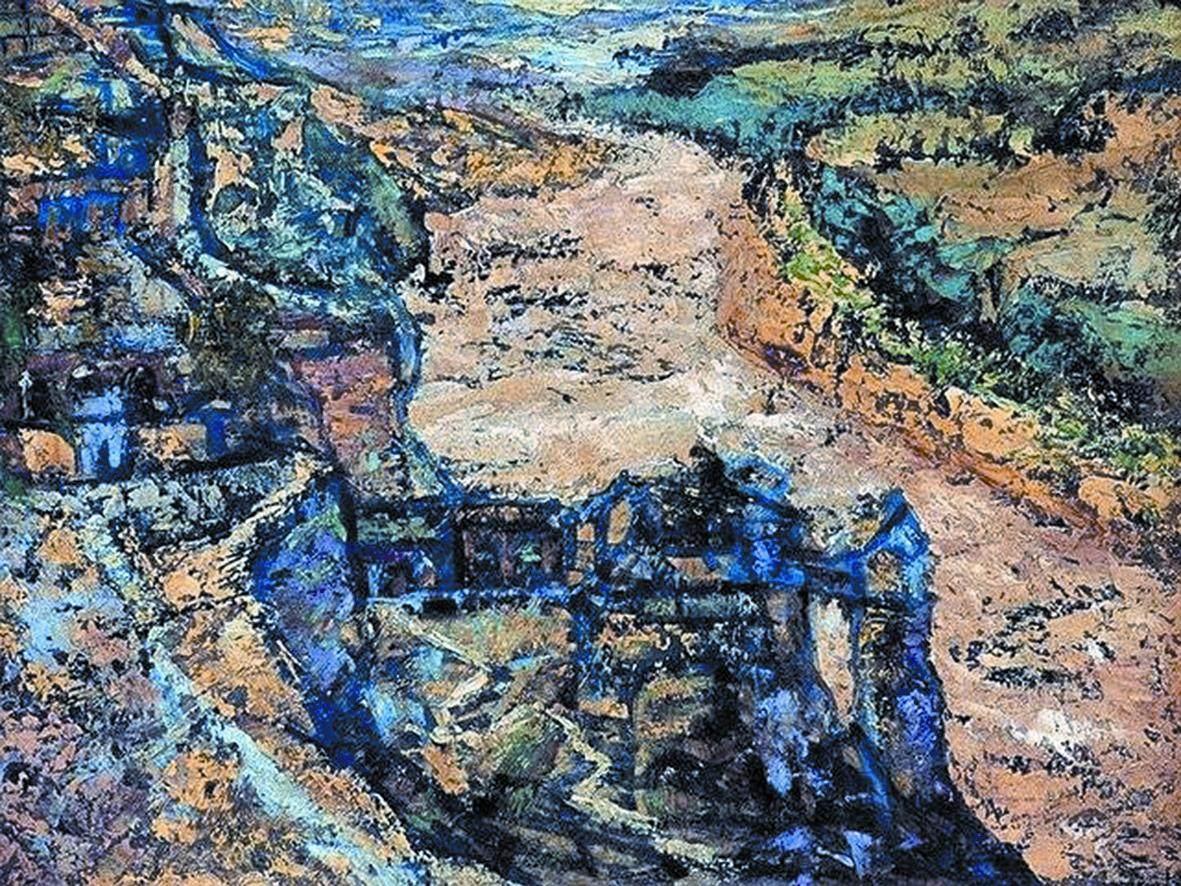

此时期黄河题材绘画深入发展的趋势,也体现在艺术手法的使用上。一是色彩的抒情表意性、审美主观性进一步凸显。不可否认,上一个时期已经出现了用“可能具有”的而不是“本该具有”的色彩来表现个人色彩浓郁的黄河,但作品数量和色彩的表意抒情度比较有限。不过,这种情况在本时期有所改变,一大批充满表意抒情性、审美主观性色彩的画作涌现。国画方面,王世利的《黄河之水天上来》(2011年)、《华夏巨龙》(2012年)、《无尽的乐章》(2013年)、《金涛映朝晖》(2013年)、《秋华章》(2013年)等系列作品,均大量使用“泥金色”来渲染黄河的水浪,从而让黄河呈现出富丽堂皇之气派,以此强化其对伟大民族和盛世家国的隐喻。徐慧君2012年前后展出的《巴颜喀拉山的呼唤》《晨曲》《黄河在咆哮》等系列作品,则使用红褐色、黄红色等协助表现黄河水浪,尤其是用大红色渲染黄河水浪的《中国红》(封二),极具视觉冲击力以及国家盛世之隐喻。油画方面,段正渠的《黄河》系列常常使用褐色、黑色和黄色一起来表现黄河水浪,使画面充满一种神秘、刚硬的美感;王克举的《黄河东去》(2014年)用红、黄、蓝、绿、灰白色共同完成黄河水面的表现,贾涤非的《黄河古渡口》(2014年)用红黄色来表现黄河岸边的山坡,范迪安的《黄河紫烟》(2017年)以蓝紫色表现黄河岸边的绵延山坡,王辉的《黄河奔流》(2018)更是用黄、褐、蓝、灰、紫诸色来表现黄河水面。可以说,这些画作使用与黄河本身颜色大相径庭的色彩,正是要凸显色彩的表意抒情功能,凸显创作主体对黄河更加个人化和主观化的感受,黄河也因此呈现出更加别样化、多彩性的审美特征,这无疑是黄河题材绘画深化的表现之一。二是造型的表意性和主观性也非常明显,写意化、抽象化的画作更为多见。国画方面,吴冠中的《黄河》(1997年)和《咆哮》(1998年),分别通过自由跳跃的、狂放不羁的线条或色块来表现黄河的水浪,画面写意性极强;与此近似的还有周韶华的《黄河魂》(1998年),黄河水流和镇河瑞兽的造型均是写意性极强的简约传神画法。油画方面更加明显,段正渠1999年到2013年间的《黄河》系列,大都喜用较为抽象的笔法简练而粗犷地表现黄河水浪,甚至于表现人物和鲤鱼之造型;包泽伟的《黄河大峡谷》(2018年)和《天下黄河》(2018年),均用抽象变形的造型和夸张艳丽的色彩来表现黄河岸边的山峦,很有后期印象派的味道;其他,还有靳之林的《雪后黄河大写意》(2008年)、王克举的《黄河东去》(2014年)、贾涤非的《黄河古渡口》(2014年)、雷小洲2017年的《乾坤湾》系列等,均是以抽象化的造型构成画面。可以说,这些画作的造型疏离写实性而不追求再现对象,强调写意性和抽象性以表现创作主体内心印象的、体验的对象,因此造型的表意抒情性和审美的主观性便无形中得到了强化,这无疑也是黄河题材绘画深化的表现之一。

第四阶段是“黄金发展期”。2019年9月18日习近平总书记发表《在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》,在此重要指示精神下,黄河题材绘画开始进入一个黄金发展期,其中理由有三:首先,习近平总书记发表的重要讲话,为黄河题材绘画的发展提供了路向引领的作用,黄河题材绘画也因此具有了讲好黄河故事、弘扬黄河文化、树立文化自信层面的意义,这必将引起各级政府部门的重视,也必将大大激发创作者的热情。其次,在习近平总书记发表重要讲话之后,全国兴起了以黄河为主题的各种画展,比如“天下黄河——中国百名油画家主题作品展(2020年)”“沿黄九省(区)第五届‘黄河颂’书画展(2020年)”“中原风·黄河魂——河南省美术作品展(2020年)”等。可以想见,这些或由各级政府部门主办或由专业书画团体和行业协会举办或以“个展”名义举办的画展,必将为黄河题材绘画的发展提供良好的平台,必将带动更多的黄河题材绘画新品、精品出现。最后,长期的绘画实践为黄金发展期的到来提供了深厚艺术积淀。从1949年至2019年9月18日习近平总书记《在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》发表,新中国的黄河题材绘画已经走过70年历程,而经过“初步兴起期”“转折拓新期”“繁盛深化期”的艺术实践探索后,黄河题材绘画已经形成了稳定的创作路径、丰富的艺术表现手法以及诸多画家作品,艺术积淀足够深厚。

事实上,近两年新产生的许多作品,已经展示出黄河题材绘画进入黄金发展期后的良好态势:类型丰富,艺术手法多元。金小民的油画《北上·北上》(2020年)和李卓的油画《中流砥柱》(2020年),将黄河视为民族解放和国家建设的见证者,分别再现八路军北上抗日和解放军黄河抢险的场景。陈康康的油画《壶口瀑布》(2020年)、冯大中的国画《黄河朝晖》(2020年)和乔宜男的国画《生生不息》(2020年),通过描绘黄河激流奔腾、水浪滔天的场景,完成民族精神和国家形象的隐喻。漆晓勇的油画《黄河颂》(2020年)和杜键的油画《不息的黄河》(2020年),将黄河视为民族的哺育者,展现黄河对华夏民族精神品质的锻炼。当然,更多的作品将黄河视为个人审美的承载者,如田卫平的油画《黄河青铜峡》(2020年)、谢森的油画《黄河北长滩》(2020年)、刘建的国画《九曲黄河第一镇·渍口》(2020年)、赵卫的国画《黄河石林》(2020年)等,均为近两年黄河风景画的代表性作品。此外,王辉的油画《大河上下》(2020年)、张膑的油画《印象北堡》(2020年);孙纲的油画《黄河畔之二》(2020年)、陈平的国画《长河携地远》(封三)等作品,明显吸收了西方印象派、野兽派、表现主义在色彩、造型和空间明暗上的处理方法,并因此证明了近两年黄河题材绘画的艺术手法依然呈现多元的状态,写实具象与写意抽象均有、古典主义和现代主义兼存、手法的敘事性和表意抒情性并行。

四、结语

笔者通过简略梳理新中国70余年的黄河题材的绘画发展历程可以看到,黄河题材绘画呈现出“表达功能的强大性”“与时俱进的时代性”“艺术手法的开放性”三个特征。黄河题材绘画,既可以再现民族解放历史和展现国家建设状貌,又可以隐喻象征民族的精神品质和国家强盛形象,又可以表现黄河之于华夏民族的哺育之恩,还可成为个人审美情感与追求的承载者,由此可见其表达功能的强大性。在改革开放前,黄河题材绘画,顺应时代需求而着力于表现民族解放和国家建设;在改革开放之初,黄河题材绘画,呼应时代变革趋势而将对黄河的功能定位和艺术手法进行拓新;在改革开放深化的30多年间,黄河题材绘画,依然感应时代特征而不断在创作的数量、黄河的文化内涵及艺术手法上进行深化,此可见其与时俱进的时代性。黄河题材绘画,从改革开放前的写实、具象、现实主义、古典主义的一统天下,逐渐发展为具象与抽象、写实与写意、古典主义和现代主义、叙事性和表意抒情性并行兼有的多元状态,由此可见其艺术手法的开放性。因此,具备这三个特性的黄河题材绘画,足以成为当下及今后创作者挥毫泼墨、纵情涂抹的绘画平台,更足以成为延续历史文脉、讲好黄河故事、挖掘黄河文化时代价值、坚定文化自信的艺术选择之一。

作者单位:洛阳师范学院

3856500338219