近代中国画创作中的民族意识觉醒

王阳 宋沅哲

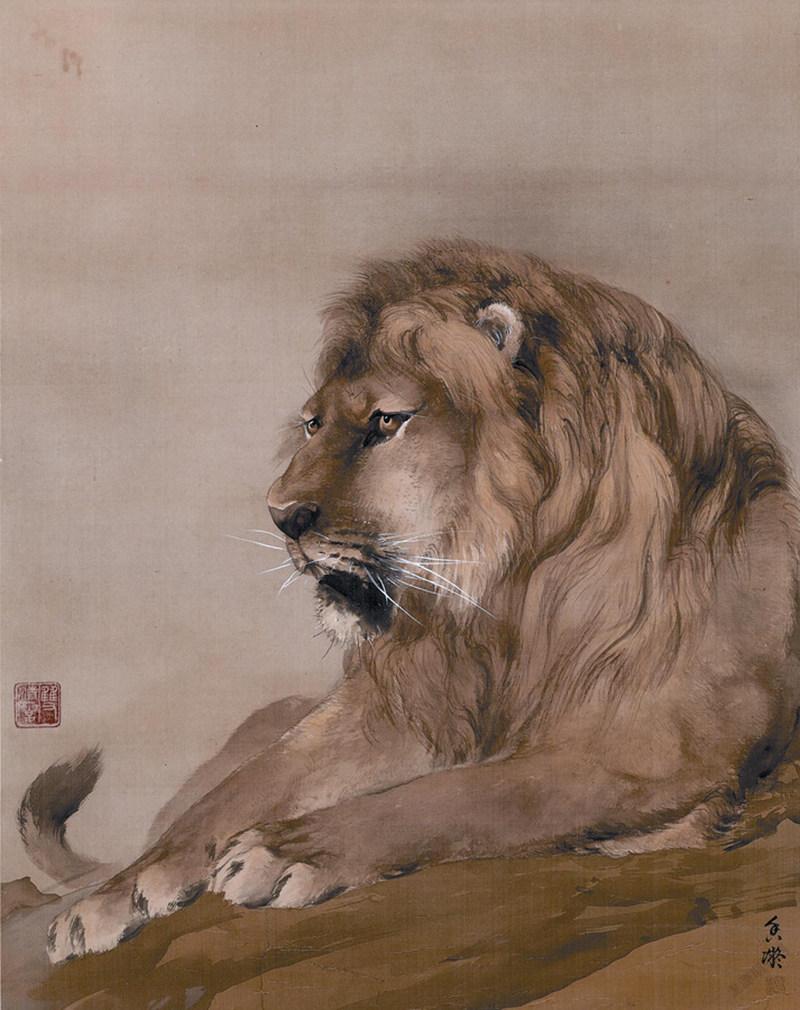

摘要:何香凝1914年创作的国画《狮》图塑造了“刚柔并济”的岭南醒狮形象,是中华民族精神的真实写照。《狮》选用独特的艺术题材,并结合构图、透视、线条、色彩等技法,在巧妙的写实绘画创作中,体现中华民族在政局动荡、内忧外患下思想意识的觉醒。

关键词:何香凝 《狮》艺术解读 民族意识

中国画是传达民族意识和审美情趣的艺术表达形式,近代中国画创作注重表现中华民族的民族精神,反映中国人民不屈不挠的斗争和对美好幸福生活的追求。中华民国成立之初,封建帝制瓦解,社会上到处洋溢着民主共和的思想,中华民族开始追求民主和觉醒。这一时期涌现出许多优秀的文艺创作者,何香凝便是其中之一。生于香港并长期受到岭南文化浸润的何香凝是我国近代革命女书画家,其所创作的1914年国画《狮》,兼具艺术性、文化性和时代性,以“刚柔并济”的岭南醒狮形象,展现了中华民族由“睡”到“醒”的意识觉醒,蕴含着浓厚的爱国情怀。

一、《狮》中的“刚柔并济”

何香凝画笔下的狮子侧卧于山岗,昂首视前,头部之大与身形之小在透视处理下更具雄壮、威武之感。画家以夸张的头部表现出“狮之猛”,以侧卧的C型动态和线条的弱化表现出“狮之柔”。这与人们印象里身躯庞大、眼神凶狠、张着大嘴,以咆哮与嘶吼之态让人胆战心惊、毛骨悚然的狮子形象有所不同,何香凝将狮之威武融于柔和之感中,在威武中积蓄力量,“狮之猛”与“狮之柔”相得益彰。画中的这只雄狮眉头微皱,目光深沉,嘴巴微张,尾巴翘卷向上,爪子抓入泥土,仿佛刚从沉睡中被惊醒,似将一跃而起,与苏东坡所言的狮子“虽猛而和”①[1]不谋而合。

(一)狮之猛

画中的狮子仿佛在俯视万物,硕大的头部,硬挺的触须,“顺势而下”紧密伸展至肩部、胸部的棕色茂密毛发,无一不展示着狮子的雄威。整幅画在远近体积感、明暗对比方面极具张力:狮子眼睛部分以明暗色彩作对比,鼻子部分以“高处亮、转折暗”的变化散发雄光;在对于须眉鬓毛的绘制中,运用白粉细笔,使之更显坚挺之感;由头至腿的毛笔皴擦具有淡墨效果,在微弱的光影变化中突出狮子的立体感。

(二)狮之柔

何香凝以柔和动态化笔触勾勒出狮子的庞大身躯,在若隐若现的C型曲线中展现出狮之柔,弱化人们对狮子凶猛的传统印象。虽然画家并未完整勾勒出狮子的身躯线条,只重点刻画头部和前腿,但其向上翘起的尾巴仍让人捕捉到它灵活扭动的身姿。相比大多数动物画作中将动物置于一定场景中进行刻画,以远距离观察刻画以展示其动态之美,《狮》并未刻意刻画场景,而是以近距离表现为主,尤其以左上部分的空白与右下部分的狮子形成鲜明对比,以留白衬托主体,巧妙达到了吸睛的艺术效果,这也是此幅画作虽小却能打动人心的根本原因。此外,何香凝先以色彩晕染,再以淡墨缓缓皴出狮子的鬃毛,以柔和之笔渲染狮子骨骼肌肉的立体感,突破了传统中国画强悍、粗豪式大笔涂抹的限制。

二、艺术性解读《狮》

“刚柔并济”的狮子形象,正是身处民族觉醒时期的民国独立女性内心的真实写照。这幅《狮》并非何香凝以狮作画的孤例,在其前期的绘画生涯中也多见以狮为题的画作,但此幅画作之所以能在何香凝众多作品中脱颖而出,成为促进民族意识觉醒的艺术瑰宝,与其独特的题材、构图、透视、线条、色彩等密不可分,以下将依次进行解读。

(一)艺术题材更注重传达时代精神

20世纪初,康有为、陈独秀站在西学背景下议论中国画优劣,“以今日艺术史研究的语境看,不免有‘观念’挟持论据之嫌。但是,康、陈的批评,却是我们后来者理解这场以‘国画改良’之名,折射出近代学人、艺术家对于时代,即面对西方现代社会、科技提出的有关‘国家现代性’‘先进性’的思索。”[2]獅子等猛兽是早期常见的绘画题材,伴随着中国画描绘对象的不断革新,传统定式逐渐转向现实关怀,艺术的笔墨价值让位于现实内容,绘画从纯粹文人抒情过渡到现代社会诉求,具有社会变革中促进民族意识觉醒的宣传功能,何香凝也可被划归为此次“美术革命”思潮中的一员。何香凝在1931年与陈树人等共同组成了“寒之友”社,她中年后的画作以雅集体现,倾向于以梅、菊、松、柏等自然之物表达画家个人精神与高洁品质。但在20世纪30年代之前,她多以狮等猛兽为主题作画,是当时画家民族情感与革命精神紧密相连的文艺表达。因此,何香凝早期以狮为主题的画作尤以这幅《狮》为代表,体现了她以国家民族命运为己任的爱国情怀。

(二)以对角线式构图突出狮子雄威

《狮》仅勾绘狮子头部、前腿、后尾,巧妙地完成了局部表达,达到以局部寓意整体的艺术效果。狮子外在整体形象的不完整性突破了其他画作中单一表现主体形态的桎梏,将主体狮子置于画面中心以外的右下部分,呈对角线式构图,在独特的层次处理中“以少取胜”,增强画面表现力,也由此使得狮子更富有张力。中国画中的动物画,常以动物全身描绘与复杂背景场面相结合。但《狮》并未特意勾画背景,视觉效果“弃杂、求简”,颇有西方静物画的表现效果,这非但没有减损狮子的形象,相反在独到的“留白”“布白”中衬托出狮子的雄威,在虚实交映的画面中留出自由想象的空间。

(三)以两点透视法的运用营造空间感

不同于中国画传统的散点透视刻画方法,《狮》以狮子腿部、爪子部位为视平线,运用了西方两点透视法。在面部塑造上,鼻根处两笔宛若“人”字形的重色,增添了鼻子的立体感。在身体描绘上,小腿部分覆毛较薄,其下腿骨微露,前腿部分以大块墨色渲染皮毛之厚。在毛发描绘上,先以粗略线条归拢狮子毛发,再以着墨的深浅不同加以渲染,完成对毛发柔软、卷曲、动态的刻画。同时,黑白对比、明暗对比的运用十分娴熟,巧妙勾勒出狮子形态与结构形体,并自然而然地展现出如绸缎般的毛发之感,毫无刻意之痕。《狮》是写实性画作,狮子的内在坚韧和不屈斗志正是凭着一双炯炯有神却又看似茫然、忧虑的眼睛传达出来,以“点睛”之法传达昂扬向上的精神品质。

(四)以硬朗线条的弱化增添柔和美

《狮》只在狮子大体结构和毛发的处理中运用到了单一的线条,其他部分如狮子形态、皮肤纹理等都是以点、线、面的相互协调,共同勾勒出类似于扭动姿态的狮子形象,在视觉上具有柔和、迂回的特点。尤其头部、前腿和微翘的尾巴之间构成了“猛”与“柔”的融合,画面韵律感和流畅感更为自然。虽然线条本身并没有独立价值,但是以线条勾勒出的形象却是独特且生动的,硬朗线条的弱化增添了整幅画作的柔和之美。

(五)以浓淡轻重的色彩交替塑造立体面

1903年,何香凝随夫赴日求学,师从日本名画家田中赖璋学画狮、虎等动物。在日本留学期间,正逢新日本画运动后期,当时东京盛行“朦胧派”,摒弃传统笔线绘画,以“色彩的面”代替“传统的线”,何香凝早期画作深受此影响。《狮》用色以矿物质赭石颜料为主,整体色调为棕,但具有“赋彩”的主观性。画家根据物象的不同,施以不同色彩,用浓淡不一、轻重有别的模块表现狮子栩栩如生的姿态,展现了独特画风。

总体来看,何香凝的这幅《狮》具有独特的艺术性,在题材上注重传达时代精神;以对角线式构图实现局部表达,突出狮子的雄威;以西方两点透视法的运用,营造画面的空间感;以硬朗线条的弱化,增添了柔和美;以浓淡、轻重交替的色彩变化塑造立体面。

三、《狮》体现的民族意识觉醒

(一)狮文化的传统寓意

中华民族自古以来就有“崇狮”传统,我国并非狮子原产地,但是狮文化源远流长。中国人崇拜狮子,视狮子为“仁兽”,突破了外来狮子兽性形象的桎梏,融入人与自然万物和谐共处的理念,并由此衍生出独具中华民族特色的狮文化——象征华夏文明、蕴含美好寓意。一方面,狮子具有吉祥之意,可驱除邪恶。人们将狮子当作瑞兽,祈求平安吉祥。在古代社会,狮子守护神庙、门阙和陵墓。在佛教文化中,狮子是佛祖和菩萨的护法兽,守护在佛座和香炉旁。以走、蹲、立等各种形态姿势出现在寺庙、陵墓、民居中的狮子,不仅是力量的象征,更具辟邪御凶的神性;另一方面,狮子为百兽之尊,象征权威。狮子外形庞大雄壮,气势威武撼人。古代皇帝自喻为龙的化身,狮子往往成为权势的象征。例如,明清时期的宫殿狮和守陵狮,象征着皇权的至高无上。狮子体态雄壮、声音有力,或为天界坐骑,或为民间瑞兽,或为佛教“如来正声”,有吉祥之意,有威猛之势,是趋利避害的“仁兽”。然而,中国的狮文化内涵并非一成不变,从传统祥瑞、权力威望的象征,到“由睡狮而醒狮,是晚清民族主义思潮勃兴期民族精神的一个文学象征”[3]。梁启超等爱国人士的“醒狮”论,正是将中国比作沉睡中即将觉醒的狮子,狮文化内涵的衍变体现了近代国家和民族的觉醒。因此,何香凝的这幅《狮》一方面蕴含着中华民族源远流长的狮文化,凝聚着传统的精神力量;另一方面更是人们反思当下、展望未来的寄托,积淀着美好的生活理想,昭示着崇高的精神信仰。

(二)岭南醒狮形象中的民族精神

狮形象在广东岭南地区的传播略晚于北方,主要以舞狮形式出现。汉代就有关于舞狮的记载;唐代出现了宫廷舞乐狮子舞,被称为“太平乐”,狮子被认为是象征吉祥如意的瑞兽;五代十国后,狮文化由中原地区流传至岭南,从而有了南狮与北狮之分。岭南地区的南狮是由北方黄狮子演变而来,不同于北方强调狮子的动作灵活,南狮更讲究神似,即“北狮重形,南狮拟神”。南狮“头上长角,……舞狮有狮鼓相配,狮子动作步伐随鼓点轻重缓急而变化”[4],有灵动自如之感,加以夸张的造型、多样的装饰、鲜艳的色彩,更生动体现出狮子雄壮威武的特点,同时以激昂鼓乐给人以警醒,故也称“醒狮”。醒狮文化在岭南已有千年历史,象征着无数岭南人民勇敢顽强、信念坚定的精神,同时承载着趋吉辟邪、万事顺遂的美好寓意。此外,有的南狮深受古典戏曲浸润,在面相造型的塑造中融入三国时期关羽、张飞、赵云等英雄人物的性格特点,彰显了英雄崇拜主义。何香凝在去日本之前主要生活在香港、广州,氛围浓厚的岭南文化潜移默化地影响其思想、生活及绘画艺术。象征英雄崇拜的舞狮形象与梁启超等爱国志士宣传的“醒狮”论不谋而合,渐渐浸润于何香凝心中,激发其创作出警醒世人的画作《狮》。

(三)社会动荡下民族意識的觉醒

《狮》创作于中华民国成立初期,彼时社会动荡不安,政治形势复杂,但是先进的文明思想正逐渐渗透于人们心中,中华民族从遭受蹂躏、挨打逐渐转为主动探索、思考,民族思想正处于巨大转变时期。无论是政治运动的革新推进,还是世俗思想的吐故纳新;无论是深受封建帝制迫害的遗老遗少,还是积极推广民主共和的先进人士,民族意识都在不断觉醒。在人们衣食住行的各个领域,均有民主、文明思想的传播,这是对晚清故步自封意识的突破,社会万象革新、思想意识觉醒已是大势所趋。

《狮》是中华民族为“初醒之狮”的写照,画上虽未有关于“醒狮”的题诗,但这一图像的形成意义超过画本身,是民国初年中华民族的形象化身,彰显着强大的思想力量。面对民族思想革新、传播、共鸣的重压,直面中华民族所面临的危机问题,借助典型的“醒狮”形象,以直观的方式让大众接受视觉信息而达到教化的目的,这是画家何香凝释放爱国思想、彰显救国情怀、弘扬民族精神的有效媒介。

岭南醒狮文化特征鲜明、艺术底蕴浓厚,是中华民族文化的瑰宝。何香凝所创的1914年《狮》以“刚柔并济”的岭南醒狮形象,体现了她作为革命画家强烈的爱国情怀,展现了中华民族由“睡”到“醒”的意识觉醒,激励了无数仁人志士,启迪着尚未醒悟的国民。《狮》是中华民族奋勇斗争的写照,以昂扬向上的艺术形象特质彰显中华民族的伟大精神,具有对内文化传承、对外文化传播的文化教育意义。

注释:

①苏轼《陆探微画狮子屏风赞》 :“圆其目,仰其鼻,奋髯吐舌威见齿。舞其足,前其耳,左顾右盼喜见尾。虽猛而和盖其戏,嵓嵓高堂护燕几。啼呼颠沛走百鬼,呜呼妙哉我陆子。”

参考文献:

[1]邓立勋.苏东坡全集[M].黄山:黄山书社,1997:84.

[2]易东华.从新中国画运动到“集体创作”:新中国画史上下文中的何香凝[J].画刊,2021(04):36-41.

[3]单正平.近代思想文化语境中的醒狮形象[J].南开学报,2006(04):29-36.

[4]张婷,李玉,郑健.民俗文化视域下岭南醒狮运动的价值探析[J].体育科技文献通报,2020,28(11):27.

作者单位:中央民族大学管理学院

郑州市郑中国际学校

3191500338244