中医综合治疗对肺癌治疗相关癌性疲乏的影响

陈学芬,谭翔文,陈 正,李和根,马恰怡,孙建立,周 蕾

(1. 上海中医药大学公共健康学院,上海 201203;2. 上海市长宁区天山中医医院,上海 200051;3. 上海中医药大学基础医学院,上海 201203;4. 上海中医药大学附属龙华医院,上海200032)

治疗相关癌性疲乏属于癌性疲乏范畴,是癌症患者在接受治疗后出现的疲乏,是肿瘤治疗过程中广泛存在的主观症状,可随着治疗或疾病发展而递增,通过休息或睡眠不能改善,很大程度降低患者生活质量。目前现代医学缺乏有效、系统的治疗措施,中医综合疗法顺应肿瘤多学科综合治疗、强调生存期和生活质量并重的治疗原则,可有效改善癌性疲乏程度。本研究通过量表评测中医综合治疗暨中医适宜技术对治疗相关癌性疲乏的影响,现将评测结果报道如下。

1 资料和方法

1.1诊断标准

1.1.1肺癌诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[1]制定,并经病理学方法明确诊断;治疗相关癌性疲乏诊断参照第十次国际疾病分类修订会议(ICD-10)制定的癌性疲乏诊断问卷[2]。

1.1.2肺脾气虚辨证标准 依据上海中医药大学附属龙华医院肺癌中医辨证分型诊治标准以及刘嘉湘教授肺癌中医辨证理论[3],符合主症(咳嗽痰多,胸闷,气短,纳少,神疲乏力,舌质淡胖,舌苔白腻)2项加次症(自汗,便溏,脉濡缓或濡滑)1项以上即可诊断。

1.1.3体力状况(Zubrod-ECOG-WHO,ZPS)评分标准 0分:活动能力完全正常,与起病前活动能力无任何差异;1分:能自由走动及从事轻体力活动,包括一般家务或办公室工作,但不能从事较重的体力活动;2分:能自由走动及生活自理,但已丧失工作能力,日间不少于一半时间可以起床活动;3分:生活仅能部分自理,日间一半以上时间卧床或坐轮椅;4分:卧床不起,生活不能自理。

1.2入组标准

1.2.1纳入标准 ①手术、或化疗、或放疗结束1个月以上并符合癌性疲乏诊断的肺癌患者;②预计生存期在3个月以上,体力状况评分在2分以下(由医师完成);③血红蛋白男>100 g/L、女>90 g/L;④年龄18岁以上、75岁以下;⑤小学以上文化程度,无认知障碍;⑥依从性好、愿意配合本研究,能接受相关治疗、观察各项理化检查,并签署知情同意书。

1.2.2排除标准 ①伴心脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病者;②有药物及酒精依赖史者。

1.2.3剔除标准 ①未按相关规定接受治疗者;②无法评定疗效,或资料不全等影响疗效评定者。

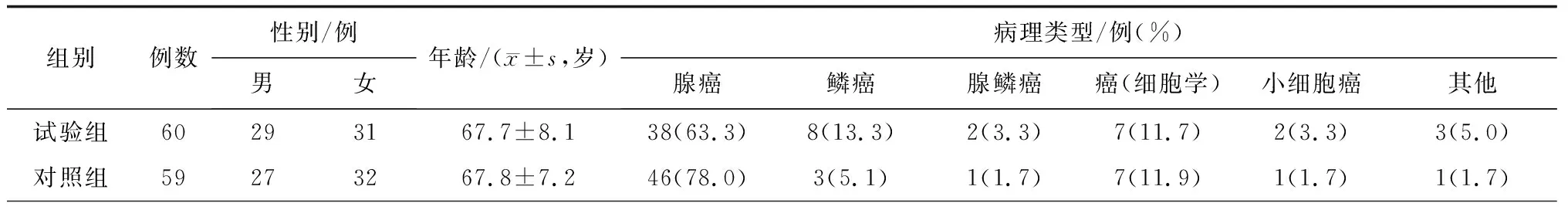

1.3一般资料 入组患者充分告知相关研究主体后签署知情同意书,并经上海市长宁区天山中医医院伦理委员会审核通过(2016TSKY15)。所有病例均为2015年4月—2018年12月在上海市长宁区天山中医医院肿瘤科住院患者,使用前瞻、随机、对照的成组设计研究,入组125例肺癌经手术、化疗、放疗后出现治疗相关癌性疲乏的肺脾气虚患者,应用计算机程序,产生随机数字表,将入选的病例随机分成试验组62例和对照组63例。

1.4治疗方法 2组患者均给予复方苦参注射液(20 mL)联合参麦注射液(40 mL)静滴,每日1次,同时服用健脾益气、化痰散结中药(上海市长宁区天山中医医院中药房制备,1剂/d,早晚餐后温服200 mL,组方:党参12 g、炒白术15 g、茯苓15 g、生米仁30 g、八月札15 g、谷麦芽各15 g、鸡内金12 g、石上柏30 g、石见穿30 g、白花蛇舌草30 g、夏枯草12 g、浙贝母12 g、蛇六谷30 g,牡蛎30 g)。试验组加用中医适宜技术,包括耳穴、敷贴、隔姜灸。耳穴:使用王不留行籽,穴取肺、脾、肾、三焦、内分泌反应点,每日早晨更换、双耳交替;敷贴:黄芪、白术、防风、白芍、大枣、甘草、龙骨、牡蛎、白芥子等份研60目细末,黄酒调制,穴取肺俞、大椎,每日1次;隔姜灸:穴取关元,每次灸3~5壮,每日1次,静滴给药时实施。2组干预措施均以10 d为1次,每月干预1次,共干预2次。

1.5观察指标及标准 分别于第1次干预前、第2次干预前、第2次干预后第20天对2组患者进行简易疲乏量表中国版(BFI-C)和肺癌症状分级量化表评测,比较2组肺癌不同治疗方式患者各项评分;检测2组患者干预前及第2次干预后第20天血白细胞计数、中性粒细胞绝对值,评估2组干预2次后症状疗效。

1.5.1BFI-C评分标准 测量分为两部分:第一部分测量综合疲劳程度,针对过去24 h内最疲劳、通常疲劳、最疲劳3项条目的状况,采用0~10分级记分法,各项评分总和的平均值即为综合疲劳程度评分;第二部分测量综合疲劳影响,评估疲劳对一般活动、情绪、行走能力、日常工作(包括外出工作和户内家务)、与他人关系、享受生活6个条目的影响程度,亦采用0~10分级记分法,各项评分总和的平均值即为综合疲劳影响评分。均分越高,疲劳程度越重;7分及以上属于严重疲劳,7分以下不严重[4]。

1.5.2肺癌症状分级量化标准 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[1]有关“中药新药治疗支气管肺癌临床研究指导原则”中中医症状积分标准,按症状严重程度分为无(0分)、轻(1分)、中(2分)、重(3分)。

1.5.3症状疗效评定标准 根据中医症状改善率[改善率=(干预前症状积分-干预2次后症状积分)/干预2次后症状积分×100%]制定疗效评定标准,中医症状改善率≥70%为显效;30%<中医症状改善率<70%为有效;中医症状改善率<30%,或中医症状积分无变化甚至升高为无效。

2 结 果

2.12组患者研究完成情况及基线资料比较 试验组2例、对照组4例脱落,脱落率4.8%,符合临床研究一般规律。完成研究的2组患者性别、年龄、病理类型、诊断分期、入组时治疗情况比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表1。

表1 2组肺癌治疗相关癌性疲乏肺脾气虚证患者基线情况比较

组别例数分期/例(%)Ⅰ期Ⅱ期Ⅲ期Ⅳ期治疗方式/例(%)手术化疗放疗试验组6020(33.3)6(10.0)10(16.7)24(40.0)13(21.7)38(63.3)9(15.0)对照组5921(35.6)7(11.9)7(11.9)24(40.7)20(33.9)32(54.2)7(11.9)

2.22组患者中手术治疗者干预前后BFI-C和肺癌症状分级量化评分比较 2组患者疲乏程度均分、疲乏影响均分经混合效应模型分析显示组别与时间交互作用差异均有统计学意义(P均<0.001);第2次干预前,试验组疲乏程度、疲乏影响均分均较对照组第1次干预前明显降低,但2组疲乏程度均分差异无统计学意义(P>0.05),2组疲乏影响均分差异有统计学意义(P<0.05);第2次干预后第20天,试验组疲乏程度、疲乏影响均分较对照组第1次干预前明显降低(P均<0.001)。2组患者中医症状积分经混合效应模型分析显示组别与时间交互项差异无统计学意义(P>0.05)。见表2及表3。

表2 2组肺癌手术治疗相关癌性疲乏肺脾气虚证患者BFI-C量表评分比较分)

表3 2组肺癌手术治疗相关癌性疲乏肺脾气虚证患者肺癌症状分级量化评分比较分)

2.32组患者中化疗者干预前后BFI和肺癌症状分级量化评分比较 2组患者疲乏程度、疲乏影响均分经混合效应模型分析显示组别与时间交互作用差异均有统计学意义(P均<0.001);第2次干预前及第2次干预后第20天,试验组疲乏程度均分、疲乏影响均分均较对照组第1次干预前明显降低(P均<0.001)。2组患者中医症状积分经混合效应模型分析显示组别与时间交互项差异有统计学意义(P<0.05);第2次干预前及第2次干预后第20天,试验组中医症状积分均较对照组第1次干预前明显降低(P均<0.05)。见表4及表5。

表4 2组肺癌化疗治疗相关癌性疲乏肺脾气虚证患者BFI-C量表评分比较分)

表5 2组肺癌化疗治疗相关癌性疲乏肺脾气虚证患者肺癌症状分级量化评分比较分)

2.42组患者中放疗者干预前后BFI和肺癌症状分级量化评分比较 2组患者疲乏程度均分、疲乏影响均分经混合效应模型分析显示组别与时间交互作用差异均有统计学意义(P均<0.001);第2次干预前,试验组疲乏程度均分、疲乏影响均分较对照组均较对照组第1次干预前降低,2组疲乏程度均分差异有统计学意义(P<0.05), 2组疲乏影响均分差异无统计学意义(P>0.05);第2次干预后第20天,试验组疲乏程度均分、疲乏影响均分均较对照组第1次干预前明显降低(P均<0.001)。2组患者中医症状积分经混合效应模型分析显示组别与时间交互项差异有统计学意义(P<0.05);第2次干预前及第2次干预后第20天,试验组中医症状积分均较对照组第1次干预前降低,但第2次干预前2组比较差异无统计学意义(P>0.05),第2次干预后第20天试验组明显低于对照组(P<0.05)。见表6及表7。

表6 2组肺癌放疗治疗相关癌性疲乏肺脾气虚证患者BFI-C量表评分比较分)

表7 2组肺癌放疗治疗相关癌性疲乏肺脾气虚证患者肺癌症状分级量化评分比较分)

2.52组患者干预前后白细胞计数和中性粒细胞绝对值比较 2组白细胞计数干预前后组间及组内比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。干预前对照组中性粒细胞绝对值明显高于试验组(P<0.05),干预后2组与同组治疗前比较及组间比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表8。

表8 2组肺癌治疗相关癌性疲乏肺脾气虚证患者干预前后白细胞计数和中性粒细胞绝对值比较

2.62组患者干预结束后中医症状疗效比较 干预2次后,试验组中显效49例(81.7%),有效11例(18.3%),无效0例;对照组中显效25例(42.4%),有效30例(50.8%),无效4例(6.8%)。经两样本Wilcoxon秩和检验,组间差异有统计学意义(Z=4.498,P<0.001),试验组显效比例高于对照组。

3 讨 论

癌性疲乏是与肿瘤及肿瘤治疗有关的症状,研究显示癌性疲乏与患者自身情况(如性别、年龄、文化层次、社会地位、经济等)[5]、瘤体及其并发症、医疗行为(手术、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗等)[6]、情绪、睡眠[7]等有着密切联系,其发生是通过机体神经-内分泌-免疫网络实现的,是多层次综合交互作用的结果,成因较为复杂,存在于肿瘤发病各阶段及其治疗后诱发或加重,休息或睡眠不能改善,具有患者主观性、症状持续性的特点,需要通过量表评测以量化其程度。现代医学缺乏有效、明确的治疗手段,亦无具体理化指标可直接观察,因此亟需更深层次的研究。近期研究较多的临床治疗有药物治疗,如改善贫血药物(促红细胞生红素)、中枢兴奋剂(哌甲酯)[8]、抗焦虑抑郁[9]、糖皮质激素等[10-11];非药物治疗,如增加活动量[12-13]、冥想、正念、心理干预、食疗等[14]。近年来中医药的干预及其疗效观察显示中医辨证论治对改善癌性疲乏有明显的优势[15-16],值得进一步探讨。

癌因性疲乏可作为症状亦可作为病证,归属于中医学的“虚劳病”,其主要病机是因脏腑功能亏损,导致气血阴阳不足。历代不乏对虚劳的论述,汪绮石所著《理虚元鉴》总结“治虚二统,当统于肺脾”,明确指出了癌性疲乏的治疗原则。国医大师、上海中医药大学附属龙华医院刘嘉湘教授经长期临床实践总结出“扶正治癌”的学术思想,认为肿瘤发病具有“正虚为本、邪实为标”的特点,故治疗以扶正为主,辅以祛邪药物,强调扶正与祛邪、局部与整体、辨证与辨病相结合、注重生存期和生活质量并重的原则,其学术思想指导着中医临床抗肿瘤治疗[17]。本研究继承刘老“扶正治癌”学术思想,结合肺癌-癌性疲乏的发病特点,确立了健脾益肺的治疗原则,采用中医适宜技术以改善治疗相关之癌性疲乏,为临床治疗癌性疲乏提供新的思路与方法。

量表是评价癌性疲乏的主要方式,BFI-C量表是由Wang等[4]根据英文版修订,属于单维量表,从疲劳程度、疲劳影响评测癌性疲乏,已通过完整翻译、回译过程,有较好的信度、效度,广为临床所采用。本研究统计分析显示,2组中肺癌不同治疗方式患者在模型3 固定效应检验中组别与时间交互作用差异均有统计学意义,说明2组疲乏程度均分、疲乏影响均分在3个评测时间点的差异有统计学意义,随着干预措施的实施相应均分呈下降趋势;多重检验显示,试验组手术患者疲乏程度均分、放疗患者疲乏影响均分在第2次干预前与对照组第1次干预前均分比较差异均无统计学意义,第2次干预后第20天均明显低于对照组第1次干预前;试验组化疗患者第2次干预前和第2次干预后第20天疲乏程度均分、疲乏影响均分均明显低于对照组。2组部分观察指标在第2次干预前无明显差异,考虑与干预时间过短,均分变化不足以影响统计结果有关。值得注意的是,第2次干预后2组均分下降明显,说明干预时间的长短可以影响治疗效果。

肺癌症状分级量表是依据“中药新药治疗支气管肺癌临床研究指导原则”所拟定,对中医症状程度依无、轻、中、重4级评分。本研究统计结果显示,肺癌不同的治疗方式所导致的中医症状程度存在着差异:①手术治疗者在模型3固定效应检验中时间和组别交互作用无统计学意义,多重检验亦无意义,其原因考虑患者为早中期有手术指征者,一般情况较好、术后恢复较快,中医症状相对较轻,第1次干预前症状积分亦显示较化疗、放疗者低。②化疗者在模型3 固定效应检验中组别与时间交互作用差异有统计学意义;多重检验分析显示,试验组第2次干预前和第2次干预后第20天症状积分明显低于对照组第1次干预前及同时间点对照组。③放疗者在模型3 固定效应检验中组别与时间交互作用差异有统计学意义。多重检验显示,第2次干预前试验组的症状积分与对照组第1次干预前比较差异无统计学意义;第2次干预后第20天,试验组症状积分明显低于对照组。说明随着干预措施实施时间的延长,可改善中医症状,且中医适宜技术综合干预症状改善更为明显。试验组症状显效率明显高于对照组亦可佐证。

综上所述,中医适宜技术暨中医药综合治疗可有效改善肺癌治疗相关癌性疲乏,提高肿瘤患者生活质量,符合个体化、多学科综合治疗肺癌的指导原则。但本研究尚存不足之处,如观察时间短、样本量小等,可在未来临床研究中进一步优化。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。