种植模式和施肥处理下根际土壤碳源利用能力的研究

于海玲,张晓岩,李晓宇,蔡万美,高 强

(吉林农业大学资源与环境学院,吉林 长春 130118)

土壤微生物功能多样性是评价土壤质量的主要标准之一[1],利用群落水平生理指纹图谱(Biolog生态微板)可以测量土壤微生物群落的功能多样性,为土壤微生物的各种功能提供全面的信息.Biolog板最初被设计用于鉴定细菌分离物,后来,人们发现这些平板在微生物群落研究中很有用,也被广泛用于描述各种环境中的细菌群落[2].Biolog数据非常适合多变量统计分析,如主成分分析和聚类分析,这些工具可以区分不同环境中的微生物群落,也可用于评价农作物连作障碍对土壤质量的影响[3].相关研究表明,在盆栽试验中,玉米和花生根际互作促进了根际土壤微生物不同碳源的代谢多样性,提高了玉米根际微生物对多聚物和糖类的代谢水平[4],该结果与间作条件下土壤微生物量的提高和群落结构改变紧密相关[5].也有研究表明,与单作相比,间作体系中玉米、花生根际土壤微生物AWCD值及多样性指数与土壤速效养分指标显著相关,而糖类、羧酸类和氨基酸类是区分盆栽间作体系中土壤微生物群落功能多样性的主要碳源类型[6].Ge L等[7]研究表明,与有机肥处理相比,无机肥施入增强了多聚物、酚酸类和胺类碳源利用率.目前,国内大多数研究主要集中在盆栽条件下,玉米、花生连作或间作模式中的作物生长、养分吸收、根系生物量和微生物群落结构等方面研究,而农田土壤环境因素对根际土壤微生物碳源利用的影响报道较少.本文研究农田玉米、花生根际土壤微生物的代谢功能差异,区分单作和间作模式下,不同施肥处理的土壤碳源利用类型,明确不同土壤微生物对不同类型碳源的利用差异,探寻玉米、花生间作模式对吉林省半干旱地区土壤微生物多样性的影响和耕作制度的优越性,为农业生产实践提供了理论依据.

1 材料和方法

1.1 供试土壤和作物品种

本试验连续两年在吉林省四平市梨树县林海镇李家围子村进行,中心地理坐标为123.8°N,43.4°E.年降雨量481.7 mm,平均气温18.2 ℃,积温1 758.3 ℃.属温带半湿润大陆季风性气候,四季分明,雨热同季.供试玉米品种为吉东21,属早熟品种;供试花生品种为双英9号,属中晚熟品种.供试土壤类型为风沙土,土壤理化性质为有机质含量6.03 g/kg、碱解氮68.76 mg/kg、速效磷14.08 mg/kg、速效钾53.89 mg/kg、pH为5.57.

1.2 试验方案设计

大田试验采用小区设计.种植模式上设3个处理:玉米单作、花生单作、玉米和花生间作;在施肥量上设3个处理:CK(不施肥),NPK(无机肥),NPKM(无机肥+有机肥).每个处理3次重复,共27个小区,小区随机排列.小区面积为40 m2.玉米Ⅱ花生间作区采用4∶6种植模式(4行玉米间作6行花生),玉米Ⅱ花生均采用等行距种植模式,行距60 cm.肥料采用垄施,玉米通过人工播种,花生通过播种机播种.玉米种植密度为65 000株/hm2,花生种植密度为100 000株/hm2.2018年玉米采用追肥的方式,追肥日期在6月25日.2019年玉米追肥日期在6月20日.2018年与2019年花生均采用一次性基肥使用方式.2018年于5月10日施基肥,于5月23日播种,2019年于5月20日施基肥并于次日播种.两年两种作物均在10月1日收获.各处理养分投入量如表1所示.

表1 各处理养分投入量 kg/hm2

土壤样品采集于2019年8月3日,于玉米灌浆期,选取玉米长势良好的多株,将根系部分全部取出,去除多余土壤,抖土法搜集玉米根际土壤,在每个小区按Z型取样5个点后混合封袋作为一个重复.采集花生根际土壤用类似的方法.将采集新鲜土样随冰袋带回实验室,一部分于4 ℃保存,在2~3 d内用培养箱预培养一周,然后进行微生物功能多样性测定.另一部分风干后过1 011 nm筛进行土壤理化性质测定.

1.3 样品测定方法

采用Biolog-ECO微平板技术分析土壤微生物对单一碳源的利用率,对Garland 和Mills的测定方法稍加改动[2].详细步骤:准确称取相当于15 g干重的新鲜土样于灭菌的100 mL 0.75% NaCl溶液中,25 ℃、200 r/min条件下避光震荡15 min.按照逐步稀释法,将稀释液全部接种到微平板中,每孔加150 μL,然后避光连续培养10 d,每隔24 h测定一次样品的吸光值.ECO平板上共有96个微孔,包含31种碳源,碳源的分布及其分类参照文献[8],依据微孔板上颜色的深浅判断微生物对单一碳源的利用程度.

1.4 统计分析

利用SPSS17.0软件分析了种植模式和施肥处理及相互作用对土壤微生物碳源利用能力的双因素方差分析(Two-way ANOVA).使用Canono for Windows version 4.5进行冗余分析(RDA).选取96 h的花生AWCD对微生物碳源能力进行主成分分析(PCA).选取144 h的花生AWCD对微生物碳源能力进行主成分分析(PCA).

2 结果与分析

2.1 种植模式和施肥处理对根际土壤微生物群落总体活性的影响

应用Biolog微生态板对不同处理的根际土壤微生物的碳源代谢多样性进行分析,其结果可衡量土壤微生物群落对种植模式的响应.土壤样品平均颜色随时间变化率(averagewell color development,AWCD)可反映土壤微生物群落碳源利用能力.如图1所示,花生和玉米土壤开始接种培养后,每间隔24 h测定AWCD的动态变化,研究发现24 h内微生物碳源利用率较低,说明微生物内部需要调整从而找到合适的碳源.在不同种植模式条件下,两种作物土壤的AWCD值都随时间增加而增高,特别是24 h之后碳源利用率开始逐渐升高,微生物代谢活性也逐渐增加,说明微生物生长进入了旺盛期,直到168 h后都基本进入平稳期,碳源利用率也趋近不变.

a:花生;b:玉米

由图1可看出,和单作相比,间作提高了花生土壤的AWCD值,降低了玉米土壤的AWCD值.单作条件下,施肥处理降低了花生土壤的碳源利用能力,有机肥的施入,减缓了微生物对单一碳源的利用能力,培养时间达到168 h后,微生物碳源利用率又有所下降;施肥处理显著提高了单作玉米的碳源利用率.间作条件下,施肥处理显著均提高了花生和玉米的碳源利用率,且有机肥的施入明显提高了间作体系下两种土壤的碳源利用能力.在相同施肥条件下,间作花生的AWCD值较单作显著提高,而间作玉米的AWCD值较单作均有所降低,说明种植模式改变可能引起土壤中微生物组成丰富度的变化.为了清晰描述,花生不同处理方式采用简写,SP:表示单作花生,IP:表示间作花生;SP-CK:表示不施肥条件下单作花生,SP-NPK:表示施用无机肥条件下单作花生,SP-NPKM:表示施用无机肥和有机肥条件下单作花生,IP-CK:表示不施肥条件下间作花生,IP-NPK:表示施用无机肥条件下间作花生,IP-NPKM:表示施用无机肥和有机肥条件下间作花生;玉米不同处理方式采用简写,SM:表示单作玉米,IM:表示间作玉米;SM-CK:表示不施肥条件下单作玉米,SM-NPK:表示施用无机肥条件下单作玉米,SM-NPKM:表示施用无机肥和有机肥条件下单作玉米,IM-CK:表示不施肥条件下间作玉米,IM-NPK:表示施用无机肥条件下间作玉米,IM-NPKM:表示施用无机肥和有机肥条件下间作玉米.

2.2 种植模式和施肥处理对根际土壤微生物各类碳源利用情况的影响

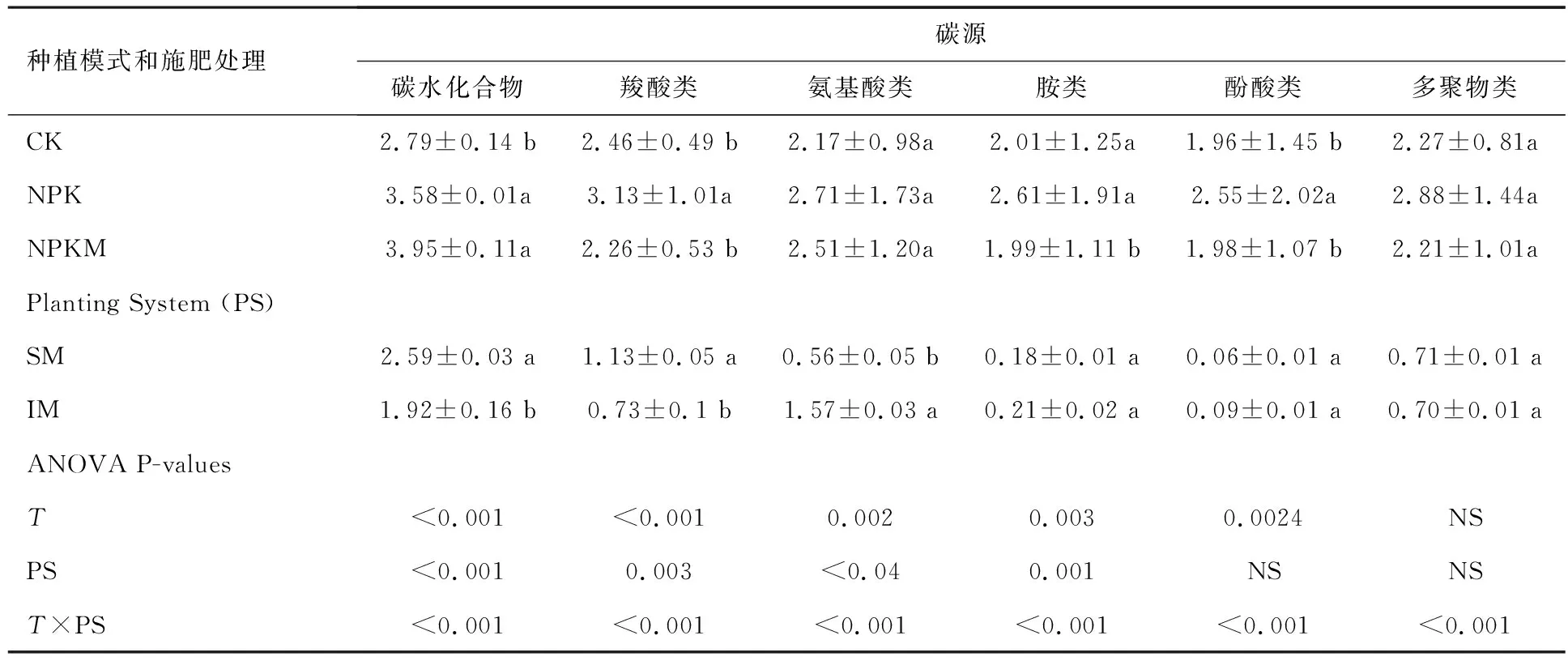

种植模式和施肥处理及相互作用对玉米和花生土壤碳源利用能力有显著影响(见表2和3),同一种植模式下,不同施肥处理后微生物对6种碳源(碳水化合物、酚酸类、氨基酸类、胺类、羧酸和多聚物)的利用差异显著(见图2和3).

表2 种植模式和施肥处理及相互作用对花生土壤碳源利用能力的方差分析(n=18)

表3 种植模式和施肥处理及相互作用对玉米土壤碳源利用能力的方差分析(n=18)

由图2可以看出,花生土壤中微生物利用的碳源主要包括碳水化合物、氨基酸类、羧酸和多聚物,利用能力最高的是碳水化合物,酚酸类和胺类利用率较低.与单作相比,间作提高了花生的碳水化合物、氨基酸类、羧酸和多聚物的利用能力,而间作玉米降低了碳水化合物、氨基酸类、羧酸和多聚物的利用能力(见图3).

图2 花生土壤微生物群落对不同碳源相对利用情况

图3 玉米土壤微生物群落对不同碳源相对利用情况

单作条件下,与不施肥相比,施肥后花生中微生物对碳水化合物、氨基酸类利用率分别降低40%和29%,施用有机肥提高了单作花生对碳水化合物的利用率,对其他碳源物质影响很小.与不施肥相比,施肥后玉米中微生物对氨基酸类、羧酸和多聚物利用率分别降低了34%,53%和38%.间作条件下,与不施肥相比,施肥后花生中微生物对碳水化合物、氨基酸类、羧酸类和多聚物的利用率分别提高了12%,31%,29%和66%,施用有机肥显著提高了单作花生对碳水化合物、氨基酸类和羧酸类的利用率.

与不施肥相比,施肥后玉米中微生物对碳水化合物、氨基酸类、羧酸和多聚物利用率差异不显著,不过酚酸类和胺类利用能力有所回升,而有机肥的施入显著影响了间作玉米对碳水化合物的利用能力.整体上玉米比花生的碳源利用率能力高.由此推断,花生中微生物对碳水化合物、氨基酸类、羧酸和多聚物类有所偏好,而玉米中微生物相对喜好对碳水化合物、氨基酸类、羧酸、多聚物类和胺类等碳源有所偏好,其中单作玉米中微生物对酚酸类微生物也有一定利用率.

2.3 玉米、花生间作条件下根际土壤碳源利用能力主成分分析

进一步对不同处理中6类碳源的利用情况进行主成分分析,结果表明,不同处理条件下,花生(见图4a)和玉米(见图4b)土壤的微生物群落碳源代谢指纹特征有显著区分.花生主成分1(PC1)和主成分2(PC2)分别解释变量方差的68.22%和18.04%,玉米主成分1(PC1)和主成分2(PC2)分别解释变量方差的75.94%和19.40%.

a:花生;b:玉米

单作花生和间作花生分别分布于第一分类轴的正负两端,而且施肥处理的样品均处于第二分类轴的正方向;不施肥处理样品均处于第二分类轴的负方向,该结果说明不同种植模式下花生根际土壤微生物的碳源代谢特征存在显著差异,而且施肥处理也有显著区分.与主成分1(PC1)正相关系数较高的碳源依次为碳水化合物、氨基酸类和多聚物类.单作玉米和间作玉米分别分布于第二分类轴的正负两端,而且不施肥处理样品与施肥处理显著分开,该结果说明不同种植模式下玉米根际土壤微生物的碳源代谢特征存在显著差异.与主成分1(PC1)正相关系数较高的碳源依次为碳水化合物、酚酸类和多聚物类.不同作物之间,单作条件下玉米和花生之间的差异最大,间作条件下玉米和花生之间的差异较小.

2.4 玉米、花生间作条件下根际土壤碳源利用能力冗余分析

花生间作(见图5b)根际土壤中微生物碳源利用率和土壤环境因素之间的关系通过冗余分析(RDA)来解释.施肥处理之间显著分开,表明土壤速效磷是影响间作花生(r2=0.652 1,P=0.05)中微生物碳源代谢能力的重要因子,如图5a所示,总氮是影响单作花生(r2=0.698 9,P=0.034)中微生物碳源代谢能力的重要因子.六类碳源代谢吸光度与不同环境因子的分析表明,土壤中速效磷很大程度上影响间作花生中微生物对糖类、氨基酸类、酯类、胺类及酸类碳源的代谢利用.土壤全氮主要影响间作花生中微生物对醇类物质的代谢.

如图5c和5d所示,玉米不同施肥处理之间显著分开,结果表明土壤pH是影响单作玉米(r2=0.708 7,P=0.03)中微生物碳源代谢能力的重要因子(图5c),速效磷是影响间作玉米(r2=0.554 1,P=0.044)中微生物碳源代谢能力的重要因子(见图5d),并且与速效磷成正相关.第一主轴能解释所有信息的77.78%,第二主轴能解释所有信息的10.33%,两者累计解释信息量共88.11%,说明了还有未列出的某些环境因素种类及含量影响玉米间作根际土壤中碳源利用能力,从而影响微生物多样性及群落结构.

3 讨论

不同的植物种类以及环境条件,根系分泌物的化学组成和含量也表现出显著差异,进而根际微生物群落结构也会发生变化.许多研究表明,根系分泌的含碳的主要代谢产物,如糖、氨基酸、酚酸以及更复杂的次生代谢产物能刺激或抑制土壤生物的生长[9].可见,间作条件下微生物群落结构的改变可能与两种作物根系分泌物互作紧密相关.

本文应用Biolog微生态板分析了不同地下部互作条件下根际微生物群落对不同碳源利用水平,结果发现,不同处理玉米土壤对总碳源的利用水平变化不同,其碳源类型存在差异,单作和间作处理下提高了玉米根际微生物对胺类和酚酸类的代谢水平;伴随地下部根际互作,花生根际土壤微生物不仅提高了总体碳源的利用,而且促进了对不同类型碳源(除糖类)的利用水平.该结果与间作条件下土壤微生物量的提高和群落结构改变紧密相关.同时发现根际互作促进了玉米、花生根际土壤微生物不同碳源的代谢多样性.该结果表明玉米、花生间作条件下促进了微生物功能的多样性,同时也暗示了根际互作下,提高了根际中分泌物的多样性及其含量[10].

在本文双因素方差分析表明,种植模式和施肥处理显著影响了玉米和花生中碳水化合物、羧酸类、氨基酸类和胺类物质代谢能力,而花生中聚合物类和酚酸类物质只受施肥效应的影响,玉米中仅仅酚酸类物质受施肥效应的影响.冗余分析表明,土壤理化因子影响微生物活性.pH、有效磷和总氮是影响玉米、花生土壤微生物碳代谢活性的主要因子.有研究表明,土壤有效磷、速效钾、pH和全氮量均显著影响土壤中微生物数量[11].因此可以推断,理化因子通过改变土壤微生物量进而影响微生物对碳源利用能力[12].

文献[13]研究表明施入有机肥处理后,微生物群落相对丰富的土壤类似S曲线增长.相反,AWCD线性增长表明微生物群落贫瘠[14].间作玉米条件下施用有机肥处理的AWCD值最高,表明有机肥处理增加了土壤微生物总体活性,对碳源利用能力较强.微生物早期主要利用基质是葡萄糖、果糖和半乳糖,后期主要利用的是聚合物类大分子,土壤中微生物群落的改变与可利用养分的充足与否有关[15].本文碳水化合物、氨基酸和羧酸类在间作花生处理中利用率高,这表明间作处理促进了花生根系附近微生物对简单的糖类、碳水化合物快速利用.这与文献[16]低碳源利用率是大分子碳基质长期累积的研究结果一致.文献[8,17]也有类似的结果,施肥后花生中微生物对碳水化合物、氨基酸类、羧酸类和多聚物的利用率增高,表明氮的沉积很有可能改变微生物群落的功能和组成,进而反馈于生态系统的结构和功能演变规律.

4 小结

种植模式和施肥处理互作均显著改变微生物碳源代谢活性,种植模式对微生物活性的影响更大.根际互作促进玉米、花生根际土壤微生物对不同碳源代谢的多样性以及利用水平(尤其是花生的根际微生物),提高了不同碳源的利用水平.土壤全氮、速效磷和pH的差异影响微生物对不同碳源利用的代谢活性.因此,玉米和花生间作模式可改变根际中微生物碳源利用的多样性,进而改善土壤微生物群落,可能缓解根际土壤微生物营养胁迫.