气候变化背景下长白山落叶松毛虫暴发气象因子分析

赵 琛,许嘉巍,靳英华,陶 岩,张英洁,孙晨辉,水新利,张慧慧,刘丽杰

(1.东北师范大学地理科学学院,长白山地理过程与生态安全教育部重点实验室,吉林 长春 130024;2.长白山科学研究院,吉林 二道白河 133613)

松毛虫是常见的危害松、柏和杉类的森林害虫[1],主要分布于欧洲东部和亚洲中、东部地区[2].在我国,松毛虫种类有马尾松毛虫、落叶松毛虫、油松毛虫、赤松毛虫、云南松毛虫和思茅松毛虫6种,落叶松毛虫危害成灾的程度位列第二[3].东北林区松毛虫种类以落叶松毛虫为主,松毛虫暴发具有大面积性和周期性等特征,暴发周期多为10~20年[4].

国内外学者对松毛虫暴发机制进行了较多的研究,认为松毛虫暴发的原因应综合考虑气象条件[5]、立地条件[6]、林分结构[7]和天敌[5]等多种因子的共同影响.气象因子对松毛虫暴发影响显著,不仅可以直接影响当代落叶松毛虫的繁殖,还会影响第二年落叶松毛虫的幼虫数量和发生情况,甚至关系到其寄主和天敌的存活,间接地影响到落叶松毛虫种群数量的变化[8].落叶松毛虫是一种变温动物,保持和调节体内温度的能力不强,因此,温度是所有气象因子中影响其生命活动最重要的因素[9].一般情况下,年平均气温与落叶松毛虫发生面积基本呈正相关,气温偏高时落叶松毛虫发生面积增加[10].秋冬季(中龄幼虫越冬)和春季(高龄幼虫上树)的温度是影响落叶松毛虫暴发的关键因子[11].低温会破坏虫体的生理结构,使细胞和组织产生不可复原的变化[12],通常用前一年11月—翌年3月平均气温和最低气温的均值作为是否利于中龄幼虫越冬的衡量指标;春季回温早且温度高时,落叶松毛虫幼虫上树早且发育加快,使得落叶松毛虫暴发的面积也相应增加[13].落叶松毛虫幼虫期和繁殖期是种群数量最大且对不良环境抗性最弱的时候,降水量越低的年份,落叶松毛虫发生面积越大.这是由于长时间的高湿环境下,松毛虫的卵、幼虫和蛹不能正常生长发育;而暴雨对初孵幼虫可直接起到机械杀灭的作用.另外,较长时间的阴雨天气还会引起落叶松毛虫天敌的流行[13].落叶松毛虫暴发的各气象因子不是独立的,而是相互配合影响[14].温雨系数更能直观反映温度和降水与落叶松毛虫暴发的关系.温雨系数越大则环境湿度越大,越小环境则越干燥.温雨系数和落叶松毛虫暴发呈负相关.另有研究表明,连续2~3年4—6月环境的相对湿度低于多年平均值,4—9月降水量低于多年同期降水量,则有落叶松毛虫大发生的可能.光照影响昆虫生活节律,对昆虫的生长发育、迁移、羽化、交配等生命活动都具有显著影响[15].日照时数与松毛虫发生面积存在显著正相关.

我国落叶松毛虫暴发机制的研究多集中于大兴安岭地区,对长白山落叶松毛虫的研究较少,主要原因是长白山自然保护区建区60年来未曾有过松毛虫大面积暴发的记录.但是近年来,长白山自然保护区落叶松毛虫危害面积显著增加,2018年10月监测到长白山自然保护区出现落叶松毛虫灾情,2019年保护区松毛虫灾情超过特大级灾害预警级别.长白山自然保护区立地、林分等条件难以在短时间内发生较大改变,故推测此次落叶松毛虫的突然暴发与气象因子有关,可能是在气候变化背景下出现的异常气象条件导致了此次事件的发生.为此,本文利用近10年来长白山地区的气象数据,结合实地的松毛虫灾情监测,分析了长白山落叶松毛虫暴发的气象因子特征,以为长白山落叶松毛虫的灾情监测、预测和有效管理提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 研究区概况

长白山自然保护区位于吉林省东南部,地理位置为东经127°42′55″~128°16′48″、北纬41°41′49″~42°25′18″.气候类型为温带大陆季风型山地气候,年均气温-7 ℃~3 ℃,冬季漫长寒冷、夏季温暖短暂,年温差较大.年降水量700~1 400 mm,6—9月降水占全年降水量的60%~70%,雨日占全年的三分之一以上,年平均相对湿度约为66%.无霜期占全年的三分之一左右,年平均日照时数1 900~2 600 h.区内植被主要为针阔混交林、针叶林和岳桦林.

1.2 数据来源与处理

1.2.1 气象数据的来源与处理

依据松毛虫暴发周期为10年的特点,利用中国气象数据网选取长白山附近的敦化、东岗、长白、二道4个气象站点2009年11月—2020年4月的逐月气象数据,分别计算长白山近10年的年平均气温、年降水量、年平均相对湿度、日照时数、年≥0.1 mm降水日数,秋、冬季(前一年11月—翌年3月平均气温)及春季(4—6月)平均气温、降水量等数据;同时计算温雨系数:温雨系数=降水量/温度[14].利用SPSS软件分析数据,利用Origin 2017软件作图.

1.2.2 松毛虫实地监测数据

2019年春季开始,划定37个样地,实地监测样地内落叶松毛虫幼虫数.记录每个样地的经纬度、海拔、林型等信息,以及每块样地内幼虫上树的数量、树种及胸径、冠幅,结果见表1.

表1 实地监测样地基本信息

续表1

2 结果与分析

2.1 松毛虫暴发特征分析

将37块研究样地按照海拔进行排序,利用SPSS软件对样地数据进行分析发现,落叶松毛虫在海拔1 000~1 200 m地区暴发数量较多,但是其数量与海拔的关系并不显著(P>0.05);暴发数量与林型的关系也不显著,针阔混交林和云冷杉林均有不同程度的虫害暴发,但是就峰值来看,云冷杉林高于针阔混交林;暴发数量与郁闭度呈现极显著相关(P<0.01)且相关系数较高(r=0.823),郁闭度越高,落叶松毛虫的数量越多.

研究样地中平均有虫株率为16.2%,虫害株率为62.2%.相关研究[16]表明,虫口密度超过20条/株,即可视为落叶松毛虫暴发.本文的研究样地中,14块样地虫口密度在20条/株以下;有4块样地虫口密度在20~40条/株,属于轻度危害,样地森林的郁闭度均为70%,其中2块样地为针阔混交林、2块样地为云冷杉林,云冷杉虫口密度均大于针阔混交林;有2块样地虫口密度为40~60条/株,属于中度危害,郁闭度分别为70%和75%;重度危害的样地数量是17块,虫口密度在60条/株以上,其中云冷杉林12块、针阔混交林5块,所有森林郁闭度均在70%以上;虫口密度超过100条/株的样地有12块,其中11块样地的海拔为1 000~1 200 m、郁闭度80%以上.

2.2 近10年的气候变化特征

长白山附近4个气象站点近10年气温变化同步,2009—2019年平均气温、秋冬(11—3月份)平均气温、秋冬(11—3月份)平均最低气温和春季(4—6月份)平均气温均呈现波动上升趋势(见图1—4),变化速率分别为:0.013 ℃/a,0.026 ℃/a,0.012 ℃/a和0.010 ℃/a.长白山秋冬平均气温升温最剧烈,其次是年平均气温升温较为强烈,而春季平均气温变化幅度最小.

图1 长白山地区年平均气温变化

图2 长白山地区春季(4—6月)平均气温变化

图3 长白山地区秋冬季(11—3月)平均气温变化

图4 长白山地区秋冬季(11—3月)平均最低气温变化

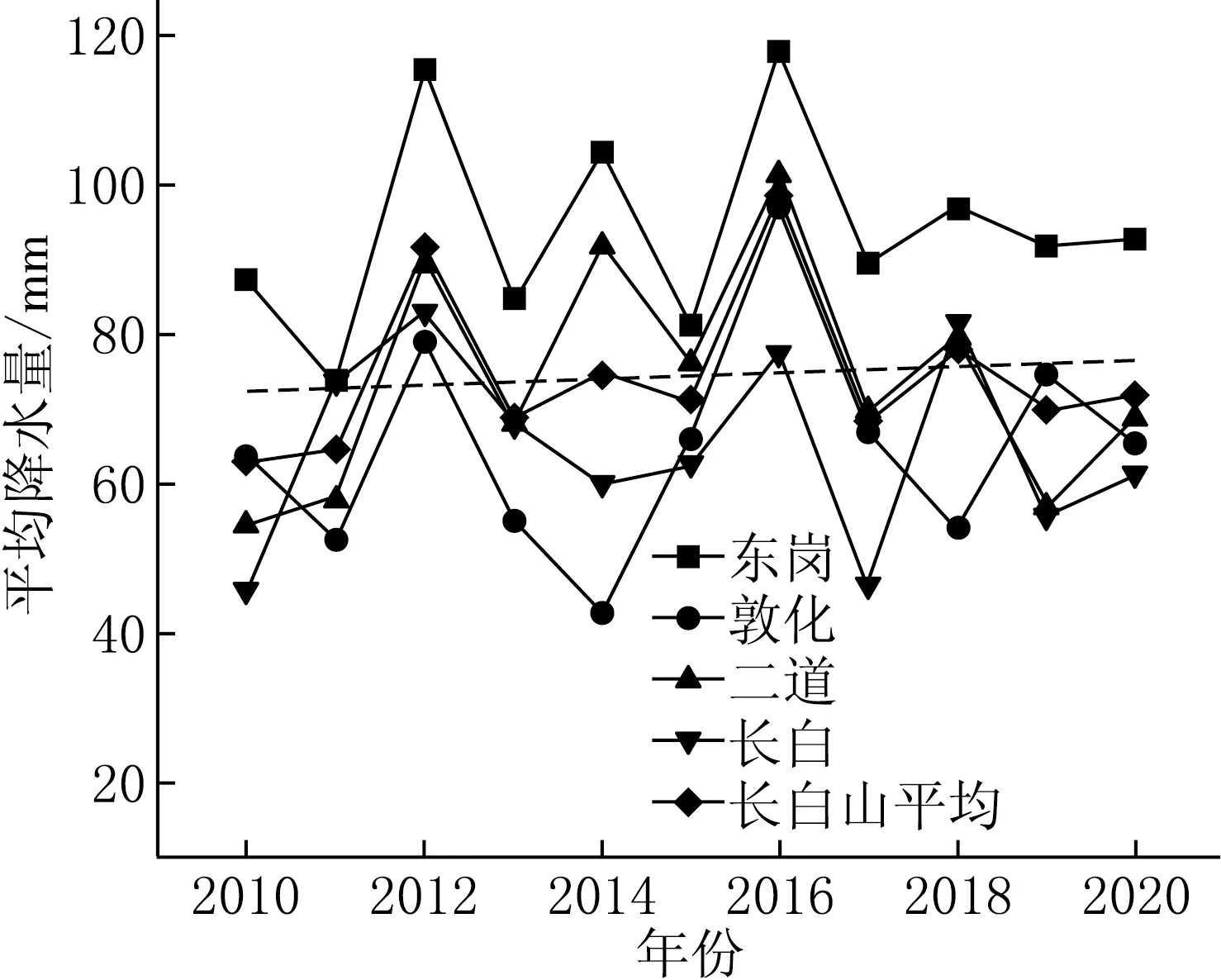

长白山附近4个气象站点近10年降水量变化略有差异,但总体上年降水量、春季降水量均呈现减小趋势(见图5、图6),变化速率为春季降水减少幅度(-0.016 mm/a)小于全年降水量的减少幅度(-0.575 mm/a);且降水日数呈减少趋势,变化速率为-0.14 d/a(见图7).

图5 长白山地区年平均降水量变化

图6 长白山地区春季(4—6月)平均降水量变化

图7 长白山地区年降水日数变化

长白山地区近10年年平均相对湿度呈下降趋势,变化速率为-0.031%/a(见图8).近10年长白山4个气象站点春夏季温雨系数均呈现波动下降趋势,较高的几个数值均出现在2013年以前(见图9).

图8 长白山地区年平均相对湿度变化

图9 长白山地区春夏季(4—9月)温雨系数变化

长白山地区年日照时数和1月日照时数整体呈波动上升趋势(见图10、图11),两者变化速率基本相同,但变化不同步.年日照时数基本为逐年上升,而1月日照时数是前5年大幅下降,之后呈大幅升高趋势.

图10 长白山地区年日照时数变化

图11 长白山地区1月日照时数变化

2.3 近2年气象异常特征分析

2015年后年均温都为正距平,与近10年平均气温相比,2018年年平均气温已经开始比均值高0.2 ℃,排在近10年平均气温的第三位;2019年年平均气温升高0.9 ℃,为近10年平均气温的最高值(见图12).从2014年开始春季增温剧烈,其中2018年春季平均气温达6.4 ℃,为近10年最高;2019年春季平均气温为6.1 ℃,与近10年春季平均气温相比偏高1 ℃;2020年春季平均气温有较为明显的下降,为4.8 ℃,低于历年平均值0.3 ℃(见图12).2018—2019年长白山地区秋冬平均气温骤然升高,为近10年内的最高值-7.9 ℃,比近10年的平均值高1.7 ℃;2019—2020年秋冬平均气温为-8.7 ℃,与2018—2019年秋冬平均气温相比降低0.8 ℃,但仍然远高于同期平均值(见图12).秋冬平均最低气温最高值同样出现在2018—2019年冬季,为-23.8 ℃,比10年平均值高出2.5 ℃;2019—2020年秋冬最低平均气温有所回落,为-26.4 ℃,与近年来平均值相比略低(见图12).

图12 长白山地区近年温度距平变化

利用SPSS分析近3年温度的异常值发现,2017年秋冬最低平均气温比近10年均值低2.1 ℃,其标准分数的绝对值为1.98,大于1.96,属于极端值,在秋冬最低平均气温上升的趋势中较为异常.但这也同时说明2018年落叶松毛虫灾情初见端倪与2017年的气象因子无关.除此之外,2018年秋冬平均气温、2018年秋冬最低平均气温和2018年春季气温的标准分数均大于1.可见,2018年春季气温、秋冬平均及平均最低气温偏高是暴发的主要因素之一.

年平均降水量围绕均值上下波动,但2019年年平均降水量比近10年平均值减少107.8 mm,是近10年年平均降水量第3少的年份(见图13).2018年是近10年来降水日数次少的年份,为125 d,比近10年平均降水日数少了17 d;2019年年降水日数虽然有所增加,也只是仅次于2018年,与该地区近10年来平均值相比仍然偏少了11 d(见图13).2019年春季平均降水量是近10年来最低值,为37.8 mm,和近年平均值相比少了10.3 mm;2020年春季平均降水量为44.7 mm,与平均值相比仍然偏少,少3.4 mm(见图13).2019年年平均相对湿度为63.3%,比平均值低3%,是近年来年平均相对湿度的最低值(见图13).

图13 长白山地区近年降水和湿度距平变化

在近3年湿度的异常值中,标准分数大于1的气象因子分别是2017,2018和2019年的年平均降水量,尤其是2019年年平均降水量标准分数的绝对值为2.45,远大于1.96,属于极端值.这表明2019年年降水量的显著降低是松毛虫灾情暴发的重要因素之一.

2019年日照时数达到近10年的最高,为2 714 h,比平均值多406 h.2018年也是近年来年日照时数偏多的年份,与平均值相比增加27 h(见图14).2018年1月日照时数为188.3 h,比同期平均值增加7.7 h;2019年1月日照时数为近10年的次高,比近年平均值增加20.6 h;2020年达到最高,为231.6 h,比近10年平均值增加51 h(见图14).其中,2019年的年日照时数标准分数大于1,是落叶松毛虫灾情暴发的重要因素之一.

图14 长白山地区近年日照时数距平变化

由于落叶松毛虫具有世代积聚性,故选取暴发的前2—3年的数据进行分析.可以看出,近10年长白山地区的春夏季温雨系数呈现波动下降趋势,较高的几个数值均出现在2013年以前.近10年4—9月的平均温雨系数为6.7,2018年落叶松毛虫暴发前的2015—2017年3年平均春夏季温雨系数为6.5,与平均值相比低0.2(见图15).

图15 长白山地区近年温雨系数距平变化

3 结论

(1) 长白山地区近10年年平均气温、秋冬季和春季气温呈升高趋势,特别是秋冬季和春季气温升高更强烈,降水量和平均相对湿度减少趋势不显著,春夏季温雨系数呈显著下降趋势,日照时数呈显著增加趋势,因此,长白山气候已经变化,特别是秋冬和春季气温的强烈升高、春夏季温雨系数的减少和年日照时数尤其是1月日照时数的增加使长白山地区落叶松毛虫灾情暴发存在气候上的风险.

(2) 2018年和2019年气象条件虽存在差异,但总体上高温、干旱和日照时数多是落叶松毛虫灾情暴发的重要气象原因.2018年和2019年秋冬平均气温、秋冬平均最低气温、春季平均气温和1月日照时数均达到近10年里的最高值和次高值;降水量和相对湿度达到最低值.2018年和2019年秋、冬、春相对同期气温高、平均相对湿度低、日照多使越冬和上树的松毛虫数量增加,极有利于当年和次年落叶松毛虫灾情暴发.

(3) 长白山地区可利用气象条件作为预测松毛虫暴发的关键指标.2020年春季温度降低、降雨强度加大,根据气象条件预测虽对于今年松毛虫的上树、产卵不利,但承续了2019年的松毛虫事态,仍将大面积暴发松毛虫灾情.如未来的气象条件中温度持续降低、降水增加,可能抑制松毛虫灾情的暴发.值得注意的是,落叶松毛虫是周期性暴发的害虫,且危害程度与上一年遗留在土层的虫卵数量相关.随着全球气候的变化,虫害可能成为常态.

4 讨论

4.1 天气对落叶松毛虫暴发作用机制

4—9月作为落叶松毛虫越冬到变为成虫这一重要时期,温雨系数的变化有重要的预测和解释意义.已有的研究[14]表明,落叶松毛虫暴发的前2—3年,4—9月的温雨系数通常低于历史平均值.长白山地区近10年4—9月的平均温雨系数为6.7,2018年以前的3年平均温雨系数为6.5.前2—3年落叶松毛虫越冬后上树期间,累积的偏干燥的气象条件为其暴发提供了可能.

长白山地区落叶松毛虫生活史为一年一代[17],其暴发不仅与当时的气象条件有关,还会受到上一年越冬幼虫数量的影响,而上一年的幼虫越冬数取决于当年的产卵量和当年冬季的气象条件[18].由于暖秋会导致落叶松毛虫繁殖量和雌性产卵量增加[19],大量的虫卵蛰伏于土壤层中[20],一旦来年气象条件适宜就会迅速暴发[21].而2018年春季气温达到近10年里的最高值,同时降水日数减少,这为2019年的松毛虫大暴发奠定了基础.2018—2019年秋冬的高温,特别是平均最低温达到最高值,为幼虫越冬提供了热量条件;2019年春季气温达到次高值,同时降水最少、日照最多,极有利于上树的松毛虫数量增加.

2019年为近几年春夏季温雨系数次低的年份,比多年平均值低1.2,较高的气温和干燥的环境更有利于落叶松毛虫的生长发育.2019—2020年秋冬季平均气温比2018—2019年降低0.8 ℃,仍然比平均值偏高0.9 ℃;最低平均气温与平均值持平;2020年1月日照时数更是达到近十几年的最高231.6 h,比近年平均值高51 h.因此,2019—2020年冬季气象条件有利于幼虫越冬,可以预测2020年落叶松毛虫会有更大面积的暴发.然而2020年春季气象条件与前两年相比气温下降,降雨量有所增加,相对又不利于落叶松毛虫幼虫上树.由于2019年落叶松毛虫暴发积累了较多幼虫,2020年春季的气象条件可能会对灾情有所缓解,但严重度仍不容乐观.

4.2 气候与落叶松毛虫暴发

已有的研究[22]表明,落叶松毛虫多暴发在海拔700 m以下背风、向阳的低山丘陵和大面积的纯林之中.长白山自然保护区海拔基本在700 m以上,且海拔1 100 m以下为针阔混交林,红松虽为建群种,但比例不高,一般很少有红松纯林;过去松毛虫在保护区外也有暴发,但是不能侵入保护区内,原因是高海拔气候条件存在冬季严寒、夏季低温、暴雨的特点,不利于松毛虫入侵[23].

根据本次长白山地区落叶松毛虫调查结果,首次发现了在高海拔区出现松毛虫.从立地和林分来看,37个样地海拔均超过700 m,样地中轻度危害占11%、中度危害占11%、重度危害占50%,这可能与长白山地区气候变化密切相关,导致松毛虫可以从低海拔区向高海拔区迁移扩散.

4.3 植被变化与落叶松毛虫暴发

过去长白山保护区外低海拔地区由于人类活动,对针阔混交林中的红松进行了采伐,针叶树比例较小,不易发生虫害;近年来保护区内外实行了严格的保护政策,针叶树的比例越来越高.由于采伐较少,森林郁闭度较大,为松毛虫繁殖提供了湿润环境[24]和大量食料.如果森林密度高,林下有较多的枯枝落叶,则更能为落叶松毛虫安全越冬创造良好条件[25].本次样地调查发现,样地中大部分树木都是成熟林或过熟林,树龄较大、老叶较多.在针叶林中,老叶的10种必需氨基酸含量更高[26],同时老针叶水分少、酸的含量较低,纤维素和可溶性碳水化合物含量较高,营养物质较丰富[1],取食老叶的落叶松毛虫成活率更高.这些也可能是诱发松毛虫虫害的原因.

值得注意的是,本次落叶松毛虫灾情暴发位于长白山北坡,北坡植被演替可能与落叶松毛虫灾情暴发有一定关系.北坡植被演替基本已达到后期,演替程度越高、群落优势种越明显、物种多样性越低[27].海拔1 100 m以下以针阔混交林占主体,1 100 m以上云冷杉林占主体,针叶林比例大;其他坡向先锋的阔叶树种多,在林分结构上不利于落叶松毛虫暴发.