突出量感培养,融入数学文化

——《认识时间》教材解读及教学建议

○张玉琴 孙国元

量感是《义务教育数学课程标准(2022 年版)》的新增内容,是小学阶段核心素养的主要表现之一。量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。实际教学中,教师常常重视“数”而忽略“量”,导致学生量感的缺席,进而导致了数学素养的缺失。因此,教师在教学中应重视量感的培养。

数学承载着思想和文化,是人类文明的重要组成部分。在数学教学中渗透数学文化,有助于培育核心素养,让学生更好地体会数学的应用价值。

量感和数学文化对培育数学学科核心素养和实现情感态度价值观目标有着至关重要的作用。小学数学的教学设计,一定要基于量感和数学文化的价值需求,尤其要突出体现在“常见的量”的教学中。下面,我们就以《认识时间》的单元设计为例进行剖析。

一、教材分析

现行人教版小学数学二年级上册第7 单元《认识时间》属于“常见的量”,其主要内容是认识时间单位分、分和小时的关系,能在钟面上读取几时几分。这是在一年级认识钟表和整时的基础上学习的,也为三年级学习《时、分、秒》奠定基础。教材按照时、分、秒的顺序安排学习,从易到难、从直观到抽象,符合学生的认知特点和身心规律,也符合人们平时看表的习惯。

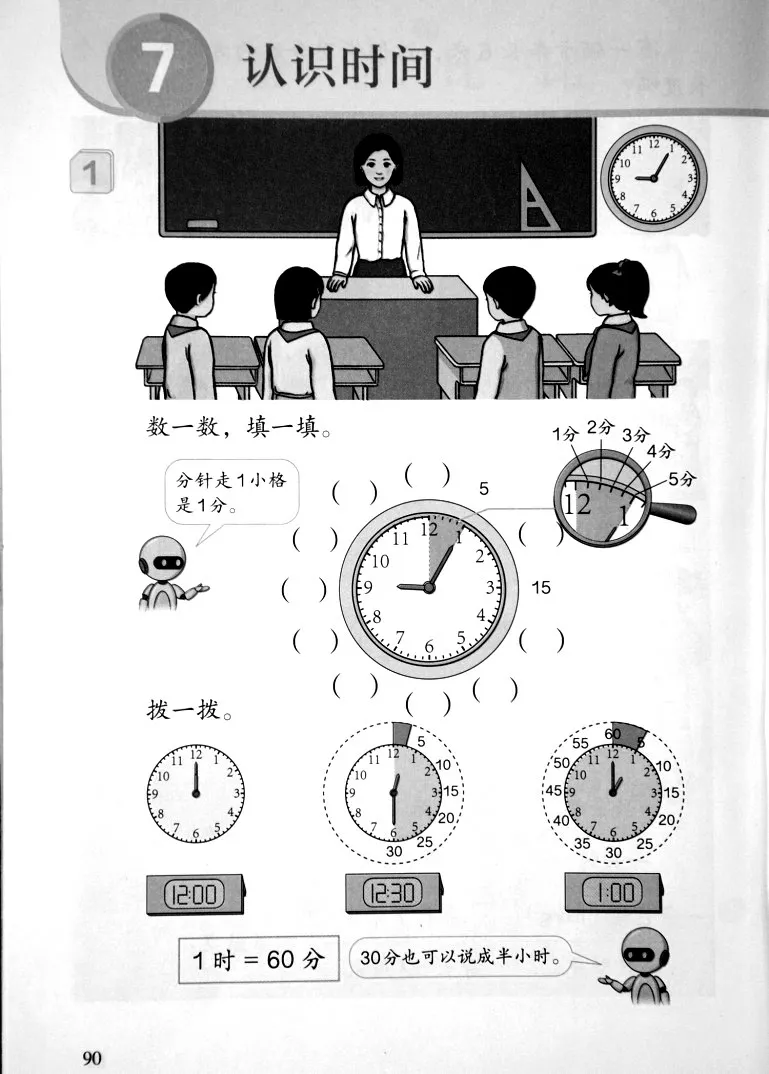

例1 是认识较小的时间单位“分”,教材从学生最熟悉的“第一节上课起立”的情境开始,用黑板旁挂钟上的时刻(8:05)导入课题,展现了数学源于生活,和生活密切联系的设计理念。教学时可分为四个环节:第一环节让分针从“12”开始转动,通过观察明确“分针走1 小格是1 分”;第二环节是1 分1 分地数,数到5 分时分针走过一大格,正好对准数字“1”,从而强调分针走1 大格是“5分”;第三环节是5 分5 分地数,在5 的倍数上标出相应的分钟数;第四环节是拨一拨,教材通过3幅连续的钟面图,从分针和时针都指向12 开始,动态呈现分针和时针的运动关系,引导学生通过操作、观察,直观地认识“1 时=60 分”“30 分也可以说成半小时”。

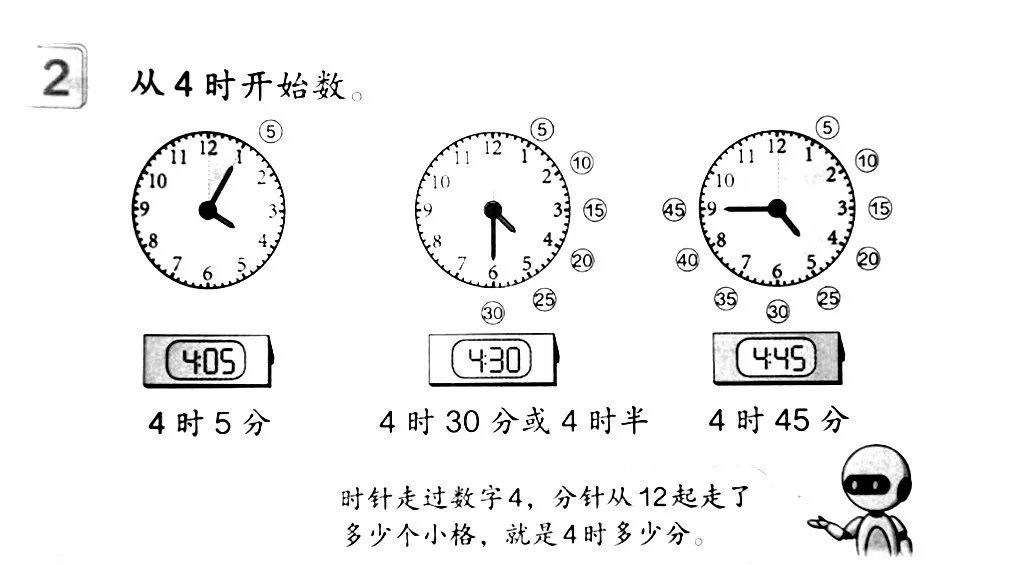

例2 是在例1“5 分5 分地数”的基础上,分针和时针从4 时开始转动,通过观察时针和分针的变化,从而认识、读取和学写几时几分。“生活中的数学”栏目,图文并茂地展示了天安门广场的升降旗时刻和一列火车的发车时刻,目的是让学生从实际生活中学习、巩固和应用时间,认识到时间和生活的密切联系。

例1、例2 在6 个钟面时刻图的下面,都对应呈现了电子表的时刻。这样设计的目的是让学生学会时刻的两种表示方法:一是“几时几分”,二是像电子表那样显示。其中的“4 时5 分”和对应的“4:05”告诉我们:如果分钟数不到10,要在分钟数的前面加0。这样就将读出时间与写出时间有机结合起来,从而起到很好的引导作用。

从呈现方式上讲,教材用阴影直观地表示出每个钟面上分针走过的区域,便于学生观察、思考,归纳出时间的读写方法。教材提示语“时针走过数字4,分针从12 起走过了多少个小格,就是4时多少分”,起到了帮助理解、总结和突破难点的作用。

例3 是例1、例2 的应用,是通过推理来解决实际问题,并在解决问题的过程中提升学生的思维能力和问题解决能力。情境图分为两部分:第一部分是以2 幅连续的情境图提供了小明踢球、看木偶剧的时间顺序和做完作业的时刻;第二部分以钟面时刻的形式呈现了3 个备选答案,供学生选择。

例3 呈现了问题解决的完整思考过程,其目的是引导学生学会思考和积累数学活动经验,感悟数学思想方法。第一步是“知道了什么”,重在引导学生先探寻已知信息,理解问题中“可能”的含义。第二步是“怎样解答”,通过已知信息和问题,让学生学会用排除法解决问题。第三步“解答正确吗”,是让学生养成检验和验证结论的好习惯。

需要说明的是,以上例题呈现和表达的都是时刻,不足以体现关于时间的量感,时间是常见的具有长短意义的量,具有过程性和流动性。

二、教学建议

(一)充分利用数学史,选择直逼概念本质的导入。

单元起始课一定要有一个有趣且有意义的导入。有趣是指要迅速调动和激发学生的学习兴趣和学习动机;有意义是指选用素材和学习内容高度相关,能暗示或呈现学习过程中的关键问题或本质要素。

时间是不依赖于人的意识而又能为意识所反映的客观存在,从这个角度说,时间具有物质性。但时间是人难以感受到的客观存在,看不见、摸不着、闻不到。《认识时间》对二年级学生来说是个教学难点,我们可以通过数学史激发学生的学习兴趣和动机,并让学生初步感受到时间的物质性。

例如,《认识时间》第一课时的导入,可以从提出三个问题开始:“同学们认识钟表吗?”“谁能说出钟面上有哪些信息?”“你们认识哪些时间?”这三个问题可以让学生回顾一年级学过的“认识钟表”,以此夯实学习基础,确定教学起点。随后跟进三个问题:“你能感受到时间的存在吗?”“古人是怎么计时的?”“‘分’这个时间单位是怎么来的?”第一个问题触及了时间的本质,让学生感觉到时间是一个量,为培养量感奠定基础;第二个问题是看学生是否有计时文化的积累;第三个问题则用于导入学习内容。

关于“古人如何计时”这一问题,根据学生回答,我们可以把一年级上册《认识钟表》中的“你知道吗?——我国古代计时工具”拿来用。教师可以图文并茂地讲述:在古代,原始人白天打猎,晚上休息,起初他们只知道用“日”和“夜”表示时间。后来,他们意识到有更短的时间,就用测太阳影子的方法来确定时间,发明了计时工具“日晷”。再后来又用滴水或滴沙的方法来计算时间,发明了“铜漏壶”,能测量出更短的时间。后来人们发明了钟表,把时间精确到秒,正因为有了更精确的工具,才产生了比时更小的时间单位——分和秒。如此一来,学生对时间的概念就有了本质的认识。

在介绍日晷、铜壶漏和现代钟表时,要让学生感受到时间的存在,感受到日影经过的区域大小、滴水多少和分针秒针走动多少,都能反映时间的长短。如此导入,不但能让学生从本质上认识时间,形成量感,还能让学生了解计时工具的发展历史,领略古人的智慧和伟大。

(二)精心设计体验活动,突出“量”和“量感”。

数学是研究数量关系和空间形式的科学。凡是涉及量的教学,均应让学生通过真实情境的实践活动充分感知体验,形成一定的表象。所以,本单元要设计各种体验活动,让学生用心体验时间的存在,感受时间的运行,形成良好的量感。

在教材认识时刻的基础上,教师可适当补充认识时间的内容,即从一个时刻到另一个时刻的部分,代表时间经历的过程和长短。只有精心设计,让学生经历这些活动,他们才能感受到时间是一个能测量的“量”。

例1、例2 中都有用阴影直观表示钟面上分针走过区域的情境图,这个区域的大小就代表量的大小。我们在用图形或钟表模型读分针所指的数字的时候,应该强调,分针从“12”开始走,走一个小格用时1 分,走1 个大格(5 个小格)用时5分,走半圈用时30 分(半小时),走一圈用时60 分(1 小时)。在这里一定要避免只对着指针数字读取时刻,要让学生在实际活动和生活中体验这些时间的长短,充分认识时间的真实性。比如让学生闭眼或数数,静心体验1 分钟的长短;让学生体验小课间是2 个5 分钟、大课间是20 分钟、一节课是40 分钟等。学生在进行某项活动时也可以让他们突然停下来,估计一下用了多长时间。这样,学生才能对真实的时间有所认知和感觉,才能对时间形成量感。

例3 是解决关于时间的实际问题,也要突出量感培养。首先要让学生读取题目中的5 个时刻,在尝试了教材中方法的基础上,可让学生综合考量:在3 个备选时间中,一看“7:45”就比“9:00”早,所以首先排除掉。剩下的2 个选项都在9 时以后,怎么再排除一个呢?因为10:30 去看木偶剧是必须的,如果10:50 去踢球,看木偶剧的时间只有20 分钟,这是不合理的。

另外,还可以增加一些如“分针从1 走到5,走了()分”“时针从1 走到5,走了()时”的习题,以巩固时间知识和培养量感。

(三)突出文化引领,凸显人文教育。

1.用好“生活中的数学”栏目,让数学走进生活。

数学和生活息息相关,我们不能仅凭教材和教具完成教学。教材中穿插的“生活中的数学”栏目,属于数学文化。其目的不仅仅是利用栏目去学习和巩固知识,去感受生活中的数学文化,更重要的是给我们提供了一个教学设计思路——去生活中找数学、学数学、用数学,让数学文化扎根生活、美化生活。所以,学生认识时间和量感的形成离不开生活实践,这本身就是一种文化的引领。

例2“做一做”是“生活中的数学”栏目,图文并茂地呈现了天安门广场的升降旗时刻。这是学生熟悉的生活情境,我们要选择适当时机让学生找到并读取升降旗时刻。这只是把数学引入生活的一个突破口,我们应该让学生自主找到更多生活中的时间来读写和感悟,比如上第一节课的时间、作息表中的时间等。这样更有利于学生认识时间,形成量感。

在处理上述内容时,我们还可以让学生根据栏目情境图发现和提出问题,比如“为什么升降旗的时间注明了上午和下午”等。当然,这样的问题也可以作为课后拓展留给学生。

2.注重人文教育,让学生树立正确的时间观念。

让学生懂得珍惜时间,学会正确利用时间是本课的人文性教学目标。在教学例1、例2 时,要让学生体会到时间是单向流逝的。教师还可以安排1 分钟数数、跳绳、打字等活动,也可以安排半小时能做多少事的课外调查。让学生感受1分钟和半小时能做多少事,体会到时间是宝贵的。此外,我们还可以让学生课外收集珍惜时间的古诗词、小故事和名人名言等,逐渐建立正确的时间观念。

教学例3 时,还要让学生通过观察情境和解决问题,发现图中的小明很会安排时间,从7:15开始晨练、写作业、踢球、看木偶剧,半天的生活丰富而有意义。从而让学生懂得不要浪费时间,并学会合理安排时间。在此基础上,教师可以让学生自行设计本周末时间安排,充分交流时间安排的想法和意义,并监督落实。这样既能强化学生对时间的认识,又能让学生做好时间管理,树立起科学利用时间的观念。

资料存盘

1.《认识时间》课标要求。

学段目标要求:在主题活动中认识时间单位,尝试用数学方法解决问题,积累数学活动经验,形成初步的量感和应用意识。

内容要求:在生活情境中认识时、分、秒,结合生活经验体会并述说时间的长短,了解时间的意义,懂得遵守时间。

学业要求:认识时、分、秒,能说出钟表上的时间;了解时、分、秒之间的关系,能结合生活经验体会时间的长短;能将生活中的事件与时间建立联系,感悟时间与过程之间的关系;形成对时间长短的量感,懂得遵守时间的重要性。2.量感的内涵。

量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。知道度量的意义,能够理解统一度量单位的必要性;会针对真实情境选择合适的度量单位进行度量,会在同一度量方法下进行不同单位的换算;初步感知度量工具和方法引起的误差,能合理得到或估计度量的结果。建立量感有助于养成用定量的方法认识和解决问题的习惯,是形成抽象能力和应用意识的经验基础。