聚焦新课标 应对新变化

○吕秀红

课程标准是我国教育推进课程改革行动的指导性文件。2022 年4 月21 日,《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《课标(2022 年版)》)发布,成为未来教材编写、教学活动开展和考试评价的依据。

为此,深度学习新课标,准确把握改革方向,使学生核心素养真正落地,成为我们当前最为重要的一项任务。各地纷纷组织针对新课程标准的系列培训与学习,这无疑是给即将进入新学期的教师奉上的及时雨。

专家们的培训与讲座归纳起来主要围绕三个方面展开,一是新课标新在哪里;二是新课标会给教学带来哪些新的变化;三是我们应该如何应对这种变化。新在哪?有哪些变化?这两方面我区的小学语文教师从4月21日开始就从各种平台和各种专家讲座中看到、听到了不少,但仍然在某些方面有疑问。比如,如何应对新课标的变化?怎样在教、学、评中落地?这些都是大家最为关注的。

一、关注核心素养

课程目标,是课程内容选择、教学活动设计、学业质量确立的方向和依据。

此次新课标修订,体现了课程目标的素养化,这是在1992年的双基目标、2001年和2011年的三维目标的基础之上提出的更加宏观更加融合性的目标——核心素养。它包括四个方面:文化自信、语言运用、思维能力、审美创造。这四个方面与高中语文课程标准核心素养的四个方面——语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解总体意思是一致的。

最重要的变化是义务教育阶段把文化自信放在了首位,这是因为义务教育阶段是价值观形成的重要阶段,与学生的生活环境、学习内容有着直接的关系。核心素养的四个方面是一个整体,在教学过程中可以有侧重,但是不能割裂开来。

关于文化自信,结合统编教材一年级的第一篇识字课文《天地人》和其他年级的古文学习、汉字书法来谈优秀的传统文化。

这就给教师提出了要求,每位教师都应该有丰富的文化积淀,了解天人合一的中国人的世界观,读一读《论语》《孟子》,了解中国传统文化的精髓,这样我们在教学的时候,才能够有底气。

小学语文教科书,绝不是那种读完了就可以扔掉的普通读物,幼年时代埋下的种子、打下的根基,终有一天会生根发芽长成参天大树。今年刚结束的全国的新高考Ⅰ卷,150 分的考题,有130 分的内容和中华传统文化相关,这就是导向。

这促使我们思考,下一次我区的调研考试命题工作在方向引导和内容的选择上,也应该尽可能地向这方面倾斜。

语言运用是语文学科的基础。统编教材双线组元所提炼出来的语文要素,其达成的过程即是学生语言运用的过程。

学生学词学句、阅读鉴赏、表达和交流的过程都是语言的建构和运用的过程。需要注意的是语言的建构需要把零散的知识系统化,要融会贯通。

比如五上第五单元的场面描写和细节描写、六上第二单元的点面结合写场面、六下第一单元的详写和略写,它们之间是有一定的联系的,在语文学习过程中需要综合运用这种知识和技能,进而提升语文素养。

思维能力,在语文学科的课程标准中是第一次提到。我们的教材中有很多的单元是培养学生的这种能力——联想想象、分析比较、归纳判断等。如教材中对人物形象的评价;对文中事物的描写产生的联想;由一种事物创造出另一种事物的思维;教材中的发现问题、分析问题、解决问题的思维单元……

审美创造,新教材从三年级开始,“关注有新鲜感的词语和句子”“体会优美生动的语句”“体会文章准确生动的表达”“感受作品风趣的语言”等语文要素指向的都是审美。

二、增加学习任务群

学习任务群是义务教育课程标准提出来的一个新概念,它是课程内容最重要的组织与呈现方式。这是指在真实的情境下,确定学习主题,设计系列相关的学习任务。

学习任务群分为三个层面,第一层设“语言文字积累与梳理”一个基础型学习任务群,第二层设“实用性阅读与交流”“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”三个发展型学习任务群,第三层设“整本书阅读”“跨学科学习”两个拓展型学习任务群。根据学段特点,学习任务群安排可有所侧重。

可以说,学习任务群是今后教师进行教学设计的方向,具有情境性、实践性、综合性的特点。怎样设计教学呢?在这里,我们看以五年级上册民间故事单元的教学为例进行的如下任务群式的设计:

任务情境:民间故事传承人。

学习任务:给低年级同学宣传、推广优秀民间故事。

典型的实践活动:

1.阅读课内外民间故事;

2.借助课文和词句段运用学习创造性复述的方法;

3.借助课文和课外阅读学习缩写;

4.推介活动:讲故事、画海报、画连环画、排演剧本……

5.集中识字、写字。

以上在宣传、推广民间故事的任务驱动下设计了五个学习任务。其中,第一条,要阅读课文和“快乐读书吧”中的中外民间故事;第二条,要借助课文《猎人海力布》学习怎样变换人称讲故事,借助《牛郎织女》的学习,把简略的情节说具体生动(语文要素、课后题);第三条,借助《牛郎织女》学习缩写(语文要素、习作);第四条,在进行推介活动的时候,要进行讲故事、画海报、画连环画、排演剧本等活动。过程中的策划、分组、阅读、排演、合作,是学生综合能力的体现。这就是任务群式的学习,要把握以下要素:大概念、大主题、大活动、显性成果。

对教师和学生的要求也要明确。教师是学习活动的组织者和推进者,负责学习方法的点拨和归纳、学习问题的澄清和解答、学习资源的选择和使用、学习思维的疏导和融通。学生是深度学习的主体,围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展。

这是单元整体任务群式的教学设计。单篇的课文同样可以进行这样的设计,把握好“用语文来做事”的理念。如诗歌的教学,我们可以设计参加诗歌朗诵会的情境,循序渐进地进行诗歌的朗读、理解、拓展、创写等任务。

总之在语文要素的统领之下,任务群式的教学更能激发学生主动探究的兴趣、体验成功、发展思维能力,但在落实某个任务群中的某一个方面的时候,不必推倒重来,实实在在地利用好教材是最基本的。

三、教、学、评渐趋一体化

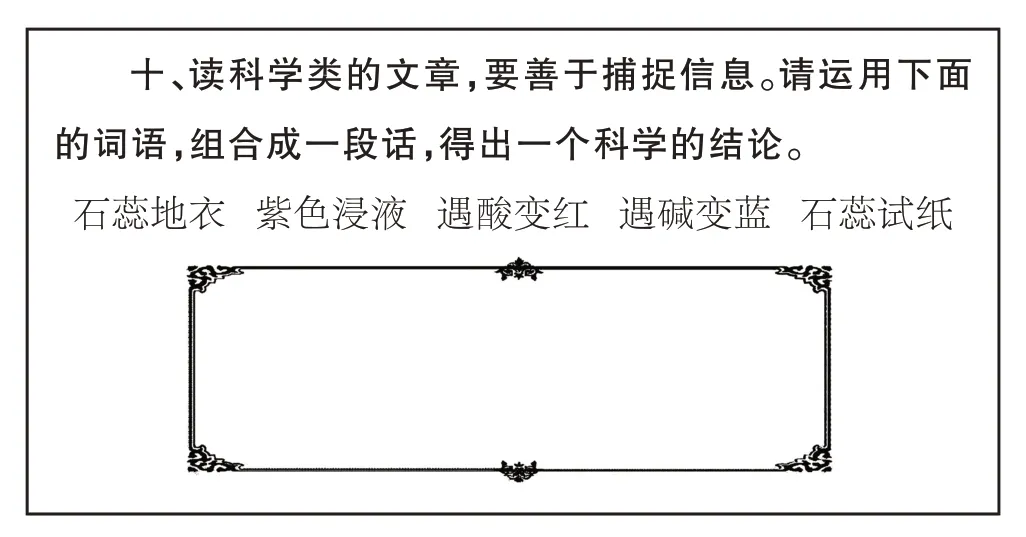

任务群式的教学方式让我们感受到教、学、评都以问题解决为出发点。《课标(2022 年版)》明确命题要求“考试命题应以情境为载体,依据学生在真实情境下解决问题的过程和结果评定其素养水平。”“问题或任务是题目的主体部分。”这就对命题者提出了较高的要求。比如今年清苑区小学毕业班综合素质评价试卷中有一道这样的试题:

这道试题来源于六年级下册课文《真理诞生于一百个问号之后》。学习此文,需要引导学生体会课文用具体事例证明观点的写法(语文要素),试题中反映了波义耳发现植物酸碱反应并发明石蕊试纸的过程,并且反映了事例本身在写法上的逻辑顺序(课后题)——观察现象、提出问题、发明或发现。学生在完成写一段话的任务驱动之下,合理地运用语言文字,获取有价值的信息,清楚有条理地表达,同时体现了在语文活动中的跨学科学习。

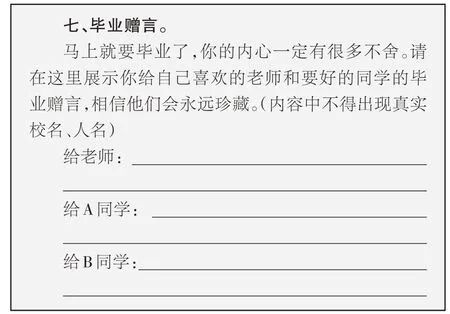

再如一道六年级试题:

这样,从学生的生活出发,在真实的情境下解决问题、完成任务,开放性地发展语言、运用语言,提升学生的综合素养,起到一定的导向作用。

《课标(2022 年版)》颁布之后,很多教师仍然有许多理解不到位、运用有困难的地方,相信每一位小学语文教师都会有这样的感受。所以,我们可以给自己提出这样的任务:第一,是学习;第二,是学习;第三,还是学习。

——依托《课程标准》的二轮复习策略