生姜在《伤寒论》中的应用规律探析

袁颢宸,朱浩楠,刁娟娟

1山东中医药大学,济南 山东,250355,中国;2山东中医药大学附属医院,济南 山东 ,250014,中国。

生姜在中医药发展史中应用较早,《吕氏春秋·本味篇》云“和之美者,杨朴之姜”,为最早文献记载,说明战国时期姜已作为药食两用。《神农本草经》中将干姜列为中品言“干姜,味辛温……生者尤良,久服去臭气,通神明”,但没有提及生姜,仅附文字“生者尤良”[1]。汉末《名医别录》中首次将生姜与干姜分别记载,云生姜“味辛,微温。主治伤寒头痛、鼻塞、咳逆上气,止呕吐,又,生姜,微温,辛,归五藏。去痰,下气,止呕吐,除风邪寒热。久服小志少智,伤心气”[2]。《伤寒论》已区分生姜、干姜、炮姜的应用,说明当时对姜的了解和运用已经颇为成熟[3]。2020年版《中华人民共和国药典》载生姜为姜科植物姜(Zingiber officinale Rosc.)的新鲜根茎。生姜呈不规则块状,略扁,具指状分枝,气香特异,味辛辣,用量一般在3~9g间,以质嫩者为佳。切厚片,生用。味辛,性温,归肺、胃、脾经,有解表散寒,温中止呕,化痰止咳,解半夏、天南星及鱼蟹、鸟兽肉毒[4]之功效。生姜外用亦佳,如顾世澄在《疡医大全》中创制救苦膏以生姜500克入药组方,用以消肿定痛,治疗痈疽初起[5]。现代王华总结了生姜外用治疗斑秃、冻疮、皮肤瘙痒症等多种皮肤病的经验[6]。《伤寒论》113方中,共有36首方剂使用生姜,生姜在《伤寒杂病论》中是最常用的药物之一[7],随配伍不同可君可臣可佐可使,不可或缺。现根据生姜在不同方剂中的使用规律进行如下归纳分析。

1 功效配伍

在《伤寒论》含生姜的36首方剂中,太阳病有16方用生姜,以桂枝汤类方为代表;太阳阳明合病有3方用生姜,以大青龙汤、葛根加半夏汤、麻黄连翘赤小豆汤为代表;太阳少阳合病有2方用生姜,以柴胡桂枝汤和黄芩加半夏生姜汤为代表;少阳病有4方用生姜,以大柴胡汤、小柴胡汤、柴胡加芒硝汤、柴胡加龙骨牡蛎汤为代表;少阳阳明合病有1方用生姜,以大柴胡汤为代表;太阴病有1方用生姜,以小建中汤为代表;少阴

病有1方用生姜,以真武汤为代表;厥阴病有1方用生姜,以吴茱萸汤为代表。六经病均可配伍使用生姜。尚有栀子生姜豉汤、生姜泻心汤、旋覆代赭汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤、茯苓甘草汤、厚朴生姜半夏甘草人参汤、炙甘草汤7方不能明确归属六经,多为治疗脾胃症候为主的方剂。

1.1 功效

生姜辛则能散,温则散寒祛湿,归肺、胃、脾经,故主要功效可归纳为疏风散寒祛湿、疏风宣肺止咳、疏风宣肺发汗、温胃散寒止呕四种。生姜因其为辛香气薄之品,气味俱佳,配伍得宜,外可宣散,内可温行,促进气机流转,具有动药之能,正如《景岳全书》云:“用纯气者,用其动而能行;用纯味者,用其静而能守;有气味兼用者,合和之妙,贵乎相成。”王琦教授指出,动静相伍,重在静中有动,动中有静[8]。故方剂配伍中做到动静相合,方能发挥生姜辛温之功效。

三阳经为病,太阳主表,少阳为小阳主半表半里,在太阳和少阳经应用生姜,其主要作用是疏风散寒祛湿,驱除侵袭肺卫和半表半里的风寒湿邪气。因生姜归属肺经同时具有宣肺疏风止咳之功效,所以在风寒感冒、咳嗽和表寒里热感冒、咳嗽出现咽痒咳嗽时应用可发挥使药的重要作用,蒲辅周老先生治疗外感病常使用生姜、葱白做药引。

借助生姜疏风散寒宣肺的辛温之性,尚可有发汗消肿作用的拓展,兼具散水气之功效,三阳经病证中,在太阳经、少阳经、太阳经合病和少阳经合病常因此功效应用生姜。盖因肺为水之上源,主宣发肃降、通调水道,津液通过肺的宣发外达皮毛为汗,下输膀胱经肾气化为尿液排出,所以生姜在治疗风水相搏证的麻黄连翘赤小豆汤、越婢汤和越婢加术汤中非常重要,在三阴病中虚、阳虚、寒湿证的真武汤亦有应用,《伤寒论》82条:“太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之”。利用生姜疏风散寒的作用,同时宣散上犯清阳之水气,可祛湿消肿。《本草备要》云生姜“消水气,行血痹,通神明,去秽恶”。故生姜疏风散寒有助于通调水道,消除水肿,治疗肾病综合征之风水相搏证或者阳虚水泛证时是重要的佐使药,提壶揭盖,可明显增强祛水消肿功效。

?

生姜有良好的温胃止呕功效,孙思邈称生姜为“呕家圣药”。现代研究表明,生姜单用或应用于方剂中均能发挥止呕作用,其作用机制可能涉及5-羟色胺(5-HT)、P物质、多巴胺(DA)等与呕吐相关的介质系统[9]。在大柴胡汤、栀子生姜豉汤、旋覆代赭汤、生姜泻心汤、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤中,生姜均发挥了温胃散寒止呕功效[10],故伤寒论中常有呕者加生姜的表述。

1.2 配伍

生姜在《伤寒论》中配伍较多,在不同方剂中配伍不同、作用亦不同:与桂麻制剂发散风寒有相须之功;与麻杏苏陈制剂合用宣肺止咳有相须之效;与少阳经方柴胡制剂合用有温胃散寒止呕和胃之功;与太阴制剂合用有温阳助运脾胃之能;与少阴厥阴制剂合用则可因生姜主走主表,主升发,引阳生火助于表,表里同治,阳气蒸腾而湿邪可分消走泄得去,消除水肿病之一派阴霾之象。

医圣张仲景善用生姜,《伤寒论》中大柴胡汤附言“倍生姜者,因呕不止也。”说明生姜有良好的温中降逆止呕作用,孙思邈在《备急千金要方·呕吐哕逆》中云:“凡呕者,多食生姜。”所以在六经病证出现胃气上逆之呕吐、呃逆均可配伍应用,寒证呕吐可以配伍参类、吴茱萸、半夏、丁香等药温胃降逆,在热证呕吐或者寒热错杂证之呕吐亦可去性取用配伍黄芩、黄连等清热药物应用。

?

《伤寒论》第12条云:“鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。”太阳中风证,肺气不利导致里气失和的胃气上逆干呕可以应用桂枝汤,其中生姜既疏风散寒解表又能发挥温中止呕的作用,用以治疗表气犯里脾胃失和的呕吐。生姜与人参配伍用于虚寒证以温中止呕。人参为《神农本草经》中之上品,具有温补作用,与生姜配伍,补中降逆开结,治疗痞满、呕吐常用[11]。此外炙甘草汤、厚朴生姜半夏甘草人参汤、旋覆代赭汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡桂枝汤、柴胡加芒硝汤、小柴胡汤及桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤中均有生姜与人参配伍,使用频率颇高,在《伤寒论》中极为常见。生姜与栀子的配伍,可见于栀子生姜豉汤。栀子生姜豉汤为栀子豉汤的加减方,在栀子豉汤的基础上加入生姜五两,有清热除烦,逐饮止呕之功效,可用于治疗郁热呕逆[12]。《伤寒论》云:“若呕者,栀子生姜豉汤主之”。此处栀子与生姜的配伍,中和了清热与温降作用,并可通过调配用量以调整作用强弱,适应不同病症。《伤寒论》中,黄芩汤的加减方黄芩加半夏生姜汤、生姜泻心汤、旋覆代赭汤、厚朴生姜半夏甘草人参汤与柴胡加龙骨牡蛎汤均有生姜与半夏的配伍,区别在于君药不同,治疗病证的侧重点亦不同。黄芩加半夏生姜汤以黄芩为君药,半夏、生姜均为佐药,治疗太阳与少阳合病之伤寒,自下利兼呕者。生姜泻心汤则以生姜为君药,能够和胃消痞,散结除水。生姜与半夏性味相同,且生姜可制半夏之毒,二者配伍合用在经方中频率颇高[13]。

2 剂量用法

生姜在《伤寒论》六经病均有运用,应用范围之广居伤寒论诸药前列,尤以太阳病应用频率最高。《伤寒论》中,生姜用量在三两及以下者多用在表证,符合“治上焦如羽,非轻不举”,用药宜轻灵的原则,主要集中在桂枝汤的加减,借助其辛散之性引动肺胃之气升清向外传输,与辛散发表之药协同,使胃中阳气、药力外达腠理皮毛,从而引邪外出[14],发挥疏风散寒、发汗祛湿的特性。生姜用量在三两及以上多偏里证,如大柴胡汤、栀子生姜豉汤、旋覆代赭汤、生姜泻心汤、新加汤中,生姜均有作用于胃中部分,可发挥温胃散寒降逆止呕之功效。

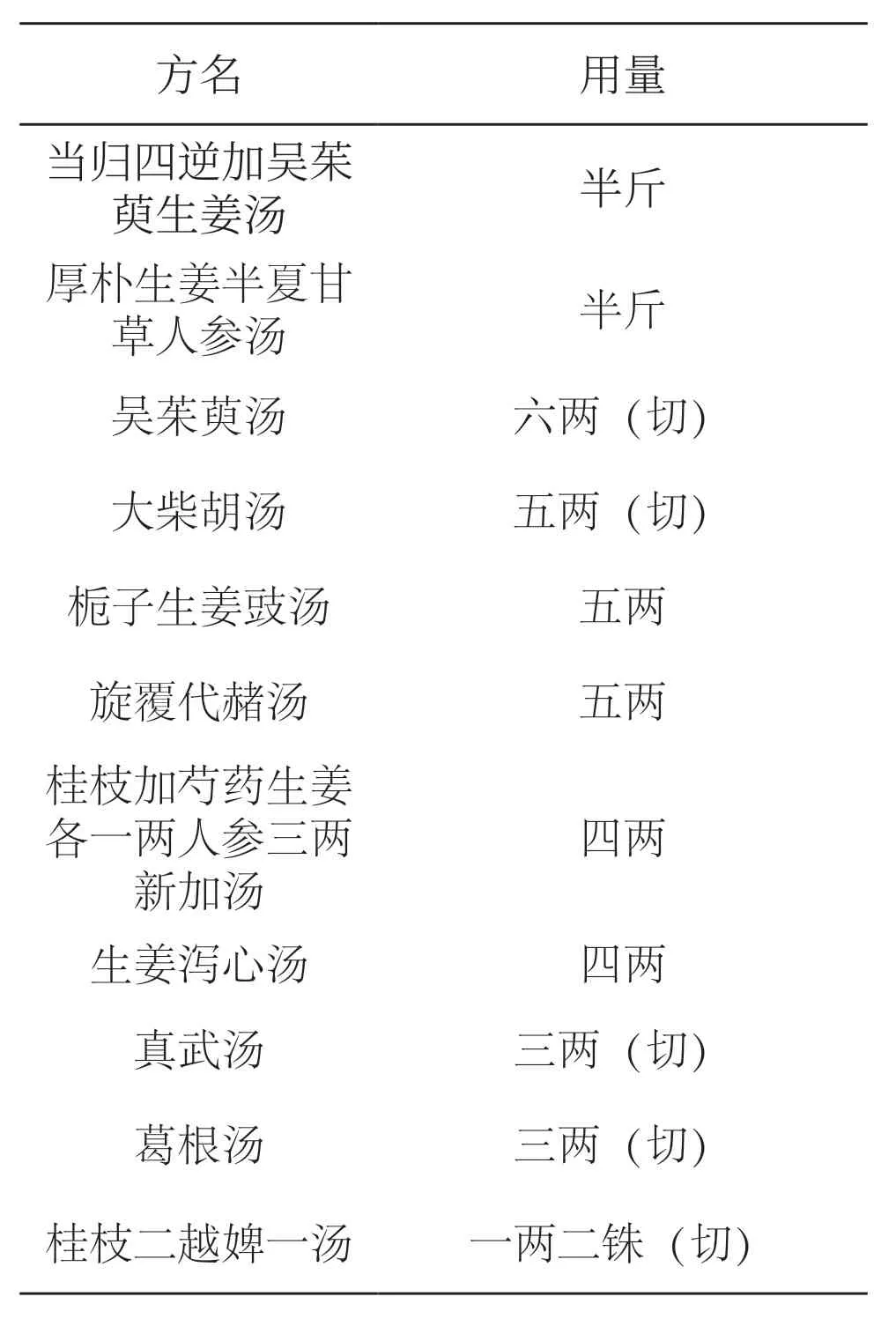

生姜在伤寒论中的使用剂量,最大量为当归四逆加吴茱萸生姜汤和厚朴生姜半夏甘草人参汤,均用生姜半斤,伤寒论一斤为十六两,其次为吴茱萸汤用生姜六两,再次为大柴胡汤、旋覆代赭汤和栀子生姜豉汤中用生姜五两,桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤和生姜泻心汤用生姜四两,其余桂枝汤类方多为三两,最小量为桂枝二越婢一汤中用生姜一两二铢。按照目前公认的剂量考证,汉代一两约等于15.625g,一两为24铢,一铢为0.65克,所以伤寒论中用生姜最大量为125g,最小量为16g。

2020年版《中华人民共和国药典》所载生姜用量为3~10g。如遵循《伤寒论》原方剂量的换算结果,则远大于《药典》的建议剂量范围。如此大剂量的生姜在现今中医药处方中甚少应用,古今生姜用量的变化正如郝万山先生在《汉代度量衡的转化》中分析指出,与古今度量衡换算和煎煮、服用方法不同有关。《伤寒论》中的方药一般煮取一煎,现代中药煎熬方式为煎熬前将药物浸泡30~60分钟,一副药煎熬两次,将两煎的煎出率进行换算,才更加符合方剂中生姜的实际用量。杨蓉[15]等提出第一煎有效成份煎出率大约为30%,第二煎约为40%~50%。鲍建军[16]等认为第1次提取有效成分的45%~50%,第2次还可以将另30%~45%的有效成分溶解出来,总共约75%的药量[17]。故而一煎实际煎出率约为原药量的1/3。

其次,《伤寒论》中煎服方法一般为煎10合,服用2~3合,所以方中实际剂量约为真实服用剂量的1/3-1/4。以使用三两生姜的方剂为例,一次用药约使用生姜45克,第一煎仅出三成的药效,约15克,又只服用煎出药量的1/3~1/4,故5克即为《伤寒论》中生姜三两的现代换算用量,其余上下浮动。以此为据,《伤寒论》中方剂,生姜的用量在3~9g之间。

煎药时,生姜用来疏风散寒除湿、宣肺止咳和发散水气宜后下,用来温中降逆止呕为主可同煎,煎煮时间长短其有效成分的释出有很大差别,相应影响临床疗效,加水量多少对生姜功效亦有较大影响。加水量少、轻煮可提高生姜发散之功效,适合三阳经病证选方,如栀子生姜豉汤、桂枝汤等;加水量多、久煮则生姜散性稍减,而偏重其温补功效,适合三阴经病证选方,如小建中汤、真武汤等。

3 成分

生姜含有上百种化学成分,主要药理成分是挥发性姜精油和非挥发性的姜辣素、多糖、二苯基庚烷类、糖蛋白,有止呕、抗炎、抗菌、抗氧化、抗癌、提高免疫力、抗凝、镇痛、降血脂、降血糖等多种药理活性。挥发性的姜精油有良好的抗菌抗炎作用,适合感染时佐用;姜酚是生姜姜辣素的主要成分,姜酚类及姜酚类化合物通过减少刺激呕吐中枢相关神经递质的释放起到止呕作用;姜辣素中姜黄酮成分有抗炎镇痛功效;姜酚等活性成分对体液免疫、细胞免疫、肠道免疫等也具有调控作用,可提高机体免疫力[18]。2020 年版《中华人民共和国药典》规定,生姜中挥发油需≥0.120%(ml/g),6-姜辣素≥0.050%,8-与10-姜酚总量≥0.040%。而干姜含挥发油需≥0.8%(ml/g),6-姜辣素≥0.60%,无姜酚含量测定值,故姜酚的有无可作为生姜与干姜的主要区分标准。不同的提取液和煎煮时间长短差异对不同有效成分的释出有重要作用[19],所以止呕时生姜一般同煎,疏风解表、散寒祛湿时生姜可后入,根据治疗需要选择生姜同煎或后入可显著提高疗效。

4 小结

综上,生姜气味辛香之品,药性善走动,药性较雄烈,服用后可促进诸药药效快速发挥,具有阳药、动药之能势。生姜作为动药在人体内的作用范围甚广,能通达上下,沟通内外。临床应用范围广,适应病症多,在六经病及内伤杂病中均有大量应用。但是有些生姜在组方条文之下出现,复因生姜是鲜品不易储存,容易变质,所以医院草药房和药店都没有生姜售卖,故而临床医生因药房无生姜常在组方遣药时自动屏蔽,查阅中医经典医案发现,很多中医名家擅长使用生姜组方,既可以为君药主方,也可以作为重要的臣药或佐使药增效,大量医案和组方足以说明生姜作为一种价廉易得的药食同源之品,不可忽略在遣方用药时的应用。同时,生姜的品种、炮制、煎煮对有效成分的析出和疗效的提高有一定意义,临床运用应加以考量。

Classical Chinese Medicine Research2022年1期

Classical Chinese Medicine Research2022年1期

- Classical Chinese Medicine Research的其它文章

- 李新成治疗肿瘤化疗相关血小板减少症经验

- 犬螨虫性皮肤病组方用药规律的古代文献研究

- 应用“扶阳”理论治疗甲状腺疾病验案3则