半导体冷阱模块内部除水方法研究

范小波

(江苏国技仪器有限公司,江苏 苏州 215332)

随着社会经济的发展,人们对环保问题越来越重视,环境问题事关人民群众的根本利益,对可持续发展有重要影响。目前,我国的大气污染问题依然很严峻,面临着新的问题和特征。在传统污染物监测技术的基础上,近年来,国家又加大了对挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)的监控,VOCs 是臭氧和有机气溶胶的重要前体物之一,我国VOCs 的排放量逐年增大,对环境的影响越来越突出。为了经济的可持续发展,也为了人民的身体健康。国家逐年加大了对VOCs 的监控力度,新的技术不断涌现,取得了很大的成绩。尤其是在线监测技术越来越受到重视,在线监测能实时监测空气中VOCs 的含量和变化,可以更加准确地反映空气质量。由于VOCs 在空气中含量极其微小,样品采集后必须经过前处理设备才能送入分析仪器测试,目前常用的方法就是低温预浓缩- 热解析法。此方法的核心设备是冷阱控温装置。在富集阶段对采样得到的VOCs 低温预浓缩,使待测物质富集在吸附管上,当富集到一定浓度时,通过热解析技术将VOCs 闪蒸到分析仪器中进行测试。目前常用的控温方式是利用半导体的帕尔贴效应制冷,再通过加热丝瞬间加热产生闪蒸效果,对设备管路中的VOCs 温度进行控制。由于冷阱结构内部是一个腔体,内部的空间会存在水汽,这些水汽在腔体内冷热交换过程中会凝结和蒸发并反复循环。这样不但会降低制冷效果,影响半导体使用寿命,产生的水汽还容易造成腔体内加热丝短路,影响使用安全,因此对于冷阱腔体的水汽要尽量去除干净,减少其对设备的影响。本实验通过在冷阱腔体内通入不同干燥气体对这一问题进行研究,观察通入气体后水汽含量的变化,并找到合适的解决方案。

1 冷阱工作原理及结构说明

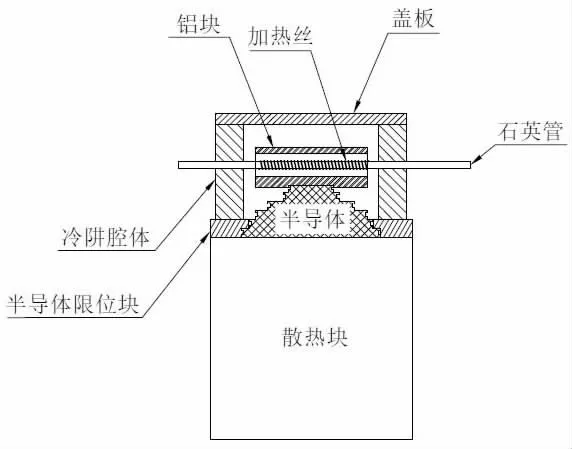

冷阱装置的制冷方式采用半导体电子制冷技术,通过半导体帕尔贴效应,产生制冷效果。帕尔贴效应是一种物理现象,当电流通过两种不同导体的界面时,将从外界吸收热量,或向外界放出热量。利用帕尔贴效应制冷时的结构如图1 所示,半导体结构部分类似一个金字塔形状,通电后,上部的小正方形区域产生制冷效果,同时产生的热量层层传递,直到最下侧的大正方形区域,这样的结构可以保证半导体顶端达到更低的温度用于工作,并且低温能够达到VOCs 的凝结温度,从而对VOCs 进行富集。在半导体底部涂抹一层导热硅脂,使传递到半导体底部的热量继续传递到散热块上,散热块为铝合金材质,内部为多片式结构,这样可以增加铝块的散热面积。散热块两端各安装一个风扇,右侧进气,左侧出气,把半导体产生的热量带走,从而使半导体能够持续工作,顶端始终保持在足够的低温环境用于工作。

图1

冷阱在工作中的安装及结构如图2 所示,半导体通电后产生的制冷效果,通过半导体上端与一小铝块接触,将制冷效果传递到铝块上,铝块中间的空腔部分可以插入石英管,石英管穿过冷阱腔体左右两侧的小孔进行定位,保证石英管位于铝块空腔的中间部分,石英管具有优良的耐高低温性能,并且耐腐蚀性较好,几乎不与其它物质发生化学反应,即使在高温下也具有很好的化学稳定性,此外石英管的热膨胀系数极小,能承受剧烈的温度变化而不会炸裂,同时石英管也是一种很好的电绝缘材料,电阻值是普通玻璃的一万倍,因此将石英管将作为VOCs 采样管路的一段,在冷阱工作时半导体产生的制冷效果通过铝块最终传递到石英管,使采样得到的VOCs 在石英管内壁吸附并富集。石英管外壁上均匀缠绕加热丝,当VOCs 富集一段时间达到所需浓度时,半导体断电停止制冷,此时需要高温解吸石英管内的VOCs,将加热丝通电,加热丝能在较短时间内产生高温,并把产生热量瞬间传递到石英管,从而使石英管内的VOCs 在很短的时间内解吸,并在管路中通入载气将石英管中的VOCs 吹入监测仪器进行分析。

图2

设备通过富集和解吸过程控制管路中VOCs 含量,从而使VOCs 浓度达到气相色谱仪的检出范围并进行分析。通过图2 可以看到,由于结构本身的原因,冷阱腔体内部会存在一定空间,腔体空间内不可避免地会存在水汽,这些水汽会随着降温凝结成小冰晶并附着在铝块表面,在解吸时,由于温度升高,这些小冰晶会蒸发并留在腔体内部,附着在电线和半导体上,从而对冷阱系统产生不利影响,因此对冷阱结构腔体内水汽含量的变化研究很有必要。如果能把腔体内水汽控制到很少的含量,对冷阱系统运行的稳定性和寿命都会产生积极作用。本实验通过在腔体壁上开一小孔,通过φ1/8英寸聚四氟管向腔体内通入不同种类干燥气体,使腔体内保持微正压,防止冷阱周围水汽进入腔体,并通过亚克力透明盖板观察制冷时铝块上小冰晶的大小来确定冷阱腔体内水汽的含量多少,从而找到一种更好的方法减少半导体工作时冷阱腔体内的水汽。

2 实验过程

2.1 主要原材料

结构部分:XH-X260 半导体制冷器套件(自带限位块,制冷功率150W,制冷温度:-50°C 以下), 高纯石英玻璃管(长130mm,内径ø1.4mm,外径ø3mm), 加热丝(材质:Cr20Ni80,丝径0.4mm,电阻:8.67Ω/m), 冷阱腔体(材质:黑色POM),铝块(材质:6061 铝合金),盖板(材质:透明亚克力板),热电阻PT100 温度传感器。

气源:干燥空气,来源: GAST 空气压缩机(苏州嘉仕特,87R642-443-T25)。

干燥零气,来源: 零气发生器(北京中惠普, ZA-5000)。

干燥氦气,来源: 气瓶(AIR LIQUID, 99.9999%高纯氦气)。

2.2 实验方案

本实验按照通入冷阱腔体内的气体种类将实验分为三组,每组再按气体通入时长继续分组,实验中透过透明亚克力盖板,观察冷阱在制冷状态下腔体内铝块上结冰量多少和腔体内放置的除水硅胶颜色变化情况,从而确定腔体内水汽的含量,因为VOCs 要求的吸附温度为-30℃,更低温度下测试已无意义,因此将制冷时所需要的温度统一设置为-30℃。

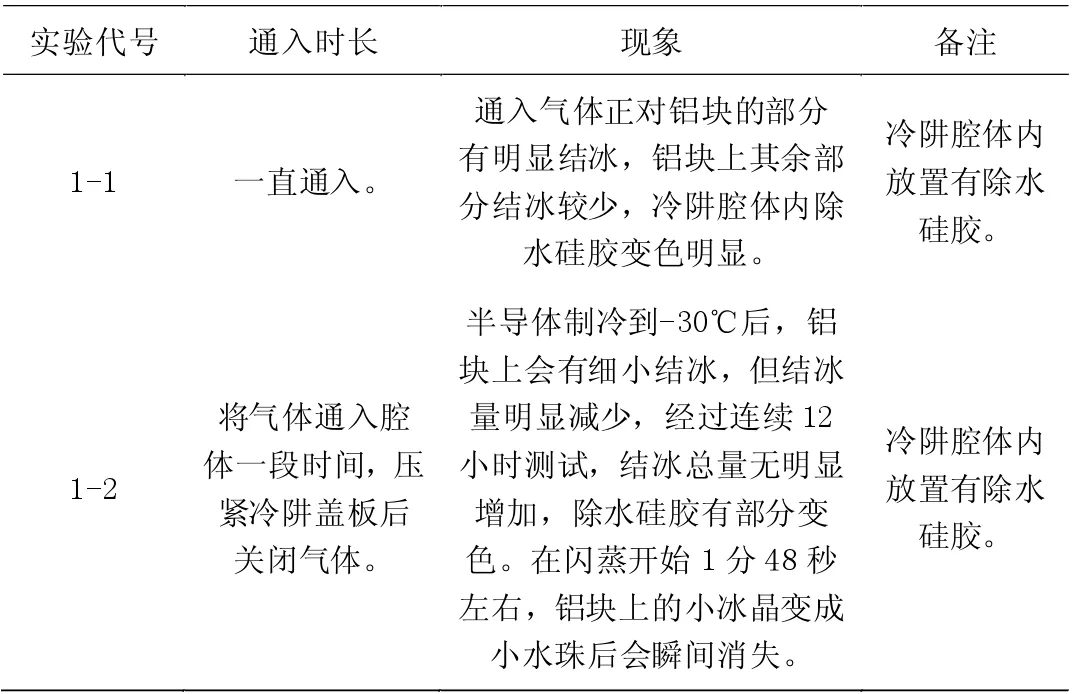

第1 组:

通入气体:干燥空气;气体来源:空压机

表1

第1 组现象分析:在1-1 方案中,空压机产生的空气在通入冷阱腔体前已经预先通过除水硅胶管进行两级除水,使进行实验时的空气尽量干燥,但实验现象发现干燥空气中的水分依然不能完全去除,持续通入反而会将未能除尽的水汽带入冷阱腔体,并在制冷环境下水汽凝结覆盖在铝块上。在1-2 方案中,虽然铝块上也有结冰现象出现,但通过观察铝块上结冰量和除水硅胶颜色变化对比,此方案比一直通入干燥空气效果有明显改善。在闪蒸开始1 分48 秒左右,铝块上因温度升高产生的小水珠会瞬间消失,PT100 温度传感器在测试前已经固定在铝块上,可随时监测铝块的温度。通过观察温度传感器,发现腔体内铝块上温度大约在0℃附近,由于铝块上的冰晶很细小,因此当温度一旦高于水的结冰温度时,就会产生铝块上小水珠瞬间消失的现象。由于冷阱腔体内放入除水硅胶与铝块上结冰现象指示效果一致,铝块上的结冰现象更加明显,更容易被观察到,因此在后续实验中冷阱腔体内就不再放入除水硅胶。

第2 组:

通入气体:干燥零气;气体来源:零气发生器

表2

第2 组现象分析:在2-1 方案中,通入干燥零气的现象与方案1-2 类似,在实验结束后取出冷阱腔体内预先放置的保温棉观察现象,发现保温棉并无明显潮湿,因此可以证明冷阱腔体内的水汽含量较少。通过对第一组和第二组所有实验方案对比发现,一直通入气体除水效果并不好,通过观察PT100 温度传感器降温速度,在实验中还发现,持续通入气体会造成冷阱腔体内气流扰动,这些扰动的气流会延长半导体降温到工作温度时所需要的时间,因此,为了减少气流对半导体降温的影响,应该在冷阱腔体内通入气体一段时间后就及时关闭气体,使腔体内的气流保持静止状态,这样更有利于冷阱的降温。

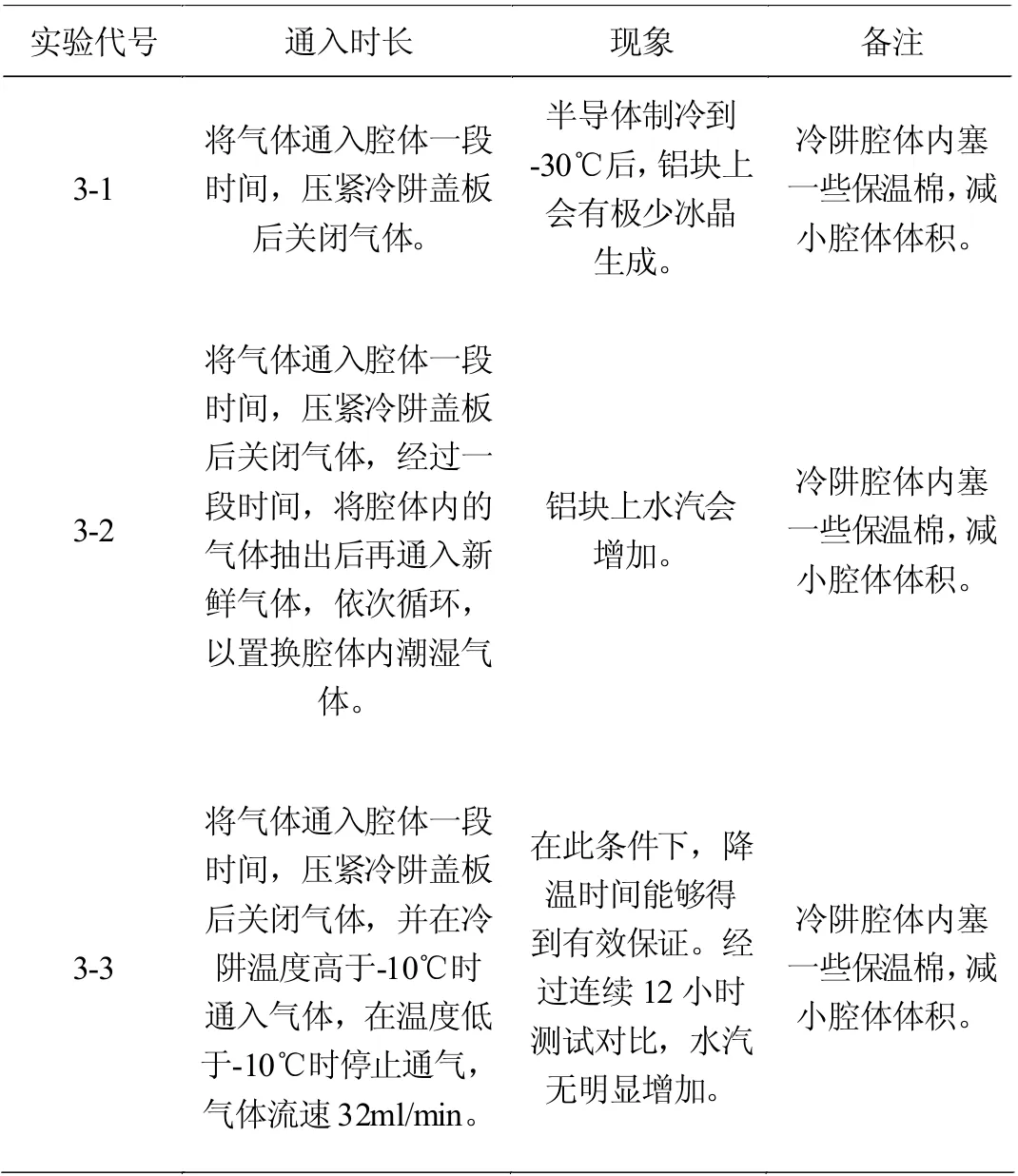

第3 组:

通入气体:干燥氦气;气体来源:气瓶

表3

第3 组现象分析:在3-1 方案中,通过观察现象,发现冷阱铝块上的冰晶含量极少,对比第一组和第二组实验现象,说明干燥氮气自身的水汽含量最少。在3-2 方案中,预想以置换腔体内潮湿气体的方法减少冷阱腔体内的水汽含量,但在实验过程中发现,冷阱腔体难以完全密封,腔体内的气体被抽气后,导致腔体内部气体压力降低,腔体外的气体压力高于腔体内的气体压力,空气由高压向低压流动,这样反而会有更多水汽进入腔体。通过观察对比,3-3 方案的冷阱除水效果最好,而且能保证在较短的时间内使冷阱降温并达到最佳的工作状态。

2.3 三组实验现象结果对比

通过对以上三组实验分析可以发现,通入气体本身的水汽含量对冷阱腔体内水汽含量有重要影响,如果不能将通入气体中的水汽完全除干净,对冷阱的降温效果将会产生不利影响。而气体本身的除水又需要增加除水设备,这样会增加仪器设备的复杂性和成本,而且设备难以达到把水汽完全除去的效果,还会增加一些不确定因素,因此除去通入气体自身的水汽含量并不是很好的解决办法。实验中发现,腔体内保持微正压可以防止外界水汽进入,但是保持微正压的流动气体会影响制冷效果,为了在更短的时间内使冷阱达到所需的制冷温度,应使腔体内的气流保持静止。在试验过程中还发现,密封性对腔体内水汽含量有重要影响,只有使冷阱腔体保持较好的密封性,减少腔体内外的气体交换,才能把腔体内的水汽含量降到最少。因此,需要进行进一步实验,通过提高腔体的密封性,观察冷阱制冷时的现象并进行分析。

2.4 提高密封性实验

由于腔体结构形状不规则,难以采用橡胶密封圈的方式进行密封,因此选用密封胶对冷阱腔体结构做密封处理。实验中采用卡夫特K-706 有机硅密封胶。此种密封胶是一种中性单组分室温固化硅橡胶,当暴露于空气中室温固化,形成柔韧的弹性体,耐冷耐水性能稳定,使用温度为-60℃~200℃,固化后能保证较好的密封性,完全满足实验要求。

实验过程:将冷阱各部分组装后,在冷阱腔体内侧结构连接处均匀涂抹密封胶,将连接处可能存在的缝隙填充密封,在实验过程中,为了防止冷阱腔体内水汽覆盖在半导体上,影响制冷效果和使用寿命,将半导体下侧外露部分也均匀涂密封胶,只有最上端半导体制冷部分不涂抹密封胶,冷阱涂抹密封胶后,将其放置到通风干燥处,密封胶经过24 小时晾干后,冷阱盖上透明亚克力盖板,重复上述三组实验并观察现象。

实验结果发现,经过密封胶涂抹后的冷阱腔体,能保证较好的密封性,有效阻断了冷阱腔体内外侧的气体交换,腔体外水汽难以进入冷阱,此时实验中半导体制冷效果较好,通过观察PT100 传感器温度变化,在12 分钟内冷阱工作部分就可以从室温降低到-30℃,达到冷阱富集所需要的温度,冷阱腔体良好的密封性可以加快实验中的降温过程,产生更好的富集效果,此时冷阱已不存在腔体内部与外界气体交换,因此保持腔体内微正压已无太大实际作用。冷阱腔体内的体积本身并不是很大,所含水汽量有限,其自身所含水汽对冷阱半导体工作影响不大,水汽含量的增加主要是由于冷阱腔体未能得到较好密封,导致外部气体进入腔体导致,另外实验中所选用的气体除了氦气较为干燥外,其余气体即使做了除水处理,仍难以完全除尽气体中所含有的水汽,这些气体在通入冷阱腔体时,其中所含有的水汽会在冷阱制冷过程中会产生凝结并覆盖在铝块上,影响制冷速度和实验效果。

3 结论

3.1 保持冷阱腔体内微正压有利于减少外界水汽进入冷阱腔体,而置换潮湿气体的方案反而会导致腔体内水汽增加。

3.2 通入气体自身的水汽含量对腔体内水汽有重要影响,即使在进入冷阱腔体前经过除水装置也难以将水汽完全去除。实验现象发现,干燥氦气的水汽含量最少,干燥零气次之,干燥空气的水汽含量最大。

3.3 保持冷阱腔体气流静止有利于冷阱降温,减少半导体制冷到工作温度所需时间。

3.4 冷阱腔体结构密封性对腔体内水汽的含量有重要影响,在冷阱结构不能用密封圈的情况下,用密封硅胶对腔体进行密封后可以有效阻止外界水汽进入腔体,腔体内水汽含量不再增加,半导体在此种环境下可以达到较好的降温效果,并在较短的时间内达到VOCs 富集所需要的温度,做好冷阱腔体密封其作用好于通入干燥气体。