优化镇静镇痛策略指导下程序化护理在重症加强治疗病房机械通气患者中的应用效果

林展球 罗小燕 余梅英

广东药科大学附属第二医院云浮市中医院重症医学科,广东云浮 527300

重症加强治疗病房(Intensive Care Unit,ICU)机械通气是重症医学常见的救治技术,可辅助通气、换气,改善患者通气障碍[1-2]。但因ICU机械通气患者病情严重,易出现焦躁不安情绪,治疗依从性差,在通气过程中可能会发生人机对抗、躁动不安,增加通气开展难度,延长脱机时间,影响临床治疗效果,甚至影响病情。所以,临床中针对ICU机械通气患者往往推荐镇静镇痛辅助干预,其可缓解患者的焦虑、躁动、缓解疼痛,但受大量因素影响,患者仍会出现不必要的深镇静,所以优化镇静镇痛策略、实现规范化镇静镇痛至关重要。优化镇静镇痛策略是近年来临床中为达到个体化镇静镇痛目标及临床治疗效果最大化与不良反应最小化,严密监测患者镇静镇痛深度所制订的最优化镇静镇痛策略进行程序化护理,提供有计划性、连续性且系统性动态护理服务,通过循证证实的治疗与护理理念,从而实现系统化的护理,为临床患者提供长效性护理服务[3-4]。但目前应用优化镇静镇痛策略指导下程序化护理干预的研究报道较少,对ICU机械通气患者应用成果欠缺。本研究旨在探讨优化镇静镇痛策略指导下程序化护理干预在ICU机械通气患者中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月至2021年1月广东药科大学附属第二医院云浮市中医院重症医学科ICU 收治的100 例行机械通气患者作为研究对象,采用随机数字表法分为研究组(50 例)与对照组(50 例)。研究组中,男27 例,女23 例;年龄30~75 岁,平均(62.35±7.41)岁;合并症:高血压5 例,糖尿病12 例,高脂血症7 例。对照组中,男29 例,女21例;年龄30~76 岁,平均(61.32±7.38)岁;合并症:高血压7 例,糖尿病10 例,高脂血症6 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①患者皆为本院ICU 收治行机械通气治疗的患者;②转入ICU 病房,机械通气时间为1~3 d;③所有入组者均符合镇静镇痛治疗指征,重症监护室疼痛观察工具法(critical-care pain observation tool,CPOT)≥3 分以上、Richmond 躁动-镇静量表(Richmond agitation sedation scale,RASS)≥2分;④预计生存期>3 个月;⑤ICU 入住时间>48 h。排除标准:①伴心、肝、肾功能异常者;②长时间配合镇静镇痛药物治疗者;③儿童;④治疗过程中放弃治疗者;⑤患者精神状况及认知功能异常,难以配合治疗;⑥重症哮喘、严重急性呼吸窘迫综合征;⑦二次入住ICU 者。本研究所有患者及其家属均知情同意,且经医院伦理委员会审核批准。

1.2 方法

所有入组者均给予右美托咪定(江苏恩华药业股份有限公司,生产批号:H20110085,)联合瑞芬太尼(江苏恩华药业股份有限公司,生产批号:FR210064)镇静镇痛,右美托咪定首负荷剂量为0.5 μg/(kg·h),接着以0.2~0.7 μg/(kg·h)静脉泵入,瑞芬太尼以1.5 μg/(kg·h)静脉泵入。对照组采用ICU机械通气(呼吸机型号VELA,CareFusion)患者常规护理,如监护环境支持、基础护理、镇静镇痛管理及谵妄等并发症的预防。研究组应用基于优化镇静镇痛策略指导下的程序化护理干预,具体干预措施如下。

1.2.1 组建小组 成员由护士长1 名、高年资护士5名、主治医师1 名组成,针对小组成员展开优化镇静镇痛策略、重症监护相关知识等培训,培训后进行考核,然后开展ICU机械通气护理;制订个性化的优化镇静镇痛策略指导下的程序化护理方案。

1.2.2 程序化护理干预 ①健康教育:利用简单易懂的表达语言为患者讲解优化镇静镇痛策略理念、重症监护等有关知识,明确告知本次程序化护理干预的目的、内容及意义,引导患者如何配合程序化护理干预的实施,每次干预2 min,每间隔5 d 干预1 次。②优化镇静镇痛策略:每间隔3 h 采用CPOT、RASS 分别评估患者的疼痛、镇静情况,然后根据评分结果调整右美托咪定与瑞芬太尼的维持剂量,并且在每次调整维持剂量后监测呼吸频率、血压、血氧饱和度等生命体征。③唤醒护理:每日晨起8∶00~10∶00 暂停所有镇静镇痛药物,进行唤醒护理,首先综合评估患者有无唤醒禁忌证的情况,若无则完成唤醒操作,持续到患者清醒且可简单回应护理人员的询问或出现轻微躁动行为后再次给予镇静镇痛,患者在达到脱机条件基础时暂停镇静镇痛。④舒适护理:合理固定呼吸机管路,避免患者翻身时对管路造成牵拉而诱发不良刺激造成机体不适,严密监测病情,尽早拔管,且配合适当语言鼓励、肢体安抚给患者提供一定的心理支持,促进患者生命体征稳定,加快机体恢复,帮助患者尽可能地短时间内转出ICU。⑤早期活动干预:在患者意识、病情及肌力几个方面的监测下进行被动与主动锻炼,从进入ICU 开始间隔2 h 为患者进行1 次翻身,每间隔3 d 进行1 次关节被动锻炼,每次20 min,如握拳、举臂等;在每天唤醒时开展主动关节锻炼,每次20 min,如踝泵、支腿抬高等;早期活动应按照阶梯性原则逐渐开展并保障患者的安全,同时每次活动干预后均应综合评估患者的生命状况与病情变化。

1.3 观察指标及评价标准

观察两组患者的机械通气时间、ICU 护理时间及干预前、干预3 d 后患者镇静镇痛状态、ICU 结束时肌力情况与不良事件总发生率。①镇静镇痛状态:在干预前、干预3 d 后评估患者的镇静镇痛状态,镇静采用RASS 量表评分[5],评分范围为4~-5 分,-5~-1分为分谵妄状态活动下降,0 分为恢复清醒状态,1~4 分为谵妄状态活动升高,评分结果越低则说明患者镇静状态越好。采用CPOT[6]评估患者的镇痛状态,该量表分别从面部微表情变化、肢体改变情况、肌肉紧张状态、呼吸机顺应性与发声5 个方面综合性评估患者疼痛程度,每个维度评分区间为0~2 分,满分10 分,评分结果越低则说明患者疼痛越轻。②肌力情况:采用医学研究委员会(Medical Research Council,MRC)评分[7]评估两组患者ICU 治疗结束时的肌肉状态,分别要求患者做肩外展、肘屈曲、伸腕、髋屈曲、伸膝、踝背屈曲等动作综合评估肌力情况,评分范围为0~5 分,总分60分,0 分表示四肢瘫痪,肌力60 分为正常,<43分诊断为ICU 获得性肌无力(ICU-acquired weakness,ICUAW)。ICU-AW 发生率=MRC评分<48 分/总例数×100%。③不良事件:记录患者不良事件总发生率情况,包括谵妄、跌倒、坠床、非计划拔管、血氧饱和度下降。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料用均数±标准差(±s>)表示,两组间比较采用t检验,不符合正态分布者经数据转换后行统计学分析;计数资料用频数或百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者机械通气时间及ICU 护理时间的比较

研究组的机械通气时间、ICU 护理时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者机械通气时间及ICU 护理时间的比较(±s>)

表1 两组患者机械通气时间及ICU 护理时间的比较(±s>)

组别研究组(n=5机械通气时间(h)ICU 护理时间(d)0)对照组(n=50)t 值P 值142.53±92.12 251.31±107.21 5.442<0.001 10.21±2.75 15.92±3.14 9.673<0.001

2.2 两组患者干预前后镇静镇痛状态情况的比较

干预前两组的RASS、CPOT评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后两组的RASS、CPOT评分低于对照组(P<0.05),且研究组的RASS、CPOT评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者干预前后镇静镇痛状态情况的比较(分,±s>)

表2 两组患者干预前后镇静镇痛状态情况的比较(分,±s>)

注 RASS:Richmond 躁动-镇静量表;CPOT:重症监护室疼痛观察工具法

组别RASS评分干预前干预后t 值P 值CPOT评分干预前干预后t 值P 值研究组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值2.47±0.54 2.53±0.47 0.593 0.555 1.27±0.45 2.01±0.42 9.123<0.001 11.970 5.833<0.001<0.001 5.02±0.87 4.89±0.92 0.726 0.460 1.97±0.76 3.72±0.84 10.9239<0.001 18.669 6.641<0.001<0.001

2.3 两组患者ICU 治疗结束时肌力情况的比较

研究组ICU 治疗结束时的MRC 肌力评分、ICU-AW发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者ICU 治疗结束时肌力情况的比较

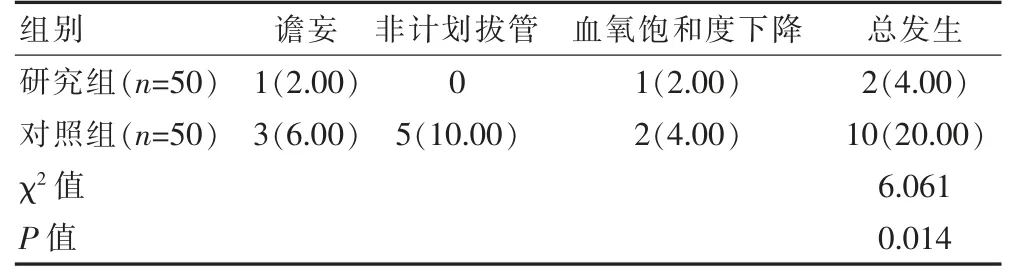

2.4 两组患者ICU机械通气治疗期间不良事件发生情况的比较

两组均未发生跌倒、坠床。研究组的不良事件总发生率为4.00%,低于对照组的20.00%,差异有统计学意义(P<0.05)(表4)。

表4 两组患者ICU机械通气治疗期间不良事件发生情况的比较[n(%)]

3 讨论

ICU机械通气患者在救治期间因所采取的生理通气方式、被动体位、气管导管等相关操作影响,不同的穿刺、吸痰等等护理及环境等方面的刺激,使患者在本身疾病基础上出现了外源性伤害,导致患者出现不良生理与心理应激,譬如躁动、谵妄以及其他不良事件,进而使得预后较差[8-9]。因此,合理的镇静镇痛治疗、科学化的护理辅助治疗降低重症医疗所致的刺激性伤害,保障患者机械通气时的舒适性与安全是现阶段重症医学的基础,而镇静镇痛策略优化下实施护理手段也发展为重症医学研究的热点。

近年来,国外危重医学会提出以患者为中心所开展的优化镇痛策略,在最早阶段给予患者镇痛、最小剂量镇静为基础的舒适化护理[10]。本研究在优化镇静镇痛策略指导下开展了程序化护理,结果显示,研究组的机械通气时间、ICU 护理时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示优化镇静镇痛策略指导下进行程序化护理干预可缩短机械通气与ICU 护理时间,加快患者机体恢复。ICU机械通气患者随着与家属分离,在陌生的环境中会产生生理与心理应激性反应,造成疾病所致的不良反应发生率骤增,延长了机械通气及ICU 住院时间。同时临床研究发现,深度镇静镇痛同样会延长患者的机械通气时间与ICU 住院时间。由于深度镇静镇痛对患者气道功能、机体免疫、胃肠及神经肌肉等多方面均有一定的抑制作用[11],而优化镇静镇痛策略以患者个体化为中心,实现了人文关怀最大化,并且在合理镇静镇痛的基础上降低了深度镇静镇痛发生,并结合系统性的程序化护理,让护理活动针对性、全面性更强,进而辅助患者恢复。

优化镇静镇痛策略指导下的程序化护理干预为达到个体化镇静镇痛目标,故将生命体征客观监测与主观RASS评分、CPOT评分贯穿整个护理活动进行连续评估,在控制镇静镇痛深度的同时发挥最佳镇静镇痛效果。本研究结果中,研究组的镇静镇痛评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示优化镇静镇痛策略指导下的程序化护理干预后ICU机械通气患者可达到理想的镇静镇痛效果。临床研究发现,镇静镇痛会严重影响患者的咳嗽与排痰能力,使肺部感染风险升高,并且长期性的镇静镇痛治疗会影响患者肌力[12]。研究还发现,卧床时间1 周会造成肌肉力量下降10%,增加ICU 获得性衰弱发生风险[13]。董晓荷等[14]发现,早期活动可降低ICU-AW 发病率,使患者肌力改善显著;而何蕾[15]同样在78 例ICU 重症患者研究发现,ICU 重症患者运动训练能有效增加肢体肌力。本研究结果显示,研究组ICU 治疗结束时的MRC 肌力评分、ICU-AW 发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示优化镇静镇痛策略指导下进行程序化护理干预可改善患者肌力情况。优化镇静镇痛策略通过客观与主观地全面监测患者个体情况使用与暂停镇静镇痛药物,通过目标性的镇静镇痛方案减少长期处于深度镇静镇痛的状态,并且程序化护理干预下进行了早期主动与被动康复锻炼,加快肌肉蛋白合成,降低骨骼肌细胞去神经控制,利于神经肌肉功能的改善。

ICU机械通气患者的安全是医护人员关注的重点。临床大量研究报道,ICU机械通气患者采取有效的护理干预可降低不良事件总发生率。张艳等[16]对59例ICU机械通气患者采用持续浅镇静目标导向护理,结果显示其可降低谵妄等不良事件发生率;张姝研等[17]采用随机对照研究对156 例ICU 患者进行研究,结果显示,采用标准化镇静护理后减少了不良反应发生。本研究结果中,研究组的不良事件总发生率为4.00%,低于对照组的20.00%,差异有统计学意义(P<0.05),提示优化镇静镇痛策略指导下程序化护理干预安全性良好。

综上所述,优化镇静镇痛策略指导下展开程序化护理干预可缩短患者机械通气时间,加快从ICU 出来速度,镇静镇痛较好,能够提升肌力状态,降低机械通气时不良事件总发生率。该护理方案对ICU机械通气患者恢复具有重要促进作用,但目前该护理方案仍需要多中心联合验证其可行性与有效性。