基于聚焦解决模式的护理干预在卒中后疲劳患者中的应用效果

高 丛 李冠伟 隆秀辉

滨州医学院附属医院神经内科,山东滨州 256600

脑卒中又称急性脑血管病,是导致我国国民死亡、致残的首要病因[1]。卒中后疲劳(post stroke fatigue,PSF)是脑卒中后短期内即可出现并长期存在的令人衰弱且难以应对的症状[2],它是一种病态的、持久的、慢性的身体虚弱和精神不振的主观感受,发生率高达75%[3]。PSF 会影响患者参与日常生活活动能力的改善,使患者丧失康复锻炼的信心和积极性,继而降低患者的社会参与度和生活质量[4],另外还会增加照护者的照护负担[5]。由于很难描述,在临床工作中卒中后病人的疲劳状态不易得到理解和重视,故容易被忽视。因此,对PSF 进行早期管理显得尤为重要。目前国内尚缺乏关于PSF 的系统化护理干预措施[6]。聚焦解决模式的护理干预是以个体为核心,以患者主观能动性为出发点,充分尊重个体,寻求最大化地挖掘个体潜能,激发患者健康行为,以提高患者积极应对疾病能力的干预模式[7]。该模式在肝硬化、冠心病患者中取得了良好效果[8-9],但在PSF 患者中鲜有报道。本研究旨在探究基于聚焦解决模式的护理干预在PSF 患者中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年11月至2021年5月滨州医学院附属医院收治的脑卒中患者120 例作为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组各60 例。对照组中,男37 例,女23 例;年龄31~78 岁,平均(52.28±4.13)岁;受教育程度:高中及以下46 例,大专及以上14 例;病程:7~43 d,平均(21.35±3.31)d;缺血性脑卒中51例,出血性脑卒中(<30 ml)9 例。观察组中,男36 例,女24 例;年龄31~75 岁,平均(53.41±3.72)岁;受教育程度:高中及以下45 例,大专及以上15 例;病程6~44 d,平均(21.28±3.26)d;缺血性脑卒中49 例,出血性脑卒中(<30 ml)11例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究患者及家属知情同意,并经医院医学伦理委员会审核批准。

纳入标准:①符合第四届全国脑血管病学术会议制订的诊断标准[10],经头颅CT 或MRI 以及临床表现确诊为脑卒中;②首次发病者;③年龄≥18 岁;④病情稳定,意识清楚,能通过语言交流或书面表达;⑤疲劳严重程度量表(fatigue severity scale,FSS)评分≥4 分[11]。排除标准:①患有严重精神障碍性疾病或精神异常者;②有严重认知、心理功能障碍者;③合并其他严重的躯体性疾病,如心、肝、肺疾病、恶性肿瘤、病情不稳定者;④存在卒中前疲劳。

1.2 方法

两组患者干预时间均为自入院第2 天至出院后2 个月。对照组给予神经内科常规护理干预,包括提供舒适的病房环境;每日与患者沟通交流,了解患者心理变化;根据护理级别进行病情观察;指导患者低盐低脂饮食,保持健康的生活作息习惯;指导患者完成肢体功能康复锻炼;根据医嘱规律用药、定期复诊等。

观察组在对照组基础上给予基于聚焦解决模式的护理干预。首先成立聚焦解决模式小组,由护士长担任组长,1 名神经科医师、1 名康复医师、1 名卒中健康管理师,2 名主管护师、4 名护师作为组员,小组成员均经过聚焦解决模式理论培训和实践模拟操作。住院期间采用一对一的干预形式进行个体干预,首次干预为入院后2 d,以后每周干预2 次,每次干预20~40 min。出院后采用云随访管理平台进行干预,出院后第1、4、8 周各干预一次。每次干预时间为15~30 min,评估患者居家自我管理情况并给予动态分析与指导,干预内容具体如下。①描述问题。与患者积极沟通,以通俗易懂的语言向患者介绍PSF 的病因、危害和疲劳监测的方法。引导患者讲述患病后的心理感受及存在的困惑,以及自己在面对问题时的处理方式和想要得到的帮助,寻找患者所具有的解决该类问题的潜力和资源,适时给予肯定和鼓励,增强患者战胜疾病的信心。②构建具体可行的目标。在患者描述自身问题的基础上,引导患者根据自己的思维方式并结合自身实际情况,制定合理、可行的目标。指导患者按照短期目标行动。如坚持每天走多少步,大声朗读多长时间,独立穿衣、吃饭等。出院后继续进行随访,检查预定目标的实际完成情况,对患者取得的进步给予肯定和鼓舞,坚定患者继续努力的信心。③探查例外。根据患者在患病期间出现的一些躯体、心理上的问题,如肢体活动障碍、社会角色改变、厌倦参与社交活动等问题,引导患者回忆过去是否有解决困难的成功经验,鼓励患者不断探索解决问题的有效方法。帮助患者意识到只要采取积极的行动,结果是可以改善的,同时陪伴并帮助患者找到解决此类问题的有效方法,一起探寻奇迹的发生。④给予反馈。根据上述的探讨,小组成员对实现的目标进行反馈。例如患者通过积极康复锻炼,能够自己穿衣、洗漱,提高了生活自理能力,大大降低了疲劳的程度。此时对患者做出的尝试和努力,小组成员及时予以称赞和鼓励等正性反馈,调动患者的主观能动性,增强其实现目标的信心。若效果不明显,则查明原因并进行分析,与患者探讨新的改变,及时优化干预方案。⑤评价进步。从患者日常生活能力、康复锻炼依从性、情绪管理等方面进行评估,对患者解决问题取得的效果给予积极的评价和肯定,采用刻度化的提问技术与其探讨进步的程度,帮助患者认清已取得的进步。同时进一步挖掘患者的技能和资源,制定下一步的目标。然后再认定、评价,如此反复,帮助患者朝着自己期望的目标前进,直至最大程度的康复。

1.3 观察指标及评价标准

观察两组患者入院时及出院2 个月后的疲劳程度、神经功能缺损情况、残疾程度和社会功能、自我效能感以及日常生活能力。①采用FSS[11]评估干预前后卒中后疲劳程度,量表共包括9 个条目,7 级评价,从1~7 分为“非常不同意”到“非常同意”。所有评价项目的总分相加后除以9 为最后得分。得分与疲劳程度呈正相关,总分≥4 分为感到疲劳。②采用美国国立卫生院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)[12]评估两组干预前后患者的神经功能缺损情况,该量表共包括11 个条目,15 个子项目,总分0~42 分,评分越高表明神经功能缺损越严重。③采用Rankin 修订量表(modified rankin scale,mRS)[13]评估两组干预前后患者的残疾程度和社会功能,总分0~6分,共7 个分值,评分越高表明残疾程度越严重,对日常生活影响越高,社会功能越低。④自我效能:采用中文版脑卒中康复自我效能量表(stroke self-efficacy questionnaire,SSEQ)[14]进行评估,该量表分为活动功能和自我管理2 个维度,共计13 个条目。评分与自我效能感呈正相关。⑤日常生活能力:采用Barthel 指数(Barthel index,BI)[15]评定患者的生活能力,该量表共10 个项目,从“完全独立”过渡到“完全依赖”分为4个等级,总分100 分,得分越高表明患者的生活能力越强。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s>)表示,两组间比较采用t检验;计数资料用率表示,两组间比较采用χ2检验;等级资料用秩和检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者干预前后FSS、NIHSS、mRS评分的比较

干预前,两组患者FSS、NIHSS、mRS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者FSS、NIHSS、mRS评分低于干预前,且观察组FSS、NIHSS、mRS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者干预前后FSS、NIHSS、mRS评分的比较(分,±s>)

表1 两组患者干预前后FSS、NIHSS、mRS评分的比较(分,±s>)

注 与同组干预前比较,aP<0.05;FSS:疲劳严重程度量表;NIHSS:美国国立卫生院卒中量表;mRS:Rankin 修订量表

组别FSS干预前干预后NIHSS干预前干预后MRS干预前干预后观察组(n=60)对照组(n=60)t 值P 值5.48±0.72 5.62±0.67 1.103 0.272 4.18±0.42a 4.35±0.32a 2.494 0.014 18.21±2.18 17.96±2.24 0.620 0.537 13.45±1.71a 14.18±1.56a 2.443 0.016 3.72±0.56 3.68±0.51 0.409 0.683 2.25±0.26a 2.79±0.31a 4.020 0.000

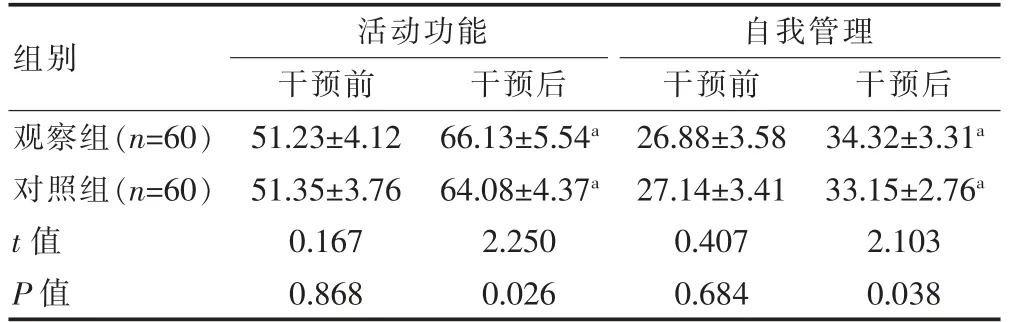

2.2 两组患者干预前后SSEQ评分的比较

干预前,两组患者活动功能效能评分、自我管理效能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者活动功能效能评分、自我管理效能评分均高于干预前,且观察组者活动功能效能评分、自我管理效能评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者干预前后SSEQ评分的比较(分,±s>)

表2 两组患者干预前后SSEQ评分的比较(分,±s>)

注 与同组干预前比较,aP<0.05;SSEQ:脑卒中康复自我效能量表

组别活动功能干预前干预后自我管理干预前干预后观察组(n=60)对照组(n=60)t 值P 值51.23±4.12 51.35±3.76 0.167 0.868 66.13±5.54a 64.08±4.37a 2.250 0.026 26.88±3.58 27.14±3.41 0.407 0.684 34.32±3.31a 33.15±2.76a 2.103 0.038

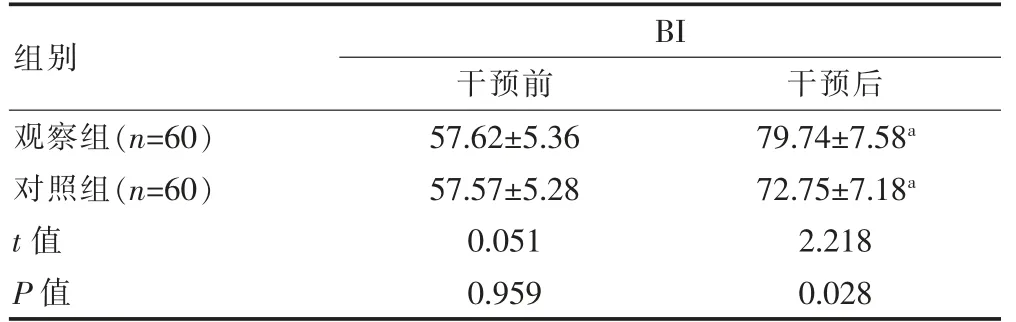

2.3 两组患者干预前后BI评分比较

干预前,两组患者BI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者BI评分均高于干预前,且观察组的BI评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者干预前后BI评分比较(分,±s>)

表3 两组患者干预前后BI评分比较(分,±s>)

注 与同组干预前比较,aP<0.05;BI:Barthel 指数

组别BI干预前干预后观察组(n=60)对照组(n=60)t 值P 值57.62±5.36 57.57±5.28 0.051 0.959 79.74±7.58a 72.75±7.18a 2.218 0.028

3 讨论

随着我国人口老龄化现象的加重,脑卒中发病率呈逐年增长趋势。1999年,Ingles 等[16]首次提出PSF这一概念,其认为这种疲劳症状是存在于脑卒中后的一种过度乏力或疲惫感的主观体验,其不仅表现为躯体疲劳、还表现为认知和社交疲劳,且不能通过休息缓解。近年来研究发现PSF 能明显减少卒中患者回归社会的机会,降低患者的生存质量,并且增加卒中幸存者的死亡率[17]。第6 版《最佳实践建议:卒中后抑郁、认知、疲劳》[18]指出对PSF 应给予积极的干预方式减轻患者卒中后疲劳感。而在医疗活动中,护士是最大的医疗保健提供者,是与患者接触最多的人群,患者的病情及心理变化应第一时间被护士关注并给予相应的干预措施。聚焦解决模式的护理干预是以护士为主导、以良好关系和不断鼓励为实施基础,充分尊重个体、相信个体自身资源和力量的前提下,将解决问题的关注点集中于人的积极意义方面,最大化地挖掘个体的潜能、优势和能力,与个体共同寻求有效的问题解决方案,从而达成个体所期望的结果[19]。

本研究结果显示,干预后,观察组FSS、NIHSS、mRS评分低于对照组(P<0.05),提示基于聚焦解决模式的护理干预应用于PSF 患者中,可降低PSF 患者疲劳严重程度,促进神经功能恢复,加快康复进程。这是因为在实施聚焦解决模式的干预过程中,住院期间通过良好沟通发现问题,根据病人健康需求和目标沟通设置了具体可行的目标,通过例外探查,激发患者的自身潜能,使患者充分意识到积极的行动对病情控制的重要性,使其能够更好地规范自我管理行为,从而提升了病人解决问题的能力,增强了病人的康复动力。出院后充分利用互联网的优势实施远程干预和专业随访,有效地实现了医院和家庭的无缝衔接,使居家康复的PSF 患者在皮肤管理、良肢位摆放、吞咽障碍管理、语言功能锻炼等方面更加规范,进而促进病人康复,达到个体最佳生存状态[20]。

自我效能是指人们为了达到某项目标而克服各种困难表现出的信念及能力。本研究结果显示,干预后,观察组SSEQ、BI 各维度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示基于聚焦解决模式的护理干预应用于PSF 患者中,可以提升患者的自我效能和生活自理能力,这与孟利敏等[21]研究结果具有一致性。究其原因,聚焦解决模式作为积极心理学背景下发展起来的一种新型干预模式[22],一方面在患者描述问题过程中,护理人员是以调动患者的积极意义为前提,引导患者形成主动思维方式,此时医护人员及时给予肯定和鼓励,使其主动学习卒中后疲劳相关知识,并培养其应对能力,有效改善其健康行为,使其感到自己可以达到预期目标[23];另一方面聚焦解决模式强调的是一种态度,即通过温情管理方式走入患者的内心世界,使其感受到医护人员的情感支持,从而激发患者主动参与自我管理,从而提高卒中后疲劳患者的康复依从性,通过不断实施进行反馈、改进和评价,明显提高了康复效果,提升了日常生活能力[24-25]。

综上所述,基于聚焦解决模式的护理干预应用于卒中后疲劳患者中,可降低患者卒中后疲劳严重程度,促进神经功能恢复,加快康复进程,提升患者的自我效能和生活自理能力,值得临床推广。