基于粘弹模型的间隔织物压缩性能研究

王 东,刘 贵,陆东东,刘 萧,杜赵群

(1.东华大学产业用纺织品教育部工程研究中心,上海 201620;2.福建省纺织产品检测技术重点实验室(福建省纤维检验中心),福建 福州 350026;3.福建省运动鞋面料重点实验室(福建华峰新材料有限公司),福建莆田 351144)

间隔织物是一种立体织物,是由两个表面层和中间层构成,间隔织物可以分为不同的种类,根据其生产方式,目前常见的间隔织物可以分为针织间隔织物和机织间隔织物两大类。针织间隔织物又可以分为经编间隔织物和纬编间隔织物,经编间隔织物由于具有优异的透气透湿性能、压缩性能,目前发展态势较好,近年来被广泛应用于家纺、汽车内饰等诸多领域。

国内外学者对于间隔织物的性能研究已有诸多报道。国内外学者对于间隔织物的研究,主要是集中在间隔织物织造参数对其压缩性能的影响[1-5]、间隔织物有限元模拟等方面[6-7]。对于间隔织物压缩粘弹性力学模型并没有太多的研究。因此,本文基于间隔织物单层以及多层压缩的实验数据,侧重对于间隔织物压缩过程粘弹性力学模型进行研究。

1 试验及仪器

1.1 原料选择

本文选择两种经编间隔织物(常熟市康家家纺科技有限公司)进行对比分析。试样如下图1、图2。

图1 试样A实物图

图2 试样B实物图

数表1 间隔织物结构参

1.2 测试仪器

本实验利用南通宏大公司提供的HD026G型压缩仪对试样进行平板压缩性能研究。对于织物的压缩测试,现行标准GB/T24442.1-2009纺织品压缩性能的测试中有两种测试方法,分别为定压缩率法和定压力法。考虑到实际应用场景,实验采用定压力法。基本参数设置为:轻压压力为1N,重压压力为70N,压脚面积为314cm2,压缩速度和回复速度均为10mm/min。

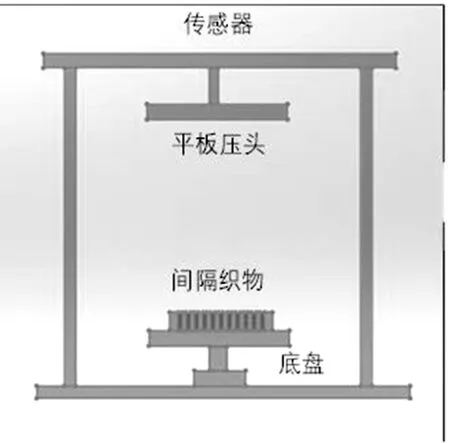

将试样裁剪成20cm×20cm大小尺寸的织物,所有的间隔织物均在标准大气环境下进行测试,温度为(20±2)℃,相对湿度为(65±3)%,裁剪过程中尽量保证边缘的间隔丝的完整性,织物在实验之前没有受到挤压或者其他作用,处于自然未经处理的状态,保证所测数据的真实有效性。图3和图4为平板压缩实验图和示意图。

图3 平板压缩实验图

图4 平板压缩示意图

2 理论建模

间隔织物是三维立体织物,表面层由涤纶复丝组成,间隔层由涤纶单丝组成,在间隔织物受到实际压缩过程中的压力作用时,主要的压缩过程是:间隔层的间隔丝起到主要支撑作用,同时间隔织物表面层也会产生一定程度的扩张,起到一定的支撑作用,并且这种支撑作用随着间隔织物被压缩会越来越强。在这个过程中,间隔丝产生弯曲,近似弹簧弹性作用,因此可以将其视为虎克弹簧,间隔织物表面组织与间隔丝连接点向下、旁边位置移动以及间隔丝相互接触摩擦产生的干摩擦阻尼,间隔织物中间的空气层在间隔丝变形时产生的粘滞阻尼以及间隔丝变形时材料内部的内阻尼等作用近似于粘壶粘滞作用,可以将其视为牛顿粘壶。因此建立以下粘弹性理论模型,如下图5所示:

图5 用于描述间隔织物压缩粘弹性的三种理论模型

模型(A)由两个虎克弹簧和一个牛顿粘壶组成,经常被用来描述粘弹性现象,能较好地描述纺织纤维或纺织品的粘弹性力学性能,为三元件模型。

模型(B)也是由两个虎克弹簧和一个牛顿粘壶组成,区别于模型A,模型B为虎克弹簧与牛顿粘壶并联后又与另一个弹簧并联。

模型(C)是在模型A的基础上串联了一个牛顿粘壶,建立Maxwell和Voigt并联的四元件模型。

模型(A)中,总应力为两部分构件的应力之和,右侧弹簧与粘壶的应力相等,应变之和为模型总应变,因此:

本实验是在等速度的情况下进行压缩性能的探索,因此有:

整理得到:

参考一阶线性微分方程定义以及解答方式可推导出:

当t=0时,初始应力为0,可知系数C0值为:

将C0值代入公式中得到三元件模型(A)的应力-应变的关系式为:

模型(B)中,总应力为两部分构件的应力之和,右侧弹簧与粘壶的应变相等,进而模型中左侧与右侧应变相等,因此:

本实验是在等速度的情况下进行压缩性能的探索,因此有:

模型(C)只是在左侧弹簧的基础上增加了一个牛顿粘壶,本构方程的计算方法与模型A的计算过程基本一致,因此不再进行赘述,最终推导出来的应力-应变关系式为:

3 结果与分析

3.1 测试结果

3.1.1 单层间隔织物

两种间隔织物压缩性能测试各特征值参数结果见表2所示:

表2 单层间隔织物压缩数据

从图6试样A和B的压缩曲线中可以看出,初始阶段压缩曲线接近直线,斜率接近定值,趋向为线性阶段,在后续压缩阶段中间隔织物的曲线斜率逐渐增大,为非线性阶段。

图6 试样A与B压缩曲线

表2中参数压缩功反映的是平板压头在压缩过程中对间隔织物所作的功,也就是在压缩到特定重压压力值时,间隔织物吸收的能量,压缩功的大小代表着间隔织物被压缩的难易程度,压缩功越大,代表着织物越难被压缩。由表2可知,试样A、B的压缩功分别为0.0215J、0.0249J,说明压缩到定压力值时,厚度越大需要的能量越多,厚度越小需要的能量越低。

3.1.2 拟合效果

前面推导模型是应力—应变关系,实验中是压力—压缩率的关系,因为力/面积是应力,为了计算方便,我们采用单位面积进行计算分析拟合效果。基于间隔织物进行压缩实验,可以得到每种间隔织物的压力与压缩率的曲线,因此首先利用单层间隔织物压缩实验得到的结果,检验上述建立的三种间隔织物压缩模型的有效性,之后将粘弹性模型由单层间隔织物推广到多层间隔织物的压缩过程中,旨在可以为间隔织物坐垫、床垫的生产提供一定的借鉴意义。

为了更好的检验三种间隔织物压缩模型的有效性,筛选出更为合适的力学模型,采用ORIGIN软件对曲线进行拟合,并设定有效性参考指标为判定系数R2,R2的值越大,代表着模型的拟合效果越好,相关计算公式如下:

式中:Ei为实测值;E为实测平均值;Pi为预测值;P为预测平均值;N为数据点数。

利用上述三种模型分别对间隔织物压缩过程进行拟合处理,具体拟合曲线如下图7:

图7 试样A三种模型拟合曲线

针对于试样A,可以看出,模型A和模型C可以很好地拟合实验曲线,并且计算得到的R2值最小为0.998,而模型B的R2值为0.904,R2为回归平方和与总平方和的比值,衡量的是回归方程整体的拟合度,这一比例越大越好,模型越精确。由此可以看出,模型A和模型C适合对于试样A的压缩过程进行模型拟合。

为了检验模型A和C哪一个更适用于间隔织物压缩过程的数据拟合,再利用模型A和C分别对试样B进行实验曲线的拟合,见下图8。

图8 试样B两种模型拟合曲线

由上述拟合图可以得知,模型A和模型C都可以对试样B进行很好地拟合,两者相差很小,并且其R2值都在0.999之上。因此,可以判定三元件模型A和四原件模型C都可以很好地对间隔织物的压缩过程进行理论模型拟合,考虑到间隔织物的压缩行为模型,在拟合度相差很小的情况下,模型越简化越好,模型A为三元件模型,模型C为四元件模型,确定理论模型A为最优模型。可以对试样A、B进行最优化拟合。

3.1.3 多层间隔织物

将粘弹性拟合模型由单层间隔织物拓展到多层间隔织物,观察多层间隔织物变化规律,研究其多层叠加后的压缩趋势。

从下页图9拟合曲线可以看出,模型A也可以拟合多层间隔织物的压缩曲线。

图9 试样A三层织物拟合曲线

对于试样A和试样B来说,其系数k值不同,试样A的k值为0.987,试样B的k值为0.721。

E1、E2为拟合模型中虎克弹簧的模量,表示间隔织物在压缩过程中线性变化的趋势,在拟合模型中,随着层数的叠加,E1、E2绝对值的大小均是递增的趋势,说明在压缩过程中,线性变化一直存在,并且其发挥的影响也在一直增大。

η为拟合模型中的牛顿粘壶的粘滞系数,代表着在间隔织物压缩的过程中各种内摩擦作用影响程度的大小,例如间隔丝之间的摩擦、表层与表层之间的摩擦、空气内摩擦等作用,η绝对值的大小在一直增大,并且增加的幅度较大,说明在间隔织物压缩的过程中,粘滞作用在不断增强,并且对整体压缩性能的影响迅速扩大。

由E1、E2以及η绝对值的变化趋势可以判断出,在间隔织物压缩过程中,线性变化与粘滞作用都在增强,两者相比,粘滞作用增强的幅度要远远大于线性作用增加的幅度。因此,也就贴合了之前研究中对于间隔织物压缩过程的判断,随着压缩阶段进入后期,间隔丝之间接触密集,彼此之间的干摩擦阻尼作用占主导地位,此时间隔丝的线性作用产生的影响要远远小于粘滞作用,间隔丝之间的摩擦,表层之间的摩擦作用在不断增大,粘滞系数会大幅度地增加。

上述变化趋势只是对于一种试样的情况说明,为了检验该规律是否具有普遍性,用试样B对该变化规律进行验证说明,见下图10。

图10 试样B三层织物拟合曲线

从B力学模型拟合结果特征参数值的变化可以看出,变化规律基本上和试样A的变化规律一致。可知,上述对于间隔织物压缩具体过程判断是正确的。同时可以预测间隔织物随着压缩率的不断增加,间隔织物粘滞系数会不断增加,内部间隔丝之间的干摩擦作用在迅速增强。

4 结语

对两种间隔织物压缩性能进行研究,并且基于间隔织物粘弹性特性,建立三种理论模型,并推导了三种理论模型的本构方程式,通过对间隔织物压缩性能过程进行理论拟合,找出最适合用于拟合间隔织物压缩过程的模型。结果表明,三元件模型可以很好地拟合两种间隔织物的压缩过程,对试样A、B压缩曲线拟合结果中,R2最小为0.998,代表各个点处的拟合值与实验值相差很小,模型准确度高、可用性好。该模型可以为间隔织物坐垫、床垫等产品的设计和结构优化提供参考,并为间隔织物压缩模拟提供理论支持。