“政校行企”协同建设中职专业群的价值与机制

唐杰 林克松

摘 要:中职学校专业群建设蕴含着重要的实践价值。中职学校要有效推进专业群建设,需搭建“政校行企”协同的有效行动组织平台,构建基于“政校行企”协同建设中职专业群价值需求的协商治理、人才培养、 校企“双师”共培共聘、资源共建与共享、技术研发与推广等行动机制,保障中职专业群建设的价值实现。

关键词:政校行企;协同建设;中职专业群;价值;机制

基金项目:2018年广西职业教育第一批专业发展研究基地“广西职业教育多轴数控加工专业发展研究基地”(项目编号:201837);广西教育科学规划2021年度资助经费重点课题(A类)“广西职业院校数控技术应用专业群对接产业链的动态调整机制研究”(项目编号:2021A083)

作者简介:唐杰,男,广西机电技师学院数控技术系副主任,高级讲师,主要研究方向为中职教育;林克松,男,西南大学教育学部职业教育与成人教育研究所所长,副教授,博士,主要研究方向为职业教育基本理论。

中图分类号:G710文献标识码:A文章编号:1674-7747(2022)04-0042-07

随着国家加快推进现代职业教育体系建设,我国职业教育迈入全面深化改革、内涵建设、以质图强的“提质培优”新阶段[1]。在高职层面,国家推动“双高计划”建设,标志着高职专业群建设进入了高水平发展新阶段;在中职层面,全国各地分别推进了中等职业教育专业群发展研究基地建设、中等职业教育品牌专业群建设,标志着中职专业群进入研究与建设“增效提质”发展的关键期。有效推进中职专业群建设,着重推进专业群与区域产业链无缝对接,注重提升其服务产业、服务社会的能力,强化“政校行企”协同硬件资源与软件资源的优势互补及共享,着力提升专业群的核心竞争力,形成品牌效应,增强专业群示范引领、幅射带动的功能,是中职专业群建设的价值取向。这种注重教育的本体功能,能够处理好教育与个体、教育与社会的关系,促进学生个体全面、和谐发展的价值取向[2],体现了中职专业群发展的教育生态要求,更是从内容上指明了在中职专业群建设中“政校行企”协同的实践价值。

一、“政校行企”协同建设中职专业群的实践价值

中职专业群建设要实现“提质培优行动计划”提出的新要求,体现其高质量发展的行动价值,需要通过聚焦制度动力、育人能力、资源服务效力、专业服务实力,揭示“政校行企”协同建设中职专业群的实践价值。这是搭建“政校行企”协同行动组织框架的主线,是构建“政校行企”协同建设中职专业群行动机制的目标,是实现中职专业群建设价值、提升专业群核心竞争力的保障。

(一)在治理制度设计层面,打破原有体制机制的制约,从专业群治理制度供给上提供动力,优化匹配“政校行企”协同的中职学校治理

中职专业群建设是一个优质化、多样化发展的系统工程,需要在中职学校强化群的治理理念,形成以群治理的组织结构,打破中职原有的以单一专业为结构的管理体制机制的制约,解决组织结构制约专业群建设有效运转的问题。“双高计划”背景下,高职无论在学术层面还是实践层面都有效推动了专业群建设;但在中职层面,专业群的建设无论在认识层面、学术层面还是实践层面都没有得到卓有成效的践行,更缺乏适合中职办学特色的“群”治理制度支撑其专业群建设。究其缘由,一是受传统管理体制机制和传统专业组织模式的影响,中职学校领导、教师对基于中职基础性职业教育特点的专业群知识体系理论的研究深度不够,缺乏有效的创新手段,且前瞻性研判产业发展与职业发展需求的能力不足,对专业群治理理念也缺乏清晰的认识,单靠自身的能力无法有效地将传统专业的管理制度提升形成“群”的治理制度;二是尽管政府也制定了相关政策支持中职建设专业群,部分中职学校也认识到专业群建设的重要性,但其在调配各主体资源支持专业群建设方面缺乏“群”范式思维和系统改革理念[3],导致支撑专业群建设的制度缺乏系统性和有效性,无法有效调动内外部资源参与专业群建设,以致中职专业群建设的推进乏力。

中等職业教育要实现优质化、多样化发展并发挥其基础性作用,既需要调整中等职业学校布局,提高专业群建设质量、办学质量和效益[4],还要完善中职教育制度构成,通过中职学校治理制度的优化为中职专业群建设提供宏观“治理体系”,奠定科学合理的结构基础。一方面,要优化中职专业群建设制度。首先是进行制度的革新。制度的革新引导着专业群治理理念的形成,影响着参与专业群建设的各主体的看法、思想、思维活动等,牵引着专业群建设的方向。其次是将治理理念上升为治理制度的价值需求。治理制度需求可以驱使专业群建设行动者对中职专业群知识体系进行系统、深入的研究,促使每一位专业群建设行动者在治理理念上达成一致,从而形成中职专业群治理制度的最佳条件。另一方面,专业群建设需从制度内容优化上予以供给、给予保障。制度内容的优化需要中职学校从制度文件上明确专业群的定位和建设路径,明晰“政校行企”各方参与主体在专业群建设中的职责与权益,形成有效协同的专业群网格治理体系,实现治理方式由刚性、自上而下向柔性、多方协商转变,治理过程由依据法律与行政措施等硬法则转向依靠自愿为教育事业奋斗的软法则[5],确保专业群建设的切实推进。

(二)在人才培养质量层面,提升中职专业群人才培养供给侧有效满足产业岗位群需求侧的能力,提高匹配产业岗位群的中职人才培养质量

提升人才培养质量是专业群建设的核心内容,是有效满足产业岗位群需求的关键途径。当前,中职学校受原有单一专业结构的影响,在人才培养的知识和技能结构中仍然局限于单一专业的学科结构,致使专业人才培养质量满足不了产业岗位群对交叉学科知识和复合型技能的能力要求。因此,要打破学科界限,在“群”范畴内完善人才培养的知识和技能结构,从而实现中职人才培养质量与产业岗位群能力需求的有效匹配。其一,专业群以有效对接岗位群为构建依据。岗位群是职业岗位互相联系的一个职业系统,包含诸多交叉学科和复合型专业,这必将要求依据岗位群构建的专业群打破专业间的学科界限[6],促使中职人才培养实现由满足岗位能力需求到满足岗位群能力需求的蜕变。其二,使满足岗位群能力需求的人才培养在特定的专业群人才培养方案框架内得以实施。为保障人才培养质量,各利益相关主体为实现价值诉求必然会积极参与专业群建设,这就达到了调动和吸引外部资源参与专业群建设的目标。专属“群”范式的人才培养方案,有利于从“群”范畴完善学生的知识结构和体系,使学生具备适应岗位群交叉知识和技能的职业迁移能力和职业发展能力,促其成长为“一专多能”的高素质技术技能型人才,使中职专业群人才培养供给侧有效对接产业岗位群需求侧。其三,“群”范式的人才培养必然需要专业群建设不同主体之间的协同配合,这更会助推“政校行企”等利益相关者的共同行动,打通育人主体的多元协同途径,从根本上提升中职人才培养质量,从而对产业、企业、社会的发展产生更全面、更广泛的影响。

(三)在资源服务层面,提升专业群整体服务的效能,强化“政校行企”资源互补及其使用

办学资源是一切办学活动赖以实施的基础。当前,中职学校普遍存在办学规模较小、办学资源不足的困境;同时,还面临着有限的办学资源未能充分整合优化,现有资源的功能未能发挥出应有的使用效益的窘境。资源“小、散、弱”制约着中职学校现有专业的发展,究其原因,其根本是中职传统专业办学的模式及机制导致办学资源投入分散、使用分散,以及相近或趋同专业资源的重复投入。通过专业群的资源整合可以有效解决上述困境,也可有效化解上述窘境,实现各种有效资源的互补及其使用效益最大化。一方面,资源整合有利于将以往相互隔离的政府、行业、社会与校内等不同资源置于同一专业集群内,强调学校外部资源与内部资源的互嵌融合,有助于推动专业群外生性资源和内生性资源逐步从离散走向集合。另一方面,有助于形成精准、集约、高效的“群”范式资源使用理念,打造专业群资源建设“规划—建设—使用—更新维护”全生命周期的良性循环圈,实现专业群资源服务人才培养、产业发展的广度与深度。

(四)在服务区域产业发展层面,保持专业链与产业链的“同型同构”,提升专业群服务的精准性,增强中职学校服务区域产业发展的专业实力

中职学校的专业群布局及其结构优化调整因区域产业发展的需要而建,融区域性、产业性、教育性、应用性于一体。对中职学校专业群来说,立足区域、服务产业,不应仅仅是专业群建设自属的基本职能,更应是中职专业群办学价值取向的应然选择,以打造专业群服务区域产业发展的“最高境界”。因此,无论从专业群办学的属性,还是价值取向上都表明,专业群建设应聚焦于区域产业发展,通过专业群建设化解中职学校的专业设置与区域产业结构的契合度不高、服务区域产业发展的能力不强等问题。其一,聚焦区域产业发展,有助于中职专业群结构的逻辑链条与区域产业的逻辑链条保持“同型同构”[7],实现专业群服务区域产业发展的精准性。其二,“亲产业性”本身就是专业集群的属性,它以聚焦区域产业发展为切入点,最适合中职提升服务区域产业发展的能力和水平,体现自身价值和存在意义。其三,聚焦区域产业发展,能促进中职专业群为适应区域产业发展需求变化而形成有效的专业群动态调整机制,确保专业群能够紧随区域重点产业、战略新兴产业、支柱产业、特色产业等形成的产业新业态进行适应性调整,支撑专业链与产业链的耦合对接;助推专业群在产业新业态要求下不断提高技术技能和专业知识的储备率与创造率,形成专业群在技术、技能、专业等方面知识溢出的虹吸效应[8],持续增强中职学校服务区域产业发展的专业实力。

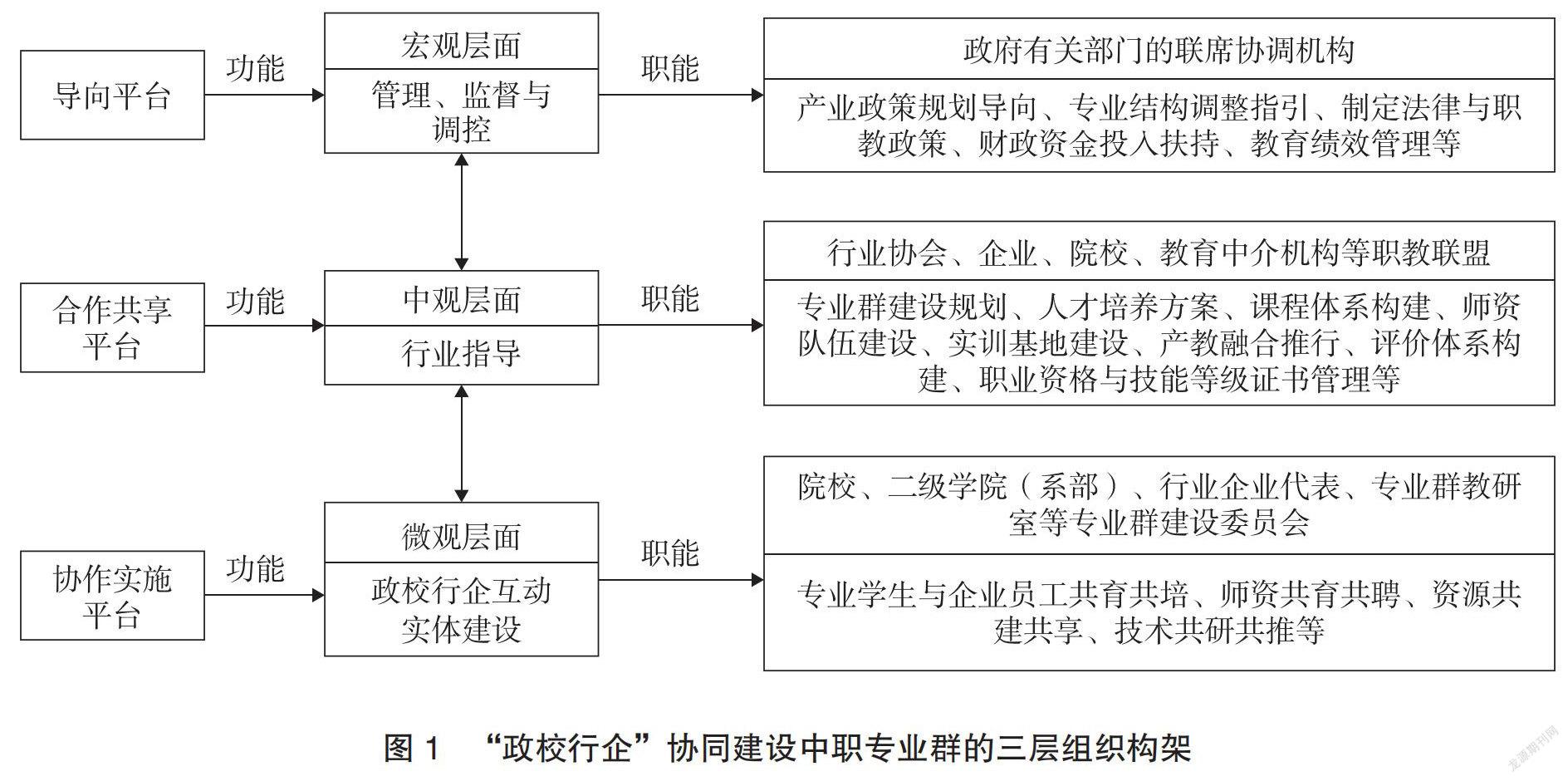

二、“政校行企”协同建设中职专业群的组织框架

从中职专业群建设的实践价值分析来看,中职学校要有效推进专业群建设,需搭建“政校行企”协同的有效行动组织框架。该组织框架内的“政校行企”协同并非仅仅要求工作步调的协同,而是强调各主体在中职专业群建设中的职能耦合,形成多元主体协同行动的网络组织结构。因此,需要在学术层面与实践层面专注于中职专业群的建设,从“顶端”的政府主导宏观层面、“中端”的行业企业指导中观层面、“终端”的学校实体建设微观层面理顺专业群建设的各方职能。该组织框架主要表征为宏观导向、中观合作共享和微观协作实施三层组织平台,在功能上确立专业群调控、需求、建设的主体,在职能上划分主导、指导、实施主体所承担的职权和作用,在关系上三个平台各有侧重却又互为牵引、同构共生。“政校行企”协同建设中职专业群的三层组织构架如图1所示。

(一)宏观导向平台:实现管理、监督与调控

宏观导向平臺主要发挥政府的主导作用,通过政府有关部门的联席协调机构在“顶端”实现管理、监督与调控功能。一方面,中职专业群办学的规划和政策措施需要权威性的主体推动,并统筹协调“政校行企”四方的行动,进行决策指导以解决专业群建设工作过程中的重点困难和问题,把准专业群对接产业发展的战略需要,突破跨域不协同问题。另一方面,中职专业群建设需要从产业政策规划、专业结构调整、法律与职教政策、财政资金投入、教育绩效管理等方面平衡各参与主体的利益关系,通过法定公权力对参与主体进行监督管理,规范各参与主体的行为,使“政校行企”各主体之间形成统一的、均衡的行为决策和集体行动,把控中职专业群建设方向和助推专业群建设进程。

(二)中观合作共享平台:实现抱团发展

合作共享平台主要是发挥行业企业指导专业群建设的作用,通过职教联盟在“中端”疏导专业群与产业群的关系。在中职专业群建设中,行业协会、企业、院校、教育中介机构等不仅在利益需求上各不相同,在职能划分上也各有侧重,都不具备单独解决在专业群建设中遇到的所有问题的能力。为此,中职学校急需根据自身的办学特点,结合政府办学需要,紧密对接产业发展需求,“政校行企”四方抱团,通过专业群建设,建立起多元利益合作共享共同体之间的“共容利益”[3],协同推进中职专业群建设在专业群建设规划、人才培养方案、课程体系构建、师资队伍建设、实训基地建设、产教融合推行、评价体系构建、职业资格与技能等级考核证书管理等方面的有机协调,实现专业群建设效能的协同提升。

(三)微观协作实施平台:实现专业重构融合

协作实施平台主要是学校落实专业群建设任务,通过专业群建设委员会在“终端”把准宏观政策方向、产业需求方向、专业群建设方向和学生职业发展需要方向,涉及政策调控、产业对接、软硬件资源建设、人才培养模式创新、课程秩序重构[9]、“三教”改革等方面,包含着专业群建设各要素、各环节、各主体的重构融合。它绝非随意调配、临时建设的专业集合,而是一个横向多面、纵向多元的协作建设系统工程。此外,专业群建设的关键是要提高办学质量,推动人才培养质量的提升。这需要政府主导、学校主体、行业企业积极参与,多元主体充分发挥协同合力,推进学生就业与企业用人“供需”两侧的无缝对接,形成有利于学校学生与企业员工共同教育共同培训、校企“双师”共同培训共同聘用、资源多主体共同建设共同分享、技术共同研发共同推广、就业及社会服务运行共同管理共同使用等多元主体协同的中职专业群建设行动机制,最终实现中职专业群建设的价值。

三、“政校行企”协同建设中职专业群的行动机制

中职专业群建设的价值取向促成了专业群建设的行动组织框架,而在横向多面、纵向多元的中职专业群建设系统中,多面的目标机制可以保障多元的主体价值取向需求的实现。笔者认为,以价值取向需求构建行动机制,有助于促进专业群各方需求的融合,提升专业群的核心竞争力。

(一)巩固治理效能的抓手:协商治理行动机制

中职专业群建设的价值实现依赖于治理价值的引领。治理不应只限于以治理为理念的专业群结构组成方式,更要体现专业群主体和向度的多元与多面运行协调治理的价值,实现从科层组织的“管理”到网络组织的“治理”转变[10]。一方面,专业群建设需要寻求各主体价值取向需求的关切点,强化政府、中职学校、行业、企业等相关主体的多元广泛参与,形成“政校行企”职教命运共同体[11],构建多主体有机协作的网络治理行动体系,实现专业群治理价值最大化。另一方面,要围绕专业群建设价值取向需求,在网络治理结构中通过三层组织构架平台实现“政校行企”协商的双向或多向互动对话,获得多主体的共识和建议,形成政策或决议,确立规则和机制,并协同付诸于行动,助推中职专业群建设的高质量发展。

(二)提升人才质量的途径:人才“共育共培”行动机制

协商治理机制的终极价值目标是保障专业群人才培养的质量,实现中职人才培养供给侧有效对接产业岗位需求侧。中职作为一种基础性职业技能教育类型,其本质具有学历教育的“育”和职业培训的“培”功能,必然需要增强培养高素质技能型人才的手段,汇聚政府、学校、行业、企业各方的优势资源,实现学生的综合能力提升和产业工人的职业技能提升,以适应产业转型对人才能力的新要求。为此,需要从以下三方面采取措施。

1.创新专业群建设模式,提升学历教育水平。学生接受学历教育的最大价值诉求是实现自身能力发展,本质是强化教育的人本价值理念。因此,通过专业群建设提升学历教育水平的创新要秉承以实现学生能力发展为本的理念,以实现学生高质量就业为导向,聚焦产业岗位群能力需要,坚持将教育的人本价值追求与学而优教相耦合,强调企业与学校“双主体”协同育人的校企全面深度合作的新模式,形成人才培养共育、共管、共享的行动机制,增强企业对“双主体”协同育人的认同感[12],提升企业积极参与专业群建设的效能。

2.创新职业培训支持机制。职业技能培训的根本目的是提升劳动者的就业能力、缓解技能人才短缺的结构性矛盾,其价值追求与学历教育人才培养的价值追求相契合,在职业教育办学体制中与学历教育处于同等地位。因此,在實践中专业群办学主体应抓住国家实施职业技能提升行动的机遇,围绕地方经济发展和企业员工能力提升需求,通过政府搭台、行业参与、校企合作,多主体共同协商,明确职业技能培训内容、培训项目,并以此强化专业群建设内容;同时,通过送教进企、引训入校、行业鉴定等多种途径,为企业提供多层次、多类型的技能培训服务,规范培训工作流程,创新培训方式,促进职业培训精准对接企业员工提升能力的需求,实现“政校行企”协同推进产业工人技能的大提升。

3.构建“育培”双线交织的专业群课程体系。课程是学历教育和职业培训的核心要素,学历教育课程以学科结构组序,而职业培训课程以技术流程组序,两种课程之间呈现知识内容零碎分隔、技术交叉割裂的形态,急需通过专业群课程体系重构使之形成有序的课程秩序。为此,专业群课程体系重构要以知识技能应用的能力提升为抓手,以知识群与技能群有效对接岗位群为中心,强化专业群内部课程间的相互交融,强化学历教育与职业培训课程间的交融互通,推动学生知识内容教育与企业员工知识内容培训的交织融合、技能实训与生产实践的交织融合、专业群教学课程与企业培训课程交的织融合,实现学生学习与企业员工培训相互支撑、相互交融、相互促进的专业群课程体系。

(三)保障师资能力的举措:师资“共培共聘” 行动机制

专业群实施学生学历教育和产业工人职业培训赖以支撑的基础是师资的能力水平。职教师资能力涵括教育性、学术性、职业性等要素[13],要素之间在专业群生态系统中相互交织、相互依赖、互为耦合,强调要素的跨界融合。如果中职师资能力不符合专业群生态系统对要素的跨界融合要求,必然会羁碍人才培养质量的提升;反之,则会带来正反馈的促进作用。为此,中职专业群建设急需建立起多主体协同的师资“共培共聘”工作机制,畅通校企“双师互聘”通道。在实践中,政府、学校、行业需将企业兼职教师纳入各自的师资“培优”计划。“政校行企”需完善学校专任教师到企业生产一线岗位挂职锻炼的工作举措,建立专任教师为企业员工开展职业技能培训的准入机制,制定校企“双师互聘”动态调整的管理办法,推行有利于企业技术人员进入学校承担专业教学、有利于专任教师进入企业承担员工职业技能培训的“双向”聘用制度,强化监督与考核,保障校企双师“共培共聘”的质量,助推专任教师、企业兼职教师的成长,实现专业群师资能力的协同提升。

(四)强化资源集成的利用效益:资源“共建共享”行动机制

在“互联网+职业技术教育”新形态下,专业群需要建强、建优服务资源,推进专业群外生性资源和内生性资源逐步从离散走向集合,促进“政校行企”各方优势资源实现互补,形成集约、高效的“群”范式服务资源,保障专业群资源的使用质量。一方面,专业群资源建设应秉持各主体资源集成最优化组合原则,不仅要求“政校行企”在资源建设中达成目标共识,还要明确专业群资源优化建设内容,助推专业群内资源集合和各主体优势资源向专业群聚集,促使专业群内部资源与外部资源互为合力,实现专业群资源效益最大化。另一方面,专业群资源共建共享的价值追求是实现资源的高质有效利用,强调服务资源的开放性、共享性和持续有效性,核心是高效利用和循环利用,要求是提高资源的综合利用率,方法是由群内向群外、校内向校外延伸利用。此外,专业群资源共建共享关涉所有权以及使用权,即在资源共建共享中各方权益需要得到有效保障,各主体价值需求在资源共建共享中应得到体现,从权益保障与价值实现上调动各方参与资源建设的积极性,并促使共享资源得到持续有效更新,满足教学需求和服务社会的需要。

(五)堅守职业教育技术的价值:技术“共研共推”行动机制

“职业教育表征为一种技术学习,而技术的强势力量以其器物之变引领着职业教育的变革发展,倒逼职业教育在人才素质结构、课程体系与教学模式上与其走向深度耦合”[14]。职业教育强调的技术不仅限于生产技术,也包括治理技术、学术研究技术。生产技术强调产业发展需求和技术叠代更新需要;治理技术和学术研究技术强调化解专业群在发展改革中遇到的重难点问题,两者都是中职学校加快专业群建设速度、深化内涵发展的需要,可有效反哺教学改革、人才培养、社会服务等基本能力建设。在实践中,可以通过“政校行企”共同开展生产技术研发和专业群治理、学术研究,建立共同研究共同推广的支持、激励、运行机制,完善评价监测体系;组建由学校技能大师和行业、企业专家聚集的协同研究团队,协同攻关在生产、专业群治理过程中遇到的难题,加强新技术、新装备、新工艺在实践教学中的应用,强化研究成果的转化和推广;聚焦探索新的研究领域,围绕新的生产技术、职业教育改革研究需求,组织研究团队进行申报和立项,协同开展研究,实现企业的技术创新能力、学校的治理水平、教师的专业科研创新和学术研究能力的协同提升。

参考文献:

[1]任占营.职业教育提质培优的现实意义、实践方略和效验表征[J].中国职业技术教育,2020(33):5-9.

[2]龚筠茜,邱小健.建国以来我国中职教育政策价值取向变迁路径与特点[J].武汉职业技术学院学报,2018,17(6):8-11.

[3]林克松,许丽丽.“双高”时代高职专业群建设与治理体系改革的共同演进[J].高等工程教育研究,2020(5):134-139,164.

[4]韩玉,刘巍巍.职业教育提质培优的核心要义:大质量观视野下推进职业教育全面质量管理[J].职业技术教育,2020,41(36):7-11.

[5]陈国良.理念·体系·治理:教育现代化的基本要素与标志[J].教育发展研究,2011,31(Z1):3.

[6]叶怀凡.应用型本科高校专业集群建设的价值意蕴与实践逻辑[J].教育与职业,2019(9):103-107.

[7]陈保荣,高文杰.专业群匹配产业的价值向度及协同治理要义[J].职教论坛,2020(7):52-57.

[8]张省,袭讯.产学研协同创新知识溢出效应分析[J].科技管理研究,2018,38(6):124-129.

[9]林克松,许丽丽.课程秩序重构:高职高水平专业群建设的逻辑、架构与机制[J].高等工程教育研究,2019(6):125-131.

[10]杨进,刘立新,李进.治理理论视域下职业教育校企合作治理结构的构建[J].中国职业技术教育,2015(36):5-9.

[11] 贾旻,王迎春.“政校行企社”职教命运共同体的涵义、机理与构建策略[J].职教论坛,2020(4):6-12.

[12]余凡,赵蒙成.我国高职院校现代学徒制的价值与实践探索——以物业管理专业为例[J].中国职业技术教育,2019(17):73-78.

[13]宋永则.职教师资本科专业培养包项目研发的理论意义与实践价值[J].中国职业技术教育,2013(3):60-62.

[14]朱德全,熊晴.技术之器与技术之道:职业教育的价值逻辑[J].教育研究,2020,41(12):98-110.

[责任编辑 曹 稳]

The Value and Mechanism of "Government, School, Industry, Enterprise" Collaborative Construction of the Secondary Vocational

School Professional Group

TANG Jie, LIN Kesong

Abstract: The construction of professional groups in secondary vocational schools contains important practical value. In order to effectively promote the construction of professional groups, secondary vocational schools need to build an effective action organization platform for the coordination of "government, school, industry and enterprises", and build action mechanisms such as negotiation governance, talent training, joint training and employment of "double qualified teachers" between schools and enterprises, resource co-construction and sharing, technology R&D and promotion based on the value needs of "government, school, industry and enterprises" in the collaborative construction of secondary vocational school professional groups, so as to ensure the realization of the construction value of secondary vocational school professional groups.

Key words: government, school, industry and enterprise; collaborative construction; secondary vocational school professional group; value; mechanism