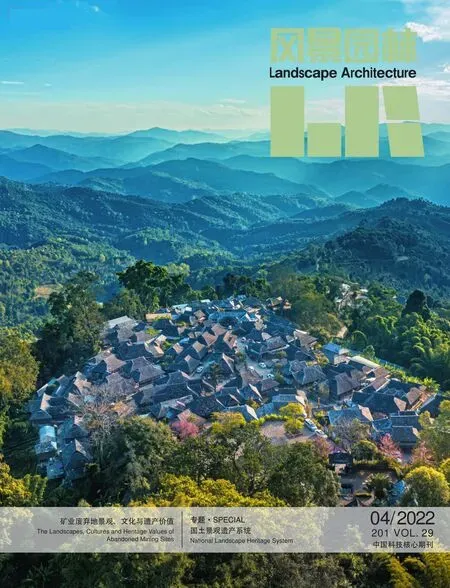

国土景观遗产系统的认知框架

徐桐

1 研究背景

国土空间规划体系的建立,要求对国土空间资源进行整体化、结构化、系统化的研究、管理与调配。而国土景观作为空间资源的特定分野,也需要专门梳理并明确其认知边界及结构框架。在此基础上,方可借鉴业已建立的国内外国土景观保护体系,择其价值突出部分,纳入国土景观遗产的系统性保护之中。

国土景观作为严格的学科研究对象,其内涵与范畴在不同领域尚存不同表述。国土景观史研究的重要著作——《英格兰景观的形成》(The Making of the English Landscape)一书虽未给出“国土景观”的明确定义,但其论述方法和对象仍有代表意义。霍斯金斯从英格兰文化史的角度研究英格兰地貌的历史痕迹、特征及其形成过程,属于国土景观的发生学与还原研究[1]。以上霍斯金斯的研究延续了以索尔为中心的伯克利学派(也称景观研究的文化史学派)的基本视野。对于景观形态,这一学派采取了“一种为鉴别景观中的主要结构(形态)元素,将它们安排成一个发展序列”的方法[2]463。国内学者在近期对中国国土景观的研究中,采用的也是文化史研究范式[3],即在景观史研究视野中,国土景观关注的是不同层次国土地貌特征的形成过程,以及在此过程中具体族群活动的作用。上述研究虽未给出国土景观的严格定义,但涉及的“国土地貌特征”及“人类活动”耦合过程仍大致框定了本研究中国土景观的基本范畴。

上述国土景观认知视野构成了国土景观遗产认知和保护的理论基础。本研究涉及3个基本概念:国土空间中地表形态(地貌及地物)构成的“国土景观”,国土景观中具有突出遗产价值的部分所构成的“国土景观遗产”,以及系统性认知框架下的“国土景观遗产系统”。

2 国土景观与文化景观遗产的保护

具体到保护实践中,将景观作为保护对象的国际实践有2个主要渊源:基于景观审美价值的国土景观保护,以及基于景观历史、文化价值的文化景观遗产保护。其一是19世纪中叶以来,由“风景美”而启发的国土景观保护。英国发端的“景观运动”,基于景观的审美价值,从英国湖区的景观保护开始,影响了欧洲大陆、美国的自然和人文景观保护。通常此类保护的核心是控制国土景观可视特征的劣化。其二是20世纪80年代以来,由景观内在“人地关系”蕴含的历史价值、文化价值而引发的文化景观遗产保护,此类保护的核心是维持景观中传统人地互动关系的稳定传承。

2.1 国土景观的保护

19世纪中叶,伴随近代工业化带来的国土开发,以及传统田园风光的消失,加之这一时期风景绘画带来的“风景美”审美,促使英国先锋环保主义者开展了景观运动。1895年,景观运动促成了英国国家信托(National Trust)基金的成立,其初衷是为了保护自然景观,让人亲近自然,以排遣日益同质化、呆板的城市环境带来的压抑情绪[4]。类似近代工业化背景下的景观运动,在欧洲大陆、美国、日本等国家和地区也开花结果。

20世纪30年代,欧洲大陆的法国、意大利、德国等都进行了景观保护相关的立法与实践。法国于1930年制定了保护具有一定特性的景观地(site)的法律,其保护对象是天然纪念物(如珍稀动植物、特殊地形地貌、自然遗址遗迹等)以及具有审美、历史、科学、神话和风景价值的地区[5]34。意大利于1939年通过《自然美保护法》,并依此法为意大利13个国家风景区制定了风景保护规划[5]60。

经“二战”破坏后,以联合国为中心的国际合作体系重拾战前景观保护的共识。1962年,联合国教科文组织通过《关于保护景观与遗址的风貌与特征之建议》(The Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscape and Sites,以下简称《建议》),这是关于景观保护的最早国际文件之一。《建议》中“景观”指自然环境中的景观,也包括人工环境及因人类活动而使自然景观产生文化价值的内容,并指明了作为保护对象的景观所具有的“文化或艺术价值”[6]47。

1984年,时任意大利文化环境遗产部副部长的加拉索提出“不制定景观规划就不能开发”的观点,并于次年通过了《加拉索法》(意大利语:Legge Galasso),根据此法,意大利各大区均需编制景观规划[5]59-60。

1993年,法国通过《风景法》(法语:Loi Paysage),明确“土地利用规划应考虑景观特征保护以及控制其改变”,“将风景(法语:Paysage)纳入一般法定城市规划、土地利用规划的法定义务之中”。基于《风景法》,法国在国土中划设“建筑、城市和风景遗产的保护区”,其是因审美、历史及文化上的理由而被划定为历史纪念物的周边环境,以及必须予以保护或再生的地区、景观地和空间[5]35。

自20世纪70年代开始,日本地方政府开始通过地方立法形式,制定景观条例和景观规划(日语:景観計画),并且在20世纪90年代开始进入快速制定时期。截至2003年,共有524个市町村完成了景观条例的立法工作。2004年,日本通过《景观法》,将景观定义为“国民共同的资产”,并指出国土景观,特别是由地域的自然、历史、文化等与人们的生活、经济活动协调而形成的良好景观,尤为值得珍视[7]。

日本《景观法》以保护视觉可见景观为主要对象(图1)。值得注意的是,虽然《景观法》的对象、目标及基本理念覆盖日本全域国土景观,但法规条款针对的主体是都市景观[9],如京都的“景观地区”划设,其目标是保护和控制对城区及周边可见的景观。不过,由于日本景观在行政管理上的地方立法自治特点,各地在制定景观条例和景观规划时,又有不同程度的延展,如福冈县制定了《筑后川流域景观规划》[10]、《京筑广域景观规划》[11]等针对流域与区域的景观规划。

1 日本《景观法》体系下的景观保护对象[8]Conservation objects under the system of Japanese Landscape Act[8]

2.2 文化景观遗产的保护

1972年,联合国教科文组织制定的《保护世界文化和自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 以下简称《世界遗产公约》)中虽未明确提出“景观遗产”,但自然与文化遗产的定义涵盖了景观的概念,如《世界遗产公约》第1条文化遗产定义中的“自然与人联合工程”[6]71,这也是20世纪80—90年代文化景观列入世界遗产特定类型的重要突破与契机。20世纪80年代,世界遗产委员会及其咨询机构进行了一系列关于“由于文化和自然结合而具有突出普遍价值的遗产项目”的讨论。作为讨论的结果,于1992年召开的第十六届世界遗产委员会会议将文化景观作为特定类别列入《实施〈世界遗产公约〉操作指南》(以下简称《操作指南》),指出“文化景观体现出人类和自然环境交融的多样性”,“文化景观通常反映了可持续性利用土地的专门技术和与大自然结合的人文思想”[12]。《操作指南》对文化景观遗产的阐释,以及对文化景观遗产3种类型(设计的、有机演进的、关联的景观)的划分推动了代表“人地关系”互动的文化景观的遗产化,影响了后续各国将文化景观列入本国遗产保护对象的实践。

如2004年5月,日本修订《文化财保护法》,将文化景观作为特定类型列入保护对象,指出“文化景观是由各地域的人们生活和生产及当地的风土共同形成的景观地”[13]。并在阐释文件中指出“文化景观是由地域内住民的日常生活和每天的生产活动,结合利用当地的独特气候和土地情况而诞生的景观地,是用以理解日本国民以何种方式进行生活和生产活动所不可或缺的遗产”[14](图2)。

2 日本《文化财保护法》指定重要文化景观保护对象[14]Conservation objects in major cultural landscape designated by Japanese Act on Protection of Cultural Properties[14]

类似的,2004年通过的《意大利文化与景观遗产法典》(以下简称《法典》)吸纳了前述《加拉索法》关于风景保护的内容,并进一步突出了景观蕴含的历史与文化价值。《法典》将景观定义为“以反映自然与人文历史,及两者之间相互关系为特色的国家领土的一部分”,并指出“对景观保护就是要强化和彰显景观的突出价值”[15]。

3 国土景观遗产系统的概念、价值、结构与层次

参考上述法国、意大利、日本等国的相关立法与实践,可知各国对国土景观的保护更多的是进行空间上的分类管控,保护管理措施更加侧重可视景观特征,保护对象是具有审美价值的自然景观,部分与人文环境相关联的文化景观遗产也涵盖其中。相较基于遗产历史、文化价值的文化景观遗产保护而言,国土景观保护的对象更为广泛。本研究中的国土景观遗产概念,借鉴于前述各国国土景观保护以及文化景观遗产保护的实践,具有明显的系统性特征。

3.1 国土景观遗产系统的概念

本研究将国土景观遗产定义为:在具有明确地域边界的国家、区域、地方环境中,由绝美的自然现象、珍稀生态系统所构成的,或由具体族群的定居、迁移、生产、精神信仰等人地互动所凝结而成的,具有突出价值的国土地表形态及此形态中蕴含的人地关系。

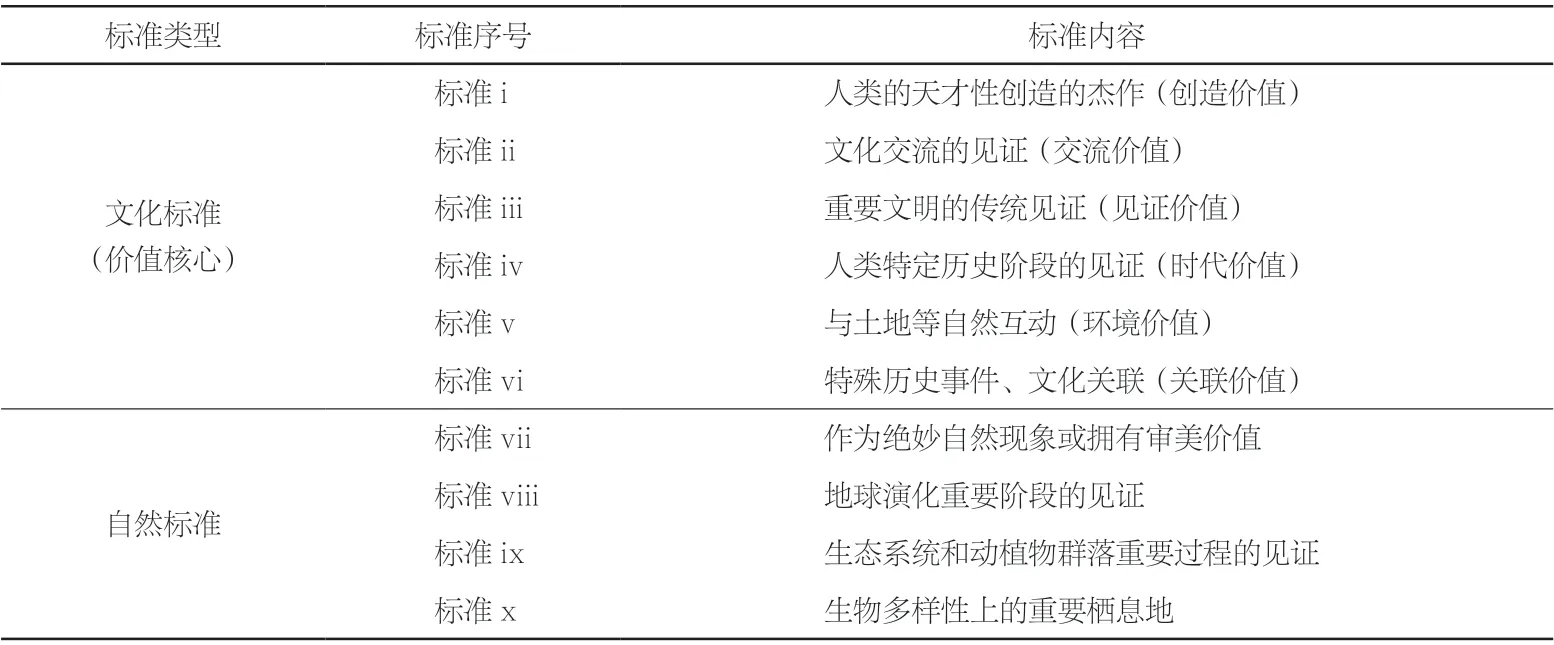

将景观作为遗产进行保护,其基本前提是景观具有为人类所欣赏、纪念或利用的价值。以《世界遗产公约》为例,其宗旨为认可“具有突出的普遍价值(outstanding universal value, OUV)的遗产地”。在《操作指南》中,OUV被定义为“罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化和(或)自然价值”[7]。这项定义需要通过《世界遗产名录》的申遗标准来理解(表1)。

表1 世界遗产的申遗标准概要(文化景观遗产适用)[16]Tab. 1 Summary of application criteria for world heritage nomination (applicable to cultural landscape heritage)[16]

对国土景观遗产的价值认知亦需参考各国国土景观保护中的价值依据,如意大利立法中将作为保护对象的景观列为“具有审美、历史、科学、神话和风景价值的地区”,法国《风景法》“基于审美、历史及文化上的理由”保护景观,以及日本《景观法》《文化财保护法》中的景观价值等。

参考世界遗产的申遗标准,国土景观遗产的自然性价值,如地表形态中的“绝妙的自然现象或审美”所代表的艺术价值,属于直接观察实在世界[17]①所获得的经验性知识,可以通过描述性方法对其价值进行记录;见证“地球演化的重要阶段”“生态系统和动植物群落的重要过程”而产生的科学价值,由于涉及自然概念,需经过科学观察与抽象解释后产生,属于抽象世界的抽象知识,可以通过解释性方法进行价值形成过程的还原或解耦。而对于国土景观遗产的文化性价值,诸如创造价值、交流价值、见证价值、时代价值、环境价值、关联价值等,则涉及具体族群的历史过程与知觉世界,属于知觉世界的知觉知识,需要经验性观察、解释性还原以及理解性方法进行综合的价值认知与转译。

国土景观遗产既包括作为结果的国土空间地表形态,也包括此形态得以塑造的经济、制度、技术动因,以及凝结在其中的社会文化映射与情感信息。国土景观遗产并非是地表空间中的物质要素(自然环境、人工留存)与非物质要素(文化)的孤立存在,而是它们互为支撑的有机耦合,具备第一、二、三自然性的完整结构;同时,国土景观遗产在国土全域、区域和地方性空间尺度与价值颗粒度②上,形成关系网络。国土景观遗产要素多重自然性的有机耦合关系,以及多层次性的空间与价值网络共同构成了国土景观遗产系统。

3.2 国土景观遗产系统的结构

在哲学上,马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出“人化自然”理论,将自然世界定义为第一自然(感性的外部自然),而人类社会生产实践改造的世界定义为第二自然(实践的对象世界)[18]。康德从认识论角度以是否被人类认识与把握为标准,将对象分为“自在之物”[19]和“为我之物”[20]。中国学者将自在的、天然的原始自然视作第一自然,人类生产生活改造后的自然视为第二自然,模仿第一或第二自然而建造的、对前两者的再现或抽象的人工环境(如园林等)视为第三自然[21-22]。在西方,文艺复兴以来,园林被定义为第三自然,区别于田园风光的第二自然和荒野的第一自然[23]。在文学艺术领域,将“人类创造的知识世界,包括语言、文化、理论体系、科学问题、文艺作品等,一切以物化形态存在的人类思想结晶”视为第三自然[24]。

对于多因素耦合的,业已经过人类改造、并存在主观映射的国土景观遗产系统,其结构中同时存在上述三重自然属性。国土地表形态的物质要素中,最底层是岩石壳层及土壤基层,之上是地表自然形态(山脉、河流、湖泊、沙漠、草原、森林等),再之上是气候特征,这三者作为国土景观的自然本底,构成了国土景观遗产系统的第一自然性要素。位于地表形态最表层的是人类物质生产、生活所产生的人工干预结果(城市、村镇、道路、工厂、农田等),其构成了国土景观遗产系统的第二自然性要素。存在于具体族群文化之中,承载具体的审美、精神信仰、情感等投射至景观要素而产生的知觉意义,为国土景观遗产系统的第三自然性要素(图3)。

3 国土景观遗产系统第一、二、三自然性要素结构示意图Structural diagram of the first, second and third natural elements as of the national landscape heritage system

3.2.1 国土景观遗产系统的第一自然性要素

在变动不居的地球演化进程中,原本的自在要素,如地球构造、气候、地表土壤、植被等,在时间长河的特定时刻,耦合成了地貌特征相对稳定、可供识别的空间单元,即景观基本单元及其组合而成的景观斑块,完成了从自然要素向自然景观的转换过程。

国土景观遗产的第一自然性要素需要具备价值前提。对于未经人类实践活动干扰、且未进入具体族群文化史视野中的原始自在自然,其国土景观遗产的第一自然性要素应具备“绝妙的自然现象或审美、地球演化的重要阶段、生态系统和动植物群落的重要过程、生物多样性上的重要栖息地”等审美、生态、科学价值。对于经过人类改造或文化充分认知的国土景观遗产,作为自然本底的第一自然性要素,其价值在于支撑人类与自然环境持续互动的特定属性,包括为人类定居活动提供的水文、地质、建筑材料等自然条件,为生产活动提供的土壤、气候条件,为精神信仰提供的山水映射环境等。

3.2.2 国土景观遗产系统的第二自然性要素

国土景观遗产系统的第二自然性是由人类活动直接作用于地表而塑造的国土景观人工形态。景观史研究通常将国土景观视作社会史的空间固化与价值凝结。通过对国土景观遗产系统的形成过程、文化动因进行还原与解释,能够再现地域环境中具体群体的文化活动演变过程。在国土景观遗产系统建构中发挥影响的人类活动,主要分为3种,分别是族群的定居、迁移,以及最重要的生产性活动。此3类人类活动下形成3类国土景观遗产要素,分别为城乡聚落景观、迁徙廊道景观、生产性景观,并对应作为国土景观系统中的系统节点、系统连接和系统本底。

1)城乡聚落景观作为系统节点。人类定居活动建立的城乡聚落,是在人工改变地表形态活动中作用力最为集中、成果最为显著、结构和功能最为复杂的景观,因其构成了国土景观遗产系统第二自然性要素整体空间网络中人员、物资、信息、能量的节点。人类定居行为分为乡村简单社会活动和城市复杂社会活动。在前现代社会,人类定居活动建构的城乡聚落景观形态是自然地理条件、生产组织方式、社会组织方式耦合后的物质外化。乡村简单社会多依托定居聚落形成自给自足的生产与消费循环,其社会组织方式反映在乡土聚落景观要素中,会出现分姓聚居区、家族同葬墓群、神圣林田及宗祠和民间宗教建筑等社会性空间。对于城市复杂社会,社会组织方式是核心影响因素。在中国古代,通常因“国野一体”的社会性同构使不同层级城市呈现景观形态上的文化分形现象。最鲜明的案例是明代通过《大明集礼》建构起的社会秩序,通过《皇明祖训》等典章敕令在国都、藩王城、州县城等城镇中营建标志性场所,组织相似空间秩序,达到城镇景观上的分形现象。

2)迁徙廊道景观作为系统连接。城乡聚落作为开放节点,节点间人、物资、信息的流动保证了国土空间网络的活跃功能,这些流动所依托的空间廊道及相关遗存构成了国土景观遗产系统的连接网络。在水路、陆路交通系统构成的空间廊道中,人员与物资传输的同时也将区域文化融入了沿线景观形态之中,如秦川之间蜀道沿线有关景观环境、人文交流活动的大量题刻,赋予了景观遗产丰富的场所记忆,形成了以迁移为特征的国土景观遗产系统。

3)生产性景观作为系统本底。依托国土进行的人类生产活动分为食物生产、其他物资生产两大类别。生产性景观遗产的结构包括生产直接发生的空间,如农业作物生长的田地、盐场、金银矿坑等生产性场所;支持生产发生的附属空间,如农业水利灌溉、晾晒、仓储、碾槌等环节的支持性场所;为了组织生产而衍生的空间,如祭祀社稷神、水神、茶祖等与生产相关的社会性场所。生产性景观遗产中的食物生产,以林、田、牧、渔的生产为中心,也包括衍生的制盐、制茶、制糖、酿酒等广义食物生产。其他物资生产景观:在传统农业社会,集中于制陶(制瓷)、蚕丝、造纸、金银铜铁锡等金属开采与冶炼、采石等的人力型景观遗产;在近现代则包括造船、石油开采、机械制造、核工业、兵工等机械型景观遗产。

3.2.3 国土景观遗产系统的第三自然性要素

以山水为代表,人类认知自然环境要素的特征并与之互动,从而建立文化意义的方式有3类。第1类是由外而内的转化过程,即山川等自然环境,作为房屋、部落等生活空间的延伸,赋予其方位标识及共识性的认知意义。古人对山水环境进行了同人类社会制度相衔接的转喻,如中国传统儒家社会将自然中存在的山水同礼序系统相衔接,赋予了其社会意义。第2类是由内而外的投射过程,出于对山水的地理现象难以完全认知的原因,传统农业社会族群将自身社会结构、社会网络关系、身体结构投射至山水之中,模拟出宗教及其他民间信仰体系下的佛教道场、洞天福地和自然神祇,此为赋予山水象征意义过程的隐喻。第3类则超脱了社会意义,是自然环境与人类主体审美、情感的共鸣。文人寄情山水,并践行于诗歌、绘画、游记等文化载体,促成了山水作为文化审美、情感的寄托对象。山水名胜通过名家的文字、绘画描绘,具备了共性审美及情感价值。

3.3 国土景观遗产系统的层次

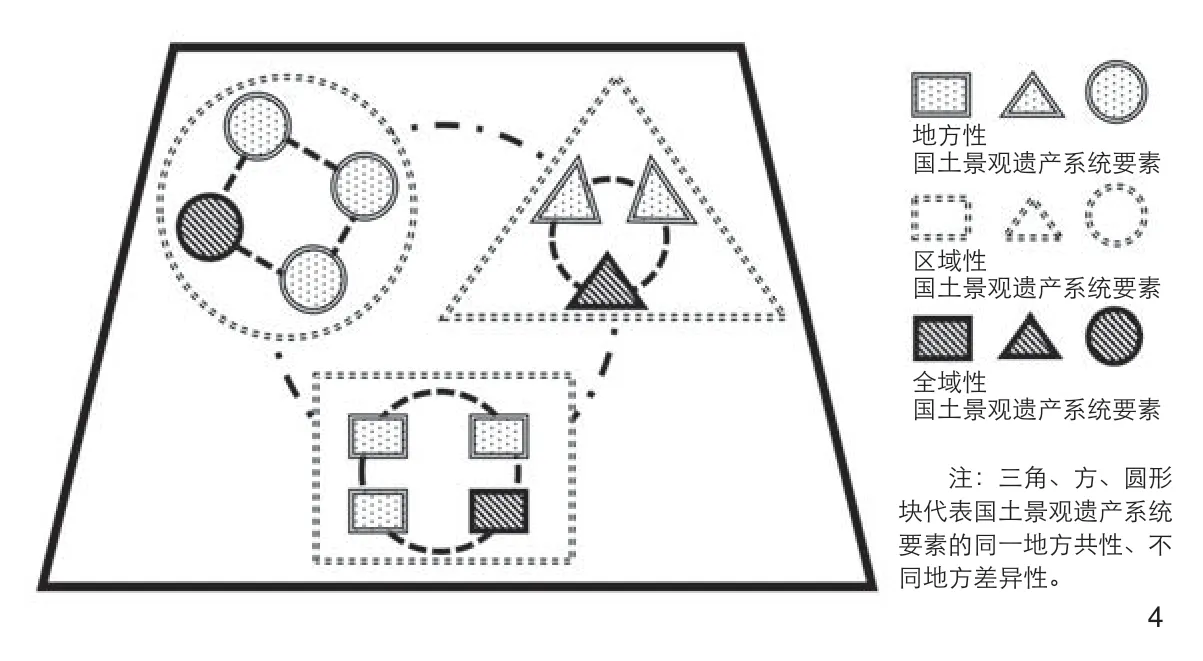

国土景观遗产系统是一个复杂的巨系统,这不仅体现在其系统结构中,也体现在其丰富的价值层次之上(图4)。国土景观遗产最鲜明的特征在于其对象的具体性,其是由生活在具体空间边界中的具体族群,通过其精神情感、社会制度、物质生产活动而建构出的蕴含文化意义的产物。具有共同文化特征(culture trait)的文化区因“空间颗粒度”(spatial grain)[25]17②的不同可划分为国土的全域、区域和地方3个层次。认知国土景观遗产系统第一、二、三自然性要素结构,也需将其置于相应的具体空间层次内进行。

4 国土景观遗产系统的全域、区域、地方层次关系Relationship among the heritage elements at the national, regional and local level of the national landscape heritage system

3.3.1 全域性国土景观遗产系统

全域性国土景观遗产系统的第一自然性要素,是国土地貌特征中最具可识别性的典型要素。《周礼注疏》就“五岳四镇四渎”的选取标准指出“九州皆有镇,所以安地德,一州之内,其山川泽薮至多,选取最大者而言”[26]。在现代,国土自然本底中的景观遗产,应当覆盖具有国家标识意义的主要山脉、河流、海岸线,珍稀动植物栖息地等地貌特征、地质现象与自然生态系统。

全域性国土景观遗产系统的第二自然性要素,是具有国土空间跨度、凝结国家整体文明成就的人工景观体系。如体现定居文化的历史文化名城(西安、洛阳、北京等),以及守卫国土定居环境的长城、海防等防御体系;体现迁徙移动的空间廊道,如秦直道、蜀道(驿道)、大运河等。

全域性国土景观遗产系统的第三自然性要素,是与国家整体文化、审美、精神及情感相关的景观要素。通常,一个国家的文化整合度越高,其国土景观遗产系统的文化内涵越丰富。对于中国这样传承五千年且绵延不绝的文明而言,诸如“五岳四渎”、道教“十大洞天、三十六小洞天、七十二福地”、佛教四大道场,以及杭州西湖等文化性景观,铭刻了国家整体社会、精神、情感、审美等文化要素,是国土尺度上的景观遗产系统。

3.3.2 区域性国土景观遗产系统

国土空间可划分为次级地理单元,即区域。区域可按地貌特征、行政边界,江河流域、作物特征、民族聚居等要素进行划分。区域的共性地理特征包括地质、地貌、气候等自然要素,以及生产、制度、精神等文化要素,并进一步反映在区域性国土景观遗产系统的第一、二、三自然性要素的特征之中。通常,按自然地理条件划分的区域性国土景观遗产系统,其第一自然性要素具有更加突出的共性特征;按行政、生产、民族进行划分的区域性国土景观遗产系统,其第二、三自然性要素的共性特征更加突出。

3.3.3 地方性国土景观遗产系统

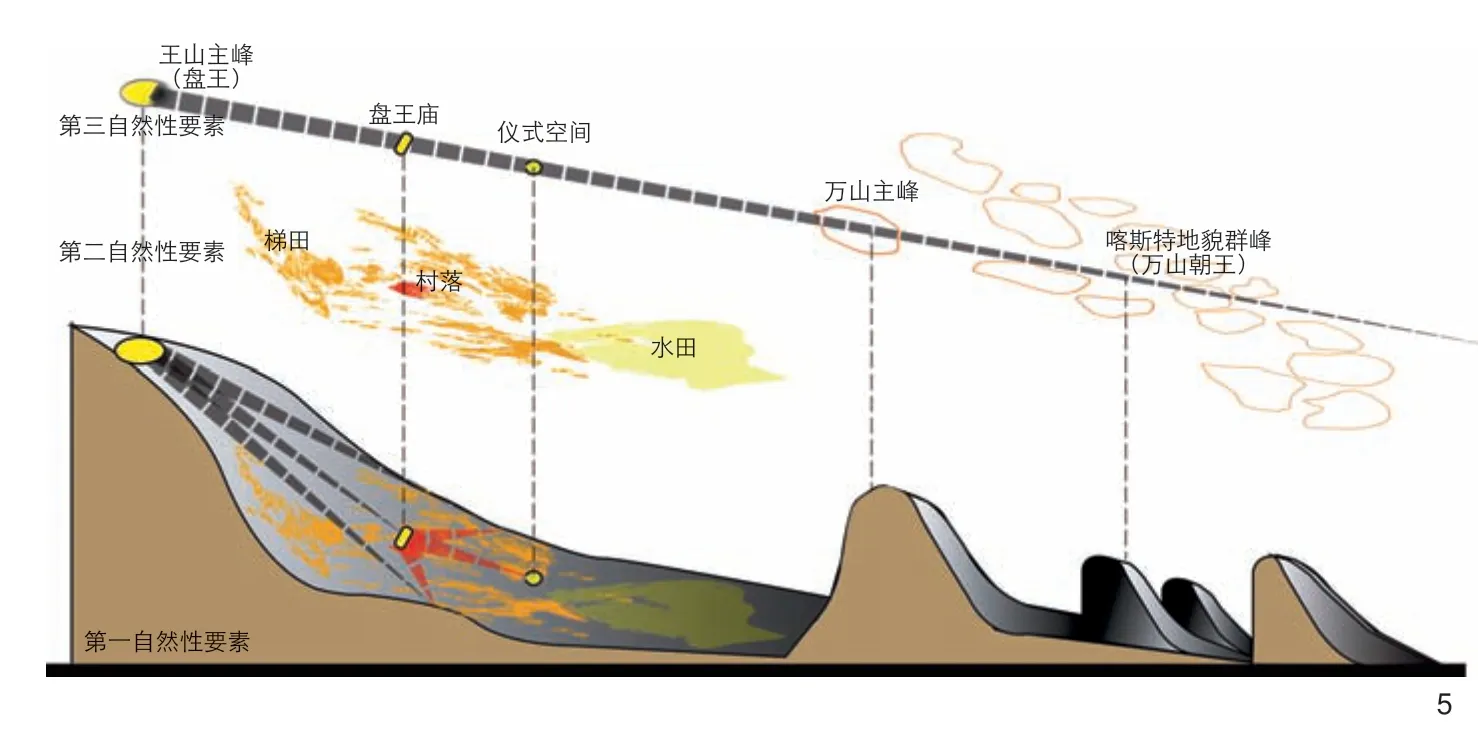

县域及以下城镇、聚落等微观环境中的景观,其有遗产价值的部分构成地方性国土景观遗产系统。地方性国土景观遗产系统的突出价值不在其共性,而在其特殊性。在微观环境中,人类活动与自然环境的耦合关系通常具有更加突出的主题,如哈尼梯田、芒康盐井等景观遗产。

由于微观环境的颗粒度的放大效应,通常地方性国土景观遗产系统第一自然性要素的特殊性构成了整个价值基础。第二自然性要素间的关联耦合关系更加清晰,定居、迁移、生产等活动塑造的地表景观形态呈现超有机(superorganism)的状态,特别体现在相对封闭的、自给自足的乡村聚落景观之中。第三自然性要素与具体族群精神信仰间映射的对应关系也更加明确,通常景观构成的第一、二自然性要素均被族群的精神、情感、信仰投射并产生连接。如位于喀斯特地貌中的排瑶村寨,周边陡峭山体被整理为旱作梯田,平坝空间则辟为稻作水田;其背靠的盘王山主峰、村寨高处的盘王庙、被赋予万山朝王象征的喀斯特地貌群峰,三者共同构成了祖先崇拜映射下的景观意义体系(图5)。

5 连南排瑶村寨构成的地方性国土景观遗产系统The national landscape heritage system of the locality composed in Liannan Paiyao Village

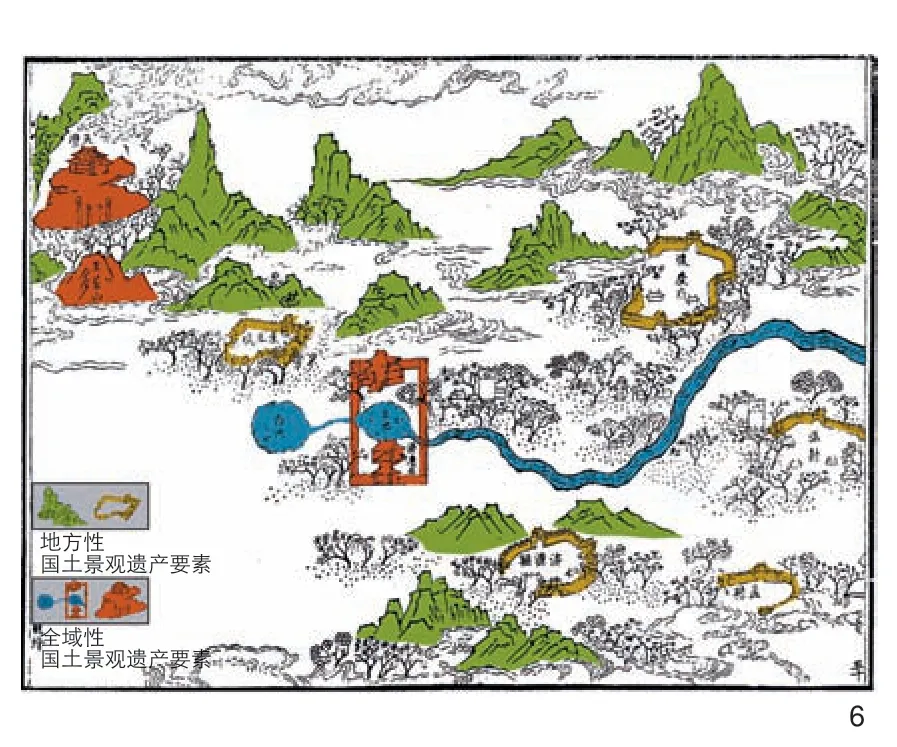

3.4 国土景观遗产系统多层次和多重自然性的整体耦合

国土景观遗产系统具有全域、区域和地方的多层次性。然而,这一多重层次并不简单等同于空间尺度的划分,更多是指景观遗产要素价值归属层次,即景观遗产在国土空间单元、国民具体族群中的价值代表性。全域性、区域性、地方性国土景观遗产系统的要素既自成体系,同时也分散存在于具体空间中,特别是全域性、区域性国土景观遗产,分布存在于具体的县域、乡村聚落环境之中。以“四渎”之一的山东济水为例(图6),在其源头济源,既有属于地方性国土景观遗产要素的山-水-林-田-湖系统,也有属于全域性国土景观遗产要素的济水之源(东池、西池)、济渎庙、天坛、王屋山等要素。

6 多层次国土景观遗产系统叠合关系示意图(山东济水之源)[27]Schematic diagram of multi-level national landscape heritage system elements (case of the origin site of Ji River in Shandong) [27]

此外,某一具体国土景观遗产系统,通常同时具备三重自然性要素,从而呈现完整的结构。以明十三陵为例,其第一自然性要素为以北侧天寿山为主峰的三面环山与南侧略有开口的、中有沙河水流经的平坦地带;第二自然性要素是在“事死如事生”的理念下建造的13座明代帝王陵墓及其附属神宫监、祠祭署、神马房、卫所、陵户村等人工景观;第三自然性要素是根据古代风水堪舆理论,赋予十三陵所在80余平方千米范围内山脉水系的文化意象[28]。通过上述三重自然性要素的耦合,十三陵的自然世界、人为世界、知觉世界高度有机地整合成为一体。

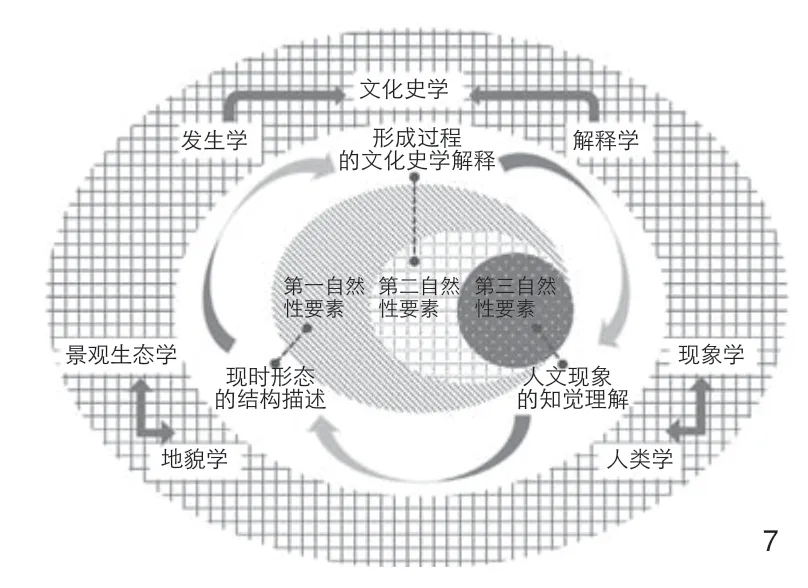

4 国土景观遗产系统的研究框架

作为国土景观中具有突出价值的部分,国土景观遗产系统的研究框架可置于景观的现时形态、演化过程、人文现象等研究路径之中。首先,国土景观遗产系统的研究出发点应是对景观基本组织单元及其空间关系的识别、分类与结构、功能的解析。其次,国土景观遗产系统的形成史研究应聚焦景观形态演变过程,并将此过程与具体文化史进行关联还原。再者,国土景观遗产系统须被当作主客体统一的现象学存在,通过知觉转译还原景观意义的结构与建构过程(图7)。

7 国土景观遗产系统的研究框架Research framework of national landscape heritage system

4.1 国土景观遗产现时形态的结构描述

存在于地表空间的国土景观遗产,最直观的认知路径是其外在形态。法洛将景观定义为“限于直接观察范围内的全现实景(法语:tour d’horizon real)”[29]。为消除因观察位置而产生的差异,揭示景观外在形态的客观规律及其内在运行机制,产生了地貌学和景观形态学等对景观现时形态进行描述的方法。

地貌学是研究地表形态特征及其成因、演化、内部结构和分布规律的科学[30]。19世纪末至20世纪20年代,经李希霍芬、彭克父子著述,理论体系已基本完备的地貌学建立起了国土景观现时形态认知与描述的基本研究视野[31]。

20世纪30年代,伴随“生态系统”新概念的提出,特罗尔于1939年创造了“景观生态学”(德语:Landschaftsokologie)一词,用以概括当时出现的从航空照片中研究空间景观格局的方法[24]5。承袭地貌学的基本认知视野,景观生态学对地表形态的特征分类、格局、形成过程进行研究,并叠加了结构、功能关系等系统论的视点,形成了以景观格局、演化过程为主旨的基本研究框架[32-33]。

4.2 国土景观遗产演化过程的文化史学解释

除现时形态描述之外,对于不能通过直接观察获得的景观演化过程及其动因,需要进行抽象性解释。早期地表自然形态的成因解释范式同样源于地貌学,其中较具有代表性的有戴维斯建立的“解释性地貌描述”方法。1925年,索尔发表《景观形态学》一文,其将文化作为划分地球表面可见特征的驱动力,将自然环境作为人类活动的媒介[34]。由于地表自然形态经人为改造而不可能还原完全自然的景观形态,以索尔为代表的伯克利学派在研究景观的形成过程中,开创了文化史学的解释路径,也被称为文化史学派[2]368。景观研究的文化史学派通常强调发生学方法[35]③,对现在观察到的地理景观提供其形成过程的解释。克拉克指出“发生学方法集中于探究过程,因为使我们感兴趣的当前景象只有在产生这种景象的过程中才能理解”[36]。20世纪50年代,景观研究的文化史学路径得以延续和拓展,产生了更多国土景观相关的研究成果,如Darby的《英国景观变迁》[37]及霍斯金斯的《英格兰景观的形成》[1]。

4.3 国土景观遗产人文现象的知觉理解

20世纪中后期开始,受海德格尔存在主义现象学等哲学思潮影响,出现景观概念的新诠释和发展。社会学与人类学领域下的景观研究反对“将景观作为客体和世界图像(world image),将人类作为外部世界观察者的主客对立”[38]④。20世纪80年代至90年代初期,国土景观塑造动因中的人类活动本身成为研究对象,即景观生产的社会过程和实践被当作“观察方式”[2]370,新的“景观认知”将景观视作承载具体族群空间、社会关系耦合过程的载体[39-41]。

现象学视野下的国土景观认知脱离了对地表形态特征、历史演化过程的考察,更多地将国土景观作为经由人类定居、耕作等生活和生产活动而转变为具有特定文化内涵的场所。以现象学视野研究国土景观,目标是理解和阐释特定社会族群的属性、机能,及其与具体场所间的耦合关系。

5 结语

国土景观首先是作为自然地志、景观史的研究对象,之后因其具有的遗产价值而成为国家立法整体保护的对象。国土景观遗产的价值源于3个部分:1)通过欣赏国土景观遗产而获得的审美情感价值;2)通过研究国土景观遗产蕴含的具体族群定居、迁移、生产活动等文化史信息而揭示的历史、科学价值;3)通过认知国土景观遗产承载的具体族群的精神信仰及情感映射而呈现的文化价值。

国土景观遗产的认知须采用一种系统性的研究视野。国土景观遗产系统强调国土景观物质层(第一、二自然性要素)与意义层(第三自然性要素)的耦合关系。认知国土景观遗产系统不应局限于其物质、非物质要素本身,也需拓展至这些要素间的耦合关系,以及此类关系得以维系和存在的外部因素(如气候、水文、社会制度与社会网络等自然和人文环境)。因此,国土景观遗产系统的价值认知应采用全面、系统、关联性的视野。对于国土景观遗产的地表现时形态,是经验世界中可通过直接观察所获得的经验性知识,即可通过描述性方法对其进行归纳与记录;对于国土景观遗产形态系统运行机制,内外动因促成的形态演化过程,已经超出了直接观察可以获得的经验知识,需要抽象、演绎等逻辑思考过程,即通过解释性方法进行还原或解耦。当国土景观遗产研究对象从客观存在的地表空间(space)转化为凝结了具体族群情感和文化意义的主观存在的景观场所(place),则不仅需要经验世界的观察、记录、比较,在抽象世界中还原和解释其形成过程中的文化与自然动因,还应进入具体族群的知觉世界(精神与情感世界),以具体族群的视角去获取知觉知识,通过理解性方法对国土景观遗产的文化意义进行认知与转译。

国土景观遗产的保护实践须建立系统性的框架,包括完整的法规政策、技术标准、编制审批、实施监督机制。国土空间规划体系的提出为建立国土全域范围下统一的国土景观遗产保护提供了契机。通过从国土景观形态、文化史、人文现象的不同视角认知具体景观遗产价值,建立各层次国土景观遗产保护对象清单,在国内推动全域、区域、地方多层次,第一、二、三自然性耦合的国土景观遗产保护专项规划,将其相应空间边界、保护管控要求落实进各级国土空间规划划定的保护控制红线之中。

注释(Notes):

① 来自英国学者普林斯提出的地理研究获取知识的3个途径及其知识属性,分别为实在世界(real world)、抽象世界(abstract world)、知觉世界(imagined world)[17]。②本研究国土景观遗产的“价值颗粒度”“空间颗粒度”借鉴景观生态学研究中的粒度概念。景观生态学中,景观的尺度往往以粒度(grain)和幅度(extent)来表达。其中空间粒度指景观中最小可辨识单元所代表的特征长度、面积或体积。

③ 发生学方法,或称发生学说明(genetic explanation),用来叙述构成某一事物的各项要素以其特定结合关系相互作用,在时间序列上的变化。

④ 现象学认为,观察具体化表现从来不是科学通常设想的那种简单活动,且现象学反对将主体(观察者)和客体(被观察者)分离的任何假定。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1改绘自参考文献[8];图2改绘自参考文献[14];图3~5、7均由作者绘制;图6改绘自参考文献[27];表1由作者译自参考文献[16]。