中国近代风景区制度的形成及其特征

傅舒兰 潘丁琳

对于风景区的理解,通常建立在1982年国务院公布的《风景名胜区条例》对风景名胜区定义的共识之上:“具有观赏、文化或者科学价值,自然景观、人文景观比较集中,环境优美,可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域”①。由“各级政府确认,划定明确的界域,设置健全的管理制度,作出总体规划报请有关政府部门批准,按照规划进行有效的保护和必要的开发、建设”,即现代意义上的风景名胜区。但是,根据周维权在《中国名山风景区》的经典论述,传统的风景区“并不完全具备这些条件,它们只是社会约定俗成而非经政府确认,除个别情况外,一般都是自发形成而非自觉地统一规划,区域格局比较模糊,没有明确的范围界线,当然也没有统一的管理机构”[1]。上述风景区从传统到当代的认知转变,引出本研究试图解答的关键问题:传统如何向现代过渡?现代风景区的规划保护制度又是在何种背景下产生形成的?为此笔者考察了近代风景区相关制度的形成过程。对这一过程的解读,可加深我们对风景名胜区的认识,也有利于探讨当下国土空间和自然资源整合过程中应如何对待这类资源的问题。

从既往研究来看,风景园林学、建筑学、城乡规划学等相关学科已开展近代园林研究,有不少关于风景区内近代建筑群②的研究,但仍鲜见以近代风景区制度形成为关注点的讨论。通过梳理1982年前关于风景区的论述可知,虽然自20世纪20年代开始已经在报刊上出现了风景区的提法,但在1934年才形成较为系统的论述,张其昀以浙江省为例,从地势、地质、水系、植物、古迹5个方面,诠释了风景区的特征[2]。随后研究一度停滞,直到20世纪60年代,才开始零星出现关于风景区建设(建筑创作、植物配置)和园区内产业等的讨论[3-5]。改革开放后,逐渐推进典型风景区保护和建设的研究。研究通过归纳类型特征[6-10],提出规划管理原则[11-13],推动风景名胜区制度的建立。可以说,新中国成立以后,风景区的研究开展与制度确立的过程是相对清晰的,但尚缺乏近代相关的研究。为此,笔者通过史料梳理,从近代风景区的产生背景、思想来源、形成路径、具体呈现等方面展开论述。

1 风景区产生的背景及思想来源

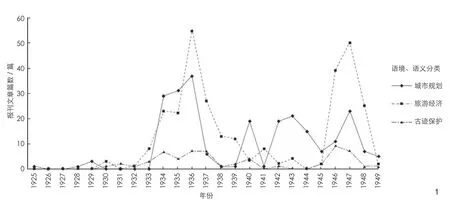

首先,风景区包含自然与人文两部分内容。这亦充分体现在张其昀概括的风景区特征中:前4个方面涉及自然本底,第5个方面是人文古迹,其中需要借助人为干预进行保护的,主要是“植物(森林)”和“古迹”。这5个方面的特征是笔者梳理纷杂历史信息的最基础线索。其次,分析近代报刊③中的“风景区”语义和语境(图1),涉及城市规划、旅游经济、古迹保护3个方面内容。其中旅游经济主要指当时为发展经济(特别是农村经济)进行的旅游景区开发建设,实际上也是带动名胜古迹整理保护的重要社会趋势。综上,本研究从森林保护、名胜古迹保护、城市规划建议3个方面阐述风景区制度产生的背景及思想来源。

1“风景区”的语境、语义分类及其发展趋势Semantic differentiation and development trend statistics of scenic zones

1.1 森林保护思想

森林保护思想伴随近代实业发展而兴起。从现有材料来看,在清末兴办实业、创办学堂[14]的过程中,“森林保护”最初作为农林学校“林科”中的一项课程④被引进。学制参照日本,课程内容主要是森林灾害防护,包括大部分的自然灾害与人为损害。从20世纪20年代正式出版的《森林保护学》[15]教材来看,人为损害主要包括“森林境界损害(林界)、森林主产物利用上损害(伐木)、森林副产物利用上损害、烧田之害、森林火灾、森林犯罪、林役权之害”7项内容。这种通过划定区域界线,保护相应范围内森林植被与动植物生存环境的思想,影响了之后森林保护机构的设置,以及与风景区紧密相关的“保安林”“风景林”“森林公园”“森林保护区”等一系列政策制度的出台。

1.2 名胜古迹保护思想

名胜古迹保护思想随近代国家意识觉醒和旅游业兴起而显现。广泛而言,中国人历来重视且精于考证山水名胜和历史古迹。这一点在历代地方志中有明显表现。但是,这与现代意义上重视物质保存的古迹保护思想不同[16]⑤。直至清末推行地方自治,才通过制度建设开展名胜古迹物质遗留的普查和保护。清政府于1908年12月颁布的《城镇乡地方自治章程》将“保护古迹”与救火、救济等项并列为自治范围内的“本城镇乡之善举”。随后,1909年清末民政部颁布的《保存古迹推广办法章程》具体列出了6条调查内容、5项保存内容,饬令各地实行[17-19]。古迹从传统士人“以广识见”[20]的场所,到了近代转变为《中华民国宪法》规定的“有关文化”且“得制定单行法”的保护对象⑥。在各地开展古迹调查整理工作之后⑦,“风景”才被视为古迹保护的对象,并在1928年南京国民政府内政部颁布的《保存名胜古迹古物条例》[21]内以“湖山类”的形式出现。可以说,古迹保护是促使风景作为保护对象被关注的关键因素。当然也不能忽视:风景在内涵和范畴上很大程度上区别于一般古物、古建筑,在后期发展中风景又逐渐被古迹保护的体系排除。如1930年南京国民政府公布《古物保存法》[22]将保护对象缩为古物范畴⑧,又如1935年南京中央古物保管委员会成立并开始组织工作、改组撤裁各地名胜古迹、古物保存会[23]等事实。尤其是20世纪30年代旅游业的兴起,使规划建设成为风景区制度的主要目标。但风景区内存在大量古迹,这些古迹又是使风景区类型成立不可或缺的部分,所以实际上古迹保护思想及其相关制度始终影响并作用其中。

1.3 城市规划建设思想

一系列空间上的城市规划建设思想伴随近代市政体系建立而引入。从城市发展历程来看,通过城市分区(划分区域规定用地性质)来管理城市是随近代市政体系建立引入的规划技术手段。再从近代报刊出现风景区一词的过程来看,在20世纪20年代,风景区一般出现在某城市制定规划方案或者建立市政体系的报道中,指的是城市规划分区中的一类。这些风景区在空间上往往处于传统城市的近郊。通常受城市发展扩张[24]⑨、城市公园或城市美化[25]⑩等思潮影响,风景区成为城市中较为特殊的分区。20世纪30年代以后,随着区域交通基础设施建设的推进,才出现了距离城市较远、以名山大湖为主体开发的避暑旅游胜地,也称风景区[26]⑪。但这些风景区内容范畴更接近于目前的旅游景区,通过设置管理局管理风景区内建设和旅游服务等事项,有一些旅游景区的管理局还附带开发度假别墅。这些空间上的规划建设思想是影响风景区制度形成的主导因素。

将森林保护、名胜古迹保护、城市规划建设3个方面思想的影响落实到空间层面,可分别对应风景区的自然本底(风景林)与人文建设(风景区)2条线索。依循这2条线索,推进考察近代风景区制度的形成。

2 风景林及其相关制度

本节主要梳理与风景区自然本底保护和建设相关的近代制度形成过程、特征及影响。

2.1 保安林

从时序展开,首先是清末。随着发展实业的需求,引入森林保护学,各省(湖北、湖南[27-28]、浙江[29-31]、东三省[32]等)劝业道署开始探索制定相关规则和章程。辛亥革命后,国体的变更使得国家创建新的法律成为可能,便有在农工商范畴的提案——《森林保护法》[33]。但从后期报道来看,最终法案定名《森林法》,作为1914年第十六号议决法律公布,随后1915年又有《森林法施行细则》出台。

《森林法》分总纲、保安林、奖励、监督、罚则5个章节,对国有、公有及私有森林的管理机构和权责进行了规定,同时也为鼓励造林、保护既有森林制定了相应的奖惩机制。其中值得关注的是第二章“保安林”[34]⑫。未经地方许可,不得采伐保安林,并禁止引火物入林。无论是何种产权属性的森林,只要关乎国家生态安全,农商部或地方行政长官可划定为“保安林”。此外,列为古迹名胜的林木直接适用保安林规定[35]。可以说,《森林法》中关于保安林的规定是森林保护领域较早涉及名胜风景保护的制度规定。《森林法》规定保安林由农商部委托地方官经营管理,为此各地可以修正已有规则条例或颁布新令。1922年农商部颁布《保护森林规则令》[36],督促各地推进相应工作,包括“森林调查、保护法编订、伐木证据、伐木办法限制、奖励及禁止盗伐罚则”。湖北施行《湖北森林保护单行条例》[37]、沈阳拟定森林保护法政令[38]、青岛公布森林保护规则[39]等,均在《保护森林规则令》颁布后次年(1923年)展开。只是这些早期的地方条例规则,并没有反映《森林法》提出的保安林制度。如《湖北森林保护单行条例》更加注重森林调查登记和相应造林砍伐的奖惩。

2.2 风景林

相较于保安林,风景林的提法出现较晚。从目前可查阅的资料来看,风景林出现在1920年湖南省省长谭延闿对岳麓森林培秧局呈报《麓山全图即林务计划书》的批复中:“麓山为名胜之区,观瞻所系……于注重经济造林外,并应注意风景林”[40]。并指示林务专员再行会同经理选择可“点缀风景、怡人心目”的树种,绘制精密图说,分区载明植树种类经费等。随后计划再以《岳麓风景林筹办计画》[41]上报,并获批准。在详细内容的报道中,负责人林务专员朱继承进一步阐释了何为风景林:“岳麓为历代名胜,近乎省垣,应有本处按照风景林办法筹备,以资点缀,而壮观瞻。”[42]同时,也明确了通过测绘明确国有管理林界(“官荒地界”)、分区规划设计、分段施工实施的基本方案。由此不难发现,风景林的空间范畴基本等同于当前的风景名胜区,只是地理位置分布上偏重中心城市周边、建设上偏重林木培育。

湖南岳麓山风景林的成功推进[43],引起了农工商部[44]和社会各界[45-46]的注意和报道,并影响了浙江、江苏等地。1925年,浙江省工程局呈报《西湖风景林之计画》,“拟略照《森林法》之规定,就西湖附近山地,不论官有民有,一律造林。划分区域,预订期限,或由职局直接执行,或责成地主自行栽种”[47]。同年亦有浙江政务会议通过《风景林条例》等报道[48]。

1927年后,风景林逐渐成为与保安林并置提出的,森林保护的重要事项之一。江苏省农矿厅规定的职务范畴的第三项内容即是“关于保安林及风景林事项”[49]。提交农政会林业组审查的议案,也有“关于建设保安林风景林各案”[50]。1929年,中山陵建设万众瞩目,《中山陵园造林设计草案》中亦有类似表述:“造林目的,当为保安林之一种,而兼代风景林意味者”[51]。同年,江苏省农矿厅长何玉书为统一江苏林政,提出全省划分三大林区的设想,也强调“注意营造风景林”[52]。从以上政府文件的遣词用语可见,风景林与经济林、保安林并立成为“应注重建设”的三大林种。

至此,风景林已经成为林业系统内具备共识的专用名词。风景林不仅位于历代名胜古迹所在的区域,注重树种美观,同时也与注重生态防护的“保安林”并重,成为森林保护的重要内容。

这一共识的形成,促使各地开始探索风景造林。从《申报》一家的报道来看,1929—1930年,就有吉林北山、南京、西湖博览会(孤山)、北京、西湖第一造林场(南屏山等处)、京沪沪杭甬两路、津浦铁路等地开展风景林建设。反映在制度建设上,则有各地颁布或修正的森林(保护)规则。例如1930年《北平特别市修正森林保护规则》[53]的第三条“左列林木非呈经公安局转请市政府核准不得斩伐,一有关风景之林木,二路旁或河堤之林木,三寺庙或坟墓之林木,四前三款之林木”;抑或《青岛特别是森林罚则》第二条“有左列各款情形之一者依照森林法第二十二条处罚,一盗伐风致林(风景林)者,二盗伐水源涵养林者,三盗伐保安林者”。相对于1923年前后注重调查登记和奖惩的地方法规,这一时期的法规开始明确保护对象范畴,风景林往往最先被考虑。当然,作为国家基准的《森林法》,也进行了修正[54]。1930年公布的《森林法》[55],从原有5章节32条增至10章节77条。为更好衔接前法,依然沿用保安林统括森林保护的对象,风景林作为其中一个子项列入⑬。“保存名胜古迹风景所必要者”,可被认定为保安林。

至1930年,风景林作为《森林法》框架下的制度得以确立。行政上由实业部的农林部门主管,审美上偏重名胜风景,建设上注重林木培育。

2.3 森林公园

伴随风景林重要性的凸显,1927年后还出现了森林公园建设潮。较早提议举办森林公园的江苏省[50]于1928年选址太湖筹设省立森林公园[56]。相较于风景林,森林公园更注重自然、天然[57]。1930年太湖森林公园定名国立太湖公园[58-59],由陈植编写《国立太湖公园计画书》[60]。同一空间领域内还有浙江省提议在太湖滨建设江浙公园[61]。无论用字还是意指,森林公园更接近于日本国立公园或美国国家公园。但在中国,国立公园涉及面广,资金要求较大,没能如期推进[62]。反而是规模相对小的森林公园,迎来了建设小高潮。特别是1931年颁布的《实业部林垦署组织法》将森林公园列入实业部林垦署的职掌要项[63]之后,实业部政令要求各省推进森林公园建设[64],同年就有南京、济南、天津、西安等地响应开展。由于森林公园“对开发城市风景、增进人民健康、关系甚大”,这场由实业部发起并主导的建设运动,一直持续到抗日战争爆发前。

比较前述偏重名胜风景与林木培育的风景林,森林公园更偏重于天然意趣与公园建设。在建设内容上,森林公园建设更接近于包含修路、建筑等内容的园林设计。在开展形式上,森林公园更接近于以政令项目主导的方式开展建设,而非法制化。

3 风景区及其相关制度

本节主要梳理与风景区保护和建设相关的近代制度形成过程、特征及影响。

3.1 城市规划的风景区

根据上述内容,风景伴随近代古迹保护思想的引入而被确立为保护对象。在空间上,基本等同于《保存名胜古迹古物条例》中历史积淀丰富的名胜“湖山”。

但从用词看,“风景区”较早用于城市规划领域。城市规划专业随近代市政的建立而引入,分区(zoning)是其主要技术手段,也是重要技术特征。而西方城市规划少有在城市公园区域以外另设的“风景区”。类似城市规划中另设风景区的,目前只见于日本的“风致地区”。

1925年,《拟仿日本商场成规划为几种市区》见报,报道了南京筹备市政计划[25]。当时南京市分区较为零散,共有风景区、住宅区、货栈区、工厂区4种。第一项就是风景区,“拟由清凉山环而至玄武湖燕子矶诸名胜,开辟马路,建筑公园为风景区”。1928年刘纪文重任南京市市长后,改城市分区为政府区、工业区、商业区、教育区、风景区[65]5种,开始接近现代城市规划的方式。1929年,由孙科主导编写的《首都计划》定稿,将前述南京市分区中的风景区改为“公园区”,相应内容并入“公园与林荫大道”章节。以上关于风景区在南京城市规划中被提出并更名公园区的过程,反映出近代早期城市规划因主导人员背景不同而产生的技术体系差异。这一差异也体现在更早的地方自治时期,不同城市在建立市政体系的初始,采用了迥异的规划技术语言。当然这一过程,也反映出国民党南京政府建立中央集权后,开始任用留美人士编制规划的倾向。后期影响显著的一些标志性规划,如《首都计划》《大上海计划》,还直接聘用了美国建筑师编制规划。

综上,风景区一词虽然较早用于城市规划,但所见案例不多。到1930年左右,仅有南京、无锡(惠山)、常州、杭州(西湖)等地规划过城市风景区。从地理特征来看,这些城市规划的风景区,往往是古城墙外(郊外)的名胜古迹集中地。由于位置紧靠城市,在近代建立市政时被划入市区范围,并通过开辟道路等手段与城市连接一体。

3.2 旅游风景(名胜)区

20世纪30年代,风景区随着旅游业的兴起,发展出另一种远离城市的形式,即将诸多名山划定为风景区,作为旅游目的地进行建设。这类风景区的近代化建设,往往是以早西方传教士的避暑别墅作为建设基础。较早开辟的风景区,大部分是别墅群的聚集地,如庐山、莫干山、黄山等。同时也有并用“风景名胜区”或“名胜区”称呼的情况⑭。这些风景区的开辟,还得益于战事日趋平稳后的兵工筑路运动⑮,推进了区域铁路和公路的建设。浙江省是贯彻兵工筑路政策较好的地区,也是风景区建设较早、推进最快的区域。

1933年杭江铁路贯通浙东时,浙西已有发达的公路系统,其中京杭国道支路通莫干山风景区、杭徽公路则经天目山风景区[66]。浙江省公路局以省内名胜颇多,“若能完善交通广招旅游,则有助民生经济”,于1933年12月制定了《浙省将来繁荣计划》。计划通过2个阶段完善设施,使“浙省之成为东方瑞士”。第一阶段注重建设通向风景区的支路与休憩亭、保存古迹,以及设置“电话、浴场、运动场、汽油急救救济”等基础设施。第二阶段设立“旅游访问机关”,配多语种导游,共设6个服务部门[67]。1934年2月,时任军事委员长的蒋介石发起东南交通周览会[68],旨在通过完善辖区内公路网的建设,推广旅游、发展经济、确保军事便利、巩固治安。按照他对“苏浙闽皖赣五省边区……限于6月前一律赶筑完成”的要求,浙江省公路网的建设得以加速,到1934年7月基本完成并开筑风景区支线[69]。

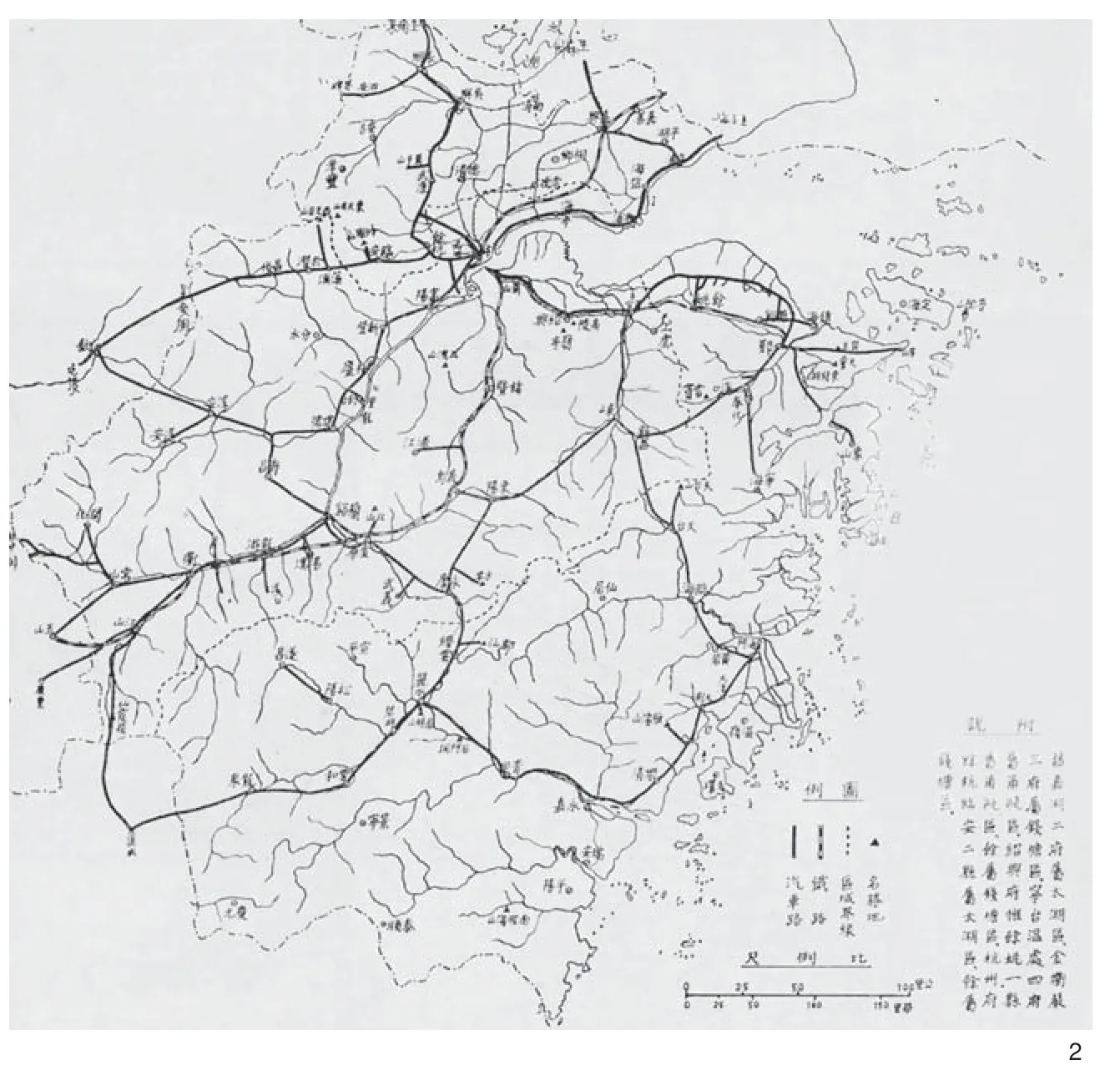

当然,浙江风景区的发达除了体现在完善的省域交通网建设外,也与地理学家张其昀对省内风景资源的整理研究密不可分。1934年,张其昀接受东南交通周览会委托,调研走访40天,完成了《浙江省风景总说》[70](图2)。《总说》图文共20余页,包含“地势与风景”“地质与风景”“水系与风景”“节候与风景”“物产与风景”“建筑与风景”“聚落与风景”7个章节,对浙江省的风景资源进行了系统梳理。这种风景资源的梳理框架,对此后风景区的研究影响深远。浙江省也是东南交通周览会涉及5省中唯一系统梳理了风景资源的省份。

2 《浙江省风景总图》[70]Scenic Overview in Zhejiang Province[70]

东南交通周览会虽因水旱交迫未能如期举办⑯,却对风景区发展影响深远。除了黄山、庐山、莫干山等重点景区为开辟建设相继成立建设委员会,前述近郊风景资源丰富的南京、无锡(惠山)、常州、杭州(西湖)等城市风景区的建设也得到了很大推进。同时,东南交通周览会提前宣布结束,成立浙江省名胜导游局,移交各项事宜[71],也是浙江省风景区制度化的重要推手。

1934年4月27日,浙江省政府决议通过由委员兼建设厅厅长曾养甫⑰递交的提案,设立浙江省名胜导游局,专司办理“开辟整理名胜区域促进旅游事业”[72]。相应的组织规程已于1934年4月13日公布[73]。规程共7条,规定名胜导游局直隶建设厅,导游局分设名胜组、旅行组、总务组。名胜组负责开辟管理各地名胜;旅行组负责发起团体旅行,提倡各种郊外运动生活及指导旅客游览事宜;总务组负责编印各种旅行指南,组织旅游协会及办理其他旅游有关事务。从1935年刊印的《整理及开辟全省名胜计划》[74]来看,名胜导游局计划了未来2年内的重点工作事项:划分名胜区域;设置管理处管理名胜区内荒地、办理私有土地及房屋登记、维持名胜区内公共安全、保存名胜区内古迹并梳理游览指示牌;提倡旅游及与进行对外联络;办理附属营业(设立上海办事处、购置新式汽车数辆、建筑新式旅馆、发售物产包装等)。从具体划分来看,沿袭了张其昀在周览会期间的梳理,将全省名胜“划分为十七风景区”。但实际上名胜导游局的工作开展得并不顺利。到1935年11月已成立名胜管理处的风景区,只有天目山和七里泷二处(雪窦山仍在商洽)[75]。仅在东南交通周览会基础上编辑出版各景区的中英文指南和《周览路线图》等,在杭州市区也仅开展了不多的工作(开设导游员养成所、添设断桥问讯处)。1936年1月,浙江省建设厅实行财政紧缩,裁撤名胜导游局。裁撤后导游事务由杭州市政府秘书处接收,各县名胜管理事务复归各县政府办理[76]。

虽然浙江省名胜导游局从设立到撤销仅2年时间,但是对于风景区制度的形成,却有着标志性的意义。当时根据系统的风景资源梳理来划分风景区、在风景区内专设名胜管理处管理区内各项事宜等,均反映于当代风景区制度。同时,风景区是需要控制建设的特殊建设区域这一认识,还进一步反映到相关国家法的制定。如1938年国民政府在重庆颁布的国家《建筑法》,就有条文单列了“风景区内建筑由内政部核定”的内容。

4 制度特征、来源与影响

4.1 风景林和风景区制度的空间叠合特征

根据前文内容可以概括近代风景区制度的发展形成与基本特征。在清末兴办实业与城市近代化背景下,在实施森林保护、名胜古迹保护、市政规划的过程中,湖北、湖南、浙江、江苏等地逐渐显现出与风景相关的实践案例和思想萌芽。直至20世纪30年代,随着旅游业兴起与南京国民政府政权稳固,所辖东南五省(苏、浙、闽、皖、赣)不断推进风景区建设,形成了2套制度。第一套是由农林部门主导,以《森林法》与各地森林保护规则作为保障,前后涉及保安林、风景林、森林公园、国家公园等建设实践的风景林制度。第二套是由建设部门主导,在古迹保护思想影响下,旨在保护人文古迹、完善区内公共设施与管理体制的风景区制度。在发展最快、条件最好的浙江省首先形成制度雏形,成立了名胜导游局,在全省划分风景区并专设名胜管理处。

2套制度缘起不同,主导部门不同,建设对象与目标也不尽相同,但因其地理空间上的叠合,时间上交替甚至相互作用,逐渐趋向统一。不同地区的风景区制度因缘起不同,发展过程中的影响因素不同,必然有不同侧重。笔者选取制度较为全面的西湖风景区作为典型案例,对空间叠合不同制度的特征做具体阐释。

从发展历程来看,西湖风景区制度的设立因古迹保护发起。1909年清末民政部奏定保护古迹推广办法章程后,浙江巡抚致函杭府太守在浚湖局内设“西湖保存古迹所”[77]。西湖一带开采岩石、建筑别墅需报该所核准,同时该所也参考部定章程,时常巡视稽查辖区内违规开采建设。1915年,因《杭州府志》修订,延续浙路建设期间的调查基础,名胜古迹调查得到再次推进[78]。1920年杭县公署及水利委员会依照省议会决定,禁止侵占湖面一切建筑,作为《保存西湖古迹之办法》[79]。随后,又因相关土地买卖纠纷案件频现,1923年由知事发起设立“古迹保存会为事前之防范”[80]。1928年国民政府内政部颁布条例,函查各地所有名胜古迹及各项古物,1929年制成杭州市名胜古迹古物调查表[81],完成对西湖周边名胜古迹的调查。同时,随着20世纪20年代风景林制度的发展,1925年浙江省会工程局提交《西湖风景林之计画》,拟定试行办法,“照森林法之规定,就西湖附近山地,不论官有民有,一律造林”。到1930年战事平复后,浙江省建设厅再令第一造林场“速行建造风景林”于灵隐寺、九里松、四眼井等处[82]。

1930年,西湖周边的名胜古迹调查、风景林造林都具备一定基础。再加上西湖博览会举办带来的基础设施建设,西湖周边可谓基础良好。杭州市工务局一面推进杭州市区的道路建设[83],着手制定《马路五年建设计划》[84],完善通往各西湖名胜和南山路风景区的道路;一面制定《西湖名胜整理计划》[85],将全湖划分为孤山、花港观鱼、苏堤春晓、柳浪闻莺4部分进行修缮建设,同时测绘湖滨土地,预备设计更大规模的西湖公园。到1933年《杭州市分区计划》[86]出台,西湖风景区已正式划定为城市风景区;风景区内禁止建造除公益必需的工业建筑;风景区内进一步划定风景住宅区、新村区;风景住宅区和新村区允许建造符合规定的房屋。关于规定细则,在1934年12月—1935年1月杭州市政府征求风景区图样的简章——《西湖建筑风景区征求标准图案》中有所体现。简章中的住宅与公共建筑,均要求建筑式样“不论东西式,只要适合地位环境,而不背于风景艺术化”;建筑色彩“取鲜艳而不失于俗,素淡而不失于黯,总须适合环境”;建筑高度“山上建筑,不得高逾二层,平地不得过三层,每层高度除宫殿式者外,以四公尺至五公尺为限度,但均以不遮碍名胜者为限”[87]。

也就是说,到成立浙江省名胜导游局的1934年,西湖风景区已经完成了区域划定和建筑规则制定等工作,作为特殊区域进行管理的制度基本完备。甚至通过人员调用⑱,直接影响了浙江省名胜导游局的工作,即浙江省风景区制度的建设。从整个发展过程可见,不同阶段中不同线索和制度的影响呈现于同一空间,形成有机统一。

笔者仅梳理了杭州西湖风景区制度的发展,而在其他不同城市和区域,2套制度的成熟实践与作用特征各有差异。

4.2 制度来源与影响

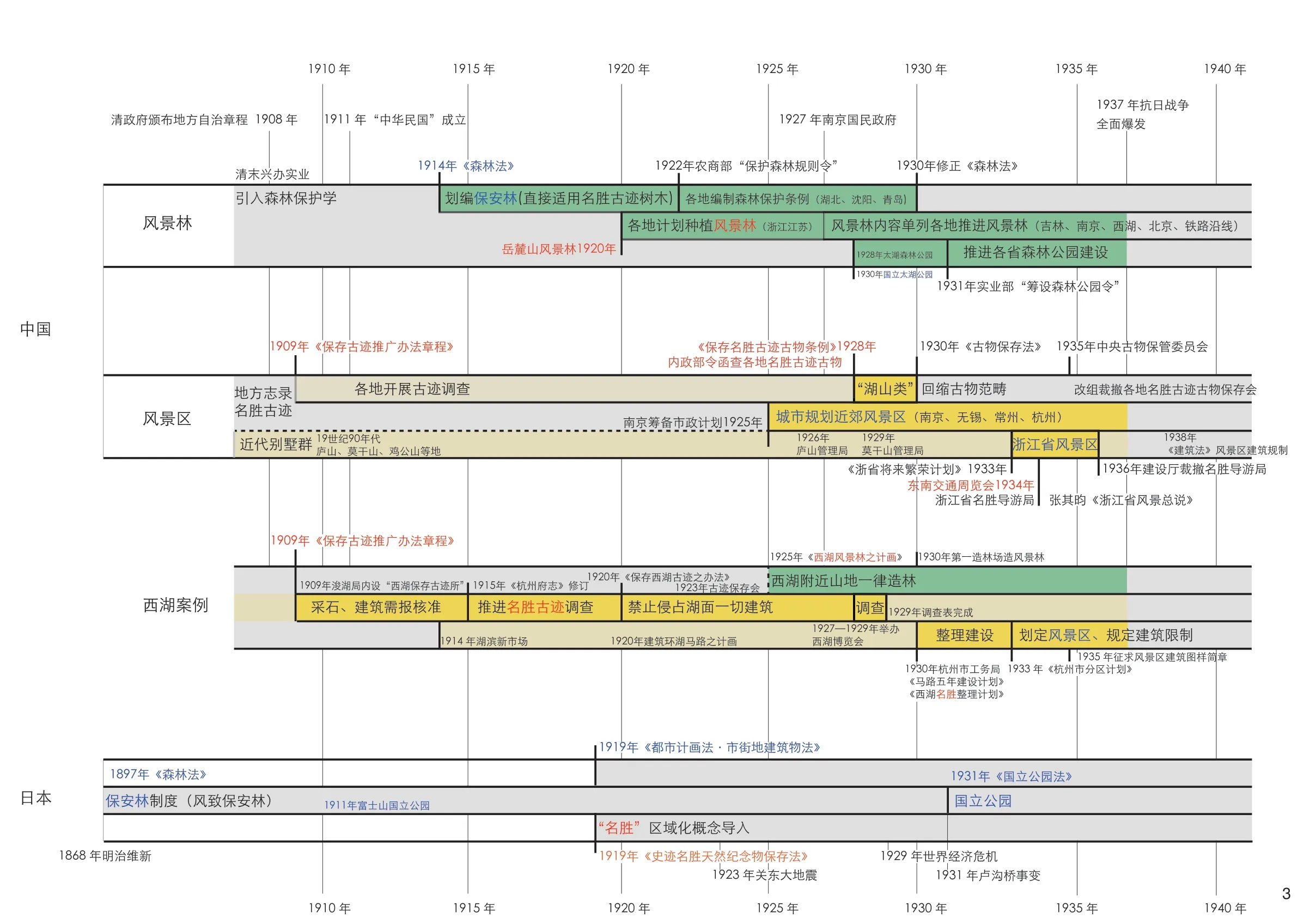

如果比较相近时期日本景观保护制度的发展(图3)⑲,无论是对关键概念的汉字表述,还是多路径发展的特征,都体现出很大程度的相似性。通过时序前后和内容比较,可以肯定的是关乎中国风景林制度形成的《森林法》与保安林制度来源于日本。城市规划中出现的特定分区“风景区”有极大可能受到日本《都市计画法》“风致区域”的影响。区别于其他国家只有公园分区,中日两国在近代城市规划中还发展出了更为强调传统文化特征的“风景区”和“风致区域”分区,也体现出两国风景文化的关联性。日本风景观的形成受中国山水诗画影响,同时日本《史迹名胜天然纪念物保存法》(1919年)也引入中国“名胜”概念。此外,还可以观察到无论在日本还是中国,发源于美国的“国立公园”概念,总是在强调民族国家认同的社会大背景下被提出和推广的。

3 中国近代风景区制度形成过程(比较西湖案例与日本近代景观保护制度的发展)Formation of Chinese modern scenic zone system with comparison to the case study of West Lake and the development history of modern landscape conservation system in Japan

再考察风景区制度的延续性。虽然抗日战争使得浙江省风景区制度没有再向全国推广,但是战事后方依然坚持推进风景区开辟和制度建设。如果理解了前述中日风景文化的关联和制度相似性,那么就不难理解这种不论是在沦陷区,还是在重庆国民政府管辖区域风景区制度的持续发展特征。在沦陷区,1936年开始推进的北戴河风景区开辟,设置了风景区管理局,制定了《冀东北戴河海滨风景区管理规程》,1940年苏州全面建设穹窿山麓的香雪海风景区。在西南大后方,四川有开辟成灌嘉峨风景区、制定《整理四川风景区计划纲要(1945年)》等探索;广西建设桂林风景区;贵州贵阳建设南明河风景住宅区;甘肃开辟兰州兴隆山风景区;福建计划复兴崇安作风景区;还有开发西藏西康、新疆天池风景的提议等。

这样持续发展近10年,到1945年前后,风景区已经成为一个通用概念。虽然没有正式文件对其概念进行定义,但已经在政府文件中频繁出现。比如《伤病住宿国防部决定办法》规定各省不得拒绝收容伤病士兵,尽量先利用公共祠堂庙宇,还要“在各省风景区建筑大量病舍”。同时,在领导讲话中也开始频繁出现该词。如蒋介石夫妇访问无锡太湖时,多次提到风景区建设内容,或建议修复城区间电路,或提醒应多加培植注重造林等。但是,在国家层面真正全面确立风景区制度,还是到了中华人民共和国成立以后。

5 结语

通过以上的研究,可见近代风景区制度是在引入森林保护、名胜古迹保护以及城市规划建设等过程中逐渐形成的,主要分为2个部分:1)由农林部门主导、旨在保护和建设风景区自然本底的风景林制度;2)由建设部门主导、旨在保护人文古迹、完善区内公共设施与管理体制的风景区制度。这2个部分内容往往叠合,并共同作用于风景区的空间形成和发展,且均于20世纪30年代早期形成相应的制度框架。当然,由于1937年抗日战争全面爆发,风景林与风景区相关建设一度停滞。但是,此后沦陷区和重庆国民政府在所辖大后方的发展情况、1945年抗战胜利后出台的相关政策,以及1949年中华人民共和国成立以后重要风景区的制度建设,均反映出了制度上的延续。只是本研究篇幅有限,不能多做展开。

同时,通过以上分析,可认识到分属2个部门并行的制度特征,其实来源于风景区本身的资源特征。尤其是浙江省率先形成风景区制度,很大程度上受益于张其昀对风景资源的梳理分析。从这一点可以得出:在进行制度设计与调整时,不仅要认识到制度一旦形成便会产生路径依赖,使得改变和退出制度的成本不断增加,要尊重制度形成的客观历史规律;同时,也要清晰认识到制度赖以成立的本源所在,注重对制度对象资源的特征分析。

致谢(Acknowledgments):

感谢北京林业大学徐桐老师邀请,感谢北京大学宋峰老师指导。

注释(Notes):

①《风景名胜区条例》(2006年公布、2016年修订)第二条对于风景名胜区的定义。

② 如庐山、鸡公山、莫干山、北戴河等近代别墅群的研究。③ 于2021年10月检索瀚堂近代报刊数据库。

④ 课程有“修身,作文、数学、物理及气象、化学、博物、地质及土壤、经济、法规、造林、森林保护、森林利用及土木测量、测树术及林价算法、林政、森林经理、农学、英语、体操。”见参考文献[14]。

⑤“古迹是与彼时的文化,历史,有莫大密切的关系。所以欲研究古代文化的,尤注重古迹的保存。我国素来号称古国,我国民亦群以古文化自豪,但是对于保存古迹一事,注意的甚少。也真是件怪事!也真是件不幸的事!”见参考文献[16]。

⑥ 《中华民国宪法》(1923年10月10日宣布)第五章国权内有表述“十三 有关文化之古籍古物及古迹之保存。上列各款省于不抵触国家法律范围内得制定单行法。”

⑦ 这一过程在西湖案例中有突出表现,可详见4.1节。

⑧ “本法所称古物指考古学历史学古生物学及其他文化有关之一切古物”。中华人民共和国成立后改称“文物”。

⑨ 如1929年无锡废县为市“欲改造新无锡,可从北门外之广勤政着手建设。至通惠路吴桥等处而达惠山,即可成为商业区,与风景区等语。”见参考文献[24]。

⑩ 如1925年南京拟仿日本商场成规划“开辟马路建筑公园为风景区”。见参考文献[25]。

⑪ 如1930年常州士绅因“本邑城区附近既无山川之胜又无园林之雅致居者绝少生趣来者游憩无方特发起规划风景区”,见参考文献[26]。

⑫“森林之中当分保安林、收入林二种,而保安林以改善其一地之气候、防止其灾害为目的者,非国营之不能完备。”见参考文献[34]。

⑬“第七十六条,依旧法第六条编为保安林而在本法施行之日仍系保安林者认为保安林。”见参考文献[55]。

⑭ 称呼风景名胜区的有1933年徐州云台山设立风景名胜区的案例;名胜区的称呼则多见于江浙一带。

⑮ 兵工筑路是指当时号召各地利用战备时期的闲置军队建设完善区域性道路的马路建设运动。

⑯ 东南交通周览会发起时定于6月15日举办,为期20天;随后因旱荒改期10月10日(双十节)。但实际上,9月22日东南交通周览会便已宣布结束。

⑰ 曾任五省边区公路处长,受命负责东南交通周览会。

⑱ 组织规程中规定“事务均就建设厅杭州市政府职员中调用”。

⑲ 详细内容请参读本期文章,西村幸夫,傅舒兰. 日本风景认知与景观保护体系的发展脉络[J]. 风景园林,2022,29(4):26-31。

图片来源(Sources of Figures):

图1、3由作者绘制;图2引自参考文献[70]。