日本风景认知与景观保护体系的发展脉络

(日)西村幸夫 傅舒兰

1 风景的认知史

构建景观保护的制度有一个重要前提:充分认知和理解保护对象的价值特征,即充分理解铺陈于我们眼前的风景是如何被读取的?认知方式在发展过程中又发生了如何的改变?为了理解这2个问题,首先要通过回顾风景认知的历史,揭示出风景的文化意义①。

关于风景一词,欧洲语系有2支派生。无论是从“landshap”(荷兰语)派生的“landscape”(英语)、“landschaft”(德语),还是由“paysage”(法 语)派 生 的“paesaggio”(意 大 利 语)、“paisage”(西班牙语),都是表示地域或地方的词汇。经绘画等途径概念化,进而固化形成风景这一概念。相较之下,中国更早将风景视为(观赏)对象,自古便有“山水”这个词汇。

日本风景(日语:風景)的概念就是派生于此。16世纪初,日本模仿中国北宋时期的潇湘八景所产生的近江八景,是目前所知最早的风景概念下的产物。其所咏唱的风景,意味深厚,叠合了季候、时节、生活场景等复杂的因素。可以说,受中国影响形成的日本风景,并非单纯静止的物理场景,而是讲究在特定时间、场所或行为等要素影响下的发生过程。

这种风景认知的特质,突出体现在东亚绘画中。如以北宋首都开封为场景的名作《清明上河图》(12世纪),便是当时市井生活的集成表现。相比之下,要到16世纪后期,西欧的荷兰画派才开始出现描绘生活场景的风景画。

对于日本来说,相对安定的江户时代(17世纪后期至19世纪前期)赋予特定风景以寓意(故事性)的倾向逐渐强烈,以北斋与广重的浮世绘为典型体现。比如《上野清水堂不忍池》(图1),是歌川广重(1797—1858)《名所江户百景》中的一幅。《名所江户百景》是歌川广重的晚年名作,最大特征就是结合地方传说来描绘和表现江户各地的景观。

1 《上野清水堂不忍池》是歌川广重于1958年前后绘制的《名所江户百景》之一。该图所绘的场景是透过当时的名物“月的松”(圆形枝条的松树)眺望不忍池风景Utagawa Hiroshige’s Ueno Kiyomizudo Shibuchi Pond,one of the Hundred Views of Edo, Famous Places painted around 1958. The scene depicted in this picture is a view of the Shibu-shiba Pond through the famous “Tsuki No Pine” (pine tree with round branches) at that time

遵循以上的发展,到了19世纪前期,日本便形成了带有日本情绪的、以故事性为典型特征的风景认识传统。

2 近代日本景观保护的产生

2.1 名胜:必须守护的风景

虽然在19世纪前期,日本特有的风景认知传统已经形成。但是,当时的人不觉得这些风景需要保护,即没有产生保护的意识。当身边都是这样的风景,欣赏的主体往往习以为常,客体化便不会发生。

即便到了19世纪中期,到访日本的外国人开始共同称颂日本的田园风光或者道路街景,当时的日本人也依然无法理解自己习以为常的风景会有什么价值可言。

风景认知的变化,始于19世纪后期。政府机关、学校、车站等近代城市公共建筑,纷纷采用西洋样式进行建设,城市景观也随之发生变化。当时由于西洋样式就是“文明开化”的象征,人们往往认为这样的变化是好的。

而在19世纪末到20世纪初,舆论发生了较大的改变。这个时期,区域铁路不断铺设推开,城市化不断蔓延,风景的变化不再局限于城市中心,而是全面铺陈。地方城镇与农村的风景也开始发生巨变,这是转变的契机。人们开始意识到,这些原本习以为常的风景,是必须要保护的对象。发表于1901年的《武藏野》[1]便是代表作,书中东京郊外的一处杂木林成为作家国木田独步眼中弥足珍贵的郊外风景,这个地方也因之得名武藏野。

1911年,受德国乡土保护运动的影响,日本创设史迹名胜天然纪念物保存协会,围绕史迹、名胜、天然纪念物等不同类别的文化遗产保护运动也随之兴起。各地结成民间组织“保胜会”,推进对名胜地的保护。到了1919年,日本完成了首部与风景保护相关的法律,即《史迹名胜天然纪念物保存法》(日语:史蹟名勝天然紀念物保存法)。

也正是这部法律,为保护景观,导入了“名胜”这一区域化的概念。从随后于1920年制定的《保护要项》来看,名胜所指为著名的公园、庭院、桥梁、奇岩、峡谷、瀑布、湖沼、沙丘、海岸、山岳、丘陵、高原、平原、温泉地等可供观赏的风景,以及观赏这些风景的地点。无论是观赏对象或观赏点,均须享有盛名,即确保“万人共通的价值观”这一前提。

此外值得一提的是,这些名胜的指定大多伴随着与周边环境相协调的要求。也就是说,名胜认定的主体具备了景观调和的意识。这也是日本近代的名胜指定与现代“文化景观”的共通之处。放到世界范围来看,恐怕也是最早将文化景观进行制度化的探索(图2)。

2 1999年认定为国家级名胜的“姥捨”(日语:田毎の月),位于长野县千曲市。作为江户时代文学绘画中常常出现的文化景观,得到了名胜的认定“Ubasute” (Month of each field) was designated as a national scenic spot in 1999 in Chikuma City, Nagano Prefecture. It was identified as a scenic spot and cultural landscape featured in literature and paintings during the Edo period

此后,《史迹名胜天然纪念物保存法》与其他建造物保护的法令一起,合并为《文化财保护法》(日语:文化財保護法,1950年颁布),名胜制度沿用至今。截至2021年7月,日本国家指定名胜总计425项。

2.2 风致地区、美观地区的引入

1919年颁布的日本《都市计画法》(日语:都市計画法)作为最早的城市规划法,引入了风致地区制度。这种通过划定可用分区来保护“环境的风致”的制度(《都市计画法施行规则》第136条),是“二战”之前唯一用于保护绿地、限制土地开发的手段,因而在日本得到广泛运用。

1930年,京都市以盆地周边的山麓为主,划定了当时最大的风致地区,面积达到3 400 hm2。到1940年,日本全域108个城市共划定328处风致地区,面积总计85 500 hm2。

风致地区的划定,在“二战”之后依然持续。根据2017年3月底的统计,日本全域225个城市共划定765处风致地区,面积总计170 105 hm2。风致地区内的建设限制,虽然依据地方条例各不相同,但大部分都限制了建筑密度或容积率、建筑高度、建筑外墙红线、色彩、设计风格等内容。

这种相对灵活可调整的限制手段是风致地区制度得以广泛运用的原因。当然,这种宽松的制度也会导致即便指定了风致地区,由于限制能力有限而没能起到有效保护的问题。

1919年,还有与《都市计画法》同时颁布的《市街地建筑物法》(日语:市街地建築物法)。作为现在施行的《建筑基准法》(日语:建築基準法,1950年颁布)的前身,《市街地建筑物法》引入了美观地区制度。这种通过划定分区来维持和创造城市建筑美观的制度,实际上并没有得到广泛的运用。只有1933年指定的东京皇居周边和1934年指定的大阪市中心2处。到了“二战”之后,美观地区制度甚至成为城市规划中“谈虎色变”的内容。国家也不太从美观角度去限制建筑行为。

直至2004年,美观地区制度的相应内容并入《景观法》(日语:景観法)的景观地区。

2.3 国立公园与风致保安林制度

对于更广阔的自然风景的讨论和研究,是在1894年志贺重昂所著的《日本风景论》[2]出版发行后开始的。此书以气候或海流、地质或水流等特征,归纳了日本自然风景的特质,以独特的视角论述了新的风景观,在日本引发了很大的舆论反响。不同于传统的名所八景,他所提倡的是对大尺度自然景观的欣赏。

此后标志性的事件是1911年帝国议会通过了以富士山为中心建设国立公园的《国立公园设置相关建议》(日语:国設大公園設置に関ⅩⅢtf建議)。随后频繁出现类似提案,直至1929年的经济危机。

与此同时,20世纪20年代后半叶,日本开始提倡和认识到国际旅游开发的重要性。1931年《国立公园法》(日语:国立公園法)颁布。1934—1936年,日本全国指定了12处国立公园。从1931年9月出台的《国立公园指定方针》,便可一窥当时的国立公园定位,指定国立公园的第一条必要条件便是“代表我国(日本)风景的自然大风景地”[3]。

另外在森林保护的领域,还有1897年《森林法》(日语:森林法)中的保安林制度。除了能抵御风水灾害、飞沙等有环境保护作用的森林之外,保安林还指对保护“社寺、名所,以及旧迹的风致”起到关键作用的“必要场所”。后者也是风致保安林的概念范畴。法律颁布以后,到1916年底,日本全国就指定了2.5万hm2的风致保安林。到2020年3月,风致保安林面积增至2.8万hm2。

可惜的是,当时还没有形成“城市公共空间”的概念,直到“二战”以后,才出台了通过指定城市公共空间来保护近郊自然与城市绿地的制度。

综上可见,19世纪后期日本风景认知的传统在近代化发展的冲击之下,逐渐在文物保护、建筑规划、自然资源等领域,发展出不同的景观保护概念与制度雏形。其中文物保护领域的名胜指定、城市规划领域的风致地区、自然资源领域的保安林制度,作用延续至今。

3“二战”以后日本景观保护法制的完善

3.1 历史风土的保护:《古都保护法》

“二战”之后,日本全国经历了战后复兴时期,随后进入20世纪60年代高速增长期,建设成为当时的主旋律,基本没有讨论景观保护的余地。相关的讨论,也只有在镰仓、京都、奈良等古都周边面临城市开发的时候,才会被大众舆论提及。这种情况一直持续到20世纪60年代中期。

1966年,日本颁布了《古都保护法》(日语:古都におけtf歴史的風土の保存に関ⅩⅢtf特別措置法)。《古都保护法》的提案和颁布,实际上是镰仓和京都等地居民发起历史环境保护运动的结果。颁布《古都保护法》主要是为了在城市开发的浪潮下保护历史城市边缘部的绿地。通过划定以“历史的风土”为名称的区域来达成保护目的,这在当时属于划时代的制度。但是保护的对象,只适用于曾经作为日本首都的城市。另外,控制对象范围也只是绿地,没有包含街区,这也是当时景观保护法制的局限性。

当然,对应当时快速城市化的时代背景,不难理解《古都保护法》仅保护古都的局限。但从法制形成的角度来看,该法通过市民运动主导推进的方式,对此后日本的历史环境保护产生了很大的影响[4-5]。

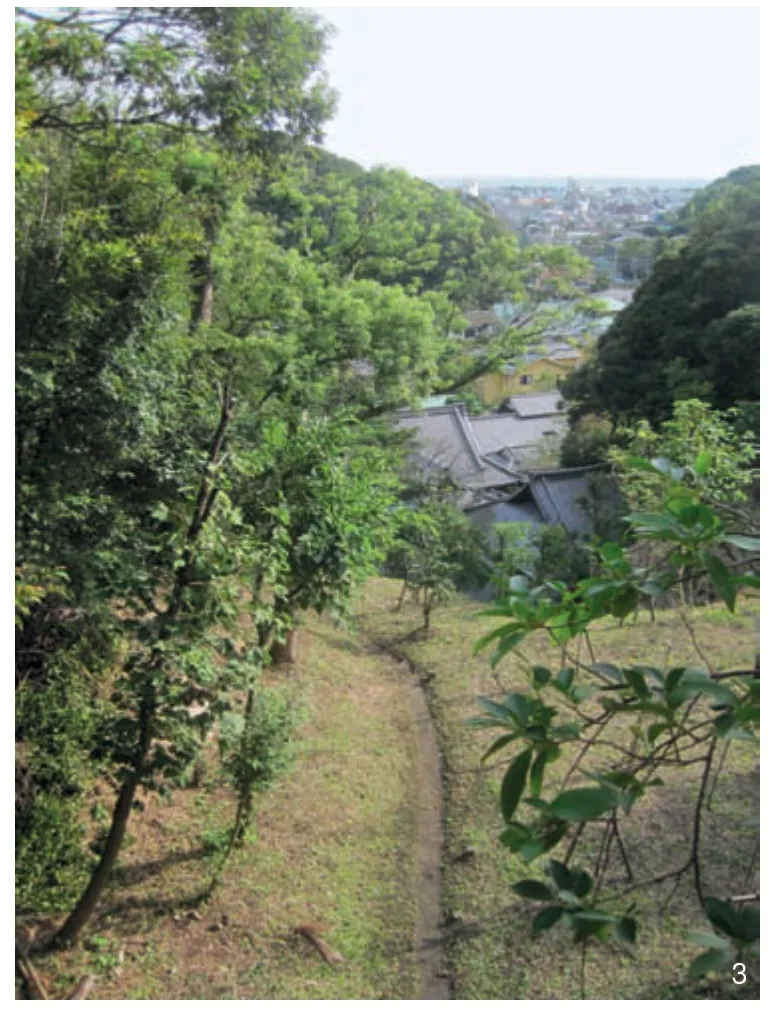

通过该法,日本对古都周边的绿地进行了有效的保护。到2021年通过《古都保护法》划定的“历史的风土保护地区”约2万hm2,其中包含控制最为严格的“历史的风致特别保护地区”共6 400 hm2(图3)。同时根据该法,还在1980年针对奈良县明日香村的村域整体颁布了《明日香法》(日语:明日香法)。

3 镰仓历史的风土保护地区的绿地以及绿地环绕的住宅地A residential area surrounded by green areas, and the green areas in Kamakura’s historic Fu-do preservation area

3.2 历史街区的登场:传统建造物群保护地区制度

日本对城市历史景观(日语:歴史的町並ttf,即历史街区)的保护,开始于20世纪60年代中期。日本各地以居民或地方自治体为中心,开始了历史街区保护运动[6]。

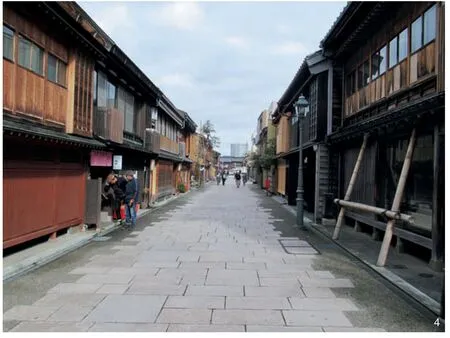

1968年,金泽市在城内划定了一片“历史地区”,制定了相应的《金泽市传统环境保护条例》(日语:金沢市伝統環境保存条例,图4)。这个条例是日本第一部历史街区保护条例。随后日本各地纷纷出台类似条例,包括仓敷市(1968年)、柳川市(1971年)、神户市(1972年)、京都市(1972年)、高山市(1972年)等。

4 《金泽市传统环境保护条例》(1968年)保护的东山茶屋街,2001年被指定为国家重要传统建造物群保护地区Higashiyama Higashi’s Chaya District, preserved by the Kanazawa City Traditional Environment Preservation Ordinance (1968), was later designated as an Important Preservation District for Traditional Buildings in 2001

在地方纷纷行动的背景下,1975年日本修改了《文化财保护法》,加入了“传统建造物群保护地区”(日语:伝統的建造物群保存地区,以下简称传建地区)这一新的保护类型。这也是日本第一次在国家层面认可城市历史景观具有等同于其他文物的重要价值。

传建地区制度的影响下,地方自治体纷纷制定相关条例,划定保护区域,制定保护规划。而国家基本上就是在地方划定的传建地区基础上,公布国家级重点传建地区。从地方指定再到国家公布的顺序来看,这个制度是在充分尊重地方自治体意愿的基础上成立的。这一制度设计的特征,也充分体现了历史街区保护的难度。如果不能得到地方民众的支持和理解,即便公布历史街区是国家重点保护对象,也很难落实其保护内容。

一旦被公布为国家重点保护的传建地区,那么区内任何变更现状的建设行为,都必须得到日本国家文化厅的批准。同时,日本也对地区内根据导则进行合理修缮的行为,提供国库补助。对于日本这种私有财产权利意识十分强的国家来说,只有私有财产被指定为国家文化财的情况下,才能限制其变更现状。从这个角度来看,传建地区制度将历史街区指定为文化财,对其中的私有财产进行法律约束,是很不寻常的。为此,必须配套与之相应的经费补助措施。

到2021年8月,传建地区的指定遍布日本全国,104市町村共指定126个传建地区。从具体的区域划定来看,传建地区除了包含历史街道周边的城市化区域,还包含周边的山脉或海域等历史环境(图5)。

5 1976年被选定为国家重要传统建造物群保护地区的妻笼宿(长野县南木曾村)。区域划定范围较大,包含背景中的山林,达到1 245 hm2The townscape of Tsumago (Nagiso Village, Nagano Prefecture) was selected as an Important Preservation District for Traditional Buildings in 1976. The conservation area,including the forest in the background, is approximately 1 245 hm2

循此脉络,“二战”以后,日本在居民发起历史环境保护运动的基础上,形成了以《古都保护法》(1966年)为依据划定“历史的风土保存地区”,以及以《文化财保护法》(1975年)为依据指定传建地区的历史街区保护制度。

3.3 文化景观:作为必须守护的文化财产

2004年《文化财保护法》被修订,追加了“文化景观”作为新的保护类型,随后开始指定国家级“重要文化景观”。从制度设计来看,虽然同为区划制度,但是文化景观与以往的传建地区不同。传建地区往往划定范围较小,通过制定具体的修缮与修景标准对所在地区进行精细管控。文化景观地的划定范围往往范围较广,通过限制开发行为的介入来达到保护的目的。

文化景观也区别于前文中提到的名胜——近代开始指定日本固有文化景观的制度。作为名胜的前提是这个地方必须非常有名,必须是历史上反复成为绘画母题或者反复被和歌咏唱的地方。换句话说,作为风景,获得相应文化评价的地方才能被称作名胜。

而名胜只是日本风景观的一个方面,与世界通行的文化景观概念还有一定的差距。比如,文化景观通常是叠合特定风景和文化系统的复合体,通过系统框架进而产生对风景价值的分析和理解。这个构成“文化景观”基础理解的系统评价体系,并不存在于日本文化财保护的系统。

以1993年菲律宾科迪勒拉梯田被列入世界遗产为契机,世界遗产体系中出现越来越多关于文化景观价值及其评价体系的讨论。在这样的背景下,日本的文化财保护制度也必须进行相应的调整。

2004年修订后的《文化财保护法》(第二条第一项第五号)对“文化景观”的定义:“因人的生活、生产和地方风土形成的景观地,对理解我国(日本)国民生活或生产是不可或缺的存在。”也就是说,并不是所有广义上的文化景观,只有其中关乎日本国民“生活或生产(特征)理解”的部分,才是《文化财保护法》指定的保护对象。此外,如果保护对象的目的是为了更好地理解国民生活与生产,那么是否应该容许风景本身发生一定的变化,比如是否允许新的公共设施进入等。这些问题从目前看来仍待进一步讨论。但可以肯定的是,“活”的风景作为生活、生产的映射,是不可能不变化的。

到2021年5月,日本全国65市区町村指定共70项国家级的“重要文化景观”。其中大多数是梯田(包括水田和旱田)、山村、渔村等在特定农、林、水产业背景下形成的文化景观。还有一些城下町、矿山町、门前町②等从传统城市景观风貌角度指定的文化景观(图6)。

6 2021年被指定为国家重要文化景观的加贺海岸防沙林(石川县加贺市)。文化景观地范围包含江户时代开始建造的人工防沙林,以及林木背后的村落等,共1 360 hm2The sand control forest on the Kaga coast (Kaga City, Ishikawa Prefecture) was designated as a National Important Cultural Landscape in 2021. Totaling 1 360 hm2, the landscape area covers an artificial forest for sand control that was artificially created during the Edo period, and a village behind it

3.4《景观法》的制定

同样也在2004年,日本颁布了《景观法》,不仅给予景观规制强有力的法理依据,同时也是第一部与景观保护相关的国家法律。在《景观法》颁布的当时,日本全国已有500个地方制定了景观条例,引导当地的开发行为。但是景观条例本身没有很强的法律约束力,依据条例制定的导则(规劝引导的方式),往往遭遇执行困难。在这样的背景下,各地围绕城市开发影响居民景观权的诉讼官司接连不断,也是促使国家法出台的重要原因[7-10]。

《景观法》的作用,除了为地方景观条例的制定提供法理依据,也规定了景观地区和景观规划等方面的制度,为景观保护和建设提供了法律保障。《景观法》第二条(基本理念)第一项中明确指出:“良好的景观,是美丽国土和丰润生活环境中不可或缺的,是国民共有的财富。为使世世代代的国民都能受惠于此,进行适当的建设和保护是必要的。”[6]也就是说,景观的问题不仅是主观感受的问题,也是关乎社会发展存续的问题。

那么怎样才是适当的建设和保护?《景观法》第二条第二项指出:“良好的景观,是在地域自然、历史、文化,以及人们生活和经济活动等共同作用下形成的,可以通过与这些共同作用相适应的方式,合理限制土地使用,从而达到景观建设和保护的目的。”[6]

《景观法》颁布后,行政机构普遍把景观当作政策研究的对象。同时,法律规定也使景观诉讼的原告资格审查变得严格,想告状但吃了闭门羹的居民,也为数不少。

由于《景观法》的严格限定,相应“景观地区”的划定变得非常困难。到2020年3月,全国33市区町村只划定了51处。这从某种程度上,也反映了日本国情:无论是社会舆论也好,政府或居民也好,对严格限制总有抵触情绪,更偏向通过协商形成“合意”的传统。因此,无论是政府或民众都倾向于可协商的限制或以引导为主的景观控制方法。

虽然法定景观地区被划定的不多,但日本各地制定景观规划的热情却高涨。到2020年3月,787个地方团体制定了景观规划,占全国总数1/3。可以说,通过《景观法》的颁布,各地已经普遍认识到景观政策对于地方行政的重要性。

另外,《景观法》主要通过限制“现状变更”的行为来达成景观保护的目的。但是这种限制,实际上排除了让“现状变得更好”的可能性。因此,法律本身仍有调整前提设定“容许可持续的现状变更”、完善制度设计的需要。可以说,《景观法》作为20世纪相关制度的延续,本身没有考虑城市开发行为的不可回避这一特征,因此制度本身具有局限性。比如,对于当前日本全国普遍的城市中心空地、空屋引发的景观问题,《景观法》和相关景观条例就没有对应措施,没有设立防止土地房屋空置的条款。这也是留待21世纪继续探讨的景观问题。

综上可见,“二战”之后日本景观保护法制不断完善的历程可总结为3点。1)在居民自主发起的历史环境保护和历史城镇保护运动影响下,通过颁布《古都保护法》(1966年)、修订《文化财保护法》(1975年),形成2种着眼点不同的历史街区保护制度——历史的风土保存地区制度、传统建造物群保护地区制度。2)在世界文化遗产保护理念发展的影响下,通过再次修订《文化财保护法》(2004年),引入“文化景观”概念,指定国家级“重要文化景观”,进一步拓展了景观保护的框架和范畴。3)为进一步加强景观保护的法理依据,在2004年还颁布了国家法——《景观法》,通过划定“景观地区”指定景观规划。虽然新法颁布后存在不少问题,但是至此日本景观保护法制格局形成,由《文化财保护法》《都市计画法》《景观法》3部国家基本法从不同层面围合保障。

4 未来发展的局面:联合国教科文组织提出《城市历史景观的建议书》之后

2011年11月联合国教科文组织全会通过了《城市历史景观的建议书》(Recommendation on the Historic Urban Landscape,以下简称《建议》)[7-8]。这是在1976年《关于历史地区的保护及其当代作用的建议(内罗毕建议)》之后,时隔35年再次推出的关于历史城镇的倡议。

1976年的建议,从历史地区(城区)的概念定义开始,提出了具体的保护和利用规划策略等。相比之下,2011年的《建议》并不是围绕一个实体概念,而是用城市历史景观路径(historic urban landscape approach)的称呼,提出了多层次考量风景的方法。

2021年正值《建议》公布10周年。回顾过去的10年,不得不遗憾地承认,日本全国对于城市历史景观的建议,关注程度依然不高。当然,本研究开篇已经解释了现象背后的文化根源。欧洲语系下的风景,总是象征联系着具体的土地或者地方。这种文化背景下形成的风景认知往往显在,因此风景认知能够较好地接受物质层面的控制。相比之下,对日本的风景认知,更倾向于感情和特定寓意的传达,某种程度上也是东亚共通的特性。也就是说,从历史来看也好,从文化来看也好,《建议》所指的城市历史景观路径,于日本而言往往是内在的。

当然,从另一个角度而言,《建议》中提出的多层次路径也是有利于东亚获得国际理解的良好契机。

通过以上的梳理,可以清晰认识到目前日本景观保护的实践依然受到传统风景观的影响,着重于感情和寓意的传达。因此采用的景观控制方法也往往倾向于非强制性的引导。

可以说,《建议》的提出使我们认识到可以在强制性的控制与非强制性的引导之间取得某种平衡,这也为日本进一步探索景观保护打开了新的局面。

注释(Notes):

① 西村幸夫教授日语写作原文时,根据语境区别使用了“风景”与“景观”2个汉语词汇。使用“风景”时强调其与地域文化的关联;使用“景观”时通常泛指物理表象或与景观保护相关的制度法律。转译为中文时,为尊重和最好地体现作者意图,保留了这种用词区别。

② 日本城市史的专用名词,指江户时期不同成因的日本城镇类型。城下町因城堡建设、矿山町因开采矿山、门前町因大型寺院发展形成。

图片来源(Sources of Figures):

文中图片均由作者拍摄。