江户时代取材于中国选本的日本所编唐诗选本

——以筱崎小竹《唐诗遗》为例

刘芳亮

(信息工程大学 洛阳校区,河南 洛阳 471003)

中国明清时期,唐诗编选之风极盛,涌现了名目繁多的唐诗选本。这些唐诗选本又大量东传到江户时代的日本,对日本文学产生了深刻的影响,使日本人对唐诗的诗学体认达到了一个新的高度。比如,中国唐诗选本提出的所谓初、盛、中、晚“四唐”之分期说,引起了日本诗坛的强烈反响,经常被当作讨论唐诗流变和风格时的核心论题。日本一方面翻刻中国唐诗选本,另一方面也在其影响下基于自身的审美趣味评注、编选唐诗,不仅种类丰富,数量亦十分可观,较以往大为增加,特别是以荻生徂徕为领袖的徂徕学派力倡《唐诗选》以来,选本数量剧增,比如葛西因是的《通俗唐诗解》、皆川淇园的《唐诗通解》、石作驹石的《李唐名家诗选》、宫泽云山的《唐诗佳绝》、冈崎庐门的《唐咏物诗选》、津阪东阳的《唐诗百绝》、赖山阳的《唐绝新选》、大槻磐溪的《周选唐贤绝句拾遗》、馆柳湾所编的《中唐十家绝句》《晚唐十家绝句》等一系列中晚唐诗选本。这些唐诗选本,有的是基本脱离特定的中国选本自主编成的,有的则是参考中国选本加以增删而成的。关于后者的情况,已经有学者围绕个别选本做了若干比较深入的研究,比如田中康二(2007)、小野泰央(2015)、池泽一郎(2013)、徐樑和查清华(2018)等均指出葛西因是的《通俗唐诗解》对金圣叹的《贯华堂选批唐才子诗》《唱经堂杜诗解》的借鉴;李成晴(2014)、朱易安和张超(2020)指出皆川淇园的《唐诗通解》主要依据潘耒的《唐诗选平笺注》,同时也受到《唐诗选》和唐汝询的《唐诗解》的影响。

本文所要关注的就是这些取材于中国选本而编成的唐诗选本。笔者将另选筱崎小竹编《唐诗遗》为例,重点探讨底本的选择缘由、与底本在选目上的异同以及其中体现的诗学观念、审美取向等,以此发覆中日文学交流互动视域下中国唐诗选本在日本传播与接受之一端。

一、筱崎小竹及其《唐诗遗》的基本情况

筱崎小竹(1781-1851),大阪人,本姓加藤,名弼,字承弼,通称长左卫门,号小竹,别号畏堂、南丰、聂江。九岁时跟随筱崎三岛习古文辞学,成为其养子。年轻时,小竹因不满足于古文辞学,数次赴江户师从尾藤二洲、古贺精里学习朱子学。未及半年,在古贺精里的劝说下又回到大阪,继承养父的梅花社,致力于授徒。善诗文、书法,与斋藤拙堂等人被称为“文章四大家”①。其著作有诗集《小竹斋诗钞》《小竹斋甲午稿》《小竹斋吟稿》,文集《小竹斋文稿》《小竹斋反古》《南丰集》等,除《小竹斋诗钞》有刊本外,其余皆为抄本,今藏于大阪府立图书馆②。

《唐诗遗》是筱崎小竹编选的一部唐诗选本,文化五年(1808年)刊行。半页八行,行十四字,白口,四周单边。扉页栏内左侧题“浪华梅花屋藏版”,内有筱崎三岛的《序》、文化二年筱崎小竹的《题言》及牟礼葛陂《跋》。全书共七卷,分别为:五言古诗、七言古诗、五言律诗、五言排律、七言律诗、五言绝句(后附六言绝句)和七言绝句,凡519首。

二、《唐诗遗》的编选缘起、目的和底本选择

(一)编选缘起

关于筱崎小竹编选《唐诗遗》的缘由,筱崎三岛的《序》和筱崎小竹的《题言》交待得很清楚。筱崎三岛在《序》中说:

沧溟之选,善则善矣,厪厪乎四百余篇,未可谓尽也。而律体台阁居半,东方韵士、山野布褐,不可资以为教。其它《品汇》《正声》《三体》之类,咸失泛容。独沈归愚之选,几乎公正。故命弼也就《别裁》中而选其可者,而复得五百余篇,名曰《唐诗遗》,即沧溟所遗,而格调不下沧溟选,犹风雅有正变也。

(转自篠崎小竹,1808:序)

筱崎小竹在《书唐诗遗后》中也有同样的记述:

家君教诗,主于唐矣,常恨济南之选,克核太至,或寡益于初学。尝得沈确士、陈树滋所同选《唐诗别裁》,悦其公,乃欲雕而传之,顾帙繁而力不能辨。会书贾来请选唐诗,其意欲优孟李选以分其利,家君乃命弼抽编《别裁》中尤雅正者若干首,名曰《唐诗遗》。 (转自上方芸文叢刊刊行会,1980:209-210)

据此可知,小竹的养父筱崎三岛认为盛行于日本的李攀龙所编《唐诗选》虽可称善,但选目过严,遗漏了许多优秀的作品,不太利于初学者学习。后来他得到一部《唐诗别裁集》(以下简称《别裁集》),颇合其意,想复刻此书以便流传,正好书商也来相请编选一部唐诗选本,于是三岛命小竹从中抽选雅正者五百余首,编成《唐诗遗》。不过,书商原本希望编成一部与《唐诗选》相似的选本,这大概是因为当时《唐诗选》十分流行,销量巨大,但《唐诗选》的出版被嵩山房一家垄断,所以书商想通过以假乱真的赝本来牟利。筱崎对其射利意图颇感不满,决定“解衣缩食雕之于塾,以班吾党学诗者”(上方芸文叢刊刊行会,1980:211),可以说,《唐诗遗》就是筱崎家的家刻本,前面提到的扉页内所题“梅花屋藏版”也印证了这一点,因为“梅花屋”正是筱崎家开设的私塾兼诗社。

(二)底本选择

1. 选择《别裁集》的缘由

筱崎三岛之所以选择沈德潜《别裁集》作为底本以补《唐诗选》之遗,依其“序”中所言,是因为“沈归愚之选,几乎公正”,然而其背后的原因恐怕并没有那么简单。三岛曾师从徂徕学派的菅甘谷、片山北海,故深受徂徕学的影响。所谓徂徕学派乃荻生徂徕受到李攀龙、王世贞等明七子的启发而创立的学派,李、王自是其不祧之祖。而《别裁集》的编者沈德潜是清代“格调论”的提倡者,亦崇奉盛唐诗,赞赏明代前后七子,其“格调论”有很多继承七子之处(邬国平 王镇远,1996:441-451)。从这一点来看,筱崎三岛与沈德潜在诗学观念上可谓同调。至于筱崎小竹,由于他自幼跟随三岛学习徂徕学派的古文辞,因此也受到徂徕学派复古主义的影响。值得一提的是,编选《唐诗遗》时,小竹已经开始对徂徕学产生怀疑,日后更彻底转向朱子学(森川潤,2021),所以从其《题言》中能看出在对待《唐诗选》方面他与三岛的微妙差异。总之,筱崎三岛虽偶然得到《别裁集》,但也许是其诗学宗尚多与沈德潜有共鸣之处,故授意小竹以《唐诗别裁集》为底本编纂自家选本。

除了上述原因外,《别裁集》被选作底本可能还存在另一个因素,那就是沈德潜在日本的影响力以及《别裁集》本身的经典性。沈德潜乃清中期非常著名的诗文批评家,其多部著作如《明诗别裁集》《古诗源》《七子诗选》《杜诗偶评》《沈归愚全集》等亦在其生前远播日本。长崎诗人高旸谷曾对《七子诗选》加以节选,仍名《七子诗选》,复刻于宝历七年(1757年),此时距该诗选在中国刊行(1753年)仅四年。高旸谷还曾慕沈德潜之名,托杭州商人将长信转交给沈德潜并请他为自己的《旸谷诗稿》作序,却被商人伪造的回信欺骗,旸谷欣喜若狂且大肆炫耀,最终事情败露,这是中日文化交流史上的著名趣闻,从中亦可窥知沈德潜在日本文人心目中的地位。徂徕学派的原田东岳在其《诗学新论》中多处引用《明诗别裁集》《清诗别裁集》,称赞沈德潜为清儒“巨擘”“缙绅之魁”(转自池田四郎次郎,1997:317-319)。到了江户后期,沈德潜的影响仍然存在,诗人赖山阳曾根据沈德潜《古诗源》中所录陶渊明诗抄本编了一部《陶诗钞》(蔡丹君,2019),甚至与筱崎小竹齐名的“文章四大家”之一的野田笛浦,在与漂流落难的清商朱柳桥的笔谈中也谈论了沈德潜及其《国朝诗别裁集》(松浦章,1986:502),这些已经是沈德潜死后很久的事了。

《别裁集》是沈德潜所编多种诗歌选本中影响最大的一部,在当时的中国已经得到士林的广泛认同,堪称经典之选。顾宗泰(2002:623)《宋金三家诗选序》曰:“吾师沈归愚先生所选《古诗源》《唐诗别裁》《明诗别裁》诸集,久已脍炙海内,士人奉为圭臬。”清人叶绍本在《唐诗别裁集引典备注序》中也说:“唐诗选本多矣,至我朝沈文慤公所选《别裁集》,始尽唐人之妙,而深得风人之旨。盖前此选唐诗者,或繁简失宜,或指归多舛,惟此书采择精详,评骘确当,三唐门径,了然可寻,而无偏倚凌杂之病。此《别裁》一集,所以行之几百年而卓然不可废也。”③既然如此,作为一部由中国诗坛宗主所编的历久不衰的经典选本,《别裁集》传入日本后,受到同样推崇盛唐的筱崎三岛的认可并选为底本,可以说自在情理之中。

2. 为何依据初刻本

《别裁集》先后有两个版本:康熙五十六年(1717年)初刻,沈德潜与陈培脉合选,凡10卷,选诗1643首;乾隆二十八年(1763年),沈氏又加以增补重订,厘为20卷,诗1940首④。相对而言,《别裁集》的重订本比初刻本更为通行。但筱崎小竹在《题言》中明言“此编欲纯,专从原集”,可见他选择初刻本而非更通行的重订本作为底本,这是为什么呢?是他没能见到重订本的缘故吗?当然不是,因为在《唐诗遗》刊行之前,重订本已于明和五年(1768年)舶入⑤,而且从《题言》来看,筱崎小竹应当见过重订本。关于选择初刻本的原因,小竹本人解释道:

《别裁》辨宗旨、审体裁,如新出一机杼,然取舍大较左祖济南。何也?盖其复古之志,务芟淫滥,不好新异也。后归愚重订,增入三百余首,其鲸鱼碧海、巨刃摩天之观,非寡益于学者,要既随第二义。

(篠崎小竹,1808:题言)

“辨宗旨,审体裁”是沈德潜(1979:2)在《唐诗别裁集序》中提出的选诗标准,原文为“既审其宗旨,复观其体裁,徐讽其音节”。但小竹认为该原则看似独出机杼,实际上在选目方面与《唐诗选》一样都从复古主义的立场出发。所谓“鲸鱼碧海、巨刃摩天之观”其实源自沈德潜《重订唐诗别裁集序》之语:“新城王阮亭尚书选《唐贤三昧集》,取司空表圣‘不着一字,尽得风流’,严沧浪‘羚羊挂角,无迹可求’之意,盖味在盐酸外也。而于杜少陵所云‘鲸鱼碧海’、韩昌黎所云‘巨刃摩天’者,或未之及。余因取杜、韩语意定《唐诗别裁》,而新城所取亦兼及焉。”(沈德潜,1979:3)这是沈德潜为纠正王士禛《唐贤三味集》“神韵说”之偏而提出的观点。王士禛将王维、孟浩然一派的隽永、冲淡和超逸视为唐诗的主要特征,但沈德潜将唐诗的精神风貌体认为“鲸鱼碧海”“巨刃摩天”所代表的气盛格高、雄浑闳肆的审美趣向。这一观点在初刻本中虽然没有明确的体现,但在雍正九年(1731年)成书的《说诗晬语》中已经明确提出来了,《重订唐诗别裁集》只是重新强调而已,由此可见沈德潜对诗歌气格的推崇。然而,筱崎小竹却将沈氏非常重视的“鲸鱼碧海”“巨刃摩天”的风格视为“要既堕第二义”,从而不取重订本,这实在背离了沈氏的本旨,令人费解。

笔者认为小竹给出的理由也许言不由衷,选择初刻本恐系筱崎三岛授意。如前所述,三岛希望在《唐诗选》之外新编一部选本,并非因为他认为《唐诗选》不好,而是因为《唐诗选》选目过于严苛,导致许多好诗被遗漏。三岛虽奉徂徕之说尊崇盛唐诗,但在诗学观念上并没有偏狭到唯盛唐是崇的地步,所以他才会在序中指出《唐诗选》之失。相比于重初盛、略中晚倾向十分严重的《唐诗选》,《别裁集》初刻本所选中晚唐诗的比例明显更高,可见《别裁集》初刻本对于中晚唐诗的包容性显然胜过《唐诗选》,这应该就是三岛称“沈归愚之选几乎公正”(篠崎小竹,1808:序)的原因之一。然而,在重订本中,中晚唐诗的占比进一步提高,超过了盛唐诗⑥。需要强调的是,重订本增加了中晚唐诗的比例这一事实是显而易见的,哪怕不进行数据统计,稍加留意也能发现。因为重订本所增加的重要诗人的作品以及初刻本未选的诗人,基本上都以中晚唐诗人为主,比如初刻本只收入白居易诗4首,而重订本收入61首;初刻本不收李贺诗,而重订本收入10首;初刻本不收罗隐诗,而重订本收10首;初刻本五律部分录李商隐诗4首,重订本则增至16首。中晚唐诗大量增加,对于三岛来说恐怕是不能接受的。所以,小竹所说的“欲纯”大概就是指《别裁集》初刻本的中晚唐诗比例低于重订本。

3.《别裁集》初刻本收诗数量的保证

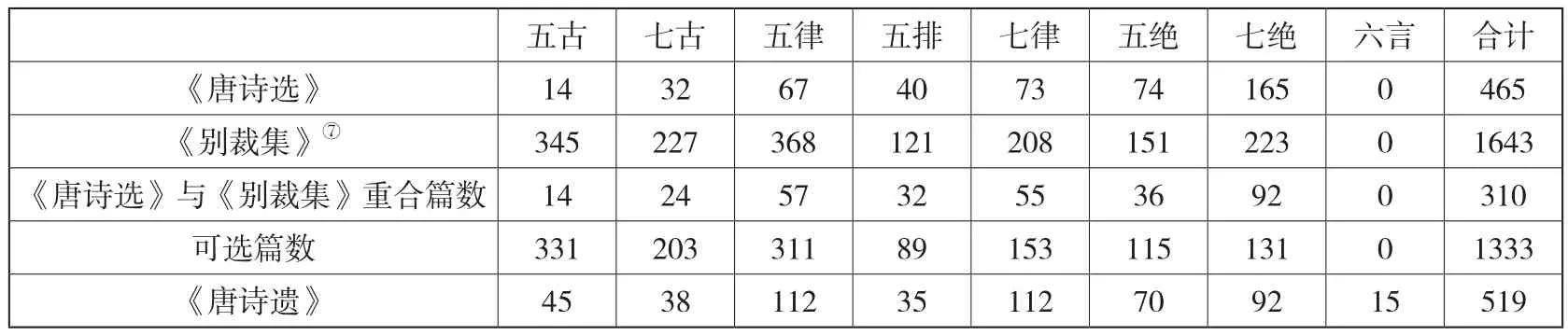

既然筱崎父子选择《别裁集》初刻本作为底本,那么《别裁集》初刻本应该能够为他们的编选工作提供充足的材料。然则《别裁集》果真有足够数量的作品供小竹拣选吗?为了弄清这一点,笔者对《唐诗选》《别裁集》《唐诗遗》的选诗数量分诗体进行了统计,结果如下表:

根据上表1可知,《唐诗选》和《别裁集》初刻本重合的篇数凡310首,换言之《别裁集》中尚有1333首诗篇可供拣选,这个数量对于篇幅只有500余首的《唐诗遗》来说无疑是十分充足的。若进一步就各诗体可选篇数而论,各诗体的数量也都大大超过了《唐诗遗》中相应诗体的数量。由此可见,《别裁集》为选者提供了很大的取舍余地。

表1 《唐诗选》《别裁集》《唐诗遗》分体统计

三、从与《唐诗别裁集》《唐诗选》的选目比较看《唐诗遗》的诗学观念和审美取向

(一)各诗体的选目

除去15首六言诗外,《唐诗遗》从《别裁集》中与《唐诗选》不重复的1333首诗内选出504首诗,其中五古45首、七古38首、五律112首、五排35首、七律112首、五绝70首、七绝92首,入选诗人总数为140家。《唐诗选》的诗体分布则为:五古14首、七古32首、五律67首、五排40首、七律73首、五绝74首、七绝165首。与《唐诗选》相比,《唐诗遗》的诗歌总数虽略多,但五排、五绝和七绝的数量少于前者,尤其是七绝少了很多;另一方面,五古、五律和七律则大幅增加。在《唐诗选》中,古诗、律诗和绝句的占比分别为9.9%、38.7%、51.4%;而在《唐诗遗》中,三者的比例分别为16%、49.9%、31.2%,呈现出相反的特征。那么,这是否是其底本《别裁集》本身就具有这样的特征从而导致的呢?事实的确如此,《别裁集》中律诗和绝句的比例分别为42.4%、22.8%,与《唐诗遗》基本一致,均更侧重律诗。不过,《别裁集》中古诗的比例达到34.8%,高于《唐诗遗》和《唐诗选》。

《唐诗选》中五古比例如此低,大概与李攀龙对待唐人古诗的看法有关。他在《选唐诗序》中曾经提出一个著名的论断“唐无五言古诗而有其古诗,陈子昂以其古诗为古诗,弗取也”(李攀龙,2014:473),体现出对唐人古诗特别是五古的批评态度⑧。与之相反,沈德潜对于唐代古诗给予积极的评价,比如他评陈子昂云:“追建安之风骨,变齐梁之绮靡,寄兴无端,别有天地。”(卷一)⑨评李白云:“太白诗纵横驰骤,独《古风》二卷不矜才,不使气,原本阮公,风格俊上。”(卷一)因此,《别裁集》中古诗所占的比例可观。《唐诗遗》中古诗的比例虽高于《唐诗选》,却远少于《别裁集》,可以说体现出轻古体而重近体的倾向。

值得一提的是,《唐诗遗》还特别从《唐诗品汇》中选出15首六言诗附于卷六的五言绝句后,这是《唐诗选》和《别裁集》都没有选录的诗体。为此,筱崎小竹(1808:题言)说明了收录它们的理由:“六言,唐三百年厪厪晨星,盖句无关联,声律难和耳。容斋之博,攈摭仅不满四十,况后人乎!然潇洒闲畅,语微旨远,亦足以妆点山林之趣,要之不可多作,不可绝无。今取十数首于《品汇》,以示体制,《诗删》严刻,尚存十余首于明,济南如作,必不戟须于余。”六言诗在古代诗歌史上属于一种边缘诗体,“不过诗人咏赋之余”(高棅,1988:391),但因其“尤难工”(刘克庄,2011:4085),故历来数量很少。赵翼(2011:410)认为“此体本非天地自然之音节”,这与篠崎小竹(1808:题言)所谓“声律难和”的观点不谋而合。与赵翼(2011:410)“虽工而终不入大方之家”看法不同的是,篠崎小竹(1808:题言)充分认可六言诗“潇洒闲畅,语微旨远”的特点,故特将其补入《唐诗遗》。不过,小竹新增六言诗的原因还可以从以下两点来考虑:其一,正如小竹在题言中部分揭示的那样,南宋洪迈编纂的《万首唐人绝句》收录六言绝句37首,《唐诗品汇》卷四十五附有六言诗24首,李攀龙编《古今诗删》也在卷三十四附上明人所作六言诗11首,小竹增选六言诗可能受此影响。其二,《唐诗遗》既然旨在补《唐诗选》之遗,那么所补者自然不局限于诗作本身,也应当包括诗体。六言诗虽然数量不多,但源远流长,而且它也经常出现在江户汉诗人的诗集中(如《锦里文集》卷十、《南郭先生文集初编》卷三、《兰亭先生诗集》卷十、《北海先生诗抄二编》卷二),所以六言诗入选《唐诗遗》可以说合情合理。

(二)“四唐”的选目

接下来考察一下《唐诗遗》中所谓“四唐”即初、盛、中、晚唐诗的选目情况。众所周知,《唐诗选》存在严重的重初盛、轻中晚的倾向,初、盛、中、晚占比分别为17.2%(80首)、57%(265首)、17.4%(81首)、3.2%(15首)⑩,晚唐诗只在绝句部分收入了15首。《古今诗删》唐诗部分同样如此,根据陈国球(2007:212)的研究,初、盛、中、晚占比分别为16.9%(125首)、60.1%(445首)、16.5%(122首)、2.4%(18首)。与之相比,《唐诗遗》中初、盛、中、晚的比例分别为9.1%(47首)、39.3%(204首)、35.6%(185首)、13.1%(68首),中晚唐诗的比例大大提高,这应该是针对《唐诗选》轻中晚而采取的救偏补弊之举。小竹在《题言》中明确表示:“近体之诗,以唐为教,如兵家祖孙吴,书家宗二王,亦示人以规矩耳。至其高妙,后世将无淮阴、武乡乎?将无永兴、文敏乎?故在善学者,则唐宋元明,亦由樝棃橘柚,味虽相反,各可于口。然鼋羹鸮炙,口有同嗜。昌歜羊枣,味非其正。如其定论,更俟后日。”(篠崎小竹,1808:题言)这是说唐诗虽为近体诗的典范,但善于学诗者,无论取法于哪个朝代的诗歌,都可能成为大家,而且各人偏好不同,难以遽然判断诗风孰优孰劣。这一看法在其《高桥仓山见访次韵其诗》中表达得更清晰:“诗有妙境子知否,唐宋何曾有等差。”(转自松下忠,1982:635)由此可见,小竹对各种诗风持开放包容的态度,那么《唐诗遗》特意提高中晚唐诗的比重也就可以理解了。

增加中晚唐诗的比例,除了小竹本人诗学观念的作用外,作为底本的《别裁集》的影响也不容忽视。沈德潜(1979:1)在《别裁集》初刻本的序中主张初、盛、中、晚各个时期的唐诗都不可偏废,自可取之处:“有唐一代诗,凡流传至今者,自大家名家而外,即旁蹊曲径,亦各有精神面目,流行其间,不得谓正变盛衰不同,而变者衰者可尽废也。”这一立场反映在《别裁集》初刻本中就是中晚唐诗的比例较《唐诗选》有所提高,分别为28.9%(475首)和8%(132首),初盛唐诗的比例则下降为11.2%(184首)和49.9%(819首)。至重订本时,更是大幅增加了中晚唐诗的数量,分别占到32.5%(631首)和13.1%(254首)。《别裁集》初刻本增大了中晚唐诗的比重,这自然会对《唐诗遗》产生影响。

根据上面的数字,不难发现《唐诗遗》中晚唐诗的比例也高于《别裁集》初刻本,甚至高于重订本,这岂非与前文所推测的筱崎三岛选初刻本而不选重订本作为底本的原因互相矛盾了吗?我们认为,筱崎三岛虽然指定了中晚唐诗比例低于重订本的初刻本,但《唐诗遗》中晚唐诗的比例并未高到一眼可见的程度,除非经过细致的统计,否则难以发现。况且筱崎三岛本人虽奉徂徕学为家学,却并不顽固刻板。小竹年轻时曾对三岛说:“读《论语征》,拾李王唾余,识何进之有?窃愿读洛闽之书,讲究道学,庶有所少得乎。”三岛不但没有拒绝他,还“购《朱子文集》《语类》以授之……遂得专意奉程朱”(转自篠崎概,1980:65)。三岛的宽容可窥一斑。所以,他即使发现小竹刻意增加了中晚唐诗的比例,恐怕也不会强行干预。

(三)基于入选作品数量的作家排名

《唐诗选》选录的作家共计128人,《别裁集》初刻本凡218人,《唐诗遗》则有139人,与《唐诗选》相同者70人,也就是说入选《唐诗遗》的诗人中有59人不见于《唐诗选》,其中包括刘昚虚、白居易、杜牧、郑谷、陆龟蒙等名家。从这一点来看,《唐诗遗》确实具有补遗的作用。倘就具体的作家而论,情况又如何呢?一般说来,作家的作品入选数量可以显示选者对该作家的认同程度,作家入选数量越多,被认同度就越高,他在选本中的地位就越重要,而选者的审美趣尚和诗学观念亦可由此窥其一斑。基于这个前提,我们将根据入选诗人诗篇数量的排序来观察《唐诗遗》和《别裁集》的异同。

《别裁集》初刻本中,入选诗篇数量排名前十的依次为:杜甫(241首)、李白(139首)、王维(102首)、韦应物(68首)、刘长卿(58首)、岑参(56首)、韩愈(41首)、孟浩然(37首)、柳宗元(35首)、李颀(33首)。而在《唐诗遗》中,排名前10的依次为:杜甫(63首)、王维(35首)、刘长卿(23首)、李白(21首)、孟浩然(15首)、岑参(13首)、李商隐(13首)、刘禹锡(12首)、柳宗元(12首)、韦应物(11首)。比较这两个排名可以发现,《别裁集》初刻本中排名前10的诗人中,有8人在《唐诗遗》中仍然排在前10,但另外两人即韩愈和李颀被李商隐和刘禹锡替代,也就是说进入前10的中晚唐诗人增加了1人。李商隐在《别裁集》中排名第11(30首),在《唐诗遗》中上升了一位,变化不大;刘禹锡原先排名第18(20首),在《唐诗遗》中却跃居到第8,这是比较大的变化;钱起原先排名第15(26首),在《唐诗遗》中上升至并列第10(11首)。以入选率(《唐诗遗》收录的篇数/《别裁集》收录的不与《唐诗选》重合的篇数)而言,《唐诗遗》排名前10的诗人中,刘禹锡是最高的(11⑪/17=64.7%),并且各诗体上的入选率都相当平均:七律5/9,七绝4/6,五绝2/2;钱起(11/22=50%)次之,除五绝未入选外,其余诗体的入选率也比较平均:(五古1/5,五律2/5,五排3/4,七律3/3,七绝2/2)。由此可见,刘禹锡和钱起诗似乎受到筱崎小竹的特别青睐。松下忠(1982:633-634)曾通过调查筱崎小竹诗文集中所引用到的诗人,认为小竹最推重的唐代诗人是韩愈、李白和杜甫。李白和杜甫均位列《唐诗遗》前10名作家之中,但韩愈却从《别裁集》的第7下降到第14位(9首)。不过,韩愈9首与排名第10的11首差距不大,并且考虑到《别裁集》中可选韩愈诗40首有29首为七古,而七古部分只占《唐诗遗》总数的7.3%,那么韩愈未进入前十也是可以理解的。根据以上对各诗人在《唐诗遗》中的入选数量和入选率的调查,我们至少可以从选本的角度对松下忠的结论进行补充,即:除李白和杜甫外,其余八家也可进入筱崎小竹推重的唐代诗人之列。

此外值得一提的是,杜甫诗的入选率(63/201=31.3%)虽然不算高,在《唐诗遗》中的占比(12.1%)也略低于《别裁集》(14.7%),但数量依然无出其右者,几乎两倍于第二名的王维,这充分显示了《唐诗遗》的崇杜格局。事实上,小竹对杜甫诗的推崇之情在《唐诗遗·题言》中就已经毫不掩饰地表白出来了:

杜少陵上包风雅,下胎宋明,譬如御府,大自礼典武备,小及游戏玩弄,莫不悉尽美善。乃初盛之华丽俊壮,既为燥发之河南;中晚之冲澹怪伟,亦为胸中之云梦。封域之内,沃野千里。古人所谓乐岁之米,多取而不为虐,识者审诸。

(筱崎小竹,1808:题言)

这段话是称赞杜诗风格多样、题材广泛、内容丰富,既上承《诗经》风雅传统,又下启宋明两代之诗风,应该多予以收录。在整篇《题言》中,也只有杜甫一家被特别提出并被大力揄扬。《唐诗遗》多收杜诗的格局当然也与其底本《别裁集》密切相关。沈德潜不满于“唐人选唐诗, 多不及李、杜”,因此在初刻本《别裁集》的《凡例》中开宗明义地声称“是集以李、杜为宗”,而选中亦高度评价二人“太白以高胜,少陵以大胜,执金鼓而抗颜行, 后人哪能鼎足”(卷四《玄都坛歌》眉批)。这一宗旨在《别裁集》中得到了充分的落实,集中收入杜诗241首、李诗139首,两人的诗作占《别裁集》总数的23.1%。不仅如此,集中还多次从艺术角度高度评价杜诗,如其谓:“少陵诗阳开阴阖,雷动风飞,任举一句一节,无不见此老面目,在盛唐中允推大家”(卷二《奉赠韦左丞丈二十二韵》眉批);“杜七言律有不可及者四:学之博也,才之大也,气之盛也,格之变也。五色藻缋,八音和鸣,后人不易仿佛。”(卷七《题张氏隐居》眉批)就连“别裁集”这一题名,实际上也取自杜甫《戏为六绝句》“别裁伪体亲风雅”之句意。所以,《别裁集》中强烈的崇杜倾向不能不影响到《唐诗遗》对于杜诗的态度。《别裁集》中,杜诗在五古、七古、五律、七律、五排这五种诗体上的数量均位列第一,而《唐诗遗》仍旧保持了这种格局,特别是七律部分,可选数量为30首,有29首入选《唐诗遗》中,由此可见小竹对杜甫七律的推重程度。

(四)组诗的取舍

《别裁集》中收录了不少同题组诗,针对这些诗的取舍上,小竹的《题言》中提出了两条取舍准则,其一为:

诗有一题数首,头尾循环,团成率然者,如陈、张《感遇》,李白《古风》《宫中》等,作者自苦,志在尽言。譬由翠眉曼睩、纤手素腰,具为嫱、施,一分增减,即害修短,此编务简,故多割爱于此。

(篠崎小竹,1808:题言)

这是说像陈子昂、张九龄的《感遇》组诗以及李白的《古风》《宫中行乐词》等组诗,浑然一体,难以分割抽取,因此限于篇幅,不得不舍弃。今查陈子昂《感遇》三十八首,《别裁集》取其十六首;张九龄《感遇》十二首,《别裁集》取其九首;李白《古风》五十九首,《别裁集》取其十五首;《宫中行乐词》八首,《别裁集》取其六首。这些诗确实均未入选《唐诗遗》。但细想之下,小竹给出的舍弃理由似乎不能完全成立。因为作为底本的《别裁集》也没有将这些组诗全部收入,只是选取其中一部分,而且这些组诗虽然有统一的主题,但相对独立,并非密不可分到“一分增减,即害修短”的程度。比如李白《古风》五十九首非一时一地之作,在编排上亦无次第(詹锳,1984:154-164)。笔者认为,小竹之所以不选陈子昂《感遇》、张九龄《感遇》、李白《古风》等所谓“头尾循环,团成率然者”,其原因大概在于:它们数量较多,而《唐诗遗》轻古体、重近体,所选古体数量有限,选得太多则势必不容于篇幅,选得太少,恐又不能充分反映整组诗的旨趣和作者的良苦用心,所以毋宁不选。至于《宫中行乐词》,虽属五律,但该诗体非李白所长,故不宜选录。如果对比《别裁集》所选组诗和《唐诗遗》的收录情况,可以发现构成篇数较多的组诗(五首以上),《唐诗遗》一般都不予选入。但有一个特例,那就是杜甫。杜甫《秋兴》八首,《唐诗遗》取《唐诗选》以外的四首;《咏怀古迹》五首、《诸将》五首,《唐诗遗》均全部收录,这可谓《唐诗遗》崇杜的又一证据。

第二条准则为:“若夫首首异趣,珠砾杂糅,喻诸人物,一门诸葛,蜀龙魏狗,择而取之耳。”(筱崎小竹,1808:题言)这是说如果一组诗内每首趣旨有别、优劣不一,则择优而取。但细检《唐诗遗》,小竹所言恐不合事实。小竹并不是依据作品水平从组诗中选取质优者,而是要么依《别裁集》全选,要么为了与《唐诗选》所收形成互补。具体来说,除了上述杜甫《咏怀古迹》五首和《诸将》五首外,《别裁集》所录李白《长相思》二首、韩愈《汴州乱》二首、王涯《闺人赠远》四首,《唐诗遗》也全部照收。高适《宋中》原十首,《别裁集》选三首,《唐诗遗》取《唐诗选》以外的两首,并在题下注云“一出李《选》”(卷一);杜甫《秋兴》原八首,《别裁集》全部收录,《唐诗遗》取《唐诗选》以外的另四首,亦注云“四出李《选》”(卷五);卢纶《塞下曲》原六首,《别裁集》选两首,《唐诗遗》取《唐诗选》以外的另一首,注曰“一出李《选》”(卷六);王昌龄《芙蓉楼送辛渐》原二首,《别裁集》全部收录,《唐诗遗》取《唐诗选》以外的另一首,注曰“一出李《选》”(卷七);王昌龄《长信秋词》原五首,《别裁集》选两首,《唐诗遗》取《唐诗选》以外的另一首,注曰“一出李《选》”(卷七);王昌龄《从军行》原四首,《别裁集》全部收录,《唐诗遗》取《唐诗选》所收三首以外的一首,注曰“三出李《选》”(卷七);贾至《巴陵与李十二裴九泛洞庭》原三首,《别裁集》选两首,《唐诗遗》取《唐诗选》以外的另一首,注曰“一出李《选》”(卷七);卢弼《边庭四时怨》原四首,《别裁集》选两首,《唐诗遗》取《唐诗选》以外的另两首,注曰“二出李《选》”(卷七)。由此可见,与其说小竹“择优而取”,莫若说他旨在“补李《选》而取”。小竹当初编选之际或许怀有他在《题言》中阐述的意图,但它显然没有在最后的成书中得到贯彻。

(五)应制诗与试帖诗

唐人律诗中有很多应制诗和试帖诗,沈德潜对应制诗和试帖诗评价都不高:“唐时五言以试士,七言以应制。限以声律,而又得失谀美之念先存于中,揣摩主司之好尚,迎合君上之意旨,宜其言之难工也。钱起《湘灵鼓瑟》、王维《奉和圣制雨中春望》外,杰作寥寥,略观可矣。”(沈德潜,2011:1973)因此,沈氏对应制和试帖诗皆不欲多取,仅取其“风骨近高、辞章近雅者”(沈德潜,1979:584)⑫,五律部分收应制诗11首,五排部分收应制诗17首、试帖诗7首,七律部分收应制诗13首,应制诗占总数的2.5%。《唐诗遗》进一步缩减了应制诗的数量,五律一首不取,五排仅取1首,七律取4首,这也许呼应了筱崎三岛《序》中对《唐诗选》“律体台阁居半”的批评,也就是说《唐诗选》选入了比较多的文臣奉和、宴游和酬唱的应制诗,而忽视了在野诗人舒卷自由之作,因此他希望增加减少应制诗的比例。就入选应制诗的数量而言,《唐诗选》的比例确实高于《别裁集》,共计22首,占总数的4.7%。

不过,试帖诗的情况显得比较特殊,《别裁集》共收录7首试帖诗,而《唐诗遗》竟然保留了其中6首。按理说,日本没有科举考试,而且试帖诗命题限韵,作者难以自如发挥,故“凡省试诗,类鲜佳者。如钱起《湘灵》之诗,亿不得一”(王世贞,2006:1015)。《唐诗遗》收录的这6首试帖诗,除钱起《省试湘灵鼓瑟》历来被人称颂外,其余作品虽亦为试帖中名作,但从艺术价值来看,未必值得入选如此多,更何况还包括像焦郁这样极冷僻的诗人。这也并不是因为《别裁集》中可供选择的五排数量少,事实上《别裁集》所选五排除去与《唐诗选》重复的外,还有89首,而《唐诗遗》的五排数量不过35首。笔者认为,《唐诗遗》多选试帖诗的原因可能在于:其一,试帖诗是五排中的一个重要类别,多选之也许为了体现五排的这一特点;其二,试帖诗有严格的规则限制,沈德潜(1979:584)概括其写作特点道:“此体凡六韵:起联点题;次联写题意,不用说尽;三四联正写,发挥明透;五联题后推开;六联收束。”从这一点来看,试帖诗章法谨严、体格雅正,对于律诗初学者来说,未尝不是有益的诗法效习范本。

四、结语

以上围绕筱崎小竹所编《唐诗遗》与沈德潜《唐诗别裁集》初刻本的关系,从编选缘由、选目异同以及其中体现的诗学观念和审美取向等方面进行了考察。研究发现,《唐诗遗》认同《别裁集》的编选理念,基本沿袭了后者的选目倾向,以盛唐、中唐诗居多,但中唐诗的比例较《别裁集》更高一些,而且古体诗的比例远低于《别裁集》,显示出偏重近体诗的特征。在入选作品数量居前10位的作家方面,《唐诗遗》也基本与《别裁集》一致,诸位诗人中仍然最推崇杜甫,特别是其七律,但有所不同的是,降低了李颀的名次,而提升了李商隐、刘禹锡和钱起的名次。此外,对于《别裁集》中收录的应制诗,《唐诗遗》以“律体台阁居半”为由,只选取了5首,对于试帖诗却意外地几乎全部收录,这表明筱崎小竹对试帖诗的认可。还有一点必须指出,那就是小竹在《题言》中视“鲸鱼碧海,巨刃摩天”为第二义,完全违背了沈德潜的本意,而他所提出的组诗取舍原则也与《唐诗遗》的实际编选情况不尽相符。

本文所讨论的《唐诗遗》只是日本人取材于中国选本编选唐诗之一例,其他如冈崎庐门《唐咏物诗选》依傍《佩文斋咏物诗选》、馆柳湾《晚唐诗选》捃摭曹学佺《石仓历代诗选》的事例也是值得研究的论题,限于篇幅,只能留待异日另文阐述。

注释:

① 僧月性抄录篠崎小竹、斋藤拙堂、坂井虎山、野田笛浦四位关西文章名家的作品,编成《今世名家文钞》,后世遂有此名。

② 关于筱崎小竹的生平主要参考干河岸贯一(1901:187-193)。(干河岸貫一. 1901. 近世百傑伝続[M]. 東京:博文館.)

③ 见早稻田大学图书馆藏俞汝昌《唐诗别裁集引典备注》,道光十八年(1838年)叶绍本序刊,资善堂藏板。

④ 沈德潜《重订唐诗别裁集序》称“得诗一千九百二十八章”(沈德潜,1979:3),然实为1940首。

⑤ 此据大庭修(1967)中收录的唐船持渡书资料。(大庭脩.1967. 江戸時代における唐船持渡書の研究[M]. 大阪:関西大学東西学術研究所.)

⑥ 关于这些唐诗选本中初盛中晚四个时期诗歌的比例统计,后文有详细的说明。

⑦ 本文所利用的《别裁集》初刻本为国家图书馆藏本。

⑧ 李攀龙编选的《古今诗删》唐诗部分收诗740首,其中五古122首、七古98首,五古的数量仅次于七绝和五律,而且选陈子昂五古7首,在初唐诗人中是数量最多的,似乎与其说法矛盾。陈国球(2007:214)指出,这是因为在李攀龙心中,“包括陈子昂在内的唐代五言古诗,仍然是‘唐诗’的一部分。他所谓‘弗取’的陈子昂古诗,是那些混淆了古体和律体的作品,他认为这就不是‘唐诗’了”。比如陈子昂的代表作《感遇》诗三十八首,一首也不选;李白《古风》五十九首,也一首不选。

⑨ 本文所引《唐诗别裁集》文字,除特别说明外,均出自国家图书馆藏康熙五十六年(1717)初刻本《唐诗别裁集》。以下只标明卷数。

⑩ 本文对四唐的判断主要依据高棅《唐诗品汇》卷首“诗人爵里世次”及《唐诗别裁集》重订本对诗人生平的简介。闺中、方外、无名氏及生卒不详者计入其他,占5.2%。以下对其他选本的统计也有同样的情况。

⑪ 六言诗部分收刘禹锡诗一首,因其并非取自《别裁集》,故不计入。

⑫ 为服务于康熙以后将诗赋也纳入考察范围的科举考试,沈德潜在重订本中增加了试帖诗的比例:“五言试帖,前选略见,今为制科所需,检择佳篇,垂示准则,为入春秋闱者导夫先路也。”(沈德潜,1979:3)其中,五排部分的试帖诗增加到35首。

——现代新诗选本研究综述