基于先例现象阐释В.С.托卡列娃小说“爱情”观念的表达方式及其功能

颜国琴

(南昌大学 外国语学院,江西 南昌 330031)

先例现象被认为是民族认知库、民族文化库的重要内容。在第六届世界俄语大会上,Ю.H. Кapayлoв(1986)首次谈到先例现象。之后经过Д.Б. Гyдкoв(1998), Ю.A.Copoкин等(1998)等学者的学术探索,到20世纪90年代末,先例现象的理论研究基本成熟。继Ю.H. Кapayлoв之后,先例现象的实践分析始终保持着研究传统(先例现象研究从一开始就与文学文本相结合)。总体而言,先例现象与互文性研究经常结合在一起,先例现象被视为互文性的手段。神话形象是先例名的重要来源,成为文学作品中最典型、最生动的语言表述形式之一。通过神话形象实现文本间的互文,进而实现文化互文。王悦(2017:38)认为,这种神话元素的引入是神话思维,“通过富有创造性的神话改写拓展了小说的表现空间,赋予了作品‘无限的深意’,为文本的多元化解读提供了更多的可能及空间”。文学文本的先例现象研究多以解释先例现象的含义和分析先例现象的来源为主,仅有少数研究者关注先例现象的称名和符号功能。作为女性文学作品,托卡列娃小说中“爱情”主题鲜明,先例现象使用频繁。Л.B. Pycинoвa(2012)曾对托卡列娃作品中的先例现象进行过考查,但并未指出其功能。本文拟结合文学观念,分析先例现象在表达托卡列娃小说“爱情”观念时的呈现方式及功能。

一、先例现象与文学观念

在文学作品中,先例现象如果脱离新建文本语境便无法发挥其作用,文学观念的聚焦可以使先例现象的含义更具表现力,可以更充分地发挥先例现象在文学作品中的功能。

(一)先例现象的概念和特征

Ю.H. Кapayлoв(2010:216)从语言个性理论出发,认为“先例文本在认知和情感层面对任何语言个性都具有意义;先例文本具有超个体特征,即为该个性的前辈或同代人所熟知;先例文本在该语言个性的言语中重复出现”①。此定义中的“文本”属于广义理解。在Ю.H. Кapayлoв定义的基础上,И.C. Бpилeвa等(2004:17)突出了语言个性的民族文化性,指出“先例现象是为民族语言文化共同体的所有代表者所熟知,并总是重复出现的现象,在认知层面具有重要意义”。从语言表现形式看,先例现象分为先例情境、先例文本、先例名和先例表述。根据对托卡列娃文本中“爱情”观念的例释分析,先例名和先例表述居多。

从上述定义可发现,先例现象具有熟知性、重要性和复现性特征,三者相互联系,缺一不可。此外,王臻(2011)指出,先例现象还具有套式性、时代性和典型性特征。先例现象的套式性表现在其语言结构和概念意义的固定性方面,在交际过程中先例现象作为完整的意义整体被使用;先例现象的时代性是指时代语境对其的选择(时代语境选择其成为先例现象或选择新的先例现象进入民族认知库,而部分旧的先例现象从认知库中消失);先例现象的典型性指先例现象具有样板性,可作为其他行为、事物的典型及其参照物和标准,成为大量在结构上相似事物的典型样板。

(二)文学观念的概念和特征

以文学作品为研究对象的观念研究属于“文学观念”(xyдoжecтвeнный кoнцeпт)研究。观念与图景常联系在一起,文学观念与文学图景也是常常交织在一起。文学图景通过个人意识或集体无意识的产物呈现出来。文学观念的体现既可通过整个文本,也可透过小的语言片段。Л.B. Mиллep(2000)从文学文本与文化审美的关系角度看待文学观念,她指出,文学文本中存在某种文化审美的共性,这种共性影响文学的产生和理解。由此,她认为,“文学的世界图景被视为理想的产物,这种产物是文学交际的审美基础,是由具有内涵的特殊结构组成的,这种结构以这样或那样的形式存在于个人意识或集体无意识之中。这样的结构便是文学观念”(Mиллep,2000:40)。文学观念是一种意识产物,会受到文化审美共性的影响。先例现象是民族文化的重要内容,其来源有神话、传说、圣经、文学作品、音乐作品等等。由此,文学观念的文化性或许可以从先例现象的文化性窥探一二。

B.A. Macлoвa(2004)认为,文学观念是个性化的,联想是文学观念的基础。文学观念不仅包含揭示形象的潜力,其自身还包括形象和不同的表情意义,文学观念之间存在相互制约性。 E.B. Cepгeeвa(2006)认为,文学观念仅仅是内容的词语解释,在个人的文学世界图景中代表创作的语言个性,信息接收者将其理解为作者结构化了的世界图景的组成部分;文学观念指向审美信息,在内容上,联想和形象层是主要的。文学观念的联想语义场的核心与边缘区域的关系经常不稳定,它不仅表现在不同作家的作品中,而且还表现在同一作家的不同创作中。И.A. Tapacoвa将文学观念分为形象层、联想层、象征层、物体层、概念层、价值评价层(转自Бoлoтнoвa,2005:18)。H.C. Бoлoтнoвa(2007:75)认为И.A. Tapacoвa的层级划分有重叠性 。 综合上述可以发现,文学观念具有个体性、联想性、形象性、层级性、制约性、核心与边缘的动态性以及指向审美信息等特征。

(三)先例现象体现文学观念的途径

Ю.H. Кapayлoв(2010:217-230)在以文学为依托研究语言个性时,考察了先例文本(先例现象)对形成语言个性所起的作用。他发现,语言个性的塑造可通过三种方式使用先例现象:称名、参照和引用。 其中,参照功能是先例现象典型性特征的表现。Г.Г. Cлышкин(2000:36-40)指出,先例现象体现观念的主要手段有:提及,指直接再现语言单位或观念的名称;直接引用,指逐字逐句再现文本的一部分或是整个文本,通常不指明引用的来源;改写,指作者主观改变先例现象的部分或全部内容;引喻,指使用时不提及先例现象或只再现先例现象的小部分内容;续写,指作家将先例现象的内容继续创作。在Cлышкин(2000)观点的基础上,刘宏(2012a)进一步指出,先例文本的使用方式有:直接引用先例文本标题、直接引用先例文本片断、变体引用先例文本片断、提及先例文本背后的先例情景。其实,变体引用可视为改写的一种方式。因此,从先例现象的呈现方式和内容看,先例现象体现观念的途径主要分为两种:逐字再现(提及、直接引用、引喻)和改变最初固有的表达形式(改写、续写、引喻)。

二、先例现象的功能实现

逐字再现或改变最初固有的表达形式是先例现象两种主要的使用方式。刘宏(2012b)指出,先例现象在使用中具有称名和符号功能。这种观点具有理论指导意义。在实践分析中,这些功能需要更具体化。因为先例现象的功能或因语境不同而功能有所差异,或因使用方式不同而功能有所区别,有时即便使用途径相同,其功能也可能各异。

(一)先例名的功能实现

《俄语文化空间:语言文化词典》将先例名定义为:“与广为人知的文本或与先例情境相联系的个体名字。该名字是一种复杂符号,在交际中名字不用其所指语义,而使用区分性特征”(Бpилeвa等,2004:17)。可见,先例名不能单独存在,需依存于文本或情境。赋予先例名使用价值的是其区分性特征,而不是其所指语义。“先例名的区分性特征由外表特征、性格特征和先例情景特征构成”(刘宏,2012b:177)。在文学文本中,先例名的区分性特征更为丰富,这些区分性特征使先例名具有不同的功能。

1.塑造人物性格

文学中人物性格往往需要从整个文本加以考查,以便理解不同文本中人物性格自身的独特性。但从微观刻画来看,利用先例名的区分性特征无疑是最直接、最有效的描写方式。如:

安娜·卡列尼娜是列夫•托尔斯泰同名长篇小说中的主人公。视爱情如生命的安娜在遭遇伏伦斯基的抛弃之后,卧轨自杀。作者用比较的手法将塔塔比作安娜,运用先例名的区分性特征——珍视爱情,塑造塔塔的性格,形容塔塔很珍视爱情。

主人公“我”与柳夏·科索娃、柳夏·松达托娃是中学同学。柳夏·松达托娃对未来忧心匆匆。“我”对未来有憧憬,但认为恋人决定未来。作者运用三部文学作品主人公的性格特点来描述“我”想象中的恋人。这三位主人公分别是:莎士比亚戏剧作品《罗密欧与朱丽叶》中的男主人公罗密欧,其典型特征是对爱情忠贞不渝;莱蒙托夫长诗《恶魔》中的恶魔,认为善没有回报,变成邪恶和仇恨的使者,渴望爱情,成为渴望爱情的孤独者,其主要特点是孤独、忧郁的性格;莱蒙托夫另一部长篇小说《当代英雄》中的主人公毕巧林,为满足自身的需要,玩弄女性的情感,最后抛弃对方,其突出的人物形象特点是自私。罗密欧、恶魔、毕巧林三个先例名,各自的区分性特征明显,作者通过形容词对三个先例名加以修饰,使先例名的价值评价特征更加充分地体现出来。从修饰语可看出,主人公更加喜欢罗密欧这样的恋人。

安泰是希腊神话中的巨人,他一旦和大地接触,就力大无穷,后来赫拉克勒斯把他举到空中掐死。正如大地赋予安泰力量,爱情给予沃洛佳力量。作者运用具有某种神奇力量特征的先例名安泰,塑造了沃洛佳的人物性格,形容爱情对沃洛佳非常重要。

2.烘托情景

文学中的情景是情与景的结合:寄情与景,借景抒情。爱情是情感的一种类型,先例名的区分性特征如果蕴含爱情寓意,便可直接嵌入新构建的文学场景中。如:

柳夏和梅夏采夫是情人关系,二者原本都有家室。后来柳夏离婚了,但是前夫来挽回她,柳夏打算回心转意,此时梅夏采夫仍有家室,但不想放弃与柳夏的情人关系。饭后聊天过程中,梅夏采夫了解到柳夏18岁怀孕,已经离婚两次。对此,梅夏采夫很感慨。他希望能有罗密欧与朱丽叶那样忠贞的爱情,因此,作为音乐家的他内心响起了乐曲《罗密欧与朱丽叶》。对爱情忠贞的罗密欧和朱丽叶两个先例名将作者构建的文本与莎士比亚著名作品《罗密欧与朱丽叶》联系起来。这两个先例名直接交待音乐主题,烘托故事情景。

3.塑造人物形象、描写故事情节

文学中情节的铺陈能够让文学冲突更立体。在局部描写方面,使用先例名,借助读者已有认知,更容易让读者参与情节发展,从侧面塑造人物某方面的特征。如:

科瓦列夫是一位医生,在玛鲁夏生病住院的时间里,他爱上了她。如同古希腊神话中的塞浦路斯国王(阿波洛多罗斯Ⅲ)皮格马利翁爱上了自己的雕塑作品——美女伽拉忒亚一样。希金斯(Xиггинc)是萧伯纳的剧作《皮格马利翁》(又名《卖花女》)中的人物——一位语音学教师,是经过戏剧艺术化处理的皮格马利翁。作者运用了伽拉忒亚的两个区分性特征:美貌和日久生情的爱情故事,将科瓦列夫爱上玛鲁夏的故事呈现出来。先例名起到塑造人物形象,描写故事情节的作用。

4.描写人物关系、人物行为

爱情不仅是一种情感,更是一种社会关系。它的建立与维护不能仅靠一方努力。文学中,人物关系的构建往往需要许多铺陈,但如果先例名中含有人物关系的特点,使用先例名可以省去不少笔墨,避免作品的行文偏离故事脉络。如:

列娜和谢尔盖是一对夫妇,两人形影不离,就像菲利门和巴乌希斯一样。先例名菲利门、巴乌希斯是希腊众神中一对贫穷的老夫妻。B.B. Cepoв(2003)指出,宙斯和赫耳墨斯化作凡人巡访人间时,尽管当地有更富有的人、有更宽敞的房子,但都拒绝二人留宿,仅有贫穷的菲利门和巴乌希斯夫妇热情地接待了他们。作为对当地人的惩罚,神发洪水淹没了这个地方,但这对夫妇的房子不仅幸免于难,而且神还把他们的房子变成了神殿,夫妇二人则成为祭司,终生看守神殿。神信守对夫妇的承诺:让夫妇两人同时去世。菲利门和巴乌希斯死后分别变成栎树和菩提树,这样他们在死后仍旧可以生活在一起。作者运用先例名菲利门和巴乌希斯,一对相互信任、互相关心、永不分离的老夫妻神话形象,交代列娜和谢尔盖的人物关系,形象地描写出二者的恩爱和相守。

安娜、伏伦斯基和索罗金娜属于先例名,出自托尔斯泰的长篇小说《安娜·卡列尼娜》。这三者关系中,安娜最被动,她深爱伏伦斯基,而后者却去追求索罗金娜。作者运用先例名架构科斯佳、卡佳和亚历山大之间的人物关系:科斯佳爱卡佳,但是卡佳爱丈夫,要回到丈夫身边。从情感关系角度看,科斯佳与安娜相似,在情感关系中没有决定权,处于被动局面。

先例名禁果是《圣经》中伊甸园“知善恶树”上结的果实,此果实不可食。夏娃和亚当受了诱惑,不顾上帝的禁令,偷食了果实,上帝便把夏娃和亚当逐出了伊甸园。可见,禁果代表不可做的事情。安德烈与娜吉卡的恋情属于婚外情。作者用先例名禁果形容两人的恋情,使用禁果的两个主要区分性特征:不可为之的事和情人关系,交代人物关系和行为。身为情人的娜吉卡渴望公开恋情,不再偷偷摸摸谈恋爱,暗含希望,即与安德烈结婚。

列娜是亚历山大的同事,两人因为讨论电影剧本在一起工作。亚历山大虽有妻子,但爱上了列娜,其妻子知道此事。因此,列娜不愿意去亚历山大家里讨论工作,于是两人在工作室里进行剧本讨论。作者运用先例名——亚当和夏娃,先例文本——亚当和夏娃的故事,来构架列娜和亚历山大的关系,描写两人的处境。在古希腊神话中,亚当和夏娃创造了人,是人的祖先。亚当和夏娃因偷食禁果被逐出伊甸园,二人成为人类的祖先。伊甸园是极乐园,象征幸福的生活。亚历山大和列娜挤在工作室里谈工作,二人皆离开各自舒适的生活环境,来到憋闷的工作室,因此,像被逐出伊甸园的亚当和夏娃,有情侣的落魄之感。

先例名的区分性特征承担其在文学文本中的功能。根据对托卡列娃作品中“爱情”观念的例释分析,先例名在作品中发挥四种功能:塑造人物性格、烘托情景、塑造人物形象和描写故事情节、描写人物关系和人物行为。这些功能是通过先例名的下列区分性特征体现出来的:对爱情的珍视(如安娜·卡列尼娜);典型的人物性格(如毕巧林);忠贞不渝的恋人(如罗密欧);相融以沫的夫妻(如菲利门和巴乌希斯);三角关系(如安娜、伏伦斯基、索罗金娜);不可为之的事(如禁果);一对恋人(如亚当和夏娃);日久生情的恋情(如希金斯和伽拉忒亚的恋情)。

先例名通常是单一名或复合名。人物名、作品名、事物名称等均可能成为先例名。其中,人物名可能是现实中的人物,也可能是小说、音乐作品、神话传说中的人物。在托卡列娃作品中先例名的运用有以下形式:比较结构“像……一样”,кaк+先例名+(补充信息);先例名+(补充信息);形容词+先例名。前两种形式中可能含有补充信息。补充信息的出现能更加明确先例名的区分性特征,有助于先例名更好地融入语境,服务文本。“形容词+先例名”适用于先例名具有多个区分性特征的情况,或填补读者的认知空白。此外,这种方式还能赋予先例名以价值评价特征,使评价色彩更加语境化、个性化。

(二)先例表述的功能实现

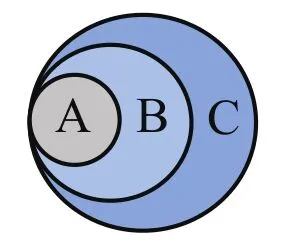

格言、警句、谚语、俗语、成语、名人名言等构成先例表述的基本内容。从系统层面看,刘宏(2012b:182-183)指出,先例表述的意义由表层意义、深层意义和系统含义组成。先例表述的意义包含先例表述构成成分意义的总和(用A表示),先例表述构成成分之间通过词汇、语法结构搭配的语义结果(用B表示),与该先例表述相连的文本和情境有关的知识、联想和蕴含意义(用C表示),示意图如下:

A=表层意义,A+B=深层意义,A+B+C=系统含义。可见,先例表述的系统含义内容最多。下面我们将分析先例表述在托卡列娃作品中的功能及其实现途径。

1. 解释功能

先例表述的结构和语义内容相对完整,在文学中可逐字再现该表述、或保留表述的结构、或改变表述的部分内容。语境与表述内容契合度很高时,逐字再现先例表述可直接发挥先例表述的功能。如:

阿尔塔莫诺娃、塞尔日克夫妇因家庭琐事不和,决定离婚。“爱情没有了愉悦,分手也不会忧伤”出自莱蒙托夫的诗《约言》(Лepмoнтoв,2014:335),在新构建的文本中逐字出现先例表述。新文本的语境与先例表述中的语境相似,恰当地解释了两主人公离婚的原因。

2. 解释与衔接功能

先例表述具有表层意义、深层意义和系统含义,其中,在较窄的语境中,表层和深层意义更易得到体现,因为,不同作者对先例表述的使用方式不同,更能体现作者的语言风格,并且先例表述意义层次越浅,越容易跳出读者对先例表述理解预设圈,越能收获意想不到的表达效果。如:

“爱情之舟撞上了暗礁”出自马雅科夫斯基的《未完成的诗》(Maякoвcкий,2018:1301)。诗行喻指爱情结束,恋人分手。但在托卡列娃的文本中,作者使用诗行的表层语义,即小舟撞上暗礁,发生了灾难,预示着有人失去生命。诗行的表层语义更具现实性,在新构建的文本中起衔接和解释作用,将前面使用灰色忧伤笔调的描述与后面的死讯衔接起来,解释触礁的喻意。小舟触礁既暗示生命结束,又意指爱情戛然而止,凸显主人公母亲的悲伤之情。

3. 铺垫功能

改变先例表述最初的固有形态时,往往保留其特征语义或特征结构。这种方法既照顾读者已有认知,又添入作者自己的思考,营造出既熟悉又陌生的文本语境,产生独特的阅读体验。先例表述改变最初的固有形态之后,在新构建的文本中所处的位置不同,其功能有所差异。如:

基拉给米沙写信约对方周六在大剧院见面,否则她会自杀。米沙给基拉的收信地址并不是自己的,而是西德罗夫的,因此,基拉给米沙的信均是西德罗夫收。西德罗夫收到基拉的来信:如果米沙不去大剧院见面,她将自杀。于是他亲自赴约。见面后,西德罗夫向基拉解释,为何是他而不是米沙来见她,并劝告基拉不要因这失败的爱情而想不开。奥斯特洛夫斯基的小说《钢铁是怎样炼成的》中的主人公保尔·柯察金曾说:“人最宝贵的是生命,生命对于每个人只有一次。人的一生应该这样度过……为人类的解放而斗争。”(Ocтpoвcкий, 1955:205)作者改变了先例表述的内容,从而改变其含义。先例表述的内容强调生命短暂,因此人们应该珍惜生命,珍惜时光。但在新构建的文本中,作者使用先例表述的表层含义:生命只有一次,让此含义成为前提条件,从而劝告主人公要珍惜生命,不应随意放弃,为西德罗夫与基拉的见面做思想上的铺垫。

4. 描写人物形象

先例表述的表层语义越突出、结构越简单,在新构建的文本中越容易使用。表层语义突出可能属于描写内容,便于作者直接用于新文本内容的描写,加之先例表述的结构简单,只需作者稍加改变,便可成为具有新意的表达。如:

阿尔捷米耶夫和萝扎是夫妻,但阿尔捷米耶夫爱上了女医生叶莲娜,并且沉醉在爱情之中。作者改写契诃夫《万尼亚舅舅》中的先例表述:“人的一切都应该是美的:面容、衣裳、心灵、思想。”②先例表述描写完美者的形象。作者将先例表述中的主体改为萝扎,描写恋爱中的阿尔米捷耶夫眼中的萝扎,正如情人眼里出西施。

5. 突出人物境遇

先例表述具有三层含义,其中,深层意义包含表层意义,在一定程度上是表层意义延伸的结果,即从表层到深层意义。但是,新构建文本时,可采取逆向操作。当意义从深层到表层之后,作者更容易加入自己的思想和看法,从而形成作者自己的语义。如:

薇拉意外怀了维利亚的孩子,后者以因病将不久于人世为由不想和薇拉有孩子,于是薇拉找到塔尼亚为自己做堕胎手术。先例表述“ни кoл ни двopa”∕(既无橛子,又无棚舍)形容一贫如洗。但在新构建的文本中,作者使用先例表述的表层含义,即既无橛子,又无棚舍,并在先例表述的基础上,按照原有结构增加新内容:没有钱,没有爱情。作者描写薇拉在物质生活上居无定所,没有经济来源;在精神上无爱情支撑,形容薇拉的悲惨境遇。

上述例释说明,并不是所有先例表述都同时具有表层意义、深层意义和系统含义。经过对托卡列娃作品的“爱情”观念例释分析,研究发现,作者常使用先例表述的表层意义和深层意义,而系统含义鲜有使用。

托卡列娃借助逐字再现(直接引用)、改变句子的某一成分或增加相同结构内容的方式使用先例表述的表层意义,表达爱情—愉悦、爱情—容貌之间的关系,而在深层意义的使用方面,作者借助隐喻的方式(小船—触礁)表达爱情结束(生命结束—爱情结束)。先例表述的意义组成再次证明,深层语义包括表层语义。托卡列娃在使用先例表述时不直接使用深层意义,而是逆向思维,改用表层语义。这种意义的转化有两种方式,一是改变或新增内容,例如生命—时间表达惜时的意义,改为生命—爱情表达惜命的意义;另一种是改变结构(由于暂缺例释,在此不展开论述)。

(三)先例情境与先例文本的功能实现

先例情境指现实中曾出现的情境或人类创作的艺术现实。先例情境不能独立存在,需要与先例名、先例表述或先例文本相联系。先例文本是“指独立的意义完整的语言活动产物,是多元述谓单位,是一种意义成分数量与意思并不等同的复杂符号,为一定的语言文化共同体所熟知。文学作品、圣经故事、历史文献等均可能成为先例文本”(刘宏,2007:26)。先例情境和先例文本以认知结构的形式存在,两者并不是以逐字的形式存在于民族文化共同体的意识中,而是“作为民族的一种文化观念,即以一种文本浓缩的形式存在,是对文本最大限度的浓缩式想想,包括文本的情节、基本冲突、人物及各种细节”(刘宏,2012a:187-188)。这种浓缩式的存在在文学作品中可实现多种功能。

1. 描写故事情节

故事情节是文学文本的生命线。一部文学作品的真正诞生建立在新的故事情节上。但新建文本中的描写,可以借用已有的经典情节:一方面,可以省去对非主要故事情节的铺陈,以免喧宾夺主,另一方面,可以借用读者的已有认知,调动其思维积极性。如:

科斯佳与卡佳是情人关系,卡佳打算回到自己丈夫身边,因此,科斯佳将失去卡佳。科斯佳喜欢有华尔兹的生活,生活有爱情,才有华尔兹,因此,失去爱情,就丧失了喜欢的生活,这对科斯佳来说很痛苦。作者将先例名——安娜·卡列尼娜和先例情境——安娜·卡列尼娜卧轨自杀引入构建的新文本中,通过否定描写的方式,叙述科斯佳的生活仍将痛苦继续,但他不会结束自己的生命。

2. 奠定人物关系、重构文本

先例文本与先例名、先例表述,甚至先例情境密切相联。一个经典的先例文本,如文学作品,内容中一定有代表该作品的情节、人物。当该文学文本进入民族认知库之后,该文本以一种浓缩形式存在。先例文本应用到新构建的文本是一个解压缩过程。解压缩后,经典文本中的许多内容可加以改变,重新利用。如:

塔季亚娜和叶甫盖尼是普希金的长篇诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》中的主人公,两人名字属于先例名,写信情景属于先例情境,两人感情故事属于先例文本。这部作品其中一条主线描写塔季扬娜与奥涅金的爱情故事:塔季扬娜对奥涅金一见钟情,并给后者去了一封长信以表达爱意,但遭到拒绝。当两人在彼得堡的舞会上再相遇时,塔季扬娜已经嫁作他人妇。尽管她还爱着奥涅金,但不想背叛自己的丈夫,拒绝了奥涅金的追求。作者通过对比塔季亚娜和叶甫盖尼的故事描写这对老人的相识、相爱过程。老人的恩爱故事是对塔季亚娜和叶甫盖尼情感故事的逆向改写。先例名塔季亚娜和叶甫盖尼的使用奠定了主人公的人物关系——情侣或恋人,两人爱而不得的爱情故事、写信情景起到反衬作用,衬托出这对老人相濡以沫的感情。

研究例释发现,先例情境通过情境名+补充信息的方式发挥功能,因为先例情境不能独立存在。卧轨自杀仅是结束生命的方式之一,但当后面加上补充信息(像安娜·卡列尼娜一样)时,卧轨自杀成为先例情境,因为安娜·卡列尼娜是先例名,安娜卧轨自杀这一情境浓缩着她的爱情观、生活遭遇等诸多信息。而先例文本在新文本中的功能则通过改变具有转折性质的信息实现,例如将写信拒回改为写信即回,爱而不得的恋人改为相濡以沫的夫妻。

三、结语

先例现象的使用是文学创作中“拿来主义”的表现:为我所用,服务文本。先例名、先例表述、先例情境和先例文本是先例现象的四种语言表现形式。以上例释说明,表达“爱情”观念时,先例名因其自身鲜明的区分性特征,可以简练而形象地表达“爱情”观念。而先例表述因其语义相对完整,在构建文本时可直接嵌入语境中发挥功能。先例情境因缺乏独立性,需借助先例现象的其他语言表现形式完成文本任务。先例文本因具有完整的信息表达,因此使用时需贴合语境的需要,逆向改写可以使故事情节更具冲击性,打破读者的固有认知。先例现象的使用是对经典的认知,更是对文化的传承和延续。先例现象的应用具有对话性,其在文学中所体现的功能不可忽视,因而应引起更多的关注。

注释:

① 本文所有中文译文如无特殊说明均为笔者自译。

② 请参见A.П. Чexoв. Дядя Baня. https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/download_book/172107/8138829.