中国儒学在俄罗斯的传播与接受

——以《中庸》在俄罗斯的翻译与阐释为中心

张鸿彦 王诣涵

(武汉大学 外国语言文学学院,湖北 武汉 430072)

《中庸》是儒家学说的重要典籍,具有丰富的文学表现形式和哲学思想内涵,也是儒家经典中最早被引入俄罗斯的典籍之一。俄国著名汉学家费奥克蒂斯托夫(B. Ф.Фeoктиcтoв)认为,俄罗斯的汉学正是从翻译出版《大学》《中庸》这两本哲学著作开始的(Фeoктиcтoв,1999:129)。与其他的儒家典籍译本相比,《中庸》的翻译呈现学术化和去意识形态化的特点,是俄罗斯“四书”学研究领域特殊且重要的存在,它在俄罗斯的译介与俄罗斯汉学的发展紧密联系,在“帝俄时期”达到译介高峰,而在“苏联时期”,由于学术研究受到政治标准的衡量,儒学典籍不再成为受重视的研究对象,《中庸》的翻译也受到冷落,直到现当代时期对《中庸》的翻译与研究才开始逐渐回温,呈现多样化、多角度的态势。

一、《中庸》的政治和宗教化译释

俄国汉学研究肇始于1715年派遣到清廷的东正教使团,第一批俄国汉学家由此诞生,将中国诸多哲学典籍和文学作品传播到了俄国,为俄国汉学奠定了坚实的基础。自俄国汉学研究伊始,就非常注重对中国儒学的研究。王西里 (即瓦西里耶夫,笔者注)(B. П. Bacильeв)在《中国文学史纲要》中曾强调指出:“整个中国文明以及浩如烟海丰富多彩的中国文学的基础是儒学。”(王西里,2016:21)最早的《中庸》俄译本诞生于18世纪,是由俄国第三届东正教使团成员列昂季耶夫(A. Л. Лeoнтьeв)翻译的。根据阿列克谢耶夫(B. M. Aлeкceeв)和科布泽夫(A. И. Кoбзeв)的考证,列昂季耶夫的译文是从满文翻译而来,翻译在《四书解义》(Cы шy гeи,тo ecть Чeтыpe книги c тoлкoвaниями)一书中(Лeoнтьeв,1780)。书前半部分为康熙皇帝在康熙十六年(1677年)为“四书”所撰的序的译文,然后是《大学》和《中庸》的译文,每段译文后附有列氏的释文,全书共357页,大32开,分别于1780年和1784年由彼得堡皇家科学院出版。列氏的《中庸》译本是节译本,只译到第20章“果能此道矣,虽暗必明,虽弱必强”这一节。虽然译本不全,但却是俄罗斯历史上第一次出版的儒学作品。

18世纪,中国风席卷欧洲。在欧洲人的眼中,中国是一个政府清廉、文化厚重的道德国度,中国的圣贤哲学学说与启蒙思想家们倡导的开明和理智产生了共鸣。这一时期也适逢俄国“中国热”和叶卡捷琳娜二世开明专制时期,俄国社会十分崇尚中国儒家思想和治国方略。列昂季耶夫的翻译一方面是为介绍中国的传统政治哲学思想,但更重要的是出于时政的需要。《中庸》中的一些内容,尤其是治国“九经”与叶卡捷琳娜二世极力标榜的开明专制思想有着一定的相通之处。其中宣扬的治国思想成为进步人士对叶卡捷琳娜二世的期望,这也是列昂季耶夫的译本可以出版的重要原因。列昂季耶夫对于《大学》和《中庸》这些儒家经典的翻译是其汉学生涯的巅峰,他通过自己的翻译和注释第一次向俄国民众介绍中国的儒家哲学思想以及政治哲学智慧,同时宣扬中华道德文明的优势,迎合了当时的俄国社会思潮,引起了读者的共鸣。但他在阐释中国文化现象时,仍然无法摆脱耶稣会士“索隐”思维模式,即拉近儒学与上帝的距离,极力“寻找儒学与基督教学说的契合点”(Tитapeнкo,1994:166)。

俄国著名知识分子、宫廷翻译家维廖夫金(M. И. Bepeвкин)于1786-1788年间在彼得堡摘译出版了法国耶稣会士钱德明(Jean-joseph-Marie Amiot)的15卷本《关于中国历史、科学、艺术、风俗、道德、习惯的记录》(又称《中国丛刊》)(Зaпиcки,нaдлeжaщиe дo иcтopии,нayк,xyдoжecтв,нpaвoв,oбычaeв и пpoч. китaйцeв,coчинeнныe пpoпoвeдникaми вepы xpиcтиaнcкoй в Пeкинe)(Bepeвкин,1786)。译者通过译作来反思俄罗斯现存的问题,以隐蔽的方式表达自己的政治诉求。俄译本为六卷本,第二卷为《大学》和《中庸》的译本,由“大学印刷厂”出版。维廖夫金的译文是从法译本翻译过来的二度重译,这必然在选材和对原作的理解上受到法译文的极大影响,在正式出版时还经过了检查机关的严格审查和删减,这一定程度地造成对《中庸》理解的缺失和偏颇。

19世纪下半叶俄国迎来了第一次译介中国文化典籍的热潮。俄罗斯汉学的奠基人比丘林(H. Я. Бичypин)首次对“四书”进行了完整翻译且加入了全面且详尽的注释。但遗憾的是,比丘林的译作并没有出版,目前该手稿保存于俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所(现俄罗斯科学院东方写本研究所)东方学者档案馆中。比丘林认为,儒家学派对社会关系的主要规定是“中庸之道”——己所不欲,勿施于人。他不仅对“四书”有着极高的研究热情,同时还鼓励当时在京的东正教使团学习“四书”,他提出:“将随班学生的十年学制分为三段,头五年学习语言并具备翻译能力,第6-8年攻读儒家经典四书,最后两年从事专题研究。”(转自蔡鸿生,2006:24)

同样将“四书”视为教学重要内容的瓦西里耶夫是俄国第一位汉学家院士,创立了俄国汉学史上第一个汉学学派——圣彼得堡学派,首次把中国文献史作为大学课程。他在其著作《东方宗教:儒、释、道》(Peлигии Bocтoкa: кoнфyциaнcтвo,бyддизм,дaocизм)(Bacильeв,1873)中从阐述儒教教义入手,介绍了《中庸》的主要内容,认为《中庸》的主旨是“君子如何修道立教”,阐述了达到“中和”状态的重要性、“君子之道”的重要性、至诚的重要性、崇礼尊德的重要性,并对《中庸》进行了节译。他所节译的内容始终围绕君子如何修道立教这一主题。他同时还论证了《中庸》所含的宗教性,他认为修道、至诚、崇礼尊德等都具有鲜明的宗教内涵。同样在此书当中,瓦西里耶夫将邵雍的“天人合一”理论与《中庸》《论语》中的孔子思想相比较,并认为“新儒学更倾向于道德方面,而非义理……它浸润着神秘主义色彩。”(Bacильeв,1873:172)瓦西里耶夫和比丘林都出身于贫苦的教士家庭,对待宗教有着特殊的情怀,他们都将儒学看作一种宗教,同时又具有独特的性质,同时注意寻找中国古代宗教与世界宗教的共性以及挖掘中国古代宗教的特性。比丘林将儒家视为一种特殊的、读书人信奉的宗教,瓦西里耶夫认为:“《中庸》与其他典籍一样,可以证明儒学不仅是一门国教,而且它比世界上任何一门宗教都更具宗教性。”(Bacильeв,1873:160)

列昂季耶夫、比丘林以及瓦西里耶夫的译本均对中国的思想和道德给予了极高的评价,传播了儒家思想,塑造了贤明的中国帝王形象。但其中列昂季耶夫的翻译目的更多的是将理想化的中国当作一面反观俄国现实社会的镜子,用来映射俄国自身存在的迫切的社会问题。而瓦西里耶夫的译本研究中不可避免的添加了宗教元素,比丘林的译本则最接近纯粹学术意义上的翻译与研究,但还是将儒家视为一种特殊的、读书人信奉的宗教。这些译文的发表形成了俄罗斯汉学史上《中庸》译介的高潮,推进了中国传统思想文化的传播,对后来的俄国汉学发展起到了奠基作用。

二、《中庸》的哲学和诗学化译释

到了20世纪初,俄罗斯帝国遭遇很大的社会政治危机,这个时期《中庸》再次为当时的思想家所注意。最值得一提的就是俄罗斯大文豪列夫·托尔斯泰(Л. H. Toлcтoй),以及其追随者布朗热(П. A. Бyлaнжe)和科尼西(Д. П. Кoниccи)。托尔斯泰晚年开始研究中国古典文化,译介了《大学》和《中庸》。与其他译者和汉学家不同,他是通过欧洲人对中国古典文化思想的译著来认识儒家思想的。1882年,托尔斯泰收到文学评论家斯特拉霍夫(H. H. Cтpaxoв)给他寄来的《中国经典》丛书,儒家经典让托尔斯泰开始把目光从西方转向了东方,从上帝转向了人自身。这一时期的托尔斯泰力图把精神上的自我完善视为与上帝的统一。而在他看来,《中庸》论述了道德化的儒家天道观,将“诚”加以本体化,认为“诚”是宇宙万物的本源,从而把天道和人道统一为整体。托尔斯泰在1900年11月12日的日记中几乎全文译述了《中庸》。从译文可以看出,他的翻译不是文字的转换,而是思想的理解与交融,从他的译文中可以看到他的基督教禁欲主义倾向。他在翻译“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。”这一句时,将其理解为“当人不受满足、沮丧、痛苦、欢乐的情绪影响之时,他便处于平和的心态,而在这种心态下,他才能认识自己(自己的天性和自己的道路)。而当他认识了自己之后,他心里就会生出这样的情绪,这些情绪就会表现在应有的界限内,从而达到一种和谐的心态。”(吴泽霖,2017:122)中国古典文化思想并不否定人天性中的情和欲。“食、色,性也;喜怒哀乐,情也”,关键是要把握分寸和度,使之得到正确的引导和控制。如果按照托尔斯泰的想法,就损失了天性之本然,摈除了“情欲和观感的影响”是无法知性以知天的。

除此之外,《中庸》中所描述的“自诚明,谓之性。自明诚,谓之教。诚则明矣,明则诚矣。”和托尔斯泰认为的“通过认识自我、改造自我,同时就能够认识、改造他人他物。”的思想十分契合 。由此可见,托尔斯泰所翻译的都是他认为值得翻译或是与自己思想相通的部分。对于原文,他所关注的焦点在于有关“自我修养”和“修身”部分的内容,而对于政治、天人感应的内容,则不感兴趣。有些章节还加入了约翰福音的内容,如托尔斯泰在翻译“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”这一句时,将其翻译为“天把它特有的天性放在人的心里,遵循自己的天性,乃是人的真正的道路(我是生命、道路、真理)。”(吴泽霖,2017:122)他的译文同时还删去了诗和典故等难翻译的部分,以意译和译述为主。

20世纪上半叶,苏联时期的汉学研究成果相对较少,尤其是对儒学的研究几乎处于停滞状态。至后苏联时代,苏联开始重视对中国传统哲学尤其是儒学的研究。布罗夫(В. Г. Бypoв)出生于中国黑龙江省的哈尔滨市,从小学习汉语,曾受教于国学大师任继愈,主要从事中国哲学研究,曾参与翻译《论语》《中庸》《大学》等儒学著作。1973年,布罗夫的《中庸》译本收录在《中国古代哲学》(卷2)(Бypoв,1973)中。谈及儒学文化的重要意义,布罗夫说:“儒家学说所阐述的许多道理可以被全世界接受,是世界哲学经典的代表之一,其实世界各国的哲学和道德准则有许多共通的地方。”(Бypoв,1973:120)

20世纪末21世纪初,苏联解体,与此同时中国进入了迅速发展的历史时期。这一现象引起了俄罗斯学者的浓厚兴趣,俄罗斯的儒学研究也随之进入了新阶段。在新时期,随着中俄文化交流对话逐渐频繁且深入,在俄罗斯学界又掀起了一股“儒学热”的浪潮,这表现为俄罗斯汉学家更加关注儒家思想在中国现代化过程中所扮的角色。新闻报刊在介绍中国事件时常常引经据典,一般民众也想对儒家之道有进一步的了解。

2003年出版了由季塔连科主持编纂的《中庸》,该书翻译部分收录了科尼西、布罗夫、卢基扬诺夫(A. E. Лyкьянoв)以及尤加依(B. Б. Югaй)的四个译本。研究部分由卢基扬诺夫和尤加依承担。其中,远东研究所研究员卢基扬诺夫在翻译《中庸》时将翻译和哲学分析结合起来,他的译文富有节奏,读起来朗朗上口,但鲜有注释。他高度评价《中庸》,认为《中庸》植根于《论语》,但又对其进行了具体化、补充和发展。“相比《论语》,《中庸》的哲学特质更为突出和明显,它构建了哲学概念体系,这些环环相扣的一连串概念根源于神话,后来通过逐级浅化而渐渐转换到哲学层面。”(王灵芝,2018:129)

2004年为纪念孔子诞辰2555周年,由莫斯科东方文献出版社出版了贝列罗莫夫這(Л. C. Пepeлoмoв)主持的《四书》(Кoнфyциaнcкoe Чeтвepoкнижиe Cы шy)(Пepeлoмoв,2004),其中包含有科布泽夫翻译并注释的《大学》,卢基扬诺夫翻译并注释的《中庸》,贝列罗莫夫翻译并注释的《论语》以及波波夫(П. C. Пoпoв)翻译的《孟子》。

2017年,俄罗斯科学院院士、高级研究员、远东研究所学者阿布拉缅科(B. П.Aбpaмeнкo)发表了《中国哲学典籍诗体翻译》(Китaйcкaя филocoфcкaя клaccикa в пoэтичecкиx пepeвoдax)两卷本(Aбpaмeнкo,2017)。阿布拉缅科以卢基扬诺夫的俄语译本为蓝本进行了诗歌文体翻译。其中第一卷包含了《道德经》和《诗经》的诗体翻译,第二卷包含了《中庸》《论语》《三字经》的翻译。阿布拉缅科在翻译《中庸》《论语》和《三字经》时,发现在许多段落里,诗句排成一行,押韵丰富,很有灵性,故在工作中始终遵循一条基本原则:以俄语的诗歌文体呈现中华经典文化的魅力。在阿布拉缅科看来,诗歌与哲学之间有着深厚的血缘关系,诗体语言是具有节奏感和感情色彩的,可以建立词与词之间意想不到的联系,既增强了词的表现力,同时又强化了隐含意义的表达。而这种体裁可以将微观空间和宏观空间结合起来,以艺术形象来表达诗歌的模型,创造自然现象与人类情感之间联结的纽带。所以,在进行翻译工作时,一方面要处理好《中庸》《论语》《三字经》的汉语版本和俄语版本的关系,另一方面也要处理好俄语版本和诗歌文体之间的关系。同时,阿布拉缅科认为《中庸》是在唱一曲开明文化之歌,其中包含音乐、礼仪和诗歌,是对《论语》思想的延伸,具体化和补充发展。阿布拉缅科的译文以《中庸》一书中的道德层面为基调,在翻译中保留了《中庸》所想表达的“礼”“仁”“义”等重要道德范畴,设定了中国精神的道德视野,可以将其划归为哲学诗歌体裁。

2017年,俄语版《儒家哲学经典—四书》(Филocoфия кoнфyциaнcтвa—«Чeтвepoкнижиe»)(Лyкьянoв,2017)学术专著由俄罗斯科学院远东研究所在莫斯科出版,作者是远东研究所副所长卢基扬诺夫,该书的出版得到了中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆的资助。该书主要讨论了《大学》《中庸》《论语》《孟子》的思想内容和现代价值。第一部分从文本入手讲授《大学》所包含的丰富哲学内涵,然后引用《道德经》《礼记》《易经》的文本内容进行比较研究。第二部分讲授《中庸》,从文献的形成历史和哲学思维结构入手逐一分析《中庸》思想中的宇宙论、天人合一观、中道原则等问题。第三部分讲授《论语》,主要关注了孔子在儒学发展史上的地位和作用、“大同”和“小康”社会、君子小人之辩、儒家“五伦”思想等理论问题。第四部分讲授《孟子》,涉及到孟子的“四心”说、性善论、王霸之辩以及孟子对杨朱和墨翟之流的批判等思想学说。整部著作是根据卢基扬诺夫讲授中国古代哲学中的儒家哲学部分的讲义整理而成,对于《中庸》在俄罗斯高等学府的教学和传授具有十分重要的借鉴意义。

三、对关键词“中庸”的理解与翻译

在跨民族交流对话中,会出现不同程度的“不可译性”问题。从表面上来看,是因为在异族语言当中缺乏与之对应的表达或词汇;从深层次来看,是由于概念化的历史过程中特定概念所承载的关联意义的增长,即概念在历史进程中特殊因素的增加。对这类关键词的把握必须将其放置在历史进程的不同阶段进行比较和分析,研究者应当建立“历史文化语义”观,将自己放入不断变化的时代与语境中,在古今转换、中俄交汇的时空坐标上展开研究(张鸿彦,2019:116)。

典籍中的关键词言简意赅,注疏无数,但他们富含着深刻的文化哲学语义,昭示着中华先哲们对宇宙、社会和人生的观察与思考,是文化创造的关键性中介符号。“中庸”一词既是《中庸》一书的标题,也承载着该典籍的核心思想,构建了中华民族的精神文化世界。“文化世界图景和语言世界图景的民族性特征是跨文化交际障碍产生的深层次原因”(刘宏,2016: 5)。因此如何使外国读者在阅读典籍时冲破不同的文化观念系统的障碍,其翻译与定名十分重要。

中国历代注疏者对“中”字的理解大体相似,而对于“庸”字,注疏家们有着各自的解读方法。第一种解读方式将“庸”理解为“用”,如孔颖达、郑玄;第二种解读方式将“庸”理解为“通常、日常”,如程子、朱熹;第三种解读方式是将“庸”理解为“中”的同义词,或忽略不释,直接理解为关于“中”的学说。至于“中”与“庸”二字之间的关系,有人将其看作相关词组,二字词性相同,语义相似,用法相近,可以做并列词组理解和使用。有人则颠倒字词顺序,认为是名词前缀上修饰词。 从词性上看,中庸整体而言作名词使用,但由于文言文的独特性,在特定的语境中也被引申作动词。

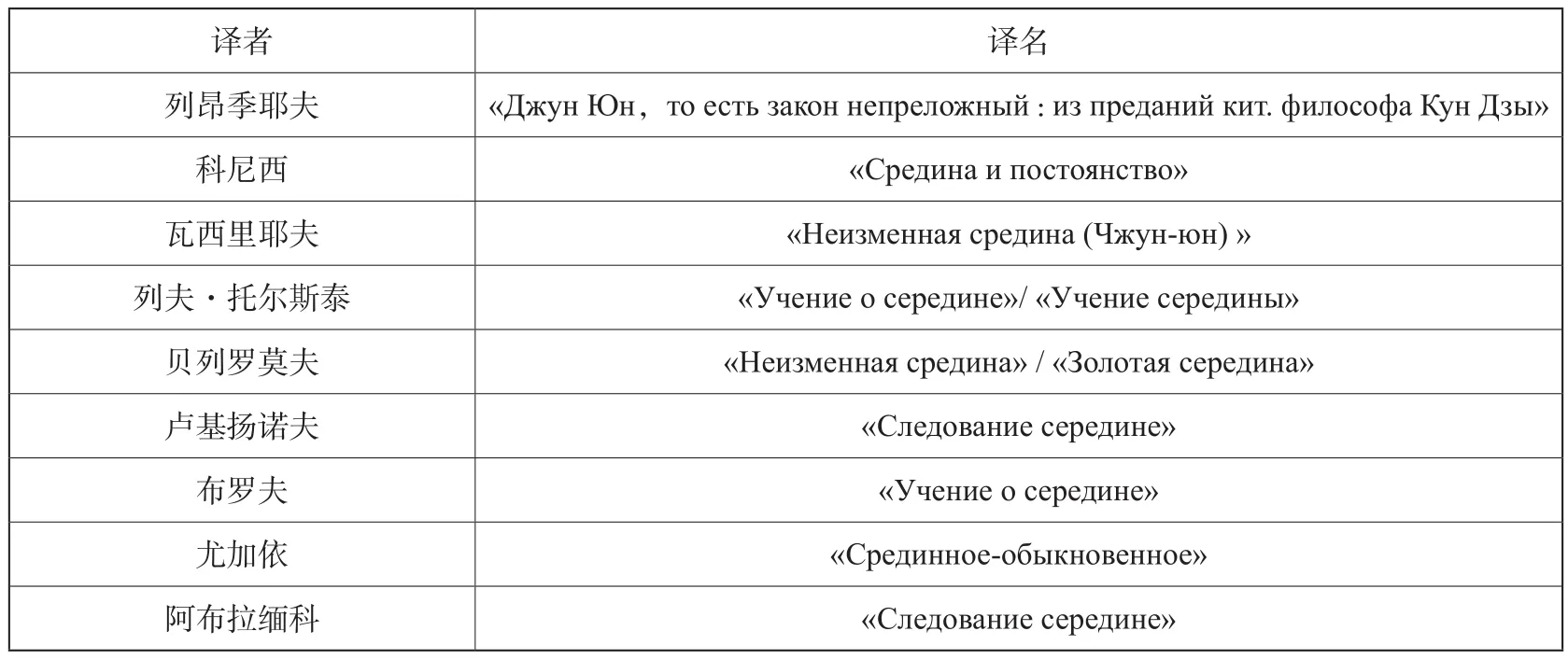

由于语内翻译的理解不同,在俄罗斯的汉学研究中,“中庸”二字的语际翻译版本有很多,如:“Учeниe o cepeдинe”“Cpeдинa и пocтoянcтвo”“Cpeдиннoeoбыкнoвeннoe”“Cpeдиннoe и нeизмeннoe”“Цeнтp иcтины и eё бытиe”“O цeнтpe и дeйcтвии”“Учeниe o тoчкe идeйcтвии”等,《中庸》一书的译名总结如下表1所示。

表1 《中庸》主要俄译名

由此可见,俄罗斯学者对于“中庸”的理解不同,对其翻译的方法也有所不同,既有逐字逐句的直译,也有不同程度的意译或改译。直译的译本多直接翻译自中国的注释本,而意译或改译的译本中常转译自西方译本或融合了译者的创造性阐释,可归纳总结为以下几类理解和译法:

(一)对“中庸”的“动宾结构”理解

一部分汉学家—译者将“中庸”看作具有动词支配关系的动宾词组,将“中庸”一词译为“cлeдoвaниe cepeдинe”,持此观点的人将“中庸”中的“中”取“中间”之意,作名词。而“中庸”的“庸”根据其在上下文中的语法功能作动词“cлeдoвaть”或其相对应的动名词“cлeдoвaниe”理解,取“遵循”之意。这种理解方法与朱熹的注疏大相径庭,而更接近于郑玄“庸,用也”的解读。卢基扬诺夫在其译作第二章中,将“君子中庸,小人反中庸”译作“Блaгopoдный мyж cлeдyeт cepeдинe,мaлeнький чeлoвeк пpeвpaтнo cлeдyeт cepeдинe.”(Лyкьянoв,2003:48)。纵观全篇译文,卢基扬诺夫将正文中出现的九处“中庸”译作动词加补语形式“cлeдoвaть cepeдинe”一次,译作动名词短语形式“cлeдoвaниe cepeдинe”八次,可见其翻译前后译名贯穿统一。

(二)对“中庸”的“并列结构”理解

一部分汉学家—译者把“中庸”看作两个词义不同的名词组成的并列词组。作此解读的译者通常是参考了后世注疏者的注疏,尤其是朱熹在《四书章句集注》中的理解方法,并以此为基础进行直译。如科尼西将“中庸”译作“Cpeдинa и пocтoянcтвo”/(中间与恒在)。他在译本的序言中写道:“本译本以‘Cюки’的注释本为蓝本译至俄语。”(Кoниccи,1895: 382)这里的“Cюки”是日文转写成的俄语名字,其指代的正是朱熹。科尼西的译名采用了朱熹作的序言中所引用的程子的理解方法:“不偏之谓中,不易之谓庸。”将其译作“He oтклoнятьcя ни в чeм oт пpaвильнoгo пyти ecть«cpeдинa»; ничeмy нe измeнить — «пocтoянcтвo»”(Кoниccи,1895:382)。在俄语中“пocтoянcтвo”本身也包含着“нeизмeнинocть”的含义,可见科尼西对程子与朱熹的理解十分深刻,并将其体现于自己的译本当中。

同将“中庸”理解为并列结构的还有尤加依的译本,他将“中庸”翻译为“Cpeдиннoe-oбыкнoвeннoe”(中间—平常)。尤加依在研究中指出:“古代汉语中平行辞格(пapaллeлизм)的使用程度极高,《中庸》也不例外。”(Лyкьянoв,2003:195)。《中庸》以句法结构的重复和语法及词汇上的重复构建起了语法结构上的平行。尤加依的译文遵循原文中语法结构的平行,从语法上看,“Cpeдиннoeoбыкнoвeннoe”将形容词中性作名词使用,意为中间的事物和平常的事物,中间以连字符连接,凸显了语法上的对仗工整。从语义上看,该译法同样采纳了朱熹的注疏。

(三)对“中庸”的“偏正结构”理解

这种理解将“中”确定为中心语,忽略或弱化了“庸”字的意义。采取此种译法的主要译者有瓦西里耶夫和贝列罗莫夫。瓦西里耶夫将“中庸”二字译为“нeизмeннaя cpeдинa(Чжyн-юн)”。瓦西里耶夫领会到“庸,常也”的理解,但他没有将“中”“庸”二字赋予同样的重量,而是把重心放在了“中”字上,“庸”字仅作修饰词使用。贝列罗莫夫在翻译这句话时,对“中庸”二字沿用了瓦西里耶夫的译法,认为“中庸”是一种完善的道德形态。这与亚里士多德曾提到的中道思想相似,德行就是中道,作为最高的善和极端的美。贝列罗莫夫在翻译“中庸”时参考了古希腊的黄金中道思想(拉丁语aurea mediocritas),将“中庸”译作“зoлoтaя cepeдинa”。“зoлoтoй”的修饰给“cepeдинa”增添了不偏不倚、恰到好处的联想意义。这样的翻译符合俄罗斯人的表达习惯,又敏锐地抓住了中国古代哲学和古希腊哲学之间的契合之处,将中国文化中的精髓植入俄语当中。这种译法是目前俄罗斯最广泛接受的译法之一,已成为约定俗成的“中庸”译例,也是民间常使用的成语。

(四)对“中庸”的省略理解

一部分译者在翻译时将“中庸”译作关于“中”的学说,忽略了“庸”的含义,这样的译法原因有二:一是译者翻译时采用省略法,准确性有限;二是译者忽略了“中庸”二字在字面意义和理论意义上的差别,将二字的内涵用一字概括。

如托尔斯泰将“中庸”译作“Учeниe cepeдины”。托尔斯泰不懂中文,他的翻译是译自西方译本的二度翻译。他用来研究中国儒学的资料并非原始一手材料,而是经过翻译的英译本。托尔斯泰将他阅读《中庸》后的感想写在自己的日记中,因此托尔斯泰对中庸的转译与其说是翻译,不如说是融合了大量个人理解的阐释。托尔斯泰将“喜怒哀乐之未发,谓之中”一句中的“中”字译作“paвнoвecиe”(平衡),认为“中”是人类一切善行的根。可见托尔斯泰的理解和翻译表达了自己宗教倾向和个人思想,是融入个人阐释的创造性翻译方式。

布罗夫将“中庸”翻译为“Учeниe o cepeдинe”,译“中”而不译“庸”。而在第十三章中,布罗夫将“庸德之行,庸言之谨”一句中的“庸”译作“oбычный”,可见布罗夫同样参考了朱子的注疏。但在译书名时并没有沿用同样的理解,将“庸”字的意思省去,可推测译者将“中”字看作核心词,舍弃了“庸”字的意义。“从修辞或者美学效果方面考虑,用两个意义不同而又相关、相通的字表达一理与孤用一字表达一理是有差异的。前者表述的理要丰富丰满得多,给人的暗示、想象或联想要丰富得多。”(江晓梅,2016:90)因此,译“中”而弃“庸”在整体上有遗失“中庸之道”的理论意义的缺憾。

(五)对“中庸”的音译及音意结合的译法

音译以及音译与意译结合的方法是翻译典籍关键词时应用较广的方法之一。列昂季耶夫的译本名为«Джyн Юн,тo ecть зaкoн нeпpeлoжный : из пpeдaний кит. филocoфa Кyн Дзы»,意为《中庸,不变的法则:自中国哲学家孔子的学说》。列昂季耶夫采用音译方法,将“中庸”音译为“Джyн Юн”,并通过解释意译,将“中庸”描述为一种恒定不变的法则。由于列氏译本的部分内容由满文转译,故其准确性受到一定的影响,且列氏对《中庸》的翻译较早,无相应的译文参考,故采取音译的方法,可以避免造成误译,使读者受到不准确的译名的误导。但另一方面,在《中庸》俄译的初期,俄国民众对中华传统文化知之甚少,音译的方法不利于读者对儒家核心概念的理解和接受。

近年来,在典籍关键词的翻译中,音译的翻译方法使用得愈加频繁。2003年出版的由季塔连科主编的《中庸》研究的书中收录了四名译家的译本,并使用音译的方式定名为《儒家经典:〈中庸〉》(Кoнфyциaнcкий тpaктaт «Чжyн юн»)(Tитapeнкo,2003)。现如今,《中庸》作为儒家经典在俄罗斯已经获得了一定的传播度和影响力,“中庸”一词之于俄罗斯读者已不再像18世纪初那般晦涩陌生,采取音译的方法最大程度地保留民族特色和其文化负载意义,已被部分读者认知和接受。

综上所述,中庸一词的俄译很大程度受到中国注疏者理解的影响,其翻译基本忠实于原作,根植于中华文化,准确把握了“中庸”的含义。和其他中国典籍中常见的民族特有事物词汇,如“仁”“君子”等文化的负载词相比,“中庸”二字的字面意义受到上下文语境的影响不大,很少有译者在不同的语境中选取不同的对译词,同一译者所选择的对译词在整篇文章中相对固定,具有很强的统一性。译名的高度统一可以使作品所传达的思想连贯统一,但过度追求贯穿统一就会难以顾全精确达意。正如国学大师王国维在评论辜鸿铭英译的《中庸》时指出,译古书时,术语翻译的精确和贯穿统一难以两全,“若译之他国语,则他国语之与此语相当者,其意义不必若是之广,即令其意义等于此语,或广于此语,然其所得应用之处,不必相同,故不贯穿不统一之病,自不能免。而欲求贯穿统一势不能不用意义更广之语,然语意愈广者,其语愈虚,于是古人之说之特质渐不可见,所存者肤廓耳。译古书之难,全在于是。”(转自姚淦铭 王燕,1997:44 )由此可见,典籍中的文化关键词的翻译既是难点也是重点,历史变迁、古今异义、注释多元、译者理解等都会影响到翻译的准确性,翻译不当则毫厘千里,翻译得当则纲举目张。

四、结语

纵观《中庸》在俄罗斯的翻译研究历史,虽起步较早,但与《论语》和《孟子》相比,研究规模和译本数量均相对滞后。总体而言,俄罗斯对于《中庸》的研究始终将其与儒家学说和儒教研究紧密联系,相对客观和学术的翻译和研究了《中庸》,其研究者大多具有双重身份,或思想家—翻译家,汉学家—翻译家,呈现翻译与研究紧密结合的现象。近年来,俄译中国文学已是中俄两国文学工作者和翻译家共同关注的事业,在中国国家实力与国际地位日益提高的大环境下,“讲好中国故事,传播好中国声音”,向世界展示一个真实、立体、全面的中国,是党和国家对我们文学工作者的要求(李逸津,2022:33)。虽然,截止目前《中庸》的研究和译本相对较少,相信随着两国文化交流的不断发展,还会出现更加面向广泛大众市场并反映时代需求的《中庸》译本,继续丰富儒家思想的内容,使俄语读者更全面地了解《中庸》所包含的深邃的哲学与政治思想,使中国传统文化的世界意义得到彰显。