不经思考的力量

张宇欣

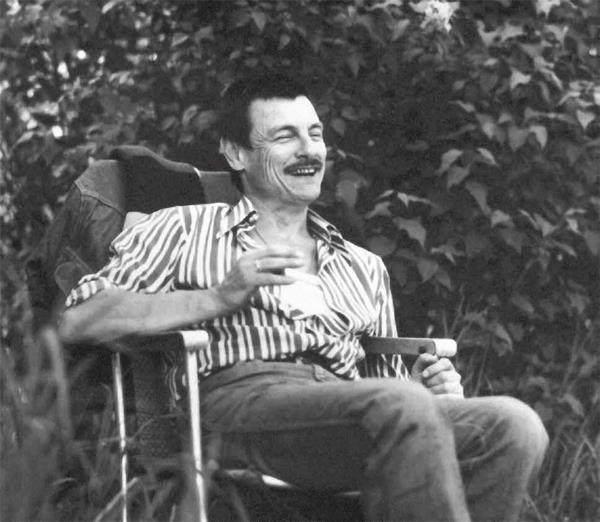

塔可夫斯基。图/视觉中国

2009年的戛纳电影节上,看到拉斯·冯·提尔充满暴力和语言的影片《反基督者》片尾“献给安德烈·塔可夫斯基 1932-1986”字幕时,媒体人们惊呼起来。该片入围了当年戛纳主竞赛单元,拉斯·冯·提尔说,自己看了二十遍《镜子》(1974):“对我来说他就是一尊神祇。如果我不将这部电影献给塔可夫斯基,所有人都会说我在抄袭。”

苏联导演安德烈·塔可夫斯基只活了54岁,拍了七部长片:《伊万的童年》(1962)、《安德烈·卢布廖夫》(1966)、《飞向太空》(1972)、《镜子》(1974)、《潜行者》(1979)、《乡愁》(1983)、《牺牲》(1986);另有一部电影学院毕业作品短片《压路机和小提琴》(1960)传世。

塔可夫斯基对世界影坛影响至今不衰。他自己的偶像之一是瑞典导演英格玛·伯格曼,而伯格曼早在上世纪70年代就说过塔可夫斯基是世上最好的导演:“初看塔可夫斯基的影片仿佛是个奇迹。蓦然我发现自己置身于一个房间的门口,过去从没有人把这房间的钥匙交给我,我一直都渴望能进去,而他却能进入其中,行动自如,游刃有余。”

《视与听》杂志曾撰文总结老塔留给世界的“遗产”。匈牙利导演贝拉·塔尔是老塔最忠实的追随者。“我觉得大部分电影都在忽略时间,”被问到标志性长镜头风格的形成时,他这样回答,“因为它们只想要过一遍故事线,它们只是想要讲故事:动作、剪辑、动作、剪辑、动作、剪辑,然后跟我们讲清楚所发生的事情。但是我们不知道这个世界在发生什么。真的。而我对这个世界感兴趣,而不仅仅只是拍摄它。”贝拉·塔尔的《鲸鱼马戏团》(2000)仅由39个镜头构成,很多地方的运镜方式能让人联想到塔可夫斯基的作品。

美国导演泰伦斯·马利克获得2011年戛纳电影节金棕榈大奖的作品《生命之树》中许多画面与老塔电影相和,尤其女主角杰西卡·查斯坦漂浮的那一刻——《犧牲》里,男主角亚历山大到女仆玛丽亚家,两人亲热、拥吻,一起从床上悬浮起来,在空中旋转——中国青年导演毕赣《地球最后的夜晚》(2018)的结尾因此看来非常亲切:在破旧漏雨的屋子里,黄觉和汤唯饰演的男女主角接吻,整个空间旋转起来。

让土耳其导演努里·比格·锡兰蜚声国际的《远方》(2002)里,男主角被迫收留粗鲁的表弟,两人在电视上观看《潜行者》,表弟昏昏欲睡,此后,男主角自己竟又在看一部塔可夫斯基的纪录片。电视机里还出现了《乡愁》和《镜子》。

《潜行者》改编自斯特鲁加茨基兄弟的小说《路边野餐》。毕赣曾在采访和演讲中直言,他第一次看《潜行者》只看了十几分钟,就非常生气,想写一篇东西批判。于是他每天看一小段,看了大半个月,突然“毛骨悚然”,知道了自己要拍什么。后来他把塔可夫斯基的画像放在大学宿舍床头。毕业后,他拍出的长片处女作叫《路边野餐》(2015)。

学者戴锦华年轻时便迷恋塔可夫斯基的电影,在一次和毕赣的对谈中,戴锦华明确指认了《路边野餐》与《地球最后的夜晚》和老塔作品的相似,“你在你的影片当中不断地破坏时间的线性存在,而且你试图在表现时间的不均质,或快或慢,或完全停滞,或逆转倒流。”戴锦华说。

塔可夫斯基希望在电影中“创造自己独特的时光韵律,通过镜头让观众感受到时光的流动——从慵懒、催眠般的,到迅疾、狂风暴雨似的——而观众也会有属于他们自己的不同感知”。

塔可夫斯基做到了,他创造了崭新的电影语言。

塔可夫斯基的毕业短片《压路机和小提琴》共只有35句台词,他的理念是,环境才是重要的。于是我们的注意力被这些吸引:压路机的倒影印在路面的水渍上;司机听小男孩拉琴时脸上光影流动;镜头反复被拉到小男孩送给小女孩的苹果上;下雨。

对塔可夫斯基电影的专题研究著作《七部半》中这样形容“塔可夫斯基的世界”:“所有这些动机,造型的或含义的、视觉的或非视觉的、语言表达的或感觉到的、变化的或始终不变的,贯穿着塔可夫斯基一部又一部的影片,相互呼应,相互渗透,把它们镶嵌在一起,于是组成了一个比每一单独片段更为博大的东西……在这个独特的世界里,甚至有它自己的大自然,有它自己的气候和天气。”

塔可夫斯基的电影里总是有水、火、梦境、长镜头。他把拍电影比作“雕刻时光”。而他对电影时间的理解分为两个阶段:“尽量充分地利用电影涵纳一切的可能性”,“把按时间顺序的材料和其他时间层面、梦幻以及使角色面临意外考验和问题的种种事件连续地剪辑在一起”;“现在,希望在蒙太奇镜头之间不要有时间上的断裂……蒙太奇的连接仅意味着动作的持续,本身不打乱时间。”

1961年,作家博戈莫洛夫焦虑于他的小说《伊万》失败的电影改编,经费已经用去了一半,莫斯科电影制片厂为了避免经济损失,想冒险起用新人导演塔可夫斯基。博戈莫洛夫打算坚决反对。塔可夫斯基父亲的朋友、国立电影学院教授尤列涅夫在《那个男孩叫安德烈》一文中回忆道,自己大大赞扬《压路机和小提琴》是电影学院的骄傲,“心理刻画的细腻、造型处理的精致,还有关于体力劳动与创造性劳动的相遇、工人和知识分子的友谊的主题思想多么新颖独到……”塔可夫斯基获得了《伊万的童年》执导机会,这是他第一次执导长片。

《伊万的童年》讲的是一个战争中的小英雄的故事,伊万失去了所有亲人,成为勇敢的小侦察兵,几次穿越防线探敌情。只用半天时间,塔可夫斯基就提出了自己的改编想法——添加“伊万的梦境”。他向电影厂艺委会解释,用梦作为影片结尾,反战主题将震撼人心:于是成片里,在亡者名单上,伊万的黑白证件照对着镜头,然后我们回到伊万的梦。“这个小男孩在梦中追赶他的童年,抓住他的童年。”

1962年的春天,在莫斯科电影之家的讨论会上,塔可夫斯基在电影学院的导师、导演罗姆对苏联电影界的精英郑重推荐:“请看吧,这就是现代电影的语言!”

之后,梦与现实、回忆、想象的交叠反复出现在塔可夫斯基的其他电影中。

塔可夫斯基的镜头像目光一样长久凝视。他曾批评电影大师爱森斯坦著名的蒙太奇手法,是将动作性极强的镜头组接在一起,违反了所拍场景的内在节奏,“好比把尼亚加拉大瀑布之水一杯一杯地倒下来。”

他追求原生的电影节奏。“我希望时光在镜头中有尊严而自由地流动,”他在《雕刻时光》一书中写道,“连接不同时间张力的镜头,必须杜绝草率地看待生活,要从内在的需求出发,将素材组织成一个有机整体。如果这些环节的有机性被破坏,那么导演想掩藏的剪辑腔马上就自己爬出来,一目了然。任何一种刻意的、不是由内而生的对事件的延宕或加速,任何一种不得当的内在节奏变化,都会导致虚假与突兀。”

《伊万的童年》 (1962)

《乡愁》 (1983)

《牺牲》 (1986)

塔可夫斯基最知名的长镜头是《乡愁》临近结尾处:男主角戈尔恰科夫手持蜡烛三次走过温泉池,这个镜头有十分钟之久。他向戈尔恰科夫的扮演者、演员奥列格·杨科夫斯基这样描述他的构想:“在一个镜头里展现整个人生,没有任何剪辑,从开始到结束,从出生到死亡的时刻。”如果成了,他告诉杨科夫斯基,“这一幕可能是我生命的真谛。”

在拍《牺牲》的倒数第二个场景——火烧别墅的六分半钟长镜头时,发生意外:摄影机突然出现故障,被发现时,火已经烧起来了。这时,剧组已经拍了四个月,快杀青了。但塔可夫斯基没有改变拍摄策略,比如换用蒙太奇手法。他们只能眼睁睁看着房屋烧得精光。几天后,一栋一模一样的房子立了起来,两台摄影机同时开工—— 一台由摄影师助理,另一台由伯格曼的御用摄影师斯文·纽克维斯特掌镜。纽克维斯特的手因为紧张一直在抖。直到两台摄影机都关机,塔可夫斯基和纽克维斯特才松了一口气,他们都哭了。

《牺牲》是塔可夫斯基的最后一部作品。拍摄《牺牲》时,他已罹患癌症,成日往返于医院和片场,但影片内在结构的严整、震撼丝毫未显示出他力竭的痕迹。

1951年中学毕业后,塔可夫斯基考入东方学院学习阿拉伯语,一年半后由于体育课导致的脑震荡而停学。在此期间,他意识到自己过早选择了专业,“对生活还知之甚少”。1953年,他跟随科考队去野外,接触地质工作,进行西伯利亚风景素描。1954年,他有了成为“优秀的苏联导演”的理想,进入国立电影学院导演系学习。

除了1977年在莫斯科列共剧院上演的《哈姆雷特》还有1983-1984年为伦敦科文特花园皇家歌剧院执导的《鲍里斯·戈都诺夫》,塔可夫斯基留给后世的电影作品只有“七部半”。贯穿塔可夫斯基日记(《时光中的时光》)的一个主题是贫穷,他负债累累,不知未来如何过,为稿费能否应付买沙发、打字机、书的需求而焦虑,为了谋生去开讲座,一笔笔记账。

为了节约成本,在《安德烈·卢布廖夫》剧组,晚上拍摄收工后,塔可夫斯基和剧本编辑拉扎列夫几个人熬到深夜改写剧本,把两三段戏的含义概括进一段。拉扎列夫(他后来也参与了《飞向太空》《镜子》)说,次日早晨到片场,塔可夫斯基又能全神贯注、劲头十足、事无巨细;但让他真正心力交瘁的是为了争取新片开拍在各办公室之间奔走求告、构思遭到批驳、申请被踢皮球的时候。那时他会情绪暴躁,或者阴郁沉默。

1970年,《飞向太空》进展慢得恼人,塔科夫斯基在日記里生气地写,要是再不给他事做,他就到乡下喂猪养鹅,“照看我的菜地,让那帮人见鬼去!”一部电影拍完、筹拍另一部的间隙,他经常感叹,“受够了!”

当然,塔可夫斯基一直不是听话的导演。研究者把他的叛逆部分归因到他的祖父,被判入狱的革命家;以及他的父亲,一位不受苏联当局欢迎的诗人。

与塔可夫斯基早年合作密切的摄影师尤索夫(从《压路机和小提琴》到《飞向太空》)在回忆文章《和他一起工作很幸运》中写,自己在制片厂工作的第四年,一个理着平头的无名年轻人找上门,要拍毕业作业。“真不知这是无所畏惧的勇气,还是过分的自命不凡?”相熟后尤索夫发现,塔可夫斯基把艺术看得至高无上,不止一次,一切商量定,他会突然制止大家,推翻一切,从头开始。尤索夫评价,到《伊万的童年》,塔可夫斯基的追求、意象得以清晰地在银幕上表达。拍《安德烈·卢布廖夫》时,他的自我怀疑少了一些。到了《飞向太空》,事前讨论的过程缩短了,塔可夫斯基作为导演走向成熟。

《伊万的童年》在塔可夫斯基介入以前,剧本结局圆满:战争结束,上尉在明亮的车厢里遇见一位面熟的年轻人,就是伊万,伊万身边是怀孕的妻子。但塔可夫斯基坚持,伊万是战争中丧失童年和家人、过着成年人情感生活的孩子,不会活下来。

电影获得了威尼斯影展金狮奖,大量反对声音认为电影对小孩形象的描绘和战争观过分残酷、电影影像的情调过分压抑。1963年10月的意大利《团结报》刊登了法国哲学家萨特的去信,萨特指责《团结报》和其他左派报刊对《伊万的童年》评价不公,“犯了公式主义。”萨特说,这是他近年看到的最出色的影片之一,“这类毫无根据的论断使广大公众不敢去看这部表达苏联青年一代的情绪的、具有深刻俄国特色的革命影片。”

不过塔可夫斯基不领情。80年代在接受法国媒体采访时,他说萨特的辩护毫无意义,“我追求的是艺术辩护,而不是意识形态上的辩护。”

1962年,在莫斯科的一个创作会议上,尤列涅夫目睹了塔可夫斯基接受领导对《伊万的童年》的批驳。“安德烈看上去就像一个孩子,消瘦而无助。他开始十分平静地讲话,尽力有礼貌地显出自己的尊严,只是不时神经质地扭动一下精细的脖子。”

在众人的指责后,尤列涅夫为塔可夫斯基说话,并表示可以去掉一些刺眼的残酷场面,等等。塔可夫斯基把手放在胸口说,谢谢大家的善意,“但请相信我,我已经做到了我所能做的一切,非常抱歉,我不能再做任何修改了。”

筹拍《安德烈·卢布廖夫》时,塔可夫斯基给尤列涅夫看过一稿剧本,后者认真提了意见,塔可夫斯基表示感谢,但一条也没采纳。“他执拗而独立的性格使他对一切对于他创作的干预,哪怕是很委屈、善意的意见,都采取抗拒的态度。”尤列涅夫写道。

苏联对《卢布廖夫》占据主导地位的评论是,它缺乏乐观主义和人道精神。

1982年3月,塔可夫斯基应意大利RAI电视网委托,去意大利拍摄《乡愁》,他在那里度过了人生最后几年。在给父亲的公开信里,塔可夫斯基解释自己并没有抛弃祖国。“我在苏联电影界工作了二十多年,其中就大约有17年毫无工作可做。”

但到了西方,他又困惑于商业市场的浅薄,会回忆起莫斯科电影厂,感激和他一起不计报酬工作的同事们,还有国家电影委员会在获知《潜行者》部分胶片报废后依然批准他重拍的事情。80年代他对《明镜》周刊记者说,西方金钱的绝对统治力量“会给整个电影行业的未来造成巨大威胁”。

在一篇长文中,塔可夫斯基写道,电影的意义不只是与“苏联电影先行者”相关,更是与源远流长的“伟大的俄罗斯文学、诗歌、文化”联结。“电影这门艺术是能够创造出不朽杰作的,就像当年曾经创造过的、永远值得我们借鉴的那些杰作一样。”

“我们应该去创造杰作,我以为。”他写道。

在《伊万的童年》后,塔可夫斯基就告别了现实主义题材。

他接下来的电影主角是15世纪伟大的圣像画家安德烈·卢布廖夫。苏联有深厚的传记片传统,比如爱森斯坦备受赞誉的作品《伊凡雷帝》,还有大批千篇一律的伟人电影。但《安德烈·卢布廖夫》是反传记的传记片,卢布廖夫在电影里是一个历史的旁观者、被动的客体。影片由横跨四分之一世纪的八个短篇组成,其中两个篇章甚至几乎没有卢布廖夫的戏份,历史才是真正主角——鞑靼人侵略弗拉基米尔城,大公兄弟阋墙,士兵自相残杀,城市化为焦土,尸体横陈,教堂和圣像画被毁坏。

塔可夫斯基认为,要为观众再现15世纪的真实世界,服饰、语言、习俗、建筑上都不能让观众有“古迹”的感受。他拒斥拍摄“活起来的绘画”,然后博得“啊!多么有时代感!啊!多么高雅!”这类浅薄的赞扬,他说,这是在扼杀电影。

下一部《飞向太空》,太空旅行变成人的意识的历险,科幻片的痕迹被最大程度淡化:心理学家到达索拉里斯星,看到他多年前自杀的妻子,逐渐意识到,索拉里斯的思想之海会从人的潜意识中分解出压抑的诱惑、欲望、无法挽回的损失,将意识物质化。

《飞向太空》 (1972)

塔可夫斯基对原著做的第一个改动,就是违背原作者莱姆的构想,到距离莫斯科63公里的鲁扎河畔,拍下小说中并不存在的地球场景:木屋,雨水,池塘,原野,像他的童年回忆里那样。到了索拉里斯,几乎所有场景都发生在陈旧、荒凉的太空舱内。塔可夫斯基曾说,他不明白为什么科幻片作者总是要让观众观看“未来世界物质结构的细节”。(他特别提到库布里克电影的宏大景象,“如果把那個登陆月球的场面拍得像现代电影里一个电车到站的情境,一切会显得更加妥帖些。”)

这种理念在《潜行者》中得以继续。这部科幻片的幻想成分几乎只出现于片头的字幕,解释“禁区”的存在(不明物体的入侵让物理定律失效。许多投机者前去探险,有去无回)。“禁区”据说能实现人内心最深处的愿望,而潜行者就是靠引冒险者进“禁区”谋生的人。

《潜行者》的故事主体,是潜行者带着“作家”和“教授”前往“禁区”的过程,十分单一。电影主要取景于爱沙尼亚塔林郊外一座闲置的发电厂,塔可夫斯基摈弃了原著小说《路边野餐》里的科幻元素:探险经历的时间轮回、海市蜃楼、绿色的日出、金球。“禁区”变得过于朴素了,正如作家齐泽克的形容:“禁区”是“后工业的荒原,野草蔓延在废弃的工厂上,水泥管道和铁轨遍布死水,徘徊着流浪猫狗。通过一种共同的衰败,自然和工业文明在此重新重合”。这是“终极的塔可夫斯基式风景”:潮湿的自然,靠近森林的河流或湖泊,遍布人工制品的残骸。

《潜行者》被认为是塔可夫斯基的转变之作:那些有冲击力的生活实感、附着着雨滴的苹果、河滩上的马、河蚌留下的痕迹都枯竭了,“片中那个平凡、惨淡、凄凉的世界被表现得如此之统一和富有张力,以至于它几乎不再是一个‘外在’的世界,而是一个经过忏悔之后的灵魂的风貌。”

《塔可夫斯基:开端与道路》中,塔可夫斯基说,他热爱电影。“我将怎样进行创作?下一步将要做什么?一切会出现何种结果?……四面八方充满了太多的陷阱和诱惑——种种刻板公式、陈规陋习、臣服的观念,以及外来的艺术观念,有时使你觉得,索性只是设法拍得漂亮、华丽, 能博得喝彩就行了……但你一旦走上那条路,可就一切都毁了。”

《镜子》大概是塔可夫斯基自我暴露最多的作品。这部电影在塔可夫斯基逝世30周年时在中国的几个城市放映,很多观众说看不懂。

这很正常。1974年《镜子》上映后,电影人们讨论不休,过了午夜也没搞清楚电影在讲什么。来打扫放映厅的女清洁工想把大家赶走,说,这电影很简单,她不明白怎么有人看不懂。“有个人病了,怕死,突然回想起自己给别人造成的痛苦,他想要赎罪,企求宽恕。”塔可夫斯基说,清洁工说得对。

1989年苏联的《电影艺术》杂志上,塔可夫斯基的妹妹玛丽亚·塔尔科夫斯卡娅在《“我可以说了”……》一文中回忆道,1972年,她问哥哥在做什么,哥哥“苦笑了一下,说想拍一部有关咱们这个失常家庭的电影”。塔尔科夫斯卡娅写,父亲在哥哥三岁、她一岁半时就离开家,进入另一个家庭,在他们的整个童年中缺席。也许因为这,她变得沉默寡言,哥哥安德烈成了个“倔脾气的孩子”。

塔可夫斯基和妹妹说起,他经常梦见童年的房子,他围着它转来转去。梦不可能那么无缘无故折磨人,“如果把这种奇怪的形象化成现实,我就会从自己的情感中解脱出来。……有种东西将你向后拖,拖向过去,一点也看不见前面的东西。这是令人感到沉重的。我想,如果把这讲出来,我就可从中解脱出来了。”

这就有了《镜子》。和编剧米沙林写剧本时,塔可夫斯基还不知道电影该讲什么,最后他才意识到,母亲是剧本的绝对主角。

成片里,《镜子》的情节几乎完全由影像的循环组成:回忆中、想象中和照片中的母親。片尾,塔可夫斯基自己的母亲、片中“我”的年轻的母亲、幼时的兄妹俩、少年时期的“我”,出现在一个调度复杂的镜头里。很多场景过于私密难解,要靠家人的旁证回忆才能共情,比如年轻的母亲在雨天突然慌乱地到印刷厂检查校对、几近崩溃的那个段落:事实上,塔可夫斯基的妈妈也曾在印刷厂工作。她也写过诗,因为家务从文学院肄业。校对三班倒,劳累,但让她可以有空照顾孩子。那时,曾有校对员因在百科全书里把希特勒与斯大林排在一起被开除,铸排女工精神错乱被送进医院。所以妈妈也对在工作中犯下小错怀有恐惧。

塔尔科夫斯卡娅回忆道,妈妈有一条规矩:每年都要带孩子去农村度夏。家里多半没什么钱,大家就背上被褥、枕头、锅碗杂物出发。1935年,他们去了一个叫伊格纳季耶沃的村子,有个田庄还没有出租。那家田庄奇怪地幸免于土地的集体化运动,有苹果树、池塘、流入莫斯科河的小溪。兄妹俩在铃兰叶、杜鹃花中跑来跑去,在小溪里游泳。他们在那过了几个夏天。

妈妈最喜欢荞麦花,房子通往邻村的小路间有一片荞麦地,白花让荞麦田看起来像覆盖着雪,那是塔可夫斯基童年最深刻的记忆。兄妹俩跟着妈妈,静静地感受风吹过,“蜜蜂嗡嗡地在粉白色的花丛间飞舞”。在《镜子》拍摄前,塔可夫斯基到了拍摄地,在农庄里种了一丛丛荞麦花。

塔可夫斯基小时候接受了良好的教育。母亲送他学钢琴,让他上美术学校,他在《为了崇高的人格目标》一文中写,他不知道在这么困难的家庭条件下母亲是怎么做到的。《镜子》后半段,妈妈带着小男孩走到附近村庄,试图卖一对绿松石耳环。电影没有交代来历,塔尔科夫斯卡娅后来披露,妈妈用镶绿松石的金耳环换回过一小桶土豆,这对耳环是他们姥姥的姨姥姥从耶路撒冷带回俄国的。

“我的童年相当于草木般的生活,从不思虑……童年永远是美好的——不管当时我们处境是好是坏,它永远是我们最幸福的时光。”塔可夫斯基写道。

在1974年3月17日的日记里,塔可夫斯基写:“《镜子》真糟糕。没人明白它讲什么。不可救药……素材不断散架,没形成整体。总之一切没救。”他试了二十多种剪辑方案,改动结构、段落顺序。散架,没有内在联系,突然有一天,再尝试重新组合,“影片居然立住了,我过了好久都不敢相信,会有这样的奇迹。”

《镜子》上映后,在文学之家餐厅,尤列涅夫和塔可夫斯基坐邻桌。塔可夫斯基问尤列涅夫,他这么了解这个家庭,《镜子》是不是全能理解,尤列涅夫说总体印象很好,但对穿黑衣的女人和她说的普希金的话不太能懂。

塔可夫斯基说,黑衣女人只是他的个人回忆,“我在我的片子里总可以讲一点纯属自己的东西,讲一点似乎是记得的、又似乎是想象出来的东西吧……这该不能算是狂妄吧?”

“不,安德烈,这不能算是狂妄。艺术永远是个人的。”尤列涅夫回答。

《镜子》 (1975)

《潜行者》 (1979)

纪录片《 雕刻时光》 (1983)

作曲家阿尔捷米耶夫(与塔可夫斯基合作《飞向太空》《镜子》《潜行者》)记得,拍《镜子》时,阿尔捷米耶夫想把乐队编制加大,奏出强烈的高潮。但塔可夫斯基想要圣像画的感觉,一切严谨、格式化,但是深刻。“在我的回忆里,他就是这样的……极力追求某种最简单的语言,他一直这样走下去,但终于没有走到,死亡就终止了一切。他真的从感情上解脱了。”

塔可夫斯基一部比一部尽力减少外在的行动,剔除了日常生活,《乡愁》和《牺牲》越来越像寓言。

“我希望《乡愁》脚本中没有任何能够妨碍我主要目标的多余事物……他(指男主角戈尔恰科夫)满怀乡愁,不仅因为远离故土,更是因为对存在的完整性的忧虑。”戈尔恰科夫是一位从苏联到意大利寻访素材的诗人,最终死在意大利。这正和塔可夫斯基本人的人生轨迹吻合。

《乡愁》没有把镜头对准意大利小镇的美丽风景,塔可夫斯基拍的是戈尔恰科夫精神世界的外化。我们能看到他在雨滴斑驳的房间里,穿着外套、皮鞋,蜷缩在铁床上,状态非常不舒适。引起戈尔恰科夫注意的只有疯子多米尼克,后者痴迷于一个仪式:要手持点燃的蜡烛走过托斯卡纳小镇中心古老的罗马式大浴池。他把这件事拜托给戈尔恰科夫。最终,戈尔恰科夫护住蜡烛走过堆着各种杂物的、水已经被排干的池子,直到第三次,蜡烛才没有熄灭,但他死在烛台前。

塔可夫斯基的电影里总是有这样的圣愚、偏执,不适应现代生活,有“不经思考的力量”。《牺牲》的男主角亚历山大也是如此。他曾经是出众的戏剧演员,后来出于对这一身份的拒斥,成为幽居野外别墅的戏剧评论家。《牺牲》的故事发生在一地、一日,亚历山大和妻子、医生、女仆、邮差共处别墅,电视里突然播放戰争爆发的消息。妻子崩溃了。亚历山大祈祷,他愿意放弃一切,房子、家庭,做个哑巴,只要一切能回到昨天早晨的样子。他真的烧了房子,沉默不语。

有评论说,《牺牲》里自我牺牲对家庭的摧毁比战争还要厉害。他的牺牲是某种启示录吗?还是发疯了?塔可夫斯基回应,这部电影是为了让任何人都可以有自己的解释。他生命中最后几个月,最常提到的拍摄想法是《圣安东尼的诱惑》,隐修士安东尼殉教的故事。

塔可夫斯基说,他想象中的现代人是一个滥竽充数的合唱队员,“只是合着节拍张嘴闭嘴。”在这样的社会上,拍电影有什么意义呢?他回答记者:“生活的唯一意义在于,我们必须在精神上战胜自己,改变自己,成为与降生时不同的一个人。如果我们在从出生到死亡的这一段时间里能达到这点——尽管这十分困难,而且成效微不足道——那我们就能够对人类有益了。”

他当导演以来一直想拍的还有《哈姆雷特》。1986年12月15日,塔可夫斯基去世前两个星期,他在日记里又写到他念念不忘的《哈姆雷特》。“哈姆雷特?……如果不是胳膊和后背疼,化疗之后,是可以考虑重新拿起笔来。但现在我完全没有力气做任何事情。这才是个问题。”

这是他留下的最后的文字。

(主要参考资料:《雕刻时光:塔可夫斯基的电影反思》《时光中的时光:塔可夫斯基日记(1970-1986)》《七部半:塔尔科夫斯基的电影世界》《安德烈·塔可夫斯基:电影的元素》《我的不朽已然足够》《潜行者:关于电影的终极之旅》)