比德于物,人与物化

王崧舟 评析 魏星

一、回顾与梳理:记忆的咏物诗

师:小学六年,咱们学过不少古诗。其中有一类古诗比较特别,叫“咏物诗”。(板书:咏物诗)

師:咏物诗,从表面上看好像写的是

“物”。(板书:物)这里的“物”,有的是动物,有的是植物,有的是矿物,也有的是别的事物。但是,实际上,咏物诗真正要写的不是物,而是——

生:(齐答)人。

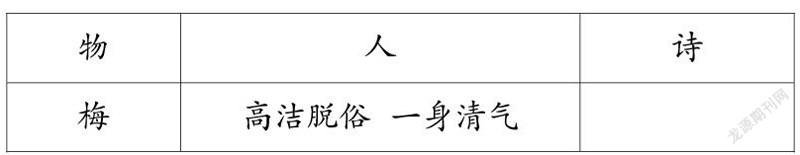

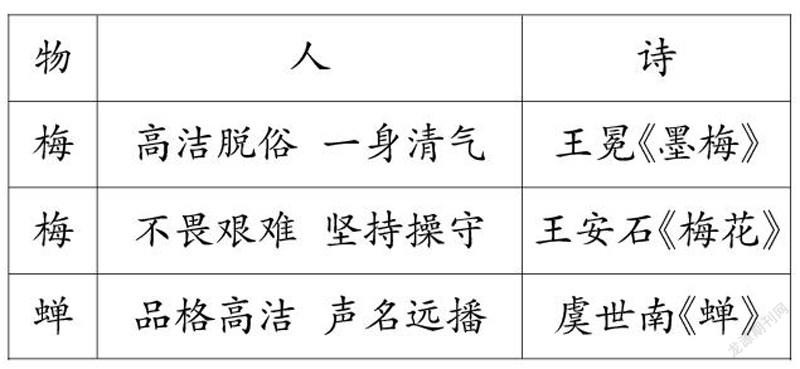

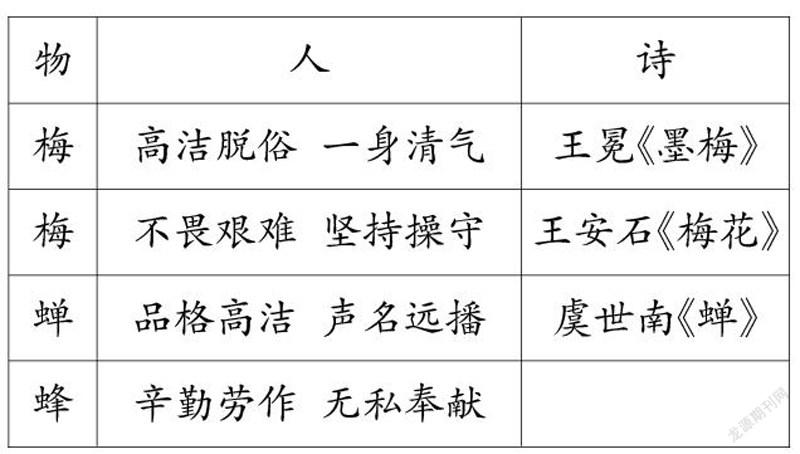

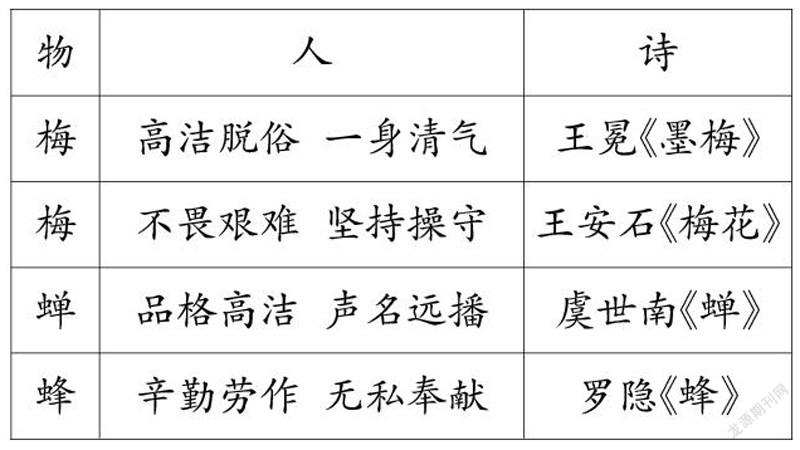

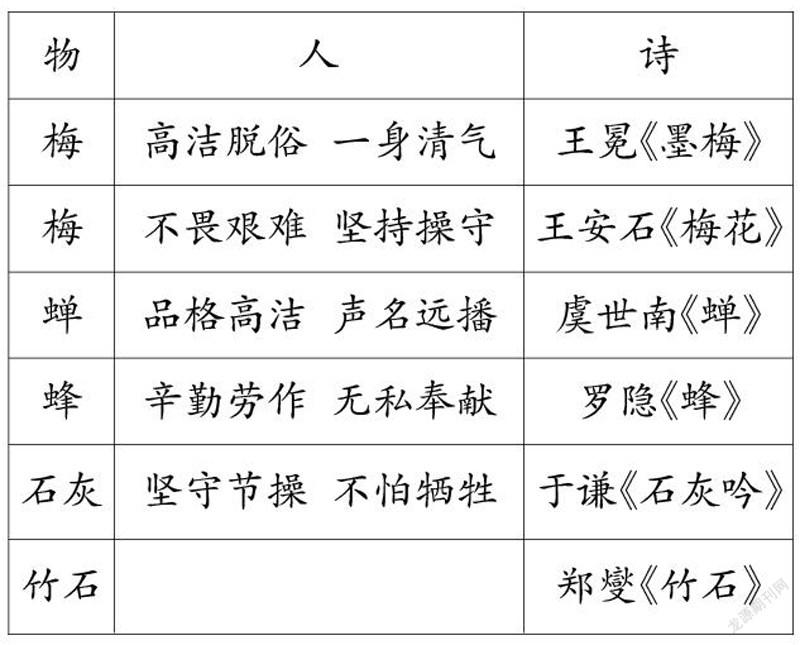

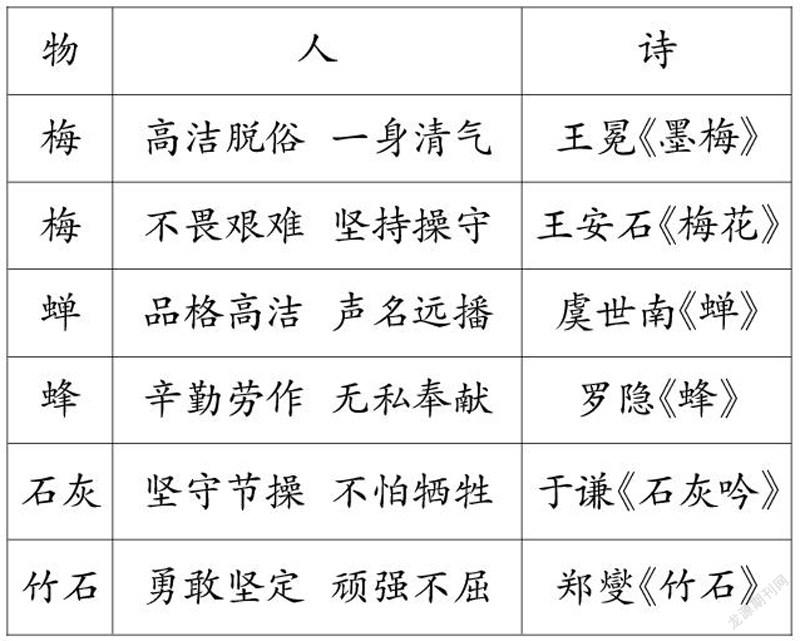

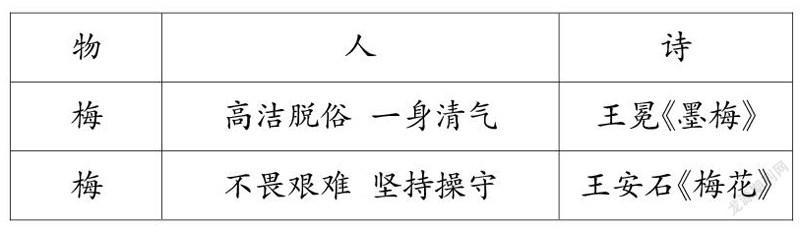

师:(板书:人)是的,人。人的思想,人的情感,人的品格。下面,我们先来理一理小学阶段我们已经学过的咏物诗。大家看这张表——(出示)

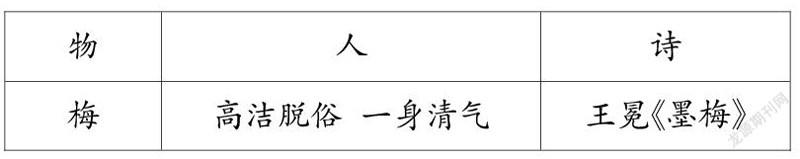

师:譬如,这首咏物诗从表面上看所咏之物是——

生:(齐答)梅。

师:但实际上,诗人真正要写的是这样的人——

生:(齐读)高洁脱俗,一身清气。

师:想一想,这是哪一首咏物诗?

生:我认为是王冕的《墨梅》。

师:是的,就是王冕的《墨梅》。(出示)

师:王冕的《墨梅》,你会背吗?

(生背诵王冕的《墨梅》)

师:真好!背得又流利又有感情,可见这首诗已经入脑入心了。(出示王冕的《墨梅》)

师:来,我读题目和作者,你们一起读诗的正文。

(生齐读)

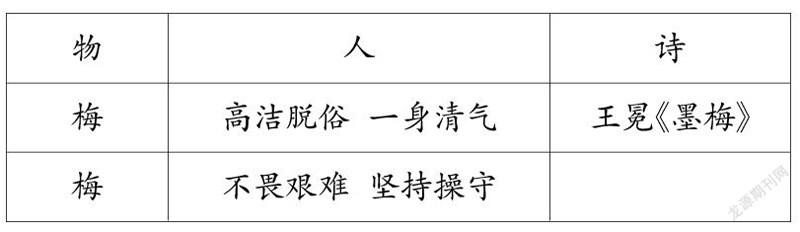

师:真好!我们继续看表格——(出示)

师:这首咏物诗咏的物也是——

生:(齐答)梅。

师:但是,诗人真正要咏的却是这样的人——

生:(齐答)不畏艰难,坚持操守。

师:想一想,这是哪一首咏物诗?

生:王安石的《梅花》。

师:是的,王安石的《梅花》。(出示)

师:会背这首咏物诗吗?

(生背诵王安石的《梅花》)

师:记得一字不差,读得字正腔圆。来,我们一起读一读王安石的《梅花》——(出示王安石的《梅花》)

(生齐读)

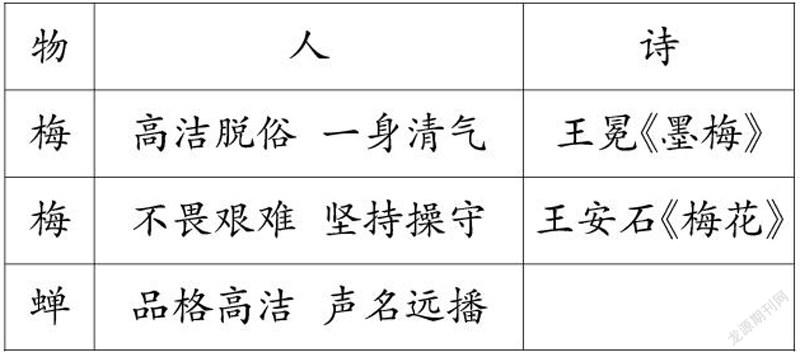

师:好的,我们继续看——(出示)

师:这首咏物诗咏的物是——

生:(齐答)蝉。

师:但诗人真正要咏的不是

蝉,而是这样的人——

生:(齐读)品格高洁,声名远播。

师:想一想,这是哪首咏物诗?

生:这首应该是虞世南的《蝉》。

师:没错,就是虞世南的《蝉》。(出示)

师:会背这首咏物诗吗?

(生背诵《蝉》)

师:完全正确!我们一起读一读虞世南的《蝉》。(出示虞世南的《蝉》)

(生齐读)

师:我们继续看——(出示)

师:这首咏物诗,表面上咏的物是——

生:(齐答)蜂。

师:实际上,诗人真正要写的是这样的人——

生:(齐读)辛勤劳作,无私奉献。

师:想一想,这又是哪首咏物诗?

生:唐代罗隐的《蜂》。

师:没错,就是罗隐的《蜂》。(出示)

师:你能背一背罗隐的《蜂》吗?

(生背诵《蜂》)

师:后面两句大家特别熟。来,我们一起读一读罗隐的《蜂》——(出示罗隐的《蜂》)

(生齐读)

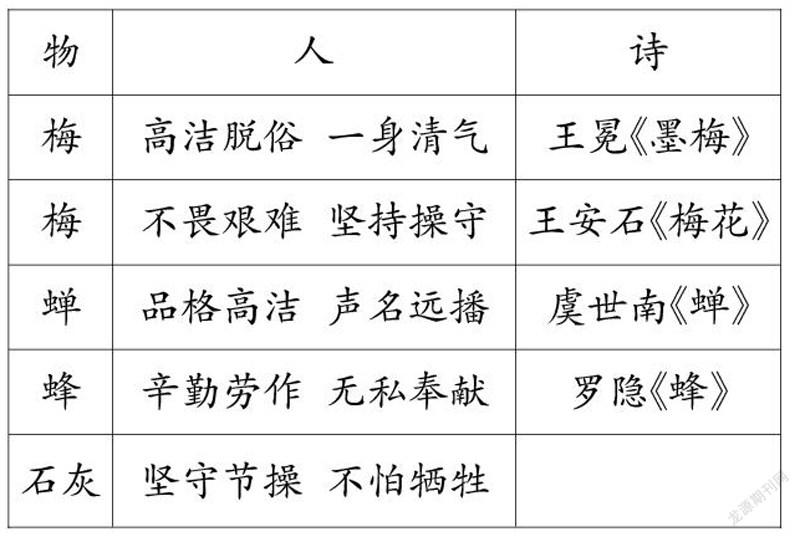

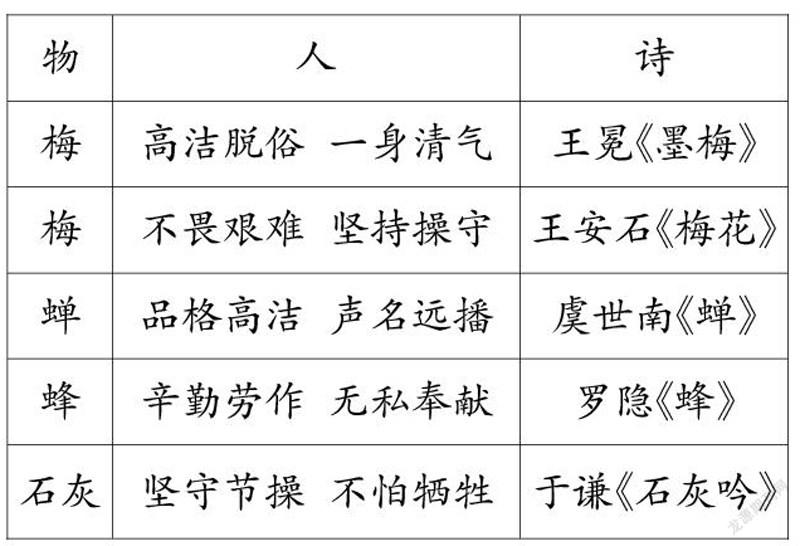

师:好,我们继续看——(出示)

师:这首咏物诗,表面上咏的物是——

生:(齐答)石灰。

师:但实际上,诗人真正要写的是这样的人——

生:(齐读)坚守节操,不怕牺牲。

师:想一想,这是哪首咏物诗?

生:我认为是于谦的《石灰吟》。

师:没错,就是于谦的《石灰吟》。(出示)

师:能背一背《石灰吟》吗?

(生背诵《石灰吟》)

师:真好!铿锵有力,铁骨铮铮。《石灰吟》就应该读出这样的气势!来,我们一起像他这样,来读一读于谦的《石灰吟》——(出示于谦的《石灰吟》)

(生齐读,师出示。)

师:孩子们,表格中我们学过的这些古诗,都叫——

生:(齐答)咏物诗。

师:那么,根据以前的学习经验,能不能给咏物诗的学习提一些有用的建议?

生:我的观点是,学咏物诗可以先找到作者的背景。

师:要找到作者的背景,是吗?非常好的建议。我们继续交流——

生:我觉得学咏物诗可以联系作者的生平经历。

师:你说的生平经历,就是她说的作者背景。只有联系作者的生平经历,也就是作者的写作背景,才能更好地读懂咏物诗。好,我们继续交流——

生:我认为咏物诗可以联系物的品格和品质。

师:非常好!咏物诗首先是咏物,所以,所咏之物的品质、特点我们一定要好好把握。谁还有补充?

生:我对王小馨和周丽容、蒋

紫薇的内容有补充。

师:你对前面所有发言的同学都有补充,我们很期待!请说——

生:可以先了解他所在的朝

代。因为每个朝代发生的事都是不一样的,他们在那种环境里面的情绪也是不一样的。

师:了解朝代,就是了解作者的写作——

生:背景。

师:就是了解作者的生平——

生:经历。

师:这跟前面两位同学的观点是一致的。所以,你补充的重点不在这里。重点在那种环境、那种背景、那种经历下,作者的——

生:情绪。

师:情绪、情感。是的,这才是你补充的重点所在。读咏物诗,更应该关注作者的情感。太好了!老师完全赞同你们提出的建议。结合你们的建议,我梳理了三条学好咏物诗的建议。我们一起来看看。(出示)

咏物诗阅读建议:

1.想一想:所咏之物有什么特点。

2.找一找:有没有直接写诗人情感倾向的诗句。

3.聯一联:咏物诗跟诗人有什么关系。

师:关于咏物诗的学习,我梳理了这样三条建议,当然是结合了你们的建议。谁来读一读?

生:(齐读)想一想:所咏之物有什么特点。

师:这是第一条建议。把握

“物”的特点。请继续——

生:(齐读)找一找:有没有直接写诗人情感倾向的诗句。

师:这是第二条建议。关注

“人”的情感。请继续——

生:(齐读)联一联:咏物诗跟诗人有什么关系。

师:这是第三条建议,也是最重要的建议。只有发现诗歌跟诗人之间的关系,才能真正读懂咏物诗。

二、阅读与探究:郑燮的咏物诗

1.借助支架,合作探究

师:孩子们,我们今天要学习一首新的咏物诗。(出示郑燮的《竹石》)

师:这首咏物诗的题目叫——

生:(齐读)竹石。

师:(板书:竹石)这首咏物诗的作者叫——

生:(齐读)郑燮。

师:看老师写他的名字。(板书:郑燮)“燮”是个生字,也是一个生僻字,注意它的读音。这首诗的作者叫——

生:(齐读)郑燮。

师:再读。

生:(齐读)郑燮。

师:课前我布置了预习任务,

请你们查一查郑燮的背景资料。查过了吗?

生:(齐答)查过了。

师:很好!那么,谁来分享一下?对郑燮你有哪些了解?

生:郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥。

师:是的,“板桥”是他最出名的号,所以,郑燮又叫——

生:郑板桥。

师:不少人甚至忘了他的名和字,但却知道他这个号。郑燮就是——

生:(齐答)郑板桥。

师:郑板桥就是——

生:(齐答)郑燮。

师:好!我们继续分享——

生:郑燮中年得中进士,任过知县,他因为帮助受灾贫民而得罪上司,干脆辞官不做。

师:没错,中过进士,做过知县,最后又辞官不做了,这是郑燮非常重要的一段生平经历。谁还有补充?

生:我有补充。当他得罪上司,辞官回家来到扬州后,他靠卖画

为生。

师:辞官以后,在扬州卖画为生。他是“扬州八怪”之一。知道他最擅长画什么吗?

生:竹子、兰花,还有石头。

师:是的。所以郑板桥曾经这样说过,四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石。当然,最后还要加一个人,什么人?千秋不变之人。这个人,指的就是——

生:(齐答)郑板桥。

师:孩子们,郑板桥的这些生平事迹,对于我们学习《竹石》这首咏物诗是很有帮助的。那么,郑燮的这首《竹石》,我们可以怎么学呢?老师根据刚才提出的三条建议,设计了这样一张任务单——(出示)

一、想一想:诗人郑燮笔下的竹石有什么特点。

我们小组找出了诗中的这些关键词(在诗中用圆圈圈出来):______________

通过这些关键词,我们小组发现竹石的特点:__________________

二、找一找:《竹石》中直接写诗人郑燮情感倾向的诗句。

我们小组找到直接写诗人情感倾向的诗句是(在诗中用波浪线画出来):_______________

从中我们小组体会到诗人对竹石的情感倾向是:________________

三、联一联:《竹石》跟诗人郑燮有什么关系。

我们小组认为《竹石》跟诗人郑燮的这些事迹有联系(有联系的打钩)。

①大旱期间,郑燮冒着抗旨罢官的危险,下令开仓救济灾民。( )

②不顾贪官劣绅的反对,郑燮下令大户人家煮粥以施救灾民。

( )

③不满官场的腐败黑暗,郑燮毅然辞官,在扬州靠卖画为生。( )

师:谁来读一读第一项任务?

生:(朗读)想一想:诗人郑燮笔下的竹石有什么特点。

师:怎么完成这项任务呢?第一步——

生:(朗读)我们小组找出了诗中的这些关键词(在诗中用圆圈圈出来):___________________

师:第二步——

生:(朗读)通过这些关键词,我们小组发现竹石的特点。

师:把竹石的特点写下来,明

白吗?好!第二项任务谁来读?

生:(朗读)找一找:《竹石》中直接写诗人郑燮情感倾向的诗句。

师:怎么做呢?第一步——

生:(朗读)我们小组找到直接写诗人情感倾向的诗句是(在诗中用波浪线画出来):_____________

师:第二步——

生:(朗读)从中我们小组体会到诗人对竹石的情感倾向是:_______________

师:写下来,明白吗?好的,第三项任务,谁来读一读?

生:(朗读)联一联:竹石跟诗人郑燮有什么关系。

师:这项任务怎么做呢?你们就要在读懂竹石特点的基础上,去发现这首诗跟郑燮的哪些事迹有联系。我们从郑板桥的生平经历中选择了这样三条事迹。第一条——

生:(齐读)大旱期间,郑燮冒着抗旨罢官的危险,下令开仓救济灾民。

师:你们查过资料,知道这条事迹,对吧?好,第二条——

生:(齐读)不顾贪官劣绅的反对,郑燮下令大户人家煮粥以施救灾民。

师:这条事迹,你们查过的资料当中也有,对吧?好,第三条——

生:(齐读)不满官场的腐败黑暗,郑燮毅然辞官,在扬州靠卖画为生。

师:这条事迹,就是刚才这位学生所作的补充说明,对吧?好,那么,这三条事迹,是否跟《竹石》有关呢?有关系的,打钩;没关系的,不打钩。明白吗?

生:(齐答)明白。

师:很好!有不明白的,可以随时举手请老师帮助。下面,我们就以四人小组为单位,明确任务,合

作学习,抓紧时间,一起攻关。

(生小组合作学习,花时6分

钟。)

师:(巡视指导,相机建议。)小组学习,不仅要各抒己见,更要达成共识。要达成共识,相互倾听很重要。只有倾听小伙伴的意见,才能理解各自的想法;只有理解各自的想法,才能最终达成共识。所以,倾听很重要。

不动笔墨不读书。个人学习是这样,小组学习同样如此。一旦达成共识,该画的就要马上画下来,该写的就要马上写下来。

老师发现,有相当一部分小组已经顺利完成了一、二两项学习任务,也有个别小组已经完成了全部三项学习任务。完成之后做什么呢?老师的建议是,第一,确定小组汇报人,汇报人准备汇报学习成果;第二,把你们的学习成果融入到这首诗中去,有感情地朗读《竹石》。

2.围绕支架,深度学习

(1)紧扣诗眼,整体把握竹石特点。

师:好!小组合作,到此结束。立刻!马上!

(生迅速安静,回归原位。)

师:真好!现在开始,汇报成果。大家都知道,学习咏物诗,首先要去关注所咏之物的特点。(板书:把握特点)那么,郑板桥的“竹石”,你们发现了什么特点?你们又是从哪些地方发现特点的?来,哪个小组?哪位代表?

生:我们小组从第三句“千磨万击还坚劲”中的“千磨万击”和“坚劲”,看出竹石的生命力是非常顽强的。

生:我们对这个小组发言有补充 ,我们小组觉得“任尔东西南北风”也表达了竹石的特点,是坚韧不拔,意志坚强。

师:关键的关键是哪个词?你们圈出来的是哪个词?

生:“任尔”。

师:好的,“任尔”。继续汇报,继续补充。

生:我们小组从“千磨万击还坚劲”中体会到了竹石的特点。

师:请让我插一句,你们圈的是哪个关键词?

生:我们圈的是“坚劲”,这个“坚劲”代表了竹石的不畏困难。

师:有道理。还有哪些小组也圈了“坚劲”这个词?

(生纷纷举手)

师:为什么圈“坚劲”?你们的理由是什么?

生:我们小组圈“坚劲”,也是因为觉得竹石的生命力非常顽强、不畏困难。

生:我们小组从“坚劲”感觉到了竹石有坚强不屈的精神。

生:我们小组从“坚劲”看出了竹石的坚持操守。

师:听了各小组的汇报,我们基本达成了一点共识。最能体现“竹石”特点的这个词就是——

生:(齐答)坚劲。

师:请把“坚劲”圈出来。

(生圈出“坚劲”)

师:一起来好好读一读“坚劲”这个词——

生:(齐读)坚劲。

师:坚定地读。

生:(齐读)坚劲。

师:有力地读。

生:(齐读)坚劲。

师:谁能给“坚劲”找一个近义词?

生:坚韧不拔。

生:坚定。

生: 坚强。

生:坚持不懈。

师:是的。“坚”意味着坚定、坚强、坚韧不拔;“劲”意味着刚劲、强劲、苍劲有力。你们从“咬定”中体会到了竹石的坚劲,從“立根”中体会到了竹石的坚劲,从“千磨万击”中体会到了竹石的坚劲,也从“任尔东西南北风”中体会到了竹石的坚劲。现在,我们用朗读把竹石的“坚劲”读出来——

(生齐读《竹石》)

师:读得坚韧不拔,苍劲有力,真好!但是,从你们刚才的汇报中,老师发现了一个问题。你们抓的这些关键词,“咬定”“立根”“千磨万击”好像都是写竹子的。但是,郑板桥这首诗的题目却叫——

生:(齐读)竹石。

师:不是“竹”,而是——

生:(齐读)竹石。

师:按照你们刚才的汇报,竹

石的“石”完全可以删除啊,题目只要一个字就可以了——“竹”。这样改行吗?你们怎么看这个“石”?

生:我认为竹子生长在破岩中,从“破岩中”说明它生命力的

顽强。

师:生命力顽强。你的意思是用“石”来反衬“竹”,是吗?好,这是他的理解。

生:我觉得“咬定青山”也一样,“青山”就是“石”。

师:你的意思还没有说完,我们顺着她的思路继续思考,那么“竹”和“石”就是——

生:共存。

师:“共存”,共同存在,相互依靠,是吗?真好!谁还有补充?

生:我对李新恺有补充。从“立根原在破岩中”的“破岩中”,就可以知道原来一个石头是完整的,但是竹子在生长过程中把它给弄碎了。

师:体现了什么?

生:体现了竹子的生命力非常顽强。

师:很好。其实你的看法跟他(指发表“反衬”意思的那位学生)的观点是一致的。那么,郑板桥自己是怎么看“竹”与

“石”的呢?想知道吗?

生:(齐答)想!

师:请看大屏幕——(出示郑板桥的

《竹石图》)

(生观察《竹石图》)

师:我们都知道,竹子最大的特点就是两个字——

生:(齐答)坚劲。

师:那么,郑板桥笔下的“石”给你一种什么感觉呢?

生:我的第一直觉是,郑板桥的石在竹子面前显得不堪一击。

师:是吗?不堪一击?(对着其他学生)竹把石击垮了吗?

生:(齐答)没有。

师:竹把石压碎了吗?

生:(齐答)没有。

师:看来,你被直觉欺骗了。孩子们,要看图,要仔细看郑板桥画的石。我们继续交流——

生:我的第一感觉是石头非常坚硬。

生:我觉得石头是有棱角的,而且很有气势。

生:我的感觉是石头像竹子一样,也

非常的坚劲。

师:真好!你们的感觉都非常敏锐。那么,我们来看看郑板桥自己是怎么说他的石头的——(出示)

燮画此石,丑石也:丑而雄,丑而秀。

师:郑板桥自己说:燮画此石——

生:(齐读)丑石也。

师:是真的丑吗?

生:(齐答)不是。

师:肯定不是!我们刚才已经欣赏了他画的竹石,郑板桥画的石,那叫——

生:(齐答)丑而雄。

师:那叫——

生:(齐答)丑而秀。

师:雄,组个词,就是——

生:雄伟。

生:雄壮。

师:秀,组个词,就是——

生:优秀。

生:秀丽。

师:是的,郑板桥笔下的石头,雄壮,秀丽。其实啊,在郑板桥的笔下,竹和石往往是融为一体的。大家看——(出示第一幅《竹石图》)

师:竹前画的是——

生:(齐答)石头。

师:石后画的是——

生:(齐答)竹子。

师:竹子和石头——

生:(齐答)融为一体。

师:继续看——(出示第二幅《竹石图》)

师:竹旁画的是——

生:(齐答)石头。

师:石边画的是——

生:(齐答)竹子。

师:竹子和石头——

生:(齐答)融为一体。

师:我们继续看——(出示第三幅《竹石图》)

师:竹下画的是——

生:(齐答)石头。

师:石上画的是——

生:(齐答)竹子。

师:竹子和石头——

生:(齐答)融为一体。

师:在郑板桥的笔下,竹和石相互依靠,石和竹融为一体。石头的雄秀让竹子变得更加——

生:(齐答)坚劲。

师:竹子的坚劲让石头变得更加——

生:(齐答)雄秀。

师:所以,坚劲的不只是竹子,还有——

生:(齐答)石头。

师:所以,雄秀的不只是石头,还有——

生:(齐答)竹子。

师:因为它们是相互依靠、融为一体的。所以,这首诗的题目才叫作——

生:(齐答)竹石。

师:明白了这一点,我们再来读一读郑板桥的《竹石》,读出坚劲,读出雄秀——

(生齐读《竹石》)

(2)类比还原,深入体察情感倾向。

师:真好!我们都知道,读咏物诗,不仅要把握所咏之物的特点,

还要寻找诗中直接抒发情感倾向的句子。其实,我们以前学过的咏物诗,就有这样直接抒发情感倾向的诗句。比如,在王冕的《墨梅》中,就有这样两句诗——(出示)

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

(生齐读)

师:“不要”怎么樣,“只留”怎么样,就是一种情感,就是一种态度。这样的情感和态度是谁发出的?

生:(齐答)王冕。

师:这就是直接抒发情感倾向的诗句。我们继续看,在于谦的《石灰吟》中,就有这样的两句诗——(出示)

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

(生齐读)

师:“不怕”就是一种情感,“要留”就是一种态度。这是谁的情感和态度?

生:(齐答)于谦。

师:这就是直接抒发情感倾向的诗句。那么,《竹石》当中有没有这样的诗句呢?小组汇报,继续分享——

生:我们小组觉得是“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,它表达了对竹石的喜爱、赞美与敬佩。

师:喜爱、赞美与敬佩,这是对竹石的情感和态度。继续交流——

生:我对他们小组还有补充,

我们小组认为诗人对竹和石的情感倾向更是洒脱、潇洒、豪迈,向世人展示的是竹子的魅力。

师:同样是“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,他们小组感受

到的是喜爱、赞美与敬佩,而你们小组体会到的是洒脱、潇洒与豪迈。真好!我们一起来读一读这两句诗,读出赞美,读出豪迈——

生:(齐读)千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

师:注意这里的“任尔”,“任

尔”是什么意思?

生:就是不管你怎么样。

生:就是无所谓。

生:就是什么都不怕。

师:是的,情感和态度,就在这个“任尔”上。我们再来读一读,读出不怕,读出无畏——

(生齐读,“任尔”读重音。)

师:任尔东西南北风,郑板桥的竹石永远是那样的——

生:(齐答)坚劲。

师:永远是那样的——

生:雄秀。

师:你们看——(出示相关图文)

师:春天,当料峭的东风呼呼吹来的时候,咱们的竹石——

生:(齐读)千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

师:继续看——(出示相关图文)

师:夏天,当炎热的南风哗哗吹来的时候,咱们的竹石——

生:(齐读)千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

师:继续看——(出示相关图文)

师:秋天,当强劲的西风飒飒吹来的时候,咱们的竹石——

生:(齐读)千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

师:继续看——(出示相关图文)

师:冬天,当凛冽的北风嗖嗖吹来的时候,咱们的竹石——

生:(齐读)千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

师:竹石有过害怕吗?

生:(齐答)没有!

师:竹石有过退缩吗?

生:(齐答)没有!

师:竹石有过低头吗?

生:(齐答)没有!

师:事实上,竹石遭遇的仅仅只是东西南北风的打击和折磨吗?肯定不是!那么,孩子们,请你展开想象,郑板桥笔下的竹石,还会遭遇怎样的打击和折磨?面对这样的打击和折磨,竹石又会是一种怎样的表现呢?(出示)

当烈日炎炎的时候,竹石________________________。

当暴雨倾盆的时候,竹石________________________。

当寒霜凛冽的时候,竹石________________________。

当大雪纷飞的时候,竹石________________________。

师:请打开作业纸,任选其中的一句话,展开自己的想象,写一寫竹石的表现。

(生想象写话4分钟)

师:(巡视,发现优秀的写话作业,并打星号。)孩子们,把笔都放下!抬头,挺胸,安静,专注。下面,我们有请四位打了星号的孩子。

(四位学生起立)

师:让我们随着他们的想象,

一起走进竹石的世界。日复一日,年复一年,竹石遭遇的何止是东西南北风的打击与折磨。看——

生1:(朗读)当烈日炎炎的时候,竹石一动不动,忍耐着太阳火辣辣的照射,它们坚韧不拔,就算要被晒死也坚强不屈。

师:是的,千磨万击还坚劲,烈日炎炎何所惧。看——

生2:(朗读)当暴雨倾盆的时候,竹石如同泰山一样纹丝不动,任狂风暴雨放肆地吹打,它们一点都不害怕。

师:是的,千磨万击还坚劲,暴雨倾盆只等闲。看——

生3:(朗读)当寒霜凛冽的时候,竹石不畏严寒,在冰冷凛冽的寒风中依旧挺拔着坚强的身躯,从不抱怨。

师:是的,千磨万击还坚劲,寒霜凛冽显精神。看——

生4:(朗读)当大雪纷飞的时候,竹石坚韧不拔,毫不畏惧严寒和大雪的打压,磨砺出了顽强不屈的精神。

师:是的,千磨万击还坚劲,大雪纷飞不折腰。我想,除了你们刚才想象到的画面,一定还会有别的打击、别的折磨。但是,我们有理由相信,无论遇到怎样的打击、怎样的折磨,咱们的竹石一定会

无比——

生:(齐答)坚劲。

师:来,让我们一起化身为郑板桥笔下的竹石,读出坚劲,读出雄秀——

(生齐读《竹石》)

(3)知人论世,情理交融感悟人格。

师:真好。我们已经圆满完成了前两项学习任务,现在,还有最后一项,那就是把竹石跟诗人的品格联系在一起。(板书:联系品格)孩子们,联系品格就要联系诗人的背景、诗人的生平事迹。来,小组合作,继续汇报——

生:我们小组汇报的成果是第一条。大旱期间,郑燮冒着抗旨罢官的危险,下令开仓救济灾民。

师:好!你们认为,《竹石》跟郑燮的第一条事迹有联系,是吗?说理由——

生:因为大旱期间往往是人们最贫困的时候。但当时的政府是非常腐败的,就不愿意救济灾民,认为这些没用。

师:但是郑板桥呢?

生:郑板桥宁可自己被罢官,

也要去救老百姓。

师:这跟竹石有什么联系呢?

生:我觉得他这里是冒着抗旨罢官的危险,竹石的生长过程也是需要面对很多很多的危险的。

师:你还记得竹石的特点吗?

一个词——

生:坚劲。

师:那么郑板桥这样做,也可以用一个词——

生:坚劲。

师:是的,为了老百姓,宁愿抗旨不遵,宁愿罢官甚至丢脑袋,这不是坚劲又是什么?竹石的特点和诗人的品格就这样联系在一起了。真好!继续交流——

生:我们小组选的是第三条。

不满官场的腐败黑暗,郑燮毅然辞官,在扬州靠卖画为生。

师:说理由——

生:因为我们从竹石的后两

句,特别是最后一句,“任尔东西南北风”可以看出,当时官府特别腐败,想让郑燮和他们一样当贪官。但是,郑燮有自己的坚持,就算我辞官,我也不会和你们同流合污的。

师:是的,宁可不要荣华富贵,宁可过着清贫的生活,也不愿跟腐败的官场同流合污,这不是

坚劲又是什么?竹石的特点和诗人的品格又一次连在了一起。还有补充吗?

生:我对刚才这个小组说的

精神有补充,我觉得第三条事迹,还可以读出郑燮他不因官场的坎坷,也不因官场的腐败,就跟他们同流合污,不向世俗低头。

师:所以他就像竹石那样——

生:坚劲、两袖清风。

师:真好。有没有小组是关联第二条事迹的?有没有同学从第二条事迹中也看出郑燮跟竹石有着一样的品格?

生:我们小组觉得第二条也可以的。因为他说不顾贪官劣绅的反对,《竹石》中有一句就是“千磨万击还坚劲”,说明郑燮是不怕他们反对的,还是坚持下令大户人家煮粥以施救灾民。

师:是的,有时候做好事也会遭遇反对,也会遭遇风险。但是,面对贪官劣绅的反对,郑燮害怕了吗?

生:(齐答)没有。

师:郑燮屈服了吗?

生:(齐答)没有。

师:这不是坚劲又是什么?竹石的特点和诗人的品格就这样无缝对接、合而为一。孩子们,读咏物诗,最最重要的就是要关注“物”和“人”之间的联系,要由“物”的特点看见“人”的品格,也要由“人”的品格想到“物”的特点。你们看,为了天下苍生,灾荒越是严重,郑燮越会像竹石那样无比——

生:(齐答)坚劲。

师:是的,千磨万击还坚劲——

生:(齐读)任尔东西南北风。

师:为了天下苍生,贪官污吏、土豪劣绅越是攻击,郑燮越会像竹石那样无比——

生:(齐答)坚劲。

师:是的,千磨万击还坚劲——

生:(齐读)任尔东西南北风。

师:为了天下苍生,即便辞官,即便自己穷困潦倒,郑燮也依然会像竹石那样无比——

生:(齐答)坚劲。

师:是的,千磨万击还坚劲——

生:(齐读)任尔东西南北风。

师:面对这样的竹石,面对这样的郑燮,你心中涌起的是一种怎样的感情?

生:我会涌起一股敬佩的感情。

生:我会跟他一样,学习不跟黑暗的社会同流合污。

生:我觉得郑板桥太伟大了,

他在我的心目中就是一个英雄。

师:老师跟你们一样,崇敬這样的竹石,崇拜这样的郑板桥。我想,这也是我们大家共同的感情,是吧?

生:(齐答)是!

师:让我们怀着这样的感情,

走近像竹石一样无比坚劲的郑板桥——(播放《糊涂县令郑板桥》片段——开仓放粮)

(生观看视频)

师:孩子们,当郑板桥手中的斧子一下一下坚定地砍下去的时候,你们一定会很自然地想到他写过的诗——

生:(齐答)《竹石》。

师:(引读)咬定青山——

生:(接读)不放松。

师:(引读)立根原在——

生:(接读)破岩中。

师:(引读)千磨万击——

生:(接读)还坚劲。

师:(引读)任尔东西——

生:(接读)南北风。

师:(引读)千磨万击还坚劲——

生:(接读)任尔东西南北风。

师:现在,我们终于明白,竹石就是——

生:(齐答)郑燮。

师:郑燮就是——

生:(齐答)竹石。

师:孩子们,这是借物喻人,更是人物合一。

三、表达与升华:自己的咏物诗

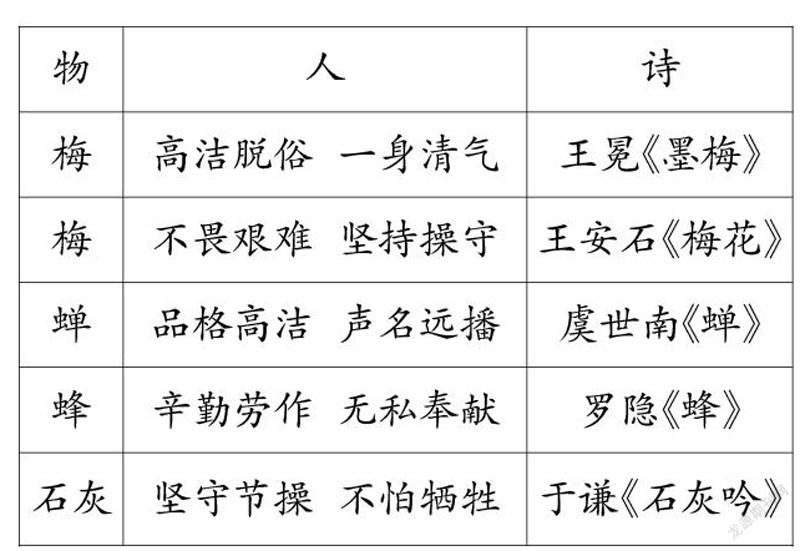

师:现在,我们可以继续完善这张表格了——(出示)

师:大家看,郑燮的《竹石》从表面上看似乎是在写竹石,其实他真正要写的不仅是竹石,更是这样的人——

生:坚强不屈,坚韧不拔。

生:坚强不屈,坚持操守。

生:坚强不屈,不畏困难。

生:坚韧不拔,潇洒豪迈。

师:孩子们,你们说的都很好,因为你们都是在用心感受郑燮这个人。他的种种事迹,他的一生,就像他笔下的竹石那样——(出示)

生:(齐读)勇敢坚定,顽强不屈。

师:其实,大千世界,芸芸众生,可咏之物还有很多很多。这些物,会表现出怎样的特点;这些物所比喻的人,会具有怎样的品格,

取决于你对它们的发现和理解。假如,由你自己来写一首咏物诗,你

最想写的是哪一物?你最想表现的是哪一种品格?

生:我最想写的是蜡烛。

师:你想写蜡烛的什么品格?

生:不畏牺牲,还有默默奉献的精神。

师:真好!孩子,你叫什么名字?

生:许璐蓉。

师:你希望自己做一个像蜡烛一样无私奉献的人,是吗?

生:是的。

师:好!请你上台来,把“蜡烛”写在“物”的下面,把你的大名写在“人”的下面。记住,这就是你的志向。孩子们,我们继续交流——

生:我想咏的是“春蚕”。

师:你想咏春蚕的什么特点呢?

生:它的无私奉献。

师:春蚕到死丝方尽啊。请问,你叫什么名字?

生:金振宇。

师:好!请你上台来,把“春蚕”写在“物”的下面,把你的大名写在“人”的下面。记住,这就是你的志向。继续交流——

生:我最想写的是灯塔。

师:你想用灯塔来表达怎样的品格呢?

生:为别人照亮方向。

师:真好。这是多么远大的志向啊!你叫什么名字?

生:高梦琳。

师:好!请你上台来,把“灯塔”写在“物”的下面,把你的大名写在“人”的下面。记住,这就是你的志向。继续交流——

生:我想歌颂的是梅花。

师:你想用梅花来表现怎样的品格呢?

生:不怕严寒,不惧风雪。

师:已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。真好!你的大名是——

生:李雨薇。

师:好!请你上台来,把“梅花”写在“物”的下面,把你的大名写在“人”的下面。记住,这就是你的志向,做一个像梅花一样的人。来,继续交流——

生:我最想写的是老黄牛。

师:为什么呢?

生:因为老黄牛无私奉献,勤勤恳恳。

师:真好。把“老黄牛”、把你的名字写在自己的心上。继续——

生:我最想写小草。

师:为什么呢?

生:因为它顽强不屈。

师:野火烧不尽,春风吹又生。好,把“小草”、把你的名字写在自己的心上。继续——

生:我想咏的物是松树。

师:为什么呢?

生:因为它四季长青,不畏困难,生长在岩石之上。

师:大雪压青松,青松挺且直。把“松树”、把你的名字写在自己的心中。孩子们,我想你们一定还有很多很多要咏的物。因为,你们心中一定还有很多很多美好的品格要去比喻。就像王冕的《墨梅》,比喻这样的品格——

生:(齐读)高洁脱俗,一身清气。

师:就像王安石的《梅花》,比喻这样的品格——

生:(齐读)不畏艰难,坚持操守。

师:就像虞世南的《蝉》,比喻这样的品格——

生:(齐读)品格高洁,声名远播。

师:就像罗隐的《蜂》,比喻这样的品格——

生:(齐读)辛勤劳作,无私奉献。

师:就像于谦的《石灰吟》,比喻这样的品格——

生:(齐读)坚守节操,不怕牺牲。

师:就像我们今天所学的郑燮的《竹石》,比喻这样的品格——

生:(齐读)勇敢坚定,顽强不屈。

师:是的,物有物的特点,人有人的品格。当物的特点与人的品格相契合的时候,物就是——

生:(齐答)人。

师:人就是——

生:(齐答)物。

师:这叫借物——

生:喻人。

师:更是人与物融为——

生:一体。

师:孩子们,学咏物诗不仅要把握“物”的——

生:(齐答)特点。

师:更要联系“人”的——

生:(齐答)品格。

师:请永远记住,自己的志向,自己的追求。学语文最终就是学做人。

(注:实录中出现的学生姓名

均为化名。)

附:板书

咏物诗

物 人

(把握特点) (联系品格)

竹石————郑 燮

蜡烛————许璐蓉

春蚕————金振宇

灯塔————高梦琳

梅花————李雨薇

教學评析

在大任务学习中,

与伟大的事物相遇

——评王崧舟《咏物诗与〈竹石〉》教学

海德格尔曾说,好的艺术作品是对“原料”的增益过程,如好的绘画使颜料增光,好的音乐使

音符增光,好的雕塑使大理石增

光,好的诗歌使语言增光。王崧舟老师的语文课就是艺术作品,闪耀着创造的光芒、文化的光芒、生命的光芒。

光芒来自与伟大事物的相遇。伟大事物似乎是一个只可意会不可言传的概念。王老师的语文教育传递出什么呢?——人的高贵德性和卓越品质,语言现象背后的规律和文本密码,凡此种种,总是能够让学生产生百感交集、浮想联翩、怦然心动、茅塞顿开的诗性感觉,体验到平时极少可能直接感受的事物,掌握表达这些事物的新的语言和形式,从而让自己的生命敞亮起来。

教学到底是以学生为中心,还是以教师为中心? 王老师的语文教育超越了主客两分法,以伟大的事物为核心,师生在与伟大事物的相遇中共同生长。

王老师的《咏物诗与〈竹石〉》一课,主要运用梳理和探究的方式,把《竹石》置于咏物诗的大观念、大情境、大任务、大结构之中,通过与学过的《墨梅》《梅花》《蜂》《蝉》《石灰吟》的联结学习,打开“这一类”文本的密码,提炼“这一类”文本的“构式”,在言语实践中引领学生与伟大的事物相遇,从而实现语言、思维、文化、审美的综合发展。

一、大情境兴发:激活情动的力量

叶嘉莹先生认为:“诗的好坏,第一要看有无感发的生命,第二要看能否适当地传达。”《毛诗·大序》说:“情动于中而形于言。”文学作品中最重要的质素,就是那份兴发感动的力量。

《竹石》是一首咏物诗。写物是为了抒情,竹与人心物感应,心物一体,表达的是人的思想、人的情感、人的品格、人的生命。在中国古典美学中,“情景交融”与“心物感应”是重要的美学命题。“心”与“物”之间感应的模式和程度不同——“以物观物”“以我观物”“物我两忘”“物我合一”,于是由意象、意境而最终走向境界。

王老师从咏物诗的本质出发,去建构教学的内在逻辑,成功地传递出诗中那份深厚、博大、坚韧的精神力量。“我们终于明白,竹石就是郑燮,郑燮就是竹石,这就叫人物合一。”课终,王老师深情而充满力量地说——

师:孩子们,学咏物诗不仅要把握“物”的——

生:(齐答)特点。

师:更要联系“人”的——

生:(齐答)品格。

师:请永远记住,自己的志

向,自己的追求。学语文最终就是学做人。

教到这里,学生不是简单地

掌握“咏物诗”这个概念,而是获得知识背后所潜藏的逻辑与理性、历史与文化、德性与智慧、情感与审美、社会与生命的内涵与价值。这种内涵和价值就是伟大的事物,它能唤醒平凡人性的高

贵、解放人的心智、安顿人的心灵。王老师的语文课总能看到感发的生命,非常契合学科育人、立德树人的教育理念。

怎样兴起、引发学生情动的力量呢?王老师的语言、气韵以及“我即语文”的教学人格,本身就能够兴起、引发学生的情感。他的语文课常常呈现出诗意、流动、叙事、充满画面感的特质。这些鲜明的特质,很容易引发学生凝神、欢愉地投入学习。在《咏物诗与〈竹石〉》的教学中,王老师善于设置真实的任务情境,引领学生浸入具体可感的课堂场域。

1.在文学审美的情境中兴发。文学是靠形象说话的,这节课聚

焦所咏之物,通过联想、想象、知人论世、共情等手段,从“形的感知”到“情的映射”,从“情的映射”到“意的揣摩”,再从“意的揣摩”到“境的沉浸”,让学生产生“相似”“共情”“同理”的情思。

2.在社会生活的情境中兴发。“竹石要跟诗人的品格联系在一起,而联系品格就要联系诗人的背景,联系诗人的生平事迹。”为此,王老师在学生搜集资料的基础上,精心选择了郑燮的三个事迹:(1)大旱期间,郑燮冒着抗旨罢官的危险,下令开仓救济灾民;(2)不顾贪官劣绅的反对,郑燮下令大户人家煮粥以施救灾民;(3)不满官场的腐败黑暗,郑燮毅然辞官,在扬州靠卖画为生。这些散发着生活气息的典型场景,很自然地把竹石的特点和郑燮的人格联结在一起。

3.在个人体验的情境中兴发。王老师的这堂课,无论是整体架构还是微观探究,都十分注意开发学生自我的学习经验,譬如关于咏物诗的学习建议等。但是,令人钦佩的是,对学生个体学习经验的开发,王老师并不是停留在抽象的、教条的“知”的层面,而是将“知”融入学生个体深刻的情感体验中。只有当学生对教材中的“伟大事物”产生一种强烈的倾向,这种潜在的“知”的可能性才能转变为显在的“行”的现实性。《咏物诗与〈竹石〉》的教学,学生从始至终处于沉浸式的学习状态,诗文中感发的生命与学生的学习经验有效对接,使得课堂涌动着澎湃的力量。

兴发、寄寓是咏物诗创作的动力,是现实人生向艺术人生的津梁。对教学来说,要“调制”与文本情境相似的教学情境,兴起、引发学生的直觉思维、形象思维。若教学尚未“兴发”,学生尚未被唤醒,那么,教学也就谈不上与伟大的事物相遇了。

二、大概念关联:打开言语的密码

语文是什么?专家指出,语文是有限手段的无限运用。这有限的手段就是语文的规律。老子说:“一生二,二生三,三生万物。”就语文教学而言,这里的“一”就是语文规律,它有强大的衍生功能,能够促进言语与精神同构共生。

《咏物诗与〈竹石〉》这一课的教学呈现了什么样的“一”,或者说“有限手段”呢?我们不妨来看看这一课的板书。王老师的板书既是一首诗的“构式”,也是这节课的“构式”,同时也是学生发展的“构式”。王老师从“咏物诗”出发,从“物”和“人”两个层面展开架构,建立“把握特点——联系品格”的内在逻辑结构,从“竹石——郑燮”进而扩展到学生创作的物与自己的关聯,这就为学生提供了强有力的知识。这个知识不是外烁的,而是内生的。王老师先将知识下沉到学生的个体体验中,通过多次梳理与探究,再将它上浮到规律层面,最终回到学生的生活世界表现出来。

一般老师在教学《竹石》时,同样也会呈现“咏物诗”及“借物抒情”“托物言志”的概念,为什么在王老师的课堂中学生能与伟大的事物相遇呢?其一,王老师将“咏物诗”具体化了,总结出一个可视化的“构式”;其二,这个构式不是冷冰冰、硬邦邦的,而是为学生提供有待发育的理想种子、思想种子和文化种子;其三,将《竹石》的教学置放在更大的认知背景下,追求知识教学的最大关联度。具体来说,这种关联主要表现在以下三个层面:

1.追求最大关联。以意象“梅”切入,进而带出“蝉”“蜂”“石灰”,自然引到“竹石”,这样就将咏物诗的内在言语思维结构带出来了。在对《竹石》进行语篇分析和微观探究之后,再次进行类比还原,凸显物象背后所表达的情感。教材以“双线建构”组合单元,有利于整合教材资源。王老师的《咏物诗与〈竹石〉》就是将相关资源构成一个“超文本”,在互文解读中实现语文学习的最大关联度。

2.追求最佳关联。对《竹石》的阅读往往存在这样的迷思,即只感悟竹子的坚劲,而把“石”作为竹子生长的环境。王老师的解读往往有我们看不到的地方,在引导学生理解竹子的坚劲后,进一步探究:“竹子最大的特点,毫无疑问就是两个字——坚劲。那么,郑板桥笔下的石给你什么感觉?”学生说了自己的阅读直觉后,王老师进一步扩大认知背景,补充“燮画此石,丑石也:丑而雄,丑而秀”,这样就与古诗形成互文解读,学生很自然地将“竹”和“石”关联在一起,头脑中形成画面:坚劲的竹,雄秀的石。进而理解郑板桥笔下的竹和石是相互依靠、融为一体的,竹的坚劲就是石的雄秀,石的雄秀就是竹的坚劲。这就突破了学生固有的认知图式,读出了原来没有的阅读体验,带来了与伟大事物相遇、对话的惊奇感。王老师的课很大气,往往有着宏大的结构。但细细研习就会发现,宏大结构中的链条是严密而深刻的,在最大关联中体现出最佳关联。

3.追求最深关联。在言与意之间、心与物之间、读与写之间、这一首与这一类之间,学生有效建立其咏物诗学习的深层联结。值得称道的是,王老师的教学很重视语言文字的品味与感悟。比如在感悟竹石的特点时,强调抓住关键词语进行感悟,特别是对诗眼的感悟,从“咬定”“立根”“千磨万击”“任尔”中体会竹石的“坚劲”。这样,“坚劲”也就具象化、立体化、深刻化了。在体察情感环节,引领学生找出直接表达感情倾向的诗句,再联系诗人处境比较阅读,一吟三唱,从而使学生在“物”的特点与“人”的品格之间建立深层联结,留下深刻印象。

三、大空间表现:释放生命的活力

语文课程标准将语文界定为“学习语言文字运用的综合性、实践性课程”。语文核心素养是学生在积极的语文实践活动中积累、建构,并在真实的语言运用情境中表现出来的,是语言能力、思维品质、审美情趣和文化观念的综合体现。伽达默尔曾说:“语言的本质在于语言的应用。”言语的生长是有机的,就像“道”的繁衍一样,衍生、再生、化生、生长……生生不息地确证着生命的存在。

王老师深谙此道。《咏物诗与〈竹石〉》一课的教学,体现出“伟大的思想内涵”与“完美的表达形式”的同构共生,这无疑是涌现最伟大的生长力量的源泉。这节课从始至终为学生设计活动,通过听说读写的实践活动将学生的素养表现出来。为了让学生读得进、想得透、说得清,王老师为学生搭建各种支架,推动学习的自主建构与反思:

1.设计問题链。在梳理的基础上,王老师提出了咏物诗阅读的三条建议:“想一想:所咏之物有什么特点。找一找:有没有直接写诗人情感倾向的诗句。联一联:咏物诗跟诗人有什么关系。”在阅读建议的基础上,王老师又提供了更具操作性的学习任务单。从技术层面看,这个任务单是基于语文的大观念设计的,情境、任务、活动、资源有机融为一体,构成咏物诗自洽性的问题链。正是在问题链的驱动下,学生的小组合作学习,方向是明确的,目标是集中的,步骤是缜密的,操作是高效的。

2.营造对话场。在王老师的课中,我们看到了“多重对话”——与自己对话、与同伴对话、与文本对话、与诗人对话。王老师以一张表格,架构起整堂课的对话场。在多重对话中,学生与伟大的事物相遇,也与美好的心灵相遇。事实上,教材中的任何思想、美、人的伟大精神,取之不尽的知识源泉,曼妙无比的语言形式等,都不足以作为个体学习发生的依据,而不过是一种潜在的可能性。王老师高度关注“文本经验”与“儿童经验”之间的对接与勾连,通过唤醒旧知、激活体验、想象还原、互文比较等多种支架的搭建,最大限度地依靠儿童的内生力量,启发学生的主体觉醒,创造出真实、丰富的对话情境,促进学生的言语生命和谐生长。

3.释放表达欲。在这节课上,王老师特别注重学生的表达。比如在体悟竹石的特点时,让学生填补空白:“竹石还可能遭遇哪些困难呢?”想象当烈日炎炎、暴雨倾盆、寒霜凛冽、大雪纷飞的时候,竹石有怎样的表现。在想象表达中感受竹石坚韧不拔、坚强不屈的品质,进而达到我就是竹石、竹石就是我的境界。我们说,教学的实质是心理图式的深化。儿童自发的心理图式,只能同化文本显性的表层。教师的责任,就是引导学生发现文本的逻辑结构及文化内核,这样才能与作者产生相似、和谐的共振。因此,王老师在总结出咏物诗“构式”的基础上,让学生用所借的事物来表达自己的态度,“大千世界,芸芸众生,可咏之物还有很多很多。这些物,会表现出怎样的特点;这些物所比喻的人,会具有怎样的品格,取决于你对它们的发现和理解”。学生的表达是精彩的,他们还把自己的名字写在黑板上,完成了与自己心灵的相遇。

王崧舟和他的语文是伟大的。其伟大之处,在于他为我们提供了一个别样的视角,祛除了种种遮蔽,让我们感受到语文的美好,引领我们与伟大的事物相遇。法国作家普鲁斯特说过这样一段话:“唯一的真正的旅游,唯一焕发青春朝气的办法,并非欣赏新的风景,而是用别样的眼光,用一个他者的眼光,用万千个他者的眼光,来眺望这个宇宙,眺望他们每一个人所眺望的万千世界,眺望他们自身的万千世界。”是的,只有欣赏风景的眼光改变了,才称得上是一次真正的旅游。如果我们将“语文课”看作“旅游”的话,王老师提醒我们:只有“用慧眼”“用别样的眼光”去眺望语文这个世界,从教材中找到伟大的事物,并站在学生的立场设计活动,让学生与伟大的事物相遇,才能实现“唯一的真正的旅游”。

(作者单位:杭州师范大学/江苏无锡市梁溪区教师发展中心)

责任编辑 张 茹