新时期高职劳动观教育应然、实然及出路探析*

——以湖南省高职院校劳动教育为例

谭星

(湖南商务职业技术学院,湖南 长沙 410205)

1 新时期劳动观教育的应然选择

2.1 习近平劳动观是新时期劳动观教育的应然追寻

我国正处于“两个百年”奋斗目标交汇新时期,这样的新时期,习近平劳动观毫无疑问成为马克思主义中国化在社会主义新时期新赋能,他呈现以新思维、新思路、新战略,必将成为中华民族实现伟大复兴的有力思想武器与行动指南,也必然成为新时代大学生劳动教育的核心内容。

2.1.1 习近平劳动观是对马克思主义劳动思想的传承

马克思把劳动归结为人的本质[1],他认为人的本质是自由自觉的人类劳动。一个种的整体特性、种类特性就在于生命活动的性质,而自由的有意识的活动恰恰就是人的类特性[2]。习近平劳动观很好地继承了马克思的劳动思想,他认为劳动是一切幸福的源泉,在他看来,每一位劳动者都是中国新时代的见证者、开创者与建设者,中国梦的实现决不能通过贪图安逸而得到,只有劳动者们不忘初心、牢记使命、奋发有为,努力创造才能实现!

2.1.2 习近平劳动观是对中华劳动美德的秉承

中华优秀传统文化,特别是劳动美德的文化深刻地影响了习近平的思想观念,习近平总书记在发言中多次提及清代学者《格言联璧》中“志之所趋,无远弗届,穷山距海,不能限也。”从这一处都不难看出习近平的治国理政、为人处世的理念均秉承了优秀传统文化。就其劳动思想来说,也受到源远流长的中华传统文化的启发,始终秉承吃苦耐劳、勤劳节俭、精益求精等中华传统美德。可见,习近平劳动观是马克思主义中国化的产物,是对中华文化优秀文化的秉承。

2.1.3 习近平劳动观是其自身的劳动实践的知行合一

习近平重视劳动实践,在其充分认知了劳动相关理论后,践行了其劳动观,是其自身劳动实践的知行合一。据新闻报道,习近平总书记十六岁到陕北农村参与插队实践,一直保持着兢兢业业、勤勉踏实、爱岗敬业的工作态度。他不仅年轻时如此,即使当上国家领导人也一直保持优秀的劳动习惯与劳动态度,哪怕是其工作内容发生了变化,可工作的强度和工作效率均有增无减,官方曾公开,仅2018年,习近平就主持参加了429项内政外交活动,足迹遍布五大洲13个国家,行程够绕地球两圈半。他的“知”“行”合一促使他更充分理解广大劳动者,从而指导与团结群众,真正为民。2019年新冠疫情防控在中国取得了阶段性的胜利就是最好的见证,而这伟大的成果与习近平同志为核心的党中央统揽全局、果断决策,指导中国人民风雨同舟、众志成城并与世界各国携手合作、共克时艰密不可分。

2 劳动观教育的特点

大学生劳动观不仅决定了其本身的劳动价值追求、价值判断和价值选择,其个体劳动观也会影响个人与他人、个人与集体、个人与社会之间的劳动关系,也将决定在劳动中他们扮演什么样的角色,承担怎样的劳动责任,间接地刺激社会的和谐与文明发展。劳动观教育呈现以下两个特点:

2.1 内化于心:劳动观教育以隐性知识为核心需要

隐性知识是相对于显性知识而言的,要掌握隐性知识的内容需要文本和语言的传达,但不仅仅依靠这一渠道传达。劳动观教育的应然价值在于树立先进的劳动观念、养成良好的劳动习惯,形成和谐的劳动关系,其内容更多是具备隐性知识的特征。这首先需要对先进劳动观念有科学认知与认同,然后施教于受教主体并将其内化于心,激发思想认同,其目的在于唤醒对先进劳动观的情感认同,成为坚定的理想与信念,这也是劳动教育理论课程开设的重要目的与意义之所在。

2.2 外化于行:劳动观教育应以多学科交叉为显性表达

劳动观教育不仅仅包含马克思主义劳动观的理论教育,更应当涉及包含教育学、法学、心理学等多学科的内容,从其主体层面来说,不同专业学生的素质与技能更是覆盖了不同学科与专业的素养与技能等知识。因此,劳动观教育应当呈现为多学科交叉的体系,需要不断在广大学生的生活劳动、实习实训劳动、创新创业劳动以及职业劳动与社会服务劳动中反复内化,使之逐渐发展为个体自然显性表达的劳动行为态度与劳动行为习惯,并不断在潜移默化中强化,这需要通过开展课程劳育在学生校园生活、专业实训、创新创业、社会服务等多个环节来不断加深强化。

3 劳动观教育应然内容分析

习近平劳动观作为新时期劳动观教育的应然追寻,我们对其论述进行分析,大致分为树立怎样的劳动观、如何对待劳动以及和谐劳动关系三个方面,我们可以把他归结为价值、主体以及关系三个层面。

3.1 劳动价值层面:树立怎样的劳动观

习近平总书记在多次讲话中强调必须牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念,让全体人民进一步焕发劳动热情、释放创造潜能,通过劳动创造更加美好的生活[3]。他深入分析了人与劳动的关系、劳动的目的与意义,并总结出自己的劳动哲学思想,他不仅关注劳动本身,而且更关注劳动的主体,即广大劳动者。在他看来劳动能让劳动者获得自我价值的认同,因而他进一步提出“社会主义是干出来的,新时代也是干出来的……做新时代的奋斗者。”

3.2 劳动主体层面:劳动态度与习惯

习近平总书记重视素质与技能,并对青年劳动者提出勤奋为人、勤勉做事、勤劳致富的成长成才要求,希望青年劳动者能在劳动中体现其自身价值、展现风采、感受快乐[4]。这也必然要求作为未来劳动者大军的高职大学生具备良好的劳动态度与劳动习惯。态度是一种心理倾向属于意识方面的问题,而良好劳动习惯的养成,则与各专业各岗位的劳动素质要求和劳动流程方法不可分割。

3.3 劳动关系层面:和谐劳动关系

习近平总书记多次就劳动关系和谐问题进行深刻探讨,党的十八大以来多次作出重要指示,明确要求劳动者的合法权益得到有效保障。其对和谐劳动关系的重视,有利于改善劳动关系,促进劳动和谐。和谐的劳动关系离不开劳动法治教育的推广,需要劳动法律观念的树立、劳动法律制度的践行也需要合法劳动行为的开展,同时,需要劳动者与用人单位都能践行习近平劳动观。

4 湖南高职劳动观教育的实然现状

自《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》实施以来,全省乃至全国的许多高职院校纷纷积极开展了劳动教育,有的与社区联动大力开展社区服务,有的在校园内部开展劳动教育理论周、还有的学院组织同学们积极参与学院后勤实践,这些都表明习近平劳动观教育已经在高职教育中实施落实,但依据本课题组成员对湖南省高职院校的走访与调查,其在实施过程中也发现不乏一些问题。

4.1 “知”“行”缺乏

课程开设不到位。我们对湖南省长沙市市区内的33所高职院校进行调研,截至2022年1月,长沙市区共有18所高职院校开设了劳动教育课程,开设率为55%,即自2020年国务院要求开设劳动教育课程以来,在长沙的高职院校中有将近一半的高职院校没有开设劳动教育课程。从整体来看,不管从认知层面还是行动层面,劳动观教育都有所缺乏。

4.2 劳动观教育“认知”缺乏统一性,深度与广度不够

在开设了劳动教育课程的高职学院,课程缺乏统一性,表现在以下几点:⑴课程管理源头不统一。有的由马克思主义学院开设管理,有的由学工部门、后勤部门等开设管理。⑵缺乏统一的实施团队。在实施开展环节没有建立一支相对稳定且兼顾理论教学与实践教育的团队,没有形成实施的统一指导思想,也导致教育实施渠道不统一。⑶教学关键内容不统一。有的学院教学内容仅仅限于思想政治教育环节,在劳动观实践环节表现为仅仅组织学生在学校内部打扫卫生,而有的学院只开设了劳动教育的实践环节,且劳动实践教育环节的表现形式部分学院与社区或者实习实训单位合作,但整体缺乏有效的思想指导,没有做到多学科的交叉融合,对于高职大学生群体来说,教育缺乏广度与深度。⑷考核的标准不统一。不管是认知层面还是实践层面,均没有做到考核标准的量化。

目前由于劳动教育课程缺乏统一管理部门,其理论部分也并非完全由各马克思主义学院开设,且没有统一的考核模式,课程开设部门在学工及其他非马克思主义学院部门的学校存在理论上缺失的现象,因此劳动观教育在“认知”上缺乏统一性。

有的院校没有实现对马克思主义劳动观内涵的深挖与探索,缺乏深度与广度,对马克思主义劳动观特别是习近平劳动观的理论化教育在认知上深度与广度不够。而课程开设在马克思主义学院的院校,其实践教学环节相对贫乏,不利于对习近平劳动观的落实与践行。

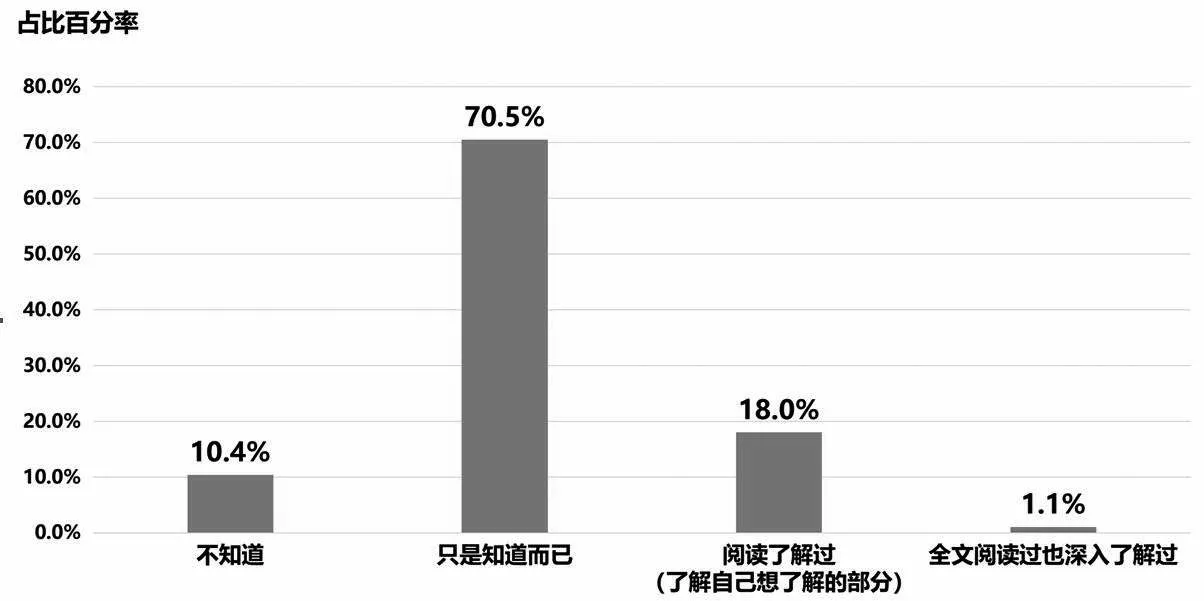

以“和谐劳动关系”这个内容环节为例,在开设了劳动教育课程的院校中仅有大约60%会涉及和谐劳动关系的讲解。关于学生对于构建法治和谐劳动关系的认识程度,本研究对湖南省内的高职大学生进行了调研,共发放了3900份问卷,有70.5%的学生只是通过新闻媒体知道相关劳动方面的法律,真正有教师讲解或自己自学有一定深入了解的仅仅18.0%,有深入了解的仅仅有1.1%(调查结果见图1)。

图1 构建法治和谐劳动关系认知情况分析

4.3 “知”“行”转化有效性不高

由于管理与实施以及考核的不统一,甚至缺乏考核标准,这势必造成劳动教育课程的统一性与侧重点以及考核指标都会有不同,“认”与“知”的不一致,再加上转化渠道的不规范,也势必造成“知”“行”无转化或者转化不到位。

由于劳动观教育以隐性知识为核心与多学科交叉表达的特征,其教育的开展要做到知行的有效转化,需要一个固定的交叉结构实施团队,通过理论认知到情感认同,再到行为辅助,最后坚定信念的科学施教过程。就目前情况来看,劳动观教育实施缺乏固定交叉结构的师资团队,更没有详细和科学的实施过程,造成大学生劳动观知行转化的有效性不高。

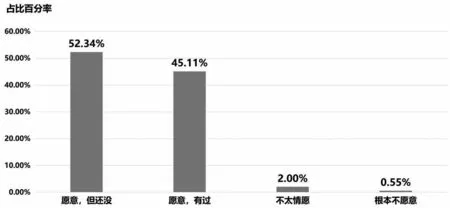

4.4 路径单一:未形成劳动教育的全渠道

本研究发放的3900多份调研问卷显示,有45.11%的高职大学生愿意或曾经参与社会服务或创新创业的劳动,约52.34%的同学表示非常愿意以行动来践行劳动,但截至目前没有付诸过任何社会服务或创新创业劳动实践。这从另外一个方面说明广大学生对新进的劳动观念的学习存在着一定的基础也怀揣着渴望,但缺乏一定的转化渠道(调查结果见图2)。

图2 对社会服务或兼职劳动的意愿调研

从当前湖南高职院校习近平劳动观实现路径来看,主要分为两种单一实现方式,分别为:

⑴ 单一依托新时代高职思想政治理论教育实现,在实习实训环节缺乏劳动观深化教育环节,这样的习近平劳动观教育有思想认同但缺乏行为强化。

⑵ 单一依托思政实践教育实现,实现路径单一,理论与实践处于分离状态,没有形成劳动教育课程与课程劳育的辐射育人体系。有的学校的劳动教育仅限于社会服务或者学校后勤服务,缺乏思想上的总结与反省,不符合《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》的规定,不利于思想高度的提升,也不能实现与强化对习近平劳动观的思想认同。

5 劳动观教育的出路与策略

5.1 构建“知”“行”教育总体框架:建立劳育课程与课程劳育的联动机制

2020 年3月,中共中央、国务院印发了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,同年7月教育部关于印发《大中小学劳动教育指导纲要》均规定劳动教育为必修课,并明确了各个教育阶段劳动教育的目标,其中对高等职业教育要求是:职业院校开设劳动包括劳模精神、工匠精神等在内的专题教育必修课,不少于16学时,并结合专业特点,增强职业荣誉感和责任感,提高职业劳动技能水平,培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度[5]。这必然要求建立统一的理论认知与行为实践的教育总体框架,包括统一习近平劳动观教育的理论认知内容总框架,并规范统一其考核评价标准,同时全渠道拓展其认知转化的路径,让其在“知”“行”双层面均有统一规范。

劳动观教育的特性决定了其需要一支稳定的交叉结构的施教团队,团队由思想政治教育教师、专业教师、学生管理工作者等组成,我们需要在建立框架的同时培养劳育课程与课程劳育的固定师资团队,建立项目化的劳育课程与课程劳育的联动机制。

5.2 促进“知”“行”转化:实施“心+”策略 构建科学评价体系

为让习近平劳动观教育在高职院校有效实现,基于其以隐性知识为核心、多学科交叉显性表达的特点,需要构建统一科学的劳动观学习考核与评价体系,并同时实施“心+”策略:以理论课堂塑“初心”、实训课堂塑“匠心”、社会服务塑“爱心”与“责任心”为理念,以最终实现习近平劳动观“内化于心、外化于行”为目的,对其实现过程与实现内容两个方面实施策略,并通过相应的项目化推进,使习近平劳动观教育全方面有效实现。

6 结语

总的来说,习近平劳动观必然成为新时期劳动观教育的应然价值引领,基于劳动观教育隐性内核与显性表达的特点,将劳动观教育内容梳理为理论观念、劳动态度与习惯以及和谐关系三个层面,就目前来说劳动观教育有所缺乏,存在理论不统一以及深度、广度不够的问题,其教育的有效性也有待提高,因此,需要构建劳动观教育的总体框架,并建立劳育课程与课程劳育的联动机制,实施“心+”策略,同时建立科学评价体系,提升教育的实效性,实现劳动观教育从实然到应然的高质量转化。

——评《中高职教育职业能力培养有效衔接研究与实践》