基于制造业产业联动的区域产业高质量发展研究

王萌霞

(山西财经大学 国际贸易学院, 太原 030031)

当前全球经济形势十分复杂,国内外发展环境和条件的变化倒逼国内的经济增长方式不能再依赖要素投入、外需拉动等粗放型增长模式,须由高速增长阶段转向高质量发展阶段。为此,各个经济区、城市群必须在高质量发展的道路先行先试。

各区域有不同的资源优势,探索各区域产业经济发展如何优化资源配置,避免加剧两极分化,充分发挥各自的比较优势资源,形成优势互补,促进均衡协调发展,促进各区域城市群产业高质量发展,蹚出产业合作发展新路子具有十分重要的意义。区域合作的基础是产业合作,区域产业合作关系有较强的区域辐射带动力[1],合作关系一旦形成, 形成资源共享和优势互补,对区域经济发展产生的推动作用是长期和巨大的。推进区域之间的产业分工与合作有助于资源的有效配置,达到经济效益的最大化。

区域规划中的中部地区承东启西、连南接北、交通发达,具有天然的地理优势且资源丰富、产业基础较好、发展潜力极大,因此推动中部地区高质量发展具有全局性意义。

2021年3月30日中共中央政治局召开会议,审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。自党的十八大以来,中部地区的经济社会发展向高质量发展努力开创新局面,不断完善粮食生产基地建设,提速能源原材料建设,推动装备制造建设迈向高端化,加快推进高技术产业发展,着力加强巩固综合交通运输枢纽地位。依托中国大市场,中部地区作为其中重要组成部分和空间枢纽,急需找准定位,发挥自身产业和区位优势,积极通过提升现代化基础设施体系和现代流通体系的建设水平,促进城市群发展,加快融入新发展格局。

河南、河北、山西、安徽、山东5省地理位置十分重要,既是中原城市群所属省份,也是中部地区所属重要省份,具有优越的地理位置、巨大的市场潜力及丰富的资源储备,其战略地位的重要性在全国改革发展大局中是显而易见的。

通过研究中部地区资源型省份如何通过产业分工和定位,加强产业合作以实现区域经济更好更快发展,对全国其他资源地区实现产业高质量发展具有启示意义。

1 区域产业合作研究现状

国内外经济学者长期以来都比较关注区域产业分工与合作问题。有关这方面的理论探讨十分丰富。早期有亚当·斯密提出的绝对优势理论、李嘉图的比较优势理论、赫克歇尔和俄林提出的要素禀赋理论,后期出现的有关产业分工与合作的新理论,如佩鲁提出的增长极理论、侧重于产业内贸易研究的新贸易理论、点轴发展理论等。

研究视角上,部分学者侧重于站在全球立场研究某国在全球或全球区域的产业分工状况,部分学者从国家或地区角度研究区域产业分工。国内学者更多从国内区域的差异性出发,着重从区域产业分工与竞合视角进行研究,其中发展较为成熟的长三角、珠三角、京津冀城市群、成渝经济区、武汉城市圈等是国内学者们研究区域经济的热点。还有部分学者以城市间的工业分工、交通运输、经济空间联系等为研究视角,通过定性经验分析或定量构建数学模型的方法分析区域之间的产业分工与合作。比如,刘建朝等通过构建经济联系强度、城市流模型,以京津冀城市群区域和产业维度为研究视角,重点分析城市群间的空间联系[2]。李少星和顾朝林通过研究某一特定产业——汽车制造产业,探究长三角经济圈的产业链地域分工。综合现有文献发现,自20世纪80年代末以来的研究多是对工业或制造业中的某几个类别进行实证分析[3]。

研究方法上,区域之间分工合作状况现有研究多是通过产业分布状况来进行测度,常用的研究方法主要有行业集中度法、空间基尼系数、H指数及E-G指数法等。Batisse 提到洛仑兹曲线和基尼系数两种方法测算不同区域的行业分布态势时[4];Jones 和Kierzkowski 指出测度产业的聚集度时主要方法是空间基尼系数[5]。国内学者更多综合运用产业同构系数、区位熵灰色关联分析、E-G指数、产业梯度系数以及空间基尼系数等定量指标对产业的区域分布情况进行研究。王春萌等[6]采用区位基尼系数、产业专业化指数以及产业联动程度模型等分析长三角内部城市产业分工强度及不同城市之间的产业联动程度;张明艳等利用京津冀地区11个城市19个行业的相关分布数据,使用区位熵灰色关联分析法,测算并确定京津冀地区产业结构与合作分工状况[7]。

国内区域发展中,中原经济区域产业基础较好。一方面中原地区的省份具有丰富的矿产资源,煤、铝、金、天然碱等储量较大,是全国能源原材料较为集中的基地;另一方面,工业门类齐全,优势突出的产业主要有装备、有色、食品产业,电子信息、汽车、轻工等产业规模也日益壮大,较为完备的工业产业体系已初步形成。中原城市群所属5省均属于资源型地区,国家支持中原经济区探索新型工业化协调发展的新路子。围绕中原经济区的产业关系的区域研究,现有学者多从城市群或县域角度研究地区之间的产业协同发展,商超从高质量发展视角出发利用中原经济区县域数据构建空间面板模型,着重围绕中原经济区区域经济发展的协同效应、发展模式进行研究[8]。谢巧燕等以中原城市群所含30地市为研究对象,利用泰尔指数对中部地区区域经济差异性进行探讨[9]。

现从定性和定量两方面对中原经济区省份制造业产业合作进行研究,通过细分制造业产业,运用产业竞合系数、产业联动程度系数来定量描述中原经济区制造业产业分工与合作的现状和潜力,以期为中原城市群制造业产业协调发展提供新思路。

2 研究方法与数据

2.1 研究指标

2.1.1 区域产业竞合关系指数

产业结构的同构或是偏离程度是影响区域产业竞争与合作关系的重要因素。基于区域间与区域内行业结构的差异性,可采用距离判别法中的欧式距离法来构建区域产业竞合关系的模型。地区制造业结构状态可用制造业行业产值比重构成进行测算,利用两地区间制造业结构可进一步求出产业欧式距离,利用产业欧式距离大小可判别地区间竞争与合作关系。欧式距离与区域产业合作关系成正比,距离越大,意味着两地产业差距比重的拉大,则产业结构差异越大,互补性越强,区域合作前景则越广;欧式距离与区域产业竞争关系成反比,距离越小,意味着两地产业比重逐渐靠拢,则产业结构差异越小,意味着地区间竞争性越大。区域产业竞合关系指数测度步骤如下:

1)数据标准化。采用标准差标准化法消除数据量纲,计算公式为

(1)

2)欧式距离及竞合关系指数测算。根据欧式距离公式得地区间距离为

(2)

式中:i、k表示地区;j为制造业行业;Dik为两地区间欧式距离。对Dik进行标准差标准化得

(3)

3)竞合关系判断。D′ik为正代表地区间产业关系为互补合作,值越大代表产业互补强度大;D′ik为负代表地区间产业竞争关系,D′ik绝对值越大则地区产业竞争强度越强。

2.1.2 产业专业化指数即区位熵(LQ)

为使区域产业优势更加具体化,可引入区位熵。区位熵可用来衡量产业集聚水平,其计算是两个比重的比值,即区域某一产业产值占该区域总产值的比重除以全国同一产业产值占全国产值的比重。若某产业区位熵大于1,表明该产业在此地区的集聚化和规模化水平高于全国平均水平,代表该产业相较而言具有比较优势;该比值小于1,表明该产业在此地区的发展水平低于全国平均水平,该产业在全国具有相对劣势。因此,区域工业结构中的规模化和专业化程度可利用区位熵指数得到更加具体化的体现[10]。

2.1.3 产业联动的测度方法

车冰清等从产业联系角度提出区域产业结构差异是产业合作的直接驱动力所在,因而可以借助区域产业结构差异来测度区域间的产业联动程度。产业结构一般包含两种结构,即产值结构和就业结构。为此,按照车冰清等的方法,可通过以下公式来测度区域产业联动程度[11],即

(4)

式中:Lij代表两个区域i、j间的产业联系度;x1、y1分别为i、j两个区域的产值比重,为某一产业的产值占该产业上级区域产值的比重(如全国相对于各省份为上级区域);x2、y2代表i、j两个区域某一特定产业从业人员比重,为从业人员与上级区域该产业从业人员之比;dij为i、j两个区域之间的距离, 近似计算中可取两区域几何中心的距离,根据谷歌地图得出两地最短公路距离,km;λ为权重参数, 考虑到产业联动的核心是产业转移, 而产业转移以发达地区带动欠发达地区为主,但在这个过程中欠发达地区若不具备相应的配套产业基础则无法很好地承接发达地区的产业转移,产业转移无法得以很好地实现, 故λ取值为欠发达区域产业产值占上级区域该产业产值的比重。

2.2 数据来源

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754—2017)标准,考虑到各省区各行业数据的可获得性,暂选用 2000 、2005、2010、2013、2015、2016年28个制造业行业的规模以上工业企业总产值进行探讨,原始数据主要来源于5省各年各省区统计年鉴和中国工业统计年鉴及2013、2018年全国经济普查年鉴。

3 5省产业结构与分工现状

3.1 5省制造业产业结构相似程度

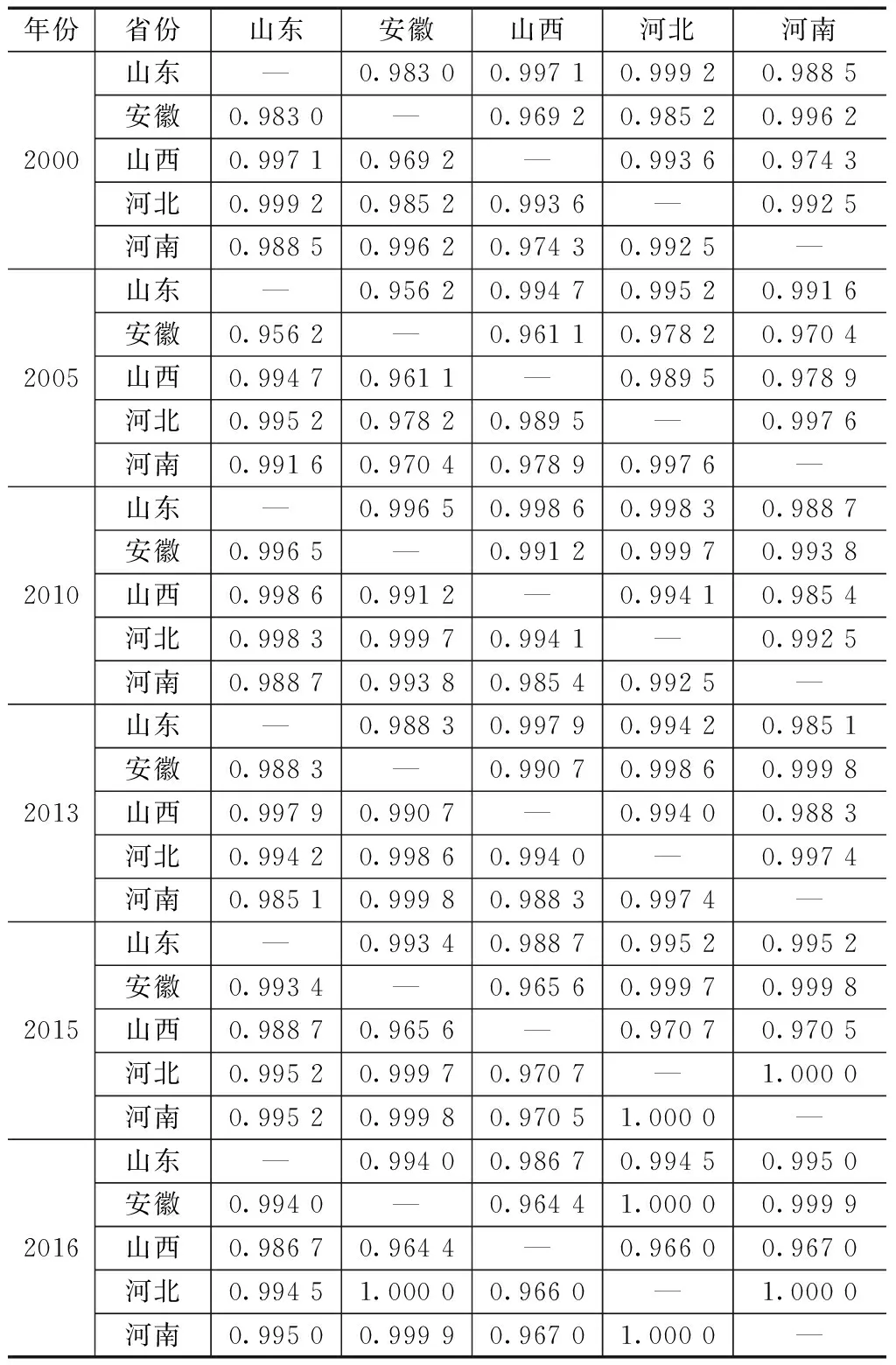

产业同构现象会导致产业结构相似系数较高,使得区域之间形成对稀缺要素资金、技术、人才、资源等的争夺,形成一定的区域行业壁垒,进而不利于区域之间展开产业合作,较难达到合作共赢的发展结果。通过分析发现,中原经济区比较优势趋同,主要表现在构成制造业的行业门类趋于接近,且趋同行业更多体现在低端低附加值行业。从表1可看出,5省之间的三次产业相似系数均高于0.9,说明5省之间的三次产业是非常相似的,属于典型的竞争型产业关系,竞争多于合作。通过测算区域产业结构相似系数每年变动幅度不大,整体而言,各区域产业结构趋同较为明显。河北和河南之间的相似系数已接近1。从表1可知,河南作为中原经济区的核心,其产业结构与其他4省产业结构趋于相等,山西与山东、河北的产业结构相似系数最为接近。

表1 5省的三次产业结构相似系数

3.2 产业专业化指数即区位熵 (LQ)

5省制造业各行业的专业化强度表现十分不平衡。分行业来看,轻纺行业包括农副食品加工业等,资源加工工业如炼焦及核燃料加工业、石油加工,化学原料及化学制品业等涉及的16个行业专业化强度各省呈现逐年下降趋势,下降幅度较大,LQ值从远大于1下降到接近1甚至小于1。这说明随着国家强调高质量增长,各省开始调整产业结构,不再过度依赖低附加值、高耗能产业。橡胶制品业强度各省均保持平稳发展,资源加工行业如非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工等,机械、电子制造行业如通用设备制造业、专用设备制造业等10个产业强度有所提升。可以看出各省在产业结构方面做出了较大的调整,主导产业开始向高精端产业发展,但整体看提升强度不大,幅度不高。其中,金属制品业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,废弃材料和废旧材料回收加工业5个行业产业强度LQ值到2016年仍低于1,其他行业产业强度LQ值也仅是略高于1。

以石油加工、炼焦及核燃料加工业为例,山东的LQ值从2000年的6.411 7逐年下降为2016年的1.764 8,但依然为当地的优势产业。对山西而言,该产业的LQ值从2000年的9.291 8逐年呈有波动地下降,但LQ值始终高于1,为当地的优势产业。就河北而言,该产业的LQ值波动最低点的值也为0.996 3接近于1,当之无愧地为当地的优势产业。整体来看,中原经济区制造业产业的原始主导优势产业各地虽均有不同程度的降低,但优势行业在地区之间分工程度不明显,各地的优势行业的差异性不高,存在较为明显的重叠现象。且各地优势行业距离高端化智能化绿色化还有一定距离,行业升级改造速度不快,还需要进一步提高技术含量和产品附加值。

分地区来看,河南省作为5省的核心省份,劳动密集型制造业,如轻纺工业、资源加工业等16个行业的LQ值呈逐年下降趋势,且下降幅度较大,资源型制造业,如石油加工、炼焦及核燃料加工业从4.511 6下降到0.492 7,下降幅度高达89%。16个行业中除部分轻工业(如农副食品加工业、食品制造业等)、医药制造业外,其余9个行业LQ值均低于1,比如木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业LQ值从2000年的4.606 9下降到2016年的0.891 3。这说明河南在国家政策引导下,积极调整产业结构,过去的传统产业已不再是如今的优势行业。但与此同时,资源密集型产业如资源加工工业,机械、电子制造业如通用设备制造业等11个行业中除有色金属冶炼及压延加工业,专用设备制造业这2个行业继续保持着优势产业的地位,其余9个行业的优势地位没有明显上升,LQ值始终低于1。

2000年以来,山东紧抓历史机遇,积极加快产业转型,14个行业的LQ值超过1,资源加工工业如有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业,机械、电子制造业如通用设备制造业等产业强度LQ值都有所提高,其中仪器仪表及文化、办公用机械制造业,废弃材料和废旧材料回收加工业LQ值增长明显,变动超过3。特色制造业支柱地位日渐凸显。

就安徽而言,农轻纺工业产业专业化程度较高。资源加工工业和机械、电子制造业等行业的专业化逐年递增,交通运输设备制造业行业2005、2013年专业化值超过1,但随后开始减少,截至2016年LQ值始终低于1。金属制品业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,废弃材料和废旧材料回收加工业4个产业的LQ值处于上升态势,这说明安徽产业也处于转型中,依赖自身资源禀赋的行业整体转型成效较好,但个别行业还存在一定差距。

山西省整体来看优势产业不多,资源加工业如石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品业,黑色金属冶炼及压延加工业3个产业LQ值虽逐年有下降趋势,但取值均高于1,说明山西产业还是以煤为基础,因此优势产业均是围绕煤化工布局的。

总体而言,中原经济区5省的优势产业集中于制造和加工类的轻工业,且优势行业有一定程度的重叠。非优势产业集中于机械、电子制造业,其LQ值自2000年以来一直低于1。中原经济区5省产业同构现象较为严重,产业分工格局各有偏重,但没有形成优势互补。

4 中原经济区制造业竞合关系及产业联动程度分析

4.1 基于制造业数据的产业竞合关系分析

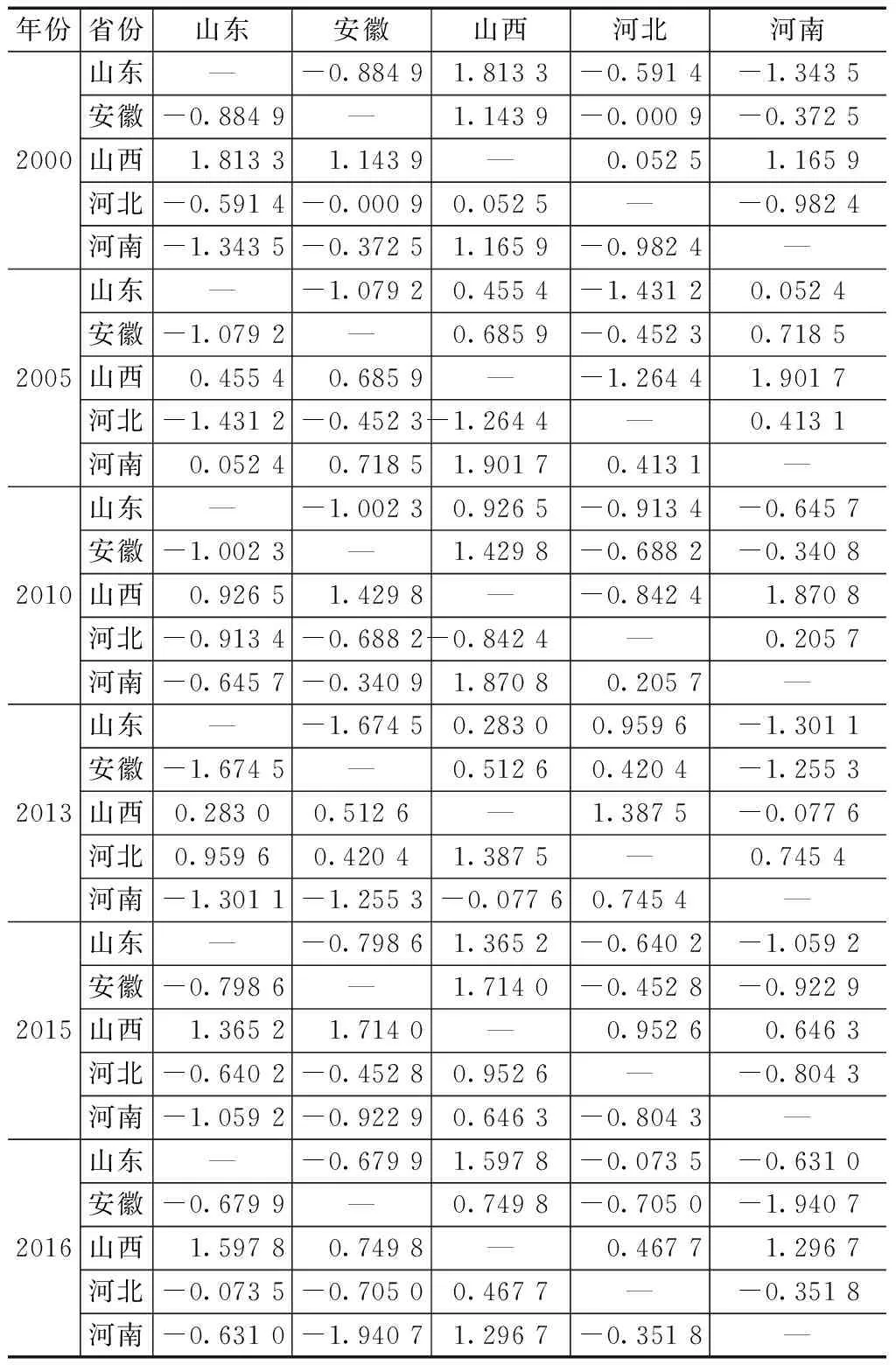

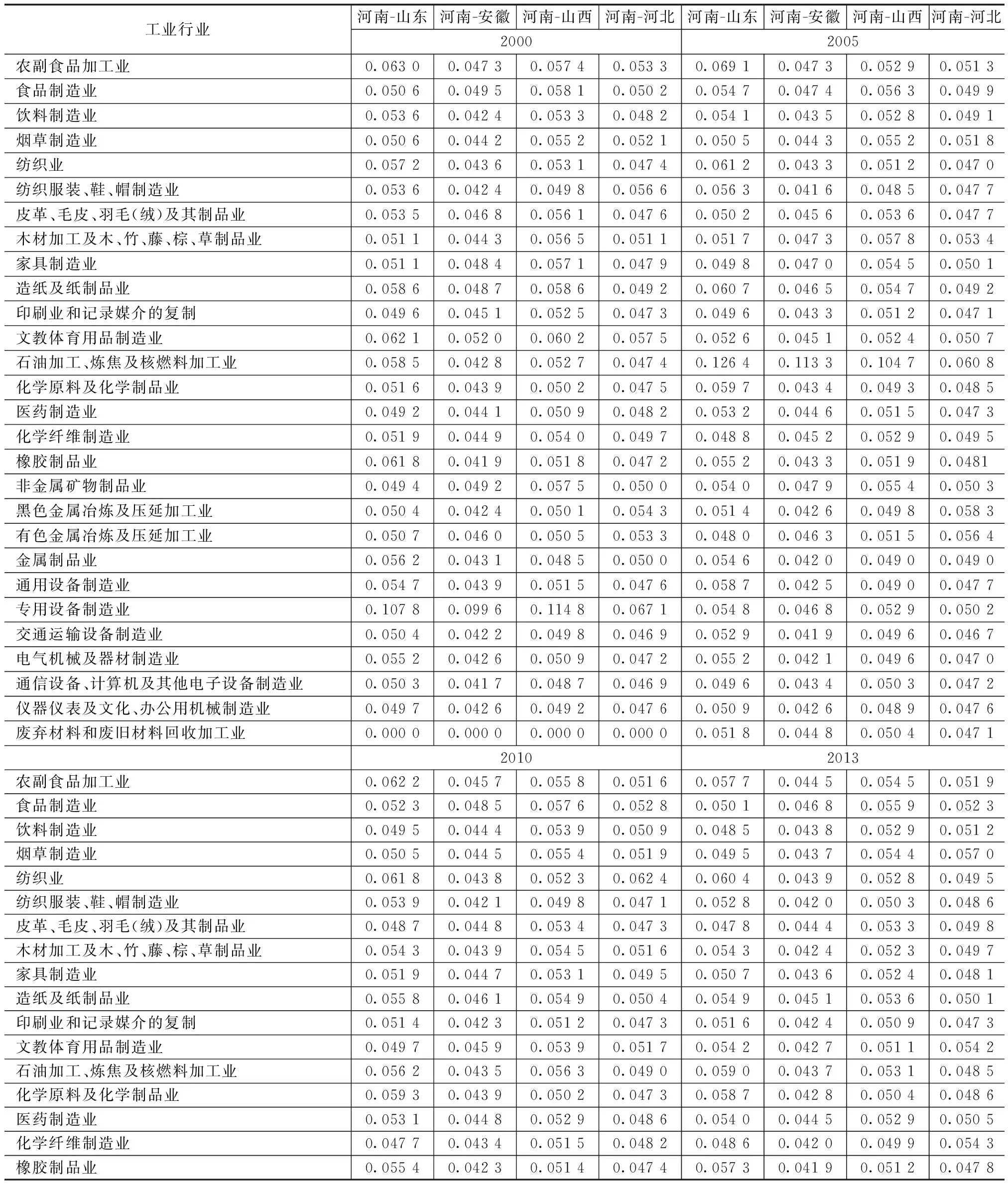

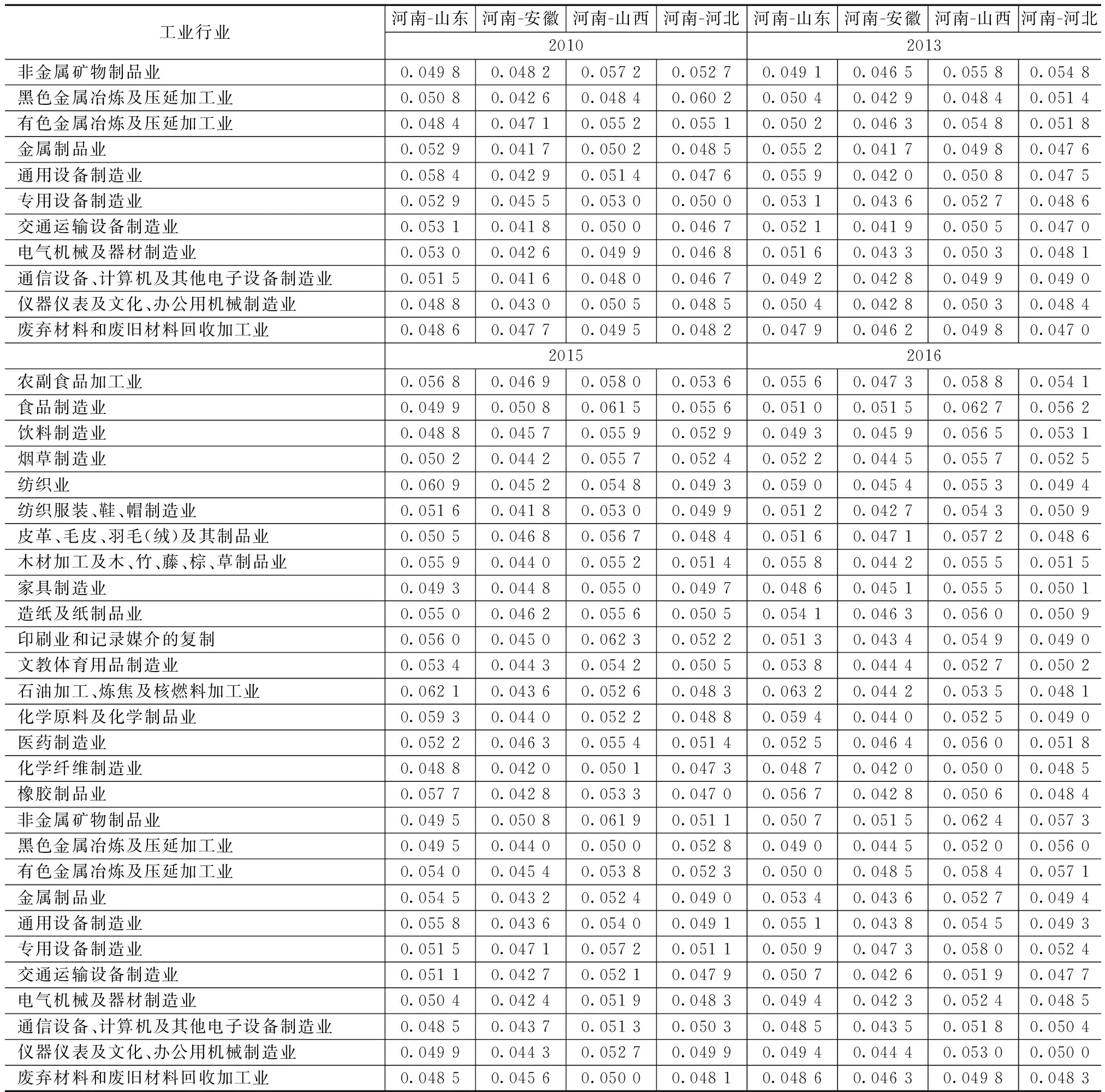

毕学成等的研究表明在产业发展的异构会促进产业间分工,分工深化有利于强化地区间的互补合作,从而较易形成区域产业互补,加快地区间的经济合作及生产要素的流动与组合;而产业同构会弱化产业分工,区域经济间因重复建设带来恶性竞争。因为中原经济区所属5省均属于工业区,产业存在同构现象,因此重点选择制造业对5省之间的产业联动程度进行分析,探究中部5省现有产业结构会形成怎样的产业关系。根据前述竞合关系模型对2000、2005、2010、2013、2015、2016年中原经济区所属5省区间制造业竞合关系指数进行测算(表2),并根据D′ik的正负和大小分4种类型:强互补合作型(D′ik≥0.5)、一般互补合作型(0 表2 5省制造业竞合指数 通过上述对细分制造业具体产业的分析,接下来对5省制造业之间总体的竞合关系做一宏观整理。2000年中原经济区10对比较单元中有4对具有互补合作关系,竞合关系指数大于0,其中,山西与山东、安徽、河南的制造业竞合指数都在1以上形成强互补合作关系,山西与河北制造业竞合指数接近0.5,表现为一般互补合作关系。安徽与河北、河南制造业竞合指数介于-0.5~0,表现为一般竞争关系。2013年,山西与安徽、河北处于强互补合作关系,河北与山东、河南处于强互补合作关系,河北省与其他4省的合作关系较为突出。至2016年,以山西与其余4省的强合作占主导,与河南、山东的制造业竞合指数都在1以上,与安徽的竞争指数为0.749 8,与河北的指数为0.467 7,略低于0.5,其余4省之间表现出较强的竞争关系。 随着经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段,外向型经济已无法适应时代要求。在经济发展决策过程中,马勇等提出可通过产业合作引进更具生产效率的微观主体,本地区开放部门的产业竞争力因这些主体的引入可进一步得到提升,进而对产业上下游产生正向溢出效应。因此,未来产业发展应该集中于较大发展潜力的行业加强产业合作。根据理论界当前的研究,潜力行业的界定经常采用两个指标:产业对接能力和产业溢出能力,前者用产业梯度系数衡量,后者以产业关联系数评价[12]。 产业合作是地区经济合作的一种重要经济活动,产业合作形式及其绩效可体现出区域经济合作效果。而产业联动是产业合作的一种主要表现形式,从概念上讲可以等同于产业合作[13]。 中原经济区的核心省份是河南,因此只要计算出其他涉及省份的制造业与河南的联动程度系数(Lij)就可以揭示出中原经济区各省份的联动程度。本文以Lij<0.05、0.05 运用区域产业联动程度测度模型,根据中原经济区5省区域内的制造业分行业产值和相应就业人数的相关数据, 对中原经济区5省区域产业联动程度进行测度。表3给出了河南与经济圈内其他4省域细分制造业的产业联系度。 表3 2000、2005、2010、2013、2015、2016年河南与其他4省域产业联动程度分类 续表3 从现实经济合作发展来看,山西与山东及河北的经济合作较为频繁。从后期产业联动程度测算结果来看,山西与山东及河北的产业联动程度指数也是最高的。 通过测算发现,随着各省均开始强调产业结构调整的重要性,增加力度加快本省的产业转型,按时间顺序来看,各省之间的强联动程度产业越来越少。2000年初,河南省的专用设备制造业与山东、山西省的产业联动程度整体评价为强。2005年,河南省的石油加工、炼焦及核燃料加工业产业与山东、安徽、山西3省的产业联动程度整体评价为强,至此后,河南与其余4省的产业潜力整体评价为中的居多,极少再出现评价为强的产业。其余省份的产业潜力整体评价也类似于河南。且部分产业如金属制品业,交通运输设备制造业,通信设备,电气机械及器材制造业,计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,废弃材料和废旧材料回收加工业联动程度较弱。分析其原因,后期各省均强调自身产业结构调整的重要性,产业政策均是针对自身产业发展布局与转型,而忽视了利用自身比较优势展开与周边省市的产业合作,过多强调从自身角度提升产业的竞争力,缺乏区域产业发展的整体协调性,忽视了产业合作的重要性。即使部分省份和行业间有合作,合作内容形式较为单一,合作领域不多,力度不大,措施不多,合作绩效不高,对区域经济拉动能力有限。 通过采用产业结构相似系数、区位熵、产业竞合指数以及产业联动程度模型对中原经济区涉及的5省细分制造业竞合关系状态进行定量分析得到以下几点结论: 1)5省之间的三次产业相似系数均高于0.9,说明5省之间的三次产业具有极高的相似度,属于典型的竞争型产业关系,竞争多于合作。通过测算,区域产业结构相似系数每年变动幅度不大,整体而言,各区域产业结构趋同较为明显。 2)竞合关系分析显示山西与其他省区间主要表现为互补合作关系,且互补合作强度不断提升,这应该源于山西特殊的能源资源优势,而其他部分省区间则表现出较为激烈的竞争关系。 3)2000年初,地区之间石油加工、炼焦及核燃料加工业等产业联动程度较强,随后各省之间的强联动程度产业越来越少,且部分产业联动程度较弱。如金属制品业,交通运输设备制造业,通信设备,电气机械及器材制造业,计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,废弃材料和废旧材料回收加工业联动程度较弱。联动程度较弱的产业附加值较高的新兴产业,中原经济区实现经济高质量发展还应进一步制定优惠政策,加强在新兴产业领域的合作。 4)研究发现受省区资源禀赋及行业的同构性影响,区域竞争关系在中原经济区涉及省区间在一定时期内仍会是常态,这对于地区间区域经济合作的开展较为不利。区域产业高质量发展强调产业发展效率,而分工与合作是提升发展效率的重要方式之一。为促进中原经济地区互动合作发展格局的形成,促进中部崛起,区域各省份应进一步明确自身的产业发展定位,与周边区域产业形成互补合作,通过形成不同规模的专业化与多样化产业布局,构建多方位、多层次的联动发展机制,深化区际分工与联系。 因数据所限,研究基于制造业竞合的视角探讨区域经济关系,主要对两位数代码的制造业细分行业进行讨论,日后数据获取允许的情况下,应进一步对三位数或四位数行业进行探讨,也许会得到更加深入的结论。此外,只是针对中原经济区涉及的省份制造业细分行业进行了探讨,从地区整体相似性或差异性程度进行了综合判断。但地区层面总体上区域竞争关系或互补合作关系并不能代表地区内部城市间的产业关系,其城市内部各产业之间更应是竞争与合作共存的竞合关系。如从中原经济区包含的城市之间制造业竞合关系角度分析,能从更微观的角度具体某行业间的相互作用和经济关系类型。 最后,探究区域之间产业结构差异性的大小会多大程度上影响区域产业合作关系,以及除了产业结构差异性外的其他的影响因素尚有较大的研究空间。

4.2 基于制造业数据的产业联动程度分析

5 结论与讨论