1975年的孙犁

——以2021年版《书衣文录全编》为中心

李振刚

(廊坊师范学院 文学院,河北 廊坊065000)

“书衣文录”(1)《书衣文录》首次面世是在1979年至1980年,主要是在《天津师范学院学报》《长城》《芙蓉》等期刊上发表。在四十年的出版过程中,随着书衣文分批在报刊刊出,又不断收入各种散文集中,故版本特别多。就单行本而言,就有山东画报本、人文增补本和百花手迹本、海燕本及2021年版的百花本。相对于孙犁研究的其他领域,受到的关注颇少(2)不仅没有出现专门的著作,目前也没有相关的硕博论文,只是在进行孙犁研究时,作为其中的一个章节给予关注,如李天程、叶君等的博士论文等,且研究集中在2010年左右,没有形成系列而深入的研究。。这一现象与孙犁的写作方式有很大关系,对于书衣文录,他认为是“无意为之”,即使有所记录,也是“盖文字积习,无神意存焉”(3)孙犁:《书衣文录全编》,天津:百花文艺出版社,2021年,第1页。,同时也受到晚年孙犁唯一一部小说集《芸斋小说》的“遮蔽”。虽然孙犁自述“十年废于遭逢”,加之自身疾病的影响(4)孙犁在1956年写毕《铁木前传》后出现晕眩等身体症状,虽然经过长期的治疗与疗养,但依然时好时坏,头痛等疾病伴随着孙犁的后半生。,其创作几近荒芜,但在那个特殊的岁月中,他却用另一种特殊的方式记录着自己与周围的社会现实。这种具有日记性质且前后长达40年的书衣文,对于孙犁研究具有重要意义,因为“日记,归根结底,是个人的生活史”(5)孙犁:《书衣文录全编》,第1151页。,且日记“能最大限度的反映人的个性和真实的内心世界,显示出人的主体性和自由的精神。”(6)张高杰:《中国现代作家日记研究——以鲁迅、胡适、吴宓、郁达夫为中心》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第1页。在几百则书衣文中,1974—1976年是其主体部分,而1975年的书衣文最多,新版《书衣文录全编》在旧版(2013年版)基础上,仅1975年便增加了80多条,达到了219条,占据整部书衣文的三分之一,因此具有重要位置。笔者将从三个方面阐释1975年孙犁的情感生活与文学思想,在还原晚年孙犁生活的同时,呈现特殊历史时期下知识分子的真实境况以及文学、社会生态。

一、孙犁与张保真

1970年4月15日,与孙犁相伴几十年的结发妻子王小丽因病去世。在相伴几十年的岁月中,妻子“曾无怨言,携幼奉老,时值乱年。亲友无憾,邻闾无间。晚年相随,我性不柔,操持家务,一如初娶”(7)孙犁:《书衣文录全编》,第1086页。孙犁:《书衣文录全编》,第1096页。。孙犁对于妻子是尊重、敬佩且怀念的。在他看来,与妻子的婚姻既是天作之合(8)具体过程可参见具有真实回忆性质的“芸斋小说”之《亡人逸事》,《孙犁文集(补订版)》1,天津:百花文艺出版社,2013年,第334-338页。,同时又具有偶然性。中华人民共和国成立后,虽然国家出台了相关政策(9)1950年的《婚姻法》废除了包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度,其中明确了即由于战乱原因,进城的军队干部,只要和自己的原配三年没有通信,就可以单方面提出离婚。,但孙犁没有抛弃糟糠之妻,而是与妻子在相互扶持中共同经历生活的风雨与阳光。夫妻二人至深的感情,也深得周围友人的羡慕与赞美。但是对于孙犁来说,追求美甚至美的极致是其毕生的人生与艺术追求,对于女性的偏爱也是其创作的重要特征。而善于写女性既是孙犁阴柔气质的体现,也是对其内心情感“缺失的补偿”。文学是社会生活的反映,但文学更是“一种自我指涉的语言,即一种谈论自身的语言,是人们把自己联系于作品的一些方式”(10)[英]特里·伊格尔顿:《二十世纪西方文学理论》,伍晓明译,北京:北京大学出版社,2018年,第8页。。虽然弗洛伊德的“力比多”创作动机论说有失偏颇,但创作在一定程度上仍然是作家现实生活中情感空缺的补偿与满足。“当个人强烈的欲望不能得到满足,处于严重缺失状态中,往往在心中幻现出某些所需的意象,并把这些意象强加给某些客观性极弱的刺激物”(11)王克俭:《文学创作心理学》,北京:中央民族大学出版社,1997年,第139页。。特定的人或事物出现在作家视野中,在契合作家情感的同时也成为作家苦闷心灵的“象征”。孙犁1929年结婚,但是在离开家乡的岁月中,却经历了几次情感的纠葛。(12)首先是在1932 年也即保定育德中学读书期间对学生王淑珍的爱意,两人通信频繁,最终被校长发现制止而告终;紧接着1944年在延期任教期间对一个叫“梅”的学生产生爱意,孙犁甚至提出愿意与其缔结良缘,当然后来男方反悔;1958年青岛养病期间,孙犁对一位山东蓬莱的女看护产生了美好的情感,她虽然不漂亮,但是面孔白皙,说话给人以妩媚的感觉,即使1959年孙犁到了太湖疗养,他依然对其不能忘却,以至于在北京相遇时,竟然狠心地抛弃与刘怀章等朋友的约定,而单独与之共游北海。几位女性给孙犁生活以强烈的情感慰藉,但作为传统文化的守持者,孙犁深厚而强烈的道德感却总是压抑着内心波澜起伏的情感冲动,但是这种被压抑的痛苦与情感渴望并没有消失,也没有真正解决,而是转入内心深处的潜意识状态,一旦再次出现合适的境遇,必然会一涌而出。“作家的这种‘心理流’,是他在长期的社会生活实践中,有意或无意地积累、酝酿而自然产生并逐渐完满的”(13)鲁枢元:《创作心理研究》,郑州:河南文艺出版社,2015年,第9页。。所以,在妻子去世后,好友魏巍等人介绍江西女士张保真时,孙犁不顾家人的反对并与之结合(14)子女们对父亲与张保真的结合坚决反对,但孙犁不听,甚至以高卧在床,不吃不喝进行对抗,以至于孙犁生日时,只有小女儿孙晓玲到其住处,只给其煮了面条。但即使这样,也改变不了孙犁的想法,由此可见彼时孙犁内心深处情感缺失以及对于理想女性的情感渴望是多么的强烈。。两人从1970年10月开始“鸿雁传书”,通信非常频繁,“孙犁每天一信,或两天一信,或一天两信,至1971年8月,光孙犁寄出的信,已达112封”(15)郭志刚、章无忌:《孙犁传》,北京:中国社会科学出版社,1990年,第371页。。孙犁更是在那个讲究户籍等多种条件限制下,依托报社将身份还是“五七战士”的张保真从江西艰难地调往天津这座现代化大城市,可见孙犁对于张保真的认可,尤其是其内心深处的情感渴求。“张保真调动,遇到困难。永修县不让走,理由是这样情况的人很多……恐一时不好办”(16)孙犁:《致冉淮舟(1971年12月2日)》,《孙犁文集(补订版)》9,天津:百花文艺出版社,2013年,第151页。。其实孙犁这种对于理想女性的追求,自离开张保真后仍然没有间断。如1975年5月27日,孙犁在《六朝墓志菁英》书衣上写下“仰视楼上,窗帘华丽,主人未醒,往返徘徊”,对于“主人”,学界曾一度困惑,但与孙犁交谊深厚的冉淮舟给出了较为中肯的解释,也即“兴安路与鞍山(17)孙犁:《书衣文录全编》,第1086页。孙犁:《书衣文录全编》,第1096页。道交叉口处,那里可能住着天津日报社的一位女同志,长得很漂亮,有人给孙犁介绍过”(18)冉淮舟:《平原文学信稿》(上),中国香港:天马出版有限公司,2009年,第321页。。

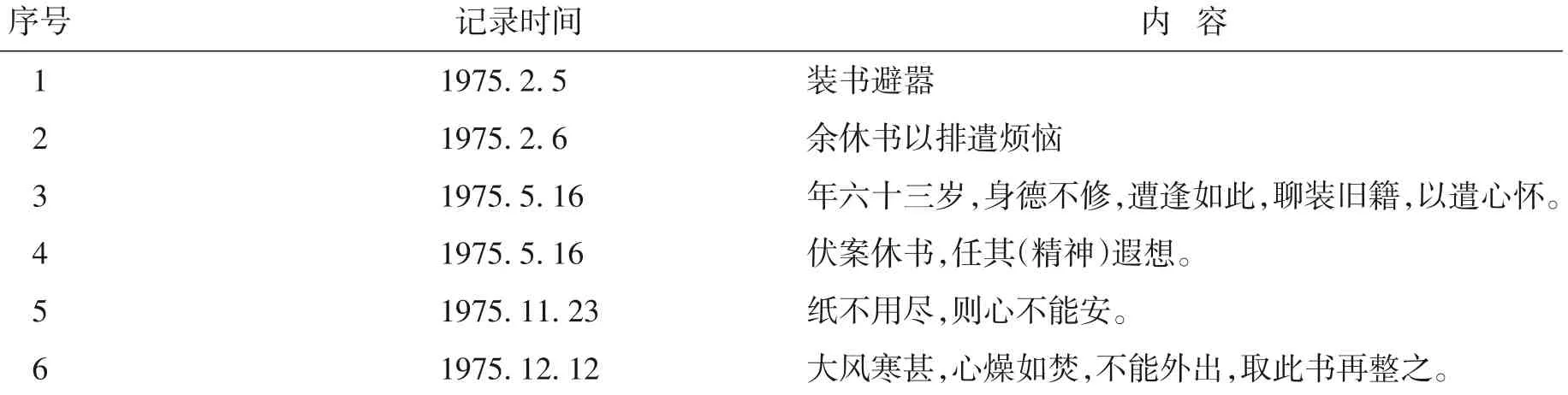

与张保真的结合是晚年孙犁生活的重要组成部分,婚后的生活给孙犁带来了欢乐与安慰,但在《书衣文录全编》中,我们却很少见到两人的快乐时光,哪怕是生活中的点滴欢乐抑或与同为知识分子的张保真对于文学探讨的乐趣。书衣文录中对于张保真的最早且直接的记录是在1974年12月15日,也即《随园诗话》书衣上的“今日保真购新纸一张,裁之可包书八册”(19)孙犁:《书衣文录全编》,第94页。;第二天,孙犁又写下了“保真在家写作,占据方桌,命余立于书柜之旁操劳”(20)孙犁:《书衣文录全编》,第98页。。但是,对于两人的生活感受,尤其是婚姻状况的记录,则是在之前的几个月,也即1974年8月17日,孙犁在《历代诗话》书衣上写下“一、二年中,风波时起。猜疑深匿其中,遇机即爆发,恐终至于决裂”(21)孙犁:《书衣文录全编》,第1090页。,之后便是1975年以来两人的记录(见表1)。

表1 孙犁1975年书衣文录中直接提及与张保真相关的生活记录

从两人结合之前密切的书信往来,尤其是1972年已经花甲之年的孙犁亲自带张保真回故乡孙辽城村等事件看,两人相处应该是愉快的,至少在前期是和睦友善的,但孙犁在1970年10月至1973年的书衣文中却几乎没有提及,笔者认为这里有两种解释,一是孙犁在整理书衣文录时的有意去掉,而目的或者是不愿将私人生活公布于众(22)在孙犁看来这场婚姻是其晚年生活的一种痛苦,因此他毫不犹豫的将两人之间“两地书”(书信)填进炉子,付之一炬。,或者与书衣文录整体的风格“相悖”(书衣文录整体上沉稳、凝重)。而无论何种考虑,孙犁都没有之前那种对于唯美的至真至纯的追求了,尤其是对人性美的讴歌(23)这与孙犁前期的创作形成鲜明对照,抗战期间,孙犁在山西农村一河边清洗脸上炸弹血痕的时候,与一个在下游洗菜的妇女争吵起来,但是在《山地回忆》中回忆这段经历时,却塑造了一个清纯、热情、可人的女孩子,实现了将现实生活的“丑”化为艺术中的“美”。参见孙犁:《山地回忆》,《孙犁文集(补订版)》1,天津:百花文艺出版社,2013年,第256-263页。。对于两人最后的分裂,研究者主要从性格与生活习惯两个方面给予不同的评析,笔者认为,虽然两人在性格与生活习惯存在着很大的差异(24)孙犁喜清静,张保真喜热闹;孙犁性格孤僻,内向,张保真则外向、热烈;孙犁勤俭节约,张保真花钱大手大脚。,但婚姻最终破裂的原因则是孙犁自己所认定的政治因素,或者说是自开始孙犁便察觉到女方结婚动机“不纯”。1975年3月17日,孙犁在《宋词三百首笺注》书衣文中写道:“时一封书信之纠纷尚未息,余自警勿再受骗上当,以小失大。”(25)孙犁:《书衣文录全编》,第226页。对于这场婚姻,孙犁有种被骗的感觉,缘由即他认为张保真与自己结合是基于政治方面的考量。在具有纪实性质且明显影射张保真的芸斋小说《续弦》中,孙犁将此观点表达的直露无疑:“最后终于离异,我总以为是政治的原因。她背着包袱,想找一个更可靠的靠山。”(26)孙犁:《续弦》,《孙犁文集(补订版)》1,天津:百花文艺出版社,2013年,第435页。不仅如此,在与友人韩映山的通信中,孙犁同样表达了这样的观点,“此人今日所表现,完全是和她第一次结婚后的路子相同,与我结婚,不过是为了进天津当干部而已”(27)孙犁:《致韩映山》,《孙犁文集(补订版)》9,天津:百花文艺出版社,2013年,第198页。。为了证明此观点,孙犁多次写到张保真具有极其强烈的政治嗅觉,如1975 年3 月17 日《古文观止》的书衣文:“故巢居者察风,巢处者知雨。”(28)孙犁:《书衣文录全编》,第230页。孙犁:《三国志·诸葛亮传》,《孙犁文集(补订版)》7,天津:百花文艺出版社,2013年,第255页。同样在《续弦》中,当政治形势又大变,也即对老干部的迫害又加紧的时候,她说:“消息不好,你准备一下吧,恐怕还要抄老干部的家!这是政治,我无能为力。”(29)孙犁:《幻觉》,《孙犁文集(补订版)》1,天津:百花文艺出版社,2013年,第344页。对此,冉淮舟认为,“他在讲自己婚事的文章中,谈些政治,虽然明显不妥,却是可以理解的,应该谅解的”(30)冉淮舟:《平原文学信稿》(上),第107页。。

孙犁之所以有如此的判断,与其性格尤其是自身的生活经历有很大关系。“艺术家个人所经历和遭遇的社会不幸、家庭不幸、自身不幸,也常常会带来自己个性及审美个性的突变,使前后期创作呈现出鲜明的差别。”(31)陈宪年:《创作个性论》,合肥:安徽教育出版社,1997年,第248页。《荷花淀》《芦花荡》等早期作品散发着浓郁的清香,孕育其中的是孙犁对于人性美好的追求,但是经历“客里空”(32)具体可参见孙犁:《书的梦》,《孙犁文集(补订版)》3,天津:百花文艺出版社,2013年,第274页。“鲁黎案”(33)1957年反右运动中,鲁黎被认为是胡风分子而受到批判,作为好友的孙犁为其说了一些公道话,以至于差点自己也受到打击。鲁黎的受审对孙犁的刺激很大,以至于孙犁回到家中与妻子诉说时,仍脸色苍白,神情不定,内心惶恐。等事件的孙犁,尤其是在“荒于疾病,废于遭逢”的二十年,他见证了人性恶的一面,“这些年来,我见到和听到的,亲身体验到的,甚至刻骨镂心,是另一种现实,另一种生活。它与抗日战争时期的现实生活,大不一样,甚至相反”(34)孙犁:《戏的梦》,《孙犁文集(补订版)》3,天津:百花文艺出版社,2013年,第286页。。这就使得本就胆小、谨慎的孙犁在心理上蒙上了更多的心理阴影,使得孙犁对自己的行为非常谨慎,生怕自己重蹈前几年的痛苦遭遇(因不堪受辱,曾触电自杀)。哪怕与邻居产生摩擦,也“忍气吞声”,“近日为邻居在窗下盖小房生气,甚无谓也。然迫使余深思当前环境,将来可能遭遇。要之,应随时克制,慎之”(35)孙犁:《书衣文录全编》,第462页。,而其表现就是更加注意自己的言行,如当《冯前》《罗汉松》等芸斋小说发表后,一些人将小说与现实中的人事进行联系印证时,谨慎的孙犁立刻写了《谈镜花水月》进行澄清,“人物一进入作品,即是已经加工过的,不再是原来的环境和人物了”(36)孙犁:《谈镜花水月》,《孙犁文集(补订版)》7,天津:百花文艺出版社,2013年,第227页。。但是一生坚持真实性创作原则的孙犁,此种解释便有欲盖弥彰之感。更何况孙犁曾说:“我晚年所作小说,多用真人真事、真见闻、真情感,从无编故事。”(37)孙犁:《谈妒》,《孙犁文集(补订版)》7,天津:百花文艺出版社,2013年,第141页。再如,在1982年孙犁发表《关于编辑工作的通信》对冉淮舟及刘怀章进行影射批评,而冉淮舟通过大量的回忆细节进行澄清反驳后,孙犁则在这篇文章准备收入《远道集》时,在文章后面进行了补正,也即:“补正:文中所记《天津文艺》两位副主编,据声称,他们当时的职衔,不是副主编,而是‘编辑部具体负责人’。另,对着我说的那几句话,系出自主编之口。文中主语不明,一并补正。”(38)孙犁:《书衣文录全编》,第230页。孙犁:《三国志·诸葛亮传》,《孙犁文集(补订版)》7,天津:百花文艺出版社,2013年,第255页。这种补正在冉淮舟看来也是基于孙犁的“政治考量”,“他永远不忘1947年《冀中导报》以正版篇幅批判他“客里空”之痛,他担心以后人们会以‘想当然’和他算账”(39)冉淮舟:《平原文学信稿》(上),第247页。。这种从政治角度考虑问题的方式对于孙犁一生来说,其实始终没有中断,“虽然不敢说这是他‘从那边带来的老脾气、老习惯’,却可以说这是他受到那边‘突出政治’的影响吧”。(40)冉淮舟:《平原文学信稿》(上),第107页。书衣文录作为孙犁创作历程的连接点沟通着孙犁前期与新时期创作的成就,其意义不言而喻。弄清楚此时期孙犁的思想与心理状态,也就不难理解其晚年芸斋小说创作一改往日对人性美好的讴歌,哪怕遭到身边好友的批评与非议(41)孙犁对好友王林、方纪等人的讽刺甚至“丑化”,便遭到吕正操夫妇及冉淮舟、刘怀章等人的不满甚至愤怒,具体可参见冉淮舟:《平原文学信稿》(上),第100-106页。。此阶段孙犁创作恰恰与抗战时期“化丑为美”的思想与美学原则相反,前后的差别反映了孙犁审美个性的转变,更折射出晚年孙犁思想与心态的变化。

二、孙犁与书

晚年孙犁于八十多岁高龄时在《涵芬楼秘笈》书衣上写下“时至迟暮,仍恋恋为此,亦余与书籍相依一生,即称之为‘黄昏恋’,亦无不可也”(42)孙犁:《书衣文录全编》,第992页。[波]扎加耶夫斯基:《捍卫热情》,李以亮译,广州:花城出版社2015年,第114页。。书籍对于孙犁来说,既是其一生的恋人,也是其毕生的精神支柱。书籍使孙犁“对现实生活,没有失去信心。它时常给我以憧憬,以希望、以启示”(43)孙犁:《我和古书》,《孙犁文集(补订版)》7,天津:百花文艺出版社,2013年,第184页。。翻阅《书衣文录全编》,我们发现其中有相当多的地方是记录书籍的来历,包括地摊购买、友人赠送、托人代买等。在1975年9月30日的《棠阴此事》书衣上,他写下自己进城后的购书经历:“进城后,狃于旧习,别无所好,有暇即奔跑于南市、北大关等处。逛书摊于冷巷,时有所得。”(44)孙犁:《书衣文录全编》,第1098页。书籍的种类是相当多的,包括经、史、子、集及“农桑畜牧花卉书”“金石美术图画书”等各类图书,而孙犁的藏书却经历了几个不同的阶段。

孙犁与书籍之间的“恋情”始于其幼年时代,可以说村中的“德胜大伯”等评书人是孙犁读书生涯的最早启蒙者(45)参见孙犁:《童年漫忆》,《孙犁文集(补订版)》3,天津:百花文艺出版社,2013年,第240页。;中学时代,孙犁如饥似渴地大量阅读新文学作品,包括广泛地涉猎吸收西方文学理论等(46)参见孙犁:《我中学时课外阅读的情况》,《孙犁文集(补订版)》7,天津:百花文艺出版社,2013年,第187页。。即使在战争年代,孙犁也是随身携带着一本书,因为当时书籍非常少,所以孙犁遇书即读,这个阶段可称之为“野味读书”;此阶段的读书生涯对孙犁来说印象最深、乐趣最大,“解放战争期间,我在河间工作,每逢集日,卖旧纸旧书的小贩推着独轮车,停靠在大树上。有一次我买到两本《孽海花》,是原版书。也坐在树下读起来,直到现在,还感到其味无穷”(47)孙犁:《野味读书》,《孙犁文集(补订版)》8,天津:百花文艺出版社,2013年,第177页。。其实孙犁早在抗战前的青年时期便开始了购买书籍,但这些书籍大都被日寇损毁或在土改中遭受灭顶之灾。进城之后,孙犁便有了开始想当藏书家的愿望,有计划地购买书籍尤其是古旧书籍,而阅读与兴趣也“从新文艺,转入旧文艺;从新理论转到旧理论;从文学转到历史”(48)孙犁:《我的读书生活》,《孙犁文集(补订版)》8,天津:百花文艺出版社,2013年,第176页。。翻阅三卷本的《书衣文录全编》,我们发现绝大多数书衣文是题写在古典书籍的书衣上,这也表明孙犁晚年所收藏以及喜爱的图书仍是以古典文学为主。

为什么孙犁如此迷恋古典书籍,包括后来购买碑帖、汉画像砖、铜镜拓片等古典器物呢?虽然这些在孙犁看来是“离本行越来越远,只是消磨时间,安定心神而已”(49)孙犁:《我的读书生活》,《孙犁文集(补订版)》8,第175页。,但笔者认为其中缘由有以下几点。首先是文学鉴赏兴趣的转移。年轻时的孙犁深受新文化运动的感染,喜欢阅读抽象的哲学、美学或新的政治、经济学说,但在经历人生沧桑后,他对“文艺书籍的虚无缥缈、缠绵悱恻不再感兴趣”,又因这些书籍“句子太长,修辞、逻辑复杂,也不再愿意去看”(50)孙犁:《我的史部书》,《孙犁文集(补订版)》8,天津:百花文艺出版社,2013年,第149页。。其次是创作的需要。我们大家所熟识的芸斋小说,以其深刻的思想、简练语言及惟妙惟肖的人物刻画而广受称赞,但进城之后孙犁便已经有了创作笔记小说的想法了。“这原因是,我学习小说写作,初以为笔记小说,与这一学问有关”(51)孙犁:《谈笔记小说》,《孙犁文集(补订版)》6,天津:百花文艺出版社,2013年,第284页。,不仅如此,孙犁大量收藏并阅读笔记小说后,更是重新定义了笔记小说的内涵。包书皮行为与书衣文创作可以说是孙犁在特殊时期的“避风港”,既缓释了身体的不适,又对其精神的紧张与焦虑进行了一定的抚慰与寄托,尤其是在孙犁情感最为困顿与矛盾的1975年。孙犁这些行为虽然“只是低声细语的声音,却是自由的支柱与基础,也是沉思与独立的不可或缺的领地,保护我们免受强大的打击”(52)孙犁:《书衣文录全编》,第992页。[波]扎加耶夫斯基:《捍卫热情》,李以亮译,广州:花城出版社2015年,第114页。,但笔者认为其在古典书衣上的书写更重要的是出于对古籍由衷的热爱,而这一行为反映的恰恰是孙犁内心深处对中国传统文化的皈依与热爱。首先,大量古籍的购买本身便是追慕与守护传统文化的一种表现,而孙犁在书衣上写下自己日常生活感悟,便是以这种方式进行自身思想与人格的砥砺与完善,其所坚守的是传统知识分子的道德规范与坚韧品格。这种特殊的“沉默”方式,“帮助他更好地了解特殊的生活世界的复杂与独特,以及自我的黏性”(53)[美]芮塔·菲尔斯基:《文学之用》,刘洋译,南京:南京大学出版社,2019年,第72页。。孙犁1975年在书衣上所记文字可以显示整理书籍对其精神与思想所产生的影响(见表2)。

表2 1975年孙犁所写整理书籍对其精神与思想产生影响的记录

书衣文录有很多悼妻之作,诸如“于自审颇重伦理,而今晨闻言,竟致憾于物故之妻子,遗恨于身边之儿女,可谓事与愿违,当静默三日以自省”(54)孙犁:《书衣文录全编》,第222页。[美]萨义德:《知识分子论》,单德兴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,第100页。。孙犁严格恪守传统道德规范,这种道德规范使其与妻子的婚姻从来没有出现任何危机,两人相互扶持,但一时的情欲迷惑并在妻子逝后有续弦的举措,使孙犁心中万分愧疚,“呜呼!死别已五载,偶有梦中之会,无只字悼亡之言,情思两竭,亡者当谅我乎?”(55)孙犁:《书衣文录全编》,第500页。这种羞愧与遗憾正是传统知识分子道德焦虑与道德自审的表现。文章对于知识分子来说,既是其生命的根本,也是其报效国家与人民最为重要的“武器”,通过创作既可以针砭时弊,也能鼓励进步,因此是社会进步的重要助推力。但是,孙犁却表达了不能书写的困境,“如此,则真不能执笔为文矣”(56)孙犁:《书衣文录全编》,第334页。,这对于自抗战时期便为国家呐喊呼号的作家来说,其中的无奈与痛苦可想而知。孙犁也并没有因此而沉沦,“蒲氏困于场屋,而得成志异大业”(57)孙犁:《书衣文录全编》,第161页。,在那个“不能展望未来,不能抒写现实,不能追思过去”(58)孙犁:《书衣文录全编》,第334页。的特殊时代中,孙犁以古代作家蒲松龄在逆境中的坚守与蜕变来激励自己。“完整的自我人格是奠基于个人面对焦虑,以及虽有焦虑依然前进的能力。”(59)[美]罗洛·梅:《焦虑的意义》,朱侃如译,桂林:漓江出版社,2019年,第72页。而在1975年11月22日《茶香室丛钞》的书衣文中,孙犁写道,“昨日清晨,将所养小鸟释放”(60)孙犁:《书衣文录全编》,第463页。,放飞小鸟使之归林的行为,更是中国历代知识分子向往自由的象征与渴盼。

孙犁在困境中依然以书衣文的形式保持着对文学事业的执着。“别人或以为这(书衣文)很无聊,但我以为这些东西,不是虚妄的。”(61)孙犁:《致冉淮舟1979年8月31日》,《孙犁文集(补订版)》9,天津:百花文艺出版社,2013年,第154-155页。1975年4月,孙犁在《欧阳永叔集》书衣上撰文:“欧阳公可谓善于为文者矣。观其晚年,尚在修改文稿,为身后百世读者着想,深为感动。”(62)孙犁:《书衣文录全编》,第325页。孙犁在青年时便认为,“文艺这个东西,应该是为人生,应该使生活美好、进步、幸福的”(63)孙犁:《文学和生活的路》,《孙犁文集(补订版)》5,天津:百花文艺出版社,2013年,第561页。,他反对将文学叫做闲书,也反对称“文学”为小玩意儿、小摆设,相反他始终坚信文学能够成为推动民族和国家向前发展的动力,成为人们追求美好生活的精神力量。这种“为人生”的文学观,既与鲁迅一脉相承,又是传统知识分子“家国情怀”的体现与延续,“知识分子的职责就是宣扬、代表特定的看法、观念、意识形态,当然期望它们能在社会发挥作用”(64)孙犁:《书衣文录全编》,第222页。[美]萨义德:《知识分子论》,单德兴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,第100页。。这种对传统文化的坚守,同样表现在对战友的怀念中。孙犁青年时代便与侯金镜结识,两人共同奋斗在那个炮火连天的岁月。精力充沛、老成稳重的侯金镜给他留下了深刻的印象,但物是人非,“金境已作古,音容渺茫,不得再见矣,掷笔黯然”(65)孙犁:《书衣文录全编》,第386页。。孙犁回忆养病期间,侯金镜依然十分热情地关心与照顾自己,但后者却因在“文革”中的真言快语而遭到批判。侯金镜敢说真话、追求真理的形象让孙犁钦佩不已。在孙犁看来,金镜即是追求真理的火炬和文化守夜的持续者,这些炎炎的大言,仍在不断发光,指引着先驱者的征途。写金镜就是写自己,更是在特殊岁月中对自身文化品格的一种坚守与激励。这种人格砥砺与文化坚守,使得孙犁在许久的沉默后走向爆发。

在1975年3月《今日文化》的书衣文中,孙犁写道:“红帽与黑帽齐飞,赞歌与咒骂迭唱。严霜所加,百花凋零;网络所向,群鸟声噤……遂至文坛荒芜,成了真正无声的中国。”(66)孙犁:《书衣文录全编》,第1094 页。这是对文化停滞状态的审视与思考,更是对这一特殊时期文化政策的声讨与批判。在那个思想依然没有完全解禁的时代,孙犁以知识分子的良知和胆识发出有力的声吼,在“旧孙犁”向“新孙犁”转变的同时,彰显了知识分子的骨气与傲气。“写作和说话时,目标并不是向每个人显示自己有多么正确,而是尝试促成道德风气的改变”(67)[美]萨义德:《知识分子论》,单德兴译,第101页。,“呜呼!荆棘满路,犬吠狼嗥,日暮孤行,只可披斩而进也”(68)孙犁:《书衣文录全编》,第479 页。。在黑暗与混乱仍没有过去的特殊时期,此种行为显示了特定历史条件下孤独者与勇敢者的强烈反叛,这种反叛的声音虽然孤独与低微,但是却再现了一个怀有真理与正义的知识分子的刚强形象,这种形象既痛苦又执着。他不断地舔舐自己的伤口,又不断地发出时代的强音。“孤独是人生向神和兽的十字路口,是天国与地狱的分界线。人在这里经历着最严酷的锤炼,上升与毁灭。这里有千百种蛊惑与恐怖,无数软弱着沉没了,只有坚强者才能泅过孤独的大海。”(69)陈思和:《中国当代文学史教程》,上海:复旦大学出版社,2009年,第155页。孙犁大胆而鲜明地表达着自己愤怒与憎恶的坚定立场,彰显了与旧恶势力坚决抗争的铮铮铁骨。

谨小慎微的孙犁为什么能够在1975年一改往日的谨慎,而敢于大胆抨击社会文化现实呢?我们可以从两个方面进行考察。首先是社会环境的改变,尤其是文艺环境的变化。1972年,孙犁已经被“解放”了一段时日,并且从干校回到了家中。虽然此后有过诸如搬家等小变化,但总体上他的待遇已经改变了许多,孙犁在这一年甚至回到了老家;1974年,毛泽东提议邓小平担任国务院第一副总理。文艺政策虽然没有完全地转入正轨,但却是在不断调整中。1974年8月21日,《南方日报》提出,“为了突出主要英雄人物,要努力刻画好其他人物”(70)北京京剧团(杜鹃山)剧组:《疾风知劲草烈火见真金——塑造无产阶级英雄典型柯湘的体会》,《南方日报》1974年8月21日第2版。;1975年7月,毛泽东对当时的文艺现状表示不满,认为“缺少诗歌,缺少小说,缺少散文,缺少文艺评论”,亲自启动了文艺政策的调整,并与刚刚主持工作的邓小平谈话,期望文坛重新呈现“百花齐放,百家争鸣”的面貌,以防止文化的僵化。虽然毛泽东调整文艺政策的近期目标只是“逐步活跃起来”,但活跃文艺的多样性举措在邓小平的直接组织领导下则迅速开展起来。(71)具体可参见张化:《邓小平与1975年的中国》,北京:中共党史出版社,2004年。心忧天下的孙犁对于社会现实,尤其是文艺政策的变化不会不关注,而这些调整的社会与文艺现状在一定程度上促进了其思想与精神的“解放”。其次是孙犁心态的转变。从1956年开始至1975年,在近二十年书衣文的书写中,孙犁见证了社会与文化的沧桑巨变,体验了社会与人生的快乐疾苦,目睹了人性的善良与丑恶,沉淀了其睿智的思想,更锤炼了他作为知识分子的品格与意志。“深处非时,凋残未已,一息尚存,而内心有不得不发者乎?”(72)孙犁:《书衣文录全编》,第1页。晚年孙犁仍不忘肩上的重任,在对世态人情的揭露与剖析中,实践着为人生幸福与社会进步的创作宗旨。“中国文人常有的一种忧患意识,总是看到社会方方面面和人类本性中恶劣的方面、不完美之处。希望通过自己的努力去改造社会,这是中国传统知识分子的一种天下情怀。”(73)楼宇烈:《中国文化的根本精神》,北京:中华书局,2016年,第180页。

三、“新孙犁”美学

“写日记的作家是各类作家中最具有文学色彩的。”(74)[法]布朗肖:《文学空间》,顾嘉琛译,北京:商务印书馆,2003年,第12页。《荷花淀》《风云初记》等抗战作品不仅风靡当时,即使在当下也以清新、纯净的风格广泛流传。对于孙犁创作,尤其是小说的创作风格,研究者给予不同层面与视角的多样解析。“孙犁有他自己的一贯风格”(75)茅盾:《反映社会主义跃进时代,推动社会主义时代的跃进》,《人民文学》1960年第8期。,茅盾很早便如此评价孙犁。但人们对于《书衣文录》的美学风格却很少给予关注,透过文本我们发现,几百篇的书衣文不仅延续着孙犁一贯的文艺思想,更连接着新时期“新孙犁”的创作美学。这种在艰苦岁月中排遣心中痛苦与情感的文字,在一定的程度上锻炼并开拓了孙犁的艺术思想,使其始终保持着不断创新的文学意识与创作思维,而这也是“旧孙犁”得以蜕变的重要源泉。

现实主义是孙犁一生秉承的文学创作方法。《书衣文录》体现着孙犁的“求真”意志,最突出的表现即对时代与社会的真实记录。1975年3月,孙犁在《今日文化》的书衣文中对当时社会与文坛的文化专制主义与虚无主义进行了触目惊心地揭露,尤其是大胆暴露了“四人帮”所把持的文艺阴谋的本质。孙犁写道,当今真正的文化已经失去了往日的纯真与光泽,陷入萧条与荒芜的境地,而当权者进行的一系列文化运动已经背离了“为人民大众服务”的宗旨,成为少数政治野心家谋取私利的手段与工具;当今活跃的各种文化现象如样板戏以及诗歌、绘画等只是在无限制的夸张与做作,充满了令人作呕的虚伪与矫饰。整个社会尤其是青年人不是认真地读书,而是在喧闹中浪费自己宝贵的青春,即使是书店,也无真正的可读之物,社会的文化陷入虚无与荒凉之中。(76)孙犁:《书衣文录全编》,第1094页。孙犁的文章大都以朴素、精致的文字并给人以平淡、质朴的风格印象,但此时的孙犁却一改以往含蓄、蕴藉的写作笔法,以尖刻和锋利的文字直指“文革”对文化的践踏与毁灭,在对文化践踏者进行愤怒指斥的同时,也表达了作为一名知识分子心中对“文化废墟”的泣血与哭痛。

《书衣文录》作为带有日记性质的散文集,真实记录了孙犁在特殊岁月中的艰难生活。20世纪70年代初期,孙犁搬回大院居住,但是房子却因遭遇多次政治运动而破败不堪。他向相关人员求助,却始终未能如愿。孙犁在书衣上记录下了自己及全家的这段艰苦岁月。1975年7月30日,孙犁在《太平天国史料丛编简辑》的书衣上写道,屋外大雨滂沱,屋内积水汪洋,抬头看屋顶,雨水从几个洞口不断地滴下(77)孙犁:《书衣文录全编》,第366页。;在《郁离子评注》的书衣上,孙犁写道,曾几次给房管站人员求助,但是他们每次来了之后却只是看房而不修房,遇到雨天房子依然漏雨,从而使孙犁对其失去信心(78)孙犁:《书衣文录全编》,第843页。。而关于几次修房的经历在具有纪实色彩的“芸斋小说”《修房》中有更加细致的描绘。《修房》讲述“我”接连不断的修房生涯,一到夏季,所有的屋子全部漏雨,所有的锅碗瓢盆全部用来接雨。由于作者的作家身份,使得修房的过程非常艰难,或者不来人修房,或者来了人也只是粗略地看一下,从不动手修建。(79)孙犁:《修房》,《孙犁文集(补订版)》1,天津:百花文艺出版社,2013年,第361-365页。1970年,孙犁在发妻逝世后与江西的张氏结合,但这段感情却使孙犁深感苦恼与焦虑。早在1974年7月12日,孙犁在《东坡逸事》的书衣上便写下自己从小便优柔寡断的性格,“余性犹豫,虽片纸秃毫,亦有留恋”(80)孙犁:《书衣文录全编》,第74页。,这种矛盾的本性与弱点尤其体现在处理大事的问题上。此处表明孙犁已经感到自己与张氏的婚姻很难维持了,只是自己缺乏决断的勇气。在《胭脂斋红楼梦辑评》书衣上,孙犁写到自己当初被情欲所困,现欲摆脱时却不能自拔的复杂而矛盾的困境。在对情欲与婚姻的理解体认中,流露出孙犁欲罢不能、无从决断的焦虑与烦乱心境,同时也表明孙犁对宁静平淡生活的深深向往。(81)孙犁:《书衣文录全编》,第77页。

在日益加重的焦虑中,1975年3月17日,孙犁在修整书籍《现存元人杂剧书录》时写下“有晚离不如早离之想”(82)孙犁:《书衣文录全编》,第229页。,与书籍为伴的孙犁最终还是需要在书籍的慰藉下寻找心灵的栖息与宁静。因为一个人“只有当他适应了自己的内心世界,也就是说,当他同自己保持和谐的时候,他才能以一种理想的方式去适应外部世界所提出的需要”(83)[美]霍尔:《荣格心理学入门》,冯川译,北京:生活·读书·新知三联书店,1987年,第100页。。1975年5月29日,孙犁在《元文类》的书衣上写下在寂静的庭院中,独自一人静心修书的温馨与惬意。(84)孙犁:《书衣文录全编》,第341页。在那荆棘满路的特殊岁月,包书时的悠思遐想使孙犁割断了同现实的联系,获得了心灵上的暂时安宁。1975年10月6日,孙犁在《竹人录》书衣上写下,“余幸存于九死……只觉身游大雾四塞之野,魂飞惊涛骇浪之中”(85)孙犁:《书衣文录全编》,第420页。,对死言生,抒情释愤。在阴森、晦暗的氛围中,流露出孙犁恐惧、焦虑、困惑以及充满死亡意识的真实心境。1975年12月13日,孙犁在《北齐张肃墓文物图录》书衣上记下自己兴趣爱好的转变,也即由热爱现实到拥抱文物,这种转变在他看来则是下世的预兆。(86)孙犁:《书衣文录全编》,第483页。孙犁的这种死亡和虚无意识在其他地方也有所流露。1975年12月25日,在整理《翁藏宋拓九成宫》书籍时,孙犁忆及逝去的朋友、亲人,言语中充满了对人生和世事的感慨与哀叹。(87)孙犁:《书衣文录全编》,第1099页。这种对现实社会与自我人生的真实记录是经历了“文革”浩劫,并对历史与社会,文化与人生进行深刻思考之后的本真,具有直击历史与人生真相的力量。

书衣文录作为孙犁晚年创作的重要成果,既是孙犁人生经历的回顾,也是其人生哲学思想的深刻阐释与总结。作品在充满浓郁感情色彩的同时,具有深刻的理性思维与哲学意蕴,体现着作为文学家兼思想家的孙犁对世事与生命的深刻洞察与体悟。“文学中基于对自身处境深切体验之上的认真思考,是精神的跋涉,它从个人的体验出发,但绝对又要超越个人去完成对人类和世界的关注。”(88)陈平原:《中国小说叙事模式的转变》,上海:上海人民出版社,1988年,第122页。孙犁自早年开始便阅读大量的东西方哲学著作,并创作了富有深刻思辨色彩的理论著作如《文艺学习》《鲁迅的小说》等,而其复杂又坎坷的人生经历使其更加深入的思考人生和命运,这使其创作尤其是晚年的作品显示出深刻的思想内涵和哲理意味。《书衣文录》在记录日常生活、书籍版本的同时,也记下了自己的读书感想和人生思索。

在《湖海诗传》的书衣上,孙犁通过萍与水的相逢与分袂来形容自己与张保真的关系。(89)孙犁:《书衣文录全编》,第342页。对于经别人介绍而与自己生活的张氏,孙犁倾注了很多的感情,然而性格与生活习性的不同,尤其是两人对待政治与生活目标的巨大差异使得孙犁深感苦恼与无奈,最终不得不结束这场并不长久的两人生活,身体与精神的伤害与痛楚使得孙犁陷入一种绝望、伤感、苦闷与无奈的心灵境地,并由此展开对婚姻及人生的思考。在《本草纲目》的书衣文上,孙犁写道:“认真从事,坚持不懈,惨淡经营,并有识见才力。虽荆棘荒芜之境,亦可开辟为通途大道……”(90)孙犁:《书衣文录全编》,第1093页。通过此医学巨著的编纂过程,作者阐发了努力与坚持的价值与意义,这既是对成功之路的凝练与阐释,也是对人们工作品质的要求与持守。

《书衣文录》一个主要内容即是对人性的深刻审视,在此过程中,孙犁既有对善良人性的表现与赞誉,又有对各种自私与丑恶人性的揭露与批判。《曲海总目提要》书衣上写道,人们内心深处总是喜欢被别人吹捧和奉承。面对这种吹捧人们会越来越熟悉与习惯,但是随着时间的延长,人们会越来越失去正确的判断力与内心的良知,在此情况下会做出一些危险的事情来。但是当被吹捧之人失势时,那么吹捧者将会如鸟兽散。(91)孙犁:《书衣文录全编》,第346页。自青年伊始便相信人性之善的孙犁经过痛苦与悲惨的“文革”,见证了各种丑恶与虚伪,而这些不断侵蚀其内心深处的善良与美好,使其逐渐接受了人性之恶。

孙犁认为简练的体例与语言的质朴对于中国文学来说具有悠久的历史,结构的短小与语言的质朴是创作者始终提倡和保持的良好传统。这种文学观念贯穿孙犁创作的始终。书衣文录的内容十分简短,每则记录大都只有几行,一般只有几十字,最多不过几百字。虽然短小,但具有较为深刻的内涵与人生哲理,其中不仅记录了关于此书的来历及作者对书籍的认识与理解,更记下了作者彼时的感悟和心境,当然更有孙犁对于特定历史时期社会、时势、人事的思考。1975年3月13日,孙犁在一则书衣上写下:“昨晚新纠纷起,余甚惑”(92)孙犁:《书衣文录全编》,第217页。;3月26日,在另一则书衣上,孙犁写下“整日烦躁,晚尤甚”(93)孙犁:《书衣文录全编》,第246页。,这两则书衣文分别只有一句话,但却真实记录了当时孙犁由“续弦”而带来的烦恼和痛苦。1975 年1 月28 日,孙犁在《夷坚志》书衣上写下:“书之遇,亦如人之遇。”(94)孙犁:《书衣文录全编》,第146页。在孙犁看来,书籍的遭际与人的境遇紧密相连,二者密不可分。他将书籍的遭遇与人的命运联系起来,并以书籍的遭遇来“折射”人的命运,尤其是自己在“文革”中的命运,而这也是《书衣文录》反映十年动乱生活所特有的视角,或者说是作为爱书人的孙犁的独特表现。

“从事写作的人,应当像追求真理一样去追求语言”(95)孙犁:《书衣文录全编》,第125页。。作家孙犁自创作伊始便十分重视语言的使用与规范,并通过对语言的锤炼表达自身的情感与对世事的理性认识。孙犁早期作品的语言以浓郁的抒情色彩著称,其本人对抒情这一艺术手段也有自己的偏爱,他在《小说杂谈》(96)参见孙犁:《小说杂谈》,《孙犁文集(补订版)》6,天津:百花文艺出版社,2013年,第360-403页。中曾对自己的这种爱好进行叙说。当然,这种抒情并非直抒胸臆,更多的是情景交融。但在后期创作中,这种借景抒情的手法不见了,作者更多的是在过往的回忆中叙述一件件事情,而语言也随之去掉了浓烈的抒情色彩,呈现质朴与平淡的特色。“昨日从办公室抱回茄子五枚,小黄瓜二条,用八张报纸裹之,尚恐街头出丑。两手托护之,至家累极”,“我写的字多难看!可是当时千里一定叫我写,我也竟写了……此系远的诗集,他在抗日期间,还写些歌词……余于朋友,情分甚薄。无金兰之契结,无酒食之征逐,无肝胆之言语,无密昵之过从。因之无深交,多不详其家世、学历、年龄。”(97)孙犁:《书衣文录全编》,第1097页。无论是记叙自己的日常生活抑或回忆自己的情感经历,其语言始终流淌着平静、沉缓的节奏。行文中以古典文学中的文言点缀行文,不仅丰富了现代汉语的表达,而且使文章具有一种古典韵味的审美境界。文白相间的语言在使文章结构紧凑、表达凝练的同时,使行文具有一种整体和谐的节奏感,增强了阅读的美感。

四、结语

1975年,深处情感与生活逆境中的孙犁没有沉落,更没有背弃自己的品格与尊严,而是在充满力量的文字中,炙炼自己的心骨,以书衣文这种特殊的书写进行着挣扎与抗争。书衣文录在思想、精神以及文学思维等方面为新时期孙犁的“复出”进行了充分的孕育与准备。孙犁在书衣文录中的文字精炼、深刻、富有哲理意蕴,一改此前清新风格,并将其运用到此后的芸斋小说,创作出了新时期笔记小说的典范。