主流媒体的海南记忆

——基于《人民日报》对海南经济特区三十年的报道分析

龚新琼,邢 江

(海南师范大学 新闻传播与影视学院,海南 海口571127)

新闻业一直以来所倡导和坚持的客观、自然、真实诸理念,使人们将新闻工作理解为一个透明的信息转化过程。(1)Oren Meyers,Memory in Journalism and The Memory of Journalism:Israeli Journalists And The Constructed Legacy of Haolam Hazeh,Journal of Communication,vol.57,no.4,2007.但事实上,新闻这种形式与过去紧密相连。(2)Barbie Zelizer,Why Memory’s Work on Journalism Does Not Reflect Journalism’s work On Memory,Memory Studies,vol. 1,no.1,2008.就如有研究指出的,集体记忆不仅由新闻形塑,还包括了新闻的记忆:在社会生活中,我们记得重要的广播,标志性的节目主持人,甚至是媒体本身(如主要报纸的头版或晚间新闻广播的主题音乐)。(3)Jeffrey K. Olick,Reflections on The Underdeveloped Relations Between Journalism and Memory Studies. in Zelizer,B. & K.Tenenboim-Weinblatt.Journalism and Memory. London:Palgrave Macmillan UK,2014,pp.17-31.此即是说,新闻媒体不仅以其新闻生产的产品来记录历史、承载记忆,其新闻生产活动过程亦必镌刻下特定时代与社会发展阶段的烙印,成为折射和透视社会历史变迁的重要途径。

1988年4月13日,七届全国人大一次会议通过《关于设立海南省的决定》和《关于建立海南经济特区的决议》(4)张凌编著:《海南大事记》,北京:中国环境科学出版社,1998年,第3页。,正式批准设立海南省,划定海南岛为海南经济特区。海南由此开始从国防前哨到开放前沿,从边陲海岛到开发热土的历史性跨越与转变。2018年4月13日,习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上发表重要讲话,肯定了海南建省办经济特区30年来所取得的成绩。

《人民日报》作为中共中央机关报,不仅发挥着党的耳目喉舌的宣传功能,历经时代的变迁,其报道所积淀下来的媒体记忆文本,更成为分析媒体记忆历史与变迁,折射社会区域改革发展的重要坐标与参照,具有重大而典型的样本价值和意义。对三十年来海南建省办经济特区所获得的主流媒体记忆问题进行审视,意在回答中央主流媒体给予海南三十年改革发展的记忆空间怎样,海南在主流媒体的记忆中呈现哪些特征,其背后的原因何在等问题。

笔者以《人民日报》1988年4月13日至2018年4月13日这三十年间有关海南的相关报道为分析对象。在《人民日报图文数据库(1946—2021)》中以“海南”为标题关键词进行检索,获得包含此关键词的报道2 506篇,剔除与海南无关的报道,以及刊登在副刊上的文艺作品等篇目,最终获得《人民日报》有关海南的新闻报道2 333篇。

一、海南记忆的历史

《人民日报》对海南建省办经济特区三十年来的报道,勾勒出三十年来主流媒体对海南记忆的历史图景。

(一)全景扫描:低位振荡下的热点汇聚记忆之光

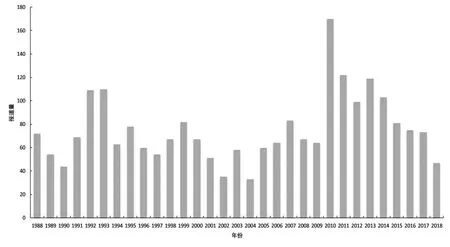

1988年4月13日至2018年4月13日海南建省办经济特区的三十年里,《人民日报》有关海南的报道,整体上呈现出相对稳定、均匀的报道节奏,比较突出地体现在报道数量上(见图1)。

图1 1988—2018年《人民日报》有关海南的年度报道量统计图

由图1可知,海南建省三十年来,主流媒体有关海南的年度报道量基本在50-150篇之间,报道最少的年份仅33篇,报道最多的年份有170篇,报道量超过80篇的年份有10年,而半数以上的年份有16年报道量在70篇以下。

主流媒体有关海南的报道版面主要集中在1-6版,前6版的报道量位于100-400篇区间内,其中,第1、2版的报道量最多,平均四百篇。第1、2版为要闻版,说明海南报道的重要性、显著性程度较高。前6版的报道总共有1 536篇,在全部报道中占比超七成,显示了主流媒体对海南报道较鲜明的“硬新闻”色彩。

通过对《人民日报图文数据库(1946—2021)》的检索发现,《人民日报》在1988年4月13日至2018年4月13日的三十年间,其1-6版共刊发了547 014篇报道。如果将《人民日报》对海南的报道置于其总体报道的对照中,就可以清楚地看到,有关海南的报道在《人民日报》的全部报道中占比很低。因此,从整体上看,主流媒体对海南的报道处于一种低位振荡的状态。

在这种低位振荡中,能够汇聚《人民日报》记忆之光的主要是海南建设发展进程中的一些重要历史节点。也可以说,主流媒体的记忆与海南建设发展的历史进程是高度同频同步的。在海南建省办经济特区的三十年中,有几个重要、关键的发展节点,一是1992年3月国务院批准设立洋浦经济开发区,洋浦开发成为海南改革开放与经济社会发展的助推器(5)张凌编著:《海南大事记》,北京:中国环境科学出版社,1998年,第22页。;二是2010年1月发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,将海南国际旅游岛建设上升为国家战略。(6)中共海南省委党史研究室编:《特区足迹:海南建省办经济特区三十年大事记》,海口:海南出版社,2018年,第411页。从媒体记忆的角度来看,这些重要的历史节点就是记忆的“热点时刻”(hot moment)(7)Claude Levi-Strauss,The SavageMind,Chicago:University of Chicago Press,1966,p.259.。主流媒体对海南历史发展进程中“热点时刻”的报道能够积聚记忆的热度与能量,最终汇聚成媒体记忆历史中一道道记忆之光,偶尔划破和照亮略显黯淡的海南主流媒体记忆的天空。

(二)议题分析:时空流转中的热度凝聚与转换

如果说全景扫描意在从报道量的角度分析主流媒体有关海南建省办经济特区三十年的记忆载量,那么议题分析则意在由表及里,从报道内容的角度分析主流媒体的记忆内涵。

从新闻生产的规律来看,总是先有事实,再有新闻,即所谓事实是第一性的,新闻是第二性的。但是,媒体的新闻生产又并不是对社会现实的镜子式再现,更多时候,媒体的框架就是选择的原则——刻意强调的、阐释的和呈现的符码(8)[美]盖伊·塔奇曼:《做新闻》,麻争旗等译,北京:华夏出版社,2008年,第2页。。

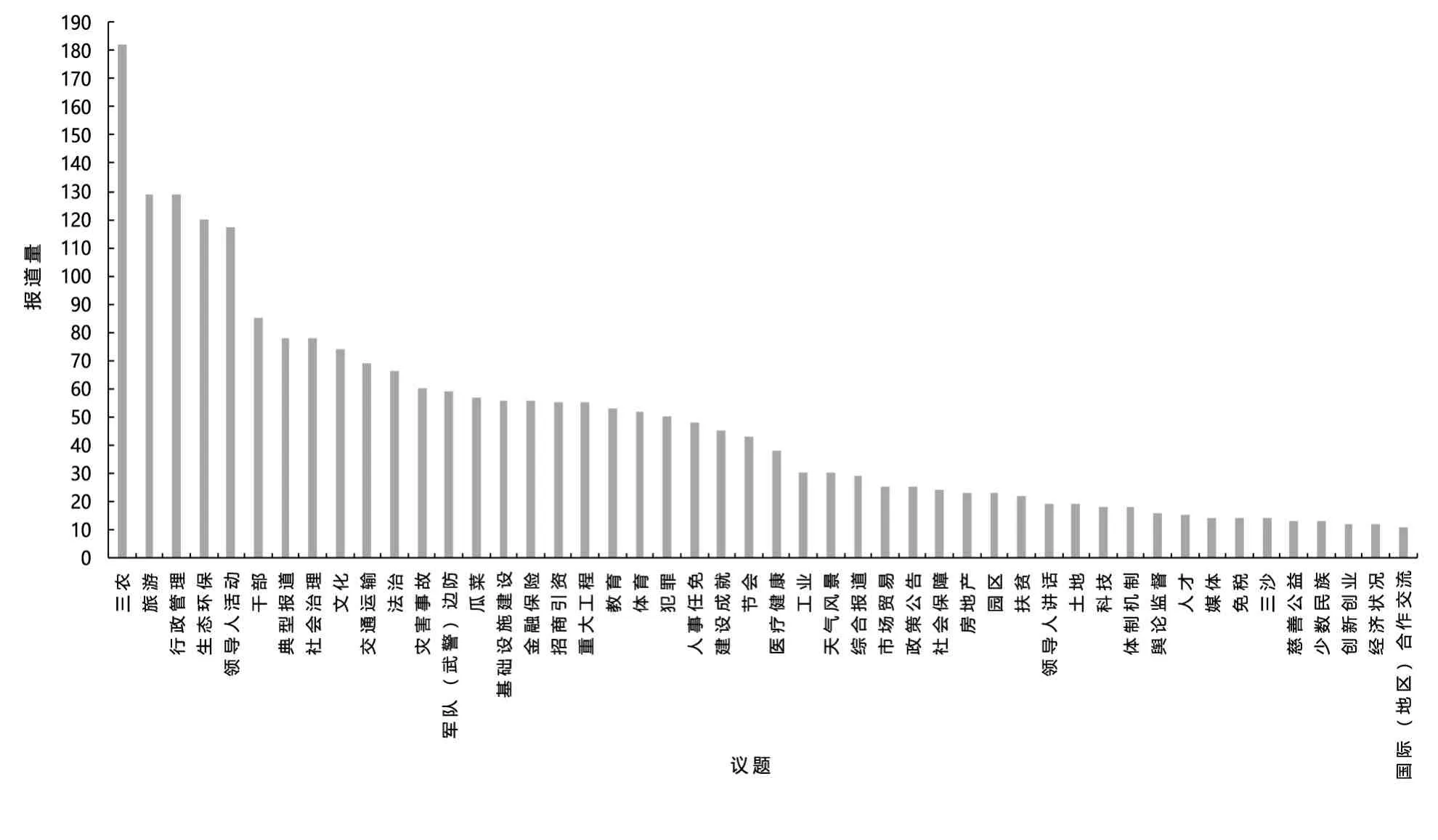

在海南建省办经济特区的三十年里,《人民日报》有关海南的报道,有一些持续稳定的报道议题(见下图2),如位居议题量榜首的“三农”议题,在三十年的时间里均获得了较高的关注度。进入议题榜前十的诸如领导人活动、典型报道等议题,在海南改革发展的三十年里亦获得了主流媒体较为连续、稳定的报道。其他议题如行政管理、法治、瓜菜、基建、任免、节会、社会治理、交通运输、建设成就、干部队伍等亦在主流媒体三十年的报道中经常出现。

图2 1988—2018年《人民日报》有关海南的报道议题统计图

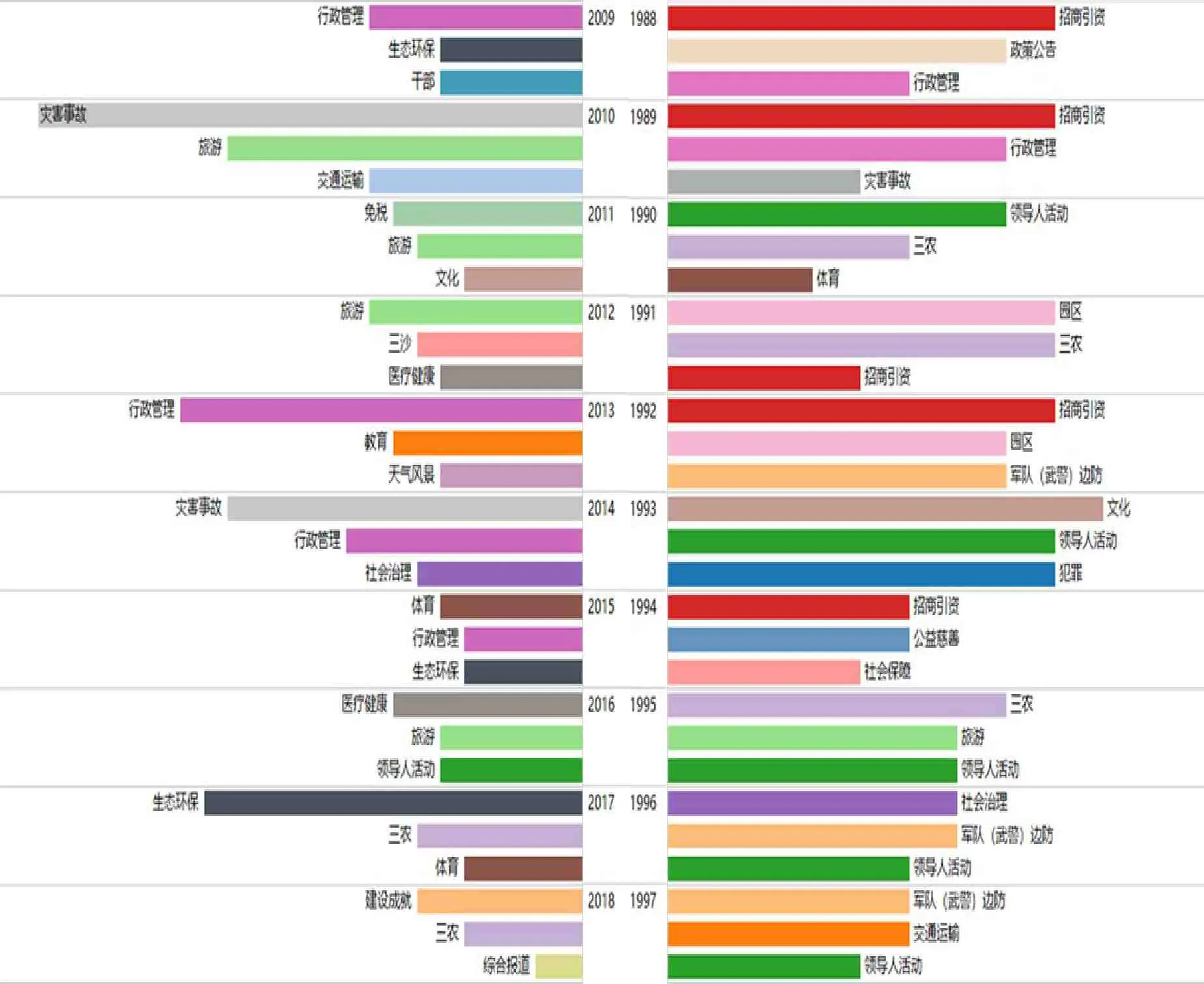

海南建省办经济特区的三十年,固然凝聚和积淀了一些持续稳定的报道议题,但随着海南经济社会的发展,尤其是有关海南开放发展的不同阶段所带来的议题热度的转换(见下图3),亦为主流媒体有关海南的报道议题带来了较为突出的阶段性特点,从而为主流媒体的海南记忆烙刻下鲜明的时代发展印记。如果将海南建省三十年的历史,以十年分期,划分为1988—1998年的建省初期、1999—2008年的建省中期和2009—2018年的建省后期来考察主流媒体报道议题的转换,可以比较清楚地看到,建省初期主流媒体主要聚焦的是军队(武警)边防、金融保险、招商引资、犯罪、体制机制、人才等议题,建省中期所获得的主流媒体的关注相当较少,建省后期,特别是2010年海南国际旅游岛建设上升为国家战略以来,旅游、生态环保、教育、体育、医疗健康、房地产、行政管理等议题开始获得更多的关注和报道。

图3 《人民日报》有关海南建省初期与建省后期的报道议题对比图

此外,有一些报道议题,具有非常鲜明的时间性、政治性特征,比如灾害议题,2010年海南遭遇1961年以来持续时间最长大暴雨天气(9)中共海南省委党史研究室编:《特区足迹:海南建省办经济特区三十年大事记》,第430页。,主流媒体有关此次暴雨灾害的报道达23篇,高居当年议题量榜首。2014年,海南遭遇1973年以来登陆华南的最强台风“威马逊”袭击(10)中共海南省委党史研究室编:《特区足迹:海南建省办经济特区三十年大事记》,第508页。,主流媒体有关次此台风灾害的报道就有15篇。仅此两次自然灾害的报道,就占到了主流媒体有关海南灾害事故报道的八成。另外,像三沙议题也是因2012年国务院批准设立三沙市而开始获得中央主流媒体关注,2012年三沙议题7次登上《人民日报》,比此后4年(2013—2016)获得的报道总量还多。此外,有关扶贫的议题,自2013年以后开始获得较多的关注,此前虽然一年偶有1篇扶贫相关报道,但是从2014年开始,每年的扶贫报道量翻倍增加。

(三)焦点透视:视觉配置里的聚焦与意涵

如果说全景扫描和议题分析侧重于主流媒体记忆载量和记忆内涵的分析,那焦点透视则侧重于主流媒体所运用的诸如版面、图片等报道形式要素的分析,意在解析主流媒体配置、运用的视觉元素及其意涵价值。

在报纸的信息传播中,版面是非常重要的视觉元素。正如有研究指出的,报纸通过版面传播信息,就是综合运用视觉元素表现信息的过程。(11)陈雪奇:《整合版面视觉语言研究》,成都:四川大学博士学位论文2004年,第1页。报纸版面的基本元素包括图片(照片及各类图表、图示、漫画等)、文字、标题、色彩、线条和空白等,只有将这些视觉元素集合起来表现在版面上,才能有效地发挥其传播功能。(12)陈雪奇:《整合版面视觉语言研究》,第77页。囿于篇幅,本文仅对图文编排、头版报道这两大至关重要的版面元素展开分析。

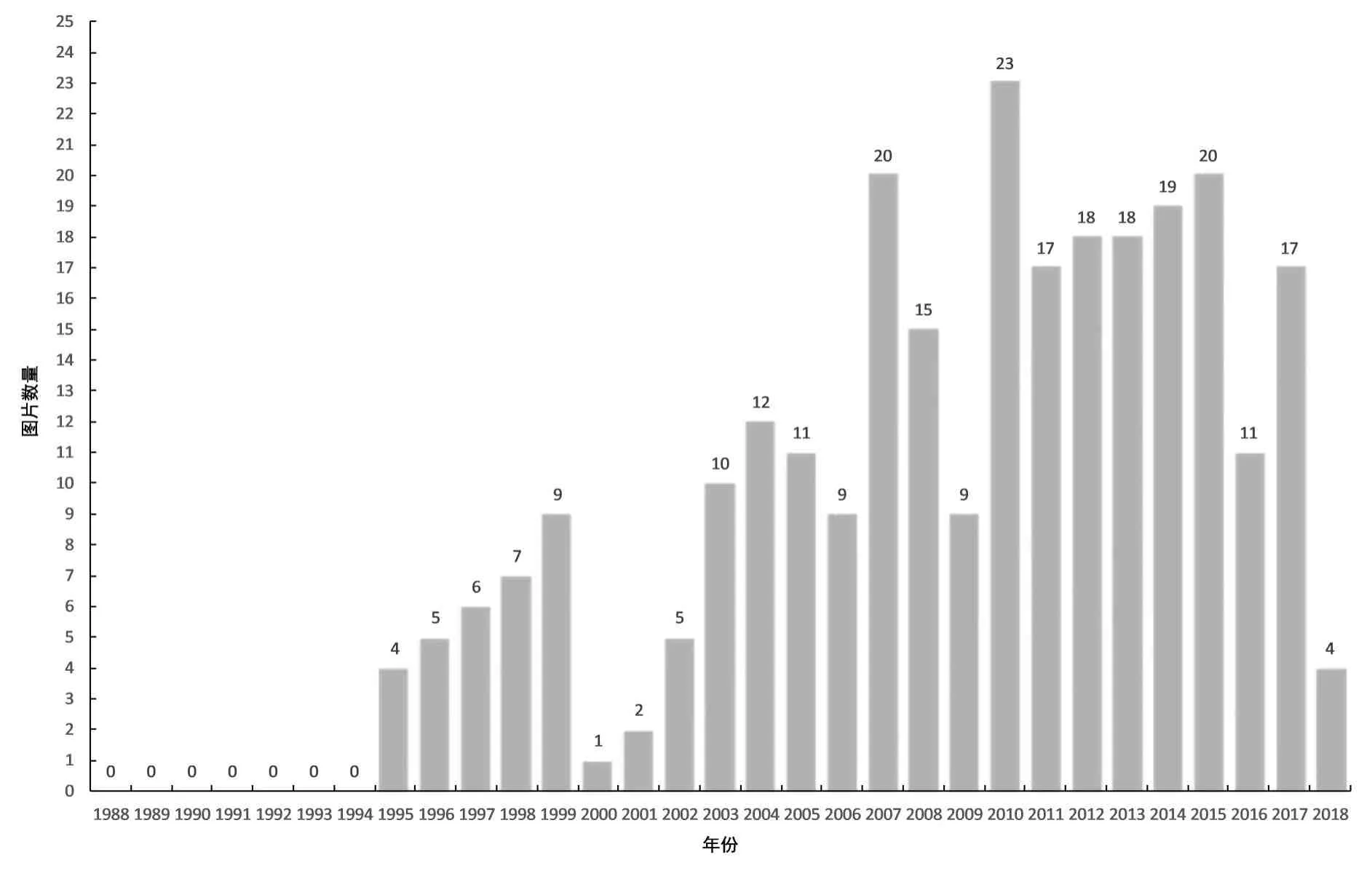

在海南建省办经济特区的三十年里,《人民日报》有关海南的报道,经历了一个从无图到有图,多类型图片共促传播的变迁历史。在《人民日报》刊发的2 333篇新闻报道中,图片报道共272幅,其中既包括文字为主、图片为辅的配图报道,也包括图片为主、文字为辅的图片报道。

如图4所示,在1988年至1994年长达七年的时间里,未见《人民日报》有关海南的图片报道。1995年《人民日报》开始出现有关海南的图片报道,在1995—2002 的八年时间里,每年刊发的图片报道仅为个位数。2003年以后,《人民日报》有关海南的图片报道量才开始有较大幅度的攀升。自2010年开始,每年的图片报道基本稳定在20篇左右。《人民日报》有关海南的报道图片,既有漫画、人像,也有新闻图片。新闻图片突出了新闻报道对象的真实性、新鲜性等价值,在主流媒体有关海南的报道图片中占比最高。

图4 1988—2018年《人民日报》有关海南的图像报道量统计图

《人民日报》有关海南的图片报道,位列前三的是有关“三农”、典型报道和生态环保的报道,此外,旅游、文化、灾害、建设成就、瓜菜、交通运输等都有至少10篇以上的图片报道。

报纸最显著的位置无疑是头版。(13)燕志华:《党报头版要素研究——以新华日报(1978—2003年)为例》,南京:南京大学博士学位论文2014年,第86页。在内容上,头版是一张报纸的缩影,体现了报纸的市场定位、新闻理念、价值判断。党报的头版一般不以吸引眼球为首要目标,而是用时政新闻、经济新闻和权威的政策解读等“唱主角”,充当社会主流声音的代言人。头版上新闻信息的安排和版面的设计不仅关系着读者是否购买(14)黄奇良:《营销时代我国报纸头版的版面设计及特点》,《新闻知识》2005年第1期。,还反映出所报道新闻在信息传播场域的重要性程度。从《人民日报》在我国宣传战线的地位和影响来看,大篇幅的头版报道通常意味着该报道在国家经济社会生活中的重要价值。在《人民日报》有关海南的2 333篇报道中,头版刊发的报道为412篇,占比17.7%。在头版刊发的报道中,领导人的视察、考察活动,“三农”报道,以及海南主要领导干部人事任免的报道分列前三。此外,招商引资、建设成就、生态环保、交通运输、基础设施建设等报道亦有近20次以上登上《人民日报》头版。

无论是图片所具有的良好的视觉传播效果,还是头版所承担的价值判断使命,都赋予头版报道、图片报道在凸显报道对象的可见性与显著性上极佳的信息传播与舆论宣传效果。《人民日报》有关海南的头版报道和图片报道,通过“三农”、生态环保等议题较高的曝光度和能见度,把握和凸显了海南作为农业省、生态省的省情实际,有助于形成契合海南发展现实的主流媒体记忆。

二、海南记忆的特征

考察主流媒体海南记忆的特征,不仅要从记忆研究的角度,将主流媒体的报道置于媒体记忆、集体记忆的视域下审视经由主流媒体报道所积淀下的媒体记忆文本的特征,还要从历史研究的角度,将海南建省办经济特区三十年的发展置于民族国家社会历史变迁的背景中考察媒体记忆与社会历史的关系。也就是将媒体记忆的文本系统与媒体记忆的实践过程,将文本分析与历史分析相结合,以形成对主流媒体海南记忆特征更加深入、全面的认识和理解。

(一)记忆文本:海南特色的生成与积淀

在约翰·哈特利(John Hartley)看来,新闻是现代性的主导文本系统(15)John Hartley,Popular Reality:Journalism,Modernity,Popular Culture,London:Arnold,1996,p.3.。其将文本理解为对话、关系、意义以及传播的客观痕迹。文本作为一种物质性的存在,可以被解读、分析和再发现。理解媒体记忆文本,就是要将媒体的新闻报道视作客观存在的对象文本,对其进行解读与阐释。《人民日报》有关海南的报道文本,切近海南建省办经济特区的历史现实,在三十年的变迁与积累中,形成了具有海南特色的媒体记忆。

1. 绿色记忆为底。在中国传统文化中,绿色代表了大自然和生命力,代表了人类可持续发展的永恒追求。有关海南的主流媒体报道大量聚焦于“三农”和生态环保议题,凸显了农业、农村、农民和生态环境在海南经济社会发展中的基础性地位,从而使生态绿色记忆成为主流媒体海南记忆的底色。

2. 改革记忆为核。海南建省办经济特区是我国改革开放进程中的重要一步,也是深化改革开放的重要一招。(16)张健:《浅谈海南建省办经济特区30年来的经济成就与经验》,《改革与开放》2018年第21期。主流媒体有关海南的报道,以开放开发、建设海南为引领主题,大量聚焦于招商引资、金融保险、体制机制、人才、行政管理、社会治理等诸多改革举措议题上,彰显了海南建省办经济特区进程中不断探索、积极开拓的改革精神内核。

3. 发展记忆为线。主流媒体有关海南的记忆有一条连续而非断裂的发展线,既有对海南落后(undevel⁃oped)的不发展的记忆,也有对海南不断发展的发展中(developing)的记忆。建省初期的海南百业待兴,不仅国防前哨的色彩尚未褪去,人才和建设资金匮乏、基础设施落后、社会治安较差等问题亦比较突出,因此,这一时期主流媒体有关海南的报道较多集中在犯罪、体制机制、人才等亟待解决的发展难题,以及军队、金融保险、招商引资等推动发展的举措上。而建省后期,特别是建设海南国际旅游岛上升为国家战略后,媒体对海南的报道则更多关注旅游、生态环保、教育、体育、医疗健康等议题,清晰地反映了建省三十年海南从落后到不断发展的变化。

对记忆文本的解读与梳理,可以发现主流媒体所形成的海南记忆是以生态绿色为基底的,以改革开放为内核的,以经济社会发展为主线的独具海南特色的记忆,但不能因此而否认海南有着红色(革命)、蓝色(海洋)等多彩的记忆颜色,就像改革有成功也有失败,发展有前进也有后退一样,对改革记忆和发展记忆的理解也应该将这种多样性纳入进去。

(二)记忆实践:海南历史的选择与建构

如果说“昨天的新闻、今天的历史”和“昨天的历史、今天的新闻”(17)李红涛:《昨天的历史今天的新闻——媒体记忆、集体认同与文化权威》,《当代传播》2013年第5期。指出了媒体记忆的两个面向,那有关新闻媒体是“公共历史学家(public historian)”(18)Carolyn Kitch,Twentieth-Century Tales:Newsmagazines and American Memory,Journalism & Communication Monographs.Vol.1,no.2,1999.、“通俗历史学家(popular historian)”(19)Gary Edgerton,Television as Historian:An Introduction,Film&History. Vol.30,no.1,2000.的隐喻则意在指出,新闻媒体自觉地扮演了选择过去最重要的人物和事件并阐释其历史意义的角色。从记忆实践的角度来审视主流媒体所形成的海南记忆,就是要将主流媒体的新闻报道与海南的经济社会现实,将媒体的记忆文本与海南的历史变迁联系起来,探析主流媒体是如何在历史的选择与建构中形成独具特色的海南记忆的。

1. 重大历史机遇积聚记忆热量。海南建省办经济特区是海南的一次重大历史机遇。(20)王明初:《海南建省办经济特区以来的历史演进及启示》,《海南师范大学学报(社会科学版)》2019年第4期。海南发展起来“对于实现社会主义现代化,加强民族团结,巩固国防,完成祖国统一大业,有着深远的意义”(21)《关于海南岛进一步对外开放加快经济开发建设的座谈会纪要(节录)》,《党的文献》1996年第5期。。正是在此意义上,1988年建省之初,海南获得了主流媒体相对集中的关注和报道。

2009年12月,《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》(国发〔2009〕44号)正式印发(22)《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》(2020 年7 月25 日),中华人民共和国中央人民政府网站http://www.gov.cn/zwgk/2010-01/04/content_1502531.htm.,标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略,海南经济社会发展迎来新的历史机遇(23)《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010―2020)》(摘要)(2020 年7 月25 日),海南省人民政府网站http://www.hainan.gov.cn/hainan/ghjh/201302/3bf8929377f644cba0347b609e0aceb4.shtml.。与之相伴随的是,《人民日报》有关海南的报道,迅速进入一个集中引爆的记忆热点期。如前图1所示,2010年(建设海南国际旅游岛的第一年)成为海南建省三十年历史中获得主流媒体报道最多的年份。

2018年4月,《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布(24)《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见(2018年4月11日)》,《人民日报》2018年4月15日第1版。,建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港,成为海南发展面临的新的重大历史机遇(25)习近平:《在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话》,《人民日报》2018年4月14日第2版。。虽然由于研究主题所限本文未对海南建设自贸区(港)以来的主流媒体报道进行统计,但仅就本研究所采集的2018年4月1日至13日就有16篇报道的数据来推断,海南建设自贸区(港)必将带来主流媒体又一次报道热度的聚集。

无论是海南建省办经济特区,还是海南国际旅游岛建设上升为国家战略,抑或是海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港,都是海南建设发展的重大历史机遇。从媒体记忆的角度来看,这些重大历史机遇既成为海南获得主流媒体记忆热度和能量汇聚的焦点时刻,也成为主流媒体记忆中海南的高光时刻。

2. 周年纪念助推记忆仪式操演。涂尔干曾指出,任何社会都感到,它有必要按时定期地强化和确认集体情感和集体意识,只有这种情感和意识才能使社会获得其统一性和人格性。这种精神的重新铸造只有通过聚合、聚集和聚会等手段才能实现。(26)[法]涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东等译,北京:商务印书馆,2011年,第406页。在世俗世界中,纪念仪式就具有这种把人们聚集起来,使大家共同行动,并激发和强化集体情感与集体意识的功能。

周年纪念报道成为周年纪念活动的重要记录。在现实的层面,无论是海南建省办经济特区,还是洋浦开发区设立,又或是海南建设国际旅游岛,以及海南建设自由贸易试验区(港),每逢这些重大历史节点的周年,特别是一周年、逢五、逢十的周年,都会举行或简约或隆重的纪念活动。若是将《人民日报》有关这些周年纪念活动的报道置于海南建省办经济特区三十年的历史进程中就可以看到,周年纪念的年份总是能够带来媒体报道量的大幅度提升。1993年是海南建省办经济特区五周年,1993年遂成为1988—2009这二十多年间主流媒体报道量最多的年份。2011年是海南建设国际旅游岛一周年纪念,2011年的报道量仅次于2010年,在三十年中位列第二。此外,具有特别意义的月份,如海南建省办经济特区的4月,则成为获得主流媒体报道数量最多的月份。无论是周年纪念的年份,还是具有特殊意义的纪念月份,都成为主流媒体给予海南更多报道的契机,进而使这些时间流中寻常的年份和月份具有了特殊的纪念意义与内涵。

周年纪念报道构成周年记忆仪式的重要内容。理解周年纪念报道,绝不能仅仅停留在记录周年纪念活动这一反映论的层次,还需要深入媒体的新闻生产实践中,透析媒体对于周年纪念报道的统筹策划与组织,从而将纪念报道理解为纪念仪式的重要内容,以深入把握其突出的建构论色彩。中央主流媒体在总结海南建省办经济特区30周年报道实践时指出,对于海南建省办经济特区30周年这样的重大主题报道,不仅需要及早策划、精心组织,还要提高政治站位,突出报道重点,同时还要创新报道形式,抓住时间节点精准发力,如此才能形成良好的传播效果。(27)凌广志、王晖余:《新华社海南建省办经济特区30周年报道实践与思考》,《中国记者》2018年第5期。《人民日报》有关海南建省的周年纪念报道,特别是二十周年和三十周年的纪念报道,都是从4月初即开始推出有关海南经济社会发展成就、综述的报道,为周年纪念活动预热,而对周年纪念活动的报道,更是综合运用特写、特刊、专题评论、大幅配图等多样化的报道形式组合来达成周年纪念较之平常时间相区别的仪式化传播更有效果。

常规生产显示记忆动能不足。必须指出的是,尽管在海南建省办经济特区三十年的媒体记忆中,那些重大的历史机遇总是能迅速积聚记忆热量,带来主流媒体记忆热度的急剧提升,而一些重大的周年纪念也总是能统筹调动媒体的纪念报道生产,获得超越常规的仪式性记忆效果。但是,当重大历史机遇与重大周年纪念活动的热度冷却和散去,在寻常的时间序列中,主流媒体给予海南的记忆则显得动力和可持续能量不足。

从《人民日报》的报道数量上来看,在海南建省三十年的时间里,仅有6年(20%)的报道量超过100篇,八成年份的报道量不足百篇,近六成年份的报道量在30-70篇之间。报道量最低的一年仅有33篇报道,平均11天才有1篇报道。在三十年里,甚至有整整8个月,媒体报道量为零(28)媒体报道为零的8 个月是:1989 年8 月、1996 年9 月、2001 年10 月、2002 年5 月和10 月、2004 年6 月、2008 年6 月、2017年2月。,也就是说,这8个月海南没有出现在《人民日报》的报道中。从报道年份和月份的统计数据来看,报道量的多寡与海南经济社会发展的机遇、节点高度相关,也就是说,重大发展机遇和重要时间节点虽然能够赋予主流媒体短时性的记忆动力,带来某一年、某一月的报道量快速走高,但是长期持续的记忆能量则明显不足,因为一旦热度冷却,有关海南的媒体报道量又会回落至较低区间。

从报道议题上来看,历经三十年的积累,主流媒体已经形成了相对稳定的报道议题构架。在三十年的媒体报道中,诸如“三农”、旅游、生态环保、领导人活动、典型报道、社会治理、交通运输等位列前十的议题,一方面呈现了媒体报道历史的自然积淀,另一方面也反映出经由这些议题大致勾勒出对海南面貌基本认知的媒体印象框架。这些稳定的、占据主导地位的议题在型塑媒体印象、海南形象的过程中,不断重复和积累,最终带来媒体记忆结构的固化,导致媒体去旧、纳新的动力不足,日常性的记忆生产乏力。

从记忆文本的角度来看,《人民日报》对海南建省办经济特区三十年来的报道,积累起绿色记忆为底、改革记忆为核、发展记忆为线的独具特色的海南记忆文本。从记忆实践的角度来看,《人民日报》三十年的报道实践显示,海南每一次重大的历史发展机遇、重要的时间节点总是能积聚起主流媒体短暂有力的记忆能量,但是日常的媒体记忆生产则可持续动力不足。

三、海南记忆的动因

透视主流媒体海南记忆的动因,仅仅从媒体角度、记忆研究的角度来分析是不够的,还需要将海南经济社会的发展置于整个中国改革开放和现代化的进程中来考察。如此才能理解为何主流媒体有关海南的记忆长期低位振荡,为何主流媒体形成的海南记忆是绿色记忆为底、改革记忆为核、发展记忆为线的,以及海南记忆为何短期热度高,而长期持续动力则不足等问题。

(一)主流媒体的记忆场:竞争要求下的必然选择与自然遗忘

作为组织化、制度化的记忆生产机构,新闻媒体在形塑集体记忆的过程中扮演着独特的角色(29)Eyal Zandberg,Ketchup is the Auschwitz of tomatoes:humor and the collective memory of traumatic events,Communication,Culture&Critique,vol.8,no.1,2015.,一方面,它们是社会文化竞争的舞台,为各种代理人(如政治活动家、学术界)赋予权威;另一方面,其作为突出的记忆代理人,也是这个竞争舞台上的一员,希望提供媒体自身对集体过去的权威解读。(30)Oren Meyers,Motti Neiger,& Eyal Zandberg,Structuring the sacred:media professionalism and the production of mediated Holocaust memory,The Communication Review,vol.14,no.2,2011.

《人民日报》是中央主流、权威媒体之一,决定了其作为社会文化展示的舞台,争夺其权威性、重要性赋权的竞争异常激烈。但作为纸质媒体,其版面数量的有限性又决定了其记忆容量的有限性。虽然《人民日报》多次扩版,仅海南建省办经济特区的三十年中,《人民日报》就分别于1995年、2003年、2009年、2010年共进行了四次扩版,使《人民日报》版面由原来的8版逐渐增至12版、16版、20版、24版,(31)林明娟:《党报改革的“变”与“不变”——比较分析改革开放后<人民日报>三次重要改版》,《新闻知识》2011年第1期。较大幅度提升了《人民日报》的报道空间与记忆容量。但是与改革开放后日新月异的国家、区域社会发展变化所提出的关注与报道要求比较起来,《人民日报》的报道资源依然是高度稀缺、竞争激烈的。

《人民日报》的报道资源竞争,不仅体现在极其有限的版面数量与不断涌现的新发展、新变化之要求报道的资源分配上,也体现在《人民日报》作为全国性报纸如何把握和建构海南较之于其他区域、省份特色、差异的资源组合上。如果从时间和空间两个维度来解析《人民日报》的资源竞争,就会发现主流媒体的海南记忆,不仅需要面对昨日的海南与今日的海南的竞争,还要面对海南与中国其他地方的竞争。因此,要想获得《人民日报》有限资源的配置,海南就不仅应有突出的区域历史发展的自我展示价值,还应该有不同区域差异突出的群体比较价值,也就是只有在整个国家层面海南能够形成自身何以之所为、之所是、之所来、之所往的历史意识与身份意识,才能在激烈的权威媒体资源竞争中突围和突破。反观海南建省三十年的媒体记忆历史,可以看到,只有把握主流媒体资源竞争的内核与本质,理解其选择与建构的必然性,才能在主流媒体有限资源的配置组合中被纳入、被记忆,否则就会被遗忘。

(二)新闻产制规则:机构规范下的时空结构与系统

在塔奇曼(Gaye Tuchman)看来,新闻从根本上说具有一种机构的属性,首先,新闻是一种向消费者发布信息的机构方式;其次,新闻是合法机构组成的联盟;再次,新闻是由以组织方式进行工作的专业人员来采制和传播的,所以,新闻必然是新闻工作者通过机构程序并遵循机构规范而生产的产品。(32)[美]盖伊·塔奇曼:《做新闻》,麻争旗等译,第32页。

《人民日报》是中共中央机关报,被联合国教科文组织评为世界上最具权威性、最有影响力的十大报纸之一。(33)姚朝华:《新中国主流意识形态话语体系变迁及发展研究》,上海:复旦大学博士学位论文2014年,第42页。它的主流、权威大报的媒体定位,决定了它既要遵循作为专业新闻产制机构的一般性规范要求,又有遵守作为中国主流大报的特殊性规范要求。

对于专业新闻机构来说,新闻是完成了的规划。新闻媒体设置了严格的时间和空间结构,以保证自己不仅能够完成任何一天的工作,而且能够保证每天的计划具有连续性。时空结构会影响人们对自然事件进行新闻价值判断。(34)[美]盖伊·塔奇曼:《做新闻》,麻争旗等译,第60页。

对于《人民日报》这一中国主流、权威大报来说,深入宣传中国特色社会主义理论体系,深入宣传改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就,深入宣传广大干部群众团结奋进的先进事迹,高唱奋进凯歌,弘扬民族精神,为激励全党全国各族人民积极投身改革开放的伟大事业作出积极贡献,(35)姚朝华:《新中国主流意识形态话语体系变迁及发展研究》,第42页。则成为其必须遵循的原则与要求。正是在一般原则与特殊规范的共同作用下,社会主义、中国共产党、改革开放、现代化、建设成就、先进事迹等成为《人民日报》适应连续、发展的主流媒体时空结构的关键词。

《人民日报》有关海南的报道,非常突出地体现了主流媒体时空结构的要求。在媒体报道数量上,海南建省办经济特区、建设海南国际旅游岛,海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港,这些彰显社会主义、改革开放特色的重大决策总是能暂时性地积聚起强大的媒体生产动能。在报道议题上,领导人活动、典型报道、建设成就等议题的高能见度则反映了《人民日报》作为主流媒体所遵循的新闻产制结构要求。

吉登斯的结构化理论指出,虽然所有的实践都定位在局部的情境之中,但都有助于系统性关系和结构性模式的生产和再生产。(36)[英]布赖恩·特纳:《Blackwell社会理论指南》,李康译,上海:上海人民出版社,2003年,第114页。结构不仅指生产和再生产的规则,还指其中包含的资源。结构是二重性的,不仅具有约束性,还具有使动性。(37)[英]安东尼·吉登斯:《社会的构成:结构化理论纲要》,李康、李猛译,北京:中国人民大学出版社,2016年,第22-23页。将《人民日报》有关海南的报道置于结构化理论视角下进行理解就会发现,《人民日报》对海南的报道,固然受到其作为主流、权威媒体的生产和再生产规则的约束,然而,三十年来不断生产的海南报道实践,又会被纳入《人民日报》有关海南的新闻生产和再生产过程中,从而使有关海南的报道成为主流媒体系统性生产关系和结构性生产模式的一部分,源源不断地生产和再生产出符合主流媒体新闻产制结构与系统要求的海南报道。

(三)海南建设历史:政策刺激与发展探索

在海南建省之前,海南的建岛方针是毛泽东1953年给海南的题词“加强防卫巩固海南”。在这一方针的指导下,国家投入海南国防建设的资金远远多于经济建设,导致海南地方财政和人民群众收入很低,各方面发展很慢,城乡建设和全岛基础设施建设欠账很多。(38)陈克勤:《海南建省办特区的历史进程》,《炎黄春秋》2018年第11期。海南岛作为中国仅次于台湾的第二大岛,在台湾成为亚洲经济发展“四小龙”之一的背景下,把海南发展好,不仅是一个经济问题,而且具有重要的政治意义(39)《关于海南岛进一步对外开放加快经济开发建设的座谈会纪要(节录)》,《党的文献》1996年第5期。。

海南建省之前召开的海南岛开发座谈会,根据全国实行改革开放的经验提出,加快海南的开发建设,主要是给政策。(40)陈克勤:《海南建省办特区的历史进程》,《炎黄春秋》2018年第11期。建省后,国务院迅速公布了给海南的各项特殊优惠政策。可以说,当时海南拥有全中国最特殊、最灵活、最优惠的政策。由此开始了海南在所有制、市场体系、社会保障、行政管理诸方面的改革探索。

2009年底,海南国际旅游岛建设上升为国家战略,海南开始探索生产发展、生活富裕、生态良好的科学发展之路。(41)王明初:《坚定不移走绿色崛起之路——纪念海南建省办经济特区25周年》,《求是》2013年第10期。2018年4月,《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布,建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港又一次赋予海南改革开放探索者、探路人的角色。

《人民日报》对海南的记忆节奏与国家给予海南重大政策支持的时间节点是高度合拍的,体现在记忆历史上就是,媒体记忆量的拉升时间与重大政策节点的时间一致。不仅如此,《人民日报》历经三十年时间积淀的以绿色记忆为底、改革记忆为核、发展记忆为线的海南记忆,亦显示了主流媒体对海南发展探索的积极选择与建构,由此也就不难理解,为何行政管理、体制机制、干部队伍、社会治理等会成为三十年里获得较多关注的议题,因为这些议题能够建构起海南作为改革者与探索者的区域形象。

自建省办经济特区开始,改革、探索之于海南,就如同灵魂、血液之于个体生命一样,已经融入海南三十年的发展历史中,由此也决定了海南发展所取得的巨大成就与其所经历的曲折、痛苦和代价一样,都彰显着改革者和探索者的存在价值,都应该成为媒体记忆、集体记忆和民族国家记忆的一部分。对于主流媒体的记忆实践来说,记录历史成就与记录历史进程,记录历史进程中的前进与后退、经验与教训同等重要,就像理解和把握社会历史的规律和本质,需要辩证地认识和思考必然性与偶变性、普遍性与局部性的关系一样。

——评《中国经济特区四十年工业化道路:从比较优势到竞争优势》