多元文化视角下新时代学校体育发展审思与启示*

郭月德

多元文化视角下新时代学校体育发展审思与启示*

郭月德

(南京体育学院 研究生部,江苏 南京 210014)

随着世界全球化、多元化趋势的发展,各国文化交流日渐频繁,学校体育也在各种文化交流中,逐渐完成了从单一学科向综合学科的转变。学校体育在发展过程中,不断融入竞技体育、社会体育、休闲体育、民族传统体育中积极优秀的文化,不断丰富了自身文化内涵。从多元文化视角分析了学校体育与竞技体育文化、社会体育文化、民族传统体育文化、休闲体育文化的关系,得出新时代学校体育发展要:(1)推行“终身体育”教育思想,坚持以“五育并举”为内容的素质教育;(2)落实立德树人的根本任务,构建以可持续发展为目标的学校体育生态环境;(3)贯彻落实“教会、勤练、常赛”精神,构建新时代学校体育竞赛体系;(4)促进资源的合理配置,积极推动农村学校体育高质量发展。

多元文化视角;新时代学校体育;发展;启示

学校体育是我国教育事业的重要组成部分,也是我国国民体育的基础。从古至今,学校体育的发展经历了一波三折。从古代的“六艺”教育到“军国民”主义思想,再到新中国成立以后的“新体育”思想,展现出领导重视运用学校体育促进青少年身心发展[1]。学校体育是提高全民体质,促进青少年健康的重要手段。习近平总书记在全国教育大会上强调,“要树立健康第一的教育理念,开齐开足体育课,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。青少年是国家民族的希望与未来,少年强,则中国强,学校体育在推动国家历史进程发展和社会进步中起着中流砥柱的作用。改革开发以来我国学校体育的蓬勃发展,迎来了从单一学科向综合学科的转变,同时也赋予了学校体育多元文化内涵。

1 多元文化与新时代学校体育发展的关系

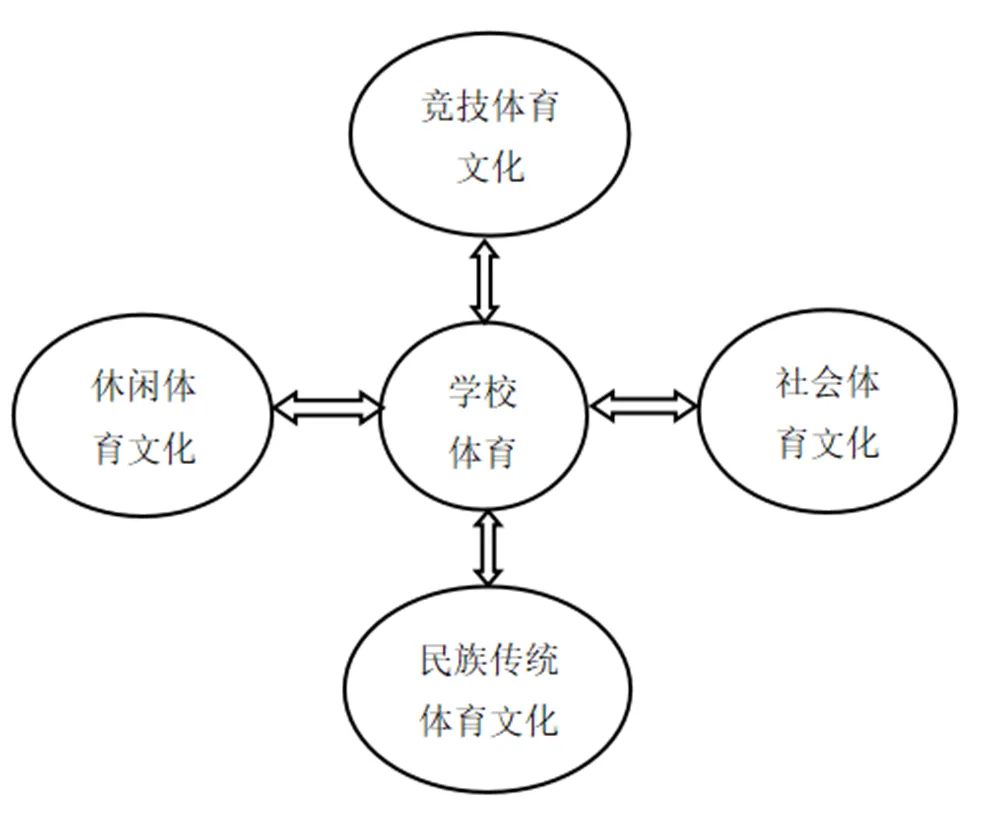

图1 学校体育与多元文化关系构成图

随着全球化进程的加快,世界各国的文化交流也愈来愈频繁,一个国家或一个民族在社会发展的过程中,往往会对其他国家民族优秀文化兼收并蓄、博采众长,从而形成以本国或民族文化为主,外来文化为辅的百花齐放,百家争鸣的和谐氛围。学校体育亦是如此,最初学校体育就是以单一的体育教学为主,随着发展过程中,其他体育形式的引入,社会体育、民族传统体育、休闲体育、竞技体育等多种体育形式之间融合于学校体育,相互联结,互为贯通(图1),形成以学校教育为主的多元体育文化形式。

1.1 竞技体育文化与学校体育的关系

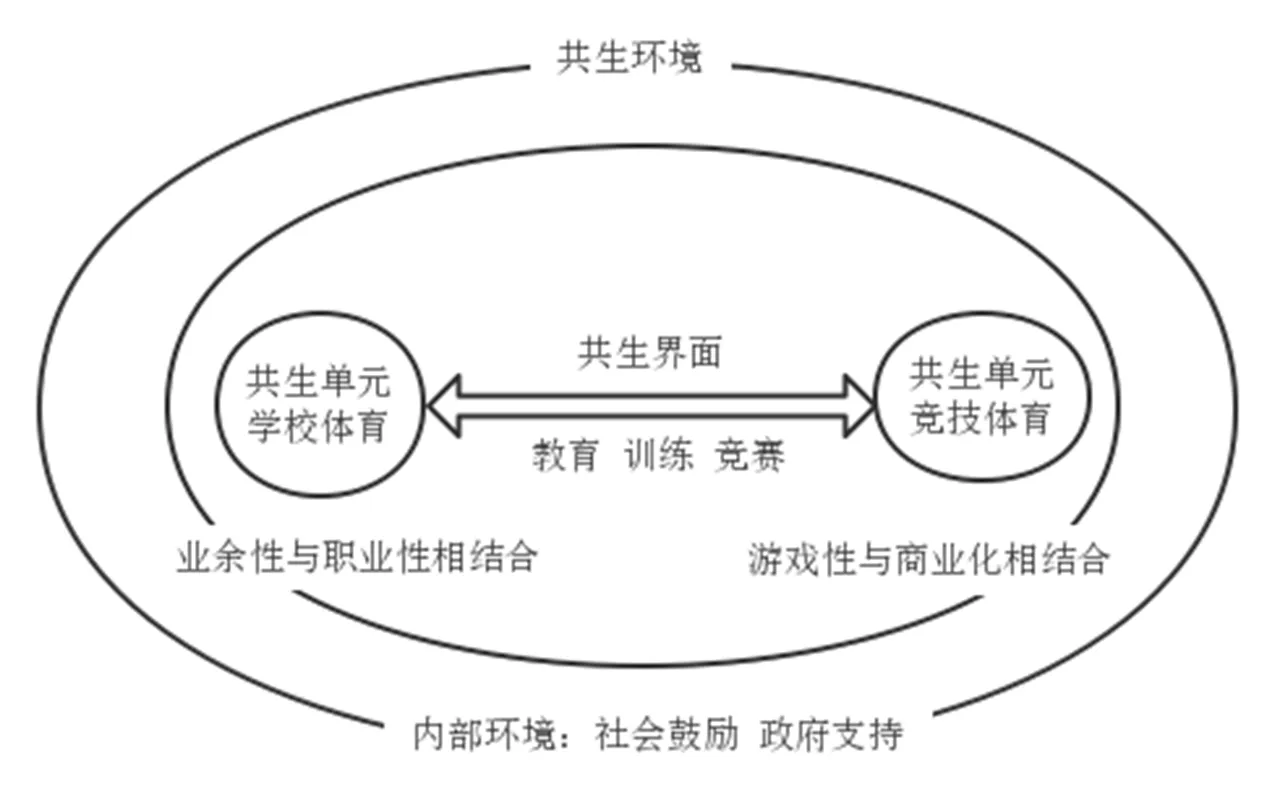

图2 学校体育与竞技体育共生模式[2]

所谓共生,原指不同种属的生物一起生活的状态或现象,是生物学中一个重要概念。建立良好的共生关系,促进彼此共生发展,是共生理论的价值指向。肖宇翔指出美国的学校体育与竞技体育之间在多个共生单元之间存在着共生模式[2],见图2。竞技体育文化是体育文化的主体,随着体育文化的迅速发展,竞技体育文化也在不断地完善自身整体系统的构建。它既给人类的生活带来了观念上的巨大变化,推动了国家精神文明建设,又加快物质文明建设前进的步伐,在振奋民族精神、提高民族自信心的同时,又成为教育和培养青少年不可缺少的重要途径。现今学校体育与竞技体育相结合,广泛吸收竞技体育文化中对学生身心发展具有积极意义的方面,不断丰富学校体育的内涵。竞技体育文化自身独特的教育性与学校体育相结合,在促进学生健康成长的同时,对其道德和意志品质、法制观念、智力等方面发展都有积极意义。学生在竞赛环境中,超越对手的同时也在不断超越其本身。竞赛的特殊环境可以让学生的心理承受能力和思想水平得到升华;在竞赛规则的制约下,可以充分理解,法律的重要性;在身体对抗环境中,可以培养学生团结、顽强、拼搏、善于思考的能力。同时,学校体育也是竞技体育人才的摇篮,为竞技体育人才的选拔和培养做出了巨大贡献。

1.2 社会体育文化与学校体育的关系

社会体育的重要基础是学校体育,为体育强国战略背景下的社会体育的全面、协调、可持续发展作出重要贡献,如传播体育思想文化、为社会体育培养高质量人口、培养学生终身体育意识与能力以及形成科学健康生活状态提供重要保障[3]。同时学校体育的发展,也在不断促进社会体育的完善,社会体育文化内涵的逐渐丰富极大程度上影响着学校体育教学模式的转变。学校体育要培养身心健康和谐发展的人,而社会体育活动内容的娱乐性、参与目的的多样性与组织形式的灵活性特点对学校体育教学内容、教学形式、教学方法的改进具有重要的参考价值。学校体育不仅是要让学生在参与体育过程中激发兴趣,享受提高运动能力带来的乐趣,使学生的身心健康得到发展,更重要的是为学生走出学校,在社会中实现自我价值以及终身体育奠定基础[4]。同时,学校体育以其自身的教育优势,发挥着社会体育“蓄水池”的作用,可以作为社会体育指导员和体育管理人员的培养摇篮,成为社会体育重要的人力资源和物质资源的重要“供给站”[3]。在社会体育文化的影响下,学校体育的教学内容和方法要从单一模式向着多元模式转变,使学校体育与社会体育相结合,教学不仅要着眼于当下,更要面向未来,树立终身体育思想,为学生走出学校、走向社会打基础,提高学生社会适应能力,为社会源源不断输送优秀的体育人才。

1.3 民族传统体育文化与学校体育的关系

使传统体育文化活力再现的最好方式是继承发扬,同时以继承为基础实现再创新,传统体育文化持续焕发光彩的唯一路径是强化创新推动持续发展[5]。传统体育文化中至今仍然蕴含着符合现代体育教育发展趋势的内容,对更加完善、多元、科学的现代体育教育体系的指导建立具有重要意义。因此中国传统民族体育文化继承与发扬的主要责任有义务更有必要寄托于作为培养高层次专业性体育人才主阵地的学校。中国民族传统体育在中国五千年劳动、生产的历史发展过程中,逐渐形成兼具民族性与多样性的特点,是中华民族的历史文化瑰宝,是东方健身文化的最大体现。相对于奥运会主张的更高、更快、更强,中国传统体育文化更加强调整体性、和谐性、统一性,淡化竞争意识,注重身心一体发展,采取的方式方法也各种各样。学校体育与民族传统体育是相辅相成的,开展时要考虑所在地区的民族特色,在丰富学校体育内容的同时要考虑充分利用所在地区的民族传统体育资源,如民族传统体育中武术(太极拳、摔跤、南拳等)、健身气功、赛马、划龙舟、打陀螺等项目均可纳入教学内容之中,既丰富了教学内容,又激发学生参与体育的热情。同时,在课余时间开展兴趣小组活动、举办竞赛,丰富了学生的课余生活,提高了运动能力。学校体育也是继承与弘扬民族传统体育文化的重地,让学生亲身实践,感受民族传统体育文化的魅力,从价值观念上提高青少年学生对我国少数民族传统文化的自豪感和认同感,为更好地弘扬和发展民族传统体育打下了夯实的群众基础[4]。

1.4 休闲体育文化与学校体育的关系

培养全面发展的人是教育的终极目的所在,而全面发展的涵义则包括了身心均衡的发展。学生在学校生活中因为众多的闲暇时间,致使娱乐理所当然地成为一种常态化的生活方式[6]。休闲体育意在自由时间里,自愿或自觉地通过积极、娱乐、放松心态的身体活动来转移或释放高强度的紧张工作之后的焦虑和压力,达到积极主动地抛弃狭隘与自我封闭,催生运动后的愉悦心灵的绽放[5]。学生在娱乐化的休闲体育活动中,可以放松身心,享受运动的乐趣,开发自身的潜能,与社会和大自然充分融合,追求“天人合一”的境界,探寻生命的真谛和人生的意义,这与学校体育有相似之处。在学校推行阳光体育运动的目的亦是如此,学生在自由时间,自主选择某项体育活动,以满足自我充实,放松、愉悦的需求。将休闲体育文化与学校体育教学相结合,通过学校教育实现学习与休闲双发展,愉悦学生身心,缓解学习带来的焦虑与紧张,获得精神上的满足感,从而提升学习效果。通过探险与极限类的运动,鼓励学生团队合作,敢于冒险与牺牲,获得归属感,实现自我目标与自我价值。

2 多元文化视角下新时代学校体育发展的内涵

2.1 取其精华,去其糟粕

从学校体育长期发展的经验来看,学校体育不再只局限于学校内部,而是逐渐与社会其他文化加强联系,并在联系中相互借鉴与发展[6]。但是,在吸收优秀文化的同时,要考虑这种文化是不是适合学校体育,能否对学校体育的发展起到促进作用,应当用辩证思维去看待这种文化。一方面,任何文化在形成与发展过程中都有其不好的一面;另一方面,学校体育在借鉴其他文化的同时,存在一些与其自身发展不相适应的现象。所谓“取其精华,去其糟粕”就是在吸收借鉴其他积极文化的同时看其是否与学校体育的基本规律相适应,是否符合学生身心发展的要求,是否满足社会和谐发展的需要。新时代,应以学校体育为主流,坚持学生的主体地位,转变新思想,博采众长,建设“开放型”学校体育。

2.2 中西合璧,融会贯通

全球化背景下,学校体育不再是封闭的,而是成为世界各国开放交流的一种重要方式。进入改革开放时期,我国学校体育得到了突飞猛进的发展,在借鉴美国、日本以及欧洲各国经验的基础上,结合本国国情,充分发挥举国体制的优势,使学校体育与其他各类体育协同发展。现阶段,我国的学校体育应该立足于本土,将西方体育文化中的“张扬”与中国民族传统体育文化中的“沉稳”相结合,为中国的体育文化在沉稳中增加一些张扬之美。在学校体育中,将伦理道德附注其中,注重培养学生人格魅力;加强竞争意识的培养,让学生敢于竞争,直面挑战,同时在竞争中培养团队协作能力,提升学生人际交往能力;强化终身体育意识,提高学生社会适应能力,为学生走向社会打下坚实基础。

2.3 推陈出新,继往开来

民族进步的灵魂依靠创新塑造,国家兴旺发达的不竭动力同样源自于创新,学校体育的发展更需要创新,创新是学校体育的发展、推进体育强国建设的重要环节。应试教育背景下,受升学率的影响,学校体育的发展受到制约,国家对此做出了创新,深化体教融合,促进青少年健康发展,加强学校体育与竞技体育、社会体育的深度融合;出台“双减”政策,为青少年减少负担,增加参加体育活动的时间。与此同时,更加关注以前因为忽略了其部分功能而被边缘化的竞赛,重新审视其作用,扬长避短,达到育人的目的。学校体育的创新不仅是形式上的创新,而且还是思想上的创新。要树立思想自信,弘扬中国传统优秀文化,同时积极学习西方先进文化,将它们引进来,并加以改进,形成带有中国特色的学校体育文化。

3 对多元文化视角下新时代学校体育发展的启示

3.1 推行“终身体育”教育思想,坚持以“五育并举”为内容的素质教育

学生是学校体育教育的主体,学生体育的发展关乎着中国未来的发展、学校体育的进步、“健康中国”战略的实施、体育强国的建设。新时代学校体育的工作要聚焦“立德树人”,学生身心健康这个“基本点”,大力推行“五育并举”的素质教育,加强学生思想建设,强化“终身体育”意识,引导学生树立“健康第一”“终身体育”的认知观念,为社会输送更多的体育人才。从学校体育促进学生全面发展、健康成长工作的角度出发,强化学生技能、身体和健康教育,使学生掌握基本的体育知识与技能,重视向学生传授营养、保健、疾病预防、卫生等知识,积极开展体育与健康知识竞赛,并把体育与健康知识考核作为衡量学生健康素养水平的重要环节,培养学生的自我保健意识[7,8]。加强体育理论知识与实践相结合,构建课堂教育与课外实践相结合、学科教学与教育活动相结合的学校体育健康教育模式,鼓励学生在体育理论知识先行的同时,敢为人先,积极投身于体育实践活动中去,更好地促进学生体育行为的高质量与可持续发展。

3.2 落实立德树人的根本任务,构建以可持续发展为目标的学校体育生态环境

学校是体育教育的主阵地,学校体育教学水平的质量影响着学生的发展。因此,新时代学校体育的发展要将构建学校新生态体育教育环境作为重要工作目标,要落实立德树人的根本任务,构建以可持续发展为目标的学校体育生态环境,更好地服务于体育教育工作。一是转变传统体育教育的思想观念。要转变体育教育的传统育人模式,实现从体育学科本位、体育知识本位到体育育人本位、体育学科核心素养发展本位的根本转型[8];二是深化学校体育课程改革,构建衔接紧密、多样化的体育课程体系。实施小学体育兴趣化,初中体育多样化,高中体育专项化的教学模式;三是优化体育教学内容。强调由教材化教学内容向需求为目的的体育教学内容的转变,满足学生身心和谐发展的需求;四是改革师资聘用模式,允许多种师资聘用模式并存。通过教育部门购买服务,聘用体育系统大量的优质教练员、裁判员积极投身于体育课堂教学和课外体育活动。同时结合学校体育的办学特色,对原本的师资力量进行优化,通过再培训的方式,提升其体育专项技能和教学能力[9]。五是形成以多元主体参与的评价方式。科学制定学校体育政策评价体系,建立以宏观、中观和微观的多层次为主体的多元评价体系,确实深化教育体制改革,引入科学第三方评价机构,使权利下沉到真正的基层,发现问题、指出问题,而实现真正解决问题[10]。

3.3 贯彻落实“教会、勤练、常赛”精神,构建新时代学校体育竞赛体系

《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》明确提出“教会、勤练、常赛”的新要求,同时王登峰司长指出:“体育教学改革要实现思想观念上的‘移风易俗’,教会、勤练、常赛是总体思路”[11]。“教会”是指教师通过有效的教学,使学生学会体育运动;“勤练”是学生坚持每天校内校外锻炼一小时的要求,强化运动技能;“常赛”是指以公平公正为原则,使每个学生有参与体育竞赛的机会。学生运动水平的提升要以会为基础,通过练有所强化,同时在参加比赛的过程中使学生获得一定的上升空间。当前,体育竞赛在学校体育模式中得不到足够的重视的问题依然存在,阻碍了校园体育竞赛体制、机制和组织方式的有效形成,大部分学生在接受完体育课之后没有参加过系统的竞赛,以致于体育无法实现真正的育人功能[9],无法从竞赛中享受乐趣以及无法培养学生肯吃苦、敢拼搏、善配合的能力。因此构建新时代学校体育竞赛体系以打破传统校内体育竞赛模式,是满足新时代学校体育发展的迫切需要。新时代学校体育竞赛体系要以推动学生的健康发展为出发点,加强教-体部门的双向联结合作,建立统一互认的运动员参赛资格、运动等级认证、竞赛奖励政策等方面的竞赛标准,构建从国家级至县甚至细化至乡镇的以及大学至小学的从上而下的双轨多级竞赛体系,加强网球、足球、篮球等特色学校与社会俱乐部的对接与共建,完善“政-协-校-俱”共建的协同化管理投入机制,实现后备人才培养与学生健康发展协同并举发展,真正完善学校体育竞赛体系,为国家培养更多的竞技体育人才[12,13]。

3.4 促进资源的合理配置,积极推动农村学校体育高质量发展

农村学校体育是实现全民健身国家战略的重要环节,推进农村与城市学校体育的高质量、均衡化发展是实现新时代学校体育发展的必由之路。新时代,学校体育的发展应转变“城市价值取向”的观点,重视农村学校体育的投入问题,合理配置学校体育资源,缩小城乡投入的不公平,避免农村学校体育“边缘化”的尴尬境地。一是组织相关部门的人员积极开展“国家标准学校”的研制工作,加快相关标准和政策出台与落实,统筹纳入国家《教育法》的管理范围,依靠法律推动国家教育的均衡发展[14]。二是建立健全农村体育教师的保障体系,通过评先评优、生活保障、培训、教学奖励等多种政策倾斜以及精准投入手段提高教师的工作待遇,给予体育教师充分的保障[15]。三是制定实施以国家课程政策为依托的符合农村地区实际情况的体育课程发展方案。实现因地制宜的发展,针对地形、地貌、民俗等地区农村学校的实际情况,同时结合农村体育教师本身的业务能力和农村学生的特点,开发适合本地区特点的“农村学校体育课程”,运用行政手段和自愿相结合的方式, 统筹规划城乡学校体育的协同发展,打造城市学校与农村学校的“一对一”精准帮扶,促进城乡学校之间的互助与交流[16],带动农村学校体育的发展。四是强化体育教师培训,提高体育教师的专业化程度,以确保满足日常教学的业务水平[17]。五是建立“政府-高校-社会”三位一体的协同供给的工作机制。切实强化与高等院校以及社会组织的合作关系,建立互补共赢的合作机制,实现多元化的农村学校的体育教学资源供给渠道,助推农村学校体育高质量发展。

4 结论

任何一个事物都会经过简单到复杂的演变,学校体育由单一学科发展呈现出了多元文化发展趋势,这是学校体育不断吸收优秀文化,努力完善自身的必由之路。当前,学校体育的开展存在较多的问题,社会条件、教师能力水平、经济文化等都成为制约学校体育发展的重要因素。因此,当前学校体育的改革发展要牢牢抓住素质教育这条主线,在吸收优秀文化的同时,要不断加强自身学科文化的建构,和衷共济与协调发展。以学生为主体,根据学生的具体情况,转变教学方式,同时构建多元评价体系,加强政府与社会、学校以及家庭的多方联动,促进新时代学校体育的高质量与可持续发展。

[1]史子禾.轴心时代中国与古希腊学校体育的比较研究[J].体育科技文献通报,2021,29(4):37-39.

[2]肖宇翔.从共生理论管窥美国学校体育与竞技体育的关系[J].南京体育学院学报,2017,31(2):106-111.

[3]陈春阳,郭显彬,胡光霞.学区体育模式:体育强国战略下学校体育与社会体育接轨的进路[J].广州体育学院学报,2014,34(1):118-120.

[4]刘江.学校体育与社区体育联动发展模型构建[J].江苏理工学院学报,2018,24(2):86-94.

[5]林继东.民族传统体育文化对学校体育的影响:评《民族传统体育文化导论》[J].中国高校科技,2021(6):105.

[6]李卫星,王全军.学校休闲体育文化建设初探[J].教学与管理,2010(27):25-26.

[7]王建伟.健康中国背景下我国学校体育发展的困境与出路[J].广州体育学院学报,2019,39(4):1-4.

[8]许弘.以全国教育大会精神推进新时代学校体育的改革与发展[J].首都体育学院学报,2019,31(2):99-102.

[9]王登峰.新时代体教融合的目标与学校体育的改革方向[J].上海体育学院学报,2020,44(10):1-4.

[10]杨雅晰,刘昕.改革开放40年学校体育政策嬗变的回溯与展望[J].北京体育大学报,2019,42(5):44-54.

[11]季浏.突破关键,推进新时代学校体育高质量发展[J].天津体育学院学报,2022,37(3):249-256.

[12]杨蒙蒙,吴贻刚.体教融合背景下学校体育竞赛体系价值、困境与完善路径[J].体育文化导刊,2021(10):96-102.

[13]许弘,李先雄.改革开放40年学校体育发展的回顾与新时代改革发展的新定位和新视角[J].北京体育大学学报,2019,42(5):34-43.

[14]侯海燕,张健.新农村建设背景下农村学校体育发展研究[J].教学与管理,2016(15):53-55.

[15]马军.新时代农村学校体育发展不均衡不充分的表现及解决路径[J].体育研究与教育,2020,35(2):55-60.

[16]葛新,曹磊,王华倬.教育公平视域下我国农村学校体育发展的困境与对策[J].北京体育大学学报,2013,36(10):88-92.

[17]于素梅.新时期农村学校体育发展“精准扶持”及策略研究[J].教育科学研究,2020(8):91-94.

Thinking and Enlightenment of School Sports Development in the New Era from the Perspective of Multicultural

GUO Yuede

(Nanjing Sports Institute, Nanjing 210014, Jiangsu, China)

江苏省教育科学“十三五”规划2020年度重点课题(课题编号:B-b/2020/01/32);江苏省研究生实践创新计划(项目编号:SJCX22_1009)。

郭月德(1998—),硕士生,研究方向:学校体育。