数形结合 突破难点

吴晓雄

【摘 要】本文以苏教版数学四年级下册“乘法分配律”的教学实践为例,围绕“数形结合”的思想,从起因、错题分析、教学改进前的思考、教学改进尝试、改进实践后的成效这几个方面层层深入地探究教学新方法,从而突破教学难点,提高教学效率。

【关键词】教学难点 数形结合 教学探索

一、缘起

某省小学生数学学业水平测试中有这样一道题(见图1)。

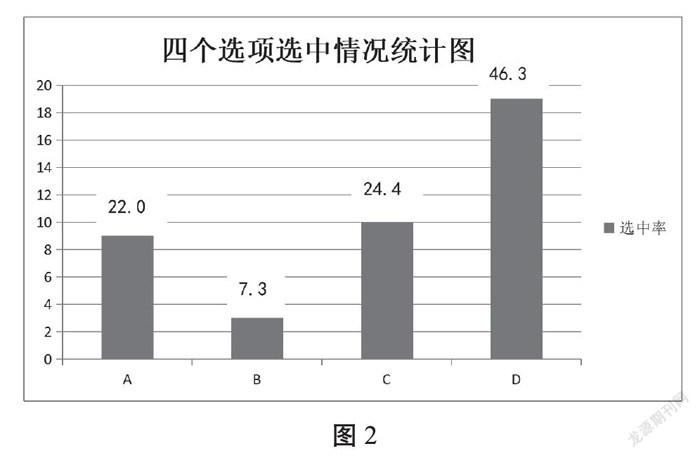

测试下来,正确率比较低。那么,笔者所在的区域学校学生的情况如何呢?笔者在一所乡镇学校随机抽取了五年级的一个班级的学生用这道题进行了测试,结果统计如下(见图2)。

测试班应测41人,实测41人,选项选A的有9人,选B的有3人,选C的有10人,选D的有19人。

二、错题分析

此题的正确选项应选D,从测试结果情况来看,笔者觉得有点出乎意料,因为苏教版数学教材把“乘法分配律”这个内容安排在四年级下册进行教学,而这个测试是安排在四年级下册期末复习时进行的,按理说,学生刚学过,而且也复习整理过,不应该只有46.3%的正确率,但事实摆在眼前,那么,是什么原因造成如此低下的正确率?笔者个别访谈了几位五年级的任课教师,他们普遍认为,“乘法分配律”比较难教。那么,乘法分配律到底“难”在哪儿?

(一)形式复杂

概括叙述乘法结合律比较容易,但叙述乘法分配律就比较难。我们不妨把乘法结合律与乘法分配律的文字表述与字母公式进行比较(见表1)。

我们可以看出,乘法结合律是只有乘法的一种运算定律,书写形式相对比较简单,概念的叙述比较清晰,而乘法分配律是含有乘法和加法两种混合运算的运算律,等式中既有加法计算,又有乘法计算,而且等式左右两边的数字不完全相同(等式左边有三个数字,等式右边有四个数字),表达的形式也不对称(等式左边有小括号,等式右边没有小括号;等式左边只有一个乘号,等式右边有两个乘号),教材安排的教学过程是“解决一个实际问题—看到一个数学现象—举出更多例子—在众多案例中抽象概括”,要求学生根据给出的三个等式抽象概括出乘法分配律的规律确实有点勉为其难。

(二)应用灵活

乘法分配律是所有运算律中应用相对比较广泛的运算律,而且形式多样,应用非常灵活,特别是它的隐蔽性特别强,变式又特别多,导致学生在运用乘法分配律的规律进行计算时往往漏洞百出。下面是学生在实际应用时出现的几种常见的错误。

(1)405×16=405×10+6

错因分析:乘法分配律理解不透,没有掌握“分别相乘”的本质。

(2)405×(2×8)=405×2+405×8

错因分析:乘法分配律理解模糊,与乘法结合律混淆。

(3)405×16=400×10+5×6

错因分析:乘法分配律理解不深刻,凭感觉拆分计算。

……

从以上实例,我们可以看出,学生学习乘法分配律在客观上存在着很大的认知困难,乘法分配律一直以来也被公认为是一个学习难点。另外,笔者在与一些任课教师的交流中发现,大家也都认为,乘法分配律是学生在学习了乘法交换律、结合律之后再一次深入地认识运算律。與乘法交换律、结合律相比,乘法分配律的形式复杂、算理抽象、变式多样,由于学生没有生活经验基础及相关认识,他们没能真正理解其内涵,只是纯粹地模仿。课后,学生对这个知识点的遗忘速度非常快,且不会灵活运用。数学基础薄弱的学生,哪怕硬记了分配律的各种类型,依旧会边记边忘,更谈不上从真正意义上去理解。但是,教师苦于想不出好的教学方法去帮助学生理解乘法分配律的内涵。

三、教学改进前的思考

通过对教材、学生学情前测和教师访谈的分析,笔者认为,学生只是机械地记住了乘法分配律的形式,而没有很好地理解乘法分配律的意义的根本原因是学生在理解意义时缺少一个载体,这让笔者想到“数形结合”的思想。数学家华罗庚先生曾说过:“数形结合百般好,隔离分家万事休。”如果教师在教学时能辅之以直观的图形模型来帮助理解,从模型的角度组织教学,可以更加凸显“抽象—推理—建模”的数学思想,效果肯定会更好。

基于以上考虑,笔者在教学设计时,以“有一条边相等的两个长方形面积之和”的素材为教学载体,试图让学生经历具体问题、类比推理、建立模型、解释模型的过程,充分感受数学模型的思想;在后续的拓展中再不断赋予模型“生长”的力量,让乘法分配律的模型既源于图形,又高于图形,使学生对乘法分配律意义的理解更深刻、更丰满。

四、教学改进尝试

(一)谈话引入

(课件出示长方形图)

师:同学们,这是什么图形?你会求长方形的面积吗?(长×宽)还可以怎样求?(宽×长)。

(二)感受模型

师出示王大爷的菜地图(见图3)。

(1)王大爷种了哪两块菜地?它们的长和宽各是多少?

(2)你能提出有关面积计算的问题吗?我们先来研究两块菜地的总面积。

(3)请你列综合算式计算两块地的总面积。学生练习,教师巡视。

(4)交流算法[学生可能提出6×9+2×9和(6+2)×9],师板书算式,说说你这种算法是先求什么,再求什么。多媒体动画演示合起来算的思路。

(5)比较得数,建立等式:(6+2)×9=6×9+2×9。

(6)小结:通过计算王大爷的菜地面积,我们得到了一个等式,等式的左边是 ,等式的右边是 。

(7)观察这个等式,你有什么发现?

【分析】由于两个长方形有一条边的长度是相等的,两个长方形能直接拼成一个大长方形,学生计算面积之和时分开计算与合起来计算的思路很容易形成,在建立等式的同时将分与合的两种思路建立起了必然的联系。由此,抽象的算式有了直观的形象支撑,变得生动起来,算式的结构特征也就一目了然,理解也就轻松容易多了。

(三)建立模型

1.自建模型

师:老师这里有这样两个长方形,它们的总面积是这样计算的。

课件出示:两个长方形的总面积为(6+4)×3。

师:你能根据这个算式画出这两个长方形吗?

学生通过媒体展示交流,主要展示了两种画法:一种是两个长方形分开画,另一种是两个长方形合起来画。

师:这两种画法有什么不同?

师:你还能想到哪一个和它相等的算式?你是怎么知道这个算式是和它相等的?

师板书:(6+4)×3=6×3+4×3。

师(小结):根据算式画长方形,我们又得到了一个等式,等式的左边是 ,等式的右边是 。

师:观察一下这个等式,你还有哪些发现?

【分析】从算式回归图形让学生将具有“分”与“合”特征的算式“想象”成两个具有相同长度的边的长方形,紧接着引导学生尝试建立“图形模型”。

2.验证说明

师:上面的两组算式左右都相等吗?左右两边的数有什么联系?猜一猜,有这样特点的等式还有哪些?你也能举出这样的例子吗?请把你的例子写下来。

【教师通过提出猜想,把集合圈放大,将“模型”推广,以此来检测它的普适性。】

学生在练习纸上举例、验证。

师:交流并板书一个学生的例子。

师(小结):有这样特点的算式还有很多。

【分析】体验是最好的论证方法。学生通过“模型”的自主应用,发现了它的适用性,这使学生对脑海中乘法分配律“模型”的建立增强了“理解度”。

3.抽象概括

师:观察这三个等式,它们有哪些相同的地方?把你的想法跟你的同桌交流一下。

师(小结):两个数的和与一个数相乘,等于把这两个数分别与这个数相乘,再把所得的积相加。

【分析】由形到数再到文字表述,步步深入,从语言的描述中可以看出学生是否真正理解了“模型”。

师:刚才大家用文字叙述这个运算规律是不是有点麻烦,能不能跟乘法交换律一样借助字母用一个式子就能表示出来?师板书:a b c

(a+b)×c=a×c+b×c

师(追问):这个字母公式左边表示什么?右边呢?

师:跟刚才的文字比,感觉怎么样?

师(小结):字母符号是数学的特殊语言,用它来表示发现的运算规律就显得简洁明了。

师(揭示课题):同学们发现的这个运算规律,在数学上叫作乘法分配律。

师板书课题:乘法分配律。

师(追问):你怎么理解“分配”两个字的含义?

师板书箭头←,←。

【用两个箭头来表示分别,体现乘法分配律最本质的变化特征“分别去乘”,这时,学生大脑中已有了乘法分配律的雏形。】

4.解释模型

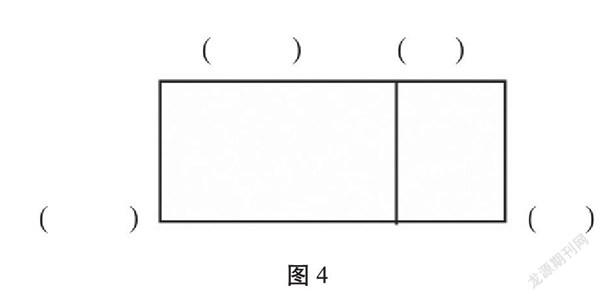

师:我们借助计算长方形的面积和发现了乘法分配律,那么,这个字母运算规律(a+b)×c=a×c+b×c能不能看成是两个长方形的面积之和呢?

课件出示图形(见图4)。

师:如果它是甲、乙两个长方形的面积之和,那a、b、c分别是图中哪几条些边的长度?(媒体演示)

师:a与b的位置可以交换吗?为什么?

【根据字母等式来联想图形、在图形中解释模型,如此循环,可以把学生的认识推向深入。】

(四)应用模型

1.填一填

请你在□里填上合适的数,在○里填上合适的运算符号。

(42+35)×2=42×□+35×□(为什么右边的算式出现了两个2)

27×12+43×12=(27+□)×□

15×26+15×14=□○(□+□)(这个乘法分配律跟我们刚才学的有什么不一样)

72×(30+6) =□○□○□○□(說说你是运用什么运算规律来想的)

2.想一想:算式联想

(1)64×8+8×36

(2)86×(30+1)(错误假象,“×1”可省略不写吗)

(3)(50+b)×c

(4)50×40+30×40+20×40(你是怎样想的?在这里你又有什么发现?乘法分配律对于小括号里是三个数的和同样适用)

【离开了直观图形,进行算式的联想,是对乘法分配律理解的检测,也是一种更高水平的数学思考。】

3.试一试:丰富拓展

师:我们借助了两个长方形面积和的计算发现了乘法分配律,那么,像(65+45)×5=65×5+45×5这样的等式是不是就一定表示两个长方形的面积之和呢?还能表示其他的事情吗?请把等式中的数填到下面的括号里:

一件上衣( )元,一条裤子( )元,买( )件上衣和( )条裤子一共要付多少元?

学生完成后,交流填写的数据,再试着用生活中的其他事情来解释。

师(小结):乘法分配律的算式不是只能用长方形的面积和来解释,还能用生活中的其他事情来解释。

【分析】数学中的“模型”,是普遍适用性和丰富多样性的统一。此处安排的“解释”环节,把学生的思维引向更广阔的天地,让学生充分感受到数学的丰富和简约。

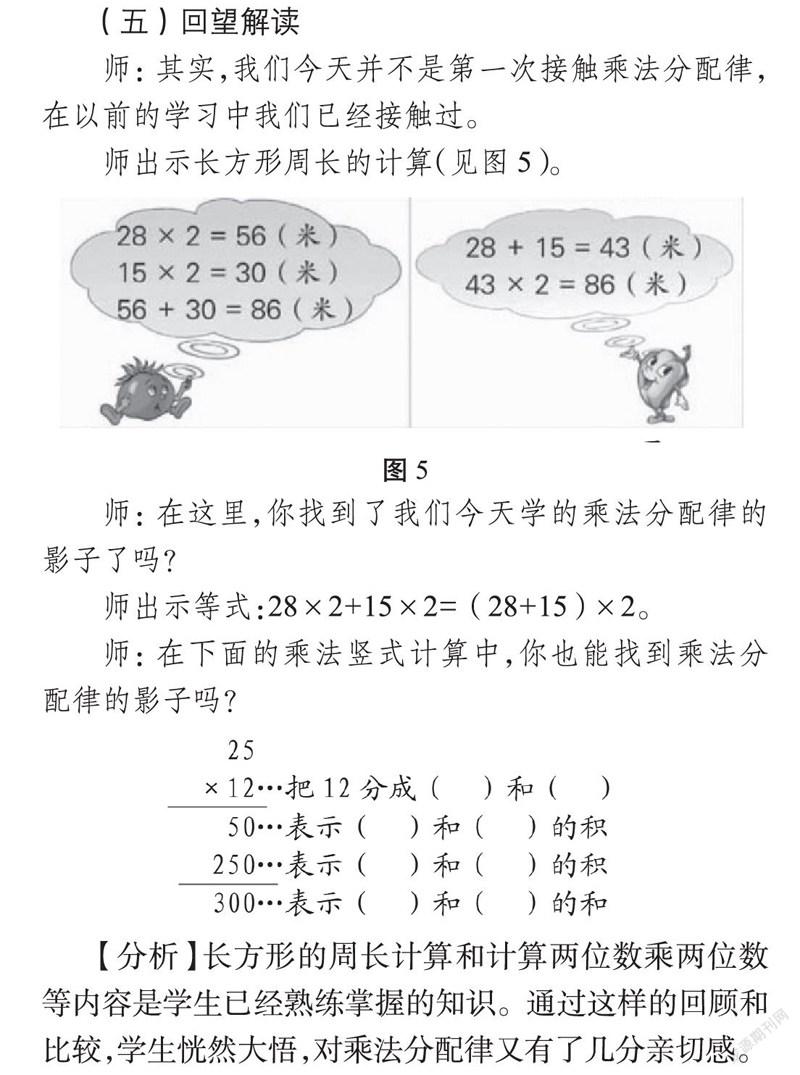

(五)回望解读

师:其实,我们今天并不是第一次接触乘法分配律,在以前的学习中我们已经接触过。

师出示长方形周长的计算(见图5)。

师:在这里,你找到了我们今天学的乘法分配律的影子了吗?

师出示等式:28×2+15×2=(28+15)×2。

师:在下面的乘法竖式计算中,你也能找到乘法分配律的影子吗?

【分析】长方形的周长计算和计算两位数乘两位数等内容是学生已经熟练掌握的知识。通过这样的回顾和比较,学生恍然大悟,对乘法分配律又有了几分亲切感。

(六)发散联想

师出示课始王大爷的菜地图。

师:怎样计算青菜地比萝卜地多多少平方米?你又发现了什么?(两个数的差与一个数相乘的运算规律)如果用字母表示,可以怎么写?

【分析】通过联想,乘法分配律在学生眼中变得立体和丰满了起来。

五、改进实践后成效

新授课结束,为了检验课堂改进后的教学效果,笔者对学生进行了后测,后测内容为教材内容(见图6)。

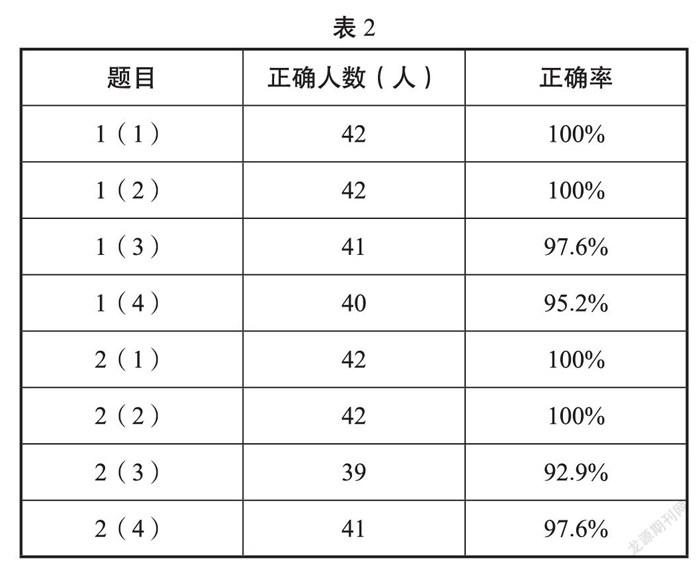

后测结果汇总(参与后测总人数为42人)见表2。

后测结果分析:绝大部分学生都能正确解答这8道题,说明乘法分配律模型的建构相当成功,学生能较灵活运用,不再出现结构上“丢三落四”和“画蛇添足”的现象。认真分析教材,合情合理地根据学生学习的起点建构乘法分配律的知识,通过“数”与“形”的有机结合,由表及里,层层递进,这样的教学过程有利于学生对乘法分配律知识的有效建构,尤其是使学生对乘法分配律模型的理解更为深入,从而突破这个教学难点,可以大大减少练习中出现的一些典型错误。但是,由于乘法分配律的变式对学生来说,在理解上还是有一定难度的,这个问题是不可能在新授课结束后马上能解决的。后续教师还是要让学生通过一定量的对比练习、综合练习、拓展练习,才能使学生达到知识与技能的巩固。