“慢教育”理念观照下的初中化学教学实践

严春

摘要:基于儿童成长规律、课程培养目标及学科教学现状,提出了“慢教育”理念下初中化学的教学范式:课堂教学“六慢”流程:即结构化知识——“慢形成”,多元化目标——“慢达成”,真实化情境——“慢呈现”,系列化问题——“慢引发”,深度化探究——“慢经历”,反思化总结——“慢提升”。通过实施“六慢”流程的课堂教学唤醒学生的生命自觉,挖掘学生的潜能,“循序渐进”地提升其必备品格与关键能力。

关键词:慢教育;初中化学;素养发展;教学范式

文章编号:1008-0546( 2022)11-0002-06

中图分类号:G632.41

文献标识码:Bdoi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.11.001

一、为何要在初中化学教学中践行“慢教育”理念

我们对“慢教育”的界定是:在课程实施过程中,以关注生命健康成长为教育核心,主动遵循教育教学的规律,在课堂教学的关键节点上教者以“潜”“静”之心态,用慢节奏的“细”“润”之教育,创新教学方法,循序渐进,师生携手体验学习的乐趣。

那么,为什么要在化学学科践行“慢教育”呢?

1.基于兒童成长规律——儿童的成长快不得

在现实教学中,由于功利心的驱使,教学目标被人为拔高、教学知识被人为增量、教学进程被人为提速、教学环节被人为删减的现象比比皆是,“揠苗助长”的行为常常被冠之以“改革”“创新”,而受到追捧,这种快节奏、大容量、超前教学,不仅违背了“双减”规定,更违背了教育规律。

2.基于课程培养目标——素养的培育急不得

化学课程的培养目标有:形成化学观念,解决实际问题;发展科学思维,强化创新意识;经历科学探究,增强实践能力;培养科学态度,具有责任担当。[1]在涵盖学生素养的多个目标中,既有学生自我认知的积淀,又有学生自我灵魂的洗礼,机械灌输、强化训练固然对提分有益,但却无法速成学生的高尚人文素养。无法“把人的创造力量诱导出来,将生命感、价值感唤醒。”

3.基于学科教学现状——行为的优化少不得

我们课题组通过课堂观察及问卷调查发现:初中化学教师中有68%的教师平时备课缺乏清晰精准的教学目标;有19%的教师,课堂教学以结果代替过程,以告诉代替体验,以示范代替试错;有11%的课堂实验,学生不做实验,老师用演示或视频播放代替实验操作;有30%的平时课堂,没有板书,或以PPT代替板书;有近80%的老师要求学生理解化学概念是死背;有70%左有的老师认为知识和能力的习得,依靠强化训练可以完成。有近70%的教师未考虑过将知识进行结构化处理……为此,放慢脚步,检视并优化自己的教学行为,才能更加有利于儿童综合素养的养成和生命的健康成长。

二、如何在初中化学教学中践行“慢教育”理念

我们课题研究小组通过探索,生成了在化学教学中践行“慢教育”的初中化学教学范式,见图1。

该教学范式的核心意涵为:从宏微结合的视角,运用证据推理与模型认知的思维方式,通过结构化知识——“慢形成”,多元化目标——“慢达成”,真实化情境——“慢呈现”,系列化问题——“慢引发”,深度化探究——“慢经历”,反思化总结——“慢提升”,逐步形成初中化学“六慢”教学流程,从而进一步彰显化学学科价值,促进学生化学核心素养的形成。下面借助沪教版初中化学“金属的防护与废金属回收”的教学课例加以具体阐述。

1.结构化知识——“慢形成”

平时学到的一个个知识点,本身是孤立的,零碎的,不成体系的,将知识“结构化”就是基于学生已有的知识积累,在教学中逐步引导学生,将初中化学中相关联的知识进行系统化、层次化、网络化建构,从而促进学生认知结构的完善和迁移能力的形成。

在“金属的防护与废金属回收”这一章节的教学实施过程中,我们对本节课的知识要点进行了四个环节的梳理,建构了下列的知识结构图,见图2。然后逐一展开教学。

我们认为,知识结构化本质是通过知识结构化向学生认知的结构化、思维的结构化及学科观念结构化转变。其实,知识由点、线到面,再形成知识网络的过程,即知识结构化的过程,必然是一个缓慢形成的过程。有的知识结构化需要贯穿于一节课的始终,有的知识结构化需要贯穿一个单元,一册书,甚至整个学段。这种做法除了有利于学生知识迁移与触类旁通,最大好处还在于能改变学生看问题的点状、线状思考习惯,形成一个多角度的散状或聚合的思维品质。

2.多元化目标——“慢达成”

目标是教学活动的起点和归属,明确、具体、适切的目标才能保证结构化设计有依据,探究活动有方向,教学评价有标准,教学效果有实效。

“金属的防护与废金属回收”该节内容应该达成哪些教学目标呢?基于知识的结构图,我们分析如下:①知识目标:学生应知晓铁锈的性能、主要成分,明晰铁生锈的条件及加快铁生锈的因素,知道生活中常见的防锈举措及原理等。②过程目标:采取怎样的活动,才能让学生感知铁锈的疏松多孔的性能;如何通过寻找证据,逐步推理出铁锈与铁是不同的物质以及铁锈的主要成分;如何通过实验,逐步探究出铁生锈的条件以及加快铁生锈的因素等。③素养目标:培养怎样的学科核心素养。具体来说,有化学观念:铁可以生成铁锈的物质转化观,根据铁锈成分可以推理出铁与空气中的氧气、水分参加反应的元素守恒观,同时铁生锈还会伴随热量释放的能量转化观等;科学思维:在探究铁生锈的条件中所运用的比较、分析、综合、归纳等控制变量的科学方法,尤其是在进行铁生锈实验方案设计时学生不同观点的交流、碰撞、质疑、批判及创新意识的形成,基于铁生锈事实进行证据推理、逐步构建铁生锈的条件及防锈的原理模型,并推测出铜生锈的条件及防锈的原理这一高阶思维能力等;探究实践:实验探究、学科实践及提出解决铁生锈条件的实验方案等;科学态度与责任:探究欲望的激发,节能环保思想的培养,辩证统一的学科文化传承,严谨求实的科学态度弘扬等。

基于上述目标分析,我们设计了如下的多元目标,以升华本节课的教学价值。①通过史料呈现、观察、擦拭及证据推理等活动,初步感知铁锈的性能,推理出铁锈的主要成分(理解、分析层次);②通过引导猜想、实验设计、方案完善、动手操作等探究活动,逐步探究出铁生锈的条件及加快铁生锈的因素,强化元素守恒、控制变量及能量转化的观念在化学变化中的有效运用(评价、创造层次);③通过日常生活中常见金属制品防锈的具体事例,逐步归纳出防锈的原理及方法,深化对金属制品防锈重要性的认识(评价、应用层次);④通过生活中铁生锈的应用事例,引导学生逐步学会辩证地看待事物这一重要思想,同时激发学生后续学习的学科情感及养成节能环保的学科素养(评价、应用层次);⑤通过对本节知识的总结反思,引导学生从铁走向铜、铝的知识建构,促进学生知识迁移能力和学科思维品质的形成(迁移、創造层次)。

上述五个目标的预设,都需要一个缓慢消化,缓慢吸收,缓慢达成的过程,不同的同学,理解与领悟的能力各不相同,因而,一节课的教学目标的达成度也会因人而异,切不可操之过急。

3.真实化情境——“慢呈现”

铁的锈蚀与防护是与生活联系非常紧密的一节内容。为了实现核心知识与真实化情境的深度融合,我们提前两周布置学生一项综合实践活动,要求学生寻找身边报废的金属制品(提醒学生注意做好个人防护),然后上交老师,进行分类,见表1。

然后,根据学生带来的实物,创设真实化情境展开教学,见图3。

通过开展真实化情境等综合实践活动,舍得花时间让学生去接触生活,了解社会,亲近自然,愿意花时间去引导学生从化学的视角来审视、研究身边的物质,从而让学生真切地感悟到生活的化学、真实的化学、有用的化学。这些调查、访问、收集实物等活动看似“无用”,实则对学生生命的健康发展大有用处。

4.系列化问题——“慢引发”

如何逐步培养学生能在真实的情境中提出问题,如何逐步引导学生在化学知识与化学现象的碰撞中思辨问题,如何逐步助推学生在自主与合作中解决问题,是有一个较为漫长的过程,绝不可能一蹴而就,这需要潜下心来思考对策,在教学方法上寻求变革。教授“金属的防护与废金属回收”该节内容时,笔者就有意识地提早布置学生以单独或小组形式收集身边的废旧金属制品,同时还布置学生每人或每组提出1~2个需要解决的有实质意义与价值的问题任务(最好是体现思维逐步深入的问题组),现将同学们提出的问题清单整理归纳如表2所示。

学生提出的问题要采用不同的策略。自主查阅可以释疑的,核对即可;合作讨论可以化解的,引导即可;学生通过自主学习、合作学习,加上老师的引导,仍然不能完全打通思维的瓶颈,不能融会贯通,就需要放慢学习的步伐,将现有问题再次“子问题”化,一定要尽力达到能力形成与素养养成的双效果。

5.深度化探究——“慢经历”

如何针对学生提出的系列化问题,特别是大部分学生难以消化的关键问题、重点问题、核心问题进行深入探究?教师要在教与学的设计中突出解决问题、化解疑难的具体过程。我们针对本节课的重点内容——铁生锈条件的探究,设计如下的深度探究活动。其探究活动(教学片段)及设计意图如下。

教学片段1:问题——“慢猜想”

展示:学生收集的生锈的自来水龙头实物。

问题1:铁生锈可能与空气中的哪些物质有关?你的依据是什么?

生1:铁生锈可能与空气中的水分有关,依据是自来水龙头里面生锈较为严重,外面生锈不严重,里面与水接触多。

生2:铁生锈还可能与空气中的氧气有关,有三点依据:一是铁生锈是一种氧气参加的缓慢氧化(氧气的性质章节已学过)。二是绪言课已学过,锥形瓶里的铁丝生锈,消耗氧气,烧杯中的红墨水沿导管倒吸。三是根据元素守恒思想推测,铁锈主要成分为氧化铁,一种反应物为铁,另一种反应物为氧气。

设计意图:一是根据生活原型(或生活经验)猜,二是根据学生原有知识储备猜,其目的是通过问题猜想架起与生活及旧知的链接。这是深度化探究的第一次“慢经历”:问题——“慢猜想”。

教学片段2:方案——“慢设计”

问题2:如何设计实验证明铁生锈是与空气中的氧气有关,还是与水分有关,还是与空气中的氧气及水分同时有关呢?

要求提示:①分组讨论,并在纸上画出实验方案。

②可选择的仪器及药品如下:试管(3支)、干燥洁净的铁钉(3枚)、自来水、冷却沸腾后的蒸馏水、无水氯化钙(干燥剂)、棉花、橡皮塞(2个)、药匙、镊子。

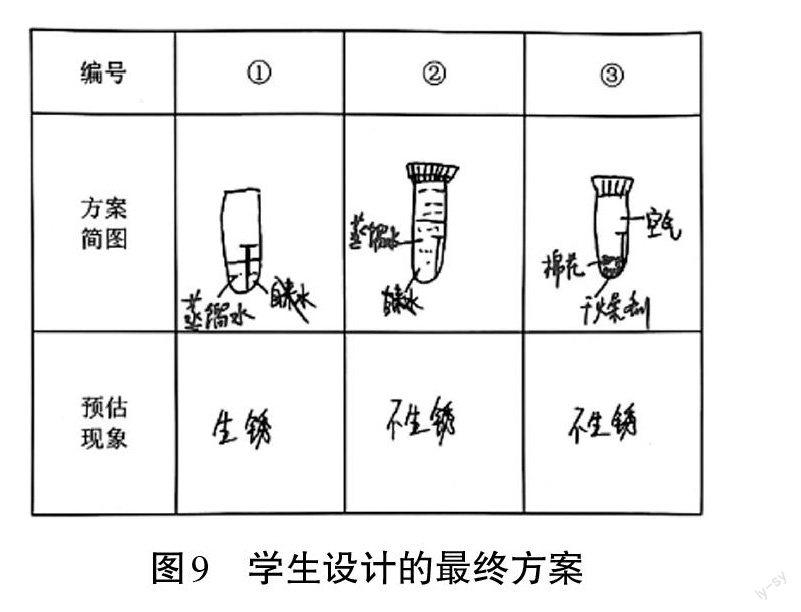

原始方案:见图8。方案完善:见图9。

方案解释:图9中,对比①②,说明铁生锈需要氧气;对比①③,说明铁生锈需要水分;对比①②③,说明铁生锈需要铁与氧气、水分同时接触。

设计意图:一是大胆放手,让学生分小组进行方案设计;二是引导学生针对方案进行观点表达、质疑评价,优化完善。从而促进学生控制变量思想及实验创新设计能力的养成和完善。这是深度化探究的第二次慢经历:方案——“慢设计”。

教学片段3:现象——“慢体悟”

学生操作:按图9进行实验操作。

学生困惑:为何观察不到图9-①铁生锈现象?

学生解决:铁生锈是一种缓慢氧化,需要较长的时间才能观察到生锈现象。

教师展示:提前一周按图9准备的实验,观察到只有图9-①铁出现生锈现象。

反思追问1:如何加快铁生锈的速率?

生1:将铁钉换成铁粉,增大接触面积。

生2:增大氧气的浓度。

生3:增大环境的潮湿程度。

生4:我家在海边,我发现家里的白行车,电动车等生锈特严重,可能海水能加快生锈的速率。

对比实验:食盐水与蒸馏水同时与铁粉反应,比较水倒吸快慢。(装置图略)

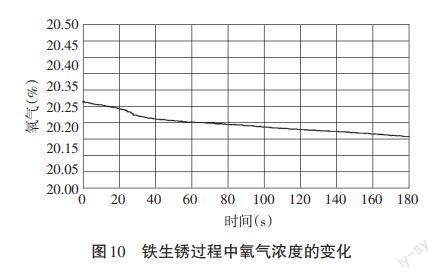

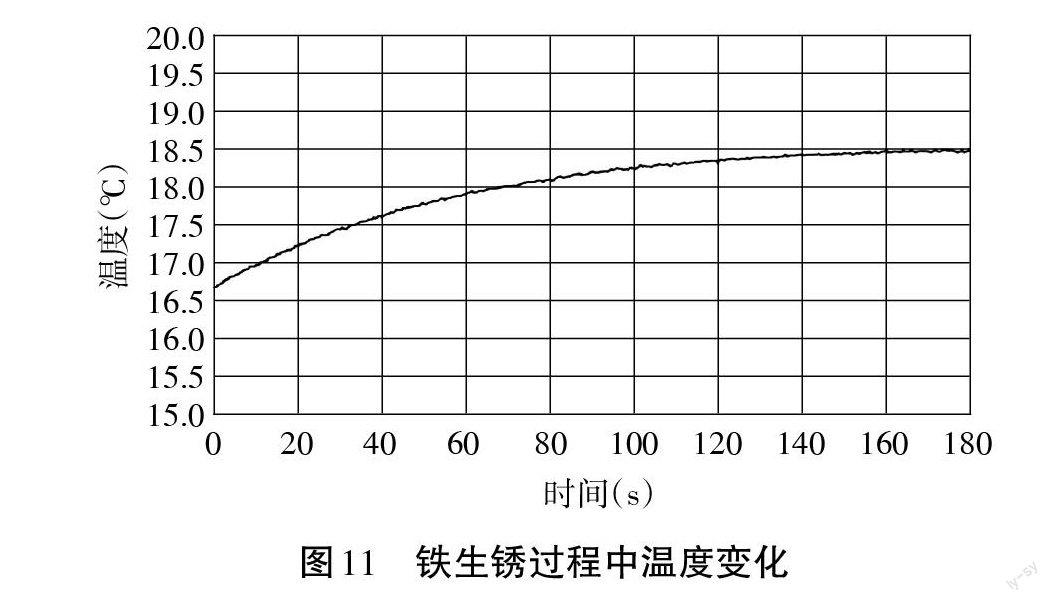

反思追问2:我们借助数字化传感器是否可以测出铁生锈过程中氧气浓度的变化?以及是否可以测出铁生锈过程中温度的变化?

数字化实验:用威尼尔无线氧气及温度传感器测定。(装置图略)

采集图像:见图10、图11。

启思:利用铁生锈原理可用于制脱氧剂及暖宝宝等。

设计意图:学生动手实验后发现,铁生锈的速率很慢,并不能很快观察到铁生锈的现象。这样,自然而然地引发学生的深度思考,那么,如何才能加快铁生锈的速率?如何才能很快地观察到铁生锈的现象?如何实现铁生锈耗氧的可视化?铁生锈过程中是否伴随能量的改变?深度探究活动在上述的深度反思中自然发生,学生的深度反思等學科思维及学科素养在深度探究中自然得到了升华。这是深度化探究的第三次慢经历:现象——“慢体悟”。

纵观上述学生深度化探究过程,无论是问题——“慢猜想”、方案——“慢设计”,还是现象——“慢体悟”,都需要积极、持续、审慎地思考,其过程唯有适度“放缓”,才能促进学生对核心知识的深层理解和迁移运用,把握化学学科的本质及思想方法,形成积极的内在学习动机、高级的社会情感、积极的态度、正确的价值观,成为既具有独立性、批判性、创造性又有合作精神的基础扎实的优秀学习者,成为未来社会实践的主人。[2]

6.反思化总结——“慢提升”

如何引导学生进行反思化总结,促进学生认知结构的完善及学科核心素养的形成?在课的尾声,黑板上已经板书了图2所示的铁制品锈蚀及防护的结构化知识网络图,老师这时不必进行习题式训练,却可以从以下三个层面引导学生进行反思总结,见图12。

反思总结1:当遇到铜制品时,如何进行防护?因为学生已具备了铁制品的锈蚀与防护的结构化知识,学生就能够按照铁制品的锈蚀与防护知识图谱的四大环节进行自主合作学习。老师只需要在设计对比实验探究铜生锈的条件时耐心加以引导即可,共同设计以下四组在试管中进行的对比实验:①铜丝、氧气、水、二氧化碳;②铜丝、水、氧气;③铜丝、水、二氧化碳;④铜丝、氧气、二氧化碳。这样反思总结的过程,几乎是课堂教学中关键流程的“微复制”,不仅梳理巩固了旧的知识,而且因其认知水平大多处于较高的“应用、分析、评价、创造”层次,故更能促进核心知识的深层理解和迁移运用。

反思总结2:当遇到铝制品时,又如何进行防护呢?因为学生受到铁制品及铜制品的锈蚀及防护的结构化知识与思维定式的影响,起初必有人会误认为铝制品也需要进行必要的防护举措。这时老师就要引导学生观察:铝制品并未出现生锈的现象;引导学生分析:铝在空气中易与氧气反应而会生成一层致密的氧化铝保护膜,具有自我保护功能而一般不需要其他防护举措。这样,学生就会很容易形成这样的认识:化学世界真是奇妙,许多化学物质具有共性之外,还具有独特的个性。

反思总结3:除了本节课所学的金属防护知识外,是否还有其他的金属防护的举措呢?针对第三个反思总结,其内容已经超出初中化学学习任务了,因此,老师只需要进行视频播放或知识简介一下其他金属防护的知识,如牺牲阳极保护等。从而进一步彰显化学学科独特的魅力与应用价值,将学生的目光牵向更遥远的未来,激发学生探索未知世界的欲望。

三、实践后的反思

关于“慢”的本质的认识。日本著名学者佐藤学( Manabu Sato)曾指出,“教育,需要在缓慢的过程中沉淀一些有价值的东西”,教育,究其本质而言,是慢的艺术,应该是春风化雨、润物无声。我们在践行上述“六慢”教学流程时,其实质就是“着力慢走”[3],含蓄生命成长。

关于课堂“度”的把握。我们倡导“慢教育”,既是对“大容量、快节奏、高密度”课堂的扬弃,也是对“无视学情、盲目求新”的一种冷静思考,更是对功利化教学的不屑。[4]我们实施“六慢”教学流程,既不是无选择地拉长、无限制地放慢教学过程,也不是随意增减教学内容、任意打乱教材编排顺序,更不是随意拔高教学要求、拉深思维难度。而是追求一种快慢适宜,速度适中,进度适当的理想均衡,需要不停修炼至上的教育智慧。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[s].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]刘月霞,郭华,深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018:32.

[3]冯卫东.今天,怎样做教科研[M].北京:教育科学出版社.2011.

[4]邱广东,数学慢教育的“度”的把握[J].中学教学,2016,63-65.

*江苏省教育科学“十三五”规划课题“基于生活化情境的初中化学教学课例研究”(编号:E-c/2020/04)和江苏省教育科学“十三五”规划课题“慢教育理念下教学行为优化研究”(编号:D/2020/02)的阶段性研究成果。