伟大开端

何锦

今年是党的二十大胜利召开之年,这是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。过去5年和新时代以来的10年,党中央领导全党全军全国各族人民砥砺前行,全面建成小康社会目标如期实现,党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革,彰显了中国特色社会主义的强大生机活力,党心军心民心空前凝聚振奋,为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量。

回首党的一大到二十大,从播下革命火种的小小红船,到领航复兴伟业的巍巍巨轮,我们党书写了波澜壮阔的历史画卷。在浩瀚的文化艺术领域,党史题材美术作品与“国家名片”邮票作为历史的记录者和再现者,生动形象地展现出了党的辉煌历史、伟大民族精神和鲜明时代特征,实现了政治性、思想性、艺术性的高度统一,达到了历史真实和艺术真实的高度统一,真正成为党史学习教育和红色传统教育的生动教材。为此,本刊推出《丹青颂党 方寸生辉》专题,深情礼赞中国共产党的奋斗之志、创造之力、发展之果,生动抒写中国共产党领导中国人民奋进新征程、建功新时代的精神气象和繁荣景象。

围绕中国共产党成立这一开天辟地历史事件的主题美术创作,在新中国的主题美术创作中具有极其重要的地位。通常来说,这一题材包括两个方面内容:一是毛泽东等中国共产党早期领导人与建党相关的革命活动;二是主要集中在会议本身及其相关的会址之上。

其中,中共“一大”会址作为革命圣地题材,是建党题材美术创作的主要表现对象。其涉及两个方面:首先是表现上海“一大”会址的创作。由于该会址位于上海市中心,在诸多方面都有着较大的绘画难度,对于其建筑本身以及周边环境的表现,除了采用写实描绘的手法外,几乎难以在笔墨上表现出作品主题的特点和意境,所以直到上世纪六七十年代,才诞生了陆俨少的中国画《伟大的起点——“一大”会址》与唐云的中国画《中共“一大”会址》等。但他们也只是描绘了会址,其作品本身并没有突破这一题材创作中的难点,这亦是该题材的相关创作较少的根本原因。

图1,陆俨少绘《伟大的起点——“一大”会址》

上海中国画院所藏的陆俨少国画作品《伟大的起点——“一大”会址》创作于1965年,尺寸为64×45厘米,是目前已知最早表现上海中共“一大”会址的绘画作品。画题“伟大的起点,中国共产党第一次全国代表大会会址”,点出中共“一大”在中共党史上的重要地位和价值,以及作为中共“一大”的召开地,这座建筑所蕴含的特殊意义。同时,这种重要性已不仅限于党的组织建设层面,更是对于整个国家和民族以及世界格局都产生了极其深远的影响。

这幅《伟大的起点——“一大”会址》描绘了10余位肤色各异、服饰多彩的外国游客正迈步进入会址大门的场景,展示出当时经济发展、国力提升,新中国正敞开大门迎接四海宾客的大国自信。中共“一大”的召开无疑具有划时代的重要历史意义,因此,以普通观众的视角瞻仰革命圣迹,就成为不同时期艺术家在表现该题材时所采取的普遍创作手法。

图2,唐云绘《中共“一大”会址》

唐云在国画作品《中共“一大”会址》中,表现的是在中共“一大”会址前,一群戴着红领巾的小朋友正在排队参观的场景。此画作尺寸为50×36厘米,著录于上海书画出版社出版的《唐云——海派百年代表画家系列作品集》之中,为作者在1970年国庆日所作,后于1975年国庆重加点染。唐云在这一时期的作品,引新题材、新风貌入画,即“笔墨当随时代”,有着明显的时代烙印。

此幅作品画面以中共“一大”会址为背景,用笔细腻、构图严谨、层层渲染、层次分明。近景的树木、人物无不精心勾勒、生动自然,画中人物佩戴的红领巾无疑是亮点,细密地聚集在画面当中,如点点红星。画面整体有疏有密,细观其皴擦、点染均恰到好处,用色用墨淋漓酣畅、意境深远。画作留有款识:“中国共产党第一次代表大会会址。一九七○年国庆节作,为亚军取去,越五年,亚军转赠褚雷同志纪念,于一九七五年国庆,重加点染并记。杭州唐云时在上海。”钤印“唐云印信”(白),表现出了随时代变化而变化的特色。

图3,沈柔坚绘《瞻仰》

现由中华艺术宫收藏的沈柔坚版画作品《瞻仰》,创作于1972年,尺寸为38×50厘米。作者以仰視的角度,生动刻画了来自五湖四海的人们参观中共“一大”会址时的热闹场景。在这幅作品的画面中,阳光明媚,风和日丽,身穿各式服装的少数民族观众正排队走入中共“一大”会址参观。画面远景,社会各界参观者有序走出会址……蓝天白云下,红旗迎风招展;绿树掩映中,中共“一大”纪念馆雄伟壮观,参观的人们秩序井然。该作品不仅表现出革命圣地庄重神圣的氛围,并且反映了人们参观时的激动与喜悦,以及对革命先驱创建中国共产党的无限崇敬之情。

整幅画作构图饱满,场面宏大,层次丰富,气氛热烈。在色彩上,作品注重光色表现,以红绿为主色调,通过与其他颜色的搭配组合,采用相互交叠套印的方法,使整块大红色在蓝天白云的映衬下格外鲜艳、奔放与醒目。作品既有大写意的洒脱酣畅,又有金石镌刻的古朴苍茫,在色、线、形构成的强烈对比中,营造出富有视觉效果的油画特征和富于浪漫气息的版画风味,凸显出厚重优雅、温润饱满的艺术意境和审美情趣。

图4,姚有信、金光瑜、汪大文绘《各族人民心向党》

1976年,姚有信、金光瑜、汪大文三人合作的宣传年画《各族人民心向党》面向全国发行,其尺寸为13×18.5厘米。如同作品主题一样,年画描绘了服饰各异的全国各族人民齐聚中共“一大”会址,体现了全国各族人民在党的正确领导下团结前进的美好景象。

虽然同样是瞻仰会址的构思立意,但是该画所突出的是各族人民,并且是以年画的方式来表现的。画面采用俯瞰的视角,巧妙地将院外和门内联系在一起,并以具有叙事性的方式显现了年画的趣味性。它是以上海中共“一大”会址为题材的一件特殊作品,充分表现了当时的时代特征。

图5,陈逸飞、邱瑞敏绘《在党的“一大”会议上》

1977年,上海油画雕塑院青年画家陈逸飞、邱瑞敏满怀激情,联袂创作油画《在党的“一大”会议上》赴京参展。由于这件作品是新中国成立后第一幅描绘和展现中共“一大”会议场景,并以毛泽东同志的伟岸形象作为主体的油画,因而备受瞩目。后来它也成为建党题材作品中影响深远的一幅画作。这件作品的尺寸为147.5×173厘米,现藏于中国美术馆。

陈逸飞和邱瑞敏在创作时没有采用全景式的切入手法,而是在考察会场具体陈设等细节的基础上,巧妙地选取了中共“一大”会议的一角。在两堵墙壁交接的位置,以极简的艺术表现手法,通过红漆木板墙同白色砖墙两组色彩的交叉,勾勒出画面背景的纵深空间,艺术再现了中国共产党成立时的场景与氛围,并由此将观众的视线聚焦在两堵墙交接处前面的青年毛泽东身上。

整幅作品构图严谨、立意深刻,人物形象生动、色彩稳重。其中,在人物的塑造和表现上,着重描绘了坚持共产主义理想、勇于开创艰难伟业的六位中共“一大”代表形象。位于画面中间位置、正在讲话的毛泽东,一身白色长衫,在会桌前挺胸而立。他左手压在桌面的纸质材料上,右臂抬起,掌心向上,眼神看着右前方。其他五人分别坐在毛泽东身旁,凝视着他手指的方向。毛泽东左边依次是董必武、邓恩铭、陈潭秋,右边依次是何叔衡、王尽美。

该作品形象生动描绘了中共“一大”建党的历史图像,两位画家运用油画技法,以写实主义创作手法,在凝重和偏暖色调的画面上,进行了创造性的塑造与突破,不仅艺术性地还原了中共“一大”会议的历史场景,而且填补了建党伊始历史影像素材的缺失,更为作品赋予了敢为人先的美学追求与象征意义。

让我们再把目光转向浙江嘉兴南湖“一大”会址,其自然景观蕴含着丰富的创作素材,半个多世纪以来,众多画家从中找到了不同的表现角度。上世纪60年代起,表现革命圣地的美术创作开始兴盛,山水画家等开始从写生走向创作。在选择中共“一大”会址题材时,美术工作者就将视线集中到嘉兴南湖的红船上。“南湖烟雨”“南湖早春”等在符号化的表现中,将自然和主题结合起来,体现出与中国共产党成立的特殊关联。因此,中共“一大”题材的美术创作出现了不同于以往的内容,这些表现南湖红船的创作,除在山水画和风景画方面具有革新意义外,对于当时及后来的美术创作,也有着特别的示范性意义。

图6,颜文樑绘《南湖》

中国美术馆的镇馆之宝之一的《南湖》,是颜文樑于1964年在浙江美术学院(现中国美术学院)授课期间创作的油画,尺寸为35×69厘米。作品画面从光线明暗、构图层次、颜色变化等,都展现了作者收放自如的油画创作技巧以及对色彩、光影的长期研究。就技法而言,画面可见薄涂、厚贴等作者所总结的“油画八法”,笔触细腻而灵动。以色彩而言,白、黄、红、蓝、紫各种色块在画布上徐徐推展,表達了旭日东升、晨曦初照时,朝霞与南湖水面呈现了水天一色、长波十里的景象。

作品画面描绘了被称为“南湖红船”的画舫。画面右侧是南湖的地标性建筑“烟雨楼”,而画面上方为一轮冉冉升起的旭日,朝阳初起象征新生事物的朝气与蓬勃。在旭日的映照下,南湖、画舫、“烟雨楼”、旭日等共同构成了美好的画面。这幅《南湖》是颜文樑的经典作品,徐悲鸿嫡孙、美术评论家徐骥在《100幅名画里的中国美术史》中评价其为中国美术史的经典油画之作,是“中国版的日出印象”。作品在着意于对自然静物的摹绘中,铺陈开对革命历史光辉岁月的回忆,展现出历史主义的沉稳气质。

图7,陈佩秋绘《南湖烟雨楼》

这是著录于西泠印社出版社《艺海名家书画精选》中的作品,由陈佩秋所作。根据后来的题识可知,此乃创作于上世纪六七十年代的一件山水画作,尺寸为85×64厘米。与当时众多以南湖为创作题材的画作不同的是,画家采用俯视的角度,深情描绘了烟柳画桥的南湖美景。昔日的革命之舟——红船,吸引了前来参观瞻仰的人们。一艘艘满载着游客的小船从四面八方向游船靠拢,他们喜笑颜开,手拿红旗,似乎有着将革命的火种永远传递给子孙后代的隐喻。

此作在传统笔墨的基础上,还具有很强的实地写生特点,且俯视的角度使画面视野显得非常开阔。画家巧妙运用了游船与周围环境的色彩对比、疏密对比,不但突出所要表现的主题,而且使画面色彩在协调中有对比,取得了丰富的视觉感受。

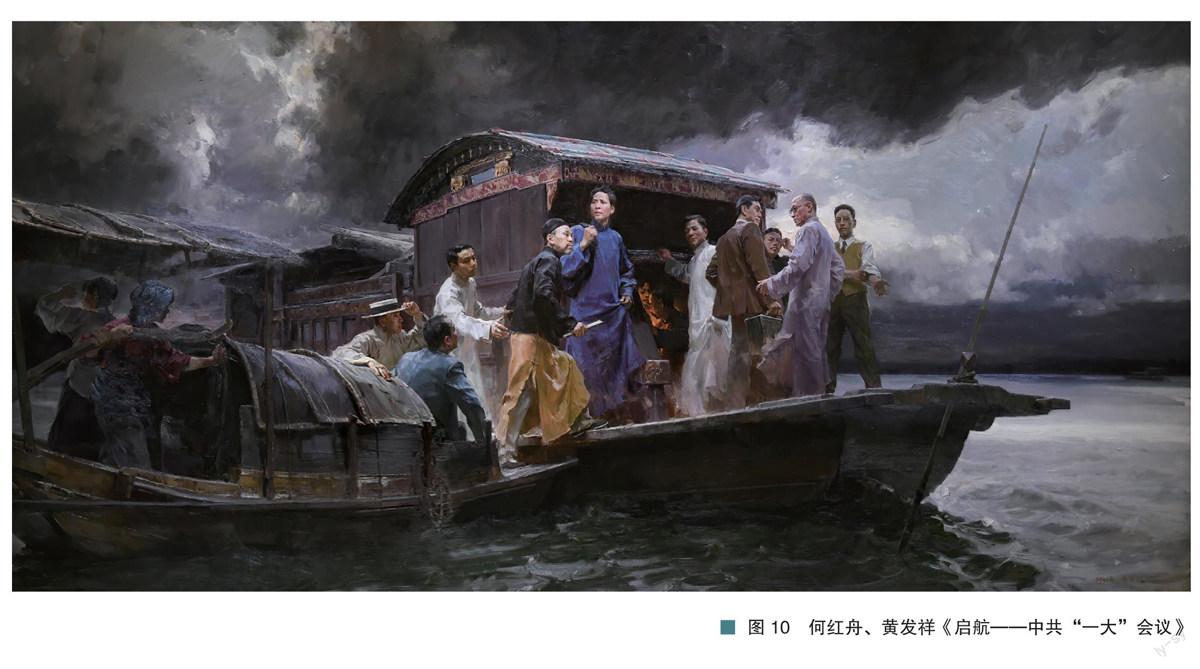

另外,中共“一大”题材的美术创作除刻画历史建筑、红船等会址外,正在会场或正在登船的与会代表也成为表现对象。20世纪90年代以来,金松《一九二一年七月·南湖》、孙逊《南湖船上》等作品,反映出新一代画家在建党题材创作方面的突破。近些年,何红舟、黄发祥《启航——中共“一大”会议》则进一步拓展视角,通过定格党代表上船瞬间,渲染出当时的紧张气氛。这样直接表现与会者及会议细节的创作手法,将中共“一大”题材创作又向前推进一步,显现出革命历史题材美术创作的新发展。同时人们在看待这些既与历史相关又和审美相连的创作时,并不苛求画面中的人物数量、主次位置等细节与真实情况的绝对吻合,可以说突破了这一题材创作在此前的局限。

图8,金松绘《一九二一年七月·南湖》

出现在1991年“庆祝中国共产党成立70周年浙江省美术作品展览”上的精品国画《一九二一年七月·南湖》,尺寸为180×220厘米。作者金松将作品的表现集中在建党事件本身,以及对于人物形象的塑造之上。

画家以装饰性的手法,将与会代表安排成“全家福”合影的方式,让人们看到了南湖红船之上中共“一大”代表的风采。作品构图准确、线条细腻、赋色谨慎,把人物的神态、姿态以及状态惟妙惟肖地展现出来。作者还运用写实的手法来展现与会者的不同神韵,他们的目光集中地凝视着远方,十分生动。

图9,孙逊绘《南湖船上》

现藏于宁波市美术馆、由孙逊创作的油画《南湖船上》,则直接表现的是在南湖红船上开会的场景。深褐色调的凝重能让人们想到从上海转移到南湖的艰险,而代表们手中的文件,似乎又在表现讨论审议时的严肃。这聚焦于特定瞬间的画面,反映了主题绘画创作在新世纪初期的发展状况。

这幅《南湖船上》的尺寸为199×154厘米,作者采用写实的手法把人物刻画得相当生动,突出了围坐在桌前第一圈的代表们,使其成为画面的主角。整幅作品主次分明,人物与背景的关系处理得当,就连透过船窗看到的外景,都恰到好处。虽是寥寥几笔带过,但那几笔小面积的白色,却与船顶的白色灯与前方人物手中的白色文件相呼应,使整个画面有了动感。

图10,何红舟、黄发祥绘《启航——中共“一大”会议》

何红舟、黄发祥于2009年所创作的油画《启航——中共“一大”会议》,现藏于中国美术馆,尺寸为27×550厘米。这件作品再现了中共“一大”13位代表从小船登上大船,准备启航时的动态瞬间。画面中心是毛泽东,他一手提起蓝布长衫,肩挎包袱,正回首远望,其目光深邃,神情从容坚定。董必武身体前倾,正举步登舟。作者在处理时没有将人物全部置于船头,而是放在了一个动态的关系中,凸显了矗立在船头的几位中心人物,巧妙突出了重点,又尊重了历史真实。画面的色调凝重,光线集中在人物身上,增加了浓厚的气息;湖面水波激荡,天空浓云密布,风雨欲来,既传达出波诡云谲的时代氛围,也预示大事件的即将发生。

这幅作品没有直接表现会议本身,也没有以简单的群像方式予以呈现,而是通过艺术想象建构出当时的人物关系和历史情境,烘托出中国共产党成立这一开天辟地的大事件以及这条大船即将启航的重大主题。

中共“一大”的召开,是开天辟地的大事件。它标志着中国共产党的正式成立,犹如一轮红日在东方冉冉升起,照亮了中国革命的前程。而数十年来名家画笔下的此类题材绘画,又为人们创造了一幅幅关于建党的历史图像。虽然它们是和画家的认识与理解紧密联系的艺术创作,但却弥补了历史上影像资料的缺失,表达出它们在图像学上的特殊的意义,不失为美术经典!