吴大羽写意油画的探索

罗芳芳 桂小径

摘要:吴大羽作为中国新派绘画融合探索的首位拓荒者,其艺术思想颇具先锋性。早在20世纪初期,吴大羽就参透西方立体主义与野兽派的绘画风格,并将这些现代派的艺术观念与中国传统艺术精髓相结合,成为中国最早运用“书写性”思维进行油画创作的先行者之一。本文以吴大羽的油画作品为例,梳理其“书写性”绘画语言的背景、手法,探索其艺术在当代中国油画体系中的价值。

关键词:吴大羽;写意油画;书写性

一 、吴大羽生平及其艺术思想

吴大羽作为最早一批留洋海外勤工俭学的中国学子,带着中国的传统文化思想漂洋过海学习西方的艺术。留学归来的吴大羽重新踏上思念已久的故土,正是意气风发的年纪。带着新兴的艺术思想,吴大羽与林风眠一同创办了国立杭州艺专并担任西画系主任,其超前的艺术思想以及独到的教育方式,使他很快成为该校的一面灵魂旗帜。这个时期对吴大羽的艺术生涯来说,是第一个高峰期。在国立杭州艺专成立的头十年,吴大羽积极参与了许多艺术活动和展览,并且创作了许多大型题材的油画作品,如《岳飞班师》《孙中山演讲图》等,可惜这些作品后来毁于战争之中。新中国成立后,吴大羽任上海美专教授,1965年任上海书画院副院长,曾兼任上海交通大学艺术顾问、上海油画雕塑院专业画家、中国美术家协会顾问等。

其实,单从吴大羽的生平经历来看,其艺术思想的形成是有迹可循的。吴大羽出身中国传统的书香门第,又因其在家排行最小,家中长辈对他的生活和教育尤其严格。他的兄长是当地乡镇最有名望的教书先生,受其影响,吴大羽从小就习得一手好字,幼時学书以《初拓郑文公碑》入门,十几岁时就能给人家书写对联了,并且吴大羽对自己的书写要求极为严格,稍有不满就会撕掉重写,对书写的极致追求也为其后来油画创作中一气呵成的内在精神诉求埋下了伏笔。吴大羽曾经与他人的信件往来,至今仍被完好无损地保存着,这些信件如今依然有巨大的研究价值。长期以来,吴大羽一直都是秉持将艺术与社会以及人类联系,并非大家单纯看到的“形式主义”。从他早期的艺术作品来看,他非常强调将艺术与人类的情绪相结合并往积极向上的一面发展,主张在按艺术规律办事的同时,也坚持艺术要肩负起社会的使命。从其受教育的根源上来看,吴大羽的艺术思想大部分建立在早期的艺术经历上,带着中国文人的逸气学习西方的写实表现,最后通过自身敏感的艺术感受,结合成中西艺术的合体。作为中国第一代油画家,吴大羽将中国文化中的大写意美感与油画进行了完美结合,极大提升了中国写意油画的艺术感染力(图1)。他一直在油画道路上不断地探索与实践,并且生动诠释了个人艺术思想的不断蜕变,“力立、速定、势住、彩变”,这些宝贵的艺术思想值得我们当代学者重视、发掘、保护。

二、吴大羽油画风格的探索经历

吴大羽在油画艺术道路上的风格探索,可以分为三个时期,分别为早期的写实表现性风格、中期的写意风格以及晚期的抽象表现风格。从这三个阶段的作品特征来看,风格差异较大。

早期的写实表现性风格基本上是延续了吴大羽在海外留学时的学习方向,他对塞尚的立体主义颇有研究。通过其早期的油画作品可以看出,其精准把握了塞尚立体主义的精髓。作品《窗前裸妇》(图2,1928年创作)就非常典型,整体画面中的笔触结实有力,裸体妇女正背对着画家,侧坐在窗前,颔首低眉。画面整体构图饱满,线条粗壮有力,在对人体形态的塑造上明显区别于西方古典绘画。吴大羽完全继承了塞尚归纳式的笔触与色彩,将人体丰厚饱满地呈现出来,受光面与背光面的颜色协调统一,色彩的张力发挥得淋漓尽致,整体给人以一种畅快淋漓的感受。

吴大羽中期的写意风格就逐渐开始走出西方艺术的影响,作品逐渐表现出中国绘画的韵味感,这一时期的画作,他似乎更注重感性情绪的表达。例如其作品《红花》(图3,1956年创作),画面中只有一个青花瓷瓶,瓶中插满了红花,简单的一幅独体景物画,在吴大羽的笔触下仿佛再一次获得了生命。干净利落的大笔触,似乎不假思索,颜色只画一遍,画中漆黑一片的背景中,黄色小点隐隐约约透露出来,跳动的绿叶与绽放的红花交相辉映,使画面立马活跃起来,一蹴而就,动感十足,将中国绘画的大写意似有似无地透露出来。这幅画曾参加过第三届全国美展,后被中国美术馆收藏。

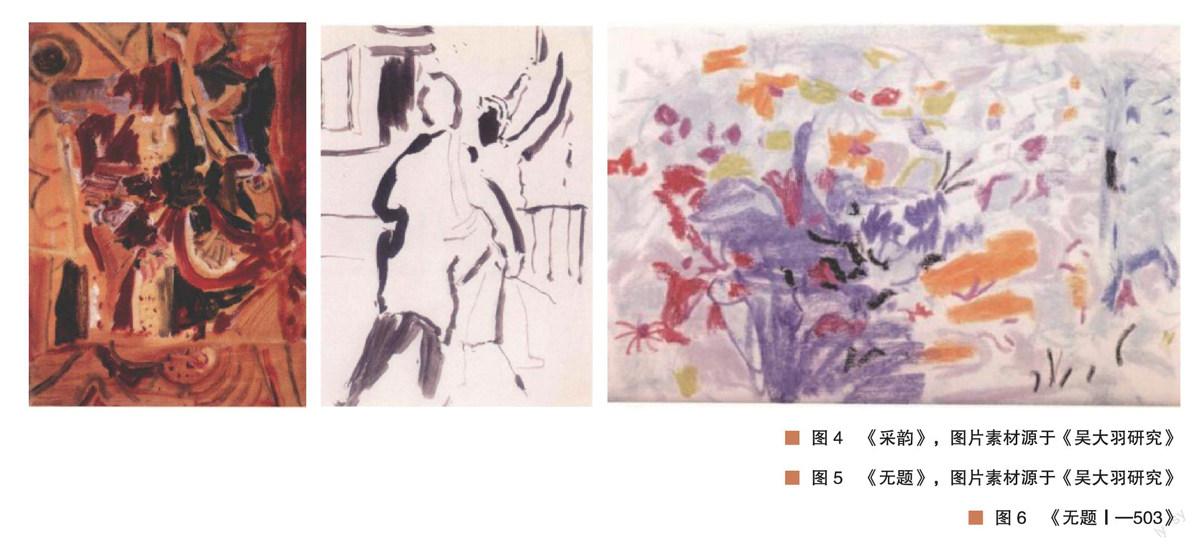

晚期的抽象表现风格作品似乎也代表了这一时期吴大羽的心境,看似逸笔草草,实则早已走在当时的许多油画名家前头。这一时期,吴大羽的身体状态其实已经虚弱不堪了,但是他不甘内心的许多想法还未表达出来,于是凭借这股冲劲,他创作了《采韵》(图4)等。这一系列作品可谓是逐渐走出具象,而吴大羽心中的想象,到底是西方抽象还是中国意象?用他自己的话来说,那就是:“中西艺术本属一体,无有彼此,非手眼之工,而是至善之德,才有心灵的彻悟。”总之,这一时期的作品已经达到了艺术修养的至高境界。

三、吴大羽“书写性”的探索途径

《历代名画记》中提出“书画同法”,将绘画用笔和书法运笔紧密联系起来,指出书法和绘画在笔迹、线条上都是绵延不断、流动着气的,线条方向、形态之间是互相呼应的。书法中欲上先下、欲左先右,起笔收笔逆入藏锋、自然含蓄。绘画借鉴书法用笔来提高绘画的质量和审美,在中国写意画中“书写性”线条比比皆是。吴大羽作为中国早期新派绘画的拓荒者,可以说他是最早宣扬以中国的“韵”融合西方“形与色”的艺术家,他对学生一直强调绘画需要的是领悟,而不单是画笔上的技巧,这一思想正是中国古代文人一直贯彻的创作理念,以书法简练概括的章法和中国画的笔墨精神来概括画家心中的意象。因此,吴大羽的油画也曾被冠以“油画文人画”之称。将传统书法用笔引入油画创作这一学术问题,吴大羽比许多艺术家都要早意识到,并一直不停地进行探索与突破。他的创作媒介也不限于油画,还会用水彩、墨汁、铅笔、蜡笔等不同物性的材料进行艺术表现。这些作品虽然材料不同,但是画面用笔与风格却十分一致,形象简洁概括,用笔肯定有力,与中国书法中的“立定、势住”不谋而合。如作品《无题》(图5)使用墨笔在纸上进行勾勒,线条飘忽不定、抑扬顿挫,画中描绘的对象造型也处在似与不似之间,但可以看出吴大羽已经开始弱化具象主体,将线条逐渐推至画面的表现点,用笔肯定、简括。

笔者通过现存的吴大羽作品集发现在不同媒介的作品中,蜡笔画居多,这可能是因材料便于携带且创作简单快捷,能够画出多彩的画面。吴大羽靠着小小的蜡笔捕捉艺术灵感,通过这些蜡笔画作品,笔者发现吴大羽已经彻底分离了描绘对象的具体外形,而是专注于使用线条与色块来捕捉对描绘对象的感受力,打破画面的空间线,主观强调线条与色块在画中的比重,如其作品《无题Ⅰ—503》(图6)。 通过这些不同媒介的绘画作品,吴大羽再一次向世人展示了其“书写性”绘画语言在不同材质中的自由穿梭与流动,这些凌厉的线条与跳跃的小点在吴大羽的笔下是如何酣畅淋漓地辗转蜕变的。

四、吴大羽油画“书写性”的艺术语言特征

通过对比吴大羽三个时期的不同油画风格特征,不难发现其晚期的油画作品达到巅峰,且最能够代表其个人风格。他将书法用笔引入绘画,强调绘画的“书写性”,跨越不同媒介之间的绘画特性,将西方绘画放在中国语境下进行探索,用中国画之法来改造油画,线条灵动有序、富有弹性,疏密、聚散的組合使画面富有层次感与节奏韵律,用笔富有诗意,彻底抛弃油画的厚重肌理堆积方式,将油画颜料运用出了国画书法水性颜料的丰实感与单纯强烈感。吴大羽完全将自己的精神注入了画面,这一点与中国古代文人的气质又一次不谋而合,能将一门外来艺术发挥到如此高度,是需要具备一定的传统文化修养的。引用吴大羽晚年创作的一首诗——“飞光嚼彩韵,势象显峥嵘”来概括其油画的“书写性”,可谓恰到好处,用来概括其一生的艺术追求也不为过。“飞光嚼彩韵”代表他在创作时对画面的光与色的追求,而吴大羽油画中的光,更多的是运用书法中“飞白”的感觉去表现画面的光感,使其画面具有跳跃的点画,增强画面的生动感;“势象显峥嵘”则更强调取物造型与画面的布局章法。吴大羽的油画体现出了荆浩《笔法记》中提出的“度物象而取其真”观点,他以笔之气势进而貌物之体现,最后形成了“似与不似”的美感。

五、吴大羽油画“书写性”的当代价值

吴大羽画面“写”的内涵特别丰富,耐人寻味,这种“写”法吸收了中国书法和文人水墨画的线条,使其油画极富内在表现力和抒情成分。吴大羽作为影响了以吴冠中、赵无极、朱德群等为首的一代国宝级艺术家的启蒙老师,其独到的艺术思想应该被整理和发掘。

综上所述,通过对吴大羽油画“书写性”的探讨,证实其油画艺术为中国油画未来的发展道路与传统文化资源的建构做出了巨大的建设性贡献。笔者作为当下油画艺术的研究者,更应该学习吴大羽这种对中国传统文化资源再建构的能力。

参考文献:

[1]黄文中.吴大羽研究[M].厦门:厦门大学出版社,2015.

[2]贾明玉.吴冠中文集[M].济南:山东美术出版社,2011.

[3]夏可君.余像绘画[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.

[4]夏可君.书写的逸乐[M].北京:昆仑出版社,2013.

[5]吴冠中.吴大羽——被遗忘被发现的星[J].美术观察,1996(03):32-34.

[6]邵大箴.背负艺术十字架的人——纪念吴大羽先生[J].装饰,2004(01):7-8.

[7]黄文中.被埋没的吴大羽与新派画的历史命运[J].吉首大学学报(社会科学版),2014,35(05):125-128.

[8]周长江.中国抽象油画的奠基人——吴大羽[J].美术,2016(01):50-56.

[9]雷桥.吴大羽油画艺术风格演变探析[J].大舞台,2014(04):20-21.

作者简介:

罗芳芳(1996—),女,汉族,湖北十堰人。海南师范大学美术学院2020级在读硕士研究生,专业:美术学,研究方向:油画。

桂小径(1966—),女,汉族,湖北黄梅人。海南师范大学美术学院研究生导师,专业:美术,研究方向:油画教学与创作。