河南宜阳邵窑遗址史前彩陶的科学研究

摘要:为了解邵窑遗址出土的仰韶文化彩陶样品的形貌及其化学成分,我们使用超景深三维显微镜、便携式X射线荧光光谱对彩陶样品的黑色颜料、陶衣及陶胎进行微观形貌和元素含量的分析。研究结果表明,黑色颜料主要为铁的氧化物和锰的氧化物;陶衣细腻且含铁量高,可能是古代陶工对黏土进行了加工处理。本文对新石器时代仰韶文化的彩陶颜料、陶衣及陶胎的元素研究,旨在为进一步探究史前时期不同文化彩陶颜料成分的科学分析及彩陶的保护修复提供科学的依据。

关键词:仰韶文化;黑色颜料;X荧光;三维显微

引言

发源于黄河中游的仰韶文化,主要分布于河南西部、山西南部、陕西东部一带,因1921年发现于河南省渑池县仰韶村而得名,包括早、中、晚三个时期,以半坡、庙底沟、西王村三个典型文化为代表。彩陶是仰韶文化最为显著的文化载体,主要包括泥质红陶、夹砂红陶、泥质灰陶及夹砂灰陶器[1]。彩陶一般是使用矿物颜料涂抹于打磨光滑的陶坯上,然后入窑烧制,使用赭红、黑色、白色彩绘陶器,从而达到装饰陶器的效果。

邵窑遗址于1978年发现,遗址位于洛阳市西南20公里的宜阳县寻村乡邵窑村。遗址东西长约900米,南北宽约240米,文化层厚约6米。出土陶器为泥质红陶、夹砂红陶、夹砂灰陶、泥质灰黑陶等;石器有斧、铲、刀、纺轮、环状器等。该遗址面积大,堆存丰富,遗物保存较好,为研究仰韶文化与龙山文化的过渡提供了重要的实物例证[2]。

一、样品及检测分析方法

(一)检测样品的考古信息和相关资料

彩陶样品采集于邵窑遗址,时代分期为仰韶文化,共挑选陶片6枚,编号分别为1#、2#、3#、4#、5#、6#。样品全部为黑色彩陶。本文样品均由宜阳县文物管理研究所提供,样品信息及照片见表1。

(二)分析测试方法

1.形貌分析

超景深三维显微镜分析:用乙醇溶液擦拭块状样品,直接置于载物台上,采用VHX—5000型超景深三维显微镜(日本KEYENCE),倍率×20 —×200,用于颜料形貌的观察分析。

2.成分分析

便携式能量色散型X荧光光谱分析:检测前需将残片表面的附着物打磨干净,并用乙醇溶液进行擦拭,使用仪器为德国BRVKER公司生产的S1 TITAN型便携式能量色散型X荧光光谱仪,最大电压:50KV,以Rh靶为阳极激励源,真空光路,用于颜料样品的元素含量分析。

二、结果与讨论

(一)超景深显微镜分析结果

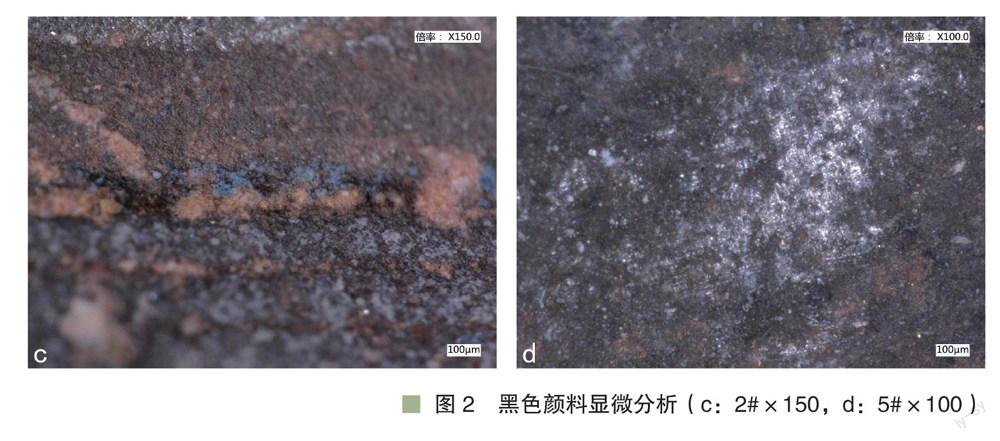

为了解黑色颜料的保存状况,采用超景深三维显微分析技术进行研究,结果见图1、图2。

三维显微镜观察结果显示:100倍下,陶衣质地细腻、色泽均匀,有少量石英颗粒(图1-a);100倍下,陶胎表面物质不甚均匀,有许多颗粒状物质,质地相对疏松,有少量微孔(图1-b);在150倍下可看到2#样品黑色颜料表面粗糙、色泽不一,颜料层较薄,与陶胎结合不太紧密,保存质量不佳,图中浅红色处应为露出的胎体局部,黑色颜料表面很不均匀,有颗粒状物质分布(图1-c);在100倍下可看到5#样品黑色颜料表面较光滑,色泽均匀,颜料层较厚,与陶胎结合紧密(图1-d)。

(二)便携式X射线荧光分析结果

在超景深三维显微分析的基础上,为进一步明晰彩陶黑色颜料、陶衣与陶胎的成分,对彩陶的元素进行分析。

根据X射线荧光分析结果(表2)分析可知:黑色颜料的元素含有 Mg、O、Al、Si、P、S、K、Ca、Ti、Mn、Fe,其中 Mn、Fe、O、Si 、Ca、Al含量较高,Mn含量在 3%—5%,铁含量在10%—13%之间,氧的含量也达到 22%—26%。通过查阅文献资料[3][4],可知黑色颜料的显色元素应为Fe和Mn,因此,黑色颜料的显色物相应为铁的氧合物和锰的氧合物。

根据X射线荧光分析结果(表3) 分析可知:陶衣中含有 Mg、O、Al、Si、P、S、K、Ca、Ti、Mn、Fe,其中 O、Si、Al、Fe含量较高,O含量均在30 %左右,Si在30%—38 %左右,Fe的含量在10%—13%,陶衣Fe含量远远高于陶胎,可能是由于陶土经过淘洗,去除了大部分杂质,使得Fe含量较高。此外,还有少量Ca、Mg、K等元素,它们都是助熔剂,起到降低彩陶烧成温度的作用[5]。

根据X射线荧光分析结果(表4) 可知:胎体中含有 Mg、O、Al、Si、P、S、K、Ca、Ti、Mn、Fe,其中 O、Si、Al、Ca含量较高,含氧量在39%—43%,硅的含量也达到 40%—43%,Al、Ca的含量在 4%左右,Mg、S、K的含量在2 %左右,Fe、Mn、Ti、P等含量较少。

(三)讨论

仰韶文化彩陶的陶彩多使用铁、锰类矿物作为黑色颜料,梳理文献可知,史前时期的大地湾文化[6]最早使用磁铁矿彩绘陶器,马家窑文化[7][8][9][10]、齐家文化[11]彩陶的黑彩均以磁铁矿和黑锰矿为主。本文研究结果也证实河南地区出土仰韶文化彩陶的黑彩呈色物相主要为铁锰结核类矿石。同一时期的意大利中部、南部史前时期的三彩陶器、以色列的迦南彩陶,伊比利亚铁器时代的彩陶均使用铁锰矿物进行彩绘。

结语

本文对采集自邵窑遗址的黑彩陶片进行无损分析,采用三维显微分析、X荧光光谱分析等方法得出以下结论:

1.仰韶文化彩陶细腻的陶胎表明,史前时期陶器制作工艺已经成熟。陶坯制作成形后,会在外壁涂抹一层陶衣,用矿物颜料在陶坯外壁进行彩绘。

2.三维显微分析可知,样品陶胎细腻,陶器外壁有一层光滑陶衣,在陶衣上用矿物颜料绘制黑色纹饰。

3.通过X荧光光谱分析可知,黑色颜料的显色物相为铁的氧合物和锰的氧合物。陶土经过后期加工,使得陶衣的含铁量较高。

参考文献:

[1]社科院考古研究所.中国考古学(新石器时代卷)[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[2]罗亚蒙等主编.中国历史文化名城大辞典(上册)[M].北京:人民日报出版社,1998.

[3]赵灵委,陈海龙,赵虹霞,董俊卿,李青会.庙底沟遗址出土仰韶文化彩陶的科学研究[J].光谱学与光谱分析,2018,38(05):1420-1429.

[4]李曼,刘东兴,吴金涛,杨盼明.大河村遗址出土仰韶时代彩陶颜料及块状颜料初步分析[J].洛阳考古,2018(02):90-95.

[5]李文杰.中国古代制陶工艺的分期和类型[J].自然科学史研究,1996(01):12.

[6]马清林,胡之德,李最雄,梁宝鎏.甘肃秦安大地湾遗址出土彩陶(彩绘陶)颜料以及块状颜料分析研究[J].文物,2001(08):84-92+1.

[7]严小琴,刘逸堃,李立,刘成.新石器时期马家窑文化彩陶的科技分析[J].电子显微学报,2013,32(05):403-409.

[8]陈晓峰,马清林,赵广田等.半山、马厂类型黑、红复彩陶器复合颜料研究[J].兰州大学学报,2000(05):71-76.

[9]朱新选.会宁牛门洞遗址出土马家窑文化彩陶颜料分析[J].秦始皇帝陵博物院,2018(00):207-212.

[10]马清林.甘肃新石器时代与青铜时代制陶工艺陶器颜料及陶器成分分类研究[D].兰州大学,2000.

[11]钟黎,肖永明,王涛,罗武干,王昌燧.化隆县纳卡遗址彩陶颜料的拉曼光谱分析[J].南方文物,2013(03):139-142.

作者簡介:

杨真真(1991—),女,汉族,河南许昌人。西北大学2017级硕士研究生,现为洛阳职业技术学院助教,研究方向:陶质彩绘文物保护及研究。